人教版必修一第四单元第13课辛亥革命课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一第四单元第13课辛亥革命课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-03 08:45:55 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

人教版历史必修1 第四单元

第13课

教学重难点:

1.重点:辛亥革命的背景、《中华民国临时约法》。

2.难点:辛亥革命的评价(功绩与局限)。

辛亥革命:中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

什么是“辛亥革命”?

狭义:是指1911年10月10日武昌起义至1912年元旦孙文就职中华民国临时大总统前后这一段时间中国所发生的革命事件。(1911-10—1912-1)

广义:以孙中山为首的资产阶级革命派推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程。(1894——1912 或1905——1912)

辛亥革命

新学堂

留学生

引爆

社会

商绅

合体

士绅

地方化

军制改革

取消科举

新式教育

鼓励工商

皇族内阁

铁路国有

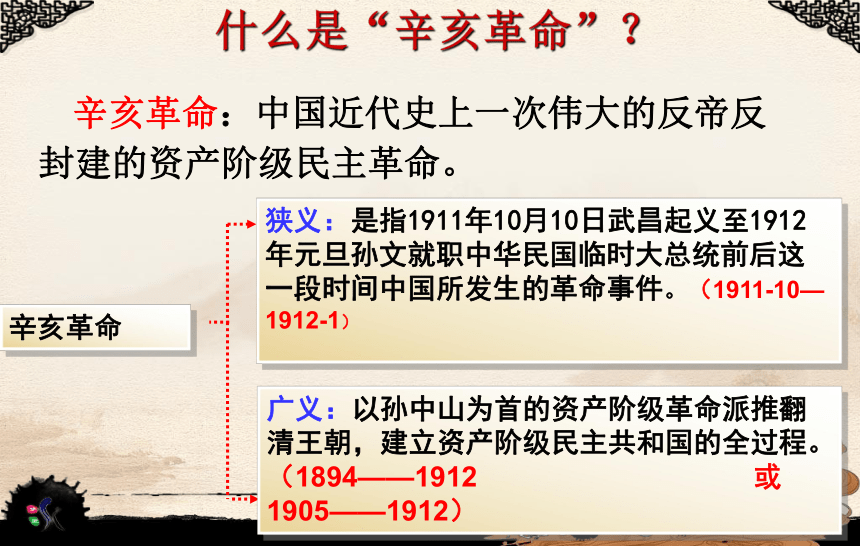

晚清改革与革命的关系

主观目的:缓和矛盾,维护封建统治

客观效果:1.促进资本主义发展;

2.产生具有新思想的知识分子;

第一幕 帝国斜阳1901-1911(背景)

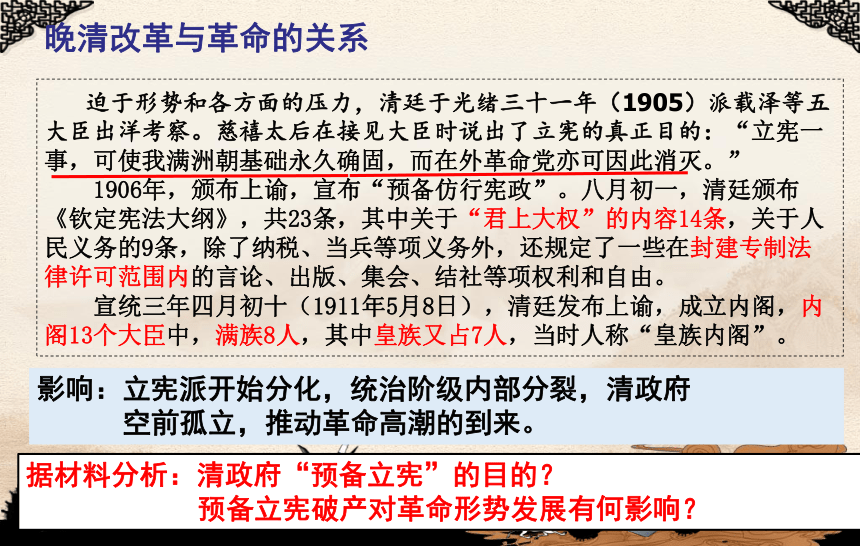

迫于形势和各方面的压力,清廷于光绪三十一年(1905)派载泽等五大臣出洋考察。慈禧太后在接见大臣时说出了立宪的真正目的:“立宪一事,可使我满洲朝基础永久确固,而在外革命党亦可因此消灭。”

1906年,颁布上谕,宣布“预备仿行宪政”。八月初一,清廷颁布《钦定宪法大纲》,共23条,其中关于“君上大权”的内容14条,关于人民义务的9条,除了纳税、当兵等项义务外,还规定了一些在封建专制法律许可范围内的言论、出版、集会、结社等项权利和自由。

宣统三年四月初十(1911年5月8日),清廷发布上谕,成立内阁,内阁13个大臣中,满族8人,其中皇族又占7人,当时人称“皇族内阁”。

据材料分析:清政府“预备立宪”的目的?

预备立宪破产对革命形势发展有何影响?

影响:立宪派开始分化,统治阶级内部分裂,清政府

空前孤立,推动革命高潮的到来。

晚清改革与革命的关系

某学者指出,在“改革与革命的赛跑”中,当改革的路被堵死,革命的爆发也就是时势使然了。与其说“革命”是下层“激进”的结果,不如说是被上层“顽固”逼迫出来的。好在革命后,在革命党、立宪派、袁世凯与清廷的四方博弈中,以极少的牺牲达成了和解。可见,该学者认为

A.辛亥革命的爆发纯属偶然???????

B.清廷改革失策加速革命爆发

???C.革命是拯救中国的唯一出路?????

D.清末“新政”改革毫无成效

晚清改革与革命的关系

第二幕 建国大业(过程:1911-1912)

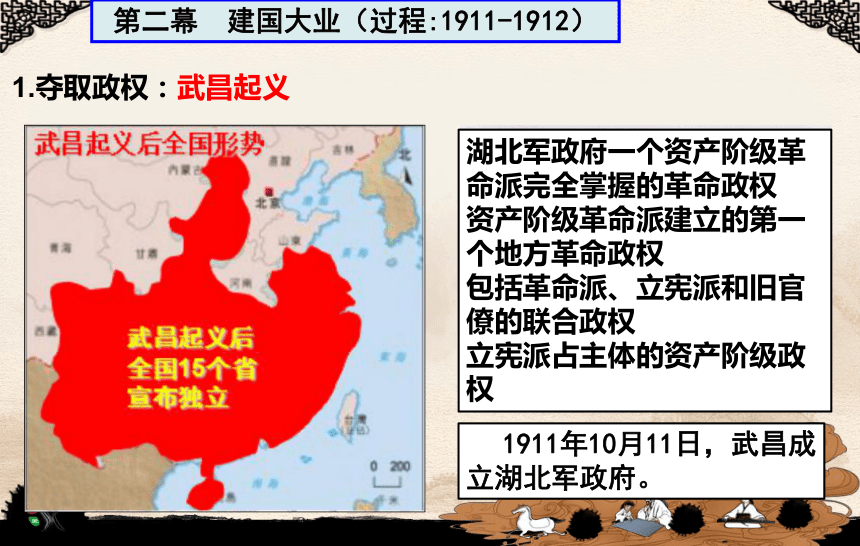

1.夺取政权:武昌起义

1911年10月10日晚,武昌起义发动,当夜起义军占领楚望台军械库。

1911年10月11日,武昌成立湖北军政府。

湖北军政府一个资产阶级革命派完全掌握的革命政权

资产阶级革命派建立的第一个地方革命政权

包括革命派、立宪派和旧官僚的联合政权

立宪派占主体的资产阶级政权

武昌起义成功的原因中,最主要的是

A.清廷湖北当局的无力顽抗???????

B.起义新军的革命主动精神

???C.革命党人筹划周密完善?????

D.立宪派改变策略趁机附和

资产阶级革命政权

性质:

孙中山

五色旗

南京

中华民国

1912年1月1日

公历 民国纪年

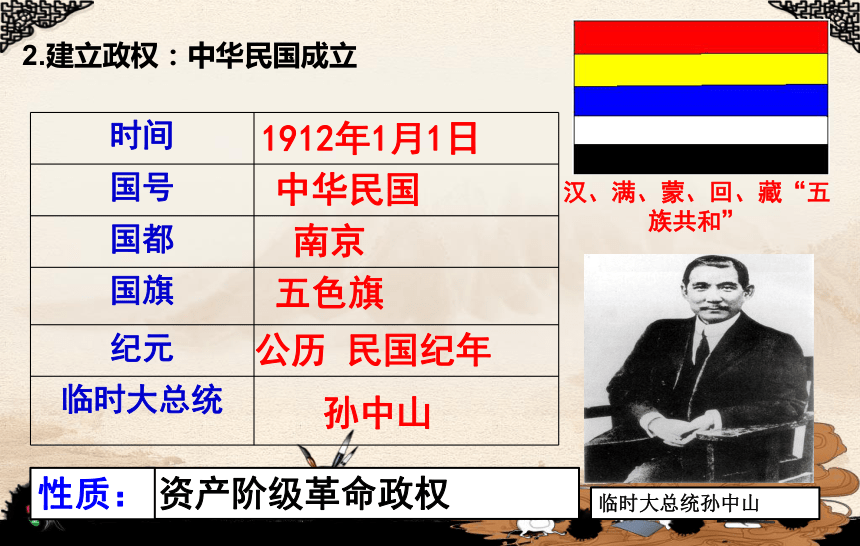

2.建立政权:中华民国成立

汉、满、蒙、回、藏“五族共和”

时间

国号

国都

国旗

纪元

临时大总统

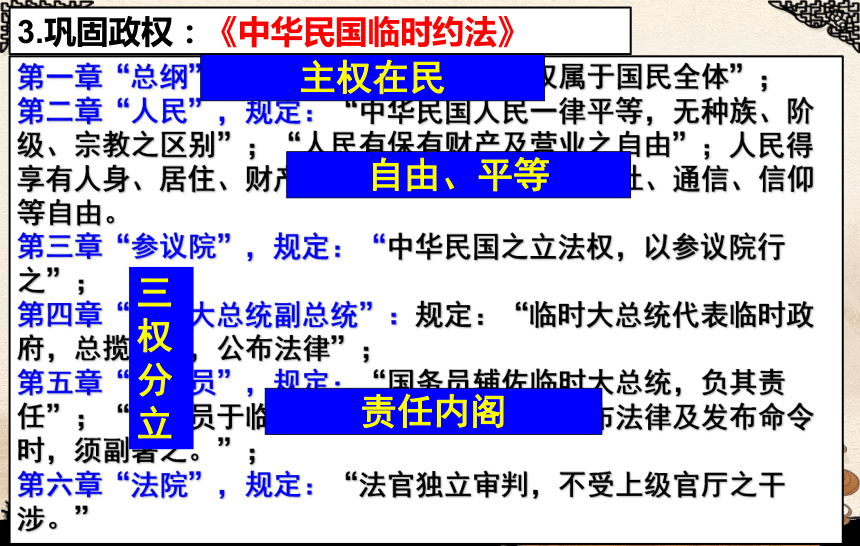

第一章“总纲”,规定:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;“人民有保有财产及营业之自由”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;

第四章“临时大总统副总统”:规定:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”,规定:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;

第六章“法院”,规定:“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。”

主权在民

责任内阁

三权分立

自由、平等

3.巩固政权:《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》

2)内容:

1)目的:

限制袁世凯独裁,维护共和制度。

4)意义:

主权在民

自由平等

三权分立

责任内阁

3)性质:

第一部资产阶级性质的民主宪法。

具有反对封建专制制度的进步意义。

否定封建等级制度

否定封建君主专制

否定专制特权,权利制衡,防止独裁

1911年12与25日,孙中山召开党内高层会议时说,非常时期,他必须独揽大权,最后大家同意采取总统制.但是1912年3月11日,袁世凯宣布就职的第二天颁布的临时约法则将“美式总统制”改为“法式内阁制”。

目的:防止袁世凯专制独裁,最终保障民主共和制。

问题:《临时约法》颁布的直接目的和根本目的?其局限性是?

局限:“因人立法”蔑视宪法的权威性,严重缺失宪政文化与立宪精神。

从内容上看,约法没有具体规定人民的权利和实现 权利的保障,没有规定反帝反封建的纲领,没有解决农民的土地问题。

另外,一纸空文无法实现限制袁世凯权力的目的。

未庄的人心日见其安静了。据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。

《阿Q正传》·革命

从这段话中,你感受到了革命潜伏着什么危机?

第三幕 民国之憾:袁氏篡权夺果实

1912年3月10日,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。革命果实被袁世凯篡夺,随后袁迁都北京。

想一想:为什么袁世凯能够篡夺革命果实?

袁世凯篡夺革命果实

帝国主义的支持

革命派的软弱、

缺乏实力

立宪派、旧官僚的拥护

对 清:逼宫退位

对革命派:迫孙让位

依托:在军队中的影响

第三幕 民国之憾:袁氏篡权夺果实

客观原因

主观原因

隆裕太后被迫同意清帝退位

年仅六岁的宣统皇帝

退位诏书

结束了两千多年的封建君主专制制度

第四幕 丰碑永铸(辛亥革命的历史意义)

终结帝制

革

命

史

观

第四幕 丰碑永铸:中山伟业传千秋

经过辛亥革命,民族资产阶级的社会政治地位有了提高,南京临时政府奖励发展实业的法令,激发了他们投资近代工业的热情。

1912—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。

──严中平《中国近代经济史资料》

解放生产力——为民族资本主义的发展创造了有利条件。

经济发展

现

代

化

史

观

袁世凯称帝

民主共和观念进一步传播

思想进步

第四幕 丰碑永铸:中山伟业传千秋

革除了一些封建风俗和陋习,促进社会风俗的变化

社会风俗

社

会

史

观

第四幕 丰碑永铸:中山伟业传千秋

认为:人类历史是实现由传统的农业社会向近代工业社会转变的历史,包括政治、经济、思想等

认为:人类历史是通过不断的革命斗争推动社会演进的历史。

认为:人类历史是一个整体,是从分散发展向整体发展演进的历史。

革命史观

全球史观(整体史观)

现代化(近代化)史观

社会史观

认为:人类历史不仅仅是政治、经济、思想、外交等大事件的历史,更是与平民百姓息息相关的小事件的历史,包括衣食住行、风俗习惯等。

几种重要史观解读

认为:人类历史是人类文明发展的历史。

纵向看,包括:采猎文明、农业文明、工业文明;

横向看,包括:物质文明、政治文明、精神文明

文明史观

3)教训:

由于资产阶级的软弱性和妥协性,在半殖民地半封建的中国,资产阶级共和国的方案行不通。

人教版历史必修1 第四单元

第13课

教学重难点:

1.重点:辛亥革命的背景、《中华民国临时约法》。

2.难点:辛亥革命的评价(功绩与局限)。

辛亥革命:中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

什么是“辛亥革命”?

狭义:是指1911年10月10日武昌起义至1912年元旦孙文就职中华民国临时大总统前后这一段时间中国所发生的革命事件。(1911-10—1912-1)

广义:以孙中山为首的资产阶级革命派推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程。(1894——1912 或1905——1912)

辛亥革命

新学堂

留学生

引爆

社会

商绅

合体

士绅

地方化

军制改革

取消科举

新式教育

鼓励工商

皇族内阁

铁路国有

晚清改革与革命的关系

主观目的:缓和矛盾,维护封建统治

客观效果:1.促进资本主义发展;

2.产生具有新思想的知识分子;

第一幕 帝国斜阳1901-1911(背景)

迫于形势和各方面的压力,清廷于光绪三十一年(1905)派载泽等五大臣出洋考察。慈禧太后在接见大臣时说出了立宪的真正目的:“立宪一事,可使我满洲朝基础永久确固,而在外革命党亦可因此消灭。”

1906年,颁布上谕,宣布“预备仿行宪政”。八月初一,清廷颁布《钦定宪法大纲》,共23条,其中关于“君上大权”的内容14条,关于人民义务的9条,除了纳税、当兵等项义务外,还规定了一些在封建专制法律许可范围内的言论、出版、集会、结社等项权利和自由。

宣统三年四月初十(1911年5月8日),清廷发布上谕,成立内阁,内阁13个大臣中,满族8人,其中皇族又占7人,当时人称“皇族内阁”。

据材料分析:清政府“预备立宪”的目的?

预备立宪破产对革命形势发展有何影响?

影响:立宪派开始分化,统治阶级内部分裂,清政府

空前孤立,推动革命高潮的到来。

晚清改革与革命的关系

某学者指出,在“改革与革命的赛跑”中,当改革的路被堵死,革命的爆发也就是时势使然了。与其说“革命”是下层“激进”的结果,不如说是被上层“顽固”逼迫出来的。好在革命后,在革命党、立宪派、袁世凯与清廷的四方博弈中,以极少的牺牲达成了和解。可见,该学者认为

A.辛亥革命的爆发纯属偶然???????

B.清廷改革失策加速革命爆发

???C.革命是拯救中国的唯一出路?????

D.清末“新政”改革毫无成效

晚清改革与革命的关系

第二幕 建国大业(过程:1911-1912)

1.夺取政权:武昌起义

1911年10月10日晚,武昌起义发动,当夜起义军占领楚望台军械库。

1911年10月11日,武昌成立湖北军政府。

湖北军政府一个资产阶级革命派完全掌握的革命政权

资产阶级革命派建立的第一个地方革命政权

包括革命派、立宪派和旧官僚的联合政权

立宪派占主体的资产阶级政权

武昌起义成功的原因中,最主要的是

A.清廷湖北当局的无力顽抗???????

B.起义新军的革命主动精神

???C.革命党人筹划周密完善?????

D.立宪派改变策略趁机附和

资产阶级革命政权

性质:

孙中山

五色旗

南京

中华民国

1912年1月1日

公历 民国纪年

2.建立政权:中华民国成立

汉、满、蒙、回、藏“五族共和”

时间

国号

国都

国旗

纪元

临时大总统

第一章“总纲”,规定:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;“人民有保有财产及营业之自由”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;

第四章“临时大总统副总统”:规定:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”,规定:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;

第六章“法院”,规定:“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。”

主权在民

责任内阁

三权分立

自由、平等

3.巩固政权:《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》

2)内容:

1)目的:

限制袁世凯独裁,维护共和制度。

4)意义:

主权在民

自由平等

三权分立

责任内阁

3)性质:

第一部资产阶级性质的民主宪法。

具有反对封建专制制度的进步意义。

否定封建等级制度

否定封建君主专制

否定专制特权,权利制衡,防止独裁

1911年12与25日,孙中山召开党内高层会议时说,非常时期,他必须独揽大权,最后大家同意采取总统制.但是1912年3月11日,袁世凯宣布就职的第二天颁布的临时约法则将“美式总统制”改为“法式内阁制”。

目的:防止袁世凯专制独裁,最终保障民主共和制。

问题:《临时约法》颁布的直接目的和根本目的?其局限性是?

局限:“因人立法”蔑视宪法的权威性,严重缺失宪政文化与立宪精神。

从内容上看,约法没有具体规定人民的权利和实现 权利的保障,没有规定反帝反封建的纲领,没有解决农民的土地问题。

另外,一纸空文无法实现限制袁世凯权力的目的。

未庄的人心日见其安静了。据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。

《阿Q正传》·革命

从这段话中,你感受到了革命潜伏着什么危机?

第三幕 民国之憾:袁氏篡权夺果实

1912年3月10日,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。革命果实被袁世凯篡夺,随后袁迁都北京。

想一想:为什么袁世凯能够篡夺革命果实?

袁世凯篡夺革命果实

帝国主义的支持

革命派的软弱、

缺乏实力

立宪派、旧官僚的拥护

对 清:逼宫退位

对革命派:迫孙让位

依托:在军队中的影响

第三幕 民国之憾:袁氏篡权夺果实

客观原因

主观原因

隆裕太后被迫同意清帝退位

年仅六岁的宣统皇帝

退位诏书

结束了两千多年的封建君主专制制度

第四幕 丰碑永铸(辛亥革命的历史意义)

终结帝制

革

命

史

观

第四幕 丰碑永铸:中山伟业传千秋

经过辛亥革命,民族资产阶级的社会政治地位有了提高,南京临时政府奖励发展实业的法令,激发了他们投资近代工业的热情。

1912—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。

──严中平《中国近代经济史资料》

解放生产力——为民族资本主义的发展创造了有利条件。

经济发展

现

代

化

史

观

袁世凯称帝

民主共和观念进一步传播

思想进步

第四幕 丰碑永铸:中山伟业传千秋

革除了一些封建风俗和陋习,促进社会风俗的变化

社会风俗

社

会

史

观

第四幕 丰碑永铸:中山伟业传千秋

认为:人类历史是实现由传统的农业社会向近代工业社会转变的历史,包括政治、经济、思想等

认为:人类历史是通过不断的革命斗争推动社会演进的历史。

认为:人类历史是一个整体,是从分散发展向整体发展演进的历史。

革命史观

全球史观(整体史观)

现代化(近代化)史观

社会史观

认为:人类历史不仅仅是政治、经济、思想、外交等大事件的历史,更是与平民百姓息息相关的小事件的历史,包括衣食住行、风俗习惯等。

几种重要史观解读

认为:人类历史是人类文明发展的历史。

纵向看,包括:采猎文明、农业文明、工业文明;

横向看,包括:物质文明、政治文明、精神文明

文明史观

3)教训:

由于资产阶级的软弱性和妥协性,在半殖民地半封建的中国,资产阶级共和国的方案行不通。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局