四年级下册数学教案-智慧广场-重叠问题青岛版

文档属性

| 名称 | 四年级下册数学教案-智慧广场-重叠问题青岛版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 318.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-04 05:35:10 | ||

图片预览

文档简介

智慧广场

教学内容:

《义务教育教科书·数学》(青岛版)六年制四年级下册智慧广场——重叠问题。

教材分析:

本智慧广场是以往渗透画直观图方法的延续,引导学生进一步提升解决问题的策略,培养学生善于思考的习惯,不断提升数学素养,体现数学的价值。教材通过统计表的方式列出参加小记者活动和参加小交警活动的学生名单,而总人数并不是这两个小组的人数之和,从而引发学生的认知冲突。教材利用直观图(即韦恩图)把这两个课外小组的关系直观地表示出来,从而帮助学生找到解决问题的办法。本节课呈现的是四年级一班同学假期参加社会实践活动的情况记录。借助问题“参加社会实践活动一共有几人”,引入对重叠问题的进一步学习。

教学目标:

1.知识与技能:引导学生经历集合图的产生过程,能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的重叠问题,突出解决问题的多样性。

2.过程与方法:通过设计有效的数学活动,学生经历探究的过程,在自主探究与合作交流中学习、发展,体验重叠问题建模的过程,并初步感知数学的严密逻辑。

3.情感态度与价值观:引导学生在积极主动参与数学活动的过程中体验身边数学的价值,获得成功的体验,提高学习数学的兴趣。

教学重难点:

教学重点:使学生初步体会集合的有关思想方法,并能用它来解决实际问题。

教学难点:理解有重复时,应从和中减去重复部分。

教学过程:

一、创设情境,提出问题

谈话:我们的假期丰富多彩,同学们参加了形式多样的实践活动,下面让我们一起来看一下同学们参加实践活动的情况。我们把四年级一班同学参加实践活动的情况记录了下来。

学生根据情况记录,找数学信息提数学问题。

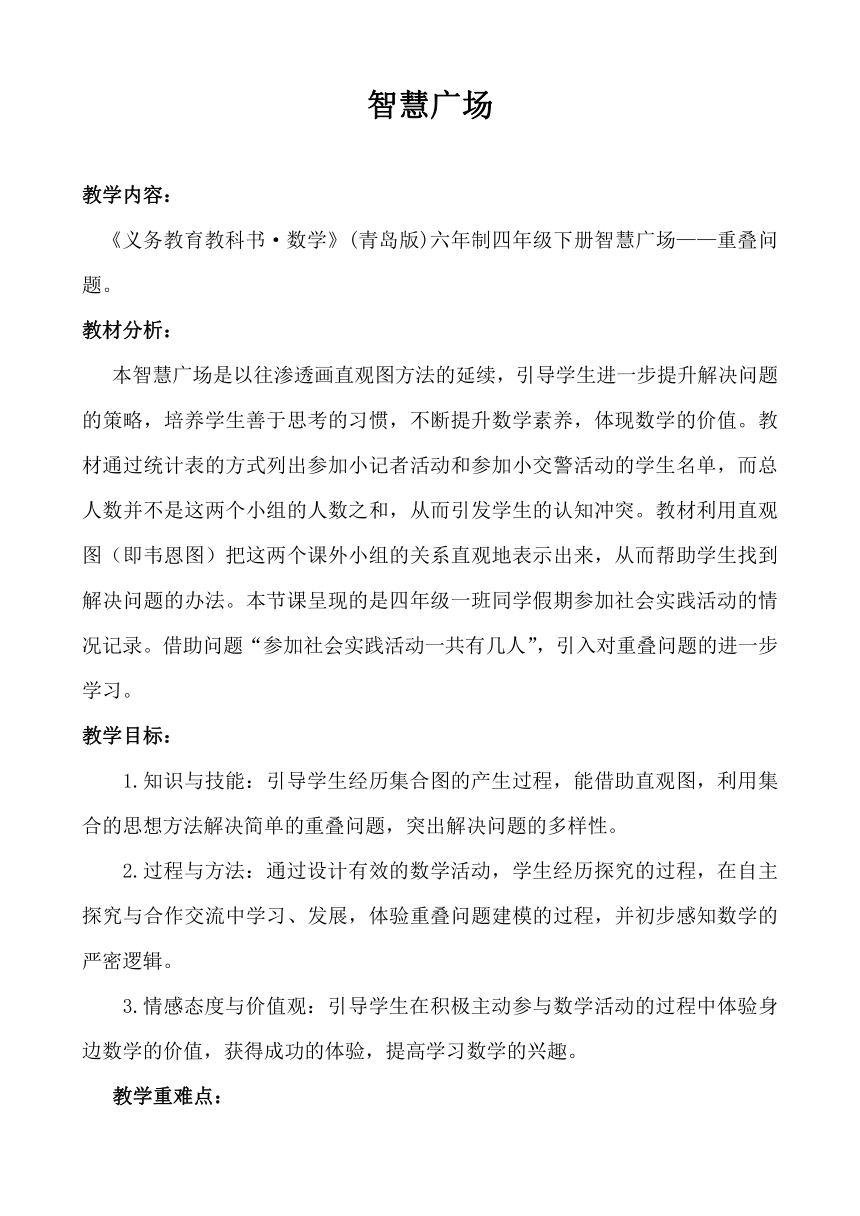

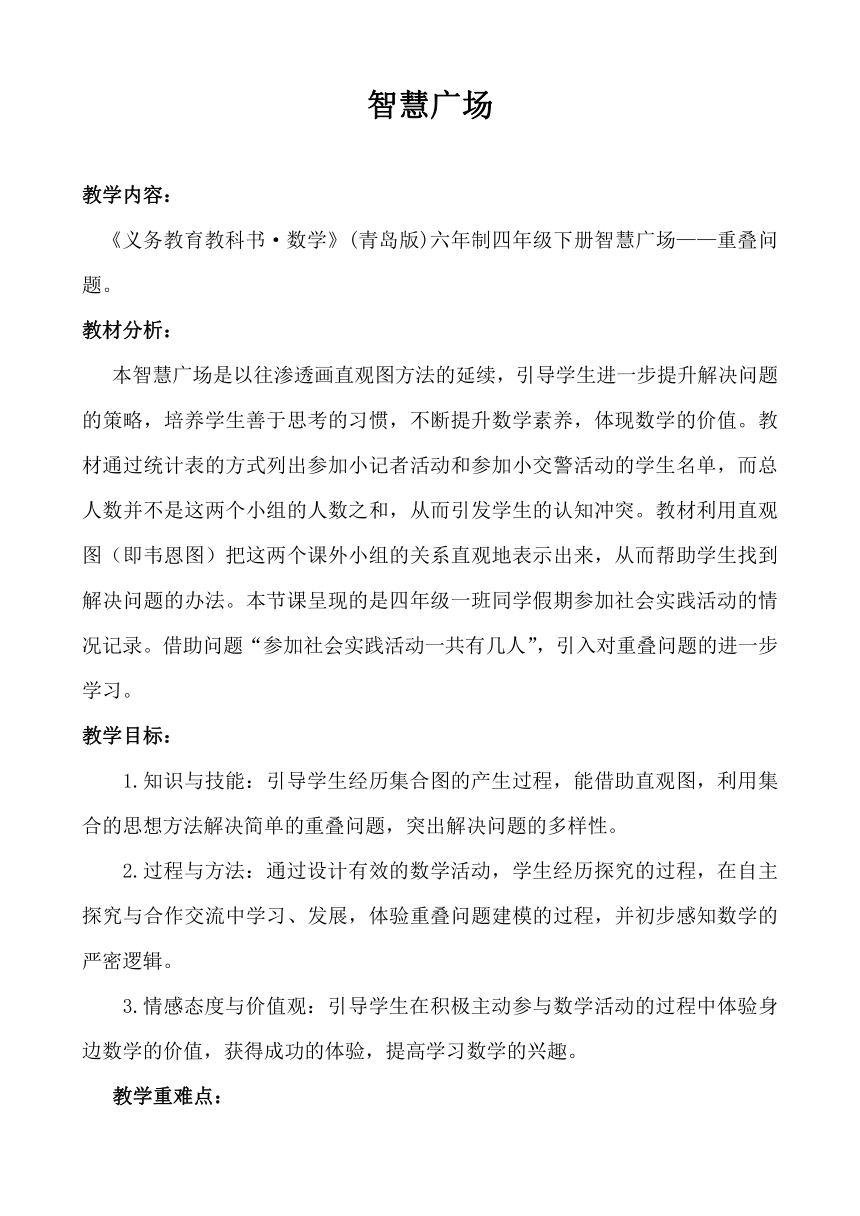

预设1:参加小记者活动的有10人,参加小交警活动的有9人。

预设2:参加小记者活动的比参加小交警活动的多几人?

预设3:参加社会实践活动的一共有几人?

小记者 小交警

出示解决的问题“参加社会实践活动的一共有几人?”,鼓励学生列出算式。

预设1:10+9。

预设2:10+9-4。

预设3:10-4+9。

【设计意图:由观看学生参加社会实践活动的情况调动学生的好奇心与积极性,激发学习热情。出示四年级一班同学参加社会实践活动的情况记录表,学生自主发现信息、提出问题,引入对重叠问题的研究。】

二、建构模型,感悟思想

(一)组织比赛,制造矛盾。

1.进行比赛

谈话:我们先来个抢名牌的比赛。左边的同学是小记者队的队长,右边的同学是小交警队的队长,名单和名牌都在学具盒里了,请小队长们根据你们队的名单抢自己队员的名牌,并按照名单顺序在活动单上摆好。每次只能抢1张名牌,先抢先得。看谁最先完成。

学生比赛,教师巡视。

2.交流比赛结果

引导学生根据比赛情况交流抢名牌情况。

预设1:小记者队缺少2人名牌。

预设2:小交警队缺少3人名牌。

预设3:小记者队人员名牌全齐,但是小交警队名牌缺少4人。

3.活动探究

谈话:有没有两全其美的办法既满足小记者的需求,又满足小交警的需求呢?

学生上台展示方法。

预设1:将李明、王强、赵刚、张小帅四人名牌放在中间位置。

谈话:这样一摆这四个同学既属于小记者的,又属于小交警的。这个同学的办法真是两全其美,我们换个角度想一想,同桌之间如果变抢为合作,抢名牌的问题就会迎刃而解。相信你在生活中一定也是一个善于合作的孩子。

引导学生帮助小记者队、小交警的队长,圈出自己队全体队员的名单。

顺势引导学生在同桌活动的学习单上圈出队员名单。

(二)数形结合,说明图理。

谈话:圈完之后,你发现了什么?

预设1:李明、王强、赵刚、张小帅属于小交警队。

预设2:李明、王强、赵刚、张小帅属于小记者队。

预设3:李明、王强、赵刚、张小帅既属于小交警队又属于小记者队。。

顺势引入韦恩图,并详细介绍。

谈话:这是参加小记者的10人,这是参加小交警的9人,中间表示两项活动都参加的有4人。同学们你们知道吗?这个图还有一个名字叫韦恩图,我们一起来看一下,约翰.韦恩 (John Venn)是十九世纪英国的哲学家和数学家,他在1881年发明了韦恩图。

【设计意图:尊重学生的认知基础,找准学生已有的知识经验与新知的衔接点,微信值得学习巧搭“脚手架”使新知的建构顺理成章。】

(三)列式计算,解决问题。

1. 列式计算

谈话:我们一起再来看一下这个图,现在你能根据这个图求出参加社会实践活动的有多少人吗?

学生尝试独立列式解决。

预设1:10-4+9=15(人)。

预设2:10+9-4=15(人)。

预设3: 9-4+10=15(人)。

引导学生对照算式说解题思路。

预设1:先将两个活动都参加的4人从小记者队中去掉,剩下的就是只参加小记者队的同学人数,最后与只参加小交警队的同学人数合在一起。

预设2:先将参加两队活动的人数合在一起,因为有重复的4人,所有从总数中去掉一份重复的4人,剩下的就是参加社会实践活动的人数。

预设3:先将两个活动都参加的4人从小交警队中去掉,剩下的就是只参加小交警队的同学人数,最后与只参加小记者队的同学人数合在一起。

2.回顾猜想结果

谈话:我们刚才用这么多的方法解决了参加社会实践活动的情况,你觉得哪一种方法比较好?为什么?那刚才我们10+9=19这种方法是错误的为什么?

引导学生感知列式解决问题的优越性,并解答问题。

预设:要求参加社会实践活动的有多少人?将参加两个小队的人数相加,实际上有重复的4人,也就是多加了4人,所以10+9=19是错误的。

【设计意图:交流学生算法,根据算式提出问题,数形结合,进一步加深理解。】

(四)归纳总结 提炼方法

小记者 小交警

谈话:请大家继续看黑板,名单发生了变化,你发现了什么?跟刚才的名单比较有什么相同点,有什么不同点?

学生交流发现。

预设:两项活动都参加的人数变成了5人。

谈话:两种活动都参加的变成了5人,现在参加实践活动的一共有几人?

引导学生独立列示:10+9-5=14(人),指生交流想法。

预设:先将参加两个小队的人数相加,实际上总数中有有重复的5人,也就是多加了5人,所以最后要减掉5.

谈话:如果有6位同学重复了,参加实践活动一共有几人?怎样列算式?

学生列示10+9-6=13(人)

谈话:有7位同学重复参加了,列式是——

学生列示10+9-7=12(人)

谈话:8位同学重复了。算式是——

学生列示10+9-8=11(人)

追问:最多可以重复几个人?为什么?怎样列式?

预设:最多可以重复9人,因为参加小交警活动都一共有9人。

学生列示10+9-9=10(人)

教师点题:也就是参加小交警的同学全部参加了小记者。

谈话:请大家观察这些算式,像这样两部分有重复的问题该怎么解决呢?

学生交流想法。

预设:先将两部分给合起来,然后从总数中去掉一份重复的。

师总结:两部分有重复的,从和中减去重复的。我们今天研究的问题,有一个共同点,就是有重复的地方,这是我们生活中非常典型的一类问题。就是——重叠问题。

【设计意图:通过层层递推的关系,引导孩子们自己发现,在解决重叠问题时,我们可以从合中减去重复的,加深对重叠问题的理解。】

三、应用模型,内化提升

1.四年级一班定《开心学堂》和《探索历史》两种杂志,每人至少订一种。其中订《开心学堂》的有25人,订《探索历史》的有27人,两种都订的有10人。全班有多少人?

学生读题,可以借助韦恩图理解题意,列式解决。

2.

/井有多深?

估计孩子们借助画图法解决问题,列式计算。

3.儿童节文艺汇演中,跳舞的有14人,合唱的有30人,参加这两项演出的共有35人。两项都参加的有多少人?

引导学生独立审题,有问题的鼓励同桌合作交流解题思路,尝试列出算式,全班讲解。

【设计意图:练习的设计由易到难是顺其自然之举,适合学生认知发展的需求。学生在解决问题的过程中,既巩固了解决重叠问题的方法,又培养了思维能力。】

四、全课总结、回顾整理

1.谈话:这节课你有什么收获?浅谈自己的学习体会。

2.课件总结。

【设计意图:及时引导学生交流收获,有助于养成反思的好习惯;学生带着问号进入课堂学习,带着问号走出课堂继续学习,这样的数学教学不仅给学生的今天带来知识和方法,还为学生的明天播撒了希望的种子。】

教学内容:

《义务教育教科书·数学》(青岛版)六年制四年级下册智慧广场——重叠问题。

教材分析:

本智慧广场是以往渗透画直观图方法的延续,引导学生进一步提升解决问题的策略,培养学生善于思考的习惯,不断提升数学素养,体现数学的价值。教材通过统计表的方式列出参加小记者活动和参加小交警活动的学生名单,而总人数并不是这两个小组的人数之和,从而引发学生的认知冲突。教材利用直观图(即韦恩图)把这两个课外小组的关系直观地表示出来,从而帮助学生找到解决问题的办法。本节课呈现的是四年级一班同学假期参加社会实践活动的情况记录。借助问题“参加社会实践活动一共有几人”,引入对重叠问题的进一步学习。

教学目标:

1.知识与技能:引导学生经历集合图的产生过程,能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的重叠问题,突出解决问题的多样性。

2.过程与方法:通过设计有效的数学活动,学生经历探究的过程,在自主探究与合作交流中学习、发展,体验重叠问题建模的过程,并初步感知数学的严密逻辑。

3.情感态度与价值观:引导学生在积极主动参与数学活动的过程中体验身边数学的价值,获得成功的体验,提高学习数学的兴趣。

教学重难点:

教学重点:使学生初步体会集合的有关思想方法,并能用它来解决实际问题。

教学难点:理解有重复时,应从和中减去重复部分。

教学过程:

一、创设情境,提出问题

谈话:我们的假期丰富多彩,同学们参加了形式多样的实践活动,下面让我们一起来看一下同学们参加实践活动的情况。我们把四年级一班同学参加实践活动的情况记录了下来。

学生根据情况记录,找数学信息提数学问题。

预设1:参加小记者活动的有10人,参加小交警活动的有9人。

预设2:参加小记者活动的比参加小交警活动的多几人?

预设3:参加社会实践活动的一共有几人?

小记者 小交警

出示解决的问题“参加社会实践活动的一共有几人?”,鼓励学生列出算式。

预设1:10+9。

预设2:10+9-4。

预设3:10-4+9。

【设计意图:由观看学生参加社会实践活动的情况调动学生的好奇心与积极性,激发学习热情。出示四年级一班同学参加社会实践活动的情况记录表,学生自主发现信息、提出问题,引入对重叠问题的研究。】

二、建构模型,感悟思想

(一)组织比赛,制造矛盾。

1.进行比赛

谈话:我们先来个抢名牌的比赛。左边的同学是小记者队的队长,右边的同学是小交警队的队长,名单和名牌都在学具盒里了,请小队长们根据你们队的名单抢自己队员的名牌,并按照名单顺序在活动单上摆好。每次只能抢1张名牌,先抢先得。看谁最先完成。

学生比赛,教师巡视。

2.交流比赛结果

引导学生根据比赛情况交流抢名牌情况。

预设1:小记者队缺少2人名牌。

预设2:小交警队缺少3人名牌。

预设3:小记者队人员名牌全齐,但是小交警队名牌缺少4人。

3.活动探究

谈话:有没有两全其美的办法既满足小记者的需求,又满足小交警的需求呢?

学生上台展示方法。

预设1:将李明、王强、赵刚、张小帅四人名牌放在中间位置。

谈话:这样一摆这四个同学既属于小记者的,又属于小交警的。这个同学的办法真是两全其美,我们换个角度想一想,同桌之间如果变抢为合作,抢名牌的问题就会迎刃而解。相信你在生活中一定也是一个善于合作的孩子。

引导学生帮助小记者队、小交警的队长,圈出自己队全体队员的名单。

顺势引导学生在同桌活动的学习单上圈出队员名单。

(二)数形结合,说明图理。

谈话:圈完之后,你发现了什么?

预设1:李明、王强、赵刚、张小帅属于小交警队。

预设2:李明、王强、赵刚、张小帅属于小记者队。

预设3:李明、王强、赵刚、张小帅既属于小交警队又属于小记者队。。

顺势引入韦恩图,并详细介绍。

谈话:这是参加小记者的10人,这是参加小交警的9人,中间表示两项活动都参加的有4人。同学们你们知道吗?这个图还有一个名字叫韦恩图,我们一起来看一下,约翰.韦恩 (John Venn)是十九世纪英国的哲学家和数学家,他在1881年发明了韦恩图。

【设计意图:尊重学生的认知基础,找准学生已有的知识经验与新知的衔接点,微信值得学习巧搭“脚手架”使新知的建构顺理成章。】

(三)列式计算,解决问题。

1. 列式计算

谈话:我们一起再来看一下这个图,现在你能根据这个图求出参加社会实践活动的有多少人吗?

学生尝试独立列式解决。

预设1:10-4+9=15(人)。

预设2:10+9-4=15(人)。

预设3: 9-4+10=15(人)。

引导学生对照算式说解题思路。

预设1:先将两个活动都参加的4人从小记者队中去掉,剩下的就是只参加小记者队的同学人数,最后与只参加小交警队的同学人数合在一起。

预设2:先将参加两队活动的人数合在一起,因为有重复的4人,所有从总数中去掉一份重复的4人,剩下的就是参加社会实践活动的人数。

预设3:先将两个活动都参加的4人从小交警队中去掉,剩下的就是只参加小交警队的同学人数,最后与只参加小记者队的同学人数合在一起。

2.回顾猜想结果

谈话:我们刚才用这么多的方法解决了参加社会实践活动的情况,你觉得哪一种方法比较好?为什么?那刚才我们10+9=19这种方法是错误的为什么?

引导学生感知列式解决问题的优越性,并解答问题。

预设:要求参加社会实践活动的有多少人?将参加两个小队的人数相加,实际上有重复的4人,也就是多加了4人,所以10+9=19是错误的。

【设计意图:交流学生算法,根据算式提出问题,数形结合,进一步加深理解。】

(四)归纳总结 提炼方法

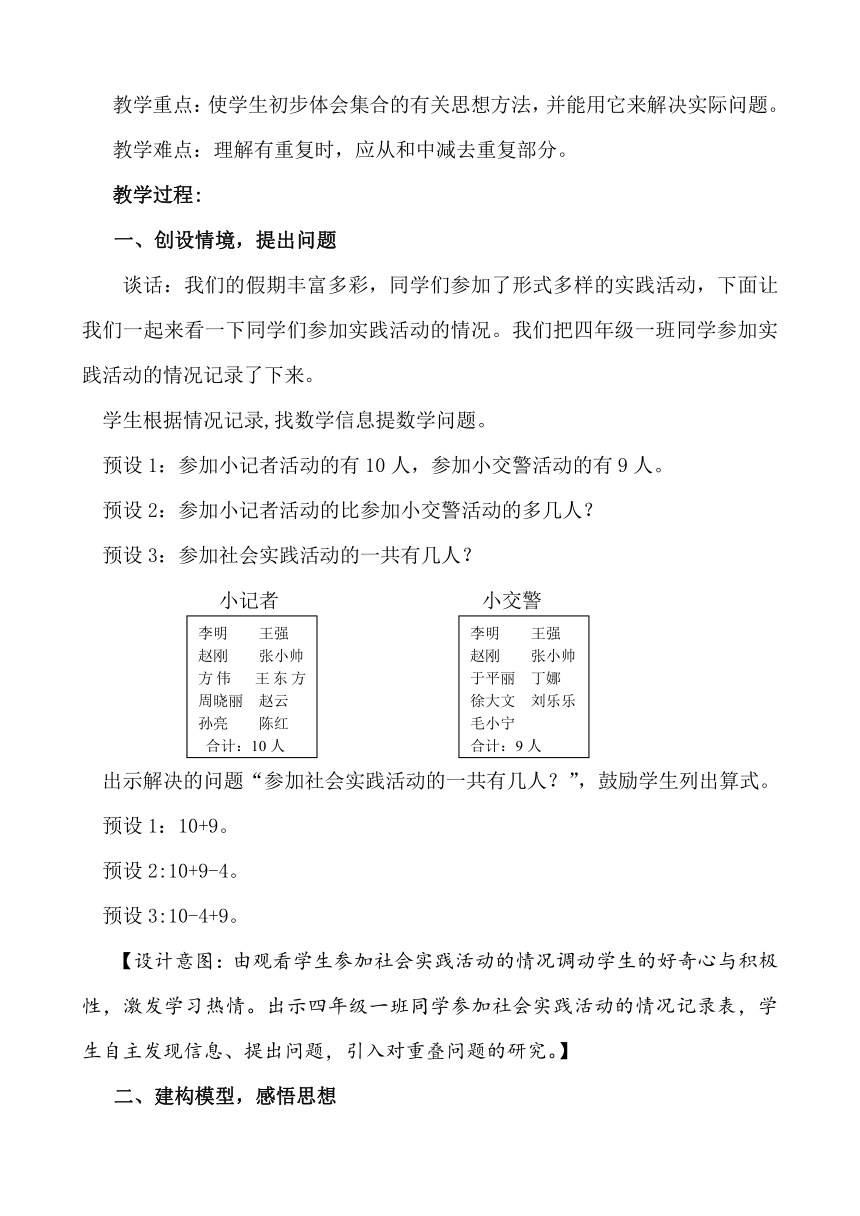

小记者 小交警

谈话:请大家继续看黑板,名单发生了变化,你发现了什么?跟刚才的名单比较有什么相同点,有什么不同点?

学生交流发现。

预设:两项活动都参加的人数变成了5人。

谈话:两种活动都参加的变成了5人,现在参加实践活动的一共有几人?

引导学生独立列示:10+9-5=14(人),指生交流想法。

预设:先将参加两个小队的人数相加,实际上总数中有有重复的5人,也就是多加了5人,所以最后要减掉5.

谈话:如果有6位同学重复了,参加实践活动一共有几人?怎样列算式?

学生列示10+9-6=13(人)

谈话:有7位同学重复参加了,列式是——

学生列示10+9-7=12(人)

谈话:8位同学重复了。算式是——

学生列示10+9-8=11(人)

追问:最多可以重复几个人?为什么?怎样列式?

预设:最多可以重复9人,因为参加小交警活动都一共有9人。

学生列示10+9-9=10(人)

教师点题:也就是参加小交警的同学全部参加了小记者。

谈话:请大家观察这些算式,像这样两部分有重复的问题该怎么解决呢?

学生交流想法。

预设:先将两部分给合起来,然后从总数中去掉一份重复的。

师总结:两部分有重复的,从和中减去重复的。我们今天研究的问题,有一个共同点,就是有重复的地方,这是我们生活中非常典型的一类问题。就是——重叠问题。

【设计意图:通过层层递推的关系,引导孩子们自己发现,在解决重叠问题时,我们可以从合中减去重复的,加深对重叠问题的理解。】

三、应用模型,内化提升

1.四年级一班定《开心学堂》和《探索历史》两种杂志,每人至少订一种。其中订《开心学堂》的有25人,订《探索历史》的有27人,两种都订的有10人。全班有多少人?

学生读题,可以借助韦恩图理解题意,列式解决。

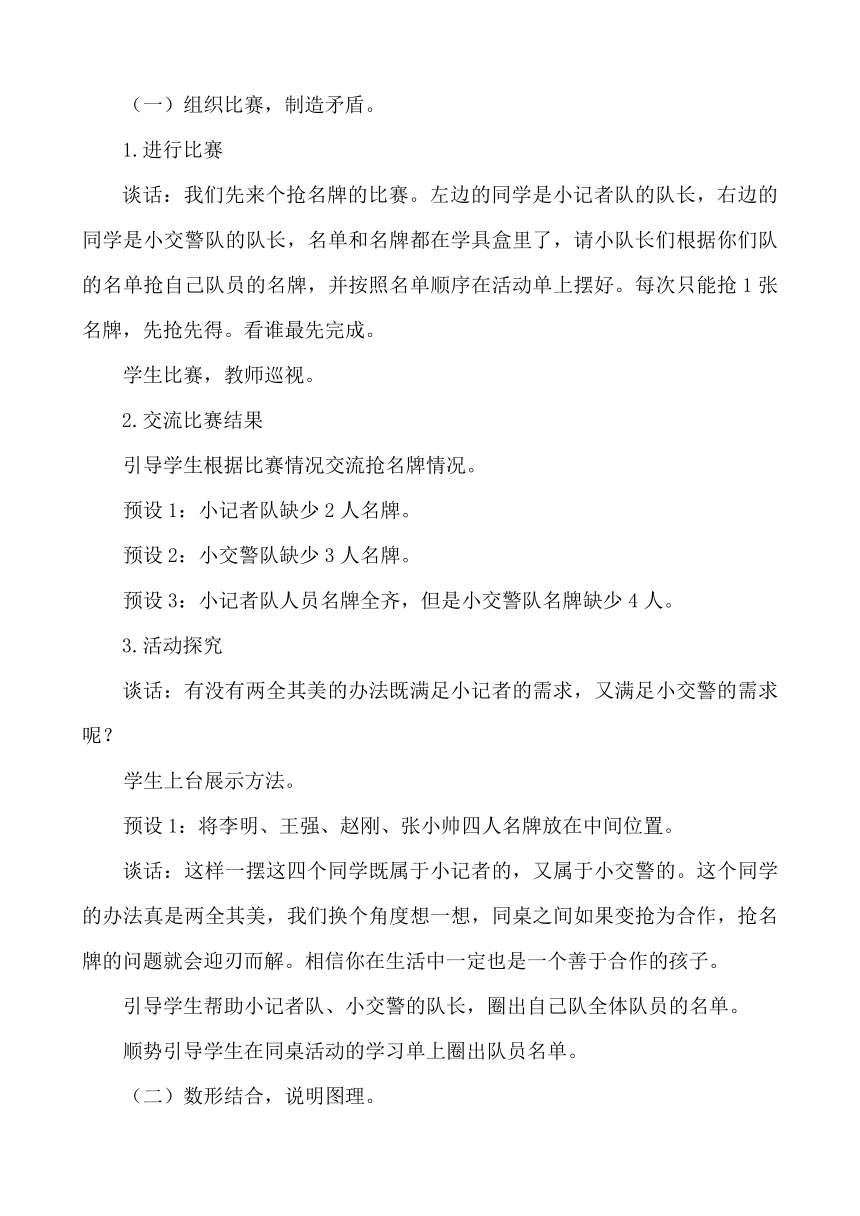

2.

/井有多深?

估计孩子们借助画图法解决问题,列式计算。

3.儿童节文艺汇演中,跳舞的有14人,合唱的有30人,参加这两项演出的共有35人。两项都参加的有多少人?

引导学生独立审题,有问题的鼓励同桌合作交流解题思路,尝试列出算式,全班讲解。

【设计意图:练习的设计由易到难是顺其自然之举,适合学生认知发展的需求。学生在解决问题的过程中,既巩固了解决重叠问题的方法,又培养了思维能力。】

四、全课总结、回顾整理

1.谈话:这节课你有什么收获?浅谈自己的学习体会。

2.课件总结。

【设计意图:及时引导学生交流收获,有助于养成反思的好习惯;学生带着问号进入课堂学习,带着问号走出课堂继续学习,这样的数学教学不仅给学生的今天带来知识和方法,还为学生的明天播撒了希望的种子。】