第6课北宋的政治 课件(28张PPT)

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

部编版本 七年级

第二单元 辽宋夏金元时期

民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

学习目标

了解赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实

了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。

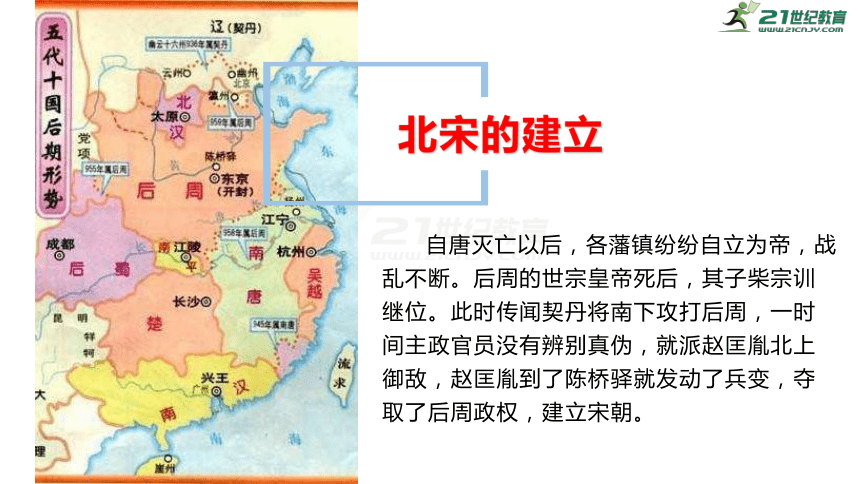

北宋的建立

自唐灭亡以后,各藩镇纷纷自立为帝,战乱不断。后周的世宗皇帝死后,其子柴宗训继位。此时传闻契丹将南下攻打后周,一时间主政官员没有辨别真伪,就派赵匡胤北上御敌,赵匡胤到了陈桥驿就发动了兵变,夺取了后周政权,建立宋朝。

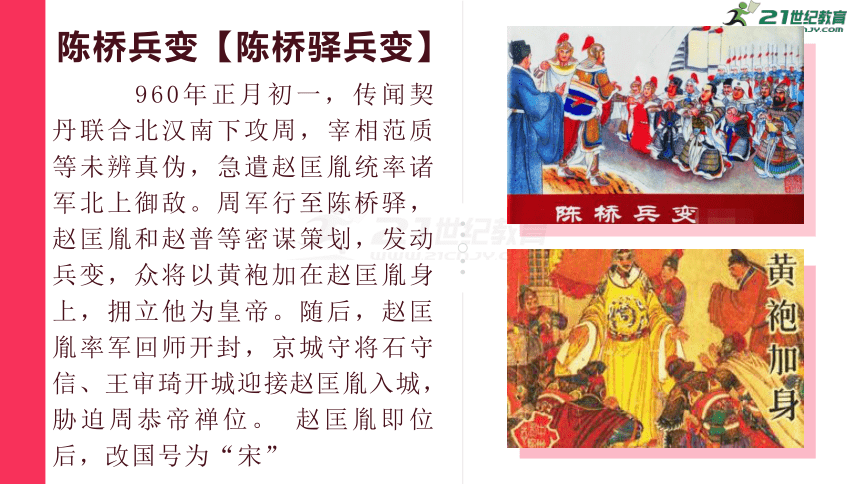

陈桥兵变【陈桥驿兵变】

960年正月初一,传闻契丹联合北汉南下攻周,宰相范质等未辨真伪,急遣赵匡胤统率诸军北上御敌。周军行至陈桥驿,赵匡胤和赵普等密谋策划,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。随后,赵匡胤率军回师开封,京城守将石守信、王审琦开城迎接赵匡胤入城,胁迫周恭帝禅位。 赵匡胤即位后,改国号为“宋”

建立者:赵匡胤(宋太祖)

时间:960年

定都:东京(开封)

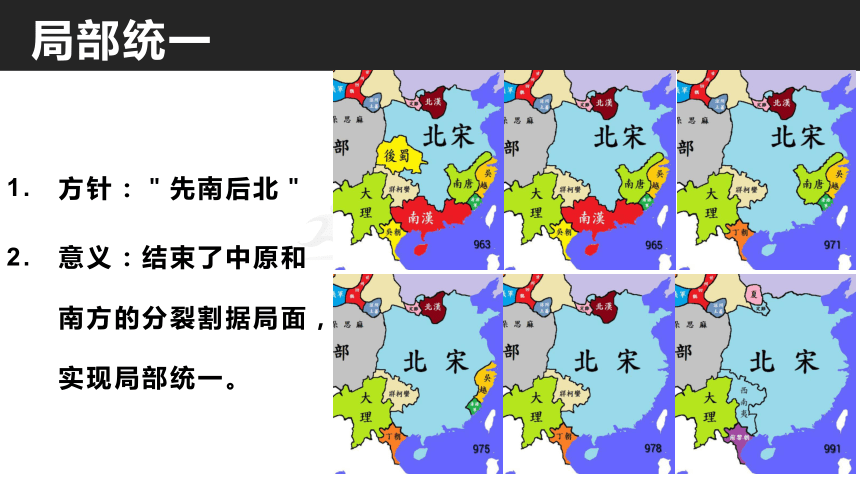

方针:"先南后北"

意义:结束了中原和南方的分裂割据局面,实现局部统一。

局部统一

宋太祖的统治措施

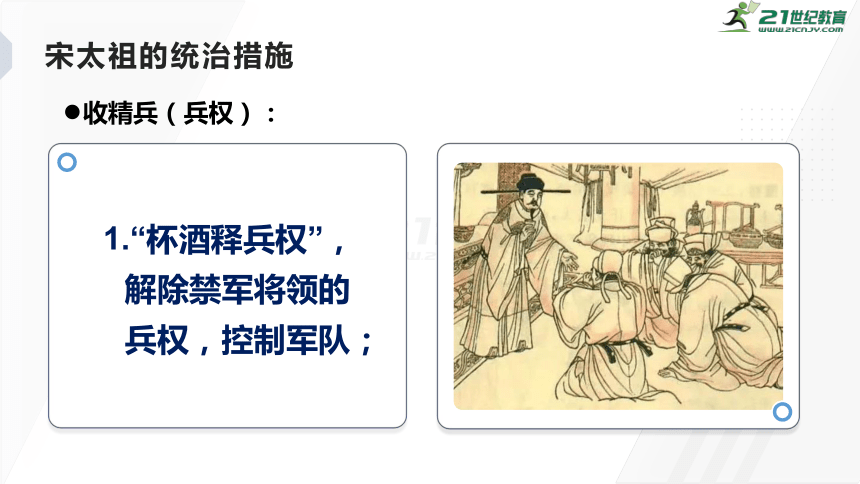

“杯酒释兵权”,解除禁军将领的兵权,控制军队;

收精兵(兵权):

②控制军队的调动

③经常调动军队将领,定期换防

①采取分化事权的办法,削弱相权

夺其权(行政权)

设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立

②设参政知事若干人,位同副相,与宰相共执行政权。

③由政事堂 、枢密院 和三司使分割宰相的行政权、军政权和财政权。

④文臣担任各地州县的长官并频繁调动;设置通判,分化知州权力;

制钱谷(财政权)

①取消节度使税收权力;

②地方设置转运使,把地方财赋收归中央;

《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼、听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”

职权:兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断等,同时必须和知州、知府等地方长官同时签署文书才能实行;

作用:加强了对地方官的监察和控制,防止知州职权过重。

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

重文轻武的政策

目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端

宋太祖:用文臣掌握军政大权;

宋太宗:抑制武将,提升文臣的地位;

武将带兵打仗要按照“阵图”行军布阵。

发展文教事业,改革、发展科举。

政策(表现):

《神童诗》

——汪洙

……万般皆下品,惟有读书高。

……朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……

《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

评价宋朝的“重文轻武”政策?

政治方面:

扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,

杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,

有利于政权的稳固好社会的安定。

二、科技文化方面:

营造了浓厚的读书风气,

促进了整个社会文化素养的提高,

造就了宋代科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

三、军事方面:

对武将和军队的发展不利。

本朝鉴于五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切也收了,州郡遂日就困弱,靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》

北宋政治的特点

1、重文轻武、文人治国

宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

强干弱枝

加强树干,削弱枝叶。比喻削减地方势力,加强中央权力。

守内虚外

3、分化事权、内外相制

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

部编版本 七年级

第二单元 辽宋夏金元时期

民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

学习目标

了解赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实

了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。

北宋的建立

自唐灭亡以后,各藩镇纷纷自立为帝,战乱不断。后周的世宗皇帝死后,其子柴宗训继位。此时传闻契丹将南下攻打后周,一时间主政官员没有辨别真伪,就派赵匡胤北上御敌,赵匡胤到了陈桥驿就发动了兵变,夺取了后周政权,建立宋朝。

陈桥兵变【陈桥驿兵变】

960年正月初一,传闻契丹联合北汉南下攻周,宰相范质等未辨真伪,急遣赵匡胤统率诸军北上御敌。周军行至陈桥驿,赵匡胤和赵普等密谋策划,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。随后,赵匡胤率军回师开封,京城守将石守信、王审琦开城迎接赵匡胤入城,胁迫周恭帝禅位。 赵匡胤即位后,改国号为“宋”

建立者:赵匡胤(宋太祖)

时间:960年

定都:东京(开封)

方针:"先南后北"

意义:结束了中原和南方的分裂割据局面,实现局部统一。

局部统一

宋太祖的统治措施

“杯酒释兵权”,解除禁军将领的兵权,控制军队;

收精兵(兵权):

②控制军队的调动

③经常调动军队将领,定期换防

①采取分化事权的办法,削弱相权

夺其权(行政权)

设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立

②设参政知事若干人,位同副相,与宰相共执行政权。

③由政事堂 、枢密院 和三司使分割宰相的行政权、军政权和财政权。

④文臣担任各地州县的长官并频繁调动;设置通判,分化知州权力;

制钱谷(财政权)

①取消节度使税收权力;

②地方设置转运使,把地方财赋收归中央;

《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼、听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”

职权:兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断等,同时必须和知州、知府等地方长官同时签署文书才能实行;

作用:加强了对地方官的监察和控制,防止知州职权过重。

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

重文轻武的政策

目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端

宋太祖:用文臣掌握军政大权;

宋太宗:抑制武将,提升文臣的地位;

武将带兵打仗要按照“阵图”行军布阵。

发展文教事业,改革、发展科举。

政策(表现):

《神童诗》

——汪洙

……万般皆下品,惟有读书高。

……朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……

《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

评价宋朝的“重文轻武”政策?

政治方面:

扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,

杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,

有利于政权的稳固好社会的安定。

二、科技文化方面:

营造了浓厚的读书风气,

促进了整个社会文化素养的提高,

造就了宋代科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

三、军事方面:

对武将和军队的发展不利。

本朝鉴于五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切也收了,州郡遂日就困弱,靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》

北宋政治的特点

1、重文轻武、文人治国

宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

强干弱枝

加强树干,削弱枝叶。比喻削减地方势力,加强中央权力。

守内虚外

3、分化事权、内外相制

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源