“核酸是遗传物质的证据 “教学设计

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

“核酸是遗传物质的证据 ”教学设计

浙师大附中 陈建芳

一、教学理念

新课程理念要求高中生物学教学重在培养学生的科学思维、科学方法、科学精神等生物学科学素养。根据维果茨基的最近发展区理论,为了促进学生的发展,教师要搭建知识建构的“脚手架”,设计有一定难度的问题,采用问题解决教学,创建学习共同体。因此,本节课以“问题探究科学发现的过程来学习科学研究方法”为设计理念,切实落实主体性教学,提高学生的探究能力,训练学生科学的思维方法。

二、学习任务分析

“核酸是遗传物质的证据”一节是新课标教材浙科版必修2第三章遗传的分子基础第一节的内容,是在前面学习了有关细胞学基础(有丝分裂、减数分裂和受精作用)、阐明了染色体在前后代遗传中所起的联系作用、分析了染色体的主要成分是DNA和蛋白质的基础上来学习的。

由于肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌实验具体证明了DNA更加具备作为遗传物质的特性,从而进一步证明DNA是遗传物质,而烟草花叶病毒(TMV)感染实验,证实RNA也是遗传物质,三个实验是介绍本节课程内容的载体,所以“肺炎双球菌的转化实验,噬菌体侵染细菌实验以及烟草花叶病毒(TMV)感染实验的原理和过程。”是本节的重点内容。学生在学习本课内容时,对于肺炎双球菌的转化实验的原理和过程的理解掌握需要一定的逻辑思维能力,领悟科学家的实验设计思路和其中包含的科学方法,所以“肺炎双球菌的转化实验的原理和过程”为本节教学的难点。

三、学习者分析

学生已经学习了有丝分裂、减数分裂和受精作用等细胞学知识,知道蛋白质与核酸的化学元素组成,明确了染色体在前后带遗传中的重要作用,知道染色体的主要组成成分是蛋白质和DNA。而高中学生的认知水平和思维发展水平都达到了新的高度,具有更高的抽象概括性、反省性和监控性特点。他们能够用理论作指导分析综合各种材料,以不断加深对事物发展规律的认识。其思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步建立,但很不完善,仍需设计教师主导的定向教学活动。而且涉及科学方法方面的知识也非常少。故在教学中,可以通过典型事例分析,创设问题情境,激发学生学习兴趣,引导学生探索,学习怎样观察、分析、推理和归纳;学习怎样选择材料、设计实验,进行科学方法训练,逐步提高学生设计实验的能力。

四、教学目标

知识目标:

1、说出染色体的组成成分。

2、概述生物遗传的物质基础,举例说出DNA作为遗传物质的证据。

3、说明DNA是主要的遗传物质的原因。

能力目标:

分析DNA是遗传物质的实验设计思路,模拟科学家的设计思路尝试简单的实验设计。

情感目标:

1、概述噬菌体侵染细菌的实验,体会实验方法与技术的多样性。

2、概述肺炎双球菌的转化实验,感悟实验的严密性和逻辑性。

3、感悟科学家实验设计的优美和解决问题的思维方式,感受科学家热爱科学、献身科学的执着与奉献精神,增强学生热爱生命科学,学习生命科学的责任感和使命感。

五、教学重点、难点

教学重点

(1)肺炎双球菌转化实验的原理和过程。

(2)噬菌体侵染细菌实验的实验分析。

教学难点

(1)活动:资料分析----噬菌体侵染细菌实验。

(2)肺炎双球菌转化实验的原理和过程的分析。

六、教学方法

本课时的教学设计思路是围绕本小节讲述的DNA是遗传物质的直接证据——“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”展开的。采用的教学模式是“问题研讨”方式,引导学生用科学家研究自然界的方法去思考,去参与各种活动,引导学生模拟科学发现过程,结合多媒体进行分析、讨论、归纳和总结。

探究式教学是20 世纪 50 年代由美国芝加哥大学的施瓦布教授在“教育现代化运动”中倡导提出的。他认为在教学过程中,学生学习的过程与科学家的研究过程在本质上是一致的,因此,学生应像“科学家”一样,以主人的身份去发现问题,解决问题,并且在探究的过程中获取知识,发展技能,培养能力特别是创造能力,同时受到科学方法、精神、价值观的教育,并发展自己的个性。“问题探究”教学模式是探究教学的一种,其流程一般为: 提出问题(创设情境,启发提问)---解决问题(引导组织)---运用问题(知识整合,学生测评)。

七、课时安排: 2课时

1、第一课时,用于进行“资料分析 ----噬菌体侵染细菌的实验”的活动,认识DNA是生物的遗传物质。

2、第二课时,用于分析肺炎双球菌的转化实验,认识DNA是生物的遗传物质;分析烟草花叶病毒的感染和重建实验,认识RNA也是生物的遗传物质。

八、教学过程

教学环节 教师组织和引导 学生活动 教学意图

设疑导 入 屏幕展示图片(生活中同学们听说过这样一些俗语:种瓜得瓜,种豆得豆;龙生龙,凤生凤,老鼠养儿会打洞。)请问同学们这是一种什么自然现象呢?思考:为什么后代会和亲代如此相似呢?原因何在? 学生对展示的图片进行比较,发现它们都有着相同的地方,也有着不同的地方。学生思考后作出回答 联系生活实际,创设问题情景,以此激发同学们对生物遗传现象的兴趣。

引导探索 [设问1]遗传和变异的现象人类早已认识到,但是,遗传和变异究竟是怎样发生的呢?在生物体内是什么物质对遗传和变异起着决定作用?[设问2]生物的性状为什么能传递给后代呢?是由于生物体内具有对遗传起决定作用的物质——遗传物质。那么究竟什么是遗传物质呢?生物学家通过对细胞的有丝分裂、减数分裂和受精作用的研究,认识到染色体在生物的遗传中具有重要的作用。提问:染色体的主要成分是什么?在这两种物质中,究竟哪一种是遗传物质呢? 回忆生殖过程,比较有丝分裂、减数分裂、受精作用中染色体的变化规律回忆染色体的主要成分:DNA和蛋白质,怎么确定到底哪一种成分才是遗传物质呢? 引入遗传物质的知识

提出假设 你能设计实验找出究竟什么成分是遗传物质吗?可以尝试对提出的问题作出猜想和假设,你的猜想和假设是什么呢?你的思路是什么?准备如何设计?(教师要求不同的小组作出假设并说明自己的思路,最后提出科学家的思路是:“设法把DNA与蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA的作用”作为学生对自己设计思路的评价)。 学生小组讨论、作出假设,提出方案。假设一、DNA是遗传物质假设二、蛋白质是遗传物质假设三、蛋白质和DNA都是遗传物质 一、培养学生针对问题作出假设的能力,也培养学生发散思维的能力。二、引导学生体验科学家提出的设想,解决问题的实验设计思路和方法 ,激发探究欲望,体验成功的喜悦。

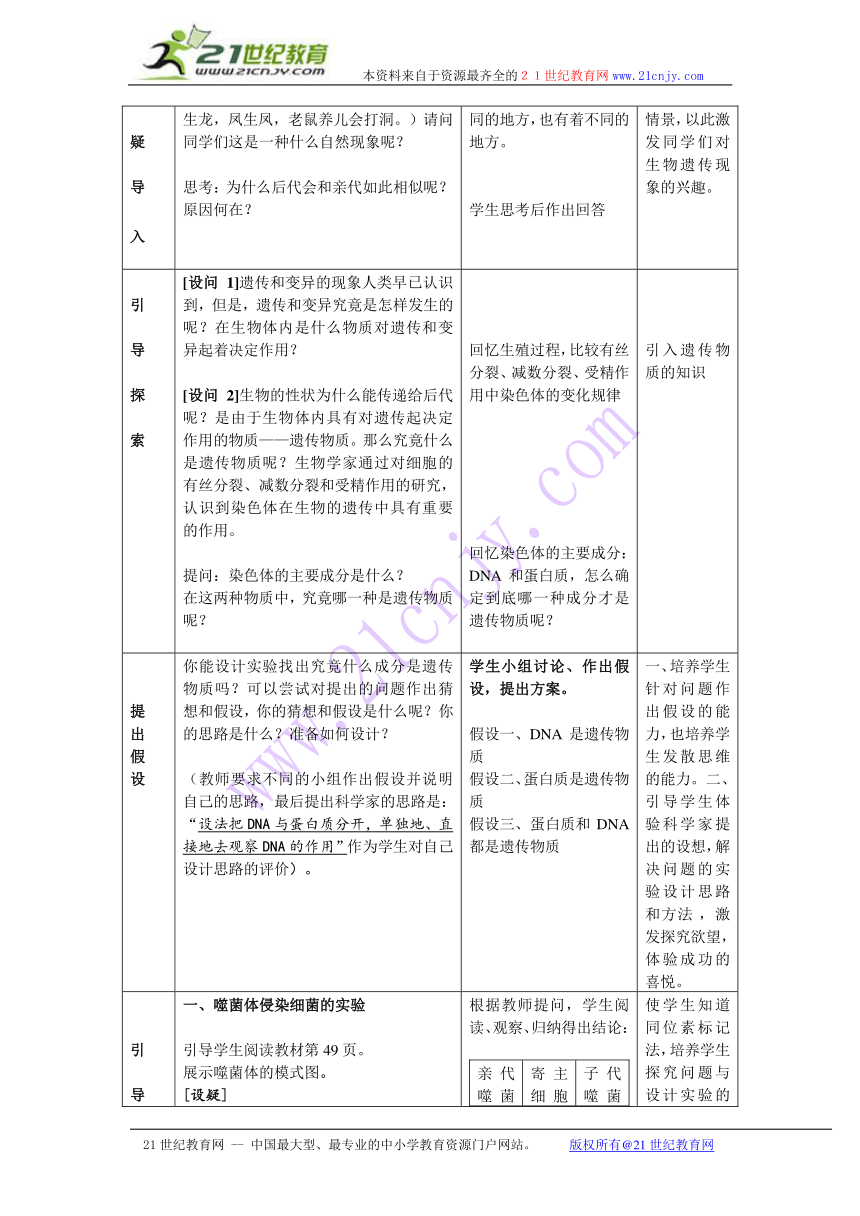

引导探索解决问题问题升华 一、噬菌体侵染细菌的实验引导学生阅读教材第49页。展示噬菌体的模式图。[设疑]1、科学家为什么把噬菌体作为研究DNA是遗传物质的材料?2、科学家是如何进行研究的?其关键方法是什么?3、实验结果如何?根据实验结果,你能得出什么结论?动画展示用放射性同位素标记的噬菌体侵染细菌的实验过程。把学生分成两组,相互就 “噬菌体侵染细菌的实验”提出问题并相互回答,最后教师点评总结。 根据教师提问,学生阅读、观察、归纳得出结论: 亲代噬菌体寄主细胞内子代噬菌体32P标记DNA有32P标记DNADNA有32P标记35S标记蛋白质无35S标记蛋白质外壳蛋白质无35S标记教师引导,学生得出,DNA分子具有连续性,是噬菌体的遗传物质。学生讨论后提出问题,同时回答对方提出的问题。 使学生知道同位素标记法,培养学生探究问题与设计实验的能力及创新意识。 增加互动关系,激发学生发散性思维

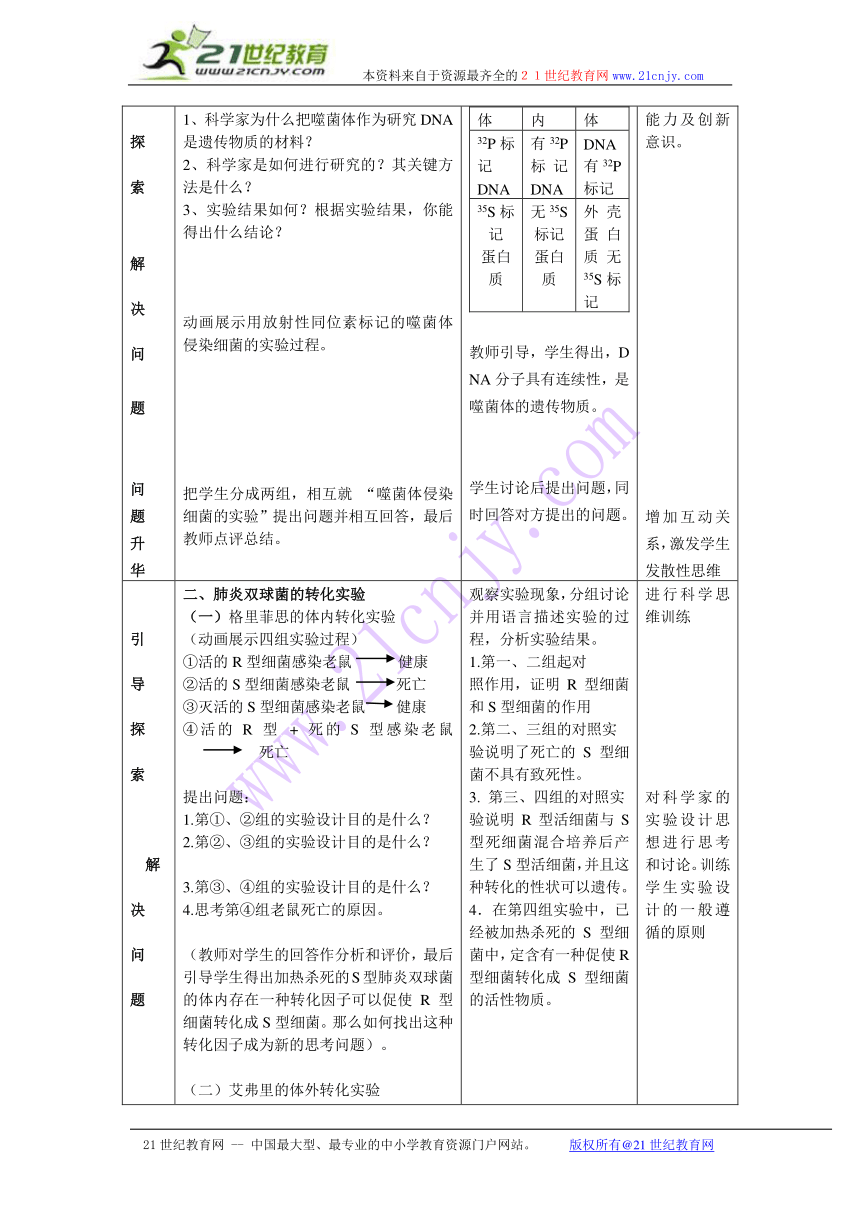

引导探索 解决问题 二、肺炎双球菌的转化实验(一)格里菲思的体内转化实验(动画展示四组实验过程)①活的R型细菌感染老鼠 健康②活的S型细菌感染老鼠 死亡③灭活的S型细菌感染老鼠 健康④活的R型 + 死的S型感染老鼠 死亡提出问题:1.第①、②组的实验设计目的是什么?2.第②、③组的实验设计目的是什么?3.第③、④组的实验设计目的是什么?4.思考第④组老鼠死亡的原因。(教师对学生的回答作分析和评价,最后引导学生得出加热杀死的S型肺炎双球菌的体内存在一种转化因子可以促使R型细菌转化成S型细菌。那么如何找出这种转化因子成为新的思考问题)。(二)艾弗里的体外转化实验你有什么方法可以证明转化因子是什么?那么它到底是什么呢?你的思路又是什么呢?(教师对学生的讨论进行点评后提出科学家艾弗里的观点)。艾弗里是怎么做的呢?1944年,美国科学家艾弗里和他的同事,做了如下实验:把S型细菌的组成物质全部分离,并分别与R型细菌混合培养,得到如下结果:设问:根据肺炎双球菌的“离体细菌转化实验”的结果,你能得出什么结论? 观察实验现象,分组讨论并用语言描述实验的过程,分析实验结果。1.第一、二组起对照作用,证明R型细菌和S型细菌的作用2.第二、三组的对照实验说明了死亡的S型细菌不具有致死性。3. 第三、四组的对照实验说明R型活细菌与S型死细菌混合培养后产生了S型活细菌,并且这种转化的性状可以遗传。4.在第四组实验中,已经被加热杀死的S型细菌中,定含有一种促使R型细菌转化成S型细菌的活性物质。学生思考,通过小组讨论提出自己的观点教师引导,学生小组分析讨论,通过图表对比,得出是S型细菌的DNA使得R型转化成S型细菌,并能传递给后代,说明DNA是肺炎双球菌的遗传物质 进行科学思维训练 对科学家的实验设计思想进行思考和讨论。训练学生实验设计的一般遵循的原则进行科学思维引导与训练

引导探索解决问题 [提问]遗传物质是否只有DNA一种呢?三、烟草花叶病毒的感染与重建实验提问:1.遗传物质是不是只有DNA一种?2.没有DNA的生物遗传物质是什么呢?如烟草花叶病毒。我们来认识一下烟草花叶病毒 1.用TMV的蛋白质感染烟叶,烟叶未受感染。2.用TMV的RNA感染烟叶,烟叶受到感染。讨论分析这样的实验现象能说明什么?对于TMV这样的病毒来说,什么是遗传物质?能不能结合科学家的实验思路设计实验证明RNA也是遗传物质?(教师对学生的设计方案进行评价,师生共同选出最佳方案,进行设计、分析和描述)。最后师生共同得出结论:在生物界中,绝大多数生物的遗传物质是DNA,少数生物遗传物质是RNA。所以说DNA是主要的遗传物质 [提问]除了烟草花叶病毒,还有什么生物的遗传物质是RNA? 学生进行分组讨论,设计实验方案,进行实验探究;然后汇报交流实验方案和实验现象、分析原因、得出结论。阅读、思考回答问题 培养学生分析能力和自主学习的能力培养学生学以至用及模仿与创新能力,培养学生的文字组织和表达能力。

归纳总结 通过三个经典实验,关于什么是遗传物质,你能得出什么结论?引导学生对遗传物质的问题有一个总的认识,认识到:遗传的基本功能单位---基因,就是一段有功能的核酸,在大多数生物中即一段DNA,而在RNA病毒中则是一段RNA,所以DNA是主要的遗传物质。 学生分析、思考、讨论:DNA是主要的遗传物质 培养学生分析、总结的能力。

知识升华 对学生进行分组,轮流提问,轮流答题,以提出的问题数和答对的问题数之和为成绩进行比赛。 学生讨论,提问,回答问题 增加学生学习的兴趣和激发学习积极性,同时开发学生开放性思维

新问题的提出 结合科学家的实验,分析作为遗传物质应具备哪些特点? 学生结合所学知识进行分析,以加深对所学知识的理解和应用 为DNA的分子结构与特点的学习打下基础

九、板书设计

(一)噬菌体侵染细菌的实验

1)活动探究结论

亲代噬菌体 寄主细胞内 子代噬菌体

32P标记DNA 有32P标记DNA DNA有32P标记

35S标记蛋白质 无35S标记蛋白质 外壳蛋白质无35S标记

2)DNA分子具有连续性,是噬菌体的遗传物质。

(二)肺炎双球菌的转化实验

1、格里菲思的体内转化实验

1)实验过程

①活的R型细菌感染老鼠 健康

②活的S型细菌感染老鼠 死亡

③灭活的S型细菌感染老鼠 健康

④活的R型 + 死的S型感染老鼠 死亡

2)实验结论:加热杀死的S型肺炎双球菌的体内存在一种转化因子可以促使R型细菌转化成S型细菌。

2、艾弗里的体外转化实验

1)实验方法与结果

2)实验结论:DNA是肺炎双球菌的遗传物质

(三)烟草花叶病毒的感染与重建实验

1)烟草花叶病毒的遗传物质是RNA。

2)在生物界中,绝大多数生物的遗传物质是DNA,少数生物遗传物质是RNA。所以说DNA是主要的遗传物质

十、课后巩固:

1.如下图所示,肺炎双球菌转化实验中,在培养有R型细菌的A、B、C、D四支试管中,一次分别加入从S型细菌中提取的DNA、DNA和DNA酶、蛋白质、多糖,经过培养,检查结果发现有R型细菌转化的是( )

2.如果用15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染细菌,在产生的子代噬菌体的组成结构中,能够找到的放射性元素是

A.可以在外壳中找到15N和35S B.可以在DNA中找到15N和32P

C.可以在外壳中找到15N D.可以在DNA中找到15N、32P、35S

3.格里菲思和艾弗里所进行的肺炎双球菌的转化实验,证实了 ( )

①DNA是遗传物质 ②RNA是遗传物质 ③DNA是主要的遗传物质 ④蛋白质和多糖不是遗传物质 ⑤S型细菌的性状是由DNA决定的 ⑥在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入到了R型菌细胞中

A.①④⑤⑥ B.②④⑤⑥ C.②③⑤⑥ D.③④⑤⑥

5.DNA是遗传物质的证据——肺炎双球菌的转化实验

格里菲思实验过程可分为四大步骤:注射无毒性的R型活细菌,小鼠 ;注射有毒性的S型活细菌,小鼠患 ;注射加热杀死了的S型细菌,小鼠 ;注射“R型活细菌+杀死的S型细菌”,小鼠患 。分析格里菲思的肺炎双球菌转化实验过程,结论是 。

艾弗里和他的同事设法以S型活细菌中提取DNA、蛋白质、糖类及无机物,分别与R型细菌混合培养,其结果是,只有加入 的,R型才转化为S型细菌。这一结果表明:

6.在1944年艾弗里等科学家从S型菌中提取DNA、蛋白质和多糖荚膜等成分,分别与R型菌一起培养,实验过程如下图所示,结果发现:

①该实验的设计思路是 。

②实验中的对照是 。

③实验结果是 。

④实验结论是 。

⑤艾弗里进行的肺炎双球菌的转化实验中,所谓的“转化”是指从甲细菌中提取转化因素处理乙细菌,使乙细菌获得甲细菌的某些遗传特性。这里的转化因素是

。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

“核酸是遗传物质的证据 ”教学设计

浙师大附中 陈建芳

一、教学理念

新课程理念要求高中生物学教学重在培养学生的科学思维、科学方法、科学精神等生物学科学素养。根据维果茨基的最近发展区理论,为了促进学生的发展,教师要搭建知识建构的“脚手架”,设计有一定难度的问题,采用问题解决教学,创建学习共同体。因此,本节课以“问题探究科学发现的过程来学习科学研究方法”为设计理念,切实落实主体性教学,提高学生的探究能力,训练学生科学的思维方法。

二、学习任务分析

“核酸是遗传物质的证据”一节是新课标教材浙科版必修2第三章遗传的分子基础第一节的内容,是在前面学习了有关细胞学基础(有丝分裂、减数分裂和受精作用)、阐明了染色体在前后代遗传中所起的联系作用、分析了染色体的主要成分是DNA和蛋白质的基础上来学习的。

由于肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌实验具体证明了DNA更加具备作为遗传物质的特性,从而进一步证明DNA是遗传物质,而烟草花叶病毒(TMV)感染实验,证实RNA也是遗传物质,三个实验是介绍本节课程内容的载体,所以“肺炎双球菌的转化实验,噬菌体侵染细菌实验以及烟草花叶病毒(TMV)感染实验的原理和过程。”是本节的重点内容。学生在学习本课内容时,对于肺炎双球菌的转化实验的原理和过程的理解掌握需要一定的逻辑思维能力,领悟科学家的实验设计思路和其中包含的科学方法,所以“肺炎双球菌的转化实验的原理和过程”为本节教学的难点。

三、学习者分析

学生已经学习了有丝分裂、减数分裂和受精作用等细胞学知识,知道蛋白质与核酸的化学元素组成,明确了染色体在前后带遗传中的重要作用,知道染色体的主要组成成分是蛋白质和DNA。而高中学生的认知水平和思维发展水平都达到了新的高度,具有更高的抽象概括性、反省性和监控性特点。他们能够用理论作指导分析综合各种材料,以不断加深对事物发展规律的认识。其思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步建立,但很不完善,仍需设计教师主导的定向教学活动。而且涉及科学方法方面的知识也非常少。故在教学中,可以通过典型事例分析,创设问题情境,激发学生学习兴趣,引导学生探索,学习怎样观察、分析、推理和归纳;学习怎样选择材料、设计实验,进行科学方法训练,逐步提高学生设计实验的能力。

四、教学目标

知识目标:

1、说出染色体的组成成分。

2、概述生物遗传的物质基础,举例说出DNA作为遗传物质的证据。

3、说明DNA是主要的遗传物质的原因。

能力目标:

分析DNA是遗传物质的实验设计思路,模拟科学家的设计思路尝试简单的实验设计。

情感目标:

1、概述噬菌体侵染细菌的实验,体会实验方法与技术的多样性。

2、概述肺炎双球菌的转化实验,感悟实验的严密性和逻辑性。

3、感悟科学家实验设计的优美和解决问题的思维方式,感受科学家热爱科学、献身科学的执着与奉献精神,增强学生热爱生命科学,学习生命科学的责任感和使命感。

五、教学重点、难点

教学重点

(1)肺炎双球菌转化实验的原理和过程。

(2)噬菌体侵染细菌实验的实验分析。

教学难点

(1)活动:资料分析----噬菌体侵染细菌实验。

(2)肺炎双球菌转化实验的原理和过程的分析。

六、教学方法

本课时的教学设计思路是围绕本小节讲述的DNA是遗传物质的直接证据——“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”展开的。采用的教学模式是“问题研讨”方式,引导学生用科学家研究自然界的方法去思考,去参与各种活动,引导学生模拟科学发现过程,结合多媒体进行分析、讨论、归纳和总结。

探究式教学是20 世纪 50 年代由美国芝加哥大学的施瓦布教授在“教育现代化运动”中倡导提出的。他认为在教学过程中,学生学习的过程与科学家的研究过程在本质上是一致的,因此,学生应像“科学家”一样,以主人的身份去发现问题,解决问题,并且在探究的过程中获取知识,发展技能,培养能力特别是创造能力,同时受到科学方法、精神、价值观的教育,并发展自己的个性。“问题探究”教学模式是探究教学的一种,其流程一般为: 提出问题(创设情境,启发提问)---解决问题(引导组织)---运用问题(知识整合,学生测评)。

七、课时安排: 2课时

1、第一课时,用于进行“资料分析 ----噬菌体侵染细菌的实验”的活动,认识DNA是生物的遗传物质。

2、第二课时,用于分析肺炎双球菌的转化实验,认识DNA是生物的遗传物质;分析烟草花叶病毒的感染和重建实验,认识RNA也是生物的遗传物质。

八、教学过程

教学环节 教师组织和引导 学生活动 教学意图

设疑导 入 屏幕展示图片(生活中同学们听说过这样一些俗语:种瓜得瓜,种豆得豆;龙生龙,凤生凤,老鼠养儿会打洞。)请问同学们这是一种什么自然现象呢?思考:为什么后代会和亲代如此相似呢?原因何在? 学生对展示的图片进行比较,发现它们都有着相同的地方,也有着不同的地方。学生思考后作出回答 联系生活实际,创设问题情景,以此激发同学们对生物遗传现象的兴趣。

引导探索 [设问1]遗传和变异的现象人类早已认识到,但是,遗传和变异究竟是怎样发生的呢?在生物体内是什么物质对遗传和变异起着决定作用?[设问2]生物的性状为什么能传递给后代呢?是由于生物体内具有对遗传起决定作用的物质——遗传物质。那么究竟什么是遗传物质呢?生物学家通过对细胞的有丝分裂、减数分裂和受精作用的研究,认识到染色体在生物的遗传中具有重要的作用。提问:染色体的主要成分是什么?在这两种物质中,究竟哪一种是遗传物质呢? 回忆生殖过程,比较有丝分裂、减数分裂、受精作用中染色体的变化规律回忆染色体的主要成分:DNA和蛋白质,怎么确定到底哪一种成分才是遗传物质呢? 引入遗传物质的知识

提出假设 你能设计实验找出究竟什么成分是遗传物质吗?可以尝试对提出的问题作出猜想和假设,你的猜想和假设是什么呢?你的思路是什么?准备如何设计?(教师要求不同的小组作出假设并说明自己的思路,最后提出科学家的思路是:“设法把DNA与蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA的作用”作为学生对自己设计思路的评价)。 学生小组讨论、作出假设,提出方案。假设一、DNA是遗传物质假设二、蛋白质是遗传物质假设三、蛋白质和DNA都是遗传物质 一、培养学生针对问题作出假设的能力,也培养学生发散思维的能力。二、引导学生体验科学家提出的设想,解决问题的实验设计思路和方法 ,激发探究欲望,体验成功的喜悦。

引导探索解决问题问题升华 一、噬菌体侵染细菌的实验引导学生阅读教材第49页。展示噬菌体的模式图。[设疑]1、科学家为什么把噬菌体作为研究DNA是遗传物质的材料?2、科学家是如何进行研究的?其关键方法是什么?3、实验结果如何?根据实验结果,你能得出什么结论?动画展示用放射性同位素标记的噬菌体侵染细菌的实验过程。把学生分成两组,相互就 “噬菌体侵染细菌的实验”提出问题并相互回答,最后教师点评总结。 根据教师提问,学生阅读、观察、归纳得出结论: 亲代噬菌体寄主细胞内子代噬菌体32P标记DNA有32P标记DNADNA有32P标记35S标记蛋白质无35S标记蛋白质外壳蛋白质无35S标记教师引导,学生得出,DNA分子具有连续性,是噬菌体的遗传物质。学生讨论后提出问题,同时回答对方提出的问题。 使学生知道同位素标记法,培养学生探究问题与设计实验的能力及创新意识。 增加互动关系,激发学生发散性思维

引导探索 解决问题 二、肺炎双球菌的转化实验(一)格里菲思的体内转化实验(动画展示四组实验过程)①活的R型细菌感染老鼠 健康②活的S型细菌感染老鼠 死亡③灭活的S型细菌感染老鼠 健康④活的R型 + 死的S型感染老鼠 死亡提出问题:1.第①、②组的实验设计目的是什么?2.第②、③组的实验设计目的是什么?3.第③、④组的实验设计目的是什么?4.思考第④组老鼠死亡的原因。(教师对学生的回答作分析和评价,最后引导学生得出加热杀死的S型肺炎双球菌的体内存在一种转化因子可以促使R型细菌转化成S型细菌。那么如何找出这种转化因子成为新的思考问题)。(二)艾弗里的体外转化实验你有什么方法可以证明转化因子是什么?那么它到底是什么呢?你的思路又是什么呢?(教师对学生的讨论进行点评后提出科学家艾弗里的观点)。艾弗里是怎么做的呢?1944年,美国科学家艾弗里和他的同事,做了如下实验:把S型细菌的组成物质全部分离,并分别与R型细菌混合培养,得到如下结果:设问:根据肺炎双球菌的“离体细菌转化实验”的结果,你能得出什么结论? 观察实验现象,分组讨论并用语言描述实验的过程,分析实验结果。1.第一、二组起对照作用,证明R型细菌和S型细菌的作用2.第二、三组的对照实验说明了死亡的S型细菌不具有致死性。3. 第三、四组的对照实验说明R型活细菌与S型死细菌混合培养后产生了S型活细菌,并且这种转化的性状可以遗传。4.在第四组实验中,已经被加热杀死的S型细菌中,定含有一种促使R型细菌转化成S型细菌的活性物质。学生思考,通过小组讨论提出自己的观点教师引导,学生小组分析讨论,通过图表对比,得出是S型细菌的DNA使得R型转化成S型细菌,并能传递给后代,说明DNA是肺炎双球菌的遗传物质 进行科学思维训练 对科学家的实验设计思想进行思考和讨论。训练学生实验设计的一般遵循的原则进行科学思维引导与训练

引导探索解决问题 [提问]遗传物质是否只有DNA一种呢?三、烟草花叶病毒的感染与重建实验提问:1.遗传物质是不是只有DNA一种?2.没有DNA的生物遗传物质是什么呢?如烟草花叶病毒。我们来认识一下烟草花叶病毒 1.用TMV的蛋白质感染烟叶,烟叶未受感染。2.用TMV的RNA感染烟叶,烟叶受到感染。讨论分析这样的实验现象能说明什么?对于TMV这样的病毒来说,什么是遗传物质?能不能结合科学家的实验思路设计实验证明RNA也是遗传物质?(教师对学生的设计方案进行评价,师生共同选出最佳方案,进行设计、分析和描述)。最后师生共同得出结论:在生物界中,绝大多数生物的遗传物质是DNA,少数生物遗传物质是RNA。所以说DNA是主要的遗传物质 [提问]除了烟草花叶病毒,还有什么生物的遗传物质是RNA? 学生进行分组讨论,设计实验方案,进行实验探究;然后汇报交流实验方案和实验现象、分析原因、得出结论。阅读、思考回答问题 培养学生分析能力和自主学习的能力培养学生学以至用及模仿与创新能力,培养学生的文字组织和表达能力。

归纳总结 通过三个经典实验,关于什么是遗传物质,你能得出什么结论?引导学生对遗传物质的问题有一个总的认识,认识到:遗传的基本功能单位---基因,就是一段有功能的核酸,在大多数生物中即一段DNA,而在RNA病毒中则是一段RNA,所以DNA是主要的遗传物质。 学生分析、思考、讨论:DNA是主要的遗传物质 培养学生分析、总结的能力。

知识升华 对学生进行分组,轮流提问,轮流答题,以提出的问题数和答对的问题数之和为成绩进行比赛。 学生讨论,提问,回答问题 增加学生学习的兴趣和激发学习积极性,同时开发学生开放性思维

新问题的提出 结合科学家的实验,分析作为遗传物质应具备哪些特点? 学生结合所学知识进行分析,以加深对所学知识的理解和应用 为DNA的分子结构与特点的学习打下基础

九、板书设计

(一)噬菌体侵染细菌的实验

1)活动探究结论

亲代噬菌体 寄主细胞内 子代噬菌体

32P标记DNA 有32P标记DNA DNA有32P标记

35S标记蛋白质 无35S标记蛋白质 外壳蛋白质无35S标记

2)DNA分子具有连续性,是噬菌体的遗传物质。

(二)肺炎双球菌的转化实验

1、格里菲思的体内转化实验

1)实验过程

①活的R型细菌感染老鼠 健康

②活的S型细菌感染老鼠 死亡

③灭活的S型细菌感染老鼠 健康

④活的R型 + 死的S型感染老鼠 死亡

2)实验结论:加热杀死的S型肺炎双球菌的体内存在一种转化因子可以促使R型细菌转化成S型细菌。

2、艾弗里的体外转化实验

1)实验方法与结果

2)实验结论:DNA是肺炎双球菌的遗传物质

(三)烟草花叶病毒的感染与重建实验

1)烟草花叶病毒的遗传物质是RNA。

2)在生物界中,绝大多数生物的遗传物质是DNA,少数生物遗传物质是RNA。所以说DNA是主要的遗传物质

十、课后巩固:

1.如下图所示,肺炎双球菌转化实验中,在培养有R型细菌的A、B、C、D四支试管中,一次分别加入从S型细菌中提取的DNA、DNA和DNA酶、蛋白质、多糖,经过培养,检查结果发现有R型细菌转化的是( )

2.如果用15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染细菌,在产生的子代噬菌体的组成结构中,能够找到的放射性元素是

A.可以在外壳中找到15N和35S B.可以在DNA中找到15N和32P

C.可以在外壳中找到15N D.可以在DNA中找到15N、32P、35S

3.格里菲思和艾弗里所进行的肺炎双球菌的转化实验,证实了 ( )

①DNA是遗传物质 ②RNA是遗传物质 ③DNA是主要的遗传物质 ④蛋白质和多糖不是遗传物质 ⑤S型细菌的性状是由DNA决定的 ⑥在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入到了R型菌细胞中

A.①④⑤⑥ B.②④⑤⑥ C.②③⑤⑥ D.③④⑤⑥

5.DNA是遗传物质的证据——肺炎双球菌的转化实验

格里菲思实验过程可分为四大步骤:注射无毒性的R型活细菌,小鼠 ;注射有毒性的S型活细菌,小鼠患 ;注射加热杀死了的S型细菌,小鼠 ;注射“R型活细菌+杀死的S型细菌”,小鼠患 。分析格里菲思的肺炎双球菌转化实验过程,结论是 。

艾弗里和他的同事设法以S型活细菌中提取DNA、蛋白质、糖类及无机物,分别与R型细菌混合培养,其结果是,只有加入 的,R型才转化为S型细菌。这一结果表明:

6.在1944年艾弗里等科学家从S型菌中提取DNA、蛋白质和多糖荚膜等成分,分别与R型菌一起培养,实验过程如下图所示,结果发现:

①该实验的设计思路是 。

②实验中的对照是 。

③实验结果是 。

④实验结论是 。

⑤艾弗里进行的肺炎双球菌的转化实验中,所谓的“转化”是指从甲细菌中提取转化因素处理乙细菌,使乙细菌获得甲细菌的某些遗传特性。这里的转化因素是

。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来