人教版高中历史必修2第四单元《中国特色社会主义建设的道路》单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修2第四单元《中国特色社会主义建设的道路》单元测试(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 193.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-04 22:19:43 | ||

图片预览

文档简介

第四单元《中国特色社会主义建设的道路》

一、选择题

1.1979年4月,中共中央工作会议提出,国民经济要“以计划经济为主,同时充分重视市场调节辅助作用”。这主要表明( )

A. 市场经济的调节作用已经很明显

B. 城市经济体制改革由此开始起步

C. 中共认识到计划和市场的双重作用

D. 关于市场作用的原有认识被突破

2.打油诗“出工鹭鸶探雪,收工流星赶月,干农活李逵说苦,挣工分武松打虎”,说明了( )

A. 三大改造解放了农村生产力

B. “大跃进”调动了农民的生产积极性

C. 人民公社化运动促进了农民觉悟的提高

D. “一大二公”挫伤了农民的生产积极性

3.1956年,中国共产党第八次全国代表大会在北京召开。大会提出党和人民当前的主要任务是( )

A. 对农业、手工业和资本主义工商业进行改造

B. 集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国

C. 大办工业及在农村建立人民公社

D. 鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

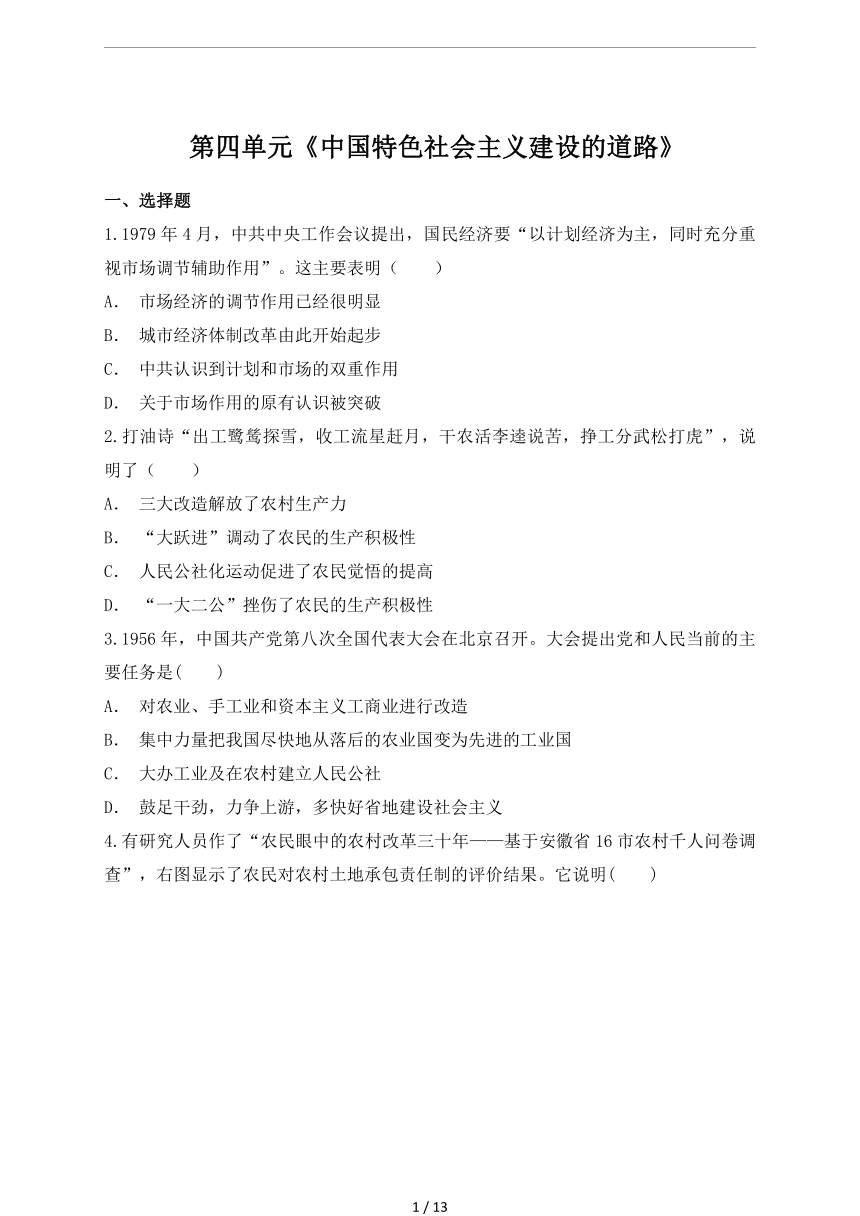

4.有研究人员作了“农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查”,右图显示了农民对农村土地承包责任制的评价结果。它说明( )

A. 安徽是农村经济体制改革的发源地

B. 家庭联产承包责任制非常适合国情

C. 农村经济体制改革遭受严重的挫折

D. 家庭联产承包责任制需要调整完善

5.邓小平说:“农村改革中的好多东西,都是基层创造出来,我们把它拿来加工提高作为全国的指导。”下列农村经济体制改革中的事件按时间先后排列正确的是( )

①四川省广汉县某公社率先“改社建乡、政社分开”

②中共中央肯定“包产到户”不会脱离社会主义轨道

③安徽凤阳小岗村自发实行包产到户

④人民公社体制在全国逐步废除

A. ①④②③ B. ①③②④ C. ②③④① D. ③①②④

6.20世纪80年代,上海继续使用粮票,同时也出现新发行的股票。这一现象反映了( )

A. 社会主义市场经济体制确立

B. 上海引入现代企业管理制度

C. 经营管理体制趋于多样化

D. 非公有制经济起主导作用

7.20世纪90年代有人把中国东部经济发展状态比作“满弓待发之箭”:“弓”比喻1984年国家开放的十四个沿海港口城市,“弦”比喻1996年全线通车的南北交通大动脉京九铁路,“箭头”比喻上海浦东地区。把上海浦东比喻为“箭头”的主要原因是( )

A. 上海浦东位于长江入海口的位置

B. 开放浦东是深化改革、扩大开放战略的体现

C. 上海开放时间早、经济基础好、整体实力强

D. 上海是近代以来中国最早的通商口岸之一

8.下列对于我国第一个五年计划关于“集中力量发展重工业”的方针的认识,不正确的是( )

A. 有利于奠定国家工业化的基础

B. 开始改变工业落后的面貌

C. 有利于提高国家的国防能力

D. 有利于新中国成立初期国民经济的恢复

9.有人把我国建国后农村土地政策归纳为四个步骤:给农民土地——土地收归公有——给农民土地经营权——种地给农民补贴。这种变化反映的本质问题是( )

A. 调动农民生产积极性,以增加农民收入

B. 满足农民土地要求,推动农村经济发展

C. 农业是关乎社会和谐和经济发展的基础

D. 调整农村生产关系,以促进生产力发展

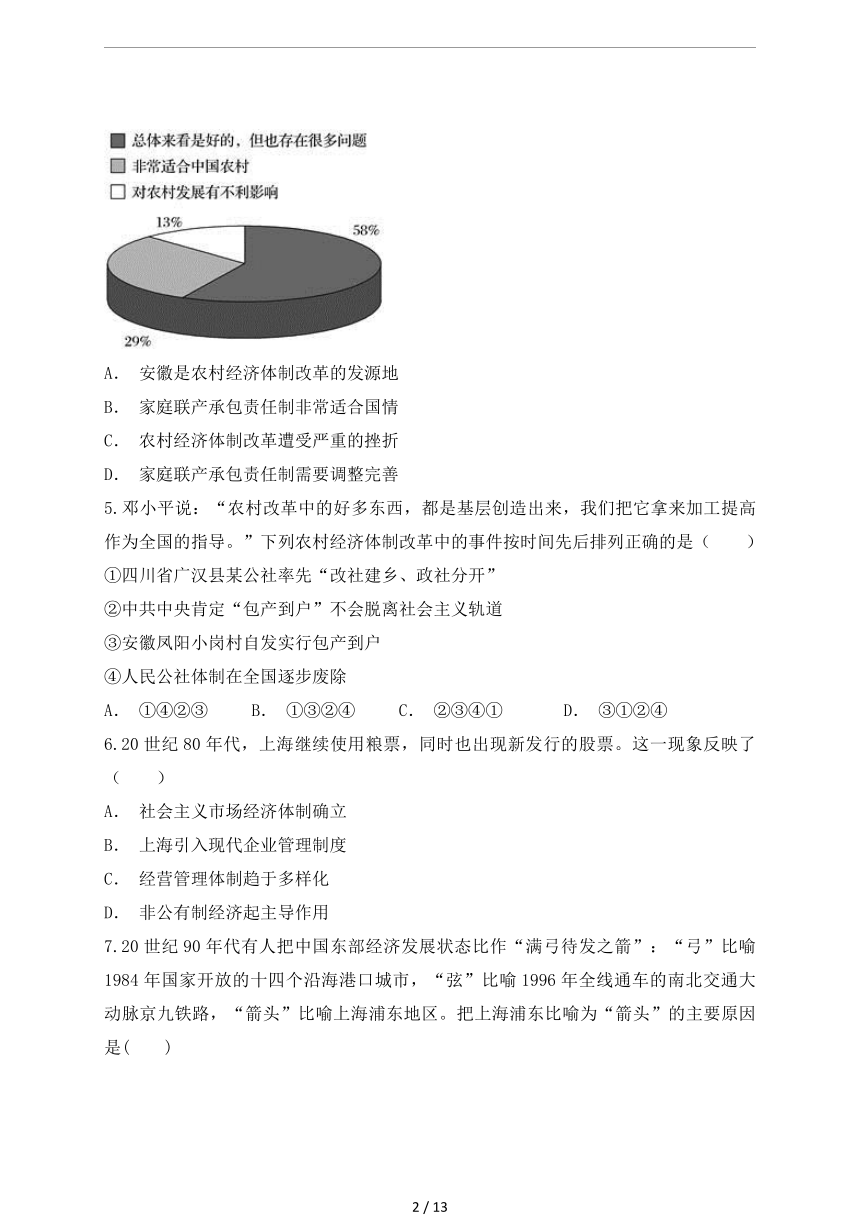

10.下图反映了建国后某一时期工农业生产总值的变化,该时期为()

A. 过渡时期

B. 全面建设社会主义时期

C. “文革”时期

D. 现代化建设新时期

11.“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。”被圈中的地区 ( )

A. 实行资本主义制度

B. 实行特别的经济政策

C. 享有高度的自治权

D. 率先包产到户

12.改革开放后,我国政府根据一些地区的历史和现状设立了特区。特区分为两类:一类是“经济特区”,如深圳、厦门、珠海、汕头等;一类是“特别行政区”,如香港、澳门。这两类特区的共同点是( )

A. 都实行特殊的经济政策和社会制度

B. 都有较大的自治管理权和行政自主权

C. 都实行特殊的民族政策和管理体制

D. 都由中央人民政府统一管辖和行使主权

13.20世纪90年代初,国务院放开了国家管理的737种生产资料和交通运输价格中的648种,同期也放开了国家管理的农产品收购60种价格中的50种。与此直接相关的是 ( )

A. 南方谈话与十四大召开

B. 市场经济体制的初步建立

C. 城乡人民生活水平的提高

D. 重新启动加入世贸组织的谈判

14.1960年中共中央提出对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,目的是( )

A. 纠正“文革”错误

B. 纠正“大跃进”和人民公社化运动的错误

C. 解决社会主义改造的遗留问题

D. 落实“八大”提出的经济建设方针

15.邓小平同志指出:“农村改革中,我们完全没有预料到的最大收获是乡镇企业发展起来了,突然冒出搞多种行业、搞商品经济、搞各种小型企业,异军突起。”乡镇企业崛起( )

A. 打破了计划经济体制

B. 有助于产业结构调整

C. 推动城乡一体化发展

D. 成为农民致富主渠道

16.对下图所反映的历史事件理解正确的是( )

A. 三大改造顺利完成,社会主义制度确立

B. 社会主义建设取得巨大成就

C. 经济建设中“左”倾冒进的“大跃进”运动

D. 改革开放,以经济建设为中心

17.基于当时的经济探索,1982年有人撰文说:“外国侵略通过历次《租界章程》大肆掠夺中国领土和主权的惨痛事实,暴露了中国封建制度及其官僚主义在同国际资本打交道过程中的极端腐朽和无比昏庸。……它则是不可忘记的一页。”其主旨是( )

A. 开放要求进一步解放思想

B. 改革必然要剔除旧的体制

C. 建设可从历史中寻找智慧

D. 借屈辱历史影射特区建设

18.“一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾。”这是某一时期在中国某地流行的口号。该史料作为直接论据,可以说明( )

A. “一五”计划的超前完成

B. “大跃进”的“浮夸风”

C. “文革”的严重错误

D. 改革开放的巨大成就

19.邓小平指出,“海南岛和台湾的面积差不多,那里有许多资源,有富铁矿,有石油天然气,还有橡胶和别的热带、亚热带作物。海南岛好好发展起来,是很了不起的”。由此可见,把海南设为经济特区主要是因为( )

A. 海南最适宜于做经济特区

B. 海南具有一定的区位优势

C. 探索经济体制改革的需要

D. 海南经济在全国比较发达

20.1956年,在《中国农村的社会主义高潮》一书中毛泽东写道:“小社人少地少资金少,不能进行大规模的经营,不能使用机器。这种小社仍然束缚生产力的发展,不能停留太久,应当逐步合并。”在这种思想指导下建立起来的大社体制对中国社会产生的影响是( )

A. 国民经济比例严重失调

B. 农业生产效率大大提高

C. 公有制在农村建立起来

D. 挫伤农民的生产积极性

21.电视剧《当家的女人》中有这样一个情节:村长带人搜查各家各户私养的羊、兔,“割资本主义尾巴”,女主人公菊香说:“都说是上边政策已经放宽了,你们怎么还这样做呢?”该情节反映的历史时期大致处于( )

A. 20世纪50年代初

B. 农业合作化时期

C. “文化大革命”初期

D. 20世纪70年代末

二、 综合题

22.阅读材料,回答问题:

材料 “近年来,全球贸易开始了新一轮竞争,面对这一系列变化,我们不主动对接,就面临再次入世的可能。”上海自由贸易区的试验……这是顺应全球经济治理新秩序,主动对接国际规则的战略举措。先行先试国际经贸新规则新标准,推进中国的新一轮开放,提升中国经济转型速度和质量,这成为上海自贸区试验的重要使命。

——《人民日报》:上海自贸区撬动新一轮改革开放

改革开放30年来上海是如何逐步走向开放的?依据材料并结合所学分析中国政府成立上海自贸区以撬动新一轮改革开放的时代背景。

23.阅读下列材料:

材料一

材料二 下图是著名漫画家张乐平于1958年画的《跃!跃!跃!》

材料三 1958年底,全国七十四万个农业合作社合并为二万六千个人民公社,全国农户的99%以上参加了公社。……在全社范围内统一核算,统一分配……政府和公社还经常无偿地调用生产队的土地、物资和劳动力,甚至调用社员的房屋、家具。——胡绳《中国共产党的七十年》

请回答:

(1)根据材料一与当时的历史背景,指出中国社会主义工业化启动时的特点并分析其原因。

(2)材料二中的漫画反映了什么历史事件?这一事件在工业领域出现了什么运动?产生了什么影响?

(3)材料三反映了什么历史事件?该事件对我国经济建设产生了什么影响?

24.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,

后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

(1)在向“先生”学习的过程中,中国共产党探索出了一条怎样的中国式革命道路?1958年前,新中国取得了哪些建设成就?

(2)为了“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】从“以计划经济为主,同时充分重视市场调节辅助作用”的信息可以看出,当时的中共中央在强调计划经济主导地位同时,意识到了市场对经济调节的作用,即计划为主,市场为辅,故A、C项错误,D项正确,;城市经济体制改革起步于1984年,故B项错误。

2.【答案】D

【解析】材料反映的是农民生产积极性不高的现象,不是解放了农村生产力,故A项错误;“大跃进”时期高举浮夸风,“左”倾错误迅速发展,谈不上调动农民的生产积极性,故B项错误;人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性,而不是促进农民觉悟的提高,故C项错误;人民公社化“一大二公”,集中劳动、集中经营,按工分平均分配,这种体制导致的弊端是:干活“大呼隆”,分配“大锅饭”,材料民谚形象地描绘了这种弊端,故D项正确。

3.【答案】B

【解析】 1956年中共提出党和人民当前的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国,故B项正确。A、C、D三项不是中共八大的内容,排除。

4.【答案】D

【解析】图示表明58%的人认为新时期的农村家庭联产承包责任制总体来看是好的,但也存在很多问题,其说明家庭联产承包责任制需要不断调整完善。

5.【答案】D

【解析】家庭联产承包责任制中的“包产到户”是从安徽凤阳小岗村率先开始,接着四川省广汉县某公社率先“改社建乡、政社分开”的行动,然后由中央推行,在农村经济改革基础上进行政体改革,最后废除人民公社,依此顺序,选择D项符合题意。

6.【答案】C

【解析】确定建立社会主义市场经济体制是1992年,与题干时间不符,故A项错误;B项能体现题中“出现新发行的股票”,但不能体现“上海继续使用粮票”,故B项错误;材料中既有使用粮票的计划经济,也有体现市场经济的股票,说明存在多种经营管理体制,故C项正确;D项无法从材料中得出,故D项错误。

7.【答案】B

【解析】之所以把上海浦东比喻为“满弓待发之箭”的“箭头”,是因为上海浦东的开放是中国九十年代深化改革、扩大开放战略的一个标志,会对其他地区的改革开放起到一个巨大的辐射作用,故B项正确;上海浦东的地理位置的优越是其被称为“箭头”原因之一,但不是主要原因,故A项错误;上海开放时间早、经济基础好、是最早开放的通商口岸之一,都是上海能在改革开放中占得先机的原因,但不是浦东被称为“箭头”的原因,因为它们没有强调浦东开放的巨大辐射作用,故C、D项错误。

8.【答案】D

【解析】我国第一个五年计划是在国民经济恢复的基础上进行的,故D是“一五”计划实行的前提而不是影响。

9.【答案】D

【解析】调动农民生产积极性,以增加农民收入是表面现象而非本质,故A项错误;土地归公未满足农民土地要求,故B项错误;农业是关乎社会和谐和经济发展的基础,分析了调整的原因而非调整行为本质,故C项错误;土地政策变化深层次而言是调整生产关系,从而促进生产力发展,故D项正确。

10.【答案】C

【解析】1966年“文革”爆发,国民经济运行失控;1971年粉碎林彪反革命集团后周恩来主持中央日常工作,经两年调整,国民经济有了起色;1975年邓小平主持中央日常工作全面整顿,国民经济有所回升,但由于“四人帮”阻挠,国民经济出现好转的经济形势再次遭到破坏。从曲线走势看,只有C符合题意。

11.【答案】B

【解析】歌词所述的是经济特区的建立,这些地区实行特别的经济政策,以促进经济发展,其他三项都不正确,A、C说的是特别行政区,D与史实不符。

12.【答案】D

【解析】经济特区“特”在:实行特殊的经济政策,实行不同于内地的经济管理体制;特别行政区“特”在:祖国大陆实行社会主义制度,港澳台地区保持原有的资本主义制度。两类特区建立的前提是中央政府的领导,维护国家主权的完整。A、B项不属于两类特区的共同点,C项与题意无关,故D项正确。

13.【答案】A

【解析】注意时间“90年代初”,南方谈话与十四大召开都发生在1992年,符合题意。而B项在21世纪初。D项在2001年,均排除。C项与题干无直接联系。

14.【答案】B

【解析】 解答这一问题时要抓住八字方针提出的背景和内容。“大跃进”和人民公社化运动发起后,国民经济发展出现严重问题,尤其是工农业发展比例严重失调,党中央认识到这一严峻形势后,才提出来要调整发展速度和国民经济各部门发展之间的关系。因此,正确答案应该是B项。

15.【答案】B

【解析】1978年,农村开始推行家庭联产承包责任制,经济体制方面就开始打破计划经济体制,故A项错误;乡镇企业的崛起,增加了农村就地就业的机会,也有助于农业的发展,从而有助于产业结构的调整,故B项正确;推动城乡一体化发展的功效在材料中不能体现,故C项错误;农村改革中,农民致富主渠道仍是农业,故D项错误。

16.【答案】B

【解析】大庆油田的建成是社会主义建设取得重大成就的表现,故选B。

17.【答案】D

【解析】材料主旨是要人们“不可忘记”历史上的“惨痛事实”,不是进一步解放思想,故A项错误;材料没有表达剔除旧体制的意思,故B项错误;“寻找智慧”不符合材料主旨,故C项错误;1980年,随着经济特区的设立,中国对外开放发展起来,因为其特殊的、不同于传统社会主义经济发展模式的做法,有可能引起部分保守人士的担心,故D项正确。

18.【答案】B

【解析】 根据材料“一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾”结合所学知识得出该口号反映了大跃进的“浮夸风”,故B项正确。

19.【答案】B

【解析】 “海南岛和台湾的面积差不多,那里有许多资源,有……好好发展起来,是很了不起的”可见海南具有一定的区位优势,故B项正确。

20.【答案】C

【解析】国民经济比例严重失调是在1958年“大跃进”时期,与题干时间不符合,故A项错误;材料中主要论及是农村体制问题,和农业生产效率关系不大,故B项错误;材料中“小社仍然束缚生产力的发展,不能停留太久,应当逐步合并”的思想说明当时中央主张实行一大二公的公有制模式,故C项正确;挫伤农民的生产积极性是指后来的人民公社,故D项错误。

21.【答案】D

【解析】阅读材料,“都说是上边政策已经放宽了”说明事情发生在十一届三中全会后,仍然在“割资本主义尾巴”说明旧的思想做法依然存在,人们一时还不能适应新变化。根据以上推论,此事应该发生在20世纪70年代末。

22.【答案】表现:1984年,上海成为14个沿海开放城市之一;1985年,以上海为中心的长江三角洲开辟为经济开放区;1990年,浦东的开放开发,成为中国进一步对外开放的重要标志。背景:2001年中国成为世贸组织成员;经济全球化趋势加强,竞争进一步激列。

【解析】结合对外开放的历程回答1984年,国家决定开放天津、上海、广州等14个沿海港口城市:1985年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区;1990年,上海浦东开发成为20世纪90年代初国家经济发展的重大战略步骤。再根据2001年中国成为世贸组织成员与经济全球化趋势加强回答背景。

23.【答案】(1)特点:优先发展重工业。原因:新中国成立初期重工业基础薄弱;新中国成立之初面临着帝国主义的军事威胁和经济封锁,经济和国防不能独立;借鉴苏联优先发展重工业的经验。

(2)开展“大跃进”运动。在工业领域,全面开展了群众性的大炼钢铁运动。影响:浪费了人力和资源,且炼出的钢合格率很低,导致国民经济比例严重失调。

(3)人民公社化运动。影响:严重损害了农民的利益,挫伤了农民的生产积极性,破坏了农村的生产力,给农民的生产生活带来灾难性的后果。

【解析】第(1)问可结合表格数据看出重工业发展迅速,结合所学知识分析原因;第(2)问从“1958年”“《跃!跃!跃!》”得出是“大跃进”时期,再结合史实分析片面发展重工业对国民经济的影响;第(3)问通过材料可知是人民公社化运动。

24.【答案】(1)农村包围城市,武装夺取政权。短期内完成了生产资料所有制的社会主义改造;建立了社会主义制度;“一五”计划超额完成。

(2)“大跃进”运动、人民公社化运动。忽视经济规律;超越国情。

【解析】第一问要结合中国革命道路的探索与新中国成立初期向社会主义过渡的历程分析解答。第二问要结合当时中国经济建设的指导方针及相关运动回答。

/

一、选择题

1.1979年4月,中共中央工作会议提出,国民经济要“以计划经济为主,同时充分重视市场调节辅助作用”。这主要表明( )

A. 市场经济的调节作用已经很明显

B. 城市经济体制改革由此开始起步

C. 中共认识到计划和市场的双重作用

D. 关于市场作用的原有认识被突破

2.打油诗“出工鹭鸶探雪,收工流星赶月,干农活李逵说苦,挣工分武松打虎”,说明了( )

A. 三大改造解放了农村生产力

B. “大跃进”调动了农民的生产积极性

C. 人民公社化运动促进了农民觉悟的提高

D. “一大二公”挫伤了农民的生产积极性

3.1956年,中国共产党第八次全国代表大会在北京召开。大会提出党和人民当前的主要任务是( )

A. 对农业、手工业和资本主义工商业进行改造

B. 集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国

C. 大办工业及在农村建立人民公社

D. 鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

4.有研究人员作了“农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查”,右图显示了农民对农村土地承包责任制的评价结果。它说明( )

A. 安徽是农村经济体制改革的发源地

B. 家庭联产承包责任制非常适合国情

C. 农村经济体制改革遭受严重的挫折

D. 家庭联产承包责任制需要调整完善

5.邓小平说:“农村改革中的好多东西,都是基层创造出来,我们把它拿来加工提高作为全国的指导。”下列农村经济体制改革中的事件按时间先后排列正确的是( )

①四川省广汉县某公社率先“改社建乡、政社分开”

②中共中央肯定“包产到户”不会脱离社会主义轨道

③安徽凤阳小岗村自发实行包产到户

④人民公社体制在全国逐步废除

A. ①④②③ B. ①③②④ C. ②③④① D. ③①②④

6.20世纪80年代,上海继续使用粮票,同时也出现新发行的股票。这一现象反映了( )

A. 社会主义市场经济体制确立

B. 上海引入现代企业管理制度

C. 经营管理体制趋于多样化

D. 非公有制经济起主导作用

7.20世纪90年代有人把中国东部经济发展状态比作“满弓待发之箭”:“弓”比喻1984年国家开放的十四个沿海港口城市,“弦”比喻1996年全线通车的南北交通大动脉京九铁路,“箭头”比喻上海浦东地区。把上海浦东比喻为“箭头”的主要原因是( )

A. 上海浦东位于长江入海口的位置

B. 开放浦东是深化改革、扩大开放战略的体现

C. 上海开放时间早、经济基础好、整体实力强

D. 上海是近代以来中国最早的通商口岸之一

8.下列对于我国第一个五年计划关于“集中力量发展重工业”的方针的认识,不正确的是( )

A. 有利于奠定国家工业化的基础

B. 开始改变工业落后的面貌

C. 有利于提高国家的国防能力

D. 有利于新中国成立初期国民经济的恢复

9.有人把我国建国后农村土地政策归纳为四个步骤:给农民土地——土地收归公有——给农民土地经营权——种地给农民补贴。这种变化反映的本质问题是( )

A. 调动农民生产积极性,以增加农民收入

B. 满足农民土地要求,推动农村经济发展

C. 农业是关乎社会和谐和经济发展的基础

D. 调整农村生产关系,以促进生产力发展

10.下图反映了建国后某一时期工农业生产总值的变化,该时期为()

A. 过渡时期

B. 全面建设社会主义时期

C. “文革”时期

D. 现代化建设新时期

11.“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。”被圈中的地区 ( )

A. 实行资本主义制度

B. 实行特别的经济政策

C. 享有高度的自治权

D. 率先包产到户

12.改革开放后,我国政府根据一些地区的历史和现状设立了特区。特区分为两类:一类是“经济特区”,如深圳、厦门、珠海、汕头等;一类是“特别行政区”,如香港、澳门。这两类特区的共同点是( )

A. 都实行特殊的经济政策和社会制度

B. 都有较大的自治管理权和行政自主权

C. 都实行特殊的民族政策和管理体制

D. 都由中央人民政府统一管辖和行使主权

13.20世纪90年代初,国务院放开了国家管理的737种生产资料和交通运输价格中的648种,同期也放开了国家管理的农产品收购60种价格中的50种。与此直接相关的是 ( )

A. 南方谈话与十四大召开

B. 市场经济体制的初步建立

C. 城乡人民生活水平的提高

D. 重新启动加入世贸组织的谈判

14.1960年中共中央提出对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,目的是( )

A. 纠正“文革”错误

B. 纠正“大跃进”和人民公社化运动的错误

C. 解决社会主义改造的遗留问题

D. 落实“八大”提出的经济建设方针

15.邓小平同志指出:“农村改革中,我们完全没有预料到的最大收获是乡镇企业发展起来了,突然冒出搞多种行业、搞商品经济、搞各种小型企业,异军突起。”乡镇企业崛起( )

A. 打破了计划经济体制

B. 有助于产业结构调整

C. 推动城乡一体化发展

D. 成为农民致富主渠道

16.对下图所反映的历史事件理解正确的是( )

A. 三大改造顺利完成,社会主义制度确立

B. 社会主义建设取得巨大成就

C. 经济建设中“左”倾冒进的“大跃进”运动

D. 改革开放,以经济建设为中心

17.基于当时的经济探索,1982年有人撰文说:“外国侵略通过历次《租界章程》大肆掠夺中国领土和主权的惨痛事实,暴露了中国封建制度及其官僚主义在同国际资本打交道过程中的极端腐朽和无比昏庸。……它则是不可忘记的一页。”其主旨是( )

A. 开放要求进一步解放思想

B. 改革必然要剔除旧的体制

C. 建设可从历史中寻找智慧

D. 借屈辱历史影射特区建设

18.“一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾。”这是某一时期在中国某地流行的口号。该史料作为直接论据,可以说明( )

A. “一五”计划的超前完成

B. “大跃进”的“浮夸风”

C. “文革”的严重错误

D. 改革开放的巨大成就

19.邓小平指出,“海南岛和台湾的面积差不多,那里有许多资源,有富铁矿,有石油天然气,还有橡胶和别的热带、亚热带作物。海南岛好好发展起来,是很了不起的”。由此可见,把海南设为经济特区主要是因为( )

A. 海南最适宜于做经济特区

B. 海南具有一定的区位优势

C. 探索经济体制改革的需要

D. 海南经济在全国比较发达

20.1956年,在《中国农村的社会主义高潮》一书中毛泽东写道:“小社人少地少资金少,不能进行大规模的经营,不能使用机器。这种小社仍然束缚生产力的发展,不能停留太久,应当逐步合并。”在这种思想指导下建立起来的大社体制对中国社会产生的影响是( )

A. 国民经济比例严重失调

B. 农业生产效率大大提高

C. 公有制在农村建立起来

D. 挫伤农民的生产积极性

21.电视剧《当家的女人》中有这样一个情节:村长带人搜查各家各户私养的羊、兔,“割资本主义尾巴”,女主人公菊香说:“都说是上边政策已经放宽了,你们怎么还这样做呢?”该情节反映的历史时期大致处于( )

A. 20世纪50年代初

B. 农业合作化时期

C. “文化大革命”初期

D. 20世纪70年代末

二、 综合题

22.阅读材料,回答问题:

材料 “近年来,全球贸易开始了新一轮竞争,面对这一系列变化,我们不主动对接,就面临再次入世的可能。”上海自由贸易区的试验……这是顺应全球经济治理新秩序,主动对接国际规则的战略举措。先行先试国际经贸新规则新标准,推进中国的新一轮开放,提升中国经济转型速度和质量,这成为上海自贸区试验的重要使命。

——《人民日报》:上海自贸区撬动新一轮改革开放

改革开放30年来上海是如何逐步走向开放的?依据材料并结合所学分析中国政府成立上海自贸区以撬动新一轮改革开放的时代背景。

23.阅读下列材料:

材料一

材料二 下图是著名漫画家张乐平于1958年画的《跃!跃!跃!》

材料三 1958年底,全国七十四万个农业合作社合并为二万六千个人民公社,全国农户的99%以上参加了公社。……在全社范围内统一核算,统一分配……政府和公社还经常无偿地调用生产队的土地、物资和劳动力,甚至调用社员的房屋、家具。——胡绳《中国共产党的七十年》

请回答:

(1)根据材料一与当时的历史背景,指出中国社会主义工业化启动时的特点并分析其原因。

(2)材料二中的漫画反映了什么历史事件?这一事件在工业领域出现了什么运动?产生了什么影响?

(3)材料三反映了什么历史事件?该事件对我国经济建设产生了什么影响?

24.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,

后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

(1)在向“先生”学习的过程中,中国共产党探索出了一条怎样的中国式革命道路?1958年前,新中国取得了哪些建设成就?

(2)为了“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】从“以计划经济为主,同时充分重视市场调节辅助作用”的信息可以看出,当时的中共中央在强调计划经济主导地位同时,意识到了市场对经济调节的作用,即计划为主,市场为辅,故A、C项错误,D项正确,;城市经济体制改革起步于1984年,故B项错误。

2.【答案】D

【解析】材料反映的是农民生产积极性不高的现象,不是解放了农村生产力,故A项错误;“大跃进”时期高举浮夸风,“左”倾错误迅速发展,谈不上调动农民的生产积极性,故B项错误;人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性,而不是促进农民觉悟的提高,故C项错误;人民公社化“一大二公”,集中劳动、集中经营,按工分平均分配,这种体制导致的弊端是:干活“大呼隆”,分配“大锅饭”,材料民谚形象地描绘了这种弊端,故D项正确。

3.【答案】B

【解析】 1956年中共提出党和人民当前的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国,故B项正确。A、C、D三项不是中共八大的内容,排除。

4.【答案】D

【解析】图示表明58%的人认为新时期的农村家庭联产承包责任制总体来看是好的,但也存在很多问题,其说明家庭联产承包责任制需要不断调整完善。

5.【答案】D

【解析】家庭联产承包责任制中的“包产到户”是从安徽凤阳小岗村率先开始,接着四川省广汉县某公社率先“改社建乡、政社分开”的行动,然后由中央推行,在农村经济改革基础上进行政体改革,最后废除人民公社,依此顺序,选择D项符合题意。

6.【答案】C

【解析】确定建立社会主义市场经济体制是1992年,与题干时间不符,故A项错误;B项能体现题中“出现新发行的股票”,但不能体现“上海继续使用粮票”,故B项错误;材料中既有使用粮票的计划经济,也有体现市场经济的股票,说明存在多种经营管理体制,故C项正确;D项无法从材料中得出,故D项错误。

7.【答案】B

【解析】之所以把上海浦东比喻为“满弓待发之箭”的“箭头”,是因为上海浦东的开放是中国九十年代深化改革、扩大开放战略的一个标志,会对其他地区的改革开放起到一个巨大的辐射作用,故B项正确;上海浦东的地理位置的优越是其被称为“箭头”原因之一,但不是主要原因,故A项错误;上海开放时间早、经济基础好、是最早开放的通商口岸之一,都是上海能在改革开放中占得先机的原因,但不是浦东被称为“箭头”的原因,因为它们没有强调浦东开放的巨大辐射作用,故C、D项错误。

8.【答案】D

【解析】我国第一个五年计划是在国民经济恢复的基础上进行的,故D是“一五”计划实行的前提而不是影响。

9.【答案】D

【解析】调动农民生产积极性,以增加农民收入是表面现象而非本质,故A项错误;土地归公未满足农民土地要求,故B项错误;农业是关乎社会和谐和经济发展的基础,分析了调整的原因而非调整行为本质,故C项错误;土地政策变化深层次而言是调整生产关系,从而促进生产力发展,故D项正确。

10.【答案】C

【解析】1966年“文革”爆发,国民经济运行失控;1971年粉碎林彪反革命集团后周恩来主持中央日常工作,经两年调整,国民经济有了起色;1975年邓小平主持中央日常工作全面整顿,国民经济有所回升,但由于“四人帮”阻挠,国民经济出现好转的经济形势再次遭到破坏。从曲线走势看,只有C符合题意。

11.【答案】B

【解析】歌词所述的是经济特区的建立,这些地区实行特别的经济政策,以促进经济发展,其他三项都不正确,A、C说的是特别行政区,D与史实不符。

12.【答案】D

【解析】经济特区“特”在:实行特殊的经济政策,实行不同于内地的经济管理体制;特别行政区“特”在:祖国大陆实行社会主义制度,港澳台地区保持原有的资本主义制度。两类特区建立的前提是中央政府的领导,维护国家主权的完整。A、B项不属于两类特区的共同点,C项与题意无关,故D项正确。

13.【答案】A

【解析】注意时间“90年代初”,南方谈话与十四大召开都发生在1992年,符合题意。而B项在21世纪初。D项在2001年,均排除。C项与题干无直接联系。

14.【答案】B

【解析】 解答这一问题时要抓住八字方针提出的背景和内容。“大跃进”和人民公社化运动发起后,国民经济发展出现严重问题,尤其是工农业发展比例严重失调,党中央认识到这一严峻形势后,才提出来要调整发展速度和国民经济各部门发展之间的关系。因此,正确答案应该是B项。

15.【答案】B

【解析】1978年,农村开始推行家庭联产承包责任制,经济体制方面就开始打破计划经济体制,故A项错误;乡镇企业的崛起,增加了农村就地就业的机会,也有助于农业的发展,从而有助于产业结构的调整,故B项正确;推动城乡一体化发展的功效在材料中不能体现,故C项错误;农村改革中,农民致富主渠道仍是农业,故D项错误。

16.【答案】B

【解析】大庆油田的建成是社会主义建设取得重大成就的表现,故选B。

17.【答案】D

【解析】材料主旨是要人们“不可忘记”历史上的“惨痛事实”,不是进一步解放思想,故A项错误;材料没有表达剔除旧体制的意思,故B项错误;“寻找智慧”不符合材料主旨,故C项错误;1980年,随着经济特区的设立,中国对外开放发展起来,因为其特殊的、不同于传统社会主义经济发展模式的做法,有可能引起部分保守人士的担心,故D项正确。

18.【答案】B

【解析】 根据材料“一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾”结合所学知识得出该口号反映了大跃进的“浮夸风”,故B项正确。

19.【答案】B

【解析】 “海南岛和台湾的面积差不多,那里有许多资源,有……好好发展起来,是很了不起的”可见海南具有一定的区位优势,故B项正确。

20.【答案】C

【解析】国民经济比例严重失调是在1958年“大跃进”时期,与题干时间不符合,故A项错误;材料中主要论及是农村体制问题,和农业生产效率关系不大,故B项错误;材料中“小社仍然束缚生产力的发展,不能停留太久,应当逐步合并”的思想说明当时中央主张实行一大二公的公有制模式,故C项正确;挫伤农民的生产积极性是指后来的人民公社,故D项错误。

21.【答案】D

【解析】阅读材料,“都说是上边政策已经放宽了”说明事情发生在十一届三中全会后,仍然在“割资本主义尾巴”说明旧的思想做法依然存在,人们一时还不能适应新变化。根据以上推论,此事应该发生在20世纪70年代末。

22.【答案】表现:1984年,上海成为14个沿海开放城市之一;1985年,以上海为中心的长江三角洲开辟为经济开放区;1990年,浦东的开放开发,成为中国进一步对外开放的重要标志。背景:2001年中国成为世贸组织成员;经济全球化趋势加强,竞争进一步激列。

【解析】结合对外开放的历程回答1984年,国家决定开放天津、上海、广州等14个沿海港口城市:1985年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区;1990年,上海浦东开发成为20世纪90年代初国家经济发展的重大战略步骤。再根据2001年中国成为世贸组织成员与经济全球化趋势加强回答背景。

23.【答案】(1)特点:优先发展重工业。原因:新中国成立初期重工业基础薄弱;新中国成立之初面临着帝国主义的军事威胁和经济封锁,经济和国防不能独立;借鉴苏联优先发展重工业的经验。

(2)开展“大跃进”运动。在工业领域,全面开展了群众性的大炼钢铁运动。影响:浪费了人力和资源,且炼出的钢合格率很低,导致国民经济比例严重失调。

(3)人民公社化运动。影响:严重损害了农民的利益,挫伤了农民的生产积极性,破坏了农村的生产力,给农民的生产生活带来灾难性的后果。

【解析】第(1)问可结合表格数据看出重工业发展迅速,结合所学知识分析原因;第(2)问从“1958年”“《跃!跃!跃!》”得出是“大跃进”时期,再结合史实分析片面发展重工业对国民经济的影响;第(3)问通过材料可知是人民公社化运动。

24.【答案】(1)农村包围城市,武装夺取政权。短期内完成了生产资料所有制的社会主义改造;建立了社会主义制度;“一五”计划超额完成。

(2)“大跃进”运动、人民公社化运动。忽视经济规律;超越国情。

【解析】第一问要结合中国革命道路的探索与新中国成立初期向社会主义过渡的历程分析解答。第二问要结合当时中国经济建设的指导方针及相关运动回答。

/

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势