人教部编版八年级下册第1课《社戏》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册第1课《社戏》课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 30.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

社 戏

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,原字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

鲁迅的童年呢?

我们的童年

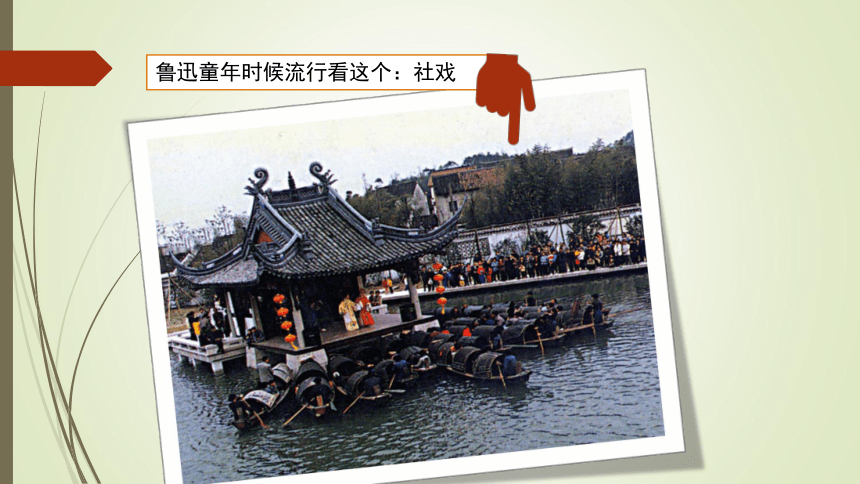

鲁迅童年时候流行看这个:社戏

游山西村

作者:陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

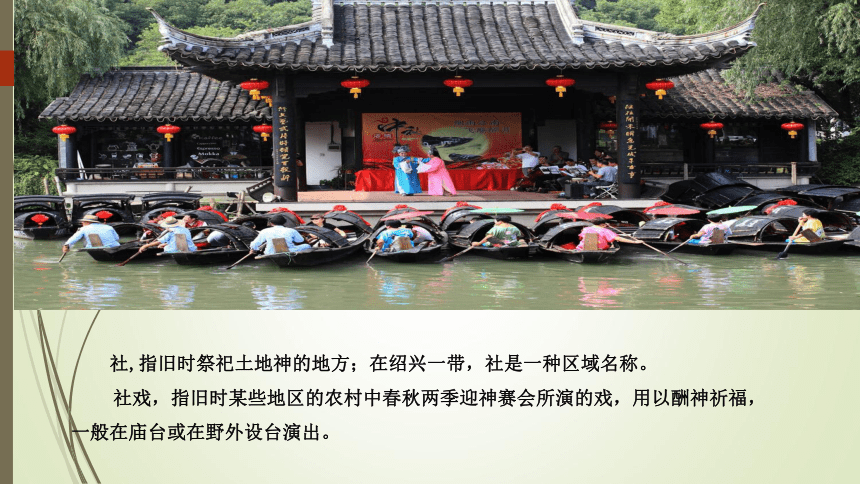

这是一种很古老的民俗

社,指旧时祭祀土地神的地方;在绍兴一带,社是一种区域名称。

社戏,指旧时某些地区的农村中春秋两季迎神赛会所演的戏,用以酬神祈福,一般在庙台或在野外设台演出。

社戏

看 书!!

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写展示人物的思想感情和性格特征,从而广泛地反映社会生活的一种文学体裁。塑造人物形象是小说反映社会生活的重要手段。

小说中的人物:

大多是作者虚构的,但这种虚构又往往借助一个或多个现实生活中的人物原型,是作者把现实生活中不同原型的某些特征加以糅合熔铸而成的。因此,小说所刻画的人物被称为“典型人物”

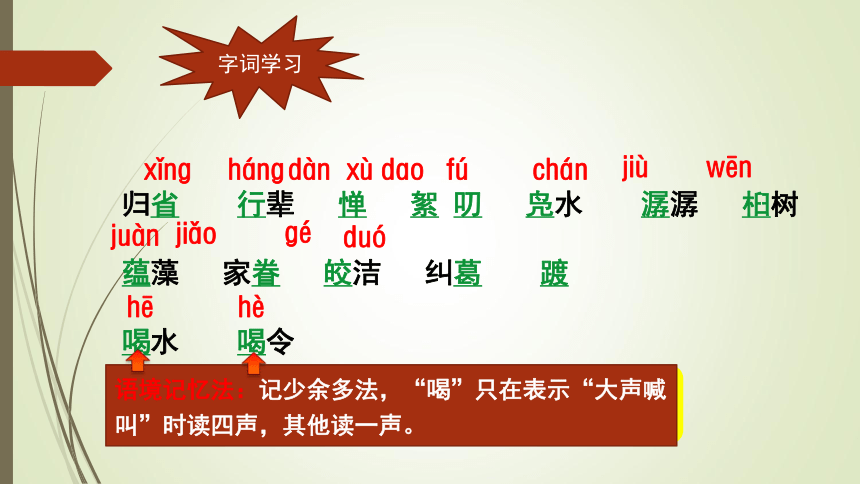

归省 行辈 惮 絮 叨 凫水 潺潺 桕树 蕴藻 家眷 皎洁 纠葛 踱

喝水 喝令

xǐng

háng

dàn

xù dɑo

fú

语境记忆法:记少余多法,“喝”只在表示“大声喊叫”时读四声,其他读一声。

chán

jiù

wēn

jiǎo

juàn

gé

duó

hē

hè

字词学习

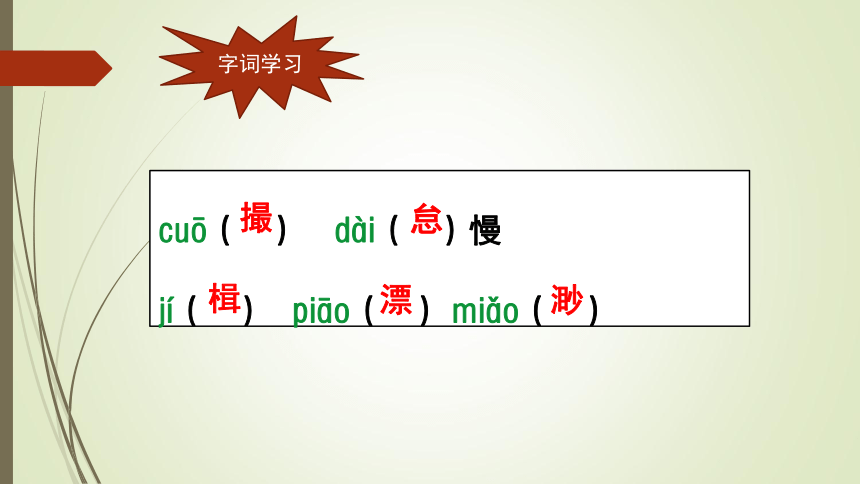

cuō( ) dài( )慢

jí( ) piāo( ) miǎo( )

撮

怠

楫

漂

渺

字词学习

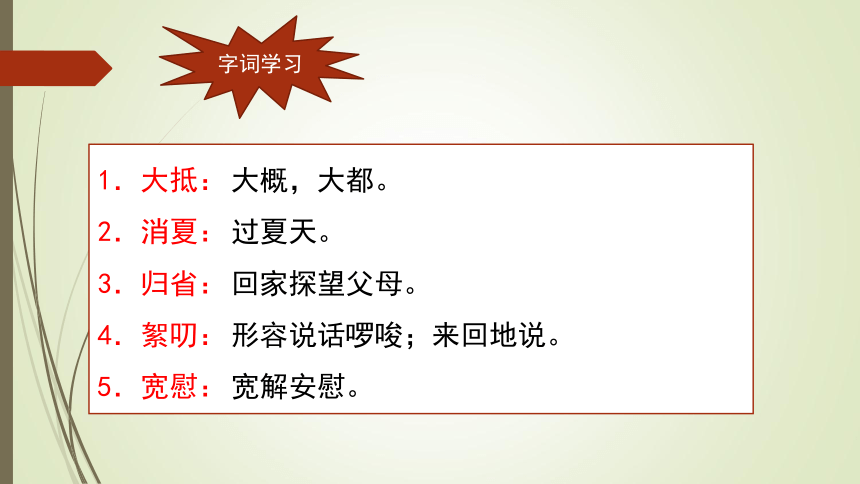

1.大抵:

2.消夏:

3.归省:

4.絮叨:

5.宽慰:

大概,大都。

过夏天。

回家探望父母。

形容说话啰唆;来回地说。

宽解安慰。

字词学习

6.怠慢:

7.撺掇:

客套话,表示招待不周。

从旁鼓动人(做某事),怂恿。cuān duo

撺掇、怂恿辨析

两词都有“鼓动人做某事”的意思。“撺掇”常用于口语,为中性词,有时含褒义,如:他一再撺掇我学围棋。“怂恿”一般用于书面语,主要含贬义,如:张强受不良少年的怂恿,走上了犯罪的道路。

字词学习

8.凫水:

9.潺潺:

10.悠扬:

11.自失:

12.弥散:

游水。

拟声词,形容溪水、泉水等流动的声音。

形容声音时高时低而和谐。

文中的意思是,完全为笛声所陶醉,仿佛自身都不存在了。

扩散,布满。

字词学习

13.屹立:

14.踊跃:

15.纠葛:

16.棹:

像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来比喻坚定不可动摇。

犹跳跃;欢欣鼓舞貌;形容情绪高涨、热烈,争先恐后。

葛蔓纠结,难于分解,比喻纠缠不清的事情。

划船。

字词学习

研读课文

划分文章段落层次

写“我”随母归省后,在平桥村的生活。

详写赵庄看社戏的全过程。

写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

第一部分(1—3):

写“我”随母归省后,在平桥村的生活。

为什么说平桥村“在我是乐土”?

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

体味情节,划分第二部分层次。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

转机 双喜

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

分析 双喜人物形象

双喜在全文中是作者着力刻画的人物。

他淳朴 善良 聪明 善解人意 有组织才能

和号召力 有领袖气质。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

夏夜行船10--13

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

“拔”“点”“磕”“架”等词语,通过动作描写,表现了小伙伴们驾船的技术娴熟、利落,写出了他们的麻利能干,照应了上文的“弄潮的好手”。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

一个“飞”字,既写出了行船速度之快,又表现了孩子们急切又欢快的心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

夏夜行船10--13

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

表达方式:描写

从视觉、嗅觉、触觉角度写两岸的景色和月色,给人以美的享受,衬托出去看社戏的愉快心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

运用比喻的修辞手法,把“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”用“踊跃”“跑”来写“连山”化动为静,细致生动地写出了航船速度之快;但我以为船慢,表现了“我”急于看到社戏的心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

这些词都表示猜测,表现出“我”看社戏的急迫心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

船头看戏14--21

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

船头看戏14--21

在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?为什么

不好看。

①想看铁头老生翻跟头,但那老生却没翻。

②想看到“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来。

③ 最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”,并不停地唱着。从正面写戏不好看。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

运用了比喻的修辞手法,将“航船”比作“大白鱼”,生动形象地写出了船行速度快。老渔父的“喝彩”属于侧面描写,从侧面表现了孩子们驾船本领高超。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

阿发

语言、动作描写

淳朴

无私

憨厚

第三部分(31—40):

写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

六一公公

语言、动作、神态描写

善良

朴实

宽厚

爱惜劳动果实

第三部分(31—40):

写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

《社戏》按题目所示似乎应该写戏,但文中大量的篇幅写了戏外的天地,是不是离题了呢?

《社戏》的题目放在戏上,按理说该写戏,但文章真正写看戏的内容并不多。用大量篇幅写了我对平桥村的热爱(以为是“乐土”)和因看不成戏的焦急心情,写了赴赵庄看戏途中的所见所闻所感以及归途中“偷”豆、剥豆、烧豆、吃豆和事后谈豆等事。这样花笔墨写,非但没有离题,而是紧扣主题的。 因为《社戏》并不是专门为了写看戏的,而是通过写看戏反映“我”与农民孩子的美好友情,歌颂农民孩子高尚淳朴的优秀品质和聪明的才干。

作者以饱含深情的笔触,写了“我”十一二岁时在平桥村的一段生活经历。通过写“我”和少年伙伴们夏夜行船、船头看戏、月下归航等情节的描写,刻画了一群农家少年的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展现了一幅农村自由天地中充满诗情画意的美好生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对美好生活的向往。

作者采用写意笔法,从色彩、气味、声响等方面,描绘了月夜行船、船头看戏、月下归航等几个画面,情景交融,充满水乡特色。作者还运用比喻、拟人等修辞手法,增强了景物的描写效果。

作者写了一群淳朴可爱的农村少年,最突出的是双喜。他聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,考虑周到,办事果断,充满自信,又有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。作者还描写了一个淳朴厚道的乡民——六一公公。

“看戏”这一部分写得最详细,如看社戏之前遇到的波折和转机,看社戏后深夜归航的情景等,详写这些内容,是为了着重表现农村劳动人民的诚恳、无私、善良等特点。

社 戏

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,原字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

鲁迅的童年呢?

我们的童年

鲁迅童年时候流行看这个:社戏

游山西村

作者:陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

这是一种很古老的民俗

社,指旧时祭祀土地神的地方;在绍兴一带,社是一种区域名称。

社戏,指旧时某些地区的农村中春秋两季迎神赛会所演的戏,用以酬神祈福,一般在庙台或在野外设台演出。

社戏

看 书!!

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写展示人物的思想感情和性格特征,从而广泛地反映社会生活的一种文学体裁。塑造人物形象是小说反映社会生活的重要手段。

小说中的人物:

大多是作者虚构的,但这种虚构又往往借助一个或多个现实生活中的人物原型,是作者把现实生活中不同原型的某些特征加以糅合熔铸而成的。因此,小说所刻画的人物被称为“典型人物”

归省 行辈 惮 絮 叨 凫水 潺潺 桕树 蕴藻 家眷 皎洁 纠葛 踱

喝水 喝令

xǐng

háng

dàn

xù dɑo

fú

语境记忆法:记少余多法,“喝”只在表示“大声喊叫”时读四声,其他读一声。

chán

jiù

wēn

jiǎo

juàn

gé

duó

hē

hè

字词学习

cuō( ) dài( )慢

jí( ) piāo( ) miǎo( )

撮

怠

楫

漂

渺

字词学习

1.大抵:

2.消夏:

3.归省:

4.絮叨:

5.宽慰:

大概,大都。

过夏天。

回家探望父母。

形容说话啰唆;来回地说。

宽解安慰。

字词学习

6.怠慢:

7.撺掇:

客套话,表示招待不周。

从旁鼓动人(做某事),怂恿。cuān duo

撺掇、怂恿辨析

两词都有“鼓动人做某事”的意思。“撺掇”常用于口语,为中性词,有时含褒义,如:他一再撺掇我学围棋。“怂恿”一般用于书面语,主要含贬义,如:张强受不良少年的怂恿,走上了犯罪的道路。

字词学习

8.凫水:

9.潺潺:

10.悠扬:

11.自失:

12.弥散:

游水。

拟声词,形容溪水、泉水等流动的声音。

形容声音时高时低而和谐。

文中的意思是,完全为笛声所陶醉,仿佛自身都不存在了。

扩散,布满。

字词学习

13.屹立:

14.踊跃:

15.纠葛:

16.棹:

像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来比喻坚定不可动摇。

犹跳跃;欢欣鼓舞貌;形容情绪高涨、热烈,争先恐后。

葛蔓纠结,难于分解,比喻纠缠不清的事情。

划船。

字词学习

研读课文

划分文章段落层次

写“我”随母归省后,在平桥村的生活。

详写赵庄看社戏的全过程。

写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

第一部分(1—3):

写“我”随母归省后,在平桥村的生活。

为什么说平桥村“在我是乐土”?

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

体味情节,划分第二部分层次。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

转机 双喜

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

分析 双喜人物形象

双喜在全文中是作者着力刻画的人物。

他淳朴 善良 聪明 善解人意 有组织才能

和号召力 有领袖气质。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

夏夜行船10--13

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

“拔”“点”“磕”“架”等词语,通过动作描写,表现了小伙伴们驾船的技术娴熟、利落,写出了他们的麻利能干,照应了上文的“弄潮的好手”。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

一个“飞”字,既写出了行船速度之快,又表现了孩子们急切又欢快的心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

夏夜行船10--13

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

表达方式:描写

从视觉、嗅觉、触觉角度写两岸的景色和月色,给人以美的享受,衬托出去看社戏的愉快心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

运用比喻的修辞手法,把“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”用“踊跃”“跑”来写“连山”化动为静,细致生动地写出了航船速度之快;但我以为船慢,表现了“我”急于看到社戏的心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

这些词都表示猜测,表现出“我”看社戏的急迫心情。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

船头看戏14--21

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

船头看戏14--21

在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?为什么

不好看。

①想看铁头老生翻跟头,但那老生却没翻。

②想看到“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来。

③ 最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”,并不停地唱着。从正面写戏不好看。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

运用了比喻的修辞手法,将“航船”比作“大白鱼”,生动形象地写出了船行速度快。老渔父的“喝彩”属于侧面描写,从侧面表现了孩子们驾船本领高超。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

第二部分(4—30):

详写赵庄看社戏的全过程。

归航偷豆22-30

阿发

语言、动作描写

淳朴

无私

憨厚

第三部分(31—40):

写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

六一公公

语言、动作、神态描写

善良

朴实

宽厚

爱惜劳动果实

第三部分(31—40):

写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

《社戏》按题目所示似乎应该写戏,但文中大量的篇幅写了戏外的天地,是不是离题了呢?

《社戏》的题目放在戏上,按理说该写戏,但文章真正写看戏的内容并不多。用大量篇幅写了我对平桥村的热爱(以为是“乐土”)和因看不成戏的焦急心情,写了赴赵庄看戏途中的所见所闻所感以及归途中“偷”豆、剥豆、烧豆、吃豆和事后谈豆等事。这样花笔墨写,非但没有离题,而是紧扣主题的。 因为《社戏》并不是专门为了写看戏的,而是通过写看戏反映“我”与农民孩子的美好友情,歌颂农民孩子高尚淳朴的优秀品质和聪明的才干。

作者以饱含深情的笔触,写了“我”十一二岁时在平桥村的一段生活经历。通过写“我”和少年伙伴们夏夜行船、船头看戏、月下归航等情节的描写,刻画了一群农家少年的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展现了一幅农村自由天地中充满诗情画意的美好生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对美好生活的向往。

作者采用写意笔法,从色彩、气味、声响等方面,描绘了月夜行船、船头看戏、月下归航等几个画面,情景交融,充满水乡特色。作者还运用比喻、拟人等修辞手法,增强了景物的描写效果。

作者写了一群淳朴可爱的农村少年,最突出的是双喜。他聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,考虑周到,办事果断,充满自信,又有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。作者还描写了一个淳朴厚道的乡民——六一公公。

“看戏”这一部分写得最详细,如看社戏之前遇到的波折和转机,看社戏后深夜归航的情景等,详写这些内容,是为了着重表现农村劳动人民的诚恳、无私、善良等特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读