人教版物理八年级下册 第十章 第一节 浮力实验教学说课稿

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级下册 第十章 第一节 浮力实验教学说课稿 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-02-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

浮力 实验教学说课稿

一、使用教材

人教版初中《物理八年级下册》第10章第一节。

二、实验器材

自制教具:不锈钢架子。

钩码、杠杆、篮球、橡胶塞、气球、水槽、玻璃杯、圆柱体、兵乓球、矿泉水瓶、烧杯、铜块、铁块、细线、弹簧测力计、不锈钢架子等。

三、实验创新要求/改进要点

1.探究浮力方向时教科书只说浸在液体中物体向上的力,这个力叫做浮力,但没说具体是怎样的向上。学生观察倾斜瓶子里兵乓球拉细线,细线在竖直方向被拉直。引导学生利用二力平衡的知识分析实验中浮力产生的效果,得出浮力方向是竖直向上的。

2.探究浮力方向时让学生观察塑料瓶上下的薄膜凹进的程度不同,得出上下表面的压力不同,从而得出浮力产生的原因。

3.在深入探究浮力产生原因时,做了兵乓球放在瓶口朝下的瓶子里,往瓶子里注水,兵乓球并未浮起来。以往做这个实验的时候,捂住下端瓶口,兵乓球不多久就浮起来了。学生总是无法看清楚到兵乓球下端瓶口的水有没有装满,无法排除是因为空气柱使得兵乓球浮起来,所以很难得出乒乓球是因为上下表面的压力差而上浮。

实验改进:利用连通器原理,在底部瓶口外部加一个瓶子,只有当外部瓶子液体深度跟里面瓶子瓶口深度相同时,乒乓球才会上浮,这时瓶口全部注满水,从而得出乒乓球是因为上下表面的压力差而上浮。

4.自制实验用品来源于生活,实验装置简约化。以往做浮力大小影响因素有四组对比实验,实验步骤多而繁琐。通过利用不锈钢架子,不将4组实验全部放在一个平台当中,学生操作简单,一个人也可以迅速做好,且实验数据可以通过观察直接得出。

四、实验原理/实验设计思路

学习过程要由浅入深,循序渐进,符合学生的认知特点。探究实验采用“猜想-设计实验方案-实施实验方案-得出数据-得出结论”这五个环节引导学生进行探究。问题设置充分考虑学生的心理特点和认知特点,使学生积极主动的参与到学习活动中来,培养学生乐于探索的精神,交流合作的能力。

5、实验教学目标

1.知识与技能

(1)知道浮力和浮力的方向。

(2)理解浮力产生的原因。

(3)初步探究浮力的大小与哪些因素有关。

2.过程与方法

(1)在探究浮力产生原因的过程中,培养学生的分析、归纳和推理能力。

(2)在定性探究浮力的大小与哪些因素有关的过程中,使学生了解控制变量法。

3.情感、态度、价值观

(1)自主分组设计实验,培养学生的交流能力和团队协作能力。

(2)培养学生乐于探索生活中物理知识的兴趣;在实验过程中大胆猜想,勇于创新精神。

六、实验教学内容

1.了解浮力定义

2.浮力方向和会用称重法测量浮力

3.知道浮力产生的原因

4.通过探究实验,理解浮力大小的影响因素

七、实验教学过程

(一)新课引入

【趣味活动】

让学生观察图1 、图2,并思考左右两类图有何区别?当绑气球绳子解开后,篮球里的气体跑到气球里,之后让学生观察,气球发生了怎样的变化?这时学生很容易看到,气球体积变大,这个时候他们会发现杠杆向右边倾斜。那引导学生思考:杠杆为什么向右倾斜?由此引入我们今天的新课《浮力》。让学生通过对比分析,纠正学生对浮力的错误感性认识,得出浸在液体或气体中的物体都受到浮力。浮力是什么呢?为了揭开浮力的神秘面纱,我们今天开始学习浮力。

图1 杠杆平衡 图2 杠杆右倾

(二)新课讲授

针对浮力这种常见现象,引导学生思考其中蕴含着哪些有关浮力知识?让学生展开想象,分组交流、讨论,各抒己见。鼓励学生提出一系列问题:a.什么是浮力?它有方向吗?b思考:什么是浮力,有无方向,方向向哪?

探究一:浮力的方向如何?

【感受浮力】

a.鼓励学生利用器材(兵乓球、实心铜块、实心铝块、烧杯、细绳、塑料瓶和随身物品)设计实验感受浮力的存在,并进行展示。

【演示实验】

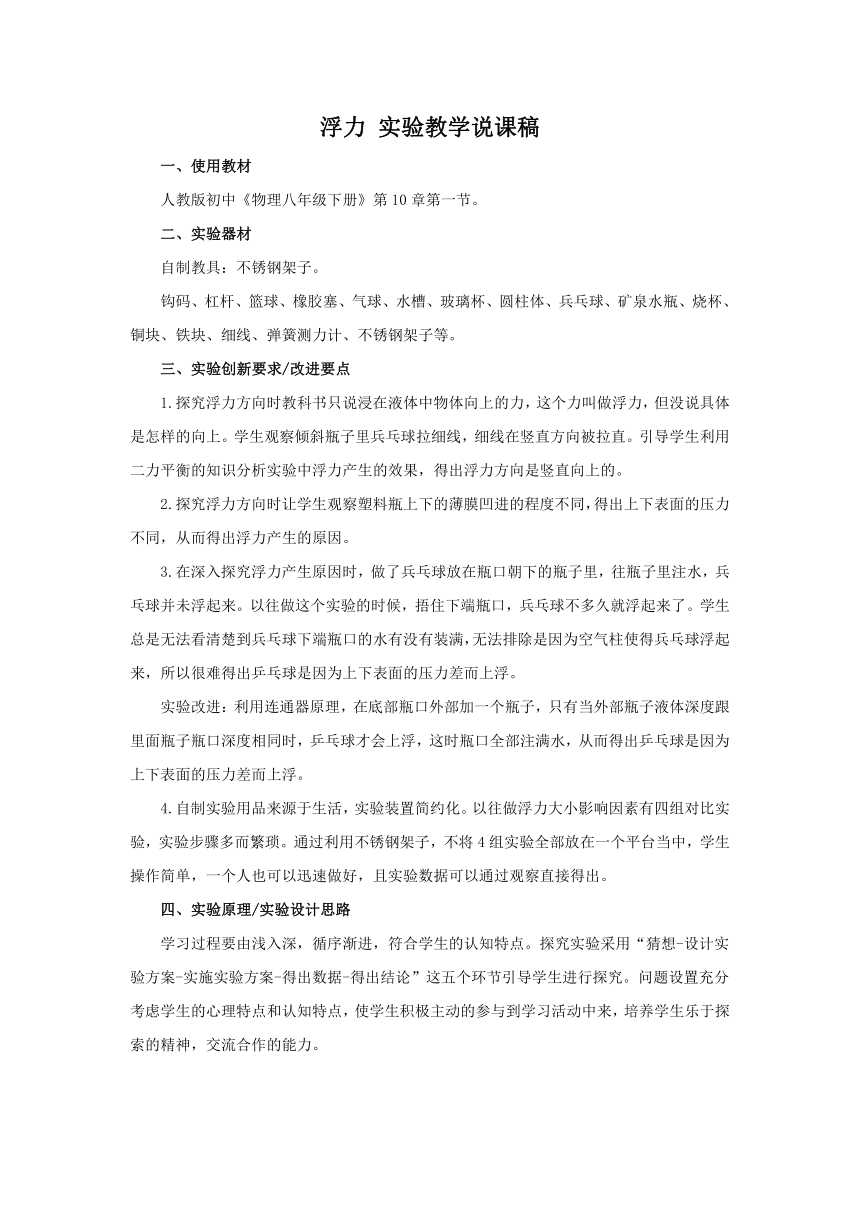

b.教师演示,如图3将细线两端分别固定在兵乓球和重物,然后如图4所示将塑料瓶底面一端垫高,使其倾斜。分析两种情况下兵乓球的受力情况。

图3 竖直放置 图4 瓶子倾斜

实验改进要点:教科书只说浸在液体中物体向上的力,这个力叫做浮力,但没说具体是怎样的向上。学生观察细线,细线仍然在竖直方向被拉直。引导学生利用二力平衡的知识分析实验中浮力产生的效果,得出浮力方向是竖直向上的。

探究二:下沉的物体是否也受到浮力?

【称重法测浮力】

学生此时的想法不一,有认为受到浮力的,也有不少学生会认为在水中下沉的物体不受水的浮力。

a.教师引导:用细线拴住石块,挂在弹簧测力计下,让学生观察示数。用手给石块一个向上的力,观察示数有何变化?

b.学生设计实验:用铝块代替石块探究在水中下沉的物体是否受到浮力?并记录实验数据。引导学生思考:把铝块浸在水中,观察测力计的示数有没有变化?是变大了还是变小了。这说明了什么?弹簧测力计示数的减小量实际表示了什么?

学生此时明白:石块浸没在水中,测力计示数变小是因为受到水给的浮力。师生共同总结:浸在液体里的物体受到向上的力叫浮力。

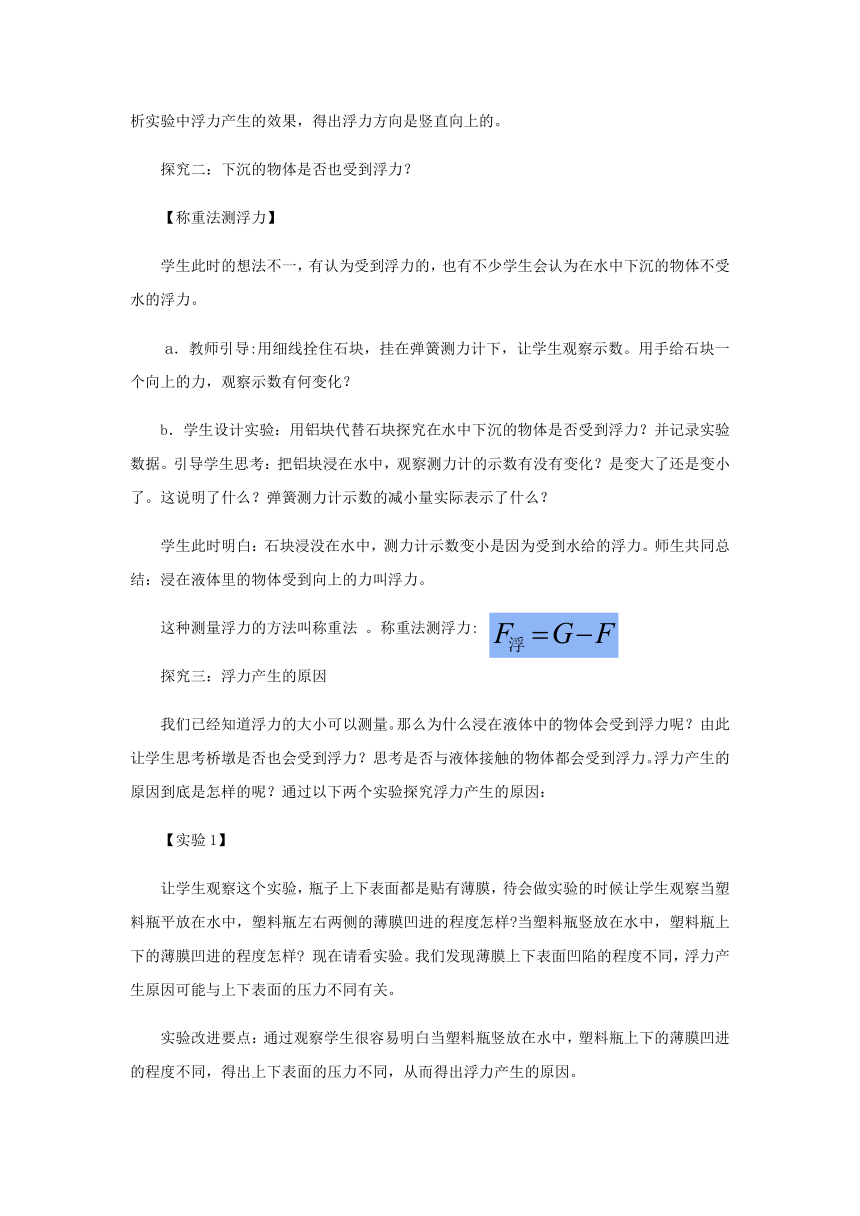

这种测量浮力的方法叫称重法 。称重法测浮力:

探究三:浮力产生的原因

我们已经知道浮力的大小可以测量。那么为什么浸在液体中的物体会受到浮力呢?由此让学生思考桥墩是否也会受到浮力?思考是否与液体接触的物体都会受到浮力。浮力产生的原因到底是怎样的呢?通过以下两个实验探究浮力产生的原因:

【实验1】

让学生观察这个实验,瓶子上下表面都是贴有薄膜,待会做实验的时候让学生观察当塑料瓶平放在水中,塑料瓶左右两侧的薄膜凹进的程度怎样?当塑料瓶竖放在水中,塑料瓶上下的薄膜凹进的程度怎样? 现在请看实验。我们发现薄膜上下表面凹陷的程度不同,浮力产生原因可能与上下表面的压力不同有关。

实验改进要点:通过观察学生很容易明白当塑料瓶竖放在水中,塑料瓶上下的薄膜凹进的程度不同,得出上下表面的压力不同,从而得出浮力产生的原因。

【实验2】

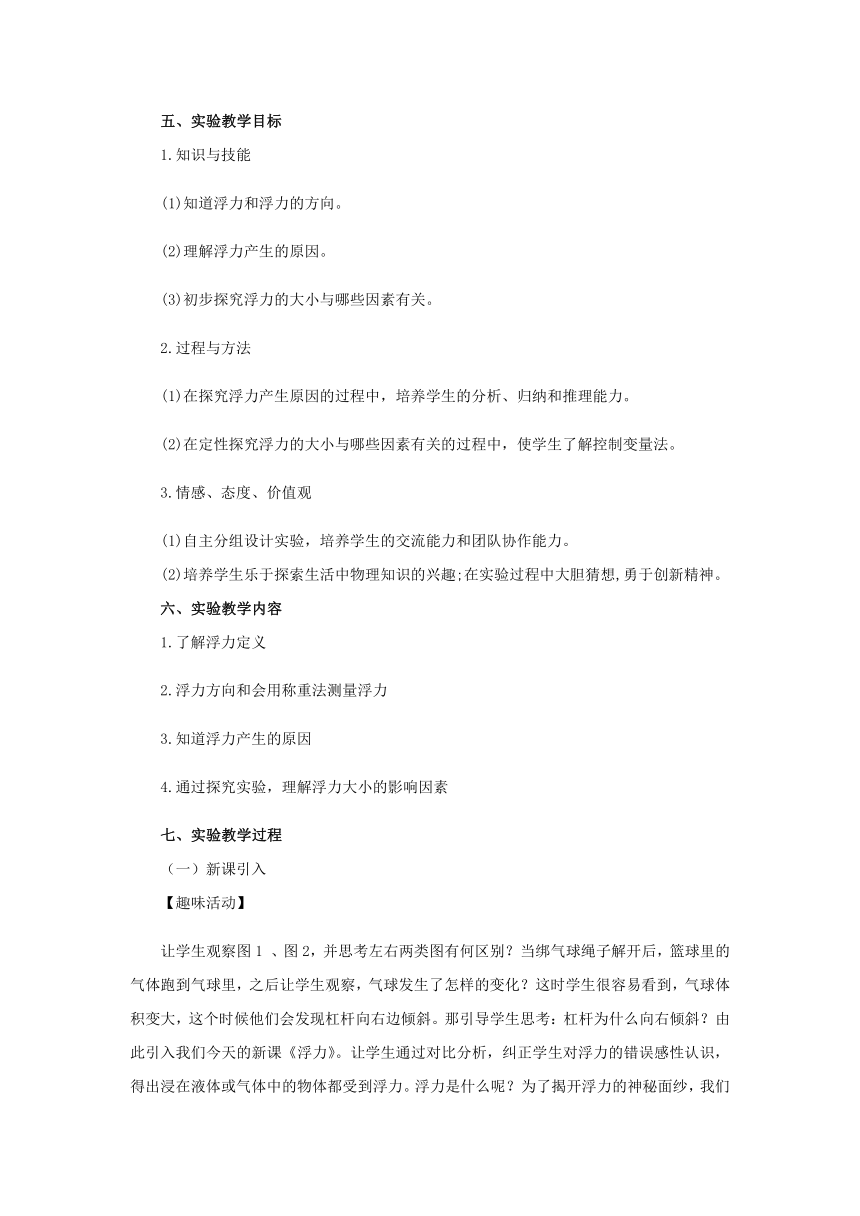

为了深入探究,进行第2个实验。让学生进行图5所示实验实验,但是以往做这个实验的时候,往瓶子里注水,兵乓球不多久就浮起来了。学生总是无法看清楚到兵乓球下端瓶口的水有没有装满,无法排除是因为空气柱使得兵乓球浮起来,所以很难得出乒乓球是因为上下表面的压力差而上浮。

图5 上浮迅速 图6 水漫过瓶口上浮

实验改进要点:如图6 ,利用连通器原理,只有当外部液体深度跟瓶口深度相同时,乒乓球才会上浮,这时瓶口全部注满水,从而得出乒乓球是因为上下表面的压力差而上浮。

探究四:浮力的大小与什么因素有关?

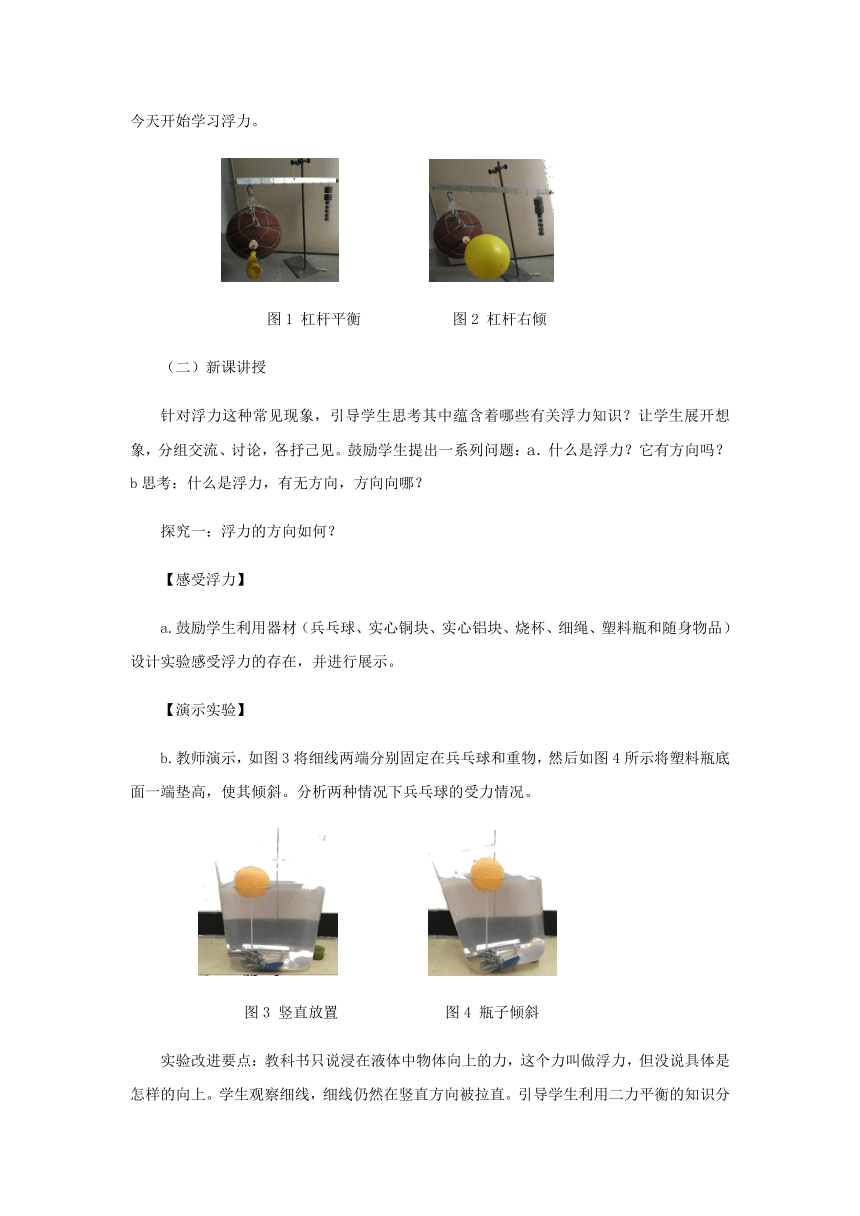

(1)游戏:如图7进行一个造船比赛,用大小相同的橡皮泥做船,用砂石作货物,看一看,谁做的船载的货物多?并思考:浮力的大小可能跟什么因素有关?学生每组一块大小相同的橡皮泥设计造船。并观察交流船只的差异,讨论,大胆猜测,交流讨论:浮力的大小可能跟什么因素有关?设计意图:运用身边的器材,创设理想的诱发环境,拓宽学生思路。

图7 造船比赛 图8 压饮料瓶

(2)体验:如图8 让学生将饮料瓶慢慢压入水桶,体会浮力的变化,观察水位变化情况,物体浸入液体中的体积变化情况。从中获得启示,进一步想象:浮力的大小可能跟什么因素有关。学生可能猜想浮力与液体的密度、浸在液体的体积、深度等因素有关系。运用身边的器材,创设理想的诱发环境,拓宽学生思路。

(3)教师板书学生的猜测,并引导学生合并归类,引导各小组认领实验课题。按要求设计实验报告。

【分组探究】

(4)如图9学生分组探究:

a.探究浮力与物体的密度关系;

d.探究浮力与液体的密度的关系;

c.探究浮力与深度的关系;

d.探究浮力与物体浸在液体中体积的关系。

探究(a) 探究(b) 探究(c)和(d)

图9

实验改进要点:以往实验繁琐,有四组对比实验,如图9所示,学生做完一个立马接着做下一个,容易忘记刚刚前面几步做了哪些实验。通过利用不锈钢架子,不锈钢的架子的高度可以随意调节,将4组实验全部放在一个平台当中,学生操作简单,一个人也可以迅速做好。而且实验数据可以通过观察直接得出,进行对比分析,学生一下子就明白了浮力大小与哪些因素有关。

(三)迁移应用

教师让学生思考:潜艇陷入海底的沉积物中,船员把潜艇水舱中的水全部排出,潜艇丝毫不动。能否他们想出摆脱困境的办法吗?

小组讨论,得出原因:潜艇陷入海底,未受到潜艇下表面的压力,船不能上浮。进一步加深知识的理解应用,让学生感受物理来源于生活,服务于社会的科学理念。

(四)梳理总结

(1)引导学生自主归纳:你有哪些收获?还有哪些困惑?

(2)帮助学生建构勤于动手、学以致用物理基本观念

(五)板书设计

10.1 浮力

一、浮力:

定义:浸在液体(或气体)中的物体受到向上的力。

方向:竖直向上

二、浮力产生的原因:

液体作用在物体上下表面的压力不同

三、决定浮力大小的因素

8、实验效果评价

通过浮力实验探究,让学生体验物体在液体中确实要受到浮力的作用,并引导学生寻求测量物体所受到浮力大小的简便方法。这样学生不仅学到了知识,还学会了解决物理问题的方法。从做中学,学中玩。将课堂还给学生,体现学生的主体地位。让学生从现有的知识水平出发,通过“游戏”和“体验”两个实验,在玩中思,提出可能影响浮力大小的因素,并进行因素归类,分成各个独立的可能因素让各小组认领课题。通过学生团队间的协作,进行方案设计,并对设计的方案从理论上的正确性、操作上的可行性进行全班交流讨论,思辨、质疑和完善。

实验探究过程观察每个小组的主动性、积极性、坚持性、投入度、兴奋度,并进行评价。收集小组实验数据和结论,进行分析评价。