人教版高中历史必修二第10 中国民族资本主义的曲折发展(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二第10 中国民族资本主义的曲折发展(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-05 07:34:15 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第10课 中国民族资本主义的曲折发展

中国资本主义发展大致可以分为四个阶段

第一阶段:从鸦片战争到甲午战争,主要是洋务运动时期,为中国近代资本主义的兴起阶段。

第二阶段:1895年-1911年,从甲午战争到辛亥革命,尤其是清末新政时期,为中国近代资本主义初步发展阶段。

第三个阶段:1912-1927年,北洋政府时期,是近代资本主义进一步发展的阶段。其中一战前后为其黄金时代。

第四阶段:1927-1949国民党政府时期,近代中国资本主义发展成为国家垄断资本主义,特别是抗日战争后达到最高峰……抗战后桎梏了自有资本主义的正常发展。

——《中国近代通史·近代中国历史进程概说》

第10课 中国民族资本主义的曲折发展

一、民族资本主义的初步发展(1895——1911)

1.初步发展的原因

2.初步发展表现

3.民族资产阶级登上历史舞台

二、民族资本主义发展的短暂春天(1914—1921)

1.主客观因素共同推动

2.昙花一现的经济发展

三、曲折的发展及最终衰落

1.南京国民政府时期快速发展(1927—1936)

2.抗日战争时期的民族资本遭到空前打击(1937—1945)

3.陷入绝境的民族工业(1945-1949)

发展示意图

1.初步发展的原因

(1)甲午战争后,列强资本输出,进一步瓦解自然经济

null

协定税收:

《南京条约》——协定关税

《天津条约》——明文规定“值百抽五”原则

《天津条约》——“(洋货)路上首经子口输交

……为他子口毫不另征之据”

《马关条约》——设工厂,免征内地税

从南京条约开始到1894年甲午战争时候,根据不平等条约规定,中国对外开放了34个通商口岸,甲午战争后到1930年,中国又开放了70处通商口岸。这样,就中国对外开放商埠共达100多出。遍布我国东南沿海、遍布我国东南沿海、东北、西北、西南和内地共22个省区。

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

1.初步发展的原因

(1)甲午战争后,列强资本输出,进一步瓦解自然经济

(2)清政府放宽?民间设厂的限制

1895年7月19日,清政府发了一道上谕:“叠据中外臣工条陈时务……如修铁路、铸钞币、造机器、开各矿、折南漕、减兵额、创邮政、练陆军、整海军、立学堂;大约以筹饷练兵为急务;以恤商惠工为本源。此应及时举办。”

1897年清廷下令各省集股设厂,官助商本,推举殷实商人分任厂务。1898年……以世职、实官虚衔、专利或匾颁给有实绩的创厂商人。1898年《矿物铁路公共章程》规定了开办铁路的有关办法,鼓励华资和外资开办铁路。

鼓励?

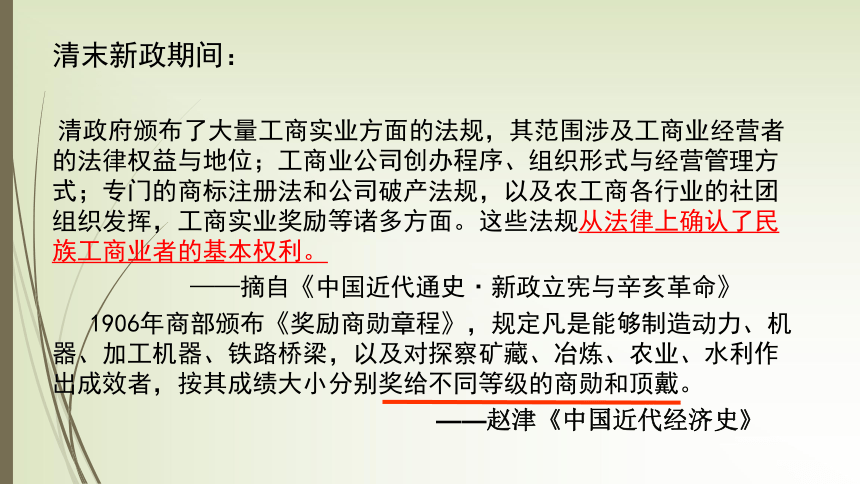

清末新政期间:

清政府颁布了大量工商实业方面的法规,其范围涉及工商业经营者的法律权益与地位;工商业公司创办程序、组织形式与经营管理方式;专门的商标注册法和公司破产法规,以及农工商各行业的社团组织发挥,工商实业奖励等诸多方面。这些法规从法律上确认了民族工商业者的基本权利。

——摘自《中国近代通史·新政立宪与辛亥革命》

1906年商部颁布《奖励商勋章程》,规定凡是能够制造动力、机器、加工机器、铁路桥梁,以及对探察矿藏、冶炼、农业、水利作出成效者,按其成绩大小分别奖给不同等级的商勋和顶戴。

——赵津《中国近代经济史》

我国比年鉴于世界大势,渐知实业为富强之本,朝野上下,汲汲以此为务。于是政府立农工商部,编纂商律,立奖励实业以爵衔之制,而人民亦群起而应之……不可谓非一时之盛也。

——《中国最近五年间实业调查记》,《国风报》第1年,第1号

1.初步发展的原因

(1)甲午战争后,列强资本输出,进一步瓦解自然经济

(2)清政府放宽民间设厂的限制

(3) 实业救国思想的勃兴

年三四十以后,即愤中国之不振;四十后中东事(甲午战争—引者注)已,益愤而叹国人之无常识也。由教育之不革新,政府谋新矣而不当,欲自为之而无力,反复推之,当自兴实业始。

——张謇《大生纱厂股东会宣言书》,《张謇全集》卷3

2.初步发展表现

据统计,1858年-1911年,中国产业资本公设立创办资本额在1万元以上的工矿企业953家,创办资本总额20380.5万元,其中1895年-1911年有804家,占总数84.4%,创办资本额16757.1万元,占总数82.2%,分别是1858-1894年的5.4倍和4.6倍。

——杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府(1840-1937)》

民族企业数量增多,资本额扩大,空间布局上由沿海向内地扩展

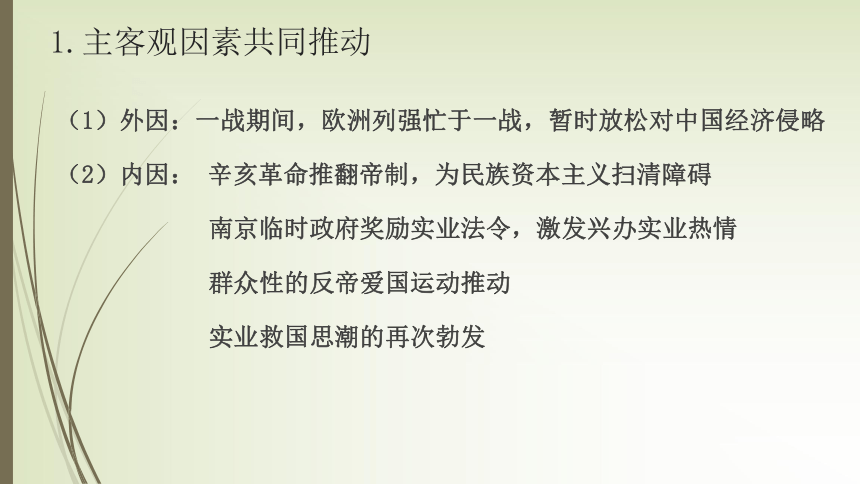

1.主客观因素共同推动

(1)外因:一战期间,欧洲列强忙于一战,暂时放松对中国经济侵略

(2)内因: 辛亥革命推翻帝制,为民族资本主义扫清障碍

南京临时政府奖励实业法令,激发兴办实业热情

群众性的反帝爱国运动推动

实业救国思潮的再次勃发

一战的爆发暂时缓解了西方列强侵略的压力,进口贸易大为衰落,出口贸易急剧增长,为中国民族资本主义发展提供了一个千载难逢的机会;中国民族资本投资潜力与国内市场的扩大,以及生产技术,设备与经营管理方式的改进,加上民族资本家在反对军阀内战和抵制外货运动中激发的民族热情高涨等因素,这些都有利于促进中国民族资本主义的进一步发展。

——杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》

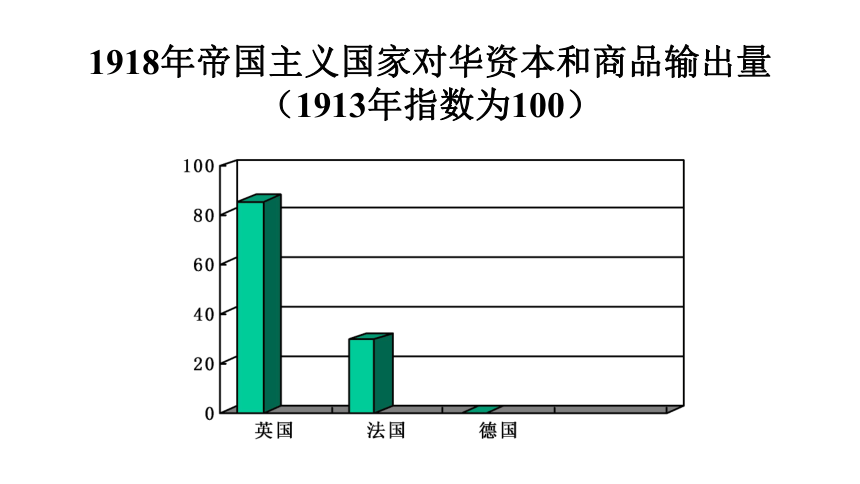

1918年帝国主义国家对华资本和商品输出量(1913年指数为100)

1919年清华大学生焚烧日货

1913年

中国现代工业企业

数目698家,

资本总额33082万元,

工人总数27万人。

1920年

中国现代工业企业

数目1759家,

资本总额50062万元,

工人总数56万人。

民族资本主义经济快速发展表现

1914-1920年中国现代工业总平均增长率为13.8%

——《中国近代工业史资料》

③

①

②

存在问题?

1920年前后近代工业的总产值仅占全国工农业总产值的7.84%

欧战既终,险象即生,九、十两年(民国九年、十年——引注)是为中国工业恐慌年代。铁厂堆积如山,无人过问,至于闭炉停机;纱厂结账大都无利;上海数十年之三大油厂竟同年倒闭;其他工业亦皆消沉。因欧战致富之实业家,营业失败重入漩涡者,乃时有所闻,吾国工业因参战所得之利能永存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——杨铨:《五十年来中国之工业》,见申报馆《最近之五十年》,1923年。

民族企业萧条的原因?

吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。殆欧战告终,本纱输出杜绝,外纱纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。

——《银行周报》7卷44号,1923年11月13日

欧洲列强卷土重来

盲目办厂和增产

*黄金时期仅仅从1912-1919?

(民族资本主义)发展过程始自民国建立,加速于世界大战的开始。虽然一战不过4年宣告结束,但因战争而受累甚多的列强,在战后尚需经历恢复的过程,一则有大量进口需求,二则出口恢复也需要时间,而中国战时新增资本开始投产,企业自国外购买机器设备因停战得以源源进口,新增生产力多在1918年大战停止后方始发挥作用。

……在内外因素共同作用下,整个工业发展继续呈惯性运动,速度较前更快,故从1912-1922的十年间,可谓中国工业发展的黄金时期。

null

*春天后就是冬季?

从1922年起,中国现代工业的发展与前一阶段相比速度趋缓……但

对萧条程度也不宜过于夸大……棉纺织业尽管受影响较大,但1925年

纱锭总数和布机分别比1921年增长了50%和91%。上海棉纺、缫丝、

面粉、卷烟四大工业行业的企业总数,1921年为109家,1924年增长为

132家,1927年更达到315家,比1921年增长了近两倍。1921-1926年,

中国现代工业年平均增长率达到8%。

之所以能够如此,主要原因有两点:一是中国工业经过几年的较快发

展,势力有所增加,对各种困难的抵御能力也增强。一些大企业集团资

力较为雄厚,暂时亏本可以通过各种方式扭亏为盈……二是此时频频发

生的抵制外货运动对民族工商业发展大有裨益。

——张海鹏《中国近代通史 ·民国的初建》

三、曲折的发展及最终衰落

1.南京国民政府时期快速发展(1927—1936)

开展“国民经济建设运动”的背景

1929年至1933年,资本主义世界爆发了空前严重的经济危机。各帝国主义国家为了摆脱和转嫁危机,一方面高筑关税壁垒,以保护本国经济;另一方面则采取各种措施加强商品输出与资本输出。中国……进口贸易激增,入超日益严重,帝国主义在中国的资本迅速增长……帝国主义对中国经济侵略的加紧,严重破坏了中国社会经济的发展。此外,1931年“九一八”事变后,日本侵占了中国东北,使中国丧失了东北的丰富资源和广大市场。……再加上国民党政府连年对红军进行反革命“围剿”,以及自然灾害的袭击等,就使中国的社会经济从1931年秋以后开始陷于危机之中。

——严志才《评南京国民政府的“国民经济建设运动”》

国民经济建设运动措施:

振兴农业;鼓励垦牧

开发矿产;提倡征工;促进工业

调节消费;流畅货运

调整金融

根据经济学家罗斯托的论述,一个国家经济起飞须具备三个条件:(1)生产性投资率接近到占国民收入的10%(中国当时8.86%)(2)有一个或多个重要的制造部门已很高的速度发展(电力、面粉)(3)有一种政治、社会和制度结构存在。

……战前中国经济发展的良好态势,显示中国具备了“起飞”的条件。如果没有1937年日本发动的侵华战争及其扩大化,中国经济起飞并非完全不可能。

——杨德才《中国经济史新论》

null

到1938年10月武汉沦陷时,中国已经丧失100余万平方公里的国土,东部经济发达地区几乎都处在日本的控制之下。1937年8月至12月,国民政府每月的财政收入平均只有1600万元,不到战前的一半。但另外一方面,军费开支大大增加,战争爆发后的最初一年半间,财政支出高达32.9亿元。因此,迅速实现平时经济向战时经济转轨,是中国面临的严峻任务。

——《中国近代通史·抗日战争》

抗日战争时期国民政府经济政策调整原因

三、曲折的发展及最终衰落

2.抗战时期民族资本遭到空前打击

(1937—1945)

null

到1940年底,经过政府协助内迁的厂矿有448家,机器设备70991吨,技工12164人。此外,自动迁移之工厂亦有百多家,合计共达600余家。内迁工厂按部门看,机械工业占40.4%,化学工业占12.5%,电器工业占6.5%,纺织工业占21.7%,饮食面粮业占4.9%,教育用品占8.2%,矿冶占1.8%,其他工业占4%。大批近代化的厂矿迁入后方,对于改变中国工业的不合理布局,对于战时军需民用的供给,特别是对战时后方经济开发建设,起了及其重要的作用,大大促进了大后方的经济发展。

国民政府的战时经济措施及其影响

企业内迁,改变了中国工业布局,

促进后方经济建设,保障战时供给

沿海工业内迁示意图

1937.7-1940.2

“这一时期,国民政府……工作重点则放在开发矿业和发展重工业方面,对民营工业实际上侧重于监督和管制。尤其是到了抗战后期,国民政府利用物资短缺和对这些物资独占经营的条件,已经私营企业完全置于自己的控制之下。”

——赵津《中国近代经济史》

“在17种工业产值中,国营工业占的比重是:1938年21.2%,1941年35.9%,1942年43.3%,1944年53.7%。”

——赵德馨《中国近现代经济史》

国民政府的战时经济措施及其影响

加强经济管制,国营资本膨胀

日本在沦陷区的经济掠夺

南满铁道株式会社

南满铁道株式会社全景

垄断公司控制占领区经济命脉

抗日战争后国民经济衰落的原因:

漫画《新欢》,丁聪,

《周报》第38期,1946年5月25日

①美国对中国经济的控制和商品倾销

三、曲折的发展及最终衰落

3.陷入绝境的民族工业(1945-1949)

《中美友好通商航海条约》

缔约此方之国民,在缔约彼方领土全境内,应许其不受干涉,从事并经营依法组成之官厅所不禁止之商务、制造、加工……

不得阻碍缔结此方之国民进入、旅行与居住于缔约彼方之领土,以经营中华民国与美利坚合众国之贸易,或从事于任何有关之商务事业。

缔约此方之船舶,应许其在缔约彼方现在货将来对外国商务及航业开放之任何口岸、地方或领水内,起卸一部载货…无需缴纳异于或高于本国船舶在同样情形下所应缴纳之吨税或港税…

——《中美友好通商航海条约》

《中美友好通商航海条约》是平等的吗?为什么?

因中美经济实力之悬殊,

该条约实质是平等掩盖下的极端不平等,是片面之惠。

“住在上海的人,只要一出门便可看到满街的美国货。不但工业品,就连农产品如棉花、面粉、大米、乃至水果、奶粉也是美国货。我们这农业国的地道货质既劣,价尤昂,只好退避三舍。于是我们这个国家眼看要实行全部‘美式装备’了呜呼,我们打了八年的仗,打成一个菲律宾第二了。”

——《周末杂感》,《周报》第40期,1946年6月8日

美国货泛滥中国市场

②官僚资本经济垄断

南京政府不仅通过接受和掠夺方式,掌握了前所未有的大量物资和外汇储备;而且通过四行二局和众多垄断公司,严密地控制着社会经济各个部门。如资源委员会,中国纺织建设公司,中国蚕丝公司等。私人资本企业在这种极端垄断下难以为继,纷纷破产倒闭。

——贺耀敏《中国近代经济》

*四行二局:四行是中国银行,交通银行,中国农民银行,中央银行,两局是邮政储金汇业局和中央信托局。

③国民政府苛捐杂税,滥发纸币

null

民族经济陷入绝境:

略举天津情形为例:自去年五月至十二月,歇业工厂共七十二家;而自今年一月至八月,歇业工厂竟达一百三十二家。此其中包括面粉、碾米、榨油、织染、织袜、砖瓦、木作、铁工、橡胶、造胰等各类厂家,这大抵都是有关民生日用必须品的中小工业。至于未宣告歇业的厂家,也多实行减产,苟延残喘,似在忧患煎熬中,坐待油尽灯干。

……他们的资本实值,固在通货膨胀中逐渐消失,即其盈利部分,也几乎被重税苛捐剥蚀干净了。

——《救济北方中小工业》,《大公报》1947年10月3日

null

中国民族资本主义发展

谢谢各位老师!!

第10课 中国民族资本主义的曲折发展

中国资本主义发展大致可以分为四个阶段

第一阶段:从鸦片战争到甲午战争,主要是洋务运动时期,为中国近代资本主义的兴起阶段。

第二阶段:1895年-1911年,从甲午战争到辛亥革命,尤其是清末新政时期,为中国近代资本主义初步发展阶段。

第三个阶段:1912-1927年,北洋政府时期,是近代资本主义进一步发展的阶段。其中一战前后为其黄金时代。

第四阶段:1927-1949国民党政府时期,近代中国资本主义发展成为国家垄断资本主义,特别是抗日战争后达到最高峰……抗战后桎梏了自有资本主义的正常发展。

——《中国近代通史·近代中国历史进程概说》

第10课 中国民族资本主义的曲折发展

一、民族资本主义的初步发展(1895——1911)

1.初步发展的原因

2.初步发展表现

3.民族资产阶级登上历史舞台

二、民族资本主义发展的短暂春天(1914—1921)

1.主客观因素共同推动

2.昙花一现的经济发展

三、曲折的发展及最终衰落

1.南京国民政府时期快速发展(1927—1936)

2.抗日战争时期的民族资本遭到空前打击(1937—1945)

3.陷入绝境的民族工业(1945-1949)

发展示意图

1.初步发展的原因

(1)甲午战争后,列强资本输出,进一步瓦解自然经济

null

协定税收:

《南京条约》——协定关税

《天津条约》——明文规定“值百抽五”原则

《天津条约》——“(洋货)路上首经子口输交

……为他子口毫不另征之据”

《马关条约》——设工厂,免征内地税

从南京条约开始到1894年甲午战争时候,根据不平等条约规定,中国对外开放了34个通商口岸,甲午战争后到1930年,中国又开放了70处通商口岸。这样,就中国对外开放商埠共达100多出。遍布我国东南沿海、遍布我国东南沿海、东北、西北、西南和内地共22个省区。

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

1.初步发展的原因

(1)甲午战争后,列强资本输出,进一步瓦解自然经济

(2)清政府放宽?民间设厂的限制

1895年7月19日,清政府发了一道上谕:“叠据中外臣工条陈时务……如修铁路、铸钞币、造机器、开各矿、折南漕、减兵额、创邮政、练陆军、整海军、立学堂;大约以筹饷练兵为急务;以恤商惠工为本源。此应及时举办。”

1897年清廷下令各省集股设厂,官助商本,推举殷实商人分任厂务。1898年……以世职、实官虚衔、专利或匾颁给有实绩的创厂商人。1898年《矿物铁路公共章程》规定了开办铁路的有关办法,鼓励华资和外资开办铁路。

鼓励?

清末新政期间:

清政府颁布了大量工商实业方面的法规,其范围涉及工商业经营者的法律权益与地位;工商业公司创办程序、组织形式与经营管理方式;专门的商标注册法和公司破产法规,以及农工商各行业的社团组织发挥,工商实业奖励等诸多方面。这些法规从法律上确认了民族工商业者的基本权利。

——摘自《中国近代通史·新政立宪与辛亥革命》

1906年商部颁布《奖励商勋章程》,规定凡是能够制造动力、机器、加工机器、铁路桥梁,以及对探察矿藏、冶炼、农业、水利作出成效者,按其成绩大小分别奖给不同等级的商勋和顶戴。

——赵津《中国近代经济史》

我国比年鉴于世界大势,渐知实业为富强之本,朝野上下,汲汲以此为务。于是政府立农工商部,编纂商律,立奖励实业以爵衔之制,而人民亦群起而应之……不可谓非一时之盛也。

——《中国最近五年间实业调查记》,《国风报》第1年,第1号

1.初步发展的原因

(1)甲午战争后,列强资本输出,进一步瓦解自然经济

(2)清政府放宽民间设厂的限制

(3) 实业救国思想的勃兴

年三四十以后,即愤中国之不振;四十后中东事(甲午战争—引者注)已,益愤而叹国人之无常识也。由教育之不革新,政府谋新矣而不当,欲自为之而无力,反复推之,当自兴实业始。

——张謇《大生纱厂股东会宣言书》,《张謇全集》卷3

2.初步发展表现

据统计,1858年-1911年,中国产业资本公设立创办资本额在1万元以上的工矿企业953家,创办资本总额20380.5万元,其中1895年-1911年有804家,占总数84.4%,创办资本额16757.1万元,占总数82.2%,分别是1858-1894年的5.4倍和4.6倍。

——杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府(1840-1937)》

民族企业数量增多,资本额扩大,空间布局上由沿海向内地扩展

1.主客观因素共同推动

(1)外因:一战期间,欧洲列强忙于一战,暂时放松对中国经济侵略

(2)内因: 辛亥革命推翻帝制,为民族资本主义扫清障碍

南京临时政府奖励实业法令,激发兴办实业热情

群众性的反帝爱国运动推动

实业救国思潮的再次勃发

一战的爆发暂时缓解了西方列强侵略的压力,进口贸易大为衰落,出口贸易急剧增长,为中国民族资本主义发展提供了一个千载难逢的机会;中国民族资本投资潜力与国内市场的扩大,以及生产技术,设备与经营管理方式的改进,加上民族资本家在反对军阀内战和抵制外货运动中激发的民族热情高涨等因素,这些都有利于促进中国民族资本主义的进一步发展。

——杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》

1918年帝国主义国家对华资本和商品输出量(1913年指数为100)

1919年清华大学生焚烧日货

1913年

中国现代工业企业

数目698家,

资本总额33082万元,

工人总数27万人。

1920年

中国现代工业企业

数目1759家,

资本总额50062万元,

工人总数56万人。

民族资本主义经济快速发展表现

1914-1920年中国现代工业总平均增长率为13.8%

——《中国近代工业史资料》

③

①

②

存在问题?

1920年前后近代工业的总产值仅占全国工农业总产值的7.84%

欧战既终,险象即生,九、十两年(民国九年、十年——引注)是为中国工业恐慌年代。铁厂堆积如山,无人过问,至于闭炉停机;纱厂结账大都无利;上海数十年之三大油厂竟同年倒闭;其他工业亦皆消沉。因欧战致富之实业家,营业失败重入漩涡者,乃时有所闻,吾国工业因参战所得之利能永存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——杨铨:《五十年来中国之工业》,见申报馆《最近之五十年》,1923年。

民族企业萧条的原因?

吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。殆欧战告终,本纱输出杜绝,外纱纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。

——《银行周报》7卷44号,1923年11月13日

欧洲列强卷土重来

盲目办厂和增产

*黄金时期仅仅从1912-1919?

(民族资本主义)发展过程始自民国建立,加速于世界大战的开始。虽然一战不过4年宣告结束,但因战争而受累甚多的列强,在战后尚需经历恢复的过程,一则有大量进口需求,二则出口恢复也需要时间,而中国战时新增资本开始投产,企业自国外购买机器设备因停战得以源源进口,新增生产力多在1918年大战停止后方始发挥作用。

……在内外因素共同作用下,整个工业发展继续呈惯性运动,速度较前更快,故从1912-1922的十年间,可谓中国工业发展的黄金时期。

null

*春天后就是冬季?

从1922年起,中国现代工业的发展与前一阶段相比速度趋缓……但

对萧条程度也不宜过于夸大……棉纺织业尽管受影响较大,但1925年

纱锭总数和布机分别比1921年增长了50%和91%。上海棉纺、缫丝、

面粉、卷烟四大工业行业的企业总数,1921年为109家,1924年增长为

132家,1927年更达到315家,比1921年增长了近两倍。1921-1926年,

中国现代工业年平均增长率达到8%。

之所以能够如此,主要原因有两点:一是中国工业经过几年的较快发

展,势力有所增加,对各种困难的抵御能力也增强。一些大企业集团资

力较为雄厚,暂时亏本可以通过各种方式扭亏为盈……二是此时频频发

生的抵制外货运动对民族工商业发展大有裨益。

——张海鹏《中国近代通史 ·民国的初建》

三、曲折的发展及最终衰落

1.南京国民政府时期快速发展(1927—1936)

开展“国民经济建设运动”的背景

1929年至1933年,资本主义世界爆发了空前严重的经济危机。各帝国主义国家为了摆脱和转嫁危机,一方面高筑关税壁垒,以保护本国经济;另一方面则采取各种措施加强商品输出与资本输出。中国……进口贸易激增,入超日益严重,帝国主义在中国的资本迅速增长……帝国主义对中国经济侵略的加紧,严重破坏了中国社会经济的发展。此外,1931年“九一八”事变后,日本侵占了中国东北,使中国丧失了东北的丰富资源和广大市场。……再加上国民党政府连年对红军进行反革命“围剿”,以及自然灾害的袭击等,就使中国的社会经济从1931年秋以后开始陷于危机之中。

——严志才《评南京国民政府的“国民经济建设运动”》

国民经济建设运动措施:

振兴农业;鼓励垦牧

开发矿产;提倡征工;促进工业

调节消费;流畅货运

调整金融

根据经济学家罗斯托的论述,一个国家经济起飞须具备三个条件:(1)生产性投资率接近到占国民收入的10%(中国当时8.86%)(2)有一个或多个重要的制造部门已很高的速度发展(电力、面粉)(3)有一种政治、社会和制度结构存在。

……战前中国经济发展的良好态势,显示中国具备了“起飞”的条件。如果没有1937年日本发动的侵华战争及其扩大化,中国经济起飞并非完全不可能。

——杨德才《中国经济史新论》

null

到1938年10月武汉沦陷时,中国已经丧失100余万平方公里的国土,东部经济发达地区几乎都处在日本的控制之下。1937年8月至12月,国民政府每月的财政收入平均只有1600万元,不到战前的一半。但另外一方面,军费开支大大增加,战争爆发后的最初一年半间,财政支出高达32.9亿元。因此,迅速实现平时经济向战时经济转轨,是中国面临的严峻任务。

——《中国近代通史·抗日战争》

抗日战争时期国民政府经济政策调整原因

三、曲折的发展及最终衰落

2.抗战时期民族资本遭到空前打击

(1937—1945)

null

到1940年底,经过政府协助内迁的厂矿有448家,机器设备70991吨,技工12164人。此外,自动迁移之工厂亦有百多家,合计共达600余家。内迁工厂按部门看,机械工业占40.4%,化学工业占12.5%,电器工业占6.5%,纺织工业占21.7%,饮食面粮业占4.9%,教育用品占8.2%,矿冶占1.8%,其他工业占4%。大批近代化的厂矿迁入后方,对于改变中国工业的不合理布局,对于战时军需民用的供给,特别是对战时后方经济开发建设,起了及其重要的作用,大大促进了大后方的经济发展。

国民政府的战时经济措施及其影响

企业内迁,改变了中国工业布局,

促进后方经济建设,保障战时供给

沿海工业内迁示意图

1937.7-1940.2

“这一时期,国民政府……工作重点则放在开发矿业和发展重工业方面,对民营工业实际上侧重于监督和管制。尤其是到了抗战后期,国民政府利用物资短缺和对这些物资独占经营的条件,已经私营企业完全置于自己的控制之下。”

——赵津《中国近代经济史》

“在17种工业产值中,国营工业占的比重是:1938年21.2%,1941年35.9%,1942年43.3%,1944年53.7%。”

——赵德馨《中国近现代经济史》

国民政府的战时经济措施及其影响

加强经济管制,国营资本膨胀

日本在沦陷区的经济掠夺

南满铁道株式会社

南满铁道株式会社全景

垄断公司控制占领区经济命脉

抗日战争后国民经济衰落的原因:

漫画《新欢》,丁聪,

《周报》第38期,1946年5月25日

①美国对中国经济的控制和商品倾销

三、曲折的发展及最终衰落

3.陷入绝境的民族工业(1945-1949)

《中美友好通商航海条约》

缔约此方之国民,在缔约彼方领土全境内,应许其不受干涉,从事并经营依法组成之官厅所不禁止之商务、制造、加工……

不得阻碍缔结此方之国民进入、旅行与居住于缔约彼方之领土,以经营中华民国与美利坚合众国之贸易,或从事于任何有关之商务事业。

缔约此方之船舶,应许其在缔约彼方现在货将来对外国商务及航业开放之任何口岸、地方或领水内,起卸一部载货…无需缴纳异于或高于本国船舶在同样情形下所应缴纳之吨税或港税…

——《中美友好通商航海条约》

《中美友好通商航海条约》是平等的吗?为什么?

因中美经济实力之悬殊,

该条约实质是平等掩盖下的极端不平等,是片面之惠。

“住在上海的人,只要一出门便可看到满街的美国货。不但工业品,就连农产品如棉花、面粉、大米、乃至水果、奶粉也是美国货。我们这农业国的地道货质既劣,价尤昂,只好退避三舍。于是我们这个国家眼看要实行全部‘美式装备’了呜呼,我们打了八年的仗,打成一个菲律宾第二了。”

——《周末杂感》,《周报》第40期,1946年6月8日

美国货泛滥中国市场

②官僚资本经济垄断

南京政府不仅通过接受和掠夺方式,掌握了前所未有的大量物资和外汇储备;而且通过四行二局和众多垄断公司,严密地控制着社会经济各个部门。如资源委员会,中国纺织建设公司,中国蚕丝公司等。私人资本企业在这种极端垄断下难以为继,纷纷破产倒闭。

——贺耀敏《中国近代经济》

*四行二局:四行是中国银行,交通银行,中国农民银行,中央银行,两局是邮政储金汇业局和中央信托局。

③国民政府苛捐杂税,滥发纸币

null

民族经济陷入绝境:

略举天津情形为例:自去年五月至十二月,歇业工厂共七十二家;而自今年一月至八月,歇业工厂竟达一百三十二家。此其中包括面粉、碾米、榨油、织染、织袜、砖瓦、木作、铁工、橡胶、造胰等各类厂家,这大抵都是有关民生日用必须品的中小工业。至于未宣告歇业的厂家,也多实行减产,苟延残喘,似在忧患煎熬中,坐待油尽灯干。

……他们的资本实值,固在通货膨胀中逐渐消失,即其盈利部分,也几乎被重税苛捐剥蚀干净了。

——《救济北方中小工业》,《大公报》1947年10月3日

null

中国民族资本主义发展

谢谢各位老师!!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势