人教版历史必修2第五单元 中国近现代社会生活的变迁(共69张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修2第五单元 中国近现代社会生活的变迁(共69张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

一、课标要求

中国近现代社会生活的变迁

1)了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

2)了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

3)以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

会考说明中的要求:

中国近现代社会生活的变迁

2.4.1代以来人们物质生活和社会习俗的变化(A)2.4.2影响近代以来人们物质生活和社会习俗变化的因素(B)

2.4.3近代以来交通工具和通讯工具的进步对人们社会生活的影响 (B)

2.4.4近代以来大众传媒的发展(A)

2.4.5大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化(B)

高考说明要求:

近现代中国的社会生活与科技文教

(1)物质生活和社会习俗的变化

(2)交通、通讯工具的进步

(3)大众传媒的发展

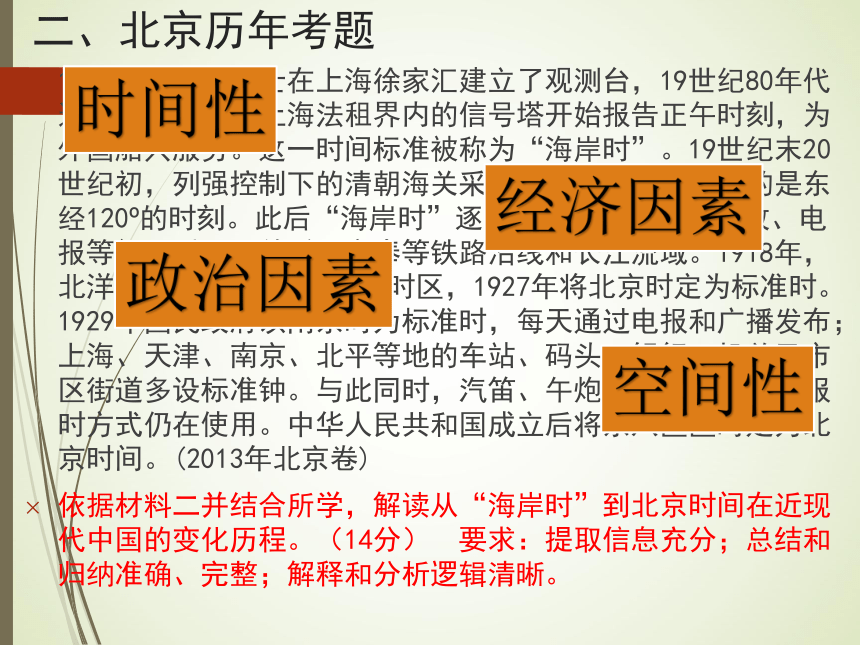

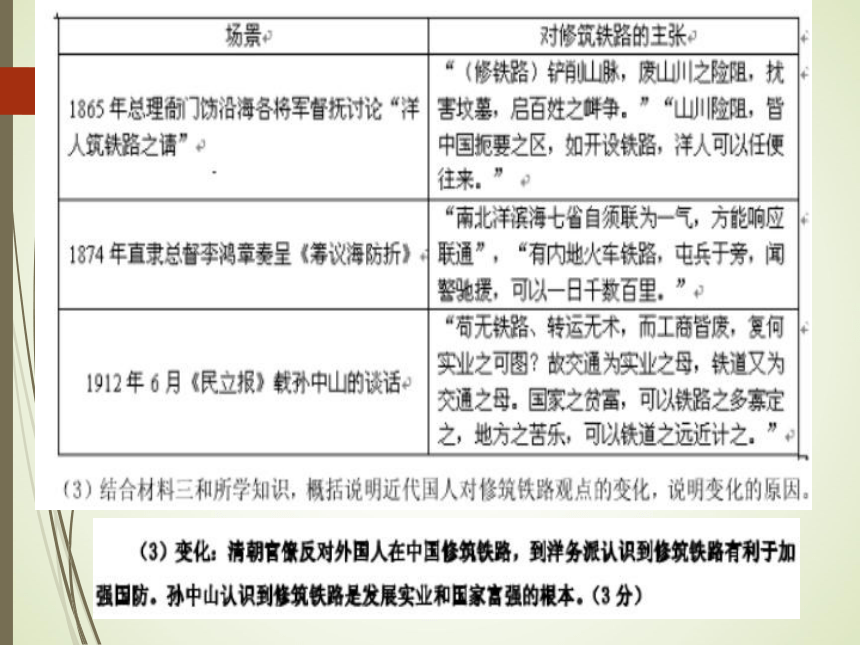

二、北京历年考题

1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,19世纪80年代这一观测台利用上海法租界内的信号塔开始报告正午时刻,为外国船只服务。这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,列强控制下的清朝海关采用“海岸时”,使用的是东经120?的时刻。此后“海岸时”逐渐被铁路、航运、邮政、电报等行业采用,并延及京奉等铁路沿线和长江流域。1918年,北洋政府将全国划分为5个时区,1927年将北京时定为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟。与此同时,汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间。(2013年北京卷)

依据材料二并结合所学,解读从“海岸时”到北京时间在近现代中国的变化历程。(14分) 要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

时间性

空间性

经济因素

政治因素

??

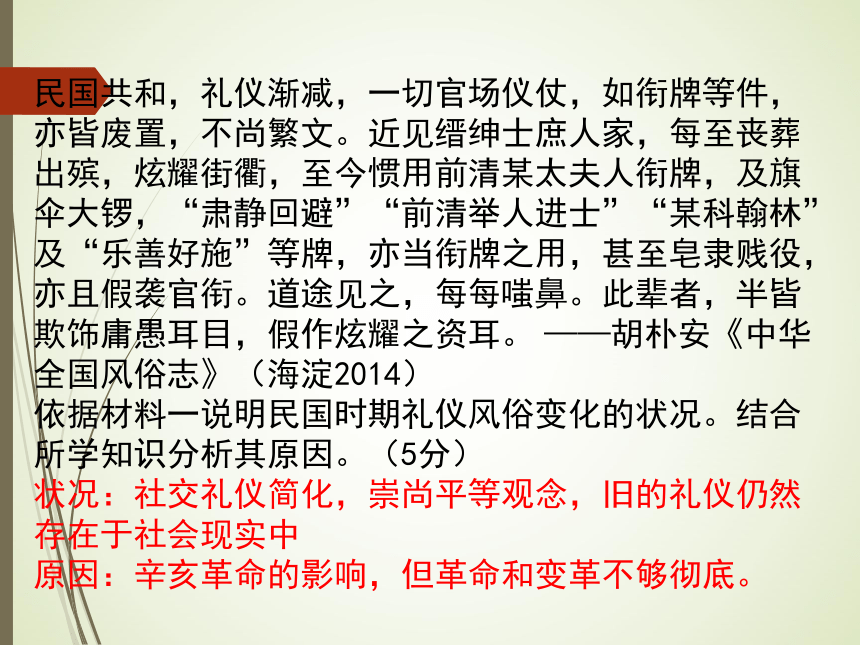

民国共和,礼仪渐减,一切官场仪仗,如衔牌等件,亦皆废置,不尚繁文。近见缙绅士庶人家,每至丧葬出殡,炫耀街衢,至今惯用前清某太夫人衔牌,及旗伞大锣,“肃静回避”“前清举人进士”“某科翰林”及“乐善好施”等牌,亦当衔牌之用,甚至皂隶贱役,亦且假袭官衔。道途见之,每每嗤鼻。此辈者,半皆欺饰庸愚耳目,假作炫耀之资耳。?——胡朴安《中华全国风俗志》(海淀2014)

依据材料一说明民国时期礼仪风俗变化的状况。结合所学知识分析其原因。(5分)

状况:社交礼仪简化,崇尚平等观念,旧的礼仪仍然存在于社会现实中

原因:辛亥革命的影响,但革命和变革不够彻底。

三、社会生活史研究什么?

研究一定历史时空中的人、社会结构、社会组织及相互之间的关系

研究一定历史是空中各个层面的社会生活

将这种人与生活置于静态的空间与动态的时间中去具体的实证考察与宏观的整体研究。

全息史观

——忻平:《从上海发现历史》

生活史涵盖了哪些变化?

1由传统向现代转型

2出现了东西方走向交融

3生活质量不断提高

具有政治性

具有经济特点

影响世界观与价值观

——严昌洪:《中国社会生活变迁史》

四、推荐书目与研究动态

桑巴特:

《奢侈与资本主义》

路威:

《文明与野蛮》

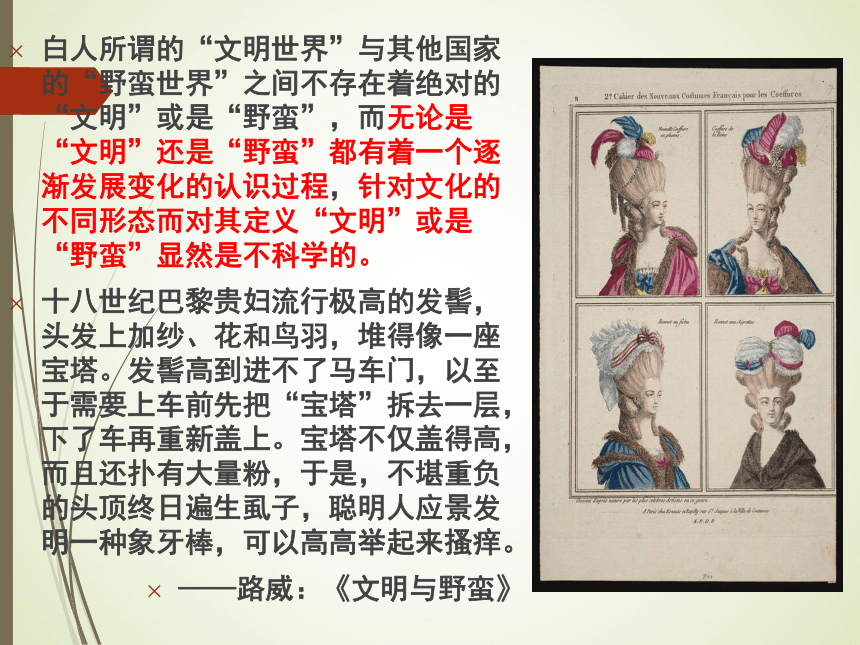

白人所谓的“文明世界”与其他国家的“野蛮世界”之间不存在着绝对的“文明”或是“野蛮”,而无论是“文明”还是“野蛮”都有着一个逐渐发展变化的认识过程,针对文化的不同形态而对其定义“文明”或是“野蛮”显然是不科学的。

十八世纪巴黎贵妇流行极高的发髻,头发上加纱、花和鸟羽,堆得像一座宝塔。发髻高到进不了马车门,以至于需要上车前先把“宝塔”拆去一层,下了车再重新盖上。宝塔不仅盖得高,而且还扑有大量粉,于是,不堪重负的头顶终日遍生虱子,聪明人应景发明一种象牙棒,可以高高举起来搔痒。

——路威:《文明与野蛮》

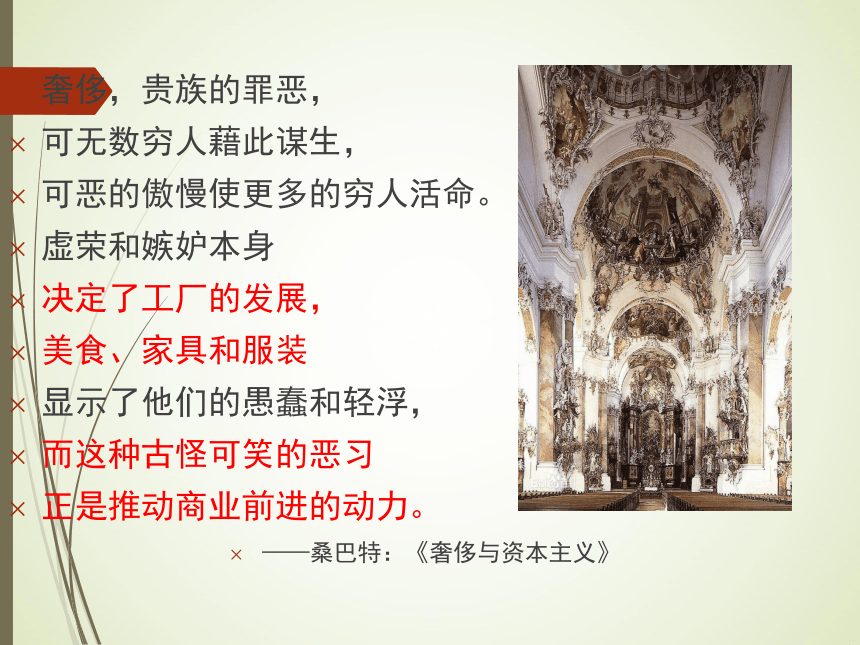

奢侈,贵族的罪恶,

可无数穷人藉此谋生,

可恶的傲慢使更多的穷人活命。

虚荣和嫉妒本身

决定了工厂的发展,

美食、家具和服装

显示了他们的愚蠢和轻浮,

而这种古怪可笑的恶习

正是推动商业前进的动力。

——桑巴特:《奢侈与资本主义》

社会生活史研究动态

一、微观研究成为了主要方向

二、概念史研究

三、器物中的象征

四、景观的符号作用

五、身体性别研究

六、时间概念凸显

《中山陵》

《再造病人》

《世界时间

与东亚时间》

《制造中国》

五、教学建议

一、重点知识讲解

(突出变化性与冲突性、传统与现代性的对抗、(原因、影响、阅读能力)整体性解读(空间、时间))

二、通史教学

(联系必修一、二、三知识)

三、个案研究

原因 表现 影响 涉及

第14课 外来冲击

传统影响

政治推动

经济影响

科技进步 吃、穿、住,习俗

(政治) 现代化(进步性、城市化)

西方化(传统习俗价值观变迁、冲突性)

多样化

(物质丰富、中西结合)

必修I:

条约体系的建立,与中国门户开放的形成

中华民国的建立以及旧民主主义革命的发展

必修II:

自然经济的解体与洋务运动

民族资本主义的兴起

改革开放

必修III:

师夷长技以制夷思想

新文化运动

三民主义的形成

(半殖半封与新旧民主革命)

第15课 铁路、电报、水运、航空、电报(经济)

第16课 报纸、杂志、影视作品(思想)

第十四课 物质生活与习俗的变迁

六、教学设计

一、动荡的近代社会生活

1)发辫的出现与废除

2)作为“陋习”的缠足

3)从“旗服”到“旗袍”

4)住宅的变化

二、新中国的新风尚

1)服装的变化

2)结婚“三大件”的变迁

1)中国人从什么时候开始留发辫的?

2)为什么又要废除发辫?

3)从被剪者的面目神情来看,他为什么会有如此木然的神情?

一、动荡的近代社会生活

《孝经》有言:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”汉人成年之后就不可剃发。1644年清朝入关,不久便颁布剃发令,规定:全国官民,京城内外限十日,直隶及各省地方以布文到日亦限十日,全部剃发。”其执行口号是:“留头不留发,留发不留头”。引起汉人的不满,顾炎武就指出:“一旦持剪刀,剪我半头秃,华人髡为夷,苟活不如死!”可见人们对于剃发令的不满。不久江南地区就爆发了大规模的反抗,著名的江阴八十一日与嘉定十日都与此有关。经过野蛮的推行,“金钱鼠尾”的满族发饰才在中国确立了下来。

为什么当时的人们要激烈反抗剃发令?

“钱太爷的大儿子……他先前跑上城里去进洋学堂,不知怎么又跑到东洋去了,辫子也不见了,他的母亲大哭了十几场,他的老婆跳了三回井。后来,他的母亲到处说,“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去了。本来可以做大官,现在只好等留长再说了。”然而阿Q不肯信,偏称他“假洋鬼子”……阿Q尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子。辫子而至于假,就是没了做人的资格。”——鲁迅:《阿q正传》

清末很多人已经视辫子为生活中的一部分,没有辫子是苦力、乞丐特有的装束。但西方人却认为发辫既不卫生也不方便,把它看做”猪尾巴“,尤其在外华人饱受歧视。在美与日本的华人留学生很早就剪掉了发辫,而发辫也成为了清政府专制主义的象征。在辛亥革命时期是否保留发辫成为了拥护革命与否的标志,很多年轻人在街头强行剪掉别人的发辫,阎锡山在山西因一个小学教员留了辫子而把他枪毙。——葛凯:《制造中国》

问题:为什么曾经剃发令引发的叛乱在二十世纪末反而成为了一般大众的枷锁?

拖辫发,着胡服,踟蹰于伦敦之市,行人莫不曰pigtail,savage者,何哉?又踟蹰于东京之市,行人莫不曰“豕尾だ”,何为哉?嗟夫!汉官威仪,扫地殆尽!唐制衣冠,荡然无存。受抚吾所衣之衣,所顶之发,吾恻痛于心。

——路康德:《满与汉》

作为“陋习”的缠足

中国知识分子和权力精英,纷纷透过种种规范性的二元对立命题,集体塑造了一种盖棺定论式的认知典范。按照他们的逻辑,缠足是野蛮习俗,起于“污君独夫民贼贱丈夫”的父权封建专制,不但缠足妇女深受其害——“缠了足,便是废物中的废物”而且还败坏国族形象,招致“外人野蛮人之讥”,牵累国族存续,使国族面临“澌灭之厄”

——高彦颐:《金莲崇拜》

五代时李后主酷爱自己脚小的妃子窅[yǎo] 娘,为他制作了六尺的金莲命她以帛缠足,使脚纤小屈上作新月状,再穿上素袜在莲花台上翩翩起舞,之后缠足之风盛行,有一双三寸小脚成为妇女下嫁的第一要求,赛脚会在民间非常盛行。满清入关后试图向剃发令一样禁止汉族妇女裹脚,但最终失败,甚至缠足被汉人看做“男降女不降”反抗清人的象征。不久满族妇女也喜爱上了缠足,但迫于满足祖训不得缠足,只好穿上了马蹄鞋隐藏自己的“大脚”。

——高彦颐:《金莲崇拜》

在古人看来,缠足到底是美还是丑,为什么连满族都喜欢上了缠足?

十九世纪末,英国来华传教的牧师macgowan在厦门建立天足会,提倡妇女不再裹脚,将缠足习俗看做陋习,戊戌变法后越来越多的人认为:“我国妇女以缠足闻于世,为欧美人诟病久矣”,“外人拍影传笑,讥为野蛮人矣”因而要“洗国民之耻辱”。不久各地缠足会纷纷设立。1911年12月,孙中山还下令内务府通饬各省,一律劝禁缠足,对于不放脚的妇女实行强制放脚和罚款,被放足的双脚因此被叫做“文明脚”。

——高彦颐:《金莲崇拜》

是谁开始提议要废除缠足陋习,是什么原因为人们所接受?

民间传言,一旦妇女不再裹脚,阎锡山(民国山西军阀)就会征召她们入伍,派他们去打仗。除此之外,地方乡绅还担心终止缠足将会败坏道德风尚,摧毁妇女的柔顺品行,结果不好出聘。在山西南部的若干邻近县份里,乡民纷纷为十三四岁的女儿找婆家,因为他们听到一个传言,说道查脚员仅查女儿,而不查媳妇。

————高彦颐:《金莲崇拜》

辛亥革命前夕许多积极参与革命团体的青年女性喜欢模仿男性穿长袍,以示与男性没有区别。秋瑾便是其中之一,光复会的成员都叫他秋先生。在此之后女子服男子长袍的现象在全国也越来越普遍。新文化运动后,人们开始思考如何才能真正通过着装凸显女性的魅力,脱胎于满人服饰的旗袍孕育而生。较旗人服饰而言,民国旗袍面料较轻薄,印花织物增多,装饰亦较简约,同时开省收腰,开衩处露腿,表现体态或女性曲线。尤其融入西方元素的海派旗袍被西方人称作“Chinese dress”20年代甚至旗袍被看做了女性的国家礼服。

——李欧梵:《上海摩登》

问题:清代服饰与民国服饰有哪些变化?

腰

脚

1928

鞋

1934

中山装刚设计出来时,并没有特殊的含义。20世纪30年代,中山装的造型被赋予了革命及建国的含义:前襟的四个口袋代表礼、义、廉、耻;袋盖为倒笔架形,寓意以文治国;前襟的五个扣寓意国民党五权分立,即行政、立法、司法、考试、监察,这有别于西方国家的三权分立;袖口的三个扣代表三民主义,即民族、民权、民生;衣领为封闭竖领,表示“三省吾身”严谨治身的理念。

霞飞路与石库门

改革开放前,每人每月24斤粮食、4两油、5两肉、20斤煤,布每年1丈2布。其他物资都要凭票购买,缝纫机、收音机、自行车因为很难买到,所以成为了人们结婚时候的三件宝。

问题:为什么人们的物质生活出现极大地改善?

第15课 交通和通讯进步

一、铁路交通的变迁

1)近代对于铁路态度的变化

2)铁路与经济的关系

3)铁路与政治的关系

二、水运与航空

1)水运交通兴起的原因

2)近代的航空业

三、通讯变迁

1)民国时期的“电战”

一、铁路与公路

在1840年的鸦片战争中,英国从英国本土将士兵运到中国用了110天,从印度乘快速帆船只要25天,而中国方面调兵的速度:临省要30-40天,隔一省要50天,三省要70天,隔四省要90天以上。1841年4月,定海失守后道光皇帝调广西兵1000增援浙江,到7月他们赶到浙江宁波时候,英军已经进入长江流域,于是该部队又匆忙被调往江苏,却又扑了个空。一直到战争结束,该部队竟然没有参与一场战斗。

——茅海建:《天朝的崩溃》

铁路刚进入中国,清朝的官员大多数人都反对铁路,认为修筑铁路弊端有三:一为“资敌”——对洋人入侵国土长驱直入有利;二为“病民”——占用大量农田、拆迁民宅坟墓,破坏风水;三为“失业”——铁路修成后,沿线舟车挑夫、行栈铺房无以为生,必将聚为流寇。英人所修的吴淞铁路因此而被拆除。义和团运动中甚至出现了“烧铁路、拔电杆,海中去翻火轮船”的口号。但是这些并没有阻碍铁路的发展。中国的铁路修造始于1881年,起初是为了为开平煤矿运煤而修建。后清廷颁布诏谕将铁路看做“自强要策,必应通天下全局”、“有内地火车铁路,屯兵于旁,闻警施援,可以一日千数百里” 。

问题:清政府对于铁路修建的态度有怎样的变化?变化的原因是什么?

“国民需要之原则言之,此为第一需要之铁路。盖所经地方,较诸本部十八行省尤为广阔。现以交通运输机关缺乏之故,丰富地域,委为荒壤,而沿海沿江烟户稠密省分,麕聚之贫民无所操作,其弃自然之惠泽而耗人力于无为者,果何如乎?”希望修筑铁路11万英里,那么“则稠密省区无业之游民,可资以开发此等富足之地。此不仅有利于中国,且有以利世界商业于无穷也。”

——节选自孙中山:《建国方略》

以京汉铁路为例,铁路沿线迅速发展起来,武汉周边,本来“草庐茅店,三五零星”的硚口至谌家矶一带,也变得“三十里几比室直连矣”。出现了漯河、郑州、石家庄等“铁路拉出来来的城市”。

问题:路权的意义在哪里?什么条约后外人开始窥伺中国的路权?后来引发了什么运动?

保路运动

交通系

京汉铁路工人大罢工

甲午战争后,帝国主义开始争夺在中国境内修铁路的权力,到1900年,法德俄英四国共攫取了14条铁路承造权。辛亥革命后,中国铁路共有9618公里,铁路干线20余条。其中自有6.9%,外国人经营占39.1%,外国参与经营54%。外国视铁路为自己势力范围,不仅经营铁路,同时再铁路沿线派驻军队等特权。到1949年,全国铁路共有58条,2万多公里。 ——严昌洪:《20世纪中国社会生活变迁》

铁路时速不断增加,1905年,沪宁线全程要12小时,1912年孙中山从上海到南京就职走了8个小时;1930年购买自德国的“蓝钢快车”只需要五个半小时,1947年“飞快车”全程不足4小时。现在高铁只需要一个半小时就能穿梭于上海与南京之间。

民国时期铁路线

中华人民共和国时期铁路线

二、水运与航空

1862年3月27日,美商旗昌轮船公司在上海成立。旗昌轮船公司,亦名“上海轮船公司”,是美国在华旗昌洋行经营的企业之一。该行经营业务范围广泛,从鸦片走私扩大到进出口贸易,并建立航运公司、码头、仓库、以至开办机器缫丝和焙茶等厂,逐步成为19世纪美国在华最大企业机构。旗昌轮船公司开业,资本大部是中国买办商人的投资,经营沪粤、长江两大航线。

问题:为什么外国人能够开设轮船公司行使于长江之上?什么时候他能够开办缫丝和焙茶等厂?

三、通讯工具的变迁

民国时期,上台要通电,下野要通电,嘉奖要通电,和谈要通电,甚至大学老师被政府欠了薪水也要通电。有人作过统计,1912年有案可查的民国通电已经有33次,1913年有40次,1917年有72次,1920年67次,1922年97次,1926年50次,1927年51次。通电陡然成了最受欢迎的政治工具,你也通,我也通,甚至衍生出一个专有名词,叫做电战。民国时期电报收发的日期代码也成为了人们记录大事的标示,比如汪精卫著名的投敌电报就被叫做“艳电”。

第16课 大众传媒的变迁

一、报刊走向繁荣

1)邸报

2)报纸兴起的原因

3)报刊的政治性、经济性与文化性

二、电影业发展

三、互联网的兴起

一、报刊走向繁荣

“邸报”又称“邸抄”(亦作邸钞),并有“朝报”“条报”“杂报”之称,四者皆用“报”字,可见它是用于通报的一种公告性新闻,是专门用于朝廷传知朝政的文书和政治情报的新闻文抄。最早出现在西汉初期,定期把皇帝的谕旨、诏书、臣僚奏议等官方文书以及宫廷大事等有关政治情报,写在竹简上或绢帛上,然后由信使骑着快马,通过秦朝建立起来的驿道,传送到各郡长官。

问题:古代邸报是做什么用的?

1896年,梁启超开办《时务报》,在《论报馆有益于国事》,文中指出:“……言政务者可阅官报,言地理者可阅地学报,言兵学者可阅水陆军报,言农务者可阅农学报,言商政者可阅商会报,言医学者可阅医学报,言工务者可阅工程报,言格致者可阅各种天算声光电专门名家之报,有一学即有一报。其某学得一新义,即某报多一新闻。”从此可以看出时务报是本着各个学科无所不包的办刊宗旨来进行其传播的,并且多为传播“新义” 。严复办《国闻报》则认为:“《国闻报》何为而设也?曰:将以求通焉耳。夫通之道有二:一曰通上下之情,一曰通中外之故。为一国自立之国,则以通下情为要义;塞其下情,则有利而不知兴,有弊而不知去,若是者国必弱。”。

问题:梁启超、严复办报纸的目的有哪些?

抗战时期,陪都重庆物价暴涨、产品偷工减料,连烧饼、油条也纷纷涨价。《新民报》编辑程大千将一条物价飞涨的新闻,仿宋词佳句“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,拟了一条标题:“物价容易把人抛,薄了烧饼,瘦了油条”。 《新民报》要刊发了一则讽刺国民党官员生活腐化的新闻,拟标题为“前方吃紧,后方紧吃”。 1943年,成都各大、中院校毕业生大都找不到工作,青年学子们怨声载道。《新民报》登载了四川大学通讯员写的一则消息,说该校厕所管道堵塞,不能使用。张友鸾制作了耐人寻味的标题:“川大出路成问题”。

二、影视作品发展

夜上海夜上海你是个不夜城

华灯起乐声响歌舞升平

只见她笑脸迎谁知她内心苦闷

夜生活都为了衣食住行

酒不醉人人自醉

胡天胡地蹉跎了青春

晓色朦胧倦眼惺忪大家归去

心灵儿随着转动的车轮

换一换新天地别有一个新环境

回味着夜生活如梦初醒——《夜上海》

三、互联网的兴起

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

一、课标要求

中国近现代社会生活的变迁

1)了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

2)了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

3)以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

会考说明中的要求:

中国近现代社会生活的变迁

2.4.1代以来人们物质生活和社会习俗的变化(A)2.4.2影响近代以来人们物质生活和社会习俗变化的因素(B)

2.4.3近代以来交通工具和通讯工具的进步对人们社会生活的影响 (B)

2.4.4近代以来大众传媒的发展(A)

2.4.5大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化(B)

高考说明要求:

近现代中国的社会生活与科技文教

(1)物质生活和社会习俗的变化

(2)交通、通讯工具的进步

(3)大众传媒的发展

二、北京历年考题

1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,19世纪80年代这一观测台利用上海法租界内的信号塔开始报告正午时刻,为外国船只服务。这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,列强控制下的清朝海关采用“海岸时”,使用的是东经120?的时刻。此后“海岸时”逐渐被铁路、航运、邮政、电报等行业采用,并延及京奉等铁路沿线和长江流域。1918年,北洋政府将全国划分为5个时区,1927年将北京时定为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟。与此同时,汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间。(2013年北京卷)

依据材料二并结合所学,解读从“海岸时”到北京时间在近现代中国的变化历程。(14分) 要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

时间性

空间性

经济因素

政治因素

??

民国共和,礼仪渐减,一切官场仪仗,如衔牌等件,亦皆废置,不尚繁文。近见缙绅士庶人家,每至丧葬出殡,炫耀街衢,至今惯用前清某太夫人衔牌,及旗伞大锣,“肃静回避”“前清举人进士”“某科翰林”及“乐善好施”等牌,亦当衔牌之用,甚至皂隶贱役,亦且假袭官衔。道途见之,每每嗤鼻。此辈者,半皆欺饰庸愚耳目,假作炫耀之资耳。?——胡朴安《中华全国风俗志》(海淀2014)

依据材料一说明民国时期礼仪风俗变化的状况。结合所学知识分析其原因。(5分)

状况:社交礼仪简化,崇尚平等观念,旧的礼仪仍然存在于社会现实中

原因:辛亥革命的影响,但革命和变革不够彻底。

三、社会生活史研究什么?

研究一定历史时空中的人、社会结构、社会组织及相互之间的关系

研究一定历史是空中各个层面的社会生活

将这种人与生活置于静态的空间与动态的时间中去具体的实证考察与宏观的整体研究。

全息史观

——忻平:《从上海发现历史》

生活史涵盖了哪些变化?

1由传统向现代转型

2出现了东西方走向交融

3生活质量不断提高

具有政治性

具有经济特点

影响世界观与价值观

——严昌洪:《中国社会生活变迁史》

四、推荐书目与研究动态

桑巴特:

《奢侈与资本主义》

路威:

《文明与野蛮》

白人所谓的“文明世界”与其他国家的“野蛮世界”之间不存在着绝对的“文明”或是“野蛮”,而无论是“文明”还是“野蛮”都有着一个逐渐发展变化的认识过程,针对文化的不同形态而对其定义“文明”或是“野蛮”显然是不科学的。

十八世纪巴黎贵妇流行极高的发髻,头发上加纱、花和鸟羽,堆得像一座宝塔。发髻高到进不了马车门,以至于需要上车前先把“宝塔”拆去一层,下了车再重新盖上。宝塔不仅盖得高,而且还扑有大量粉,于是,不堪重负的头顶终日遍生虱子,聪明人应景发明一种象牙棒,可以高高举起来搔痒。

——路威:《文明与野蛮》

奢侈,贵族的罪恶,

可无数穷人藉此谋生,

可恶的傲慢使更多的穷人活命。

虚荣和嫉妒本身

决定了工厂的发展,

美食、家具和服装

显示了他们的愚蠢和轻浮,

而这种古怪可笑的恶习

正是推动商业前进的动力。

——桑巴特:《奢侈与资本主义》

社会生活史研究动态

一、微观研究成为了主要方向

二、概念史研究

三、器物中的象征

四、景观的符号作用

五、身体性别研究

六、时间概念凸显

《中山陵》

《再造病人》

《世界时间

与东亚时间》

《制造中国》

五、教学建议

一、重点知识讲解

(突出变化性与冲突性、传统与现代性的对抗、(原因、影响、阅读能力)整体性解读(空间、时间))

二、通史教学

(联系必修一、二、三知识)

三、个案研究

原因 表现 影响 涉及

第14课 外来冲击

传统影响

政治推动

经济影响

科技进步 吃、穿、住,习俗

(政治) 现代化(进步性、城市化)

西方化(传统习俗价值观变迁、冲突性)

多样化

(物质丰富、中西结合)

必修I:

条约体系的建立,与中国门户开放的形成

中华民国的建立以及旧民主主义革命的发展

必修II:

自然经济的解体与洋务运动

民族资本主义的兴起

改革开放

必修III:

师夷长技以制夷思想

新文化运动

三民主义的形成

(半殖半封与新旧民主革命)

第15课 铁路、电报、水运、航空、电报(经济)

第16课 报纸、杂志、影视作品(思想)

第十四课 物质生活与习俗的变迁

六、教学设计

一、动荡的近代社会生活

1)发辫的出现与废除

2)作为“陋习”的缠足

3)从“旗服”到“旗袍”

4)住宅的变化

二、新中国的新风尚

1)服装的变化

2)结婚“三大件”的变迁

1)中国人从什么时候开始留发辫的?

2)为什么又要废除发辫?

3)从被剪者的面目神情来看,他为什么会有如此木然的神情?

一、动荡的近代社会生活

《孝经》有言:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”汉人成年之后就不可剃发。1644年清朝入关,不久便颁布剃发令,规定:全国官民,京城内外限十日,直隶及各省地方以布文到日亦限十日,全部剃发。”其执行口号是:“留头不留发,留发不留头”。引起汉人的不满,顾炎武就指出:“一旦持剪刀,剪我半头秃,华人髡为夷,苟活不如死!”可见人们对于剃发令的不满。不久江南地区就爆发了大规模的反抗,著名的江阴八十一日与嘉定十日都与此有关。经过野蛮的推行,“金钱鼠尾”的满族发饰才在中国确立了下来。

为什么当时的人们要激烈反抗剃发令?

“钱太爷的大儿子……他先前跑上城里去进洋学堂,不知怎么又跑到东洋去了,辫子也不见了,他的母亲大哭了十几场,他的老婆跳了三回井。后来,他的母亲到处说,“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去了。本来可以做大官,现在只好等留长再说了。”然而阿Q不肯信,偏称他“假洋鬼子”……阿Q尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子。辫子而至于假,就是没了做人的资格。”——鲁迅:《阿q正传》

清末很多人已经视辫子为生活中的一部分,没有辫子是苦力、乞丐特有的装束。但西方人却认为发辫既不卫生也不方便,把它看做”猪尾巴“,尤其在外华人饱受歧视。在美与日本的华人留学生很早就剪掉了发辫,而发辫也成为了清政府专制主义的象征。在辛亥革命时期是否保留发辫成为了拥护革命与否的标志,很多年轻人在街头强行剪掉别人的发辫,阎锡山在山西因一个小学教员留了辫子而把他枪毙。——葛凯:《制造中国》

问题:为什么曾经剃发令引发的叛乱在二十世纪末反而成为了一般大众的枷锁?

拖辫发,着胡服,踟蹰于伦敦之市,行人莫不曰pigtail,savage者,何哉?又踟蹰于东京之市,行人莫不曰“豕尾だ”,何为哉?嗟夫!汉官威仪,扫地殆尽!唐制衣冠,荡然无存。受抚吾所衣之衣,所顶之发,吾恻痛于心。

——路康德:《满与汉》

作为“陋习”的缠足

中国知识分子和权力精英,纷纷透过种种规范性的二元对立命题,集体塑造了一种盖棺定论式的认知典范。按照他们的逻辑,缠足是野蛮习俗,起于“污君独夫民贼贱丈夫”的父权封建专制,不但缠足妇女深受其害——“缠了足,便是废物中的废物”而且还败坏国族形象,招致“外人野蛮人之讥”,牵累国族存续,使国族面临“澌灭之厄”

——高彦颐:《金莲崇拜》

五代时李后主酷爱自己脚小的妃子窅[yǎo] 娘,为他制作了六尺的金莲命她以帛缠足,使脚纤小屈上作新月状,再穿上素袜在莲花台上翩翩起舞,之后缠足之风盛行,有一双三寸小脚成为妇女下嫁的第一要求,赛脚会在民间非常盛行。满清入关后试图向剃发令一样禁止汉族妇女裹脚,但最终失败,甚至缠足被汉人看做“男降女不降”反抗清人的象征。不久满族妇女也喜爱上了缠足,但迫于满足祖训不得缠足,只好穿上了马蹄鞋隐藏自己的“大脚”。

——高彦颐:《金莲崇拜》

在古人看来,缠足到底是美还是丑,为什么连满族都喜欢上了缠足?

十九世纪末,英国来华传教的牧师macgowan在厦门建立天足会,提倡妇女不再裹脚,将缠足习俗看做陋习,戊戌变法后越来越多的人认为:“我国妇女以缠足闻于世,为欧美人诟病久矣”,“外人拍影传笑,讥为野蛮人矣”因而要“洗国民之耻辱”。不久各地缠足会纷纷设立。1911年12月,孙中山还下令内务府通饬各省,一律劝禁缠足,对于不放脚的妇女实行强制放脚和罚款,被放足的双脚因此被叫做“文明脚”。

——高彦颐:《金莲崇拜》

是谁开始提议要废除缠足陋习,是什么原因为人们所接受?

民间传言,一旦妇女不再裹脚,阎锡山(民国山西军阀)就会征召她们入伍,派他们去打仗。除此之外,地方乡绅还担心终止缠足将会败坏道德风尚,摧毁妇女的柔顺品行,结果不好出聘。在山西南部的若干邻近县份里,乡民纷纷为十三四岁的女儿找婆家,因为他们听到一个传言,说道查脚员仅查女儿,而不查媳妇。

————高彦颐:《金莲崇拜》

辛亥革命前夕许多积极参与革命团体的青年女性喜欢模仿男性穿长袍,以示与男性没有区别。秋瑾便是其中之一,光复会的成员都叫他秋先生。在此之后女子服男子长袍的现象在全国也越来越普遍。新文化运动后,人们开始思考如何才能真正通过着装凸显女性的魅力,脱胎于满人服饰的旗袍孕育而生。较旗人服饰而言,民国旗袍面料较轻薄,印花织物增多,装饰亦较简约,同时开省收腰,开衩处露腿,表现体态或女性曲线。尤其融入西方元素的海派旗袍被西方人称作“Chinese dress”20年代甚至旗袍被看做了女性的国家礼服。

——李欧梵:《上海摩登》

问题:清代服饰与民国服饰有哪些变化?

腰

脚

1928

鞋

1934

中山装刚设计出来时,并没有特殊的含义。20世纪30年代,中山装的造型被赋予了革命及建国的含义:前襟的四个口袋代表礼、义、廉、耻;袋盖为倒笔架形,寓意以文治国;前襟的五个扣寓意国民党五权分立,即行政、立法、司法、考试、监察,这有别于西方国家的三权分立;袖口的三个扣代表三民主义,即民族、民权、民生;衣领为封闭竖领,表示“三省吾身”严谨治身的理念。

霞飞路与石库门

改革开放前,每人每月24斤粮食、4两油、5两肉、20斤煤,布每年1丈2布。其他物资都要凭票购买,缝纫机、收音机、自行车因为很难买到,所以成为了人们结婚时候的三件宝。

问题:为什么人们的物质生活出现极大地改善?

第15课 交通和通讯进步

一、铁路交通的变迁

1)近代对于铁路态度的变化

2)铁路与经济的关系

3)铁路与政治的关系

二、水运与航空

1)水运交通兴起的原因

2)近代的航空业

三、通讯变迁

1)民国时期的“电战”

一、铁路与公路

在1840年的鸦片战争中,英国从英国本土将士兵运到中国用了110天,从印度乘快速帆船只要25天,而中国方面调兵的速度:临省要30-40天,隔一省要50天,三省要70天,隔四省要90天以上。1841年4月,定海失守后道光皇帝调广西兵1000增援浙江,到7月他们赶到浙江宁波时候,英军已经进入长江流域,于是该部队又匆忙被调往江苏,却又扑了个空。一直到战争结束,该部队竟然没有参与一场战斗。

——茅海建:《天朝的崩溃》

铁路刚进入中国,清朝的官员大多数人都反对铁路,认为修筑铁路弊端有三:一为“资敌”——对洋人入侵国土长驱直入有利;二为“病民”——占用大量农田、拆迁民宅坟墓,破坏风水;三为“失业”——铁路修成后,沿线舟车挑夫、行栈铺房无以为生,必将聚为流寇。英人所修的吴淞铁路因此而被拆除。义和团运动中甚至出现了“烧铁路、拔电杆,海中去翻火轮船”的口号。但是这些并没有阻碍铁路的发展。中国的铁路修造始于1881年,起初是为了为开平煤矿运煤而修建。后清廷颁布诏谕将铁路看做“自强要策,必应通天下全局”、“有内地火车铁路,屯兵于旁,闻警施援,可以一日千数百里” 。

问题:清政府对于铁路修建的态度有怎样的变化?变化的原因是什么?

“国民需要之原则言之,此为第一需要之铁路。盖所经地方,较诸本部十八行省尤为广阔。现以交通运输机关缺乏之故,丰富地域,委为荒壤,而沿海沿江烟户稠密省分,麕聚之贫民无所操作,其弃自然之惠泽而耗人力于无为者,果何如乎?”希望修筑铁路11万英里,那么“则稠密省区无业之游民,可资以开发此等富足之地。此不仅有利于中国,且有以利世界商业于无穷也。”

——节选自孙中山:《建国方略》

以京汉铁路为例,铁路沿线迅速发展起来,武汉周边,本来“草庐茅店,三五零星”的硚口至谌家矶一带,也变得“三十里几比室直连矣”。出现了漯河、郑州、石家庄等“铁路拉出来来的城市”。

问题:路权的意义在哪里?什么条约后外人开始窥伺中国的路权?后来引发了什么运动?

保路运动

交通系

京汉铁路工人大罢工

甲午战争后,帝国主义开始争夺在中国境内修铁路的权力,到1900年,法德俄英四国共攫取了14条铁路承造权。辛亥革命后,中国铁路共有9618公里,铁路干线20余条。其中自有6.9%,外国人经营占39.1%,外国参与经营54%。外国视铁路为自己势力范围,不仅经营铁路,同时再铁路沿线派驻军队等特权。到1949年,全国铁路共有58条,2万多公里。 ——严昌洪:《20世纪中国社会生活变迁》

铁路时速不断增加,1905年,沪宁线全程要12小时,1912年孙中山从上海到南京就职走了8个小时;1930年购买自德国的“蓝钢快车”只需要五个半小时,1947年“飞快车”全程不足4小时。现在高铁只需要一个半小时就能穿梭于上海与南京之间。

民国时期铁路线

中华人民共和国时期铁路线

二、水运与航空

1862年3月27日,美商旗昌轮船公司在上海成立。旗昌轮船公司,亦名“上海轮船公司”,是美国在华旗昌洋行经营的企业之一。该行经营业务范围广泛,从鸦片走私扩大到进出口贸易,并建立航运公司、码头、仓库、以至开办机器缫丝和焙茶等厂,逐步成为19世纪美国在华最大企业机构。旗昌轮船公司开业,资本大部是中国买办商人的投资,经营沪粤、长江两大航线。

问题:为什么外国人能够开设轮船公司行使于长江之上?什么时候他能够开办缫丝和焙茶等厂?

三、通讯工具的变迁

民国时期,上台要通电,下野要通电,嘉奖要通电,和谈要通电,甚至大学老师被政府欠了薪水也要通电。有人作过统计,1912年有案可查的民国通电已经有33次,1913年有40次,1917年有72次,1920年67次,1922年97次,1926年50次,1927年51次。通电陡然成了最受欢迎的政治工具,你也通,我也通,甚至衍生出一个专有名词,叫做电战。民国时期电报收发的日期代码也成为了人们记录大事的标示,比如汪精卫著名的投敌电报就被叫做“艳电”。

第16课 大众传媒的变迁

一、报刊走向繁荣

1)邸报

2)报纸兴起的原因

3)报刊的政治性、经济性与文化性

二、电影业发展

三、互联网的兴起

一、报刊走向繁荣

“邸报”又称“邸抄”(亦作邸钞),并有“朝报”“条报”“杂报”之称,四者皆用“报”字,可见它是用于通报的一种公告性新闻,是专门用于朝廷传知朝政的文书和政治情报的新闻文抄。最早出现在西汉初期,定期把皇帝的谕旨、诏书、臣僚奏议等官方文书以及宫廷大事等有关政治情报,写在竹简上或绢帛上,然后由信使骑着快马,通过秦朝建立起来的驿道,传送到各郡长官。

问题:古代邸报是做什么用的?

1896年,梁启超开办《时务报》,在《论报馆有益于国事》,文中指出:“……言政务者可阅官报,言地理者可阅地学报,言兵学者可阅水陆军报,言农务者可阅农学报,言商政者可阅商会报,言医学者可阅医学报,言工务者可阅工程报,言格致者可阅各种天算声光电专门名家之报,有一学即有一报。其某学得一新义,即某报多一新闻。”从此可以看出时务报是本着各个学科无所不包的办刊宗旨来进行其传播的,并且多为传播“新义” 。严复办《国闻报》则认为:“《国闻报》何为而设也?曰:将以求通焉耳。夫通之道有二:一曰通上下之情,一曰通中外之故。为一国自立之国,则以通下情为要义;塞其下情,则有利而不知兴,有弊而不知去,若是者国必弱。”。

问题:梁启超、严复办报纸的目的有哪些?

抗战时期,陪都重庆物价暴涨、产品偷工减料,连烧饼、油条也纷纷涨价。《新民报》编辑程大千将一条物价飞涨的新闻,仿宋词佳句“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,拟了一条标题:“物价容易把人抛,薄了烧饼,瘦了油条”。 《新民报》要刊发了一则讽刺国民党官员生活腐化的新闻,拟标题为“前方吃紧,后方紧吃”。 1943年,成都各大、中院校毕业生大都找不到工作,青年学子们怨声载道。《新民报》登载了四川大学通讯员写的一则消息,说该校厕所管道堵塞,不能使用。张友鸾制作了耐人寻味的标题:“川大出路成问题”。

二、影视作品发展

夜上海夜上海你是个不夜城

华灯起乐声响歌舞升平

只见她笑脸迎谁知她内心苦闷

夜生活都为了衣食住行

酒不醉人人自醉

胡天胡地蹉跎了青春

晓色朦胧倦眼惺忪大家归去

心灵儿随着转动的车轮

换一换新天地别有一个新环境

回味着夜生活如梦初醒——《夜上海》

三、互联网的兴起

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势