人教版高中语文 选修《中外传记作品选读》第四课 贝多芬 上课课件(55张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 选修《中外传记作品选读》第四课 贝多芬 上课课件(55张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-03 23:04:53 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

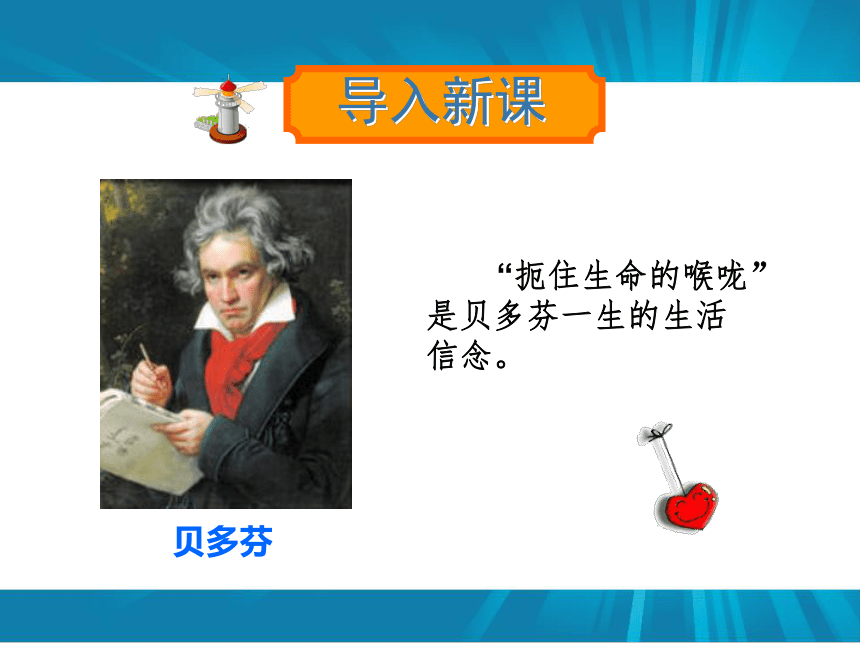

导入新课

“扼住生命的喉咙”是贝多芬一生的生活信念。

贝多芬

扼住命运的咽喉

——罗曼·罗兰

贝多芬:

第四课

学习目标

知识与技能:

1、了解贝多芬一生的重要事件。

2、学习作者的写作技巧 。

3、训练学生理解文字含义的技巧?。?

过程与方法:

1、本文语言精美,在史料基础上添加作者本人的见解,加强学生的阅读,让学生自然地受到感染,体会文章的韵味。

2、理解关键语句,提高对作者在文中表达的思想感情的领悟能力。

3、体会作者抓住特征进行肖像描写,以突显人物精神气质的方法。

情感、态度与价值观:

1、引导学生追求理想。向生活的苦难挑战的大无畏精神。

2、培养学生不惧困难,努力追求自己的梦想的顽强品质。

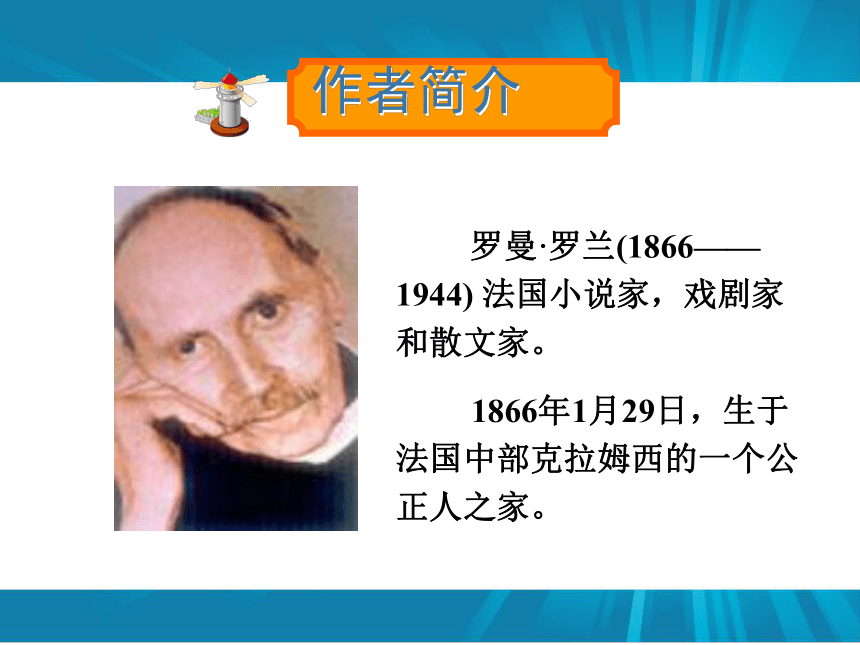

作者简介

罗曼·罗兰(1866——1944) 法国小说家,戏剧家和散文家。

1866年1月29日,生于法国中部克拉姆西的一个公正人之家。

他的主要作品有《贝多芬传》《托尔斯泰传》《米开朗琪罗传》)和《约翰·克里斯朵夫》。

后来又有《母与子》、《贝吉传》等重要作品。

罗曼·罗兰的艺术成就主要在于他用豪爽质朴的文笔刻画了在时代风浪中,为追求正义、光明而奋勇前进的知识分子形象。其代表作《约翰·克利斯朵夫》被高尔基称为“长篇叙事诗”,被誉为20世纪最伟大的小说。

写作背景

《贝多芬传》是罗曼罗兰的代表作《名人传》其中一篇。它们均创作于二十世纪初期,无论在当时是在后世都产生了广泛的影响。

本文写作于上个世纪初,“老大的欧罗巴在重浊与腐败的气氛中昏迷不醒。粗鄙的物质主义镇压着思想……社会在乖巧卑下的自私自利中窒息以死,人类喘不过气来”。

罗曼·罗兰有感于当时社会气氛的低迷,希望借贝多芬的人格精神来激励人生。

傅雷在“译者序”中说:“疗治我青年时世纪病的是贝多芬,扶植我在人生中的战斗意志的是贝多芬,在我灵智的成长中给我大影响的是贝多芬。”

可以说,贝多芬的“扼住命运的咽喉”的崇高精神,在苦难时期给人以精神上的激励与意志上的支持。被众多青年视之为精神支柱。

在这三部传记中,罗曼·罗兰没有拘泥于对传主的生平做琐屑的考述,也没有一般性地追溯他们的创作历程,而是紧紧把握住这三位拥有各自领域的艺术家的共同之处,着力刻画了他们为追求真善美而长期忍受苦难的心路历程。罗曼·罗兰称他们为“英雄”,以感人肺腑的笔墨,写出了他们与命运抗争的崇高勇气和担荷全人类苦难的伟大情怀,可以说是为我们谱写了另一阕“英雄交响曲”。

路德维希·凡·贝多芬

(1770年12月16日——1827年3月26日)出生于德国莱茵河畔距法国不远的城市——波恩,德国作曲家。伟大的德国作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一,对世界音乐的发展(从古典主义时期到浪漫主义时期)有着举足轻重的作用,被世人尊称为 “乐圣”。

传主简介

贝多芬生活道路非常坎坷,晚年失聪;他从1796年26岁时开始便已感到听觉日渐衰弱,但直到1801年,当他确信自己的耳疾无法医治时,才把这件事情告诉给他的朋友。但是,他对艺术的爱和对生活的爱战胜了他个人的苦痛和绝望--苦难变成了他的创作力量的源泉。在这样一个精神危机发展到顶峰的时候,贝多芬以坚强的意志克服了重重困难他开始创作他的乐观主义的第三“英雄”交响曲。“英雄”交响曲标志着贝多芬的精神的转机,同时也标志着他创作的“英雄年代”的开始。

贝多芬在维也纳的后一阶段,由于欧洲正经历着严重的政治反动时期,即梅特涅的反动统治特别的猖獗的时期,他的创作也暂时呈现颓势(1813-1817)。从1818年起,在贝多芬一生的最后十年当中(1818一1827),他在耳朵全聋、健康情况恶化和生活贫困,精神上受到折磨的情况下,仍以巨人般的毅力创作了《第九“合唱”交响曲》,总结了他光辉的、史诗般的一生并展现了人类的美好愿望。

课文讲解

贝多芬的一生——

苦难与希望的结合,悲剧与坚持的斗争。

学习本文要清楚理解到贝多芬的高尚精神与面对苦难时的强烈意志。

下面我们来看几个问题,以此来理解本文作者所要表达的思想内容。

贝多芬“但当患难”的悲剧精神和高尚的人格和他的艺术创作有什么联系?

1802年的大作品中有葬曲的朔拿大(全集卷二十六);俗称为《月光曲》的《幻想朔拿大》(全集卷二十七之二)全集卷三十之一二的朔拿大,都是由1801年到1803年间,他那段无疾而终的受挫爱情,与身体的病痛所带来的痛苦引发的创作灵感而在作品中的反映。

苦难造就了贝多芬的坚强,爱情的失败使他更为孤僻与沉郁,他的身世更加带有悲剧色彩,但是这些苦难都在他强大的意志之下转化为对音乐的激情与热爱,创作的灵感与材料,这些都在他同时期的作品里体现出来。

1803年的《第二交响乐》反映着他年少气盛的情爱,这显然是他的意志占了强大的优势,战胜了病痛,战胜了忧伤,战胜了孤独与寂寞,在作品中不再有忧伤的情绪,全是充满希望充满激情的生命的乐章,歌颂了生命的高尚与希望,欢乐与幸福。

“我要扼住命运的咽喉”这便是她所有作品中所体现的精神,同时也是他坚持在苦难中斗争的精神支柱。

在个人生活之中,痛苦、贫穷、疾病、忧伤无时不刻的在敲打着这个可怜的人,但是他在这样的不堪的生命中,不断地站立起来奋力抗争,他在绝望之中并不是消沉而是渴望幸福,爱情,和对未来充满希望。

《欢乐颂》便是,歌颂着欢乐希望与幸福,并不见他的悲怆与忧郁。

为什么苦难和悲剧反而能成就真正深刻的有震撼力的艺术?

苦难中的贝多芬,一边忍受着精神上物质上和身体上的痛苦,却对音乐有着极大的热情,他凭着这股热爱之情,“扼住命运的咽喉”更加坚定了他对抗苦难的信心与坚决。

正是苦难,造就了逆境中的英雄,造就了逆境中不屈服的性格,正是如此的苦难困扰阻挠着他前进的步伐,所以才更加激起反抗命运的斗志与抗击的意志。

正是这样的苦难与悲剧,忧郁沉寂的贝多芬不断在苦难里锻炼意志,同时在绝望中仍旧有着对生的希望,只有在命运的压迫下,才能有更强烈的希望。

贝多芬的一生都是在与苦难与悲剧的斗争,这让他更有了对希望对幸福都光明的渴望期盼,所以他用音乐歌颂他的光明歌颂幸福欢乐歌颂自由歌颂爱情歌颂英雄。

让更多的人对生命敬畏对希望热爱,他用他的艺术用他的希望用他的音乐,展示了生机勃勃的生命的乐章,这是苦难所激励的结果也是为生命而战的希望。

傅雷(1908——1966)我国著名翻译家。曾留学法国,学习文艺理论及艺术史。他翻译的罗曼·罗兰和巴尔扎克作品都是翻译史上的经典之作。

译者简介

资料链接

主要翻译罗曼·罗兰的作品有“巨人三传”(即《贝多芬传》《托尔斯泰传》《米开朗琪罗传》)和《约翰·克里斯朵夫》等。

翻译的巴尔扎克的作品有《高老头》《贝姨》《邦斯舅舅》等。

他写给儿子的书信集《傅雷家书》,广为流传,影响极大。

1787年4月,一位年青人前往维也纳拜见当时的大音乐家莫札特。此人其貌不扬,短小精明,在莫札特面前大展钢琴身手,连被誉称神童的莫札特亦为之惊叹。立即向在场的朋友说:“此年青人必为乐坛掀起狂澜。” 莫札特的预言不到十年立即应验,此人正是鼎鼎大名的贝多芬。

人物年表

【惨遭鞭笞的童年】

贝多芬1770年12月16日出生于德国科隆附近莱茵河畔的波昂。他的父亲约翰庸庸碌碌,嗜酒如命,童年时代贝多芬毫无幸福可言。他的父亲希望儿子成为第二个神童,以便使他享受荣华富贵,强迫他学习钢琴,稍有不遂,即遭毒打。就在这样凄惨痛苦命运下,贝多芬过了童年。

后来他两次到达音乐之都到了维也纳,受教于海顿门下一年,又向申克、阿布雷兹贝格与萨里耶里等名师求教,尤其是后者,他学了有十年之久。

【挣脱束缚 追求自由】

1795年贝多芬在维也纳举行了第一次音乐会,当时他亲自弹奏自己写作的「第二号钢琴协奏曲」他因此名闻遐迩。

同年他又出版了三首钢琴三重奏,贝多芬奠定了他演奏者与作曲家的双重声誉。

此后五年,他又写作了第一号到第十一号钢琴奏鸣曲。以及第一号到第三号钢琴协奏曲。贝多芬在一帆风顺之际,声名如日中天,然而不幸的命运降临到他身上——他有了耳聋的疾病。

【听不见声音的巨人】

这是很残酷的打击,为了怕人发觉他耳聋,贝多芬逐渐离群索居,自己变得愈来愈孤僻。

而在此时,他与一名十七岁少女朱丽叶塔·古奇阿帝相恋。著名的十四号钢琴奏鸣曲「月光」就是他们相恋的作品。

1802年贝多芬迁到离维也纳车程一小时的海利金宁静村庄作曲,他在那里完成了第二号交响曲。但耳疾恶化使他痛苦万分,因而他写下了海利根施塔特遗书,陈述悲惨遭遇与不幸。

【藏着热情的火山】

贝多芬的内心蕴藏着无穷的感情,细腻、超凡、和谐、十全十美。贝多芬有意将自己的意念放在曲子中。

1809年拿破仑攻占维也纳,王子公孙纷纷逃难,贝多芬经济陷入困境。在战火弥漫的日子里,他依然留在维也纳,苦心创作,他的“皇帝”协奏曲就是在隆隆炮声中写出的。

【乐声飞入平常百姓家】

自法国革命后欧洲空气为之一新,个人自由与人权因而确定。贝多芬亦把音乐平民化了,将音乐从贵族中带入全民化。贝多芬的成就,功垂百世。

1812年贝多芬在伤兵救济音乐会上首演“第七号交响曲”与“第八号交响曲”,非常轰动。

贝多芬从1804年到1814年之间,肉体蒙受失聪的惨境,但在这11年的岁月里,他的创作丰富,历史价值史无前例。他写出了人类音乐宝藏中光芒万丈的珍品。

【最后的春雷响起了】

1818年,他的弟弟去世,他开始养育他的侄儿卡尔,但是那个他称之为“儿子”的亲人,却为他的生活雪上加霜。

贝多芬的余生已经不多,单是1826年就动了4次手术,但病情未见好转。

1827年3月26日下午,维也纳突然下了一场大风雪,伴着震耳欲聋的春雷,此时贝多芬握紧右拳,咽下了最后一口气。但是他的亲人却没有出现,在他生命的最后一刻们也是一双陌生的手为他合上眼睛。

贝多芬的葬礼在三月二十九日举行,约有两万名以上的维也纳市民参加护送到举行追悼弥撒的雅瑟尔教堂......

交响曲引起狂热的骚动,许多人哭了起来。贝多芬在中场以后感动得晕过去,大家把他抬到申德勒家,他蒙蒙胧胧地和衣睡着,不饮不食,直到次日早上。可是胜利是暂时的,贝多芬毫无盈利,音乐会不曾给他挣什么钱,物质生活的窘迫依然如故。他贫病交迫,孤独无依。可是他战胜了——战胜了人类的平庸,战胜了他自己的命运,战胜了他自己的痛苦。 _________________________________________________________________________

课堂练习

(1)上文中的交响曲是指贝多芬的“(《第九交响曲》)”,人们习惯性地称它为“(《欢乐颂》)”,它的原题是“(《d小调第九(合唱)交响曲》) ”。

(2)作者在书中称贝多芬是“(作者在书中称贝多芬为普罗曼德(普罗曼德是神话中的火神,人类文明最初的创造者。贝多芬的“自助”式奋斗,给在苦难中孤军奋斗的人以启示与鼓舞,相当于一种新的人类文明的创造) )”。

拓展阅读

《贝多芬》[德] 黄里克斯·胡赫,上海文艺出版社1986年版。

《贝多芬传记画册》,石明东编著,九洲音像出版社1999年版。

传记常识

? 传记的史述必须以历史的真实性为基础,必须建立在传记作家对于传主生平的大量材料的收集和整理的基础上的。当然,如何能够突出传主的个性和形象,重要的是依靠作家对材料的组织和选择的基础上。对传记的历史的认识,在研究者看来可以区分出三个层面:实证的观点、主体的观点和辩证的观点。

传记的史述与议论

实证的观点强调的是死的历史事实,主体的观点强调的是历史学家在研究过程中判断和过滤以后的史实,即历史的事实并不存在,都是历史学家创造出来的。即使历史学家拒绝承认主观的介入,但是不可能避免把“判断”“创造”“心灵”的因素融入到历史叙述的事实之中。辩证的观点认为实证主义的历史和主观主义的历史是很难区分开来的。这种观点承认历史事件的复杂性和差异性,把传记的历史叙述当成是历史研究对象的历史现实和历史学家对历史事实的解释糅为一体的产物。(参见赵白生《传记文学理论》的“历史事实”)

传记中的议论可以区分出不同的目的。有的作者在传记中插入议论部分,直接地表达自己的评价,是为了帮助读者了解传主形象,留下鲜明而直接的印象。而好的传记作家的议论往往是隐藏的,不是通过直接的评议,而是采用不同的阐释策略。虽然阐释的策略是千差万别的,但是却有一个共同点:作者往往在传记中依赖某种事实为主、选取相同意义指向的事实描述为主,以达到阐释的目的。(参考赵白生《传记文学理论》“传记文学的阐释策略”)

思考与探究答案

1、传记的结尾用诗化的语言总结了贝多芬的一生认为他的一生是“用他的苦难来铸成欢乐”。联系下面的句子,理解这句话的含义。

(1)我的艺术应当使可怜的人得益。

(2)在这悲痛的深渊里。贝多芬从事于讴歌欢乐。

(3)在此最后几年中所写的音乐,虽然环境恶劣,往往有一副簇新的面目,嘲弄的、睥睨一切的、快乐的。

(4)其余略

答:贝多芬的一生是苦难的一生,但他并没有被苦难压倒,而是以一种大无畏的勇敢精神,从事于讴歌欢乐,始终追求着艺术的最高境界,在他的作品中,充满了对于幸福、爱情的渴望与深情赞颂。虽然他自身的环境极为恶劣,他的作品却从不缺少对于不幸者有益的欢乐。

2、课文几次写到贝多芬的肖像,无论是直接描写,还是转述画像,都很有特色,传神的刻画出贝多芬的精神气质,找到这些描写,认真加以体会。

答:他短小臃肿,外表结实,生就运动家般的骨骼。……于里于斯·裴奈狄脱说他无异“李尔王”。(描写贝多芬的外貌时,罗曼·罗兰基本上是透过人物外在的面部特征和表情来展示贝多芬的性格和内心。从宽广的额角,狂野的头发,有穿透力的目光,到又短又方的鼻子,结实的牙床,罗曼·罗兰细致地雕刻着贝多芬特异的相貌。这些描写与其说是追求着一种外部的真实,不如说是在着力再现内在的真实,再现贝多芬非凡的个性自我。?

在作了静态而不失深刻地描写后,罗曼·罗兰接着去表现贝多芬动态的面部神情,那不惯于欢笑的笑容,忧郁的神色,突然间的变化,并把他与莎士比亚笔下的李尔王相比,说明他的内心是极其的狂乱激动。通过这样的肖像描写,一个强悍有力、躁动不宁、令人震惊的艺术家形象跃然纸上。)

这时代史丹霍塞替他画的肖像,把他当时的面目表现得相当准确。……他知道他的意志所在;他相信自己的力量。(这是贝多芬年轻时的一幅肖像,此时的贝多芬尚未经受苦难的折磨,因此“僵直的头颈”、“睥睨一切”的目光,都生动刻画出贝多芬的自信与傲慢。)

在曼勒替他画的肖像上,我们也可看到一种浪漫浪漫谛克的风雅,微微有些不自然的神情。贝多芬要博人欢心,并且知道已经博得人家欢心。猛狮在恋爱中:它的利爪藏起来了。但在他的眼睛深处,甚至在《第四交响乐》的幻梦与温柔的情调之下,我们仍能感到那股可怕的任性的脾气,突发的愤怒。(爱情的滋养似乎使贝多芬改变了狂野的气质,在他的眼睛中有了一种深邃的和平,但是力量、任性的艺术家气质并未隐退。)

狮子般的脸上,牙床紧咬着,刻画着愤怒与苦恼的皱痕,但表现得最明显的性格是他的意志,早年拿破仑式的意志:“可惜我在战争里不像在音乐中那么内行!否则我将战败他!”(这是一个特定时期的肖像,他受着独立战争的鼓动,对于民族的独立,对于自由和民主,他有着坚定的意志,狮子般的脸,紧咬着的牙床,都能体现出来。)

答:爱情把他遗弃了。1810年,他重又变成孤独;但光荣已经来到,他也显然感到自己的威力。他正当盛年。他完全放纵他的暴烈与粗犷的性情,对于社会,对于习俗,对于旁人的意见,对一切都不顾虑。他还有什么需要畏惧,需要敷衍的?爱情,没有了;野心,没有了。所剩下的只有力,力的欢乐,需要应用它,甚至滥用它。

3、评传的特点是史述与评论紧密结合,这篇传记在叙述传主的生平经历时,经常引用传主的书信、自述以及朋友的回忆录等材料,把作者本人的情感与评价自然的融入历史叙事中的。试举其中某一段落细加分析。

(这是一段史实的叙述,作者用诗一般的语言叙述了失去爱情之后的贝多芬的行动、心理,但作者的笔墨不仅限于叙事,他试图揣摩贝多芬用粗犷的力的发泄来掩埋痛苦的心理,作者很好地传达出贝多芬此时内心的痛苦挣扎,字里行间充满了敬畏和同情。)

“力,这才是和寻常人不同的人的精神!”(引用作者自己的话,印证作者的揣测。)他又开始不修边幅,举止也愈加放肆。他知道他有权可以言所欲言,即对世间最大的人物亦然。“除了仁慈以外,我不承认还有什么优越的标记。”(他开始不修边幅,同时心里认为除了仁慈之外,不需要什么外在的表征,作者的叙述和贝多芬的语言互相印证。)

这是他1812年7月17日所写的说话。裴蒂娜·勃朗太诺那时看见他,说“没有一个帝皇对于自己的力有他这样坚强的意识”。她被他的威力慑服了,写信给歌德时说道:“当我初次看见他时,整个世界在我面前消失了,贝多芬使我忘记了世界,甚至忘记了你,噢,歌德!……我敢断言这个人物远远地走在现代文明之前,而我相信我这句话是不错的。”(引用裴蒂娜·勃朗太诺的话,从当时人的角度评价此时的贝多芬的精神状态,与作者的评价、贝多芬的自述互相配合,让人感受到贝多芬坚强的意志以及强烈的感染力。同时这段话也起着引起下文的作用。)

歌德设法要认识贝多芬。1812年,终于他们在波希米的浴场托帕列兹地方相遇,结果却不很投机。贝多芬热烈佩服着歌德的天才;但他过于自由和过于暴烈的性格,不能和歌德的性格融和,而不免于伤害他。他曾叙述他们一同散步的情景,当时这位骄傲的共和党人,把威玛大公的枢密参赞教训了一顿,使歌德永远不能原谅。(作者简略叙述贝多芬和歌德两位天才的会面,并且解释两人之所以不投机的原因在于贝多芬过于自由和过于暴烈的性格。)

“君王与公卿尽可造成教授与机要参赞,尽可赏赐他们头衔与勋章;但他们不能造成伟大的人物,不能造成超临庸俗社会的心灵……而当像我和歌德这样两个人在一起时,这般君侯贵胄应当感到我们的伟大。──昨天,我们在归路上遇见全体的皇族。我们远远地就已看见。歌德挣脱了我的手臂,站在大路一旁,我徒然对他说尽我所有的话,不能使他再走一步。于是我按了一按帽子,扣上外衣的钮子,背着手,往最密的人丛中撞去。

亲王与近臣密密层层;太子洛道夫对我脱帽;皇后先对我招呼。──那些大人先生是认得我的。──为了好玩起见,我看着这队人马在歌德面前经过。他站在路边上,深深地弯着腰,帽子拿在手里。事后我大大地教训了他一顿,毫不同他客气。……”(这段自述一方面解释了歌德和贝多芬不能和谐相处的原因,一方面阐述了贝多芬的人生信念,他那种蔑视权贵、极端自信自尊、倔强任性的性格,在与歌德的对比中鲜明地凸现出来。传主的自述印证了作者的分析。)而歌德也没有忘记。

导入新课

“扼住生命的喉咙”是贝多芬一生的生活信念。

贝多芬

扼住命运的咽喉

——罗曼·罗兰

贝多芬:

第四课

学习目标

知识与技能:

1、了解贝多芬一生的重要事件。

2、学习作者的写作技巧 。

3、训练学生理解文字含义的技巧?。?

过程与方法:

1、本文语言精美,在史料基础上添加作者本人的见解,加强学生的阅读,让学生自然地受到感染,体会文章的韵味。

2、理解关键语句,提高对作者在文中表达的思想感情的领悟能力。

3、体会作者抓住特征进行肖像描写,以突显人物精神气质的方法。

情感、态度与价值观:

1、引导学生追求理想。向生活的苦难挑战的大无畏精神。

2、培养学生不惧困难,努力追求自己的梦想的顽强品质。

作者简介

罗曼·罗兰(1866——1944) 法国小说家,戏剧家和散文家。

1866年1月29日,生于法国中部克拉姆西的一个公正人之家。

他的主要作品有《贝多芬传》《托尔斯泰传》《米开朗琪罗传》)和《约翰·克里斯朵夫》。

后来又有《母与子》、《贝吉传》等重要作品。

罗曼·罗兰的艺术成就主要在于他用豪爽质朴的文笔刻画了在时代风浪中,为追求正义、光明而奋勇前进的知识分子形象。其代表作《约翰·克利斯朵夫》被高尔基称为“长篇叙事诗”,被誉为20世纪最伟大的小说。

写作背景

《贝多芬传》是罗曼罗兰的代表作《名人传》其中一篇。它们均创作于二十世纪初期,无论在当时是在后世都产生了广泛的影响。

本文写作于上个世纪初,“老大的欧罗巴在重浊与腐败的气氛中昏迷不醒。粗鄙的物质主义镇压着思想……社会在乖巧卑下的自私自利中窒息以死,人类喘不过气来”。

罗曼·罗兰有感于当时社会气氛的低迷,希望借贝多芬的人格精神来激励人生。

傅雷在“译者序”中说:“疗治我青年时世纪病的是贝多芬,扶植我在人生中的战斗意志的是贝多芬,在我灵智的成长中给我大影响的是贝多芬。”

可以说,贝多芬的“扼住命运的咽喉”的崇高精神,在苦难时期给人以精神上的激励与意志上的支持。被众多青年视之为精神支柱。

在这三部传记中,罗曼·罗兰没有拘泥于对传主的生平做琐屑的考述,也没有一般性地追溯他们的创作历程,而是紧紧把握住这三位拥有各自领域的艺术家的共同之处,着力刻画了他们为追求真善美而长期忍受苦难的心路历程。罗曼·罗兰称他们为“英雄”,以感人肺腑的笔墨,写出了他们与命运抗争的崇高勇气和担荷全人类苦难的伟大情怀,可以说是为我们谱写了另一阕“英雄交响曲”。

路德维希·凡·贝多芬

(1770年12月16日——1827年3月26日)出生于德国莱茵河畔距法国不远的城市——波恩,德国作曲家。伟大的德国作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一,对世界音乐的发展(从古典主义时期到浪漫主义时期)有着举足轻重的作用,被世人尊称为 “乐圣”。

传主简介

贝多芬生活道路非常坎坷,晚年失聪;他从1796年26岁时开始便已感到听觉日渐衰弱,但直到1801年,当他确信自己的耳疾无法医治时,才把这件事情告诉给他的朋友。但是,他对艺术的爱和对生活的爱战胜了他个人的苦痛和绝望--苦难变成了他的创作力量的源泉。在这样一个精神危机发展到顶峰的时候,贝多芬以坚强的意志克服了重重困难他开始创作他的乐观主义的第三“英雄”交响曲。“英雄”交响曲标志着贝多芬的精神的转机,同时也标志着他创作的“英雄年代”的开始。

贝多芬在维也纳的后一阶段,由于欧洲正经历着严重的政治反动时期,即梅特涅的反动统治特别的猖獗的时期,他的创作也暂时呈现颓势(1813-1817)。从1818年起,在贝多芬一生的最后十年当中(1818一1827),他在耳朵全聋、健康情况恶化和生活贫困,精神上受到折磨的情况下,仍以巨人般的毅力创作了《第九“合唱”交响曲》,总结了他光辉的、史诗般的一生并展现了人类的美好愿望。

课文讲解

贝多芬的一生——

苦难与希望的结合,悲剧与坚持的斗争。

学习本文要清楚理解到贝多芬的高尚精神与面对苦难时的强烈意志。

下面我们来看几个问题,以此来理解本文作者所要表达的思想内容。

贝多芬“但当患难”的悲剧精神和高尚的人格和他的艺术创作有什么联系?

1802年的大作品中有葬曲的朔拿大(全集卷二十六);俗称为《月光曲》的《幻想朔拿大》(全集卷二十七之二)全集卷三十之一二的朔拿大,都是由1801年到1803年间,他那段无疾而终的受挫爱情,与身体的病痛所带来的痛苦引发的创作灵感而在作品中的反映。

苦难造就了贝多芬的坚强,爱情的失败使他更为孤僻与沉郁,他的身世更加带有悲剧色彩,但是这些苦难都在他强大的意志之下转化为对音乐的激情与热爱,创作的灵感与材料,这些都在他同时期的作品里体现出来。

1803年的《第二交响乐》反映着他年少气盛的情爱,这显然是他的意志占了强大的优势,战胜了病痛,战胜了忧伤,战胜了孤独与寂寞,在作品中不再有忧伤的情绪,全是充满希望充满激情的生命的乐章,歌颂了生命的高尚与希望,欢乐与幸福。

“我要扼住命运的咽喉”这便是她所有作品中所体现的精神,同时也是他坚持在苦难中斗争的精神支柱。

在个人生活之中,痛苦、贫穷、疾病、忧伤无时不刻的在敲打着这个可怜的人,但是他在这样的不堪的生命中,不断地站立起来奋力抗争,他在绝望之中并不是消沉而是渴望幸福,爱情,和对未来充满希望。

《欢乐颂》便是,歌颂着欢乐希望与幸福,并不见他的悲怆与忧郁。

为什么苦难和悲剧反而能成就真正深刻的有震撼力的艺术?

苦难中的贝多芬,一边忍受着精神上物质上和身体上的痛苦,却对音乐有着极大的热情,他凭着这股热爱之情,“扼住命运的咽喉”更加坚定了他对抗苦难的信心与坚决。

正是苦难,造就了逆境中的英雄,造就了逆境中不屈服的性格,正是如此的苦难困扰阻挠着他前进的步伐,所以才更加激起反抗命运的斗志与抗击的意志。

正是这样的苦难与悲剧,忧郁沉寂的贝多芬不断在苦难里锻炼意志,同时在绝望中仍旧有着对生的希望,只有在命运的压迫下,才能有更强烈的希望。

贝多芬的一生都是在与苦难与悲剧的斗争,这让他更有了对希望对幸福都光明的渴望期盼,所以他用音乐歌颂他的光明歌颂幸福欢乐歌颂自由歌颂爱情歌颂英雄。

让更多的人对生命敬畏对希望热爱,他用他的艺术用他的希望用他的音乐,展示了生机勃勃的生命的乐章,这是苦难所激励的结果也是为生命而战的希望。

傅雷(1908——1966)我国著名翻译家。曾留学法国,学习文艺理论及艺术史。他翻译的罗曼·罗兰和巴尔扎克作品都是翻译史上的经典之作。

译者简介

资料链接

主要翻译罗曼·罗兰的作品有“巨人三传”(即《贝多芬传》《托尔斯泰传》《米开朗琪罗传》)和《约翰·克里斯朵夫》等。

翻译的巴尔扎克的作品有《高老头》《贝姨》《邦斯舅舅》等。

他写给儿子的书信集《傅雷家书》,广为流传,影响极大。

1787年4月,一位年青人前往维也纳拜见当时的大音乐家莫札特。此人其貌不扬,短小精明,在莫札特面前大展钢琴身手,连被誉称神童的莫札特亦为之惊叹。立即向在场的朋友说:“此年青人必为乐坛掀起狂澜。” 莫札特的预言不到十年立即应验,此人正是鼎鼎大名的贝多芬。

人物年表

【惨遭鞭笞的童年】

贝多芬1770年12月16日出生于德国科隆附近莱茵河畔的波昂。他的父亲约翰庸庸碌碌,嗜酒如命,童年时代贝多芬毫无幸福可言。他的父亲希望儿子成为第二个神童,以便使他享受荣华富贵,强迫他学习钢琴,稍有不遂,即遭毒打。就在这样凄惨痛苦命运下,贝多芬过了童年。

后来他两次到达音乐之都到了维也纳,受教于海顿门下一年,又向申克、阿布雷兹贝格与萨里耶里等名师求教,尤其是后者,他学了有十年之久。

【挣脱束缚 追求自由】

1795年贝多芬在维也纳举行了第一次音乐会,当时他亲自弹奏自己写作的「第二号钢琴协奏曲」他因此名闻遐迩。

同年他又出版了三首钢琴三重奏,贝多芬奠定了他演奏者与作曲家的双重声誉。

此后五年,他又写作了第一号到第十一号钢琴奏鸣曲。以及第一号到第三号钢琴协奏曲。贝多芬在一帆风顺之际,声名如日中天,然而不幸的命运降临到他身上——他有了耳聋的疾病。

【听不见声音的巨人】

这是很残酷的打击,为了怕人发觉他耳聋,贝多芬逐渐离群索居,自己变得愈来愈孤僻。

而在此时,他与一名十七岁少女朱丽叶塔·古奇阿帝相恋。著名的十四号钢琴奏鸣曲「月光」就是他们相恋的作品。

1802年贝多芬迁到离维也纳车程一小时的海利金宁静村庄作曲,他在那里完成了第二号交响曲。但耳疾恶化使他痛苦万分,因而他写下了海利根施塔特遗书,陈述悲惨遭遇与不幸。

【藏着热情的火山】

贝多芬的内心蕴藏着无穷的感情,细腻、超凡、和谐、十全十美。贝多芬有意将自己的意念放在曲子中。

1809年拿破仑攻占维也纳,王子公孙纷纷逃难,贝多芬经济陷入困境。在战火弥漫的日子里,他依然留在维也纳,苦心创作,他的“皇帝”协奏曲就是在隆隆炮声中写出的。

【乐声飞入平常百姓家】

自法国革命后欧洲空气为之一新,个人自由与人权因而确定。贝多芬亦把音乐平民化了,将音乐从贵族中带入全民化。贝多芬的成就,功垂百世。

1812年贝多芬在伤兵救济音乐会上首演“第七号交响曲”与“第八号交响曲”,非常轰动。

贝多芬从1804年到1814年之间,肉体蒙受失聪的惨境,但在这11年的岁月里,他的创作丰富,历史价值史无前例。他写出了人类音乐宝藏中光芒万丈的珍品。

【最后的春雷响起了】

1818年,他的弟弟去世,他开始养育他的侄儿卡尔,但是那个他称之为“儿子”的亲人,却为他的生活雪上加霜。

贝多芬的余生已经不多,单是1826年就动了4次手术,但病情未见好转。

1827年3月26日下午,维也纳突然下了一场大风雪,伴着震耳欲聋的春雷,此时贝多芬握紧右拳,咽下了最后一口气。但是他的亲人却没有出现,在他生命的最后一刻们也是一双陌生的手为他合上眼睛。

贝多芬的葬礼在三月二十九日举行,约有两万名以上的维也纳市民参加护送到举行追悼弥撒的雅瑟尔教堂......

交响曲引起狂热的骚动,许多人哭了起来。贝多芬在中场以后感动得晕过去,大家把他抬到申德勒家,他蒙蒙胧胧地和衣睡着,不饮不食,直到次日早上。可是胜利是暂时的,贝多芬毫无盈利,音乐会不曾给他挣什么钱,物质生活的窘迫依然如故。他贫病交迫,孤独无依。可是他战胜了——战胜了人类的平庸,战胜了他自己的命运,战胜了他自己的痛苦。 _________________________________________________________________________

课堂练习

(1)上文中的交响曲是指贝多芬的“(《第九交响曲》)”,人们习惯性地称它为“(《欢乐颂》)”,它的原题是“(《d小调第九(合唱)交响曲》) ”。

(2)作者在书中称贝多芬是“(作者在书中称贝多芬为普罗曼德(普罗曼德是神话中的火神,人类文明最初的创造者。贝多芬的“自助”式奋斗,给在苦难中孤军奋斗的人以启示与鼓舞,相当于一种新的人类文明的创造) )”。

拓展阅读

《贝多芬》[德] 黄里克斯·胡赫,上海文艺出版社1986年版。

《贝多芬传记画册》,石明东编著,九洲音像出版社1999年版。

传记常识

? 传记的史述必须以历史的真实性为基础,必须建立在传记作家对于传主生平的大量材料的收集和整理的基础上的。当然,如何能够突出传主的个性和形象,重要的是依靠作家对材料的组织和选择的基础上。对传记的历史的认识,在研究者看来可以区分出三个层面:实证的观点、主体的观点和辩证的观点。

传记的史述与议论

实证的观点强调的是死的历史事实,主体的观点强调的是历史学家在研究过程中判断和过滤以后的史实,即历史的事实并不存在,都是历史学家创造出来的。即使历史学家拒绝承认主观的介入,但是不可能避免把“判断”“创造”“心灵”的因素融入到历史叙述的事实之中。辩证的观点认为实证主义的历史和主观主义的历史是很难区分开来的。这种观点承认历史事件的复杂性和差异性,把传记的历史叙述当成是历史研究对象的历史现实和历史学家对历史事实的解释糅为一体的产物。(参见赵白生《传记文学理论》的“历史事实”)

传记中的议论可以区分出不同的目的。有的作者在传记中插入议论部分,直接地表达自己的评价,是为了帮助读者了解传主形象,留下鲜明而直接的印象。而好的传记作家的议论往往是隐藏的,不是通过直接的评议,而是采用不同的阐释策略。虽然阐释的策略是千差万别的,但是却有一个共同点:作者往往在传记中依赖某种事实为主、选取相同意义指向的事实描述为主,以达到阐释的目的。(参考赵白生《传记文学理论》“传记文学的阐释策略”)

思考与探究答案

1、传记的结尾用诗化的语言总结了贝多芬的一生认为他的一生是“用他的苦难来铸成欢乐”。联系下面的句子,理解这句话的含义。

(1)我的艺术应当使可怜的人得益。

(2)在这悲痛的深渊里。贝多芬从事于讴歌欢乐。

(3)在此最后几年中所写的音乐,虽然环境恶劣,往往有一副簇新的面目,嘲弄的、睥睨一切的、快乐的。

(4)其余略

答:贝多芬的一生是苦难的一生,但他并没有被苦难压倒,而是以一种大无畏的勇敢精神,从事于讴歌欢乐,始终追求着艺术的最高境界,在他的作品中,充满了对于幸福、爱情的渴望与深情赞颂。虽然他自身的环境极为恶劣,他的作品却从不缺少对于不幸者有益的欢乐。

2、课文几次写到贝多芬的肖像,无论是直接描写,还是转述画像,都很有特色,传神的刻画出贝多芬的精神气质,找到这些描写,认真加以体会。

答:他短小臃肿,外表结实,生就运动家般的骨骼。……于里于斯·裴奈狄脱说他无异“李尔王”。(描写贝多芬的外貌时,罗曼·罗兰基本上是透过人物外在的面部特征和表情来展示贝多芬的性格和内心。从宽广的额角,狂野的头发,有穿透力的目光,到又短又方的鼻子,结实的牙床,罗曼·罗兰细致地雕刻着贝多芬特异的相貌。这些描写与其说是追求着一种外部的真实,不如说是在着力再现内在的真实,再现贝多芬非凡的个性自我。?

在作了静态而不失深刻地描写后,罗曼·罗兰接着去表现贝多芬动态的面部神情,那不惯于欢笑的笑容,忧郁的神色,突然间的变化,并把他与莎士比亚笔下的李尔王相比,说明他的内心是极其的狂乱激动。通过这样的肖像描写,一个强悍有力、躁动不宁、令人震惊的艺术家形象跃然纸上。)

这时代史丹霍塞替他画的肖像,把他当时的面目表现得相当准确。……他知道他的意志所在;他相信自己的力量。(这是贝多芬年轻时的一幅肖像,此时的贝多芬尚未经受苦难的折磨,因此“僵直的头颈”、“睥睨一切”的目光,都生动刻画出贝多芬的自信与傲慢。)

在曼勒替他画的肖像上,我们也可看到一种浪漫浪漫谛克的风雅,微微有些不自然的神情。贝多芬要博人欢心,并且知道已经博得人家欢心。猛狮在恋爱中:它的利爪藏起来了。但在他的眼睛深处,甚至在《第四交响乐》的幻梦与温柔的情调之下,我们仍能感到那股可怕的任性的脾气,突发的愤怒。(爱情的滋养似乎使贝多芬改变了狂野的气质,在他的眼睛中有了一种深邃的和平,但是力量、任性的艺术家气质并未隐退。)

狮子般的脸上,牙床紧咬着,刻画着愤怒与苦恼的皱痕,但表现得最明显的性格是他的意志,早年拿破仑式的意志:“可惜我在战争里不像在音乐中那么内行!否则我将战败他!”(这是一个特定时期的肖像,他受着独立战争的鼓动,对于民族的独立,对于自由和民主,他有着坚定的意志,狮子般的脸,紧咬着的牙床,都能体现出来。)

答:爱情把他遗弃了。1810年,他重又变成孤独;但光荣已经来到,他也显然感到自己的威力。他正当盛年。他完全放纵他的暴烈与粗犷的性情,对于社会,对于习俗,对于旁人的意见,对一切都不顾虑。他还有什么需要畏惧,需要敷衍的?爱情,没有了;野心,没有了。所剩下的只有力,力的欢乐,需要应用它,甚至滥用它。

3、评传的特点是史述与评论紧密结合,这篇传记在叙述传主的生平经历时,经常引用传主的书信、自述以及朋友的回忆录等材料,把作者本人的情感与评价自然的融入历史叙事中的。试举其中某一段落细加分析。

(这是一段史实的叙述,作者用诗一般的语言叙述了失去爱情之后的贝多芬的行动、心理,但作者的笔墨不仅限于叙事,他试图揣摩贝多芬用粗犷的力的发泄来掩埋痛苦的心理,作者很好地传达出贝多芬此时内心的痛苦挣扎,字里行间充满了敬畏和同情。)

“力,这才是和寻常人不同的人的精神!”(引用作者自己的话,印证作者的揣测。)他又开始不修边幅,举止也愈加放肆。他知道他有权可以言所欲言,即对世间最大的人物亦然。“除了仁慈以外,我不承认还有什么优越的标记。”(他开始不修边幅,同时心里认为除了仁慈之外,不需要什么外在的表征,作者的叙述和贝多芬的语言互相印证。)

这是他1812年7月17日所写的说话。裴蒂娜·勃朗太诺那时看见他,说“没有一个帝皇对于自己的力有他这样坚强的意识”。她被他的威力慑服了,写信给歌德时说道:“当我初次看见他时,整个世界在我面前消失了,贝多芬使我忘记了世界,甚至忘记了你,噢,歌德!……我敢断言这个人物远远地走在现代文明之前,而我相信我这句话是不错的。”(引用裴蒂娜·勃朗太诺的话,从当时人的角度评价此时的贝多芬的精神状态,与作者的评价、贝多芬的自述互相配合,让人感受到贝多芬坚强的意志以及强烈的感染力。同时这段话也起着引起下文的作用。)

歌德设法要认识贝多芬。1812年,终于他们在波希米的浴场托帕列兹地方相遇,结果却不很投机。贝多芬热烈佩服着歌德的天才;但他过于自由和过于暴烈的性格,不能和歌德的性格融和,而不免于伤害他。他曾叙述他们一同散步的情景,当时这位骄傲的共和党人,把威玛大公的枢密参赞教训了一顿,使歌德永远不能原谅。(作者简略叙述贝多芬和歌德两位天才的会面,并且解释两人之所以不投机的原因在于贝多芬过于自由和过于暴烈的性格。)

“君王与公卿尽可造成教授与机要参赞,尽可赏赐他们头衔与勋章;但他们不能造成伟大的人物,不能造成超临庸俗社会的心灵……而当像我和歌德这样两个人在一起时,这般君侯贵胄应当感到我们的伟大。──昨天,我们在归路上遇见全体的皇族。我们远远地就已看见。歌德挣脱了我的手臂,站在大路一旁,我徒然对他说尽我所有的话,不能使他再走一步。于是我按了一按帽子,扣上外衣的钮子,背着手,往最密的人丛中撞去。

亲王与近臣密密层层;太子洛道夫对我脱帽;皇后先对我招呼。──那些大人先生是认得我的。──为了好玩起见,我看着这队人马在歌德面前经过。他站在路边上,深深地弯着腰,帽子拿在手里。事后我大大地教训了他一顿,毫不同他客气。……”(这段自述一方面解释了歌德和贝多芬不能和谐相处的原因,一方面阐述了贝多芬的人生信念,他那种蔑视权贵、极端自信自尊、倔强任性的性格,在与歌德的对比中鲜明地凸现出来。传主的自述印证了作者的分析。)而歌德也没有忘记。

同课章节目录