人教版高中历史必修三第14课 从“师夷长技”到维新变法 课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修三第14课 从“师夷长技”到维新变法 课件(共57张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-05 11:54:08 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1、背景

2、林则徐和《四洲志》

3、魏源和《海国图志》

二、“中学为体,西学为用”

1、洋务派及其思想

体用之争

2、洋务派的成就

三、维新变法思想

1、产生

2、发展

3、实践

与洋务派的分道扬镳

维新派与顽固势力的论战

谭嗣同“冲决网罗”

4、影响

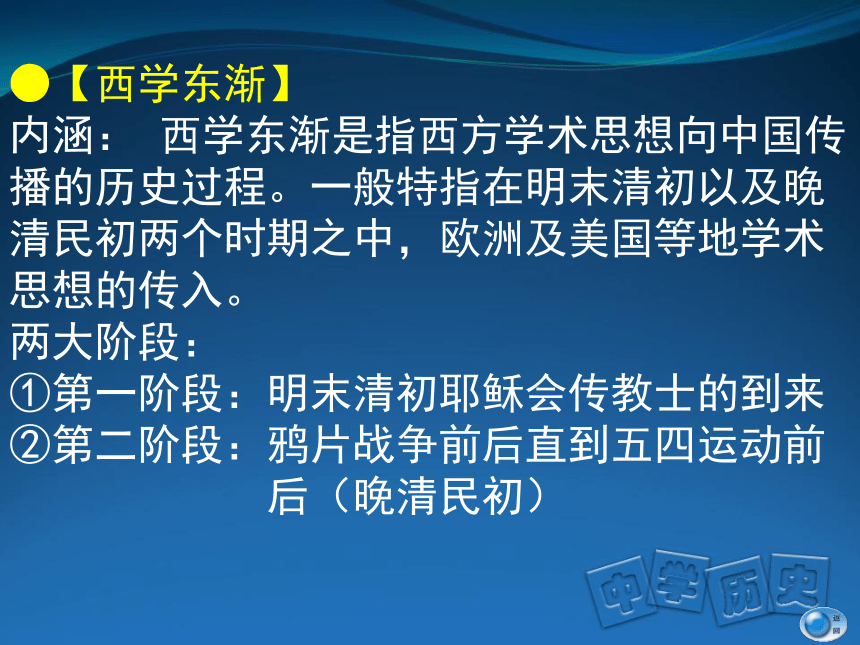

●【西学东渐】

内涵: 西学东渐是指西方学术思想向中国传播的历史过程。一般特指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。

两大阶段:

①第一阶段:明末清初耶稣会传教士的到来

②第二阶段:鸦片战争前后直到五四运动前

后(晚清民初)

远人

远人

远人

胡

夷

蛮

戎

华夏

远人

贱夷狄

贵华夏

“臣等伏思千年恭遇皇上八旬万寿,中外胪欢,凡边塞夷王酋长,骈集都下,真旷古之盛事,今英吉利国王遣使臣涉立重洋,远道祝贺,具见凡有血气,莫不尊亲,芹曝微忱,自可仰邀垂鉴”.

——广东巡抚郭世勋的“奏闻”

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。

—《大清高宗纯皇帝圣训》

乾隆五十八年(1793年)八月十三日,乾隆皇帝接见英国使臣马戛尔尼

3

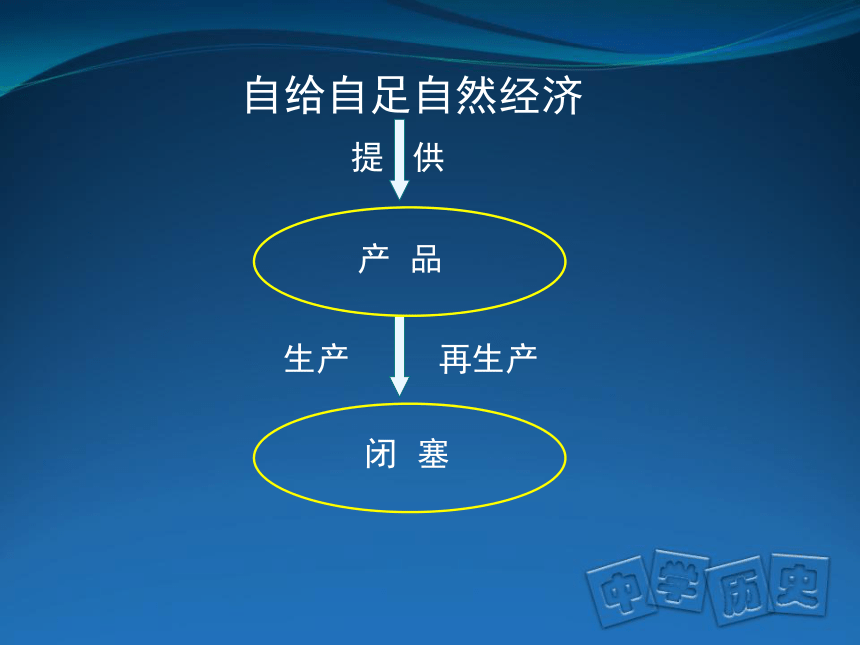

自给自足自然经济

生产

再生产

闭 塞

提 供

产 品

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;

——毛磊等《中西500年比较》

鸦片战争展现在中国人眼前的第一个形象就是西洋人坚船的迅速,利炮的声势……在两年多时间里,中国调动了10多万军队,先后有1名总督(裕谦)、2名提督(关天培、陈化成)、7名总兵(张朝发、祥福、江继芸、郑国鸿、王锡朋、葛云飞、谢朝恩)2名都统(海龄、长喜)以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计却不足百人。

—陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,54页。 》

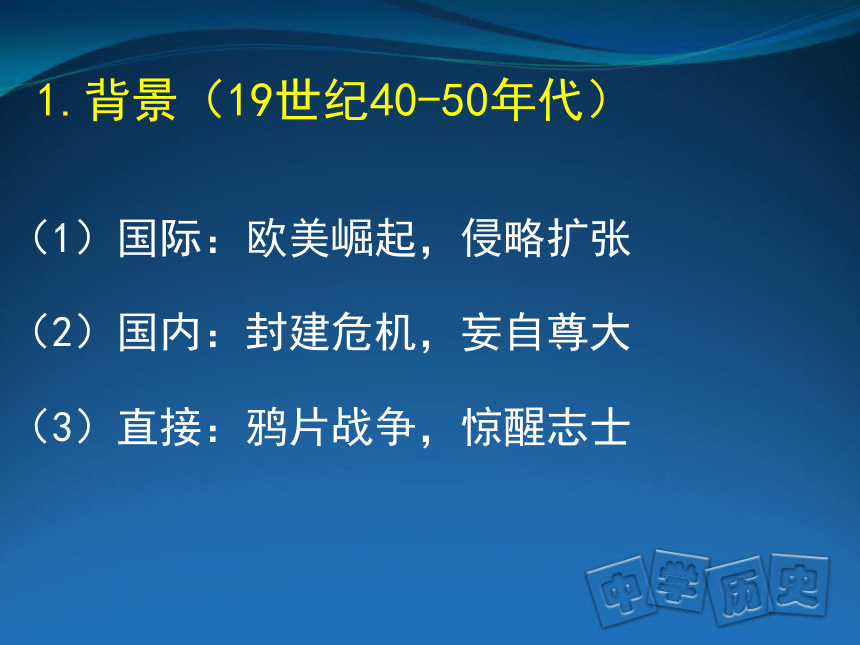

1.背景(19世纪40-50年代)

(2)国内:封建危机,妄自尊大

(1)国际:欧美崛起,侵略扩张

(3)直接:鸦片战争,惊醒志士

林则徐的可贵之处正在于他最先拿

起西方这把尺量出了中国的短处。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

中国人民大学出版社,54页。

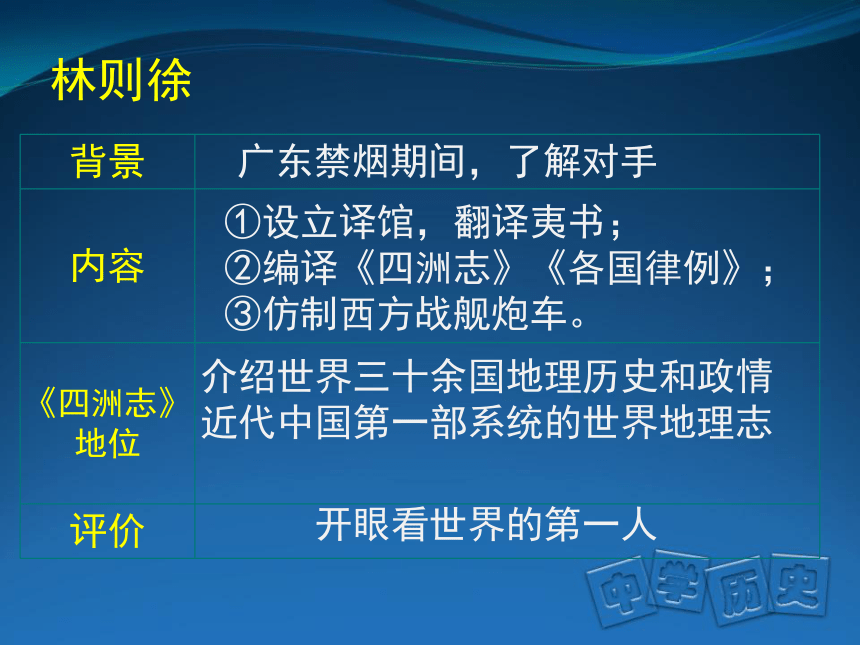

林则徐

背景

内容

《四洲志》

地位

评价

广东禁烟期间,了解对手

①设立译馆,翻译夷书;

②编译《四洲志》《各国律例》;

③仿制西方战舰炮车。

介绍世界三十余国地理历史和政情

近代中国第一部系统的世界地理志

开眼看世界的第一人

林则徐向西方学习的做法,遭到封建顽固派的攻击和嘲讽。直隶总督琦善讽刺林则徐购求 “官员向不过问”的“夷书”,有失“天朝大吏”的尊严,林则徐建议朝廷用关税的十分之一制造炮船,以抵抗英国侵略者。道光皇帝对林则徐建议的朱批是:“无理!可恶!”“一派胡言”。

“中国官府全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋。” 惟林总督行事全与相反,署中养有善译之人,洋商、通事、引水等二三十位,官府四处打听,按日呈递。

——魏源《海国图志》卷81,6页。

——人教版教材必修三

在鸦片战争的整个过程里,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人,战争以严酷的现实暴露了这种差距,促使一些爱国知识分子在比较中思考。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,63页。

(1794-1857)

《海国图志》(1842年)

魏源

“不善师四夷者,外夷制之”.

“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵

练兵之法”。

“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以

夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

——《海国图志·序》

“师夷长技以制夷”的目的、方法、内容?

师夷长技以制夷

方法

内容

目的

战舰火器养兵练兵之法

学器物

在当时是一个全新的命题

是对几千年来传统心态的挑战

使人们的视野从一国转向全球

《海国图志》的主要内容

第一部分:筹海篇,讨论鸦片战争之得失;

第二部分:地图册,展示完整的世界概念;

第三部分:各国地理、沿革、政治、物产;

第四部分:表,各国教门、历法、纪年;

第五部分:各国资料汇编;

第六部分:西洋船、炮、机械图说;

第七部分:地球天文合论。

地位:当时介绍西方地理历史最详实的专著

实支配百年之人心,直至今日,犹未脱离净尽,则其在历史上关系,不得谓细也。中国士大夫之稍有世界地理知识,实自此始。

—梁启超《中国近三百年学术史》

影响:引导人们关注世界形势,

对当时思想解放有启迪作用。

魏源:

背景

基础

地位

目的

学习

内容

影响

鸦片战争战败,天朝上国幻梦破灭

《四洲志》基础上编撰出

当时介绍西方历史地理最详实专著。

师夷长技以制夷

战舰、火器、养兵练兵之法

开阔眼界、关注世界、启迪思想

《海国图志》在1853年流入日本,一度成为日本追求海外知识幕府志士的必读书。 ……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。 ——《大国崛起.日本》

魏源对《海国图志》寄予厚望,然而问世后却很少有人问津。据统计,当时国内有能力读此书的达300多万人,然而却很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。相反,许多守旧的朝廷官吏无端非议《海国图志》,最终在国内的印刷数仅有千册左右。

《海国图志》:墙内开花墙外香

——魏启敏:《中国巨著帮日本走向维新》

寂寞的先行者

……日本社会因炮声震撼而惊醒,中国社会却在炮声沉寂后昏昏睡去。当60年代郭嵩焘、冯桂芬重新提起《海国图志》《瀛环志略》的时候,20年的光阴已在昏睡中丧失了。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,63页。

鸦片战争的军事失败还不是一个民族的致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。

——蒋廷黻《中国近代史》武汉出版社17页。

金田起义

从金田起义到定都天京

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;第二次鸦片战争又着一鞭,开始学西方造船造炮,“但只准学这一点,其他不能要”;

——毛磊等《中西500年比较》

人们多注意1840年的划时代意义,实际上1860年同样是一个重要年份,就社会观念的新陈代谢来说,它比1840年具有更加明显的标界意义。

记叙第一次鸦片战争的作品不过称为《道光洋艘征抚记》

第二次鸦片战争,士大夫们痛苦地命名为庚申之变。

7

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,101页。

“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书‘夷’字。”

这是洋与夷替代的交接点

—《天津条约》

8

中央代表:奕訢

洋务派地方代表人物

曾国藩

李鸿章

张之洞

左宗棠

洋务派

第一次鸦片战争之后,曾国藩在家书和日记中多次痛斥英夷“性同犬羊,”然而第二次鸦片战争后,他由阅历和观察,素知西人也有“素重信义”的一面,这并没有消除他对西方人的疑虑和制夷意识,然而其见识却因此而近乎事理了,在当时的中国人当中,明中西事理的人并不多,这样他们与恪守传统的顽固派之间就不能不出现区别和分歧 ,于是产生了最早的洋务派。

9

1、师夷长技以自强

《易?乾象》天行健,君子以自强不息

“当和议之成,无人不为自强之言”

—蔡冠洛《清代七百名人传 文祥》

两重含义一:就阶级意义而言,寻求在农

民战争打击面前王朝的自我振兴

二:就民族意义而言,寻求的是在

外国侵略面前,中国的自我图强

洋务派的思想:

中国人开始从伦理道德为中心的文明优劣观转变到以强弱为中心的文明优劣观,于

是“自强”也成了中国观念的重心所在。

——葛兆光:《中国思想史》第二卷

同光新政:有新旧的区分,更合乎实际一点儿。

自强新政:海外学者更多采纳,重在有回应泰西逼

迫的一面。

洋务运动:反应一个时代的概念,概括了近代历

史一个阶段中所出现过的活动和事物

同治中兴:随着太平天国失败而产生的名称,

但中国社会已经面临近代化带来的

剧烈变动不会再有本来意义上的中兴

2、中体西用

以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。

——冯桂芬在《校邠庐抗议》

洋务派的思想:

1、师夷长技以自强

1898年张之洞《劝学篇》全面系统的理论阐述。

中学为体,西学为用。

封建伦理纲常

西方先进科技

根本

手段

挽救封建统治

中华文明开始从传统向近代转型

是对西方文明扩张的反应

是中西两种文明碰撞的产物

嫁接

封建制度

西方先进技术

利用儒家的传统引进西方文化,减弱学习西方的阻力,力图在传统文化中找到西学的生根之处,通过对西学的吸收实现那个中国文化的自我更新,在当时起了好的作用。

——田文军《中国走向近代化的文化历程》《哲学动态》1988年第1期。

每个原理都有出现的世纪。

——马克思《政治经济的形而上学》

窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

洋务派与顽固派的论战(体用之争)

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不

能及。 ——李鸿章

从一定意义上说,一部中国近代文化史,

就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史。

体用之争

洋务派

顽固派

学习西学,维护中学

反对西学,维护中学

挽救清朝统治

因为西学是新学,中学是旧学,中体和西用不会互不侵犯,就其本意而言,中体应是对于西用的限制,但西用借中体作为入门之阶后,便会按照自身的要求发生影响,人们虽然想把它限制在既定的范围内,实际却很难如愿。当这种矛盾日益明显后,更开明的人们就会在事实的刺激下因势利导,走出更远的一步。

—陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》中

国人民大学出版社,118页。 》

马建忠

王韬

郑观应

薛福成

王韬:游历过英、法等国,与盛宣怀等洋务官员

交往密切。

薛福成:做过驻英、法、比、意四国公使,曾

为曾国藩、李鸿章的幕僚。

马建忠:年轻时留学法国,取得博士学位,回

国后随李鸿章办理洋务。

郑观应:做过洋行买办,曾协助李鸿章经营洋

务企业轮船招商局。

随着他们(洋务派)对于西学知识的不断加深而逐渐丰富、逐渐有所发展。当他们明白了西方富强之因是由于实行“重商富民”,并建立了相应的法度,他们心中的“中体西用”论式中之西用,无疑已迥然不同于当年所说之洋器洋技之长……王韬、郑观应等人,开始批评洋务事业中的失误。他们认为,洋务所失在于仅仅学了西方皮毛之末,故而他们倡议改变学习重点,从经济和国政(国家政治制度)等立国根本上学习西方,谋自强。

—《中西体用之间》丁伟志 陈崧著

洋务派布新不除旧,改良派布新同时除旧。

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;第二次鸦片战争又着一鞭,开始学西方造船造炮,“但只准学这一点,其他不能要”;甲午海战第三鞭打来,才知西人强者兵,所以强者不在兵,没有科学,没有经济、政治的变法不行。

——毛磊等《中西500年比较》

康有为(1858-1927)

维护孔子的名义下把东汉以来神圣不可侵犯的传统经典宣布为伪造的文献,有利地打击了守旧派“恪守祖训”的思想。

康有为(1858-1927)

“变者天道也,……传曰:‘逝者如斯’,故孔子系易,以变易为义。”把孔子打扮成资产阶级民权思想、平等观念的倡导者,尊孔子为“托古改制”的教主。

特点:

把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想结合起来。利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性。

康有为隐以改复原教之路得自命,欲删定六经而先作《伪经考》。……其貌似则孔也,其心则夷也。

叶德辉(1864--1927)

保守势力代表

——《叶吏部与刘先端黄郁文两生书》

康有为为什么要打着孔子旗号?

孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。

----蒋廷黻《中国近代史》

跪着造反

政治:封建顽固势力强大;

经济:民族工业发展不充分;

思想:儒家思想影响巨大;

个人:康有为的经历、文化底蕴。

康有为在公车上书中提出:“夫富国之法有六:曰钞法、曰铁路、曰机器、曰轮舟、曰开矿、曰邮政。”……希望光绪帝能“讲万国大势,审古今之时变,明定国是,……弃守旧尚日新,定为工国,讲求物质。”

——《中国近代史资料丛刊·戊戌变法》(二) 今欧、日之强,皆以开国会行立宪之故……请即定立宪为国体,预定国会之期,明诏布告天下。

——《中国近代史资料选辑》

维新变法,发展资本主义工商业。

实行君主立宪

康有为的主要经济、政治主张是什么?

梁启超

(1873——1929)

“今日策中国者,必曰兴民权。”

“变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。”

我读五四以后那些值得我们注意的文化大师传记的时候,发现几乎没有一个人不说自己曾经在年轻的时候,受到过梁启超深深的影响。……除了知识分子队伍之外,梁启超还影响了一般的民众,只要是粗通文墨的人,在那个时代,很少有人没有受到过梁任公他的思想的影响。所以中国尽管没有出现一个象法国或者欧洲其他国家一样的启蒙运动,但是已经有了启蒙宣传家,那就是梁启超。

——余秋雨《八千里路云和月》

但是不可否认,他的政治思想在某些方面也有其局限性,它虽对清朝封建统治进行过严厉加抨击,但最终仍采取妥协立场,一方面提倡君主立宪,一方面又认为中国民智未开,开议院条件不成熟,从而否认革命的必要性。1903年以后直至辛亥革命期间,梁启超成为反对孙中山等人革命主张的主要代表,与革命派进行了大论战。

——曹德本《中国政治思想史》

台湾一位研究严复的专家发现,严复在把赫胥黎的《进化论与伦理学》翻译成《天演论》的时候进行了很多删改,这意味着,严复已不仅是翻译而且是改写了这本书。

严复为《天演论》所写的序言。此书被康有为称为“中国西学第一者也”。

胡适多年后回忆道:“《天演论》出版之后,短短几年,便风行全国,竟作了中学生的读物了。……‘优胜劣汰,适者生存’无疑是一种当头棒喝。几年之中,这种思想像野火一样,燃烧着许多少年的心和血。‘天演’、‘物竞’、‘淘汰’、‘天择’等等术语都渐渐成了报纸文章的熟话,渐渐成了一班爱国志士的‘口头禅’。还有许多人爱用这种名词做自己或儿女的名字。……我有两个同学,一个叫做孙竞存,一个叫做梅天择。我自己的名字也是这种风气底下的纪念品。”

——刘悦斌《戊戌维新运动史话》

胡适(1891-1962),留美学者,原名胡嗣穈,学名洪骍,字希疆,后改名胡适,字适之。

严复认为:生物界和社会一样是不断进化的,而进化又通过“物竞”“天择”来实现,即通过物种、人群之间的相互争存的残酷斗争“优胜劣汰”“适者生存”,由此实现进化。他以此说明:中国只有通过变法,才能转弱为强,才可获得生存的资格和发展的权利,否则只会被淘汰,只有亡国灭种一条路。进化论尤其是当时社会达尔文主义,当时起了惊醒国人的启蒙作用,整整影响了戊戌、辛亥两代知识分子,其对中华民族觉醒的警世作用远比康有为手中惯用的今文经学公羊三世说历史进化观要强。

——田海林《中国近代政治思想史》

1897年1月17日,谭嗣同完成重要哲学著作《仁学》,共2卷,5万多字。书中猛烈抨击“三纲五常”,指斥两千年来封建专制制度为“大盗”之政,专制君主是“独夫民贼”,宣传“君末民本”的民权思想,认为“君”如不能为“民”办事,亦可共废,否定了“君权神授”。谭嗣同发出了那个时代民主的最强音,是维新派中最激进的思想家。

人物 主要著作 主要思想 思想特点

《新学伪经考》

《孔子改制考》

否定君主专制主张君主立宪论证变法合理

西儒结合

托古改制

抨击专制,伸民权、设议院变法图存

《变法通议》

变法和图存相结合

物竞天择,适者生存,人民主权

进化论为

理论武器

《天演论》

康有为

梁启超

严复

谭嗣同

《仁学》

猛烈抨击君主专制,民权思想

最为激进

论战的焦点 封建顽固派 维新派

维新派与顽固派的论战

要不要维新变法

要不要兴民权

实行君主立宪制

要不要提倡西学改革教育制度

祖宗之法不可变

宁亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权、设议院,实行君主立宪

实行君民共主的君主立宪政权

坚持科举取土,反对西学

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举

光绪帝与《定国是诏》

戊戌六君子

……百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们(戊戌派)带来的解放作用远不是西太后发动政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人、……他们处在多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方追求真理,为中国找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。他们在维新运动中的种种实践活动,为后来的改革留下了历史起点。在那个时候的新式学堂里(京师大学堂、湖南时务学堂等等)和开设西学的学院(如两湖书院)里,出过黄兴、蔡锷那样民主革命的风云人物。兴起的学会……为广开中国民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。

—陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,179页。

第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1、背景

2、林则徐和《四洲志》

3、魏源和《海国图志》

二、“中学为体,西学为用”

1、洋务派及其思想

体用之争

2、洋务派的成就

三、维新变法思想

1、产生

2、发展

3、实践

与洋务派的分道扬镳

维新派与顽固势力的论战

谭嗣同“冲决网罗”

4、影响

●【西学东渐】

内涵: 西学东渐是指西方学术思想向中国传播的历史过程。一般特指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。

两大阶段:

①第一阶段:明末清初耶稣会传教士的到来

②第二阶段:鸦片战争前后直到五四运动前

后(晚清民初)

远人

远人

远人

胡

夷

蛮

戎

华夏

远人

贱夷狄

贵华夏

“臣等伏思千年恭遇皇上八旬万寿,中外胪欢,凡边塞夷王酋长,骈集都下,真旷古之盛事,今英吉利国王遣使臣涉立重洋,远道祝贺,具见凡有血气,莫不尊亲,芹曝微忱,自可仰邀垂鉴”.

——广东巡抚郭世勋的“奏闻”

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。

—《大清高宗纯皇帝圣训》

乾隆五十八年(1793年)八月十三日,乾隆皇帝接见英国使臣马戛尔尼

3

自给自足自然经济

生产

再生产

闭 塞

提 供

产 品

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;

——毛磊等《中西500年比较》

鸦片战争展现在中国人眼前的第一个形象就是西洋人坚船的迅速,利炮的声势……在两年多时间里,中国调动了10多万军队,先后有1名总督(裕谦)、2名提督(关天培、陈化成)、7名总兵(张朝发、祥福、江继芸、郑国鸿、王锡朋、葛云飞、谢朝恩)2名都统(海龄、长喜)以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计却不足百人。

—陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,54页。 》

1.背景(19世纪40-50年代)

(2)国内:封建危机,妄自尊大

(1)国际:欧美崛起,侵略扩张

(3)直接:鸦片战争,惊醒志士

林则徐的可贵之处正在于他最先拿

起西方这把尺量出了中国的短处。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

中国人民大学出版社,54页。

林则徐

背景

内容

《四洲志》

地位

评价

广东禁烟期间,了解对手

①设立译馆,翻译夷书;

②编译《四洲志》《各国律例》;

③仿制西方战舰炮车。

介绍世界三十余国地理历史和政情

近代中国第一部系统的世界地理志

开眼看世界的第一人

林则徐向西方学习的做法,遭到封建顽固派的攻击和嘲讽。直隶总督琦善讽刺林则徐购求 “官员向不过问”的“夷书”,有失“天朝大吏”的尊严,林则徐建议朝廷用关税的十分之一制造炮船,以抵抗英国侵略者。道光皇帝对林则徐建议的朱批是:“无理!可恶!”“一派胡言”。

“中国官府全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋。” 惟林总督行事全与相反,署中养有善译之人,洋商、通事、引水等二三十位,官府四处打听,按日呈递。

——魏源《海国图志》卷81,6页。

——人教版教材必修三

在鸦片战争的整个过程里,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人,战争以严酷的现实暴露了这种差距,促使一些爱国知识分子在比较中思考。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,63页。

(1794-1857)

《海国图志》(1842年)

魏源

“不善师四夷者,外夷制之”.

“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵

练兵之法”。

“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以

夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

——《海国图志·序》

“师夷长技以制夷”的目的、方法、内容?

师夷长技以制夷

方法

内容

目的

战舰火器养兵练兵之法

学器物

在当时是一个全新的命题

是对几千年来传统心态的挑战

使人们的视野从一国转向全球

《海国图志》的主要内容

第一部分:筹海篇,讨论鸦片战争之得失;

第二部分:地图册,展示完整的世界概念;

第三部分:各国地理、沿革、政治、物产;

第四部分:表,各国教门、历法、纪年;

第五部分:各国资料汇编;

第六部分:西洋船、炮、机械图说;

第七部分:地球天文合论。

地位:当时介绍西方地理历史最详实的专著

实支配百年之人心,直至今日,犹未脱离净尽,则其在历史上关系,不得谓细也。中国士大夫之稍有世界地理知识,实自此始。

—梁启超《中国近三百年学术史》

影响:引导人们关注世界形势,

对当时思想解放有启迪作用。

魏源:

背景

基础

地位

目的

学习

内容

影响

鸦片战争战败,天朝上国幻梦破灭

《四洲志》基础上编撰出

当时介绍西方历史地理最详实专著。

师夷长技以制夷

战舰、火器、养兵练兵之法

开阔眼界、关注世界、启迪思想

《海国图志》在1853年流入日本,一度成为日本追求海外知识幕府志士的必读书。 ……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。 ——《大国崛起.日本》

魏源对《海国图志》寄予厚望,然而问世后却很少有人问津。据统计,当时国内有能力读此书的达300多万人,然而却很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。相反,许多守旧的朝廷官吏无端非议《海国图志》,最终在国内的印刷数仅有千册左右。

《海国图志》:墙内开花墙外香

——魏启敏:《中国巨著帮日本走向维新》

寂寞的先行者

……日本社会因炮声震撼而惊醒,中国社会却在炮声沉寂后昏昏睡去。当60年代郭嵩焘、冯桂芬重新提起《海国图志》《瀛环志略》的时候,20年的光阴已在昏睡中丧失了。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,63页。

鸦片战争的军事失败还不是一个民族的致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。

——蒋廷黻《中国近代史》武汉出版社17页。

金田起义

从金田起义到定都天京

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;第二次鸦片战争又着一鞭,开始学西方造船造炮,“但只准学这一点,其他不能要”;

——毛磊等《中西500年比较》

人们多注意1840年的划时代意义,实际上1860年同样是一个重要年份,就社会观念的新陈代谢来说,它比1840年具有更加明显的标界意义。

记叙第一次鸦片战争的作品不过称为《道光洋艘征抚记》

第二次鸦片战争,士大夫们痛苦地命名为庚申之变。

7

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,101页。

“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书‘夷’字。”

这是洋与夷替代的交接点

—《天津条约》

8

中央代表:奕訢

洋务派地方代表人物

曾国藩

李鸿章

张之洞

左宗棠

洋务派

第一次鸦片战争之后,曾国藩在家书和日记中多次痛斥英夷“性同犬羊,”然而第二次鸦片战争后,他由阅历和观察,素知西人也有“素重信义”的一面,这并没有消除他对西方人的疑虑和制夷意识,然而其见识却因此而近乎事理了,在当时的中国人当中,明中西事理的人并不多,这样他们与恪守传统的顽固派之间就不能不出现区别和分歧 ,于是产生了最早的洋务派。

9

1、师夷长技以自强

《易?乾象》天行健,君子以自强不息

“当和议之成,无人不为自强之言”

—蔡冠洛《清代七百名人传 文祥》

两重含义一:就阶级意义而言,寻求在农

民战争打击面前王朝的自我振兴

二:就民族意义而言,寻求的是在

外国侵略面前,中国的自我图强

洋务派的思想:

中国人开始从伦理道德为中心的文明优劣观转变到以强弱为中心的文明优劣观,于

是“自强”也成了中国观念的重心所在。

——葛兆光:《中国思想史》第二卷

同光新政:有新旧的区分,更合乎实际一点儿。

自强新政:海外学者更多采纳,重在有回应泰西逼

迫的一面。

洋务运动:反应一个时代的概念,概括了近代历

史一个阶段中所出现过的活动和事物

同治中兴:随着太平天国失败而产生的名称,

但中国社会已经面临近代化带来的

剧烈变动不会再有本来意义上的中兴

2、中体西用

以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。

——冯桂芬在《校邠庐抗议》

洋务派的思想:

1、师夷长技以自强

1898年张之洞《劝学篇》全面系统的理论阐述。

中学为体,西学为用。

封建伦理纲常

西方先进科技

根本

手段

挽救封建统治

中华文明开始从传统向近代转型

是对西方文明扩张的反应

是中西两种文明碰撞的产物

嫁接

封建制度

西方先进技术

利用儒家的传统引进西方文化,减弱学习西方的阻力,力图在传统文化中找到西学的生根之处,通过对西学的吸收实现那个中国文化的自我更新,在当时起了好的作用。

——田文军《中国走向近代化的文化历程》《哲学动态》1988年第1期。

每个原理都有出现的世纪。

——马克思《政治经济的形而上学》

窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

洋务派与顽固派的论战(体用之争)

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不

能及。 ——李鸿章

从一定意义上说,一部中国近代文化史,

就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史。

体用之争

洋务派

顽固派

学习西学,维护中学

反对西学,维护中学

挽救清朝统治

因为西学是新学,中学是旧学,中体和西用不会互不侵犯,就其本意而言,中体应是对于西用的限制,但西用借中体作为入门之阶后,便会按照自身的要求发生影响,人们虽然想把它限制在既定的范围内,实际却很难如愿。当这种矛盾日益明显后,更开明的人们就会在事实的刺激下因势利导,走出更远的一步。

—陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》中

国人民大学出版社,118页。 》

马建忠

王韬

郑观应

薛福成

王韬:游历过英、法等国,与盛宣怀等洋务官员

交往密切。

薛福成:做过驻英、法、比、意四国公使,曾

为曾国藩、李鸿章的幕僚。

马建忠:年轻时留学法国,取得博士学位,回

国后随李鸿章办理洋务。

郑观应:做过洋行买办,曾协助李鸿章经营洋

务企业轮船招商局。

随着他们(洋务派)对于西学知识的不断加深而逐渐丰富、逐渐有所发展。当他们明白了西方富强之因是由于实行“重商富民”,并建立了相应的法度,他们心中的“中体西用”论式中之西用,无疑已迥然不同于当年所说之洋器洋技之长……王韬、郑观应等人,开始批评洋务事业中的失误。他们认为,洋务所失在于仅仅学了西方皮毛之末,故而他们倡议改变学习重点,从经济和国政(国家政治制度)等立国根本上学习西方,谋自强。

—《中西体用之间》丁伟志 陈崧著

洋务派布新不除旧,改良派布新同时除旧。

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;第二次鸦片战争又着一鞭,开始学西方造船造炮,“但只准学这一点,其他不能要”;甲午海战第三鞭打来,才知西人强者兵,所以强者不在兵,没有科学,没有经济、政治的变法不行。

——毛磊等《中西500年比较》

康有为(1858-1927)

维护孔子的名义下把东汉以来神圣不可侵犯的传统经典宣布为伪造的文献,有利地打击了守旧派“恪守祖训”的思想。

康有为(1858-1927)

“变者天道也,……传曰:‘逝者如斯’,故孔子系易,以变易为义。”把孔子打扮成资产阶级民权思想、平等观念的倡导者,尊孔子为“托古改制”的教主。

特点:

把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想结合起来。利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性。

康有为隐以改复原教之路得自命,欲删定六经而先作《伪经考》。……其貌似则孔也,其心则夷也。

叶德辉(1864--1927)

保守势力代表

——《叶吏部与刘先端黄郁文两生书》

康有为为什么要打着孔子旗号?

孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。

----蒋廷黻《中国近代史》

跪着造反

政治:封建顽固势力强大;

经济:民族工业发展不充分;

思想:儒家思想影响巨大;

个人:康有为的经历、文化底蕴。

康有为在公车上书中提出:“夫富国之法有六:曰钞法、曰铁路、曰机器、曰轮舟、曰开矿、曰邮政。”……希望光绪帝能“讲万国大势,审古今之时变,明定国是,……弃守旧尚日新,定为工国,讲求物质。”

——《中国近代史资料丛刊·戊戌变法》(二) 今欧、日之强,皆以开国会行立宪之故……请即定立宪为国体,预定国会之期,明诏布告天下。

——《中国近代史资料选辑》

维新变法,发展资本主义工商业。

实行君主立宪

康有为的主要经济、政治主张是什么?

梁启超

(1873——1929)

“今日策中国者,必曰兴民权。”

“变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。”

我读五四以后那些值得我们注意的文化大师传记的时候,发现几乎没有一个人不说自己曾经在年轻的时候,受到过梁启超深深的影响。……除了知识分子队伍之外,梁启超还影响了一般的民众,只要是粗通文墨的人,在那个时代,很少有人没有受到过梁任公他的思想的影响。所以中国尽管没有出现一个象法国或者欧洲其他国家一样的启蒙运动,但是已经有了启蒙宣传家,那就是梁启超。

——余秋雨《八千里路云和月》

但是不可否认,他的政治思想在某些方面也有其局限性,它虽对清朝封建统治进行过严厉加抨击,但最终仍采取妥协立场,一方面提倡君主立宪,一方面又认为中国民智未开,开议院条件不成熟,从而否认革命的必要性。1903年以后直至辛亥革命期间,梁启超成为反对孙中山等人革命主张的主要代表,与革命派进行了大论战。

——曹德本《中国政治思想史》

台湾一位研究严复的专家发现,严复在把赫胥黎的《进化论与伦理学》翻译成《天演论》的时候进行了很多删改,这意味着,严复已不仅是翻译而且是改写了这本书。

严复为《天演论》所写的序言。此书被康有为称为“中国西学第一者也”。

胡适多年后回忆道:“《天演论》出版之后,短短几年,便风行全国,竟作了中学生的读物了。……‘优胜劣汰,适者生存’无疑是一种当头棒喝。几年之中,这种思想像野火一样,燃烧着许多少年的心和血。‘天演’、‘物竞’、‘淘汰’、‘天择’等等术语都渐渐成了报纸文章的熟话,渐渐成了一班爱国志士的‘口头禅’。还有许多人爱用这种名词做自己或儿女的名字。……我有两个同学,一个叫做孙竞存,一个叫做梅天择。我自己的名字也是这种风气底下的纪念品。”

——刘悦斌《戊戌维新运动史话》

胡适(1891-1962),留美学者,原名胡嗣穈,学名洪骍,字希疆,后改名胡适,字适之。

严复认为:生物界和社会一样是不断进化的,而进化又通过“物竞”“天择”来实现,即通过物种、人群之间的相互争存的残酷斗争“优胜劣汰”“适者生存”,由此实现进化。他以此说明:中国只有通过变法,才能转弱为强,才可获得生存的资格和发展的权利,否则只会被淘汰,只有亡国灭种一条路。进化论尤其是当时社会达尔文主义,当时起了惊醒国人的启蒙作用,整整影响了戊戌、辛亥两代知识分子,其对中华民族觉醒的警世作用远比康有为手中惯用的今文经学公羊三世说历史进化观要强。

——田海林《中国近代政治思想史》

1897年1月17日,谭嗣同完成重要哲学著作《仁学》,共2卷,5万多字。书中猛烈抨击“三纲五常”,指斥两千年来封建专制制度为“大盗”之政,专制君主是“独夫民贼”,宣传“君末民本”的民权思想,认为“君”如不能为“民”办事,亦可共废,否定了“君权神授”。谭嗣同发出了那个时代民主的最强音,是维新派中最激进的思想家。

人物 主要著作 主要思想 思想特点

《新学伪经考》

《孔子改制考》

否定君主专制主张君主立宪论证变法合理

西儒结合

托古改制

抨击专制,伸民权、设议院变法图存

《变法通议》

变法和图存相结合

物竞天择,适者生存,人民主权

进化论为

理论武器

《天演论》

康有为

梁启超

严复

谭嗣同

《仁学》

猛烈抨击君主专制,民权思想

最为激进

论战的焦点 封建顽固派 维新派

维新派与顽固派的论战

要不要维新变法

要不要兴民权

实行君主立宪制

要不要提倡西学改革教育制度

祖宗之法不可变

宁亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权、设议院,实行君主立宪

实行君民共主的君主立宪政权

坚持科举取土,反对西学

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举

光绪帝与《定国是诏》

戊戌六君子

……百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们(戊戌派)带来的解放作用远不是西太后发动政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人、……他们处在多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方追求真理,为中国找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。他们在维新运动中的种种实践活动,为后来的改革留下了历史起点。在那个时候的新式学堂里(京师大学堂、湖南时务学堂等等)和开设西学的学院(如两湖书院)里,出过黄兴、蔡锷那样民主革命的风云人物。兴起的学会……为广开中国民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。

—陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中国人民大学出版社,179页。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术