人教版七年级语文 下册 写作 文从字顺 课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级语文 下册 写作 文从字顺 课件(共57张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 453.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第五单元写作

文从字顺——从:服从,顺从;

顺:通顺。

指文章通顺。

文章思路清晰,文意连贯,表意明确,语句通顺,用词妥帖。

如何才能做到文从字顺?

准确

连贯

文从字顺是人们对书面表达的基本要求。怎样才能做到文从字顺呢?可以从以下几个方面入手,对作文用语进行推敲。

分寸

第一:准确

准确,是作文用语最起码的标准。

法国作家福楼拜有一段经常被人引用的名言:“我们无论描写什么事物,要表现它,唯有一个名词;要赋予它运动,唯有一个动词;要得到它的性质,唯有一个形容词。我们必须继续不断地苦心思索,非发现这个唯一的名词、动词与形容词不可。仅仅发现与这些名词、动词或形容词相类似的词语是不行的,不能因为思索困难而去用类似的词语敷衍了事。”

电影《风雨下钟山》里,有这样一个镜头:以周恩来为首的中国共产党代表团与以张治中为首的国民党代表团在北平举行谈判。谈判破裂以后,传来了人民解放军占领南京的消息。张治中低头叹道:“这是天意如此!”周恩来立即予以严肃的更正:“不,是民意如此!”----周恩来对张治中的话,仅更换一个字,就把国民党败亡的原因科学、准确地揭示了出来。

故事链接:前苏联卫国战争进入大反攻时,一位将军向斯大林报告说:“敌人撤退了!”斯大林立即纠正道:“不是敌人撤退了,而是敌人在逃跑!”斯大林把“撤退”换成“逃跑”,准确地点明了战况。

要做到用语准确,应注意的是:

1、在关键的地方尽量不用“歧义”语。

在表达中,凡属关键的地方,为避免误解,尽量不要用容易产生“歧义”的言辞。比如“骄傲”一词,就有两种“歧义”, 一为“看不起别人”,一为“自豪”,前者含有贬义,后者则不含贬义。这样的词语如果直接运用说:“他因此很骄傲。”这就不知道是在“褒”他还是“贬”他。

2、运用多义词时,一定要加上限制性词语,以消“歧义”。

要做到用语准确,应注意的是:

汉语中有不少多义词,完全不用是不可能的。我们应注意的是,在使用时加上消除“歧义”的限制性词语。比如“大方”一词,有时表示“花钱不吝惜”,有时表示“看上去很耐看”。如果光用“大方”一词来形容对 方,便有产生“歧义”的可能。这时,我们可以将前一种含义使用时加上“慷慨”一词,组成“慷慨大方”一语;将后一种含义使用时加上“美观”一词。组成“美观大方”一语。这时,“歧义”便消除了。

第二:连贯

连贯,指句与句之间要连接得上。文章要连贯,应做到:

1、人称清楚。

2、立足点清楚。

文章要连贯,应做到:

一般地讲,一篇文章所使用的人称是固定的,特别值得注意的是第三人称。因为第一、第二人称的所指只有一个人,比较清楚,第 三人称的“他”可指的人就多了,所以,行文中一定要搞清“他”是谁。“他”的所指不清,就会影响上下文的“连贯”。

1、人称清楚

2、立足点清楚

立足点就是说话、写文章的人所占的位置。这包括时间和空间两方面的内容。这两方面的内容如果在一段话或一篇文章中没有表达清楚,也会影响文章的“连贯”。

文章要连贯,应做到:

第三:分寸

如果一种见闻,一种心思,说出口或写成文,只能有一种形式,那么,人们的口头或书面的交际便不会如此丰富多彩了。

所幸的是,同样一种见闻,同样一种心思,常常可以用若干种不同的方式来表达。

能掌握好用语的“分寸”,是语言运用能力强的表现。

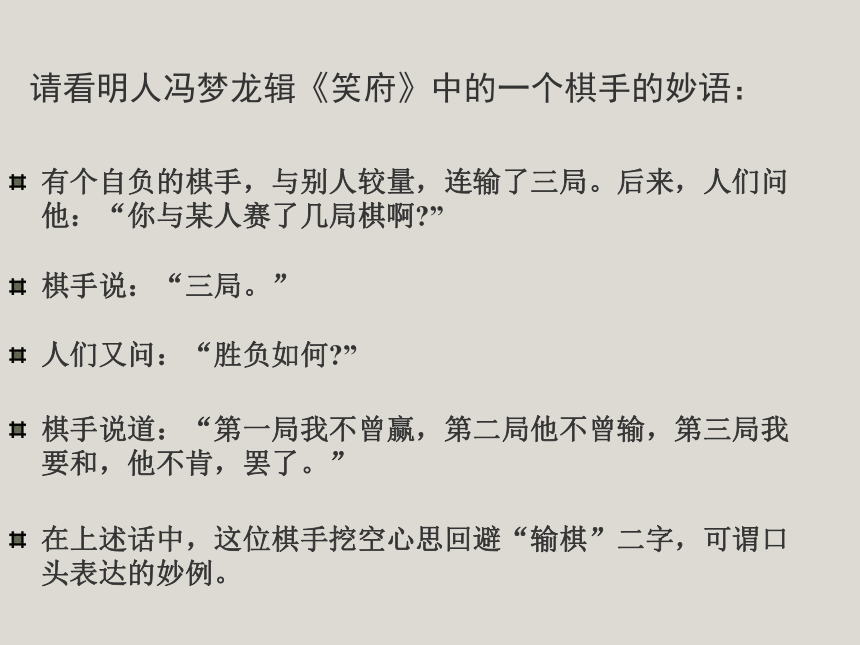

请看明人冯梦龙辑《笑府》中的一个棋手的妙语:

有个自负的棋手,与别人较量,连输了三局。后来,人们问他:“你与某人赛了几局棋啊 ”

棋手说:“三局。”

人们又问:“胜负如何 ”

棋手说道:“第一局我不曾赢,第二局他不曾输,第三局我要和,他不肯,罢了。”

在上述话中,这位棋手挖空心思回避“输棋”二字,可谓口头表达的妙例。

“分寸”主要体现在:

1、褒贬恰当

汉语中,许多词语都具有明显的感彩,在作文时,应注意恰当选用褒义贬义,来表达不同的感彩。如果该用“贬义词” 用了“褒义词”或该用“褒义词”时用了“贬义词”,不仅表达不准确,闹出笑话,还会产生料想不到的严重后果。

比如作文中写到某个朋友的亲人去世了,你该用什么词呢 用“去世”、“病故”或“辞世”等都可以,这里有一种庄重、崇敬的心情在里面,用 语是准确的。而如果改用“没命了”“断气了”“进棺材了”等词语,就会有一种幸灾乐祸的味道。所以“褒贬”二字,千万小视不得。

“分寸”主要体现在:

2、得体

得体,就是讲话、写文章因时、因地、因对方情况的不同而变化,使之与环境相适合,更好地达到交际的目的。

传说清朝乾隆皇帝到镇江金山游览。当地的方丈派了一个能说会道的小和尚做向导。当乾隆皇帝上山时,小和尚边走边说:“万岁爷步步高升。”

乾隆听了很高兴。一会儿,下山了。乾隆皇帝有意试试小和尚的口才,便问:“你在上山时说我步步高升,现在你看我怎样 ”

小和尚 不假思索,立即答道:“万岁爷后步更比前步高!” 下山时后面脚步的位置当然比前一只脚要高,所以,仍然暗含着“步步高升”的意思。这个小和尚能随地点的变化而更换恰当的用语,得到了乾隆皇帝的奖赏。这样因地、因时或因听众不同而变化的言辞,就是注意了“得体”与否。

我希望大家在练习读与写的时候,自觉地注意思路的开展,下一句跟上一句怎么连上的,后一段跟前一段怎么连上的,某一句跟前面哪一句有关系,某某段从前面哪一段分派出来的,诸如此类全部辨一辨,想一想,这就是所谓自觉地注意思路开展的具体办法。

“文从字顺”是写作的基本要求,它反映着写作者驾御书面语言(即文字)的能力。 “文从字顺”,其意思包含两个方面:一是用词恰当、妥帖,作者心里想的是这样一个东西,所感的是这样一种情境,而所用的词语恰好能表达这样一个东西,这样一种情境,读者读后的感受于作者期望表达的意念完全一致;二是句与句之间顺从畅达,文气贯通,能很好地把作者的思想感情有条不紊、井然有序地表达出来,没有任何含混、错乱和别扭之处。 要想做到文从字顺,对初学者来说最重要的是培养自己良好的语感。语感,即人们对语言的一种敏锐的感觉。它是在长期的语言实践中经听和读的反复熏染而逐渐形成的。 语感在写作中起着极其重要的作用。写作者在执笔行文时想的是“意”,写出来的却是“文”,这由“意”而“文”的转化就全凭着写作者的语感进行。

语感包含哪些具体内容呢?

1、要文字通顺

人们在长期的与言实践中可以判断出话怎样说才算通顺,怎样说就别扭,而别扭的话不仅别人听不明白,自己写着也觉得不顺。这种通顺感主要表现在对词语的搭配和词语的排序正误的判断上厚。汉语用词有一定的搭配习惯,比如,我们可以说“深情厚谊”,也可以说“深情谊”;可以说“浓情蜜意”,却不可以说“浓蜜情意”。词语的排序也是如此,先说什么,后说什么,有约定俗成的规律,我们写作中遵循这些规律,话就会写得通畅。

2、要意思连贯

人们在向别人陈述一个问题时,都会注意话与话之间该怎样衔接别人听了才会明白,这就是语言的连贯感。例如,上下两句话的安排要合乎事物发展变化的过程或人们观察认识问题的顺序;一段话要围绕一个话题说,说完一个意思再说另一个意思,而不能东一句西一句,前言不搭后语;讲完一个意思再讲另一个意思时,衔接处要有过渡词语。写作时注意这个问题,也有利于把文章写得通畅。

3、要注意分寸

人们掌握了大量语汇,这些语汇在描绘事物时在范围、数量、程度、褒贬上都存在一些细微差别,若能敏锐地感觉到这些差别,在遣词造句时表现出精确的分寸感来,将有利于把自己的认识表达得精妙确切。

4、要掌握韵律

汉语有音调上的变化,还有单音词、双音词、多音词及语句形式上的变化。这些变化,在人的视觉或听觉中就会形成自然的节律,从而产生韵律感。例如人们一般会说“又唱歌又跳舞”或“又唱又跳”,而不会说“又唱歌又跳”或“又唱又跳舞”,因为后面的说法从直觉上就感觉到别扭。这种形式上的匀称感和语调上的协调感运用在写作中,也有助于将文章写得文从字顺。

平时该怎样培养自己的语感呢?最重要的是培养读书的习惯。一些优秀的文章,最好能熟读成诵。这样,一些好的语言就会形成范例,并进而化为自己的语言习惯。还要多听:听广播,听别人读文章,这样可以强化读的效果。同时要尽量丰富自己的语汇,确切掌握词语的含义,只要向这个方向努力,做到文从字顺就不难了。

在作文完篇后,要注意检查:一是自己出声地读一读,看有没有拗口的地方;二是换个立场,请别人来读,自己来听,看是不是句句听得清,是不是没有一点儿磕绊;三是对觉得别扭处认真检查一下,检查时一方面要查语言材料--语汇,看其搭配、词性、色彩等;另一方面要查语言的组织形式--语法,看其结构、成分、语序等

要做到文从字顺,除了在语言运用上下功夫外,还要注意书写、行款、标点。写文章,字要写工整,字迹潦草难于卒读的文章,还谈得上什么通顺呢?还要不写错别字。因为一字之差表意上很可能差之千里。文章行款格式一定要正确,尤其是应用文,行款上的错误会直接影响意思的正确表达。标点符号是文字表达的重要辅助工具,它帮助显示句子的结构、词语的性质以及作者的情感。正确使用标点符号,不仅是写作的一项重要基本功,而且是文章做到文从字顺的必要条件,写作时不光要注意使用正确,而且要注意规范

一天,唐朝年轻的诗人贾岛去长安参加考试。他骑着驴,在大街上一边走一边想着他的诗句。突然,他想到了两句好诗:"鸟宿池边树,僧推月下门。”又一想,觉得“推”字改为“敲”字更好一些,他想的正入神时,只听得对面喊了一声:“干什么的?”还没弄清楚是怎么回事,便被拉下驴,带到韩愈面前。原来,他碰见了大文学家韩愈和他的随从,等贾岛把事情说了一遍后,不但没有受罚,反倒引起了韩愈对诗句的兴趣,韩愈想了一会,"还是敲字好。静静的夜晚,在月光下,一个僧人德德的敲门,这个情景是很美的。”于是“推”字改为“敲”字。后来,“推敲”便成为人们反复考虑的意思。

好文章不是写出来的,而是改出来的。

原文:

一位胖得肥猪一样的阿姨又挤上了车。——《抢座》

改文:一位肥胖的阿姨又挤上了车。

病句诊疗

改法一:“把不恰当地词句改恰当

改文:

你总是把眼睛中的阳光送给别人,你总是将冷漠摔得很重。

原文:

你总是把你眼中的阳光传送给别人,冷漠,你总是将它摔得很重。

——《致父亲》

改法二:把不整齐的词句改整齐

病句诊疗

改文:

妈妈,你是我生命中的火焰,没有你,我的世界不再温暖,我将在人生的森林中迷失方向。

原文:

妈妈,你是我生命中的火焰,没有你,我的世界不再转动,我将在沼泽森林中迷失方向。——《母亲》

改法三:把不搭配的词句改搭配

病句诊疗

原文:

宽容是一门交际艺术。它润滑了彼此的关系,消除了彼此的隔阂,扫清了彼此的顾忌,增进了彼此的了解。宽容打开两颗相对封闭的心灵,像一种明澈而柔韧的调和剂,使之相融相知。懂得宽容的人生是美丽的。

——《宽容别人,就是解放自己》

改文:

宽容是一门交际艺术。 学会宽容就能润滑彼此的关系,消除彼此的隔阂,扫清彼此的顾忌,增进彼此的了解,因此,懂得宽容的人生是美丽的人生

改法四:把啰嗦的词句改简洁

病句诊疗

好的文章总是从怦然心动到若有所思

妈妈是一个勤劳的人,她对我很关心,但是要求很严格。有一次,我的数学考了95分,妈妈就很耐心地给我讲错在哪里,她讲得非常细致,我听得明明白白。妈妈把家里的活全承担下来了,让我一丝不苟地进入学习,所以我的学习里面是有妈妈的心血在里面的。

这段文字有什么问题?

要围绕中心说话,人称要清楚。

古时候有个孩子,爹妈都死了,跟着哥哥嫂子过日子。哥哥嫂子待他很不好,叫他吃剩饭,穿破衣裳,夜里在牛棚里睡,牛棚里没有床铺,他就睡在干草上。他每天放牛,那头牛跟他很亲密,用温和的眼睛看着他,有时候还伸出舌头舔舔他的手,怪有意思的。哥哥嫂子见着他总是待理不理的,仿佛他一在眼前,就满身不舒服。两下一比较,他也乐得跟牛一块儿出去,一块儿睡。

这段文字是叶圣陶先生根据民间传说故事编写的,突出的优点是清楚通顺。文句中没有生僻的字,也没有华丽的辞藻,句子明白如话,前后衔接紧密,连贯自如。这就叫文从字顺。

1、歧义

①王亮从电话中得知,开刀的是他父亲。

②县里的通知说,让赵乡长15日前去汇报。

③老张的衣服比老李的衣服做得好。

④小华和小李一起走在回家的路上,他约他明天到家里来写作业。

2、连贯

① 在昏暗的傍晚,他独自一人在寂寥得林间散步,在雷雨交加时,我毫无畏惧,依然在林间欣赏那宁静的生活。

1、前半句叙述“他”的活动,后半句叙述“我”的表现,两句情景相差甚远,没有联系起来。

2、错别字“得”应为“的”。

3、句末的“欣赏”与“生活”不搭配。

2、连贯

② 安静的夜里,月光在天上寂寥凡间的大地,毫无畏惧的月光与大地凝聚在一起。

1、没有理解“寂寥”一词的含义,误用形容词做了谓语。

2、误用“毫无畏惧”修饰“月光”,造成语义混乱。

2、连贯

③ 四川汶川大地震,无数生命在危险中,这时候,警察叔叔你却伟大着,毫无畏惧地伸出无私奉献的身躯,并且把毕生的心血都凝聚在这个大地震中。

描述警察叔叔的行为明显欠妥,如“伟大着”、“伸出”、“身躯”、“心血都凝聚在这个大地震中”等搭配令人费解。

小结:句子的统一性和连贯性是相辅相成的,从语义上看,句子各部分应该是紧密联系在一起,表达一个集中的、相对完整的意思;从语法角度来看,正确的句子应该结构严谨、关系一致、语序正确;从修辞角度来看,好的句子应该中心突出、逻辑性强、准确简练。

3、语感

①他的和蔼的面容,爽朗的笑声,时时浮现在我的脑海中。

②三年的初中生活结束了,已经有了一些初步的生活经历,这些经历能唤起我们心中许多美好的回忆,能启迪我们不断完善自我,认识自我。尤其难忘的是,那些年长的老教师对我们的谆谆教诲。

③正当平缓似锦缎的黄河得意之时,她突然以数里之阔的水面,跌入百尺宽的峡谷。发出的声响如虎啸震川,浊流的奔涌如腾飞的巨龙,悬垂的水流如张挂的天幕,激起的水珠如四溅的钢花,使每一位风尘仆仆走近她的游客都受到了强烈的震撼。

3、语感

④干了一天的活,真是胳膊疼腰酸。

习惯上说“腰酸胳膊疼”,同时也有韵律。

小结:文章写完后,同学们要通过小声地读来感受一下,看看思路是否清晰,意思说明白了没有,句子通不通顺。还可以请同学读一遍,提提意见。语感,即人们对语言的一种敏锐的感觉。它包括语言的通顺感、连贯感、分寸感、韵律感等。这种“感觉”的形成,一是要平时养成多读书的习惯,对一些优秀的文章能熟读成诵;二是要“多听”,强化读的效果;三是要尽量丰富自己的词汇量,确切掌握词语的含义,且懂一点语法。这种感受语言的习惯一旦养成,做到文从字顺就不难。

(1)感读——凭语感,凡是读起来别扭,听起来含混的,就可能有语病。

高考失败,小镜伤心极了,他多么希望知心朋友和他分享这无限的苦恼啊!

(2)梳理——由主干到枝叶逐步检查。先缩掉句子的附加成分,化简后,留下句子的主干(即所要表达的中心意思),然后检查句子的主干,再检查附加成分是否有语病。

同学们以敬佩的目光注视着和倾听着班长的报告。

(3)分析——从事理上进行分析,检查是否自相矛盾和符合逻辑。

为了防止非典疫情不再反弹,市领导要求各单位制定严密的防范措施。

(4)类比——用同义词替换,关联词替换、仿照原句造句等比较法来检查语病。

无论工人们遇到什么样的困难,他们却能披荆斩棘,一往无前。

(1)增——残缺的成分要增补上

(2)删——重复多余的词语要删除

(3)调——语序不当的要调整

(4)换——搭配不当的词语要更换

修改不是再造,切忌改变句子的本意。尤其应该注意,能调整语序的就不能增删,能改动一处的,决不能改动两处,改病句也应简要、高效。

修改病句的原则是:对症下药、原意不变、多就少改。

下列各句中,没有语病的一句是

A.看到义务工作者们全心全意为“九运”忘我地工作,使我很受教育。

B.青年歌手黄小芳的歌声,清亮、甜美、朴素、亲切,焕发着泥土的芳香。

C.父亲从头到脚凝视着面前的儿子,激动得热泪盈眶,一句话也说不出来。

D.世界杯足球门票上最为显眼的是位于门票右上方的激光全息防伪标 志。

( D)

下列句子中有语病的一项是

A.在激烈的市场竞争中,我们所缺乏的,一是勇气不足,二是谋略不当。

B.租界里的洋楼,是近代史上一个独特社会产物,很值得我们认真研究。

C.万里长城的各个游览点,每天都吸引着来自世界各地数以万计的旅游者。

D.这种做法,既稳定了农户与土地的承包关系,又促进了适度的规模经营。

( A)

下列句子没有语病的一项是( )

A在建设三峡大坝的过程中,无论工人们遇到什么样的困难,他们却能披荆斩棘,一往无前。

B在列车长粗暴的干涉下,使爱迪生在火车上边卖报边做实验的愿望破灭了。

C中国残疾人艺术团在香港演出大型音乐舞蹈《我的梦》,受到观众的热烈欢迎。

D为了防止“非典”疫情不再反弹,市领导要求各单位进一步加强管理,制定严密的防范措施。

C

下列句子没有语病的一项是( )

A老师慈爱的笑容和亲切的话语时时浮现在他的眼前。

B只有不断学习,努力钻研,我们的学习成绩就会提高。

C经过反复推敲,他终于找到了解决和发现问题的办法。

D这句话的后面,包含了多么丰富的关怀和祝福啊!

(D)

下列句子没有语病的一项是( )

A经过大家的努力,使我们出色地完成了上级交给的任务。

B是否有“以农民为本”的理念,是解决“三农”问题的关键。

C手机是科技进步带给人类的新工具,本身并无利弊对错。

D即使一直没有试验成功,但他一点儿也不气馁。

(C)

常考的病因及病例:

(1)滥用介词“通过”、“由于”、“经过”、“在……下”、“当……的时候”和动词“使”,导致句子主语残缺。

如:通过紧张的期末复习,使我们的各科成绩都有了提高。

(2)前面的主语是正反两面的意思,后面的宾语只有正面一面的意思,导致前后不呼应。

如:能否推进素质教育是保证青少年健康成长的条件之一。

(3)滥用否定词,导致前后矛盾,不合逻辑。

如:为了防止这类事故不再发生,我们必须采取有效措施。

(4)修辞方法使用不当

例:她唱起歌来,就像刮大风一样。

(5)词语搭配不当。

如:老师慈爱的笑容和亲切的话语时时浮现在他的眼前。

6、句式杂糅

例:我国经济之所以能够飞速增长,被外国人称作“爆炸性的增长”,靠的是正确的政策。

改句:①我国经济能够飞速增长,被外国人称作“爆炸性的增长”,靠的是正确的政策。

②我国经济之所以飞速增长,被外国人称作“爆炸性的增长”,是因为我们有正确的政策。

当前,作文时反映出的词汇贫乏,语病百出,正是由于读得太少,背得太少,一篇好文章,读到滚瓜粒熟,作者的语言就有可能转化为读者的语言,自己在写作时,就会得心应手,运用自如。读得多了,自然会有一定的语言积累,就会找到语感,从而减少语病的出现

在预习课文时,每篇文章至少读三遍。读正确、流利还要有感情。

日记写满一页半,文从字顺,字体漂亮

名言:

1、我把《永别了武器》最后一页修改了三十几遍,然后才满意。我把《老人与海》的手稿读过将近二百遍才最后付印 ——海明威

2、写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字,句,段删去,毫不可惜。 ——鲁 迅

曹雪芹写《红楼梦》“披阅十载,增删五次”,“字字看来都是血,十年辛苦不寻常”;贾岛《题诗后》中有“两句三年得,一吟双泪流”的诗句,这些作家的经历充分证明修改文章是写作获得成功的必然环节,文章只有越改才会越好。希望同学们课后抱定“语不惊人死不休”的信念,把文章修改好。

1.写自己喜欢写的。“空留诗词说经年”

腾讯《诛仙前传—四剑传说》等

2.坚持写作,好坏不论。

登上写作成功的圣殿,必须牢记生活是写作的源泉,热爱生活,观察生活,感受生活,表现生活,踏踏实实地走好每一步,勤观察,多动笔,乐修改,持之以恒,坚持不懈,这样写作成功的春风就会扑面吹来,缪斯女神就会向你发出邀请。同时还要记住,文章是改出来的,我们要力求做到文从字顺。

第五单元写作

文从字顺——从:服从,顺从;

顺:通顺。

指文章通顺。

文章思路清晰,文意连贯,表意明确,语句通顺,用词妥帖。

如何才能做到文从字顺?

准确

连贯

文从字顺是人们对书面表达的基本要求。怎样才能做到文从字顺呢?可以从以下几个方面入手,对作文用语进行推敲。

分寸

第一:准确

准确,是作文用语最起码的标准。

法国作家福楼拜有一段经常被人引用的名言:“我们无论描写什么事物,要表现它,唯有一个名词;要赋予它运动,唯有一个动词;要得到它的性质,唯有一个形容词。我们必须继续不断地苦心思索,非发现这个唯一的名词、动词与形容词不可。仅仅发现与这些名词、动词或形容词相类似的词语是不行的,不能因为思索困难而去用类似的词语敷衍了事。”

电影《风雨下钟山》里,有这样一个镜头:以周恩来为首的中国共产党代表团与以张治中为首的国民党代表团在北平举行谈判。谈判破裂以后,传来了人民解放军占领南京的消息。张治中低头叹道:“这是天意如此!”周恩来立即予以严肃的更正:“不,是民意如此!”----周恩来对张治中的话,仅更换一个字,就把国民党败亡的原因科学、准确地揭示了出来。

故事链接:前苏联卫国战争进入大反攻时,一位将军向斯大林报告说:“敌人撤退了!”斯大林立即纠正道:“不是敌人撤退了,而是敌人在逃跑!”斯大林把“撤退”换成“逃跑”,准确地点明了战况。

要做到用语准确,应注意的是:

1、在关键的地方尽量不用“歧义”语。

在表达中,凡属关键的地方,为避免误解,尽量不要用容易产生“歧义”的言辞。比如“骄傲”一词,就有两种“歧义”, 一为“看不起别人”,一为“自豪”,前者含有贬义,后者则不含贬义。这样的词语如果直接运用说:“他因此很骄傲。”这就不知道是在“褒”他还是“贬”他。

2、运用多义词时,一定要加上限制性词语,以消“歧义”。

要做到用语准确,应注意的是:

汉语中有不少多义词,完全不用是不可能的。我们应注意的是,在使用时加上消除“歧义”的限制性词语。比如“大方”一词,有时表示“花钱不吝惜”,有时表示“看上去很耐看”。如果光用“大方”一词来形容对 方,便有产生“歧义”的可能。这时,我们可以将前一种含义使用时加上“慷慨”一词,组成“慷慨大方”一语;将后一种含义使用时加上“美观”一词。组成“美观大方”一语。这时,“歧义”便消除了。

第二:连贯

连贯,指句与句之间要连接得上。文章要连贯,应做到:

1、人称清楚。

2、立足点清楚。

文章要连贯,应做到:

一般地讲,一篇文章所使用的人称是固定的,特别值得注意的是第三人称。因为第一、第二人称的所指只有一个人,比较清楚,第 三人称的“他”可指的人就多了,所以,行文中一定要搞清“他”是谁。“他”的所指不清,就会影响上下文的“连贯”。

1、人称清楚

2、立足点清楚

立足点就是说话、写文章的人所占的位置。这包括时间和空间两方面的内容。这两方面的内容如果在一段话或一篇文章中没有表达清楚,也会影响文章的“连贯”。

文章要连贯,应做到:

第三:分寸

如果一种见闻,一种心思,说出口或写成文,只能有一种形式,那么,人们的口头或书面的交际便不会如此丰富多彩了。

所幸的是,同样一种见闻,同样一种心思,常常可以用若干种不同的方式来表达。

能掌握好用语的“分寸”,是语言运用能力强的表现。

请看明人冯梦龙辑《笑府》中的一个棋手的妙语:

有个自负的棋手,与别人较量,连输了三局。后来,人们问他:“你与某人赛了几局棋啊 ”

棋手说:“三局。”

人们又问:“胜负如何 ”

棋手说道:“第一局我不曾赢,第二局他不曾输,第三局我要和,他不肯,罢了。”

在上述话中,这位棋手挖空心思回避“输棋”二字,可谓口头表达的妙例。

“分寸”主要体现在:

1、褒贬恰当

汉语中,许多词语都具有明显的感彩,在作文时,应注意恰当选用褒义贬义,来表达不同的感彩。如果该用“贬义词” 用了“褒义词”或该用“褒义词”时用了“贬义词”,不仅表达不准确,闹出笑话,还会产生料想不到的严重后果。

比如作文中写到某个朋友的亲人去世了,你该用什么词呢 用“去世”、“病故”或“辞世”等都可以,这里有一种庄重、崇敬的心情在里面,用 语是准确的。而如果改用“没命了”“断气了”“进棺材了”等词语,就会有一种幸灾乐祸的味道。所以“褒贬”二字,千万小视不得。

“分寸”主要体现在:

2、得体

得体,就是讲话、写文章因时、因地、因对方情况的不同而变化,使之与环境相适合,更好地达到交际的目的。

传说清朝乾隆皇帝到镇江金山游览。当地的方丈派了一个能说会道的小和尚做向导。当乾隆皇帝上山时,小和尚边走边说:“万岁爷步步高升。”

乾隆听了很高兴。一会儿,下山了。乾隆皇帝有意试试小和尚的口才,便问:“你在上山时说我步步高升,现在你看我怎样 ”

小和尚 不假思索,立即答道:“万岁爷后步更比前步高!” 下山时后面脚步的位置当然比前一只脚要高,所以,仍然暗含着“步步高升”的意思。这个小和尚能随地点的变化而更换恰当的用语,得到了乾隆皇帝的奖赏。这样因地、因时或因听众不同而变化的言辞,就是注意了“得体”与否。

我希望大家在练习读与写的时候,自觉地注意思路的开展,下一句跟上一句怎么连上的,后一段跟前一段怎么连上的,某一句跟前面哪一句有关系,某某段从前面哪一段分派出来的,诸如此类全部辨一辨,想一想,这就是所谓自觉地注意思路开展的具体办法。

“文从字顺”是写作的基本要求,它反映着写作者驾御书面语言(即文字)的能力。 “文从字顺”,其意思包含两个方面:一是用词恰当、妥帖,作者心里想的是这样一个东西,所感的是这样一种情境,而所用的词语恰好能表达这样一个东西,这样一种情境,读者读后的感受于作者期望表达的意念完全一致;二是句与句之间顺从畅达,文气贯通,能很好地把作者的思想感情有条不紊、井然有序地表达出来,没有任何含混、错乱和别扭之处。 要想做到文从字顺,对初学者来说最重要的是培养自己良好的语感。语感,即人们对语言的一种敏锐的感觉。它是在长期的语言实践中经听和读的反复熏染而逐渐形成的。 语感在写作中起着极其重要的作用。写作者在执笔行文时想的是“意”,写出来的却是“文”,这由“意”而“文”的转化就全凭着写作者的语感进行。

语感包含哪些具体内容呢?

1、要文字通顺

人们在长期的与言实践中可以判断出话怎样说才算通顺,怎样说就别扭,而别扭的话不仅别人听不明白,自己写着也觉得不顺。这种通顺感主要表现在对词语的搭配和词语的排序正误的判断上厚。汉语用词有一定的搭配习惯,比如,我们可以说“深情厚谊”,也可以说“深情谊”;可以说“浓情蜜意”,却不可以说“浓蜜情意”。词语的排序也是如此,先说什么,后说什么,有约定俗成的规律,我们写作中遵循这些规律,话就会写得通畅。

2、要意思连贯

人们在向别人陈述一个问题时,都会注意话与话之间该怎样衔接别人听了才会明白,这就是语言的连贯感。例如,上下两句话的安排要合乎事物发展变化的过程或人们观察认识问题的顺序;一段话要围绕一个话题说,说完一个意思再说另一个意思,而不能东一句西一句,前言不搭后语;讲完一个意思再讲另一个意思时,衔接处要有过渡词语。写作时注意这个问题,也有利于把文章写得通畅。

3、要注意分寸

人们掌握了大量语汇,这些语汇在描绘事物时在范围、数量、程度、褒贬上都存在一些细微差别,若能敏锐地感觉到这些差别,在遣词造句时表现出精确的分寸感来,将有利于把自己的认识表达得精妙确切。

4、要掌握韵律

汉语有音调上的变化,还有单音词、双音词、多音词及语句形式上的变化。这些变化,在人的视觉或听觉中就会形成自然的节律,从而产生韵律感。例如人们一般会说“又唱歌又跳舞”或“又唱又跳”,而不会说“又唱歌又跳”或“又唱又跳舞”,因为后面的说法从直觉上就感觉到别扭。这种形式上的匀称感和语调上的协调感运用在写作中,也有助于将文章写得文从字顺。

平时该怎样培养自己的语感呢?最重要的是培养读书的习惯。一些优秀的文章,最好能熟读成诵。这样,一些好的语言就会形成范例,并进而化为自己的语言习惯。还要多听:听广播,听别人读文章,这样可以强化读的效果。同时要尽量丰富自己的语汇,确切掌握词语的含义,只要向这个方向努力,做到文从字顺就不难了。

在作文完篇后,要注意检查:一是自己出声地读一读,看有没有拗口的地方;二是换个立场,请别人来读,自己来听,看是不是句句听得清,是不是没有一点儿磕绊;三是对觉得别扭处认真检查一下,检查时一方面要查语言材料--语汇,看其搭配、词性、色彩等;另一方面要查语言的组织形式--语法,看其结构、成分、语序等

要做到文从字顺,除了在语言运用上下功夫外,还要注意书写、行款、标点。写文章,字要写工整,字迹潦草难于卒读的文章,还谈得上什么通顺呢?还要不写错别字。因为一字之差表意上很可能差之千里。文章行款格式一定要正确,尤其是应用文,行款上的错误会直接影响意思的正确表达。标点符号是文字表达的重要辅助工具,它帮助显示句子的结构、词语的性质以及作者的情感。正确使用标点符号,不仅是写作的一项重要基本功,而且是文章做到文从字顺的必要条件,写作时不光要注意使用正确,而且要注意规范

一天,唐朝年轻的诗人贾岛去长安参加考试。他骑着驴,在大街上一边走一边想着他的诗句。突然,他想到了两句好诗:"鸟宿池边树,僧推月下门。”又一想,觉得“推”字改为“敲”字更好一些,他想的正入神时,只听得对面喊了一声:“干什么的?”还没弄清楚是怎么回事,便被拉下驴,带到韩愈面前。原来,他碰见了大文学家韩愈和他的随从,等贾岛把事情说了一遍后,不但没有受罚,反倒引起了韩愈对诗句的兴趣,韩愈想了一会,"还是敲字好。静静的夜晚,在月光下,一个僧人德德的敲门,这个情景是很美的。”于是“推”字改为“敲”字。后来,“推敲”便成为人们反复考虑的意思。

好文章不是写出来的,而是改出来的。

原文:

一位胖得肥猪一样的阿姨又挤上了车。——《抢座》

改文:一位肥胖的阿姨又挤上了车。

病句诊疗

改法一:“把不恰当地词句改恰当

改文:

你总是把眼睛中的阳光送给别人,你总是将冷漠摔得很重。

原文:

你总是把你眼中的阳光传送给别人,冷漠,你总是将它摔得很重。

——《致父亲》

改法二:把不整齐的词句改整齐

病句诊疗

改文:

妈妈,你是我生命中的火焰,没有你,我的世界不再温暖,我将在人生的森林中迷失方向。

原文:

妈妈,你是我生命中的火焰,没有你,我的世界不再转动,我将在沼泽森林中迷失方向。——《母亲》

改法三:把不搭配的词句改搭配

病句诊疗

原文:

宽容是一门交际艺术。它润滑了彼此的关系,消除了彼此的隔阂,扫清了彼此的顾忌,增进了彼此的了解。宽容打开两颗相对封闭的心灵,像一种明澈而柔韧的调和剂,使之相融相知。懂得宽容的人生是美丽的。

——《宽容别人,就是解放自己》

改文:

宽容是一门交际艺术。 学会宽容就能润滑彼此的关系,消除彼此的隔阂,扫清彼此的顾忌,增进彼此的了解,因此,懂得宽容的人生是美丽的人生

改法四:把啰嗦的词句改简洁

病句诊疗

好的文章总是从怦然心动到若有所思

妈妈是一个勤劳的人,她对我很关心,但是要求很严格。有一次,我的数学考了95分,妈妈就很耐心地给我讲错在哪里,她讲得非常细致,我听得明明白白。妈妈把家里的活全承担下来了,让我一丝不苟地进入学习,所以我的学习里面是有妈妈的心血在里面的。

这段文字有什么问题?

要围绕中心说话,人称要清楚。

古时候有个孩子,爹妈都死了,跟着哥哥嫂子过日子。哥哥嫂子待他很不好,叫他吃剩饭,穿破衣裳,夜里在牛棚里睡,牛棚里没有床铺,他就睡在干草上。他每天放牛,那头牛跟他很亲密,用温和的眼睛看着他,有时候还伸出舌头舔舔他的手,怪有意思的。哥哥嫂子见着他总是待理不理的,仿佛他一在眼前,就满身不舒服。两下一比较,他也乐得跟牛一块儿出去,一块儿睡。

这段文字是叶圣陶先生根据民间传说故事编写的,突出的优点是清楚通顺。文句中没有生僻的字,也没有华丽的辞藻,句子明白如话,前后衔接紧密,连贯自如。这就叫文从字顺。

1、歧义

①王亮从电话中得知,开刀的是他父亲。

②县里的通知说,让赵乡长15日前去汇报。

③老张的衣服比老李的衣服做得好。

④小华和小李一起走在回家的路上,他约他明天到家里来写作业。

2、连贯

① 在昏暗的傍晚,他独自一人在寂寥得林间散步,在雷雨交加时,我毫无畏惧,依然在林间欣赏那宁静的生活。

1、前半句叙述“他”的活动,后半句叙述“我”的表现,两句情景相差甚远,没有联系起来。

2、错别字“得”应为“的”。

3、句末的“欣赏”与“生活”不搭配。

2、连贯

② 安静的夜里,月光在天上寂寥凡间的大地,毫无畏惧的月光与大地凝聚在一起。

1、没有理解“寂寥”一词的含义,误用形容词做了谓语。

2、误用“毫无畏惧”修饰“月光”,造成语义混乱。

2、连贯

③ 四川汶川大地震,无数生命在危险中,这时候,警察叔叔你却伟大着,毫无畏惧地伸出无私奉献的身躯,并且把毕生的心血都凝聚在这个大地震中。

描述警察叔叔的行为明显欠妥,如“伟大着”、“伸出”、“身躯”、“心血都凝聚在这个大地震中”等搭配令人费解。

小结:句子的统一性和连贯性是相辅相成的,从语义上看,句子各部分应该是紧密联系在一起,表达一个集中的、相对完整的意思;从语法角度来看,正确的句子应该结构严谨、关系一致、语序正确;从修辞角度来看,好的句子应该中心突出、逻辑性强、准确简练。

3、语感

①他的和蔼的面容,爽朗的笑声,时时浮现在我的脑海中。

②三年的初中生活结束了,已经有了一些初步的生活经历,这些经历能唤起我们心中许多美好的回忆,能启迪我们不断完善自我,认识自我。尤其难忘的是,那些年长的老教师对我们的谆谆教诲。

③正当平缓似锦缎的黄河得意之时,她突然以数里之阔的水面,跌入百尺宽的峡谷。发出的声响如虎啸震川,浊流的奔涌如腾飞的巨龙,悬垂的水流如张挂的天幕,激起的水珠如四溅的钢花,使每一位风尘仆仆走近她的游客都受到了强烈的震撼。

3、语感

④干了一天的活,真是胳膊疼腰酸。

习惯上说“腰酸胳膊疼”,同时也有韵律。

小结:文章写完后,同学们要通过小声地读来感受一下,看看思路是否清晰,意思说明白了没有,句子通不通顺。还可以请同学读一遍,提提意见。语感,即人们对语言的一种敏锐的感觉。它包括语言的通顺感、连贯感、分寸感、韵律感等。这种“感觉”的形成,一是要平时养成多读书的习惯,对一些优秀的文章能熟读成诵;二是要“多听”,强化读的效果;三是要尽量丰富自己的词汇量,确切掌握词语的含义,且懂一点语法。这种感受语言的习惯一旦养成,做到文从字顺就不难。

(1)感读——凭语感,凡是读起来别扭,听起来含混的,就可能有语病。

高考失败,小镜伤心极了,他多么希望知心朋友和他分享这无限的苦恼啊!

(2)梳理——由主干到枝叶逐步检查。先缩掉句子的附加成分,化简后,留下句子的主干(即所要表达的中心意思),然后检查句子的主干,再检查附加成分是否有语病。

同学们以敬佩的目光注视着和倾听着班长的报告。

(3)分析——从事理上进行分析,检查是否自相矛盾和符合逻辑。

为了防止非典疫情不再反弹,市领导要求各单位制定严密的防范措施。

(4)类比——用同义词替换,关联词替换、仿照原句造句等比较法来检查语病。

无论工人们遇到什么样的困难,他们却能披荆斩棘,一往无前。

(1)增——残缺的成分要增补上

(2)删——重复多余的词语要删除

(3)调——语序不当的要调整

(4)换——搭配不当的词语要更换

修改不是再造,切忌改变句子的本意。尤其应该注意,能调整语序的就不能增删,能改动一处的,决不能改动两处,改病句也应简要、高效。

修改病句的原则是:对症下药、原意不变、多就少改。

下列各句中,没有语病的一句是

A.看到义务工作者们全心全意为“九运”忘我地工作,使我很受教育。

B.青年歌手黄小芳的歌声,清亮、甜美、朴素、亲切,焕发着泥土的芳香。

C.父亲从头到脚凝视着面前的儿子,激动得热泪盈眶,一句话也说不出来。

D.世界杯足球门票上最为显眼的是位于门票右上方的激光全息防伪标 志。

( D)

下列句子中有语病的一项是

A.在激烈的市场竞争中,我们所缺乏的,一是勇气不足,二是谋略不当。

B.租界里的洋楼,是近代史上一个独特社会产物,很值得我们认真研究。

C.万里长城的各个游览点,每天都吸引着来自世界各地数以万计的旅游者。

D.这种做法,既稳定了农户与土地的承包关系,又促进了适度的规模经营。

( A)

下列句子没有语病的一项是( )

A在建设三峡大坝的过程中,无论工人们遇到什么样的困难,他们却能披荆斩棘,一往无前。

B在列车长粗暴的干涉下,使爱迪生在火车上边卖报边做实验的愿望破灭了。

C中国残疾人艺术团在香港演出大型音乐舞蹈《我的梦》,受到观众的热烈欢迎。

D为了防止“非典”疫情不再反弹,市领导要求各单位进一步加强管理,制定严密的防范措施。

C

下列句子没有语病的一项是( )

A老师慈爱的笑容和亲切的话语时时浮现在他的眼前。

B只有不断学习,努力钻研,我们的学习成绩就会提高。

C经过反复推敲,他终于找到了解决和发现问题的办法。

D这句话的后面,包含了多么丰富的关怀和祝福啊!

(D)

下列句子没有语病的一项是( )

A经过大家的努力,使我们出色地完成了上级交给的任务。

B是否有“以农民为本”的理念,是解决“三农”问题的关键。

C手机是科技进步带给人类的新工具,本身并无利弊对错。

D即使一直没有试验成功,但他一点儿也不气馁。

(C)

常考的病因及病例:

(1)滥用介词“通过”、“由于”、“经过”、“在……下”、“当……的时候”和动词“使”,导致句子主语残缺。

如:通过紧张的期末复习,使我们的各科成绩都有了提高。

(2)前面的主语是正反两面的意思,后面的宾语只有正面一面的意思,导致前后不呼应。

如:能否推进素质教育是保证青少年健康成长的条件之一。

(3)滥用否定词,导致前后矛盾,不合逻辑。

如:为了防止这类事故不再发生,我们必须采取有效措施。

(4)修辞方法使用不当

例:她唱起歌来,就像刮大风一样。

(5)词语搭配不当。

如:老师慈爱的笑容和亲切的话语时时浮现在他的眼前。

6、句式杂糅

例:我国经济之所以能够飞速增长,被外国人称作“爆炸性的增长”,靠的是正确的政策。

改句:①我国经济能够飞速增长,被外国人称作“爆炸性的增长”,靠的是正确的政策。

②我国经济之所以飞速增长,被外国人称作“爆炸性的增长”,是因为我们有正确的政策。

当前,作文时反映出的词汇贫乏,语病百出,正是由于读得太少,背得太少,一篇好文章,读到滚瓜粒熟,作者的语言就有可能转化为读者的语言,自己在写作时,就会得心应手,运用自如。读得多了,自然会有一定的语言积累,就会找到语感,从而减少语病的出现

在预习课文时,每篇文章至少读三遍。读正确、流利还要有感情。

日记写满一页半,文从字顺,字体漂亮

名言:

1、我把《永别了武器》最后一页修改了三十几遍,然后才满意。我把《老人与海》的手稿读过将近二百遍才最后付印 ——海明威

2、写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字,句,段删去,毫不可惜。 ——鲁 迅

曹雪芹写《红楼梦》“披阅十载,增删五次”,“字字看来都是血,十年辛苦不寻常”;贾岛《题诗后》中有“两句三年得,一吟双泪流”的诗句,这些作家的经历充分证明修改文章是写作获得成功的必然环节,文章只有越改才会越好。希望同学们课后抱定“语不惊人死不休”的信念,把文章修改好。

1.写自己喜欢写的。“空留诗词说经年”

腾讯《诛仙前传—四剑传说》等

2.坚持写作,好坏不论。

登上写作成功的圣殿,必须牢记生活是写作的源泉,热爱生活,观察生活,感受生活,表现生活,踏踏实实地走好每一步,勤观察,多动笔,乐修改,持之以恒,坚持不懈,这样写作成功的春风就会扑面吹来,缪斯女神就会向你发出邀请。同时还要记住,文章是改出来的,我们要力求做到文从字顺。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读