(集体备课)二(下)1.古诗两首 教案

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

小学集体备课教学设计(共案)

主备:二年级语文教研组 上课时间: 年 月 日 总第 课时

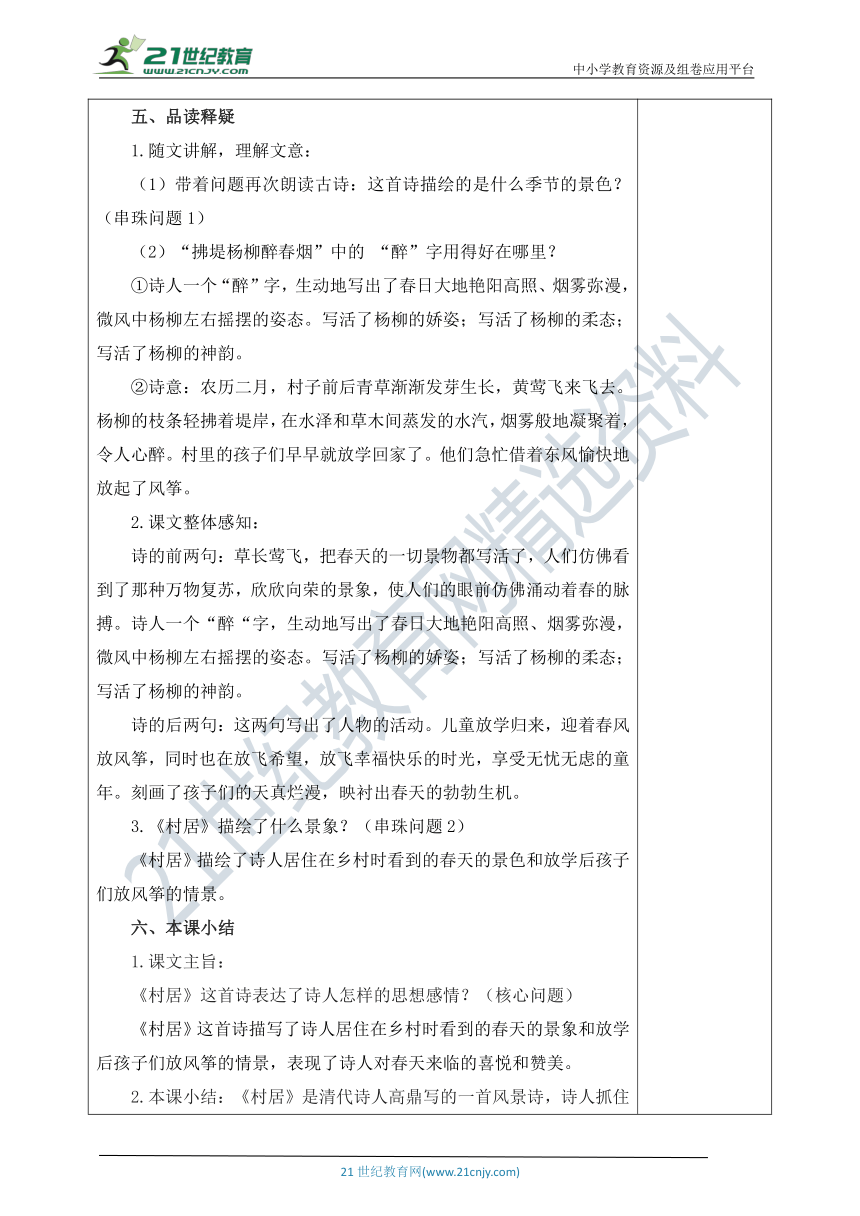

部编语文二年级下册第一单元1.古诗两首【教学目标】 1.认识“莺、拂”等11个生字,会写“诗、村”等 8个字,积累“堤、柳”等生字拓展的词语。2.能正确、流利的朗读古诗,背诵古诗。3.想象画面,能用自己的话说出诗句描述的春天美景。【教学重点】 1.认识“莺、拂”等11个生字,会写“诗、村”等 8个字,积累“堤、柳”等生字拓展的词语。2.能正确、流利的朗读古诗,背诵古诗。【教学难点】 想象画面,能用自己的话说出诗句描述的春天美景。【课时安排】 2课时 【教学过程】第一课时一、激趣导入1.小朋友们,你们喜欢放风筝吗?你们是什么时候去放风筝呢?让我们一块儿去看看诗人高鼎笔下儿童放飞风筝的情景吧!2.走进作者:高鼎:(1851~1861), 清代后期诗人。字象一,又字拙吾,仁和(今浙江省杭州市)人。高鼎生活在鸦片战争之后,大约在咸丰年间,其人无甚事迹,其诗也多不合那个时代,一般人提到他,只是因为他写了一首有名的有关放风筝的《村居》诗。著有《拙吾诗稿》。 3.相关链接:风筝:风筝是由古代劳动人民发明于中国东周春秋时期,至今已2000多年。相传墨翟以木头制成木鸟,研制三年而成,是人类最早的风筝起源。后来鲁班用竹子,改进墨翟的风筝材质。直至东汉期间,蔡伦改进造纸术后,坊间才开始以纸做风筝,称为“纸鸢”。到南北朝时,风筝开始成为传递信息的工具;从隋唐开始,由于造纸业的发达,民间开始用纸来裱糊风筝;到了宋代,放风筝成为人们喜爱的户外活动。宋人周密在《武林旧事》写道:“清明时节,人们到郊外放风鸢,日暮方归。”“鸢”就指风筝。北宋张择端的《清明上河图》,宋苏汉臣的《百子图》里都有放风筝的生动景象。?二、初读感知1.听范读,边听边画出文中的生字,注意生字的读音。2.自读古诗,出示自读提示:请同学们自由朗读古诗,努力读准字音、读通句子。3.检查自读情况:指名读古诗,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。 三、识字写字1.出示会认字,引导学生识记、观察字形、读一读,并组词;2.检查识字情况:摘苹果;3.理解词语:试着把词语和相应的意思连起来(不做重点,了解即可);4.出示会写字,引导读一读,并组词、造句;5.引导学生观察字形,观察特殊笔顺在田字格中的具体位置及书写的要点,指导学生书写;教师范写部分重点字形; 诗:“讠”短提写得小一些,为旁边的“寺”让出空间;第二横最长,覆盖下面的“寸”字。童:第九笔为横,第十笔为竖;“里”中间的竖处于竖中线上。四、指导朗读1.朗读课文。想象画面,说说诗句中春天的美景。背诵课文。2.指导学生朗读时注意停顿,防止唱读。 3.《村居》这首诗描写了诗人居住在乡村时见到的春天的景象和放学后孩子们放风筝的情景。早春二月,草长莺飞,杨柳拂堤,儿童们兴致勃勃地放风筝。有景有人有事,充满了生活情趣,勾画出一幅生机勃勃的“乐春图”。五、品读释疑1.随文讲解,理解文意:(1)带着问题再次朗读古诗:这首诗描绘的是什么季节的景色?(串珠问题1)(2)“拂堤杨柳醉春烟”中的 “醉”字用得好在哪里?①诗人一个“醉”字,生动地写出了春日大地艳阳高照、烟雾弥漫,微风中杨柳左右摇摆的姿态。写活了杨柳的娇姿;写活了杨柳的柔态;写活了杨柳的神韵。②诗意:农历二月,村子前后青草渐渐发芽生长,黄莺飞来飞去。杨柳的枝条轻拂着堤岸,在水泽和草木间蒸发的水汽,烟雾般地凝聚着,令人心醉。村里的孩子们早早就放学回家了。他们急忙借着东风愉快地放起了风筝。2.课文整体感知:诗的前两句:草长莺飞,把春天的一切景物都写活了,人们仿佛看到了那种万物复苏,欣欣向荣的景象,使人们的眼前仿佛涌动着春的脉搏。诗人一个“醉“字,生动地写出了春日大地艳阳高照、烟雾弥漫,微风中杨柳左右摇摆的姿态。写活了杨柳的娇姿;写活了杨柳的柔态;写活了杨柳的神韵。诗的后两句:这两句写出了人物的活动。儿童放学归来,迎着春风放风筝,同时也在放飞希望,放飞幸福快乐的时光,享受无忧无虑的童年。刻画了孩子们的天真烂漫,映衬出春天的勃勃生机。3.《村居》描绘了什么景象?(串珠问题2)《村居》描绘了诗人居住在乡村时看到的春天的景色和放学后孩子们放风筝的情景。六、本课小结1.课文主旨:《村居》这首诗表达了诗人怎样的思想感情?(核心问题)《村居》这首诗描写了诗人居住在乡村时看到的春天的景象和放学后孩子们放风筝的情景,表现了诗人对春天来临的喜悦和赞美。2.本课小结:《村居》是清代诗人高鼎写的一首风景诗,诗人抓住早春二月的特点,以精练的语言勾画出一幅春光明媚、生机勃勃的“乐春图”:景、人、事融为一体,充满了生活情趣,字里行间透出诗人对春天来临的喜悦和赞美。七、结构图示出示结构图示,引导学生背诵古诗内容。八、拓展延伸1.读一读:《纸鸢》【宋】寇准碧落秋方静,腾空力尚微。清风如可托,终共白云飞。2.引导学生了解诗词大意:初秋的天空万里无云,澄澈明净,虽然刮着风,但这点微风还不足以让纸鸢飞上天空。等到风力足够托起纸鸢的时候,那纸鸢将和白云一起飞翔。3.引导学生读一读,初步理解这首诗描写的秋天美景。板书设计: 第二课时一、激趣导入1.走进作者:贺知章(约659—约744),唐代诗人,字季真,晚年自号“四明狂客”,越州永兴(今浙江萧山)人。贺知章与张若虚、张旭、包融齐名,合称为“吴中四士”。主要作品:《回乡偶书》《采莲曲》《咏柳》等。 2.相关链接:柳树:柳树是落叶乔木或灌木,为喜光树种。耐水能力强,在遭受水淹时,能生出许多不定根,漂浮水中,有吸收和运输养分的机能。柳树以插条繁殖为主,也可种子繁殖。柳树木材质轻洁白,坚韧细致,纹理通直,容易切削,干燥后不易变形。柳属植物药用历史悠久,公元前1550年古埃及文献记载。有旱柳、垂柳、白柳、镘头柳等品种。二、初读感知1.听范读,边听边画出文中的生字,注意生字的读音。2.自读古诗,出示自读提示:请同学们自由朗读古诗,努力读准字音、读通句子。3.检查自读情况:指名读古诗,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。 三、识字写字1.出示会认字,引导学生识记、观察字形、读一读,并组词;2.认识多音字,掌握不同读音所对应的不同含义;3.检查识字情况:摘苹果;4.理解词语:试着把词语和相应的意思连起来(不做重点,了解即可);5.出示会写字,引导读一读,并组词、造句;6.引导学生观察字形,观察特殊笔顺在田字格中的具体位置及书写的要点,指导学生书写;教师范写部分重点字形; 碧:“王”最后一笔由横变为提,下方的“石”字要写得扁且宽,与上方的的部分相平衡。绿:第二笔从第一笔的收笔处偏上方开始起笔;右边为“录”字。简:部分“月、刂”均在横中线下方收笔;下方“刀”字底的撇收笔与横折钩在同一水平线上。7.练一练,巩固学生对生字的掌握,能够正确书写。四、指导朗读1.朗读课文。想象画面,说说诗句中春天的美景。背诵课文。2.指导学生朗读时注意停顿,防止唱读。 3.《咏柳》中的柳树的枝干苍劲有力,枝条细长、柔软,发出黄绿色的新芽。微风一吹,无数条柳枝随风摆动,就像轻轻飘动的绿色丝带。五、品读释疑1.随文讲解,理解文意:这首诗描绘的是什么季节的景色?(串珠问题1)诗意:一棵高高的柳树长满了翠绿的新叶,看上去就像是用碧绿的玉石装扮成的。从树上垂下无数条柳条就像绿色的丝带。这满树细细的柳叶是谁裁剪出来的呢?二月的春风就像剪刀一样裁剪出这满树的柳叶。2.课文整体感知诗的前两句:“妆”字写柳树像是精心打扮过一样;“高”字衬托出柳树袅袅婷婷的风姿;“碧玉”表现了柳树鲜嫩新翠。此句运用了比喻的修辞手法写出了柳树的全貌,突出了柳树绿、高的特点。“垂”写出了柳枝的长和柔;用“绿丝绦”来比喻柳枝,写出了柳枝随风飘拂的样子,形象展现了柳枝的美丽。这一句,把柳枝茂密、柔软、下垂的特点充分地表现了出来。诗的后两句:“细叶”一词,写出了柳叶细巧的特点。巧用设问,用“谁裁出”表达自己对柳叶的赞叹。3.《咏柳》描绘了哪些景物?体现了春天的什么特点?(串珠问题3)《咏柳》写了柳树和春风。柳树高大、碧绿,枝条长而柔软,叶子细小。春风温暖。表现了春天的生机勃勃和无穷的创造力。4.《咏柳》运用了哪些修辞手法?有什么好处?(串珠问题4)《咏柳》运用了比喻和设问的修辞方法。运用比喻的好处是:诗人把柳树的枝叶比作碧玉,写出了柳树颜色绿、生机勃勃的特点,让人感觉到柳树的颜色很美;把柳枝比作绿丝绦,写出柳枝随风飘拂、轻柔美丽、颜色翠绿的特点,让人感觉柳树的样子很美;把二月春风比作剪刀,把无形的春风写得有形可循,让人感觉到春的勃勃生机和无穷的创造力,表达了作者对春的喜爱之情。运用设问的好处是:不但写出了柳叶的特点,更主要的是引起读者的思考,巧妙过渡,表达了自己对春的热爱之情。5.仿写:你觉得柳枝还像什么?请仿写一个比喻句。示例:细细的柳枝像婀娜的少女在风中翩翩起舞。6.读一读,填一填。草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。7.主题延伸小朋友,把你见到的春天的景象,用手中的笔画一画吧!六、本课小结1.课文主旨:《咏柳》这首诗表达了作者怎样的思想感情?(核心问题)《咏柳》通过描写在春风吹拂下柳树迷人的姿态,表达了诗人对柳树、对春天的喜爱和对大自然的赞美之情。2.本课小结:《咏柳》这首诗是唐代诗人贺知章千古佳作,诗人用独特的笔触描写了春天的柳树,借物抒情,歌颂和赞美了春天的创造力。四、结构图示出示结构图示,引导学生背诵古诗内容。五、拓展延伸 推荐阅读:《送别》。六、作业布置1.把这两首古诗背诵给爸爸妈妈听;2.默写这两首古诗。板书设计: 复备栏

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 课文1

- 1 古诗二首

- 2 找春天

- 3 开满鲜花的小路

- 4 邓小平爷爷植树

- 口语交际:注意说话的语气

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 课文2

- 5 雷锋叔叔,你在哪里

- 6 千人糕

- 7 一匹出色的马

- 语文园地二

- 识字

- 1 神州谣

- 2 传统节日

- 3“贝”的故事

- 4 中国美食

- 口语交际:长大以后做什么

- 语文园地三

- 课文3

- 8 彩色的梦

- 9 枫树上的喜鹊

- 10 沙滩上的童话

- 11 我是一只小虫子

- 语文园地四

- 课文4

- 12 寓言二则

- 13 画杨桃

- 14 小马过河

- 口语交际:图书借阅公约

- 语文园地五

- 课文5

- 15 古诗二首

- 16 雷雨

- 17 要是你在野外迷了路

- 18 太空生活趣事多

- 语文园地六

- 课文6

- 19 大象的耳朵

- 20 蜘蛛开店

- 21 青蛙卖泥塘

- 22 小毛虫

- 语文园地七

- 课文7