人教部编版九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 483.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件64张PPT。一、导入新课

鲁迅先生说:“中华民族自古以来,就有埋头苦干的人,就有拼命硬干的人,就有为民请命的人,就有舍身求法的人。——他们是中国的脊梁。”2020年的春节注定是个多难的节日,面对来势汹汹的“冠状病毒疫情”我们的广大的义务工作者义无反顾的冲到了第一线,充当我们生命的保护神。他们不知道疫情的危险吗?当然知道!那他们为什么知难而上的,以为他们懂得“生,我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可兼得,舍生而取义者也。”孟子一言,警醒几千年。多少仁人志士追随着“取义”之路,开拓了一条精忠之道。

对于今天的我们,在生与死、利与义的问题上如何选择?今天,我们学习孟子《鱼我所欲也》,看看本文表现了孟子道德主张,也许对我们有所启迪。鱼我所欲也 《孟子·告子上》

1.重点积累:“欲、舍、甚、得”等实词。

2.准确、明白的翻译文句。

3.学习本文比喻恰当,对比鲜明,说理透辟的论证方法。

4.认识孟子“舍生取义”思想的进步性及其

现实意义。学习目标: 孟子,名 ,(约公元前372—前289年)字 ,邹人,战国初期 、

。他是孔子的孙子的再传弟子,是 学派继孔子之后一位重要的代表人物,后称为“ ”。在政治上,他提倡“ ”,提出“民贵君轻”的民本思想,反对诸侯之间的兼并战争;在人性问题上,孟子主张_____论。作者简介轲子舆儒家亚圣思想家教育家仁政性善三、预习设计

1、请默写李白的《春夜洛城闻笛》一诗

, 。

, 。

2、根据课文填空

⑴填空:

本文出自 ,作者 , 时期鲁国人,是 家思想的代表人物。我们还学过他的文章 。

⑵无丝竹之乱耳, 。

(刘禹锡《陋室铭》)

⑶故园东望路漫漫, 。

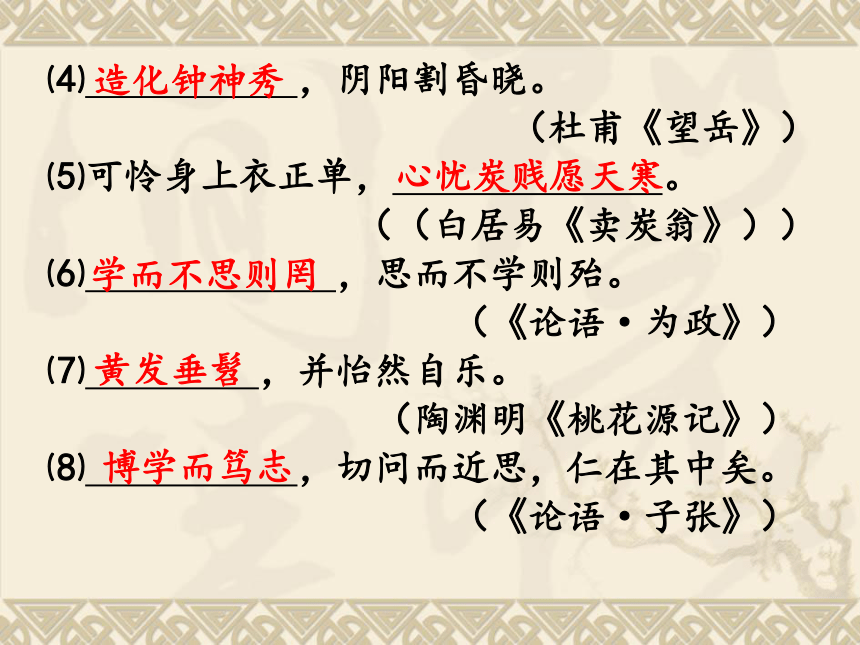

(岑参《逢入京使》)《孟子·告子上》 孟子 战国儒谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。《生于忧患,死于安乐》此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。无案牍之劳形双袖龙钟泪不干。⑷ ,阴阳割昏晓。

(杜甫《望岳》)

⑸可怜身上衣正单, 。

((白居易《卖炭翁》))

⑹ ,思而不学则殆。

(《论语·为政》)

⑺ ,并怡然自乐。

(陶渊明《桃花源记》)

⑻ ,切问而近思,仁在其中矣。

(《论语·子张》)造化钟神秀心忧炭贱愿天寒 学而不思则罔黄发垂髫博学而笃志3、给加点字注音故不为苟(gǒu)得也

死亦我所恶(wù)

故患有所不辟(bì)也

一箪(dān)食

一豆羹(gēng)

蹴(cù)尔而与之

行道之人弗(fú)受

乞人不屑(xiè)也故不为苟( )得也

死亦我所恶( )

故患有所不辟( )也

一箪( )食

一豆羹( )

蹴( )尔而与之

行道之人弗( )受

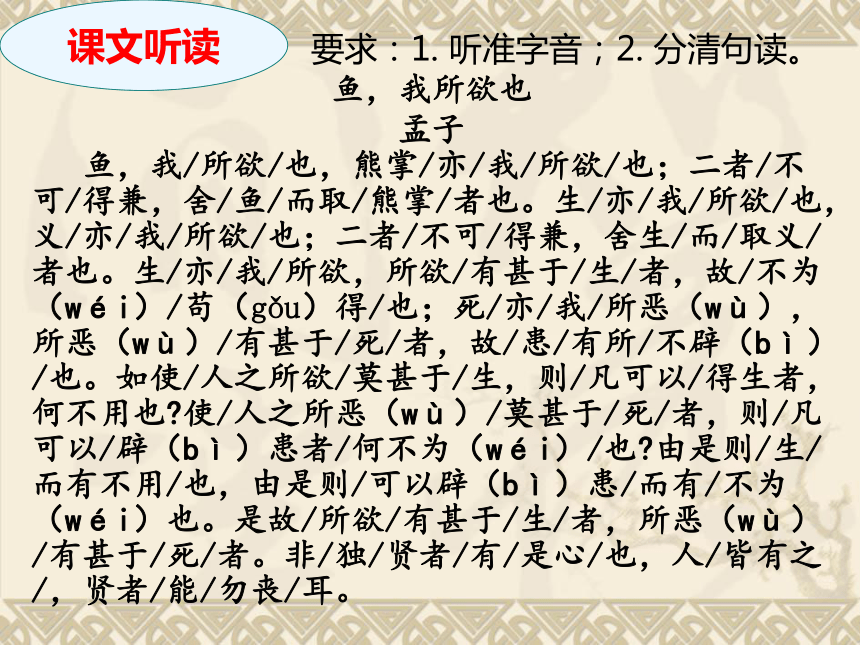

乞人不屑( )也课文听读要求:1. 听准字音;2. 分清句读。鱼,我所欲也

孟子

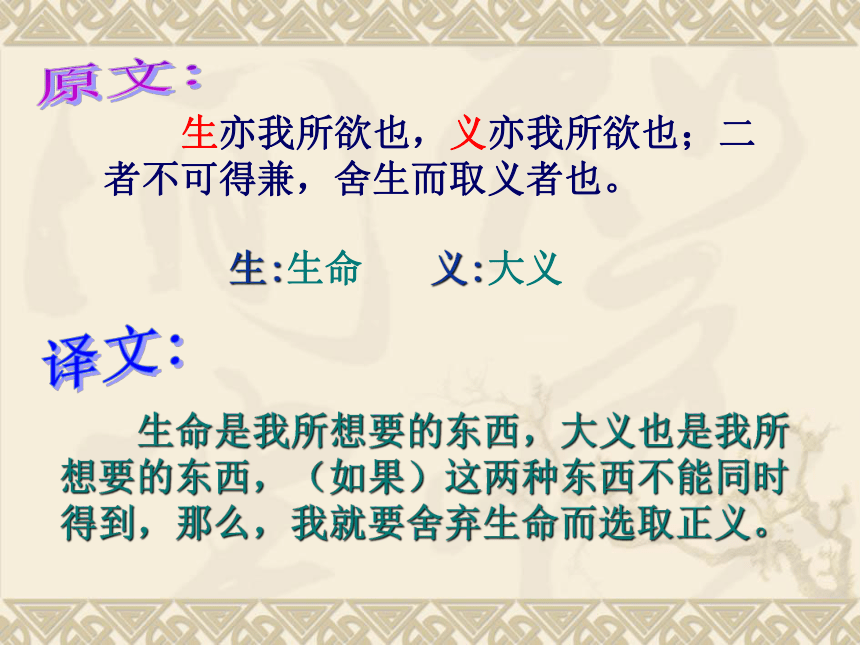

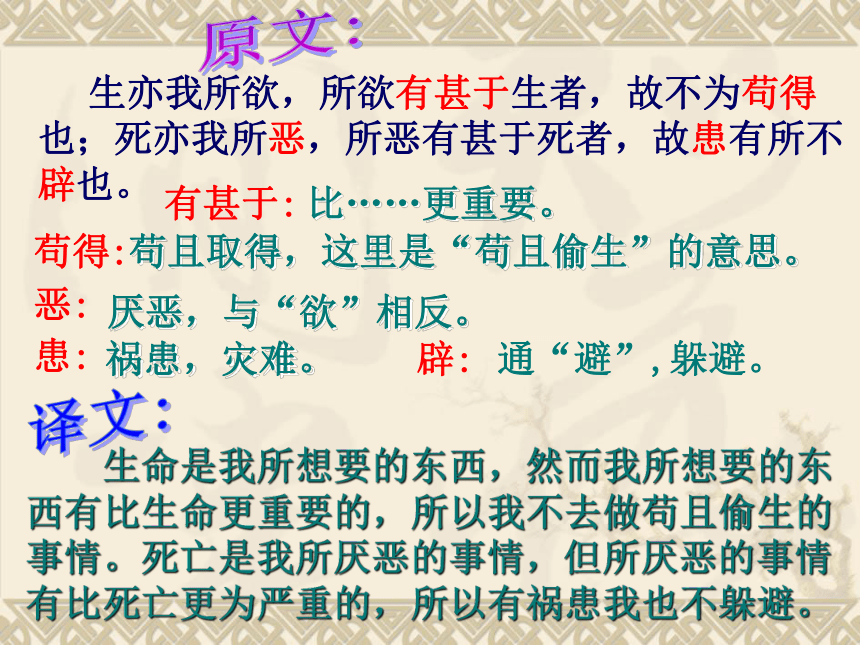

鱼,我/所欲/也,熊掌/亦/我/所欲/也;二者/不可/得兼,舍/鱼/而取/熊掌/者也。生/亦/我/所欲/也,义/亦/我/所欲/也;二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。生/亦/我/所欲,所欲/有甚于/生/者,故/不为(wéi)/苟(gǒu)得/也;死/亦/我/所恶(wù),所恶(wù)/有甚于/死/者,故/患/有所/不辟(bì)/也。如使/人之所欲/莫甚于/生,则/凡可以/得生者,何不用也?使/人之所恶(wù)/莫甚于/死/者,则/凡可以/辟(bì)患者/何不为(wéi)/也?由是则/生/而有不用/也,由是则/可以辟(bì)患/而有/不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于/生/者,所恶(wù)/有甚于/死/者。非/独/贤者/有/是心/也,人/皆有之/,贤者/能/勿丧/耳。 一箪(dān)食,一豆羹(gēng),得之/则/生,弗(fú)得/则/死,呼尔/而与之,行道之人/弗(fú)受;蹴(cù)尔/而与之,乞人/不屑(xiè)/也。万钟/则/不辩/礼义/而/受之。万钟/于/我/何加焉?为(wèi)/宫室之美、妻妾之奉、所识/穷乏者/得(dé)我与(yú)?向/为(wèi)/身死/而/不受,今/为(wèi)/宫室之美/为(wéi)之;向/为(wèi)/身死/而/不受,今/为/妻妾之奉/为(wéi)之;向/为(wèi)/身死/而/不受,今/为/所识/穷乏者/得(dé)我/而/为(wéi)之。是/亦不可以/已乎?此之谓/失其本心。原文:译文: 鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。熊掌:得兼:熊的脚掌,是一种珍贵的食品。同时占有。 鱼是我所想要的东西,熊掌也是我所想要的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我要舍弃鱼而选取熊掌。所想要的/所喜爱的。所欲:舍:舍弃。取:选取。疏通文意 生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。原文:译文:生:义:生命大义 生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我就要舍弃生命而选取正义。 生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。原文:译文:有甚于:苟得:恶:患:辟:比……更重要。苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。厌恶,与“欲”相反。祸患,灾难。通“避”,躲避。 生命是我所想要的东西,然而我所想要的东西有比生命更重要的,所以我不去做苟且偷生的事情。死亡是我所厌恶的事情,但所厌恶的事情有比死亡更为严重的,所以有祸患我也不躲避。原文:译文: 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?如使:何不用也:莫:假如,假使。下文“使”义同。什么手段不可用呢?没有。 如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?如果人们厌恶的事情没有比死亡更为严重的,那么,凡是可以躲避祸患的手段有什么不可以使用呢?则:承接连词,那么,就原文:译文: 由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。由是:凭借这种方法。是故:因此,由此可见。 凭借这种方法就可以生存,可是有的人却不肯采用;凭借这种方法就可以躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。因此(人们)所想要的东西有比生命更重要的, (人们)所厌恶的事情有比死亡更厉害的 。原文:译文:非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。非独:不仅仅。勿丧:不丢掉/不丧失。是心:这种本性。 不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。课堂检测(一)1、注音或写汉字:

如使人之所恶( ) 故不为苟( )得也 乞人不屑( )也 故患有所不辟( )也 一dān( )食,一豆gēng( ) cù( )尔而与之

2、下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( ?)

A、生亦/我所欲,所欲/有甚于生者。

B.故/天将降大任/于是人也。

C.万钟/则不辩礼义/而受之。

D.征于色/发于声/而后喻。

3、以下名言不属于孟子说的一项是( )

A. 此一时,彼一时也。

B.天时不如地利,地利不如人和。

C.出于其类,拔乎其萃,自生民以来,未有盛于孔子也。

D.吾日三省吾身。

wù gǒu xiè箪羹蹴bìA《论语》中曾参的名言。D4、解释下列加点的词语。

⑴二者不可得兼( )

⑵故不为苟得也( )

⑶所恶有甚于死者( )

⑷故患有所不辟也( )

⑸如使人之所欲莫甚于生( )

⑹贤者能勿丧耳( )

5、下列加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.患①故患有所不辟也 ②为乡里所患

B.独①非独贤者有是心也 ②独乐乐,与人乐乐,孰乐?

C.而①舍鱼而取熊掌者也 ②由是则生而有不用也

D.于①如使人之所欲莫甚于生②指通豫南,达于汉阴。兼有、并存

苟且取得、苟且偷生

厉害、重要

通“避”,躲避。

假如、假使

不丢掉祸患 只,仅仅祸患 独自表并列表转折比到A6、翻译下列句子

⑴生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我就要舍弃生命而选取正义。

⑵死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡是我所厌恶的事情,但所厌恶的事情有比死亡更为严重的,所以有祸患我也不躲避。

⑶如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

⑷由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。

凭借这种方法就可以生存,可是有的人却不肯采用;凭借这种方法就可以躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

⑸非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

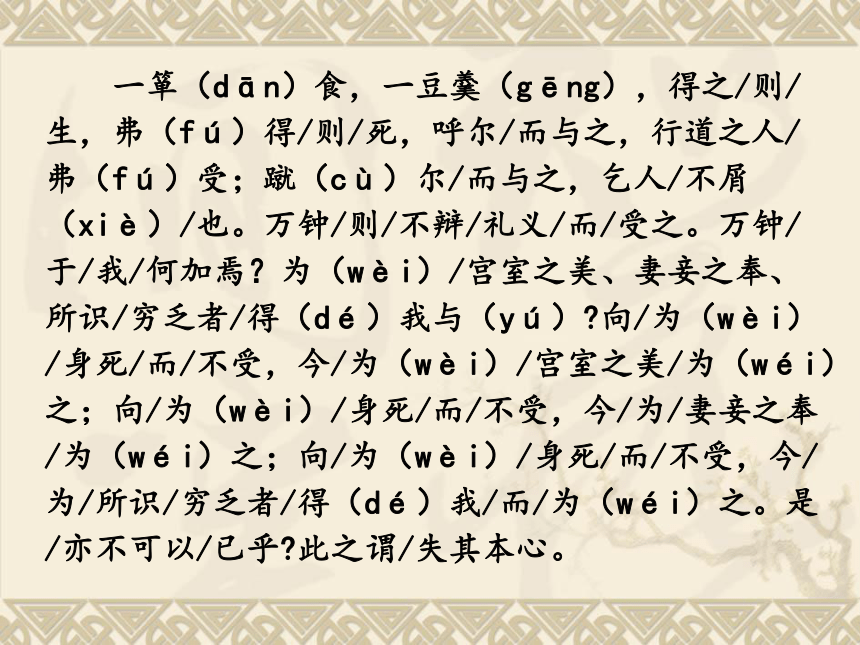

不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。原文:译文: 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死,呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也;箪:

豆:

而:

蹴尔: 不屑:古代盛饭用的圆竹器。古代一种木制的盛食物的器具。连词,表修饰用脚踢着。尔,助词。因轻视而不肯接受。 一筐饭,一碗汤,得到它就活下去,不得到就会死。如果吆喝着给他吃,走路的(饥饿的)人也不会接受;用脚踢着给他吃,乞丐也不愿接受。第二课时原文: 万钟则不辩礼义而受之。万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

万钟: 辩:

何加: 为: 奉:

所识穷乏者得我与:译文: 高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,所认识的贫穷的人感激我吗?

通“辨”,辨别。侍奉(有)什么益处。 “得”,通“德”,恩惠,这里是感激的意思,动词。 “与”,通“欤”,语气词。为了钟,古代的一种量器。这里指高位厚禄。原文:译文: 向为①身死而不受,今为②宫室之美为③之;向为身死而不受,今为妻妾之奉受之;向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。是亦不可以已乎?此之谓失其本心。向: 为①: 为② 为③ 是:

已: 之谓:

本心: 从前为了(“礼义”,)宁愿死也不接受(施舍),现在(却)为了宫室的华美接受了;从前为了(“礼义”)宁愿死也不接受,现在(却)为了妻妾的侍奉接受了;从前为了(“礼义”)宁愿死也不接受,现在(却)为了所认识的贫穷的人感激我接受了。这种做法不是也可以停止了吗?这叫做丧失了他的本性。先前宁愿,宁肯。wèi,介词,为了。wéi,动词,这里是接受。此,这种做法。停止,放弃。相当于“称作”“叫做” 。天性,天良。合作探究1.本文的中心论点是什么?(用原文回答)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

2、 文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同。正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了类比推理,提出了“舍生取义”的中心论点。3、本文体现“性本善”思想的句子是什么?

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

4、你如何理解“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”这句话的?

作者认为人人都有向善之心,但实际上并非如此,有些人贪生怕死,见利忘义,在面临生死存亡的重要抉择时,只有贤者才保有本心,才能舍生取义。

5、文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是什么?

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

6、本文主要赞扬了什么?批判了什么?

赞扬了“舍生取义”,批判了“见利忘义”。 7、由本文要说明的道理概括出的成语是什么?它的现代意义是什么?

舍生取义——为正义事业而牺牲生命。

8、请你谈谈对舍生取义这一观点的认识。

舍生取义是君子之为,为了正义而牺牲生命,可歌可泣。我们要把舍生取义奉为行为准则,在关键时刻,见义勇为,见义巧为,见义智为,不见利忘义。

9、本文运用了哪些论证方法?举例说明。

举例论证、比喻论证、对比论证、道理论证。

比如:举例论证---用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证义重于生。

对比论证---用“向”和“今”的不同做法论证了不能不辩礼义接受万钟,用“一箪食,一豆羹”的正面例子和“万钟”的反面例子对比,论证义重于利。小结 本文阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。他对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的。 鱼我所欲也拓展探究10.历史上有许多人用宝贵的生命谱写了一曲曲舍生取义的赞歌,请你写出两个这样的事例,再写出两句有关的名句。

事例:

⑴闻一多横眉怒对国民党特务的手枪,宁可倒下去,也不愿屈服。

⑵刘胡兰面对敌人的铡刀,毫无惧色,宁死也不说出党的秘密。

名句:

⑴人生自古谁无死,留取丹心照汗青。----文天祥

⑵砍头不要紧,只要主义真。-----夏明翰

⑶取义成仁今日事,人间遍种自由花----陈毅

11.孟子提倡的“舍生取义”曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要珍爱生命,最近教育部新修订的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为,敢于斗争”的字样,你怎么看待这一问题?

示例:人的生命是宝贵的,我们应该珍惜仅有的一次生命,但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,要在与坏人斗勇的同时还要斗智,尽量避免对自己的伤害,对生命的威胁。 课堂检测(二)1、下列加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.为①向为身死而不受

②今为宫室之美为之

B.是①非独贤者有是心也

②是进亦忧,退亦忧

C.而①呼尔而与之

②向为身死而不受

D.得①所识穷乏者得我与

②今日存,明日去,吾不得而见之矣。 (宁愿)

(接受)

(这样)

(这样)

(表修饰)

(表顺接)

(通“德”,感恩。)

(能够)B2、解释下列词语

⑴蹴尔( )而与之

⑵万钟( )则不辩礼义而受之

⑶万钟于我何加( )焉?

⑷向( )为身死而不受

⑸是亦不可以已( )乎

3、翻译下列句子

⑴一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一筐饭,一碗汤,得到它就活下去,不得到就会死。

⑵万钟则不辩礼义而受之。万钟于我何加焉?

高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?? 用脚踢着

这里指高位厚禄

有什么益处

先前

停止⑶向为身死而不受,今为宫室之美为之。

从前为了(“礼义”,)宁愿死也不接受(施舍),现在(却)为了宫室的华美接受了。

⑷是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法不是也可以停止了吗?这叫做丧失了他的本性。

4、根据提示,用原文填空

⑴表明本文中心论点的句子是:

⑵孟子认为能做到舍生取义的人是:

⑶“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”中的“是心”指:

生,亦我所欲也;

义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。⑷ 在孟子看来,什么情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的?

⑸体现“性本善”思想的句子是:

⑹承上启下,从人们熟知的生活现象谈起的句子是:

⑺文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是:

⑻孟子认为失其本心的行为是:

⑼不辨礼义的接受万钟原因是什么:

⑽“此之谓失其本心”中的“此”指:所恶有甚于死者,故患有所不辟也。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之。为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?为宫室之美而受之;为妻妾之奉受之;为所识穷乏者得我而为之。1.故患有所不辟也

(通“避”,躲避)

2.所识穷乏者得我与

(得:通“德”,感恩)

3.所识穷乏者得我与

(与:通“欤”,语气词 吗。)

文言知识归纳——通假字第三课时1.二者不可得兼( )

2.故不为苟得也( )

3.所欲有甚于生者 ( )

4.故患有所不辟也( )

5.如使人之所欲莫甚于生( )

6.贤者能勿丧耳( )

7.蹴尔而与之 ( )

8.乞人不屑也 ( )重点词语——其它1 两种东西同时占有

苟且偷生

超过 ,胜过

祸患

假如,假使

丧失

践踏

认为值得9.万钟则不辩礼义而受之

( )

10.万钟于我何加焉( )

11.今为妻妾之奉为之 ( )

12.妻妾之奉( )

13.是亦不可以已乎( )

14.此之谓失其本心( )重点词语——其它2形容多,这里指高官厚禄有什么益处接受侍奉停止天性,天良。一词多义——其它31.与

⑴所识穷乏者得我与

⑵蹴尔而与之:

2.于

⑴所欲有甚于生者

⑵万种于我何加焉

3.是

⑴非独贤者有是心也

⑵是亦不可以已乎

介词,表示比较,比。

介词,引出动作对象,对。 这个,这样。

这种做法。 通“欤”语气词,“吗”给予4.为

⑴由是则可以避患而有不为也

⑵向为身死而不受

⑶今为宫室之美为之

⑷今为宫室之美为之

5.而

①蹴尔而与之

②向为身死而不受

③舍鱼而取熊掌者也

④由是则生而有不用也 动词,做

动词,宁愿

介词,为了

动词,接受表修饰。

表顺接。

表并列。

表转折。 1、舍生而取义者也

舍弃生命而选取大义。

2、死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡是我所厌恶的事情,但所厌恶的事情有比死亡更为严重的,

所以有祸患我也不躲避。

3、如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以

保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

4、由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

凭借这种方法就可以生存,可是有的人却不肯采用;凭借这种

方法就可以躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

5、非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧

失罢了。翻译句子6、呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

如果吆喝着给他吃,走路的(饥饿的)人也不会接受;

用脚踢着给他吃,乞丐也不愿接受。

7、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?

8、所识穷乏者得我与?

所认识的贫穷的人感激我吗?

9、向为身死而不受。

从前为了(“礼义”,)宁愿死也不接受(施舍)。

10、是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法不是也可以停止了吗?这叫做丧失了他的本性。

课堂检测(三)1、选出句中不含通假字的一项( )

A.贤者能勿丧耳 B.必能裨补缺漏

C.故患有所不辟也 D.所识穷乏者得我与

2、选出“之”字用法不同类的一项。( )

A.为宫室之美,妻妾之奉

B.非独贤者有是心也,人皆有之

C.一箪食,一豆羹,得之则生

D.呼尔而与之

3、下列“而”字用法与“呼尔而与之”中“而”字

用法相同的一项是( )

A、温故而知新 B、惜其用武而不终也

C、余闻而愈悲 D、河曲智叟笑而止之曰A通“缺”通“避”通“德”通“欤”A表并列表转折表顺承表修饰D表修饰4、选出对下面句子意思理解正确的一项( )

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

A.只有聪明的人有这种心性,人们也都有,聪明的人不会失掉罢了。

B.也不是聪明的人有这种心性,人们也会有,聪明的人一定不会失去。

C.不仅仅有道德的人有这种心性,而且人人也都有这种心性,只是有道德的人能够不丧失这种心性罢了。

D.所有有道德的人都会有这种心性,人人也自然都会有这种心性,有道德的人可能会丧失这种心性罢了。

5、 对课文内容理解错误的一项是( )

A、文章的中心论点是舍生取义。

B、文章指出每个人都有的“本心”,那些在“义”上有亏的人是因为他们丧失了“本心”。

C、“一箪食,一豆羹”的事例生动地说明了人们把义看得比生更为珍贵。

D、“万钟则不辩礼义而受之”的人是因为他们本来就没有“本心”。CD6、阅读课文,完成问题

⑴解释下列句中加点的字词。(4分)

①故( )不为苟得

②故患有所不辟( )

③蹴( )尔而与之

④是亦不可以已( )乎

⑵下列“之”字用法不同于其他三项的是( )

A、得之则生 B、蹴尔而与之

C、呼尔而与之 D、行道之人弗受

⑶翻译下列句子 (4分)

①如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

②非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。因此,所以通“避”,躲避踢,践踏停止D⑷按要求填空。(4分)

①这段文字先设喻引出论点 ,然后从 两方面论证论点。

②文中所说的“甚于生者”指的是 ,“甚于死者”就是 。

⑸文章阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义” 的必要吗?为什么?(2分)

“义”是正义,是有利于人民、民族、国家的大义。任何时候,我们都应该坚持人民(国家)的利益高于一切的原则,所以我们应该坚持。舍生而取义者也正反 义 不义一、基础知识

1、本文出自 ,作者 , ▁▁时期鲁国人,是 家思想的代表人物。“四书”指 、 、 、 。

2、给下列加点字注音:

所恶( ) 一箪( ) 食 一豆羹( ) 蹴( )尔 苟( )得 不屑( )

3、指出下列句子中的通假字,并说明其词义:

⑴ 所识穷乏者得我与?

⑵ 故患有所不辟也 《孟子·告子上》孟子战国儒《孟子》 《论语》《大学》《中庸》 wù dān gēngcù gǒuxiè“得”通“德”,感恩 “与”通“欤”,吗。“辟”通“避”,躲避。第四课时4、解释下列句子中加粗的字词:

⑴ 二者不可得兼

⑵ 如使人之所欲莫甚于生

⑶ 此之谓失其本心

⑷ 贤者能勿丧耳

⑸ 故患有所不辟也

⑹ 呼尔而与之

⑺ 蹴尔而与之。

⑻ 万钟于我何加焉!

⑼ 故不为苟得也

⑽ 是亦不可以已乎

⑾ 乞人不屑也

⑿ 万钟于我何加焉

⒀ 妻妾之奉

⒁则凡可以得生者何不用也?

同时占有

假使,假如

天性、天良

遗失、丢掉

祸患、突难

助词

用脚践踏

古代的一种量器,指高官厚禄

苟且偷生

停止

因轻视而不肯接受

有什么益处

侍奉

那么,就 5、解释下列多义词:

⑴ 与:

所识穷乏者得我与?

蹴尔而与之

⑵ 于:

所欲有甚于生者

万种于我何加焉

⑶ 是:

非独贤者有是心也

是亦不可以已乎 句末语气词,表反问。

给。

介词,表示比较,比。

介词,引出动作对象,对

这个,这样。

这样看来,由此看来。 ⑷而:

A、舍鱼而取熊掌也

B、由是则可以辟患而有不为也

C、乡为身死而不受

D、呼尔而与之

6、下列句子中加点的“之”的用法不同的项是( )

A、此之谓失其本心

B、为宫室之美,妻妾之奉

C、使人之所恶莫甚于死者

D、退而甘食其土之有

7、下列各句中加点的“得”含义相同的两项是( )和( )

A、所识穷乏者得我与? B、得之则生,弗则得死。

C、得道多助,失道寡助。D、因得遍观群书。 CBC 表并列。

表转折。

表顺接。

表修饰。 8、选出与成语“得过且过”中“得”意义相同的句子( )

A、故不为苟得也 B、所识穷乏者得我欤

C、则齐荆之欲不得行于二国矣 D、得之则生,弗得则死

9、将下列句子译成现代汉语。

⑴二者不可得兼,舍生而取义者也。

(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我就要舍弃生命而选取正义。

⑵如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

⑶非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧尔。

不仅仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。

⑷万钟则不辩礼义而受之,万钟与我何加焉。

高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?

⑸向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

从前为了(“礼义”)宁愿死也不接受,现在(却)为了所认识的贫穷的人感激我接受了。

那么,齐国荆国(想要掠夺土地、灭亡国家)的欲望在(徐国、鲁国)二国就不能实现了。C1、本文的中心论点是什么?用原文回答:

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

2、文中能概括全篇大意的句子是: ,▁ 。 开头以“鱼”和“熊掌”为喻,巧妙地回答了这个问题,请写出原句: ;

。

3、《鱼我所欲也》中出现的成语有: 、 ;由此我们可联想到与本文观点相关的孟子曾说过的三句话: 、 、 。

4、《鱼我所欲也》中体现“性本善”思想的句子是:

。生,亦无所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。 舍生取义嗟来之食富贵不能淫, 贫贱不能移, 威武不能屈。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。二、理解课文

(一)根据课文内容填空:5、孟子认为能做到舍生取义的人是: , 。

6、孟子认为失其本心的行为 。或 。

7、在孟子看来,什么情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的? , 。

8、不辩礼仪的接受万钟是为了:

为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

9、文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是:

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

10、文中所指的比生命更可贵的东西是指 ,比死亡更可怕的东西是指 。 所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 万钟则不辩礼义而受之(为宫室之美而受之;为妻妾之奉受之;为所识穷乏者得我而为之)。所恶有甚于死者,故患有所不辟也。道义丧失道义(二)阅读课文,回答问题

1、“鱼”与“熊掌”在文中分别比喻什么?文章以鱼与熊掌设喻的目的是什么?

“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以鱼与熊掌设喻,其目的是引出舍生取义的命题,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系。

2、写“鱼”和“熊掌”“不可得兼时?”取“熊掌”的用意是什么?

意在说明在生活中经常会遇到需要选择的事,在两者不可兼得的情况下,人们会选取价值更高的东西,用此事情来比喻“舍生取义”的道理。3、“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”中的“是心”是指什么?

指“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”。

4、“此之谓失其本心。”中的“此”指什么?

指为宫室之美、妻妾之奉及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

5、本文使用了哪些论证方法,试举例。

比喻论证、对比论证、举例论证、道理论证。

用“鱼”和“熊掌”作比喻论证对生与死的抉择;用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证“义”重于“生”的观点;用“向”与“今”对待“一箪食,一豆羹”的不同做法进行对比论证;用讲道理来论证为何要“舍生”。 三、拓展应用

1、本文孟子用“舍生而取义”来表现他的人生追求(选择),文天祥《过零丁洋》中体现这种追求的诗句是:“ , ”。请写出历史上在人生中有正确选择的人。

2、本文所强调的“义”与市场经济下的“利”有无矛盾,由此会引发一点什么样的启示,请简要谈谈。

不矛盾。

在市场经济下也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事情。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青 例如:岳飞精忠报国,文天祥选择忠义守节,布鲁诺选择坚定信念。3、在现实生活中许多人用自己的青春热血和宝贵的生命谱写了一曲曲“舍生取义”的正气歌,请概述一个这样的例子。

如抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以身殉国。刘胡兰面对敌人的闸刀慷慨就义,朱自清一身重病拒领美国的救济粮等。

4、本文主要阐述了“舍生取义”的道理。作为21世纪的中学生,你怎样理解这个“义”字?

能见义勇为、为正义事业而献身、做与国与民与人有益的事等。社会上的哥们义气,是与小团体个人私利相关的江湖义气,与本文的“义”不同。

5、你认为孟子“舍生取义”的观点在现实社会中还有无意义,请谈你的看法。

有,我们做人做事不能见利忘义,所以舍生取义仍有现实意义。第五课时一、请把李贺的《雁门太守行》补写完整

, 。

, 。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!

二、按课文填空

1、长风破浪会有时, 。(李白《行路难》)

2、生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,。

。 (孟子《鱼我所欲也》)

3、万钟则不辩礼义而受之, ?

(孟子《鱼我所欲也》)

4、 ,教然后知困。 (《礼记·学记》)

三、理解性默写

1、孟子《鱼,我所欲也》体现“性本善”思想的句子是:

。

2、刘禹锡《陋室铭》中与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近的句子是: , 。黑云压城城欲摧, 甲光向日金鳞开角声满天秋色里, 塞上燕脂凝夜紫直挂云帆济沧海舍生而取义者也万钟于我何加焉学然后知不足非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳水不在深,有龙则灵四、阅读诗歌,回答问题。

夏意

[宋]苏舜钦

别院深深夏席①清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺②时一声。

【注释】①席:竹席。②流莺:即莺。流:指其鸣声婉转。

(1)本诗通过描写 、 、 、

等四幅夏日画面,流露出诗人在炎炎夏日

的心情。

(2)赏析“石榴开遍透帘明”中“透”字的妙处。

答:“透”,穿透,石榴花盛开红红如火,艳艳如燃,照理说应该很刺眼,可一个“透”字,加了一重帷帘,隔帘而望虽花红如火,却无刺目之感,给人一种润润娇娇的感觉,意境十足,令人赏心悦目。院深席清石榴开遍树阴满地梦觉流莺悠闲旷达(恬淡自在)五、阅读下列选文,完成1—4题

鱼,我所欲也……此之谓失其本心 (《鱼我所欲也》)

1. 解释下列加点词在文中的含义(4分)

(1)故患有所不辟也 患:

(2)蹴尔而与之 蹴:

(3)如使人之所欲莫甚于 使:

(4)是亦不可以已乎 已:

2. 下列各组加点词意思和用法相同的一项是( )(3分)

A. 由是则生而有不用也 妇拍而呜之(《口技》)

B. 此之谓失其本心 其真不知马也(《马说》)

C. 于:如使人之所欲莫甚于生 皆以美于徐公

《邹忌讽齐王纳谏》

D. 万钟则不辩礼义而受之 此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

祸患,灾难

踢 ,践踏

假使

停止C表转折表并列他的恐怕比比却就3. 用现代汉语翻译文中划线的句子(6分)

(1)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

翻译:

(2)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

翻译:

4. 文反复论证了一个什么观点?主要用了哪些论证方

法?(3分)

答:

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢? 不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能

的人能够不丧失罢了。人在“生”与“义”不能兼顾时,应该舍生取义。比喻论证、举例论证和对比论证。第六课时一、请把杜甫的《望岳》补写完整

岱宗夫如何?齐鲁青未了。 , 。

, 。会当凌绝顶,一览众山小。

二、按课文填空

1、人生自古谁无死, 。

(文天祥《过零丁洋》)

2、 ,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(孟子《鱼我所欲也》)

3、 ,柳暗花明又一村。

(陆游《游山西村》)

4、 ,化作春泥更护花。

(龚自珍《己亥杂诗》)

三、理解性默写

1、苏轼《记承天寺夜游》因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是: 。

2、李白《把酒问月》中抒发人生有限而宇宙无穷的慨叹诗句是: , 。造化钟神秀,阴阳割昏晓荡胸生层云,决眦入归鸟留取丹心照汗青非独贤者有是心也山重水复疑无路,落红不是无情物,何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳今人不见古时月, 今月曾经照古人四、阅读诗歌,回答问题。

山雨 翁卷

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

1、发挥想象,描绘“一夜满林星月白,亦无云气亦无雷”所呈现的画面。(3分)

答:整个夜里,林子里充满静谧,墨蓝的苍穹中闪烁着疏朗的星光,烘托出异常皎洁光亮的月华。天气晴和,不见一丝云彩,也听不到半点雷声。

2、有关雨的诗很多,而这首诗写雨比较独特,试结合诗句作简要分析。(3分)

答:示例1:这首诗独特在于诗人采用侧面描写的手法(或烘托、虚写、联想想象),通过写见到“溪流急”,来表现他山之雨的急和猛。示例2:写山雨,而在前三句却不着一个“雨”字,只在最后一句点出“他山落雨来”,构思精巧,出人意料。五、阅读下列选文,完成1—4题

(甲)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、

所识穷乏者得我与?向为身死而不受,今为宫室之美为之;向为身死而不受

,今为妻妾之奉为之;向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。是亦

不可以已乎?此之谓失其本心。

——(节选自《鱼我所欲也》)

(乙) 晏子谏景公

景公①之时,雨雪三日而不霁。②公被狐白之裘,坐堂侧陛。③晏子入见

,立有间。公曰:“怪哉!雨雪三日而天不寒”晏子对曰:“天不寒乎?”

公笑。晏子曰:“婴闻古之贤君,饱而知人之饥,温而知人之寒,逸④而

知人之劳。今君不知也!”公曰:“善,寡人闻命⑤矣”乃令出裘发粟,与

饥寒。

——(选自《晏子春秋》)

注释:①景公:齐景公②霁:雨雪停止,天放晴③堂侧陛:堂,朝堂,

台阶④逸:安乐,安闲⑤闻命:齐景公自谦的话,意为听您的话

译文:齐景公在位的时候,夹雨带雪一连下了三日还不见晴。景公披着白狐狸皮袍,坐在殿堂侧面的台阶上。晏子进来见景公,在他旁边侍立了一会儿。景公说:“奇怪!雨雪一连下了三天而天气不冷。”晏子反问他说:“天气真的不冷吗?”景公笑了。晏子说:“我听说古时候的贤明君主,自己吃饱了而知道他人的饥饿,自己穿暖了而知道他人的寒冷,自己安乐了而知道他人的劳苦。现在的君主不如他们啊。”景公说:“讲得好。我听你的话。”便命令人发放衣服和粮食给挨饿受冻的人。1、解释下面句子中加点词语的意思(2分)

⑴乡为身死而不受 乡:

⑵所识穷乏者得我与 得:

⑶公被狐白之裘 被:

⑷乃令出裘发粟 裘:

2、下列各组加点词意思和用法相同的一项是( )(3分)

A.而:舍生而取义者也 雨雪三日而天不寒

B.间:晏子入见,立有间 中间力拉崩倒之声

C.之:行道之人弗受 景公之时

D.加:万钟于我何加焉 牺牲玉帛,弗敢加也 同“向” ,先前

同“德”,感恩

同“披”,披着,穿着

皮衣,御寒的衣物表并列 表转折一会儿 夹杂 的 的 好处 虚夸 C3.翻译下列句子(4分)

⑴此之谓失其本心。?

⑵婴闻古之贤君,饱而知人之饥。

我听说古时候的贤明君主,自己吃饱了而知道

他人的饥饿。

4.文段(甲)中画线句子强调的是:________

___________________________________

__________ (2分)

5.文段(乙)所讲故事告诉了我们什么道理?

(2分)

?这叫做丧失了他的本性。 作为君王要以民为本关心百姓的疾苦,不可高高在上,那样就会失去民心。 有的人“不辩

礼义”地贪求“万钟”,这就是失去本心“义”的表现。

再见!

鲁迅先生说:“中华民族自古以来,就有埋头苦干的人,就有拼命硬干的人,就有为民请命的人,就有舍身求法的人。——他们是中国的脊梁。”2020年的春节注定是个多难的节日,面对来势汹汹的“冠状病毒疫情”我们的广大的义务工作者义无反顾的冲到了第一线,充当我们生命的保护神。他们不知道疫情的危险吗?当然知道!那他们为什么知难而上的,以为他们懂得“生,我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可兼得,舍生而取义者也。”孟子一言,警醒几千年。多少仁人志士追随着“取义”之路,开拓了一条精忠之道。

对于今天的我们,在生与死、利与义的问题上如何选择?今天,我们学习孟子《鱼我所欲也》,看看本文表现了孟子道德主张,也许对我们有所启迪。鱼我所欲也 《孟子·告子上》

1.重点积累:“欲、舍、甚、得”等实词。

2.准确、明白的翻译文句。

3.学习本文比喻恰当,对比鲜明,说理透辟的论证方法。

4.认识孟子“舍生取义”思想的进步性及其

现实意义。学习目标: 孟子,名 ,(约公元前372—前289年)字 ,邹人,战国初期 、

。他是孔子的孙子的再传弟子,是 学派继孔子之后一位重要的代表人物,后称为“ ”。在政治上,他提倡“ ”,提出“民贵君轻”的民本思想,反对诸侯之间的兼并战争;在人性问题上,孟子主张_____论。作者简介轲子舆儒家亚圣思想家教育家仁政性善三、预习设计

1、请默写李白的《春夜洛城闻笛》一诗

, 。

, 。

2、根据课文填空

⑴填空:

本文出自 ,作者 , 时期鲁国人,是 家思想的代表人物。我们还学过他的文章 。

⑵无丝竹之乱耳, 。

(刘禹锡《陋室铭》)

⑶故园东望路漫漫, 。

(岑参《逢入京使》)《孟子·告子上》 孟子 战国儒谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。《生于忧患,死于安乐》此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。无案牍之劳形双袖龙钟泪不干。⑷ ,阴阳割昏晓。

(杜甫《望岳》)

⑸可怜身上衣正单, 。

((白居易《卖炭翁》))

⑹ ,思而不学则殆。

(《论语·为政》)

⑺ ,并怡然自乐。

(陶渊明《桃花源记》)

⑻ ,切问而近思,仁在其中矣。

(《论语·子张》)造化钟神秀心忧炭贱愿天寒 学而不思则罔黄发垂髫博学而笃志3、给加点字注音故不为苟(gǒu)得也

死亦我所恶(wù)

故患有所不辟(bì)也

一箪(dān)食

一豆羹(gēng)

蹴(cù)尔而与之

行道之人弗(fú)受

乞人不屑(xiè)也故不为苟( )得也

死亦我所恶( )

故患有所不辟( )也

一箪( )食

一豆羹( )

蹴( )尔而与之

行道之人弗( )受

乞人不屑( )也课文听读要求:1. 听准字音;2. 分清句读。鱼,我所欲也

孟子

鱼,我/所欲/也,熊掌/亦/我/所欲/也;二者/不可/得兼,舍/鱼/而取/熊掌/者也。生/亦/我/所欲/也,义/亦/我/所欲/也;二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。生/亦/我/所欲,所欲/有甚于/生/者,故/不为(wéi)/苟(gǒu)得/也;死/亦/我/所恶(wù),所恶(wù)/有甚于/死/者,故/患/有所/不辟(bì)/也。如使/人之所欲/莫甚于/生,则/凡可以/得生者,何不用也?使/人之所恶(wù)/莫甚于/死/者,则/凡可以/辟(bì)患者/何不为(wéi)/也?由是则/生/而有不用/也,由是则/可以辟(bì)患/而有/不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于/生/者,所恶(wù)/有甚于/死/者。非/独/贤者/有/是心/也,人/皆有之/,贤者/能/勿丧/耳。 一箪(dān)食,一豆羹(gēng),得之/则/生,弗(fú)得/则/死,呼尔/而与之,行道之人/弗(fú)受;蹴(cù)尔/而与之,乞人/不屑(xiè)/也。万钟/则/不辩/礼义/而/受之。万钟/于/我/何加焉?为(wèi)/宫室之美、妻妾之奉、所识/穷乏者/得(dé)我与(yú)?向/为(wèi)/身死/而/不受,今/为(wèi)/宫室之美/为(wéi)之;向/为(wèi)/身死/而/不受,今/为/妻妾之奉/为(wéi)之;向/为(wèi)/身死/而/不受,今/为/所识/穷乏者/得(dé)我/而/为(wéi)之。是/亦不可以/已乎?此之谓/失其本心。原文:译文: 鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。熊掌:得兼:熊的脚掌,是一种珍贵的食品。同时占有。 鱼是我所想要的东西,熊掌也是我所想要的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我要舍弃鱼而选取熊掌。所想要的/所喜爱的。所欲:舍:舍弃。取:选取。疏通文意 生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。原文:译文:生:义:生命大义 生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我就要舍弃生命而选取正义。 生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。原文:译文:有甚于:苟得:恶:患:辟:比……更重要。苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。厌恶,与“欲”相反。祸患,灾难。通“避”,躲避。 生命是我所想要的东西,然而我所想要的东西有比生命更重要的,所以我不去做苟且偷生的事情。死亡是我所厌恶的事情,但所厌恶的事情有比死亡更为严重的,所以有祸患我也不躲避。原文:译文: 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?如使:何不用也:莫:假如,假使。下文“使”义同。什么手段不可用呢?没有。 如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?如果人们厌恶的事情没有比死亡更为严重的,那么,凡是可以躲避祸患的手段有什么不可以使用呢?则:承接连词,那么,就原文:译文: 由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。由是:凭借这种方法。是故:因此,由此可见。 凭借这种方法就可以生存,可是有的人却不肯采用;凭借这种方法就可以躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。因此(人们)所想要的东西有比生命更重要的, (人们)所厌恶的事情有比死亡更厉害的 。原文:译文:非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。非独:不仅仅。勿丧:不丢掉/不丧失。是心:这种本性。 不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。课堂检测(一)1、注音或写汉字:

如使人之所恶( ) 故不为苟( )得也 乞人不屑( )也 故患有所不辟( )也 一dān( )食,一豆gēng( ) cù( )尔而与之

2、下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( ?)

A、生亦/我所欲,所欲/有甚于生者。

B.故/天将降大任/于是人也。

C.万钟/则不辩礼义/而受之。

D.征于色/发于声/而后喻。

3、以下名言不属于孟子说的一项是( )

A. 此一时,彼一时也。

B.天时不如地利,地利不如人和。

C.出于其类,拔乎其萃,自生民以来,未有盛于孔子也。

D.吾日三省吾身。

wù gǒu xiè箪羹蹴bìA《论语》中曾参的名言。D4、解释下列加点的词语。

⑴二者不可得兼( )

⑵故不为苟得也( )

⑶所恶有甚于死者( )

⑷故患有所不辟也( )

⑸如使人之所欲莫甚于生( )

⑹贤者能勿丧耳( )

5、下列加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.患①故患有所不辟也 ②为乡里所患

B.独①非独贤者有是心也 ②独乐乐,与人乐乐,孰乐?

C.而①舍鱼而取熊掌者也 ②由是则生而有不用也

D.于①如使人之所欲莫甚于生②指通豫南,达于汉阴。兼有、并存

苟且取得、苟且偷生

厉害、重要

通“避”,躲避。

假如、假使

不丢掉祸患 只,仅仅祸患 独自表并列表转折比到A6、翻译下列句子

⑴生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我就要舍弃生命而选取正义。

⑵死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡是我所厌恶的事情,但所厌恶的事情有比死亡更为严重的,所以有祸患我也不躲避。

⑶如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

⑷由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。

凭借这种方法就可以生存,可是有的人却不肯采用;凭借这种方法就可以躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

⑸非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。原文:译文: 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死,呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也;箪:

豆:

而:

蹴尔: 不屑:古代盛饭用的圆竹器。古代一种木制的盛食物的器具。连词,表修饰用脚踢着。尔,助词。因轻视而不肯接受。 一筐饭,一碗汤,得到它就活下去,不得到就会死。如果吆喝着给他吃,走路的(饥饿的)人也不会接受;用脚踢着给他吃,乞丐也不愿接受。第二课时原文: 万钟则不辩礼义而受之。万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

万钟: 辩:

何加: 为: 奉:

所识穷乏者得我与:译文: 高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,所认识的贫穷的人感激我吗?

通“辨”,辨别。侍奉(有)什么益处。 “得”,通“德”,恩惠,这里是感激的意思,动词。 “与”,通“欤”,语气词。为了钟,古代的一种量器。这里指高位厚禄。原文:译文: 向为①身死而不受,今为②宫室之美为③之;向为身死而不受,今为妻妾之奉受之;向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。是亦不可以已乎?此之谓失其本心。向: 为①: 为② 为③ 是:

已: 之谓:

本心: 从前为了(“礼义”,)宁愿死也不接受(施舍),现在(却)为了宫室的华美接受了;从前为了(“礼义”)宁愿死也不接受,现在(却)为了妻妾的侍奉接受了;从前为了(“礼义”)宁愿死也不接受,现在(却)为了所认识的贫穷的人感激我接受了。这种做法不是也可以停止了吗?这叫做丧失了他的本性。先前宁愿,宁肯。wèi,介词,为了。wéi,动词,这里是接受。此,这种做法。停止,放弃。相当于“称作”“叫做” 。天性,天良。合作探究1.本文的中心论点是什么?(用原文回答)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

2、 文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同。正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了类比推理,提出了“舍生取义”的中心论点。3、本文体现“性本善”思想的句子是什么?

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

4、你如何理解“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”这句话的?

作者认为人人都有向善之心,但实际上并非如此,有些人贪生怕死,见利忘义,在面临生死存亡的重要抉择时,只有贤者才保有本心,才能舍生取义。

5、文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是什么?

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

6、本文主要赞扬了什么?批判了什么?

赞扬了“舍生取义”,批判了“见利忘义”。 7、由本文要说明的道理概括出的成语是什么?它的现代意义是什么?

舍生取义——为正义事业而牺牲生命。

8、请你谈谈对舍生取义这一观点的认识。

舍生取义是君子之为,为了正义而牺牲生命,可歌可泣。我们要把舍生取义奉为行为准则,在关键时刻,见义勇为,见义巧为,见义智为,不见利忘义。

9、本文运用了哪些论证方法?举例说明。

举例论证、比喻论证、对比论证、道理论证。

比如:举例论证---用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证义重于生。

对比论证---用“向”和“今”的不同做法论证了不能不辩礼义接受万钟,用“一箪食,一豆羹”的正面例子和“万钟”的反面例子对比,论证义重于利。小结 本文阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。他对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的。 鱼我所欲也拓展探究10.历史上有许多人用宝贵的生命谱写了一曲曲舍生取义的赞歌,请你写出两个这样的事例,再写出两句有关的名句。

事例:

⑴闻一多横眉怒对国民党特务的手枪,宁可倒下去,也不愿屈服。

⑵刘胡兰面对敌人的铡刀,毫无惧色,宁死也不说出党的秘密。

名句:

⑴人生自古谁无死,留取丹心照汗青。----文天祥

⑵砍头不要紧,只要主义真。-----夏明翰

⑶取义成仁今日事,人间遍种自由花----陈毅

11.孟子提倡的“舍生取义”曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要珍爱生命,最近教育部新修订的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为,敢于斗争”的字样,你怎么看待这一问题?

示例:人的生命是宝贵的,我们应该珍惜仅有的一次生命,但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,要在与坏人斗勇的同时还要斗智,尽量避免对自己的伤害,对生命的威胁。 课堂检测(二)1、下列加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.为①向为身死而不受

②今为宫室之美为之

B.是①非独贤者有是心也

②是进亦忧,退亦忧

C.而①呼尔而与之

②向为身死而不受

D.得①所识穷乏者得我与

②今日存,明日去,吾不得而见之矣。 (宁愿)

(接受)

(这样)

(这样)

(表修饰)

(表顺接)

(通“德”,感恩。)

(能够)B2、解释下列词语

⑴蹴尔( )而与之

⑵万钟( )则不辩礼义而受之

⑶万钟于我何加( )焉?

⑷向( )为身死而不受

⑸是亦不可以已( )乎

3、翻译下列句子

⑴一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一筐饭,一碗汤,得到它就活下去,不得到就会死。

⑵万钟则不辩礼义而受之。万钟于我何加焉?

高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?? 用脚踢着

这里指高位厚禄

有什么益处

先前

停止⑶向为身死而不受,今为宫室之美为之。

从前为了(“礼义”,)宁愿死也不接受(施舍),现在(却)为了宫室的华美接受了。

⑷是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法不是也可以停止了吗?这叫做丧失了他的本性。

4、根据提示,用原文填空

⑴表明本文中心论点的句子是:

⑵孟子认为能做到舍生取义的人是:

⑶“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”中的“是心”指:

生,亦我所欲也;

义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。⑷ 在孟子看来,什么情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的?

⑸体现“性本善”思想的句子是:

⑹承上启下,从人们熟知的生活现象谈起的句子是:

⑺文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是:

⑻孟子认为失其本心的行为是:

⑼不辨礼义的接受万钟原因是什么:

⑽“此之谓失其本心”中的“此”指:所恶有甚于死者,故患有所不辟也。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之。为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?为宫室之美而受之;为妻妾之奉受之;为所识穷乏者得我而为之。1.故患有所不辟也

(通“避”,躲避)

2.所识穷乏者得我与

(得:通“德”,感恩)

3.所识穷乏者得我与

(与:通“欤”,语气词 吗。)

文言知识归纳——通假字第三课时1.二者不可得兼( )

2.故不为苟得也( )

3.所欲有甚于生者 ( )

4.故患有所不辟也( )

5.如使人之所欲莫甚于生( )

6.贤者能勿丧耳( )

7.蹴尔而与之 ( )

8.乞人不屑也 ( )重点词语——其它1 两种东西同时占有

苟且偷生

超过 ,胜过

祸患

假如,假使

丧失

践踏

认为值得9.万钟则不辩礼义而受之

( )

10.万钟于我何加焉( )

11.今为妻妾之奉为之 ( )

12.妻妾之奉( )

13.是亦不可以已乎( )

14.此之谓失其本心( )重点词语——其它2形容多,这里指高官厚禄有什么益处接受侍奉停止天性,天良。一词多义——其它31.与

⑴所识穷乏者得我与

⑵蹴尔而与之:

2.于

⑴所欲有甚于生者

⑵万种于我何加焉

3.是

⑴非独贤者有是心也

⑵是亦不可以已乎

介词,表示比较,比。

介词,引出动作对象,对。 这个,这样。

这种做法。 通“欤”语气词,“吗”给予4.为

⑴由是则可以避患而有不为也

⑵向为身死而不受

⑶今为宫室之美为之

⑷今为宫室之美为之

5.而

①蹴尔而与之

②向为身死而不受

③舍鱼而取熊掌者也

④由是则生而有不用也 动词,做

动词,宁愿

介词,为了

动词,接受表修饰。

表顺接。

表并列。

表转折。 1、舍生而取义者也

舍弃生命而选取大义。

2、死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡是我所厌恶的事情,但所厌恶的事情有比死亡更为严重的,

所以有祸患我也不躲避。

3、如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以

保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

4、由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

凭借这种方法就可以生存,可是有的人却不肯采用;凭借这种

方法就可以躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

5、非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧

失罢了。翻译句子6、呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

如果吆喝着给他吃,走路的(饥饿的)人也不会接受;

用脚踢着给他吃,乞丐也不愿接受。

7、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?

8、所识穷乏者得我与?

所认识的贫穷的人感激我吗?

9、向为身死而不受。

从前为了(“礼义”,)宁愿死也不接受(施舍)。

10、是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种做法不是也可以停止了吗?这叫做丧失了他的本性。

课堂检测(三)1、选出句中不含通假字的一项( )

A.贤者能勿丧耳 B.必能裨补缺漏

C.故患有所不辟也 D.所识穷乏者得我与

2、选出“之”字用法不同类的一项。( )

A.为宫室之美,妻妾之奉

B.非独贤者有是心也,人皆有之

C.一箪食,一豆羹,得之则生

D.呼尔而与之

3、下列“而”字用法与“呼尔而与之”中“而”字

用法相同的一项是( )

A、温故而知新 B、惜其用武而不终也

C、余闻而愈悲 D、河曲智叟笑而止之曰A通“缺”通“避”通“德”通“欤”A表并列表转折表顺承表修饰D表修饰4、选出对下面句子意思理解正确的一项( )

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

A.只有聪明的人有这种心性,人们也都有,聪明的人不会失掉罢了。

B.也不是聪明的人有这种心性,人们也会有,聪明的人一定不会失去。

C.不仅仅有道德的人有这种心性,而且人人也都有这种心性,只是有道德的人能够不丧失这种心性罢了。

D.所有有道德的人都会有这种心性,人人也自然都会有这种心性,有道德的人可能会丧失这种心性罢了。

5、 对课文内容理解错误的一项是( )

A、文章的中心论点是舍生取义。

B、文章指出每个人都有的“本心”,那些在“义”上有亏的人是因为他们丧失了“本心”。

C、“一箪食,一豆羹”的事例生动地说明了人们把义看得比生更为珍贵。

D、“万钟则不辩礼义而受之”的人是因为他们本来就没有“本心”。CD6、阅读课文,完成问题

⑴解释下列句中加点的字词。(4分)

①故( )不为苟得

②故患有所不辟( )

③蹴( )尔而与之

④是亦不可以已( )乎

⑵下列“之”字用法不同于其他三项的是( )

A、得之则生 B、蹴尔而与之

C、呼尔而与之 D、行道之人弗受

⑶翻译下列句子 (4分)

①如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

②非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。因此,所以通“避”,躲避踢,践踏停止D⑷按要求填空。(4分)

①这段文字先设喻引出论点 ,然后从 两方面论证论点。

②文中所说的“甚于生者”指的是 ,“甚于死者”就是 。

⑸文章阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义” 的必要吗?为什么?(2分)

“义”是正义,是有利于人民、民族、国家的大义。任何时候,我们都应该坚持人民(国家)的利益高于一切的原则,所以我们应该坚持。舍生而取义者也正反 义 不义一、基础知识

1、本文出自 ,作者 , ▁▁时期鲁国人,是 家思想的代表人物。“四书”指 、 、 、 。

2、给下列加点字注音:

所恶( ) 一箪( ) 食 一豆羹( ) 蹴( )尔 苟( )得 不屑( )

3、指出下列句子中的通假字,并说明其词义:

⑴ 所识穷乏者得我与?

⑵ 故患有所不辟也 《孟子·告子上》孟子战国儒《孟子》 《论语》《大学》《中庸》 wù dān gēngcù gǒuxiè“得”通“德”,感恩 “与”通“欤”,吗。“辟”通“避”,躲避。第四课时4、解释下列句子中加粗的字词:

⑴ 二者不可得兼

⑵ 如使人之所欲莫甚于生

⑶ 此之谓失其本心

⑷ 贤者能勿丧耳

⑸ 故患有所不辟也

⑹ 呼尔而与之

⑺ 蹴尔而与之。

⑻ 万钟于我何加焉!

⑼ 故不为苟得也

⑽ 是亦不可以已乎

⑾ 乞人不屑也

⑿ 万钟于我何加焉

⒀ 妻妾之奉

⒁则凡可以得生者何不用也?

同时占有

假使,假如

天性、天良

遗失、丢掉

祸患、突难

助词

用脚践踏

古代的一种量器,指高官厚禄

苟且偷生

停止

因轻视而不肯接受

有什么益处

侍奉

那么,就 5、解释下列多义词:

⑴ 与:

所识穷乏者得我与?

蹴尔而与之

⑵ 于:

所欲有甚于生者

万种于我何加焉

⑶ 是:

非独贤者有是心也

是亦不可以已乎 句末语气词,表反问。

给。

介词,表示比较,比。

介词,引出动作对象,对

这个,这样。

这样看来,由此看来。 ⑷而:

A、舍鱼而取熊掌也

B、由是则可以辟患而有不为也

C、乡为身死而不受

D、呼尔而与之

6、下列句子中加点的“之”的用法不同的项是( )

A、此之谓失其本心

B、为宫室之美,妻妾之奉

C、使人之所恶莫甚于死者

D、退而甘食其土之有

7、下列各句中加点的“得”含义相同的两项是( )和( )

A、所识穷乏者得我与? B、得之则生,弗则得死。

C、得道多助,失道寡助。D、因得遍观群书。 CBC 表并列。

表转折。

表顺接。

表修饰。 8、选出与成语“得过且过”中“得”意义相同的句子( )

A、故不为苟得也 B、所识穷乏者得我欤

C、则齐荆之欲不得行于二国矣 D、得之则生,弗得则死

9、将下列句子译成现代汉语。

⑴二者不可得兼,舍生而取义者也。

(如果)这两种东西不能同时得到,那么,我就要舍弃生命而选取正义。

⑵如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢?

⑶非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧尔。

不仅仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能的人能够不丧失罢了。

⑷万钟则不辩礼义而受之,万钟与我何加焉。

高位厚禄却不分辨是否合乎礼义就接受它,那么高位厚禄对我有什么好处呢?

⑸向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

从前为了(“礼义”)宁愿死也不接受,现在(却)为了所认识的贫穷的人感激我接受了。

那么,齐国荆国(想要掠夺土地、灭亡国家)的欲望在(徐国、鲁国)二国就不能实现了。C1、本文的中心论点是什么?用原文回答:

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

2、文中能概括全篇大意的句子是: ,▁ 。 开头以“鱼”和“熊掌”为喻,巧妙地回答了这个问题,请写出原句: ;

。

3、《鱼我所欲也》中出现的成语有: 、 ;由此我们可联想到与本文观点相关的孟子曾说过的三句话: 、 、 。

4、《鱼我所欲也》中体现“性本善”思想的句子是:

。生,亦无所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。 舍生取义嗟来之食富贵不能淫, 贫贱不能移, 威武不能屈。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。二、理解课文

(一)根据课文内容填空:5、孟子认为能做到舍生取义的人是: , 。

6、孟子认为失其本心的行为 。或 。

7、在孟子看来,什么情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的? , 。

8、不辩礼仪的接受万钟是为了:

为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

9、文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是:

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

10、文中所指的比生命更可贵的东西是指 ,比死亡更可怕的东西是指 。 所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 万钟则不辩礼义而受之(为宫室之美而受之;为妻妾之奉受之;为所识穷乏者得我而为之)。所恶有甚于死者,故患有所不辟也。道义丧失道义(二)阅读课文,回答问题

1、“鱼”与“熊掌”在文中分别比喻什么?文章以鱼与熊掌设喻的目的是什么?

“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以鱼与熊掌设喻,其目的是引出舍生取义的命题,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系。

2、写“鱼”和“熊掌”“不可得兼时?”取“熊掌”的用意是什么?

意在说明在生活中经常会遇到需要选择的事,在两者不可兼得的情况下,人们会选取价值更高的东西,用此事情来比喻“舍生取义”的道理。3、“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”中的“是心”是指什么?

指“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”。

4、“此之谓失其本心。”中的“此”指什么?

指为宫室之美、妻妾之奉及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

5、本文使用了哪些论证方法,试举例。

比喻论证、对比论证、举例论证、道理论证。

用“鱼”和“熊掌”作比喻论证对生与死的抉择;用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证“义”重于“生”的观点;用“向”与“今”对待“一箪食,一豆羹”的不同做法进行对比论证;用讲道理来论证为何要“舍生”。 三、拓展应用

1、本文孟子用“舍生而取义”来表现他的人生追求(选择),文天祥《过零丁洋》中体现这种追求的诗句是:“ , ”。请写出历史上在人生中有正确选择的人。

2、本文所强调的“义”与市场经济下的“利”有无矛盾,由此会引发一点什么样的启示,请简要谈谈。

不矛盾。

在市场经济下也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事情。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青 例如:岳飞精忠报国,文天祥选择忠义守节,布鲁诺选择坚定信念。3、在现实生活中许多人用自己的青春热血和宝贵的生命谱写了一曲曲“舍生取义”的正气歌,请概述一个这样的例子。

如抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以身殉国。刘胡兰面对敌人的闸刀慷慨就义,朱自清一身重病拒领美国的救济粮等。

4、本文主要阐述了“舍生取义”的道理。作为21世纪的中学生,你怎样理解这个“义”字?

能见义勇为、为正义事业而献身、做与国与民与人有益的事等。社会上的哥们义气,是与小团体个人私利相关的江湖义气,与本文的“义”不同。

5、你认为孟子“舍生取义”的观点在现实社会中还有无意义,请谈你的看法。

有,我们做人做事不能见利忘义,所以舍生取义仍有现实意义。第五课时一、请把李贺的《雁门太守行》补写完整

, 。

, 。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!

二、按课文填空

1、长风破浪会有时, 。(李白《行路难》)

2、生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,。

。 (孟子《鱼我所欲也》)

3、万钟则不辩礼义而受之, ?

(孟子《鱼我所欲也》)

4、 ,教然后知困。 (《礼记·学记》)

三、理解性默写

1、孟子《鱼,我所欲也》体现“性本善”思想的句子是:

。

2、刘禹锡《陋室铭》中与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近的句子是: , 。黑云压城城欲摧, 甲光向日金鳞开角声满天秋色里, 塞上燕脂凝夜紫直挂云帆济沧海舍生而取义者也万钟于我何加焉学然后知不足非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳水不在深,有龙则灵四、阅读诗歌,回答问题。

夏意

[宋]苏舜钦

别院深深夏席①清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺②时一声。

【注释】①席:竹席。②流莺:即莺。流:指其鸣声婉转。

(1)本诗通过描写 、 、 、

等四幅夏日画面,流露出诗人在炎炎夏日

的心情。

(2)赏析“石榴开遍透帘明”中“透”字的妙处。

答:“透”,穿透,石榴花盛开红红如火,艳艳如燃,照理说应该很刺眼,可一个“透”字,加了一重帷帘,隔帘而望虽花红如火,却无刺目之感,给人一种润润娇娇的感觉,意境十足,令人赏心悦目。院深席清石榴开遍树阴满地梦觉流莺悠闲旷达(恬淡自在)五、阅读下列选文,完成1—4题

鱼,我所欲也……此之谓失其本心 (《鱼我所欲也》)

1. 解释下列加点词在文中的含义(4分)

(1)故患有所不辟也 患:

(2)蹴尔而与之 蹴:

(3)如使人之所欲莫甚于 使:

(4)是亦不可以已乎 已:

2. 下列各组加点词意思和用法相同的一项是( )(3分)

A. 由是则生而有不用也 妇拍而呜之(《口技》)

B. 此之谓失其本心 其真不知马也(《马说》)

C. 于:如使人之所欲莫甚于生 皆以美于徐公

《邹忌讽齐王纳谏》

D. 万钟则不辩礼义而受之 此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

祸患,灾难

踢 ,践踏

假使

停止C表转折表并列他的恐怕比比却就3. 用现代汉语翻译文中划线的句子(6分)

(1)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

翻译:

(2)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

翻译:

4. 文反复论证了一个什么观点?主要用了哪些论证方

法?(3分)

答:

如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么,凡是可以保全生命的方法,有什么不可以使用的呢? 不仅贤能的人有这种本性,人人都有,不过贤能

的人能够不丧失罢了。人在“生”与“义”不能兼顾时,应该舍生取义。比喻论证、举例论证和对比论证。第六课时一、请把杜甫的《望岳》补写完整

岱宗夫如何?齐鲁青未了。 , 。

, 。会当凌绝顶,一览众山小。

二、按课文填空

1、人生自古谁无死, 。

(文天祥《过零丁洋》)

2、 ,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(孟子《鱼我所欲也》)

3、 ,柳暗花明又一村。

(陆游《游山西村》)

4、 ,化作春泥更护花。

(龚自珍《己亥杂诗》)

三、理解性默写

1、苏轼《记承天寺夜游》因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是: 。

2、李白《把酒问月》中抒发人生有限而宇宙无穷的慨叹诗句是: , 。造化钟神秀,阴阳割昏晓荡胸生层云,决眦入归鸟留取丹心照汗青非独贤者有是心也山重水复疑无路,落红不是无情物,何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳今人不见古时月, 今月曾经照古人四、阅读诗歌,回答问题。

山雨 翁卷

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

1、发挥想象,描绘“一夜满林星月白,亦无云气亦无雷”所呈现的画面。(3分)

答:整个夜里,林子里充满静谧,墨蓝的苍穹中闪烁着疏朗的星光,烘托出异常皎洁光亮的月华。天气晴和,不见一丝云彩,也听不到半点雷声。

2、有关雨的诗很多,而这首诗写雨比较独特,试结合诗句作简要分析。(3分)

答:示例1:这首诗独特在于诗人采用侧面描写的手法(或烘托、虚写、联想想象),通过写见到“溪流急”,来表现他山之雨的急和猛。示例2:写山雨,而在前三句却不着一个“雨”字,只在最后一句点出“他山落雨来”,构思精巧,出人意料。五、阅读下列选文,完成1—4题

(甲)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、

所识穷乏者得我与?向为身死而不受,今为宫室之美为之;向为身死而不受

,今为妻妾之奉为之;向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。是亦

不可以已乎?此之谓失其本心。

——(节选自《鱼我所欲也》)

(乙) 晏子谏景公

景公①之时,雨雪三日而不霁。②公被狐白之裘,坐堂侧陛。③晏子入见

,立有间。公曰:“怪哉!雨雪三日而天不寒”晏子对曰:“天不寒乎?”

公笑。晏子曰:“婴闻古之贤君,饱而知人之饥,温而知人之寒,逸④而

知人之劳。今君不知也!”公曰:“善,寡人闻命⑤矣”乃令出裘发粟,与

饥寒。

——(选自《晏子春秋》)

注释:①景公:齐景公②霁:雨雪停止,天放晴③堂侧陛:堂,朝堂,

台阶④逸:安乐,安闲⑤闻命:齐景公自谦的话,意为听您的话

译文:齐景公在位的时候,夹雨带雪一连下了三日还不见晴。景公披着白狐狸皮袍,坐在殿堂侧面的台阶上。晏子进来见景公,在他旁边侍立了一会儿。景公说:“奇怪!雨雪一连下了三天而天气不冷。”晏子反问他说:“天气真的不冷吗?”景公笑了。晏子说:“我听说古时候的贤明君主,自己吃饱了而知道他人的饥饿,自己穿暖了而知道他人的寒冷,自己安乐了而知道他人的劳苦。现在的君主不如他们啊。”景公说:“讲得好。我听你的话。”便命令人发放衣服和粮食给挨饿受冻的人。1、解释下面句子中加点词语的意思(2分)

⑴乡为身死而不受 乡:

⑵所识穷乏者得我与 得:

⑶公被狐白之裘 被:

⑷乃令出裘发粟 裘:

2、下列各组加点词意思和用法相同的一项是( )(3分)

A.而:舍生而取义者也 雨雪三日而天不寒

B.间:晏子入见,立有间 中间力拉崩倒之声

C.之:行道之人弗受 景公之时

D.加:万钟于我何加焉 牺牲玉帛,弗敢加也 同“向” ,先前

同“德”,感恩

同“披”,披着,穿着

皮衣,御寒的衣物表并列 表转折一会儿 夹杂 的 的 好处 虚夸 C3.翻译下列句子(4分)

⑴此之谓失其本心。?

⑵婴闻古之贤君,饱而知人之饥。

我听说古时候的贤明君主,自己吃饱了而知道

他人的饥饿。

4.文段(甲)中画线句子强调的是:________

___________________________________

__________ (2分)

5.文段(乙)所讲故事告诉了我们什么道理?

(2分)

?这叫做丧失了他的本性。 作为君王要以民为本关心百姓的疾苦,不可高高在上,那样就会失去民心。 有的人“不辩

礼义”地贪求“万钟”,这就是失去本心“义”的表现。

再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读