2020春人教版九年级语文下册第5单元检测题

文档属性

| 名称 | 2020春人教版九年级语文下册第5单元检测题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 67.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-08 15:24:04 | ||

图片预览

文档简介

九年级语文下册第五单元检测题

(时间:150分钟 满分:120分)

一、积累与运用(24分)

1.下列加点字的注音不正确的一项是( A )(2分)

A.睥睨(nì) 稽首(qǐ) 伫立(chù) 哗众取宠(huá)

B.忌讳(huì) 诡谲(jué) 犀利(xī) 土偶木梗(gěng)

C.国殇(shāng) 污秽(huì) 契合(qì) 雕梁画栋(diāo)

D.旷远(kuàng) 咆哮(xiào) 跺脚(duò) 雷霆万钧(tíng)

【解析】A项,伫立(zhù)。

2.下列词语书写不正确的一项是( B )(2分)

A.骚动 鞠躬 凝视 小题大做

B.瘦削 顶盛 威严 赫赫扬扬

C.景仰 怯懦 喃喃 咬牙跺脚

D.蓦然 拾掇 凄惨 蹑手蹑脚

【解析】B项“顶盛”为“鼎盛”。

3.下列句子中加点的成语运用不正确的一项是( D )(2分)

A.这事我已束手无策,你们另请高明吧!

B.《满秀》大型光影实景演出的新品彰显出了绚丽多姿而又生机勃勃的满族人文之美,也让世界领略到满族服饰之美。

C.班主任讲道:“关于课堂中引入多媒体资源的问题,我先抛砖引玉,谈谈自己的看法。”

D.面对强大的敌人,他镇定自若,面不改色,真是本色当行啊。

【解析】“本色当行”指做本行的事,成绩显著,用在此处犯了望文生义的错误。

4.下列句子中没有语病的一项是( C )(2分)

A.“关爱生命,杜绝校园欺凌”的主题班会,有效地增强了中学生的自我保护。

B.人的一生约有一半左右的时间在思考,但是成功者总在思考有意义的事。

C.我们不仅要在课堂上、在教材中学语文,还要在课堂外、在生活中学语文。

D.昆大高铁开通后,从大理到昆明的时间需要两小时左右,比原来减少了三倍多。

【解析】A.成分残缺,在句子末尾加上“的意识”。B.“约”和“左右”重复,去掉其中一个。D.减少不能用倍数表示。

5.依次填入下面横线处的词语,衔接最恰当的一项是( A )(3分)

公益与每个人________。在互联网时代成长起来的“微公益”,真正实现了公益的平民化、常态化。________你没有亿万身价,没有强大的社会影响力,________不妨碍你从事公益事业。捐赠一本书,提供一份午餐,甚至转发一条朋友圈,爱就在你我之间________。

A.息息相关 即使 也 传递 B.休戚相关 即使 也 传承

C.息息相关 因为 所以 传递 D.休戚相关 因为 所以 传承

【解析】“息息相关”是形容彼此的关系非常密切。“休戚相关”是形容关系密切,利害相关。由此确定第一空应填“息息相关”。“没有亿万身价”是假设,所以应该用关联词“即使……也……”。“传承”意思是更替继承,“传递”意思是使彼此通连;相通。据此判断最后一空填“传递”。

6.下列说法不正确的一项是( C )(3分)

A.戏剧是在舞台上当着观众表演故事情节的一种综合性艺术。

B.戏剧利用文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术因素,共同塑造舞台艺术形象。

C.剧本是戏剧演出的基础,所以,成功的剧本就等于是成功的戏剧。

D.没有戏剧文学创造,舞台上其他的一切艺术创造都将失去依据。

7.综合性学习。(10分)

你校戏剧社将和来访的英国学生开展戏剧交流活动,你作为戏剧社的一名成员,请完成下列任务。

(1)学校决定派你向英国学生介绍我国的国粹——京剧,请你参考下面资料写一段80字以内的介绍文字。(6分)

参考资料:①京剧旦角流派有梅派、程派、荀派、尚派等。②京剧是流传全国、影响最大的剧种,被人称为“东方歌剧”。③京剧脸谱是京剧的一大特点,主要有红脸、黑脸、蓝脸、绿脸、黄脸和白脸等。④京剧的角色,根据男女老少、俊丑正邪,分为生、旦、净、丑四大行当,又各与各细密分工。⑤京剧演出讲究“唱念做打”等程式动作。

示例:我国的京剧被称为“东方歌剧”,角色分为生、旦、净、丑,演出时要画上红、黑、蓝、绿、黄、白等脸谱,讲究唱念做打,著名流派有梅派、程派、荀派、尚派。

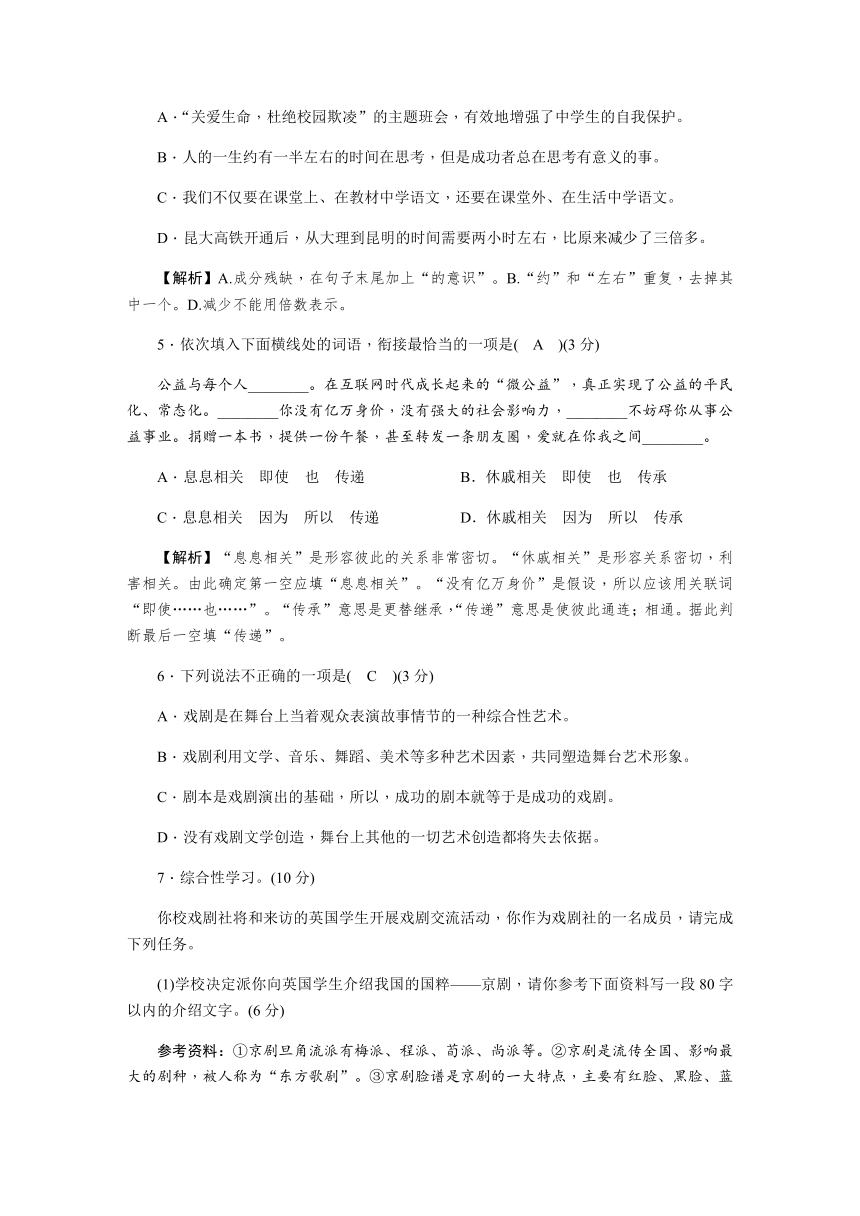

(2)校团委组织了“戏曲电影展映”活动,并在学生中进行了两次问卷调查。结果如下:

戏曲电影展映前后“喜爱与支持度”调查情况统计图

仔细阅读上图,请用简洁的语言作答。(每空限10字以内,不得出现数字)(4分)

①展映后,学生对戏曲电影的喜爱与支持率均 明显提高 。

②四部电影中,黄梅戏《天仙配》在展映前后 均最受学生喜爱 。

二、阅读理解(46分)

(一)父母在(16分)

金小林

①母亲绑着一片湛青色过膝拦腰布,在老屋的锅灶头前烧猪食。隔溪对岸,父亲在路边的水泥空地上打豆子。窄窄的河床下,溪水如练,淙淙有声。一只肚白背灰的鹅,正高高举着脖子,探头探脑地率领几只鸭在浅滩上摇臀摆尾。

②仲秋的午后,散落村庄周沿的梯田一片灿黄,微风拂面而过,裏挟着阵阵稻香。阳光正好,是个适宜秋收的日子。

③打豆子的父亲坐在一张糙而旧的条凳上,孕育一夏的豆粒,被外力猛烈唤醒后迅速撑破松脆的豆荚,抖动着圆滚滚的身躯,似一群小精灵在擂桶内欢腾跳跃,沙沙作响。父亲总是先敲打十几下,然后找出“顽固”的豆荚,挤出几粒“漏网之鱼”。整个下午,父亲都在重复这些动作。

④我甫一靠近,父亲立马偏转头来:“走开点,邋遢得很!”在我家乡,“邋遢”是脏的意思。我穿着一身体面的衣裳,显然与一切农活格格不入。父亲老树根样的脖颈上,早蒙了厚厚的尘泥。他的头顶上,静卧着两瓣枯黄的豆壳。稀疏的发丛下,重枣色的头皮映照着阳光,亮闪闪的。

⑤正堂边堆着一大垛鲜绿的解放草(野茼蒿),这是母亲从田野里新拔回的猪草。近旁地上,搁着一把柴刀、一个千沟万壑草汁斑斑的树头儿。母亲还没来得及切草。我拉了张小板凳坐下,拿起柴刀在树头儿上咚咚咚地切起来。母亲闻声,立马过来阻拦:“别切别切,你切不来!”母亲急拽我肩膀,试图收走我手中的柴刀。母亲拗不过我,赶忙找来两双麻布手套:“你真要切,把手套戴上,小心点。”另一双手套,母亲让我给对岸的父亲送去:“豆树刺手,你爸不听我的,你拿去让他戴上。”

⑥父亲终究也没听我的:“要戴老早戴了,手套戴着,豆荚不好捏。”为了不漏下豆荚里的每一粒豆子,他宁愿刺手。父亲也让我给母亲传话:猪栏内的猪尿等他去铲,脏。家里养着两头猪,早晚两顿进食前清理猪尿,这是两位老人每天的必修课。

⑦我戴上手套,继续咚咚咚地切猪草。母亲在锅灶头前料理猪食,时不时转过头交代一句:“小心点!”细细碎碎切完一大堆解放草后,腰腿酸麻。抬眼时,却见母亲正提着两桶热气蒸腾的猪食,踩着碎步,颤颤颠颠地走在通往猪栏的墙弄里。两桶猪食随着脚步的一前一后剧烈地晃动着,汤汁溅溢一路。母亲年轻时,两手可凌空各提一桶三四十斤的猪食健步如飞,桶内却波澜不惊。如今,她的臂力大不如前。

⑧猪在栏里咂吧咂吧地大口吞咽着,母亲时不时弯腰往槽里加点糠调味。我静静地伫立一旁,望着她那满头银丝,忍不住劝她:“你和爸以后活都少干点,明年猪别养了,身体要紧。”在城里工作成家后,由于种种羁绊,我每年回家乡的次数越来越少,最让人担心的是两位老人的身体。

⑨“我们都老了,不要紧,不要为我们担心。你还年轻,要注意自己的身体,胃不好酒要少喝点……有什么病痛但愿都给我们老人,只要你们孩子们健健康康,我们就放心了。”母亲淡淡地说。

⑩猪已经吃饱,打着饱嗝走开了。母亲关上猪栏门,提起两个空猪食桶,喊我跟着她一起回家。走在母亲的背后,我仿佛有一种穿越的感觉——我又做回了儿时母亲的“小尾巴”。

?对岸,父亲已经打好了豆,正从擂桶往篾箩里装豆子。那一粒粒金黄而饱满的豆子,你挨我,我挨你,密密匝匝地簇拥着,宁静而祥和。赭红色的夕阳下,割稻的乡亲们也挑着满担沉甸甸的谷子,正走在回家的路上。村庄的上空,已炊烟袅袅……

?望着家乡这一幕普普通通的生活场景,我久久地沉浸在这种美妙的情境里,时光若止。父母在,人生尚有来处;父母去,人生只剩归途。这世界上有一种幸福,就叫“父母在”。(选自《光明日报》)

8.阅读全文,概括文章描述了关于父母的哪些场景。(2分)

母亲烧猪食、提猪食;父亲打豆子、装豆子。

9.品味语言,完成下列问题。(4分)

(1)从修辞的角度,赏析第③段画线的句子。

孕育一夏的豆粒,被外力猛烈唤醒后迅速撑破松脆的豆荚,抖动着圆滚滚的身躯,似一群小精灵在擂桶内欢腾跳跃,沙沙作响。

运用拟人、比喻的修辞手法,赋予豆粒人的情态,将豆粒比作精灵,生动形象地写出了豆粒成熟饱满的样子,表达了父亲收获的喜悦。

(2)从人物描写的角度,赏析第④段画线的句子。

父亲老树根样的脖颈上,早蒙了厚厚的尘泥。他的头顶上,静卧着两瓣枯黄的豆壳。稀疏的发丛下,重枣色的头皮映照着阳光,亮闪闪的。

运用肖像(外貌)描写,准确传神地写出父亲的吃苦耐劳、朴实无华,虽苍老却还算健康。

10.第?段画线句子能否删去?为什么?(3分)

不能删去。景物(环境)描写,写乡亲们挑谷回家,借家乡最普通的生活场景,烘托宁静祥和的美妙情境,表达“父母在”的幸福感受。同时也和前文第②段的内容相照应。

11.综合全文,概括文中父母的性格特征有何异同?(3分)

相同点:勤劳、朴实,关爱子女。不同点:母亲对“我”的关爱显得更为直接、更为细腻;而父亲说话不多,不善表达却更为深沉。

12.文章的标题“父母在”有何含义?(4分)

父母渐渐老去,更要珍惜“父母在”的每一天。父母对子女的无私关爱,“父母在”的宁静祥和、温馨美妙,是这世界上最大的一种幸福。作者以“父母在”为题,表达了对父母的感恩和爱,表达了对父母安在的最美好的祝愿。

(二)谈 孝(14分)

季羡林

①孝,这个概念和行为,在世界上许多国家中都是有的,而在中国尤为突出。中国社会,几千年以来就是一个宗法伦理色彩非常浓的社会,为世界上任何国家所不及。

②中国人民一向视孝为最高美德。嘴里常说的、书上常讲的“三纲五常”,又是什么“三纲六纪”,哪里也不缺少父子这一纲。具体地应该说“父慈子孝”是一个对等的关系。后来不知道是怎么一来,只强调“子孝”,而淡化了“父慈”,甚至变成了“天下无不是的父母”。古书上说:“身体发肤,受之父母。”一个人的身体是父母给的,父母如果愿意收回去,也是可以允许的了。

③历代有不少皇帝昭告人民:“以孝治天下。”自己还装模作样,尽量露出一副孝子的形象。尽管中国历史上也并不缺少为了争夺王位导致儿子杀死父亲的记载,野史中这类记载就更多,但那是天子的事,老百姓则是绝对不能允许的。如果发生儿女杀父母的事,皇帝必赫然震怒,处儿女以极刑中的极刑。在中国流传时间极长而又极广的所谓“教孝”中,就有一些提倡愚孝的故事,比如王祥卧冰、割股疗疾等等都是迷信色彩极浓的故事,产生了不良的影响。

④但是中华民族毕竟是一个极富于理性的民族。就在已经被视为经典的《孝经·谏诤章》中,我们可以读到下列的话:

昔者天子有诤臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有诤臣五人,虽无道,不失其国;大夫有诤臣三人,虽无道,不失其家;士有诤友,则身不离于令名;父有诤子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不诤于父,臣不可以不诤于君;故当不义,则诤之,从父之令,又焉得为孝乎?

⑤这话说得多么好呀,多么合情合理呀!这与“天下无不是的父母”这一句话形成了鲜明的对立。后者只能归入愚孝一类,是不 足取的。

⑥到了今天,我们应该怎样对待孝呢?我们还要不要提倡孝道呢?据我个人的观察,在时代变革的大潮中,孝的概念确实已经淡化了。不赡养老父老母,甚至虐待他们的事情,时有所闻。我认为,这是不应该的,是影响社会安定团结的消极因素。我们当然不能再提倡愚孝。但是,小时候父母抚养子女,没有这种抚养,儿女是活不下来的。父母年老了,子女来赡养,就不说是报恩吧,也是合乎人情的。如果多数子女不这样做,我们的国家和社会能负担起这个任务来吗?这对我们迫切要求的安定团结是极为不利的。这一点简单的道理,希望当今为子女者三思。

(选自《读书与做人》)

13.作者提倡“孝”,认为“孝”的核心内容是: 父慈子孝(或父母与孩子是对等关系) 。(3分)

14.中华民族是一个极富于理性的民族,为什么还流传着一些如“王祥卧冰”这样的愚孝故事?(3分)

皇帝用愚孝治天下,是愚孝的根源。

15.第④段中两个“令”的意思分别是什么?这一段在论证过程中起到了什么作用?(4分)

美好(好);命令。运用对比论证,把合情合理的孝与愚孝进行对比,顺理成章地得出自己反对愚孝的结论。

16.对文章内容理解正确的一项是( D )(4分)

A.孝作为一种行为在中国尤为突出,原因是中国社会几千年以来宗法伦理色彩浓厚。

B.在中国历史上,对于孝的看法有一个变化的过程,从“天下无不是的父母”到“三纲六纪”就是这个过程的体现。

C.孝的概念淡化是时代变革大潮带来的必然结果,而子女赡养父母才是社会安定团结的积极因素。

D.关于行孝,作者的提议既符合客观实际又切实可行,就是赡养;同时作者并不认为所有的人都会是孝的身体力行者。

【解析】A项,根椐第①段中“孝,这个概念和行为……所不及”可以判断A说法有误;B项,先后顺序颠倒,应该是先“三纲六纪”后“天下无不是的父母”;C项,“孝的概念淡化”不是“时代变革大潮带来的必然结果”,而是在时代变革中,我们淡化了“孝的概念”。

(三)好 人(16分)

爱玛胡

①要过春节了,门诊的病人却一点儿不见少。大多是想趁年前看病开点儿药,迷信的说法是过年上医院晦气。

②我屁股不挪窝地一直看到下班时间,眼看门口没有病人了,隔壁诊室传来锁门的声音。我站起身,伸伸腰和脖子,准备洗手下班。

③刚关了电脑,门口一个人影一闪,又晃了回来,是个60多岁的男子,貌不惊人,穿着旧棉服,手里还拎个大行李包,看上去沉甸甸的。

④他拿着挂号单问我:“看病在这里吗?”我说:“下班了,去急诊吧。”看他脸色不好,我想:只当做个好事吧。接过挂号单,我把电脑重新开启,说:“算了,我给你看完病再走吧。”他有点儿局促地跟我道歉:“耽误您时间了。”他坐下,把包放在双腿间夹得紧紧的。

⑤原来,他刚刚在开车时突然感到心慌,心跳得很快,当时人就快要晕过去,眼前一片模糊,出了很多汗。亏他还晓得把车开到路边停下。

⑥他坐着歇了一会儿,感觉好些了,抬头发现正巧在医院旁边,就挂了个号。我一听大概就知道是怎么回事儿,于是检查了血压、心跳,开检查单:“你应该是心律失常了,去查血、做心电图。我估计你要住院。”

⑦他一听就急了,双手直挥:“医生,我不住院,你给我开点儿药吃就行。”

⑧怕住院的病人不止他一个,我说:“不管住不住院,检查你总要做,那样我才知道该开什么药给你呀。”

⑨他觉得有理,接了单子,拎包要走。

⑩我说:“心脏不好还拎着重物满楼跑,出事我可负不起责。包就搁这,没人拿你东西,我帮你看着。”那包四角都磨得起毛了,能装什么好东西?老人就是这样,啥都当宝。

?他犹豫了一下,把包放下,走了。

?我起身把他的包踢到桌子下面,别说,还挺沉。我上了个厕所,刚晃回来,他就进门了,手里拿着报告:果然是心律失常,还好没有缺血。

?我劝他最好留院观察,但他还是坚持只开药不住院,他说他有事,要宽限两天,已经打电话叫人来接他了,路上不会出事。

?强求不得,我开好药方签好字,递给他时问:“什么事比命金贵呢?我搞不懂你。”他说:“医生你不晓得,我带了一二十号人做工程,年底好不容易才结清账,一百多万在包里,我要赶回去给大家发工钱好过年。”

? 一百多万?一百多万什么?我傻了,指指桌下的包,他点点头。我脑海中闪现出各种拖欠工钱、被跳楼索酬的黑心老板的报道新闻,脱口而出:“你真是个好人呀!那你可千万注意,一忙完就要看病,好人要活长一些。”

?这时,接他的人来了,弯腰从桌底把包拽出来。

?我说:“你心也真大,一百多万就交给不认识的人管。”

?他冲我笑道:“我知道你是好人。”

17.说说第⑦段画线句子中加点词语的表达效果。(4分)

他一听就急了,双手直挥:“医生,我不住院,你给我开点儿药吃就行。”

“直挥”这一动作生动传神地写出了病人有急事,不愿住院,着急的心理。

18.文中多次提到“他”的包,请结合语境对第④段的最后一句作具体分析。(4分)

他坐下,把包放在双腿间夹得紧紧的。

写出了病人对这个包的看重,视若珍宝,生怕有个闪失,为下文包里藏有的物品作铺垫,推动了故事情节的发展。

19.“我”在小说中的主要作用是什么?(3分)

“我”充当线索贯穿全文,以“我”的所见所闻结构全文,推动了故事情节向前发展;以第一人称“我”,使小说变得真实可信;同主要人物一起揭示主题“好人”。

20.选文最后“我”和“他”互认为“好人”,为什么?(5分)

“我”已下班,但依然耐着性子为病人看病,虽对病人视若珍宝的包很好奇,但并未私自偷看以及对病人的细心、叮嘱。在病患眼里,“我”是一位医德高尚,值得信赖托付的好人;生病了却坚持不住院,着急赶着去给工人发工资,在“我”眼里,这样的病人是有良心,有责任的好人。(“互认为”需写出双方,言之有理即可)

三、作文(50分)

21.雁过留声,人过留名。王勃一生短暂,留下《滕王阁序》;曹雪芹呕心沥血,留下《红楼梦》……青春年少的你,此时或许行囊满满,踌躇满志,有许多东西留下;或许两手空空,惆怅无限,什么也没有留下。无论怎样,它们一定会引起你深深的思考。

请以“留下”为话题,写一篇不少于600字的文章。

写作提示:①除诗歌外,文体不限;②避开真实的人名、地名、校名;③书写规范,卷面整洁。

(时间:150分钟 满分:120分)

一、积累与运用(24分)

1.下列加点字的注音不正确的一项是( A )(2分)

A.睥睨(nì) 稽首(qǐ) 伫立(chù) 哗众取宠(huá)

B.忌讳(huì) 诡谲(jué) 犀利(xī) 土偶木梗(gěng)

C.国殇(shāng) 污秽(huì) 契合(qì) 雕梁画栋(diāo)

D.旷远(kuàng) 咆哮(xiào) 跺脚(duò) 雷霆万钧(tíng)

【解析】A项,伫立(zhù)。

2.下列词语书写不正确的一项是( B )(2分)

A.骚动 鞠躬 凝视 小题大做

B.瘦削 顶盛 威严 赫赫扬扬

C.景仰 怯懦 喃喃 咬牙跺脚

D.蓦然 拾掇 凄惨 蹑手蹑脚

【解析】B项“顶盛”为“鼎盛”。

3.下列句子中加点的成语运用不正确的一项是( D )(2分)

A.这事我已束手无策,你们另请高明吧!

B.《满秀》大型光影实景演出的新品彰显出了绚丽多姿而又生机勃勃的满族人文之美,也让世界领略到满族服饰之美。

C.班主任讲道:“关于课堂中引入多媒体资源的问题,我先抛砖引玉,谈谈自己的看法。”

D.面对强大的敌人,他镇定自若,面不改色,真是本色当行啊。

【解析】“本色当行”指做本行的事,成绩显著,用在此处犯了望文生义的错误。

4.下列句子中没有语病的一项是( C )(2分)

A.“关爱生命,杜绝校园欺凌”的主题班会,有效地增强了中学生的自我保护。

B.人的一生约有一半左右的时间在思考,但是成功者总在思考有意义的事。

C.我们不仅要在课堂上、在教材中学语文,还要在课堂外、在生活中学语文。

D.昆大高铁开通后,从大理到昆明的时间需要两小时左右,比原来减少了三倍多。

【解析】A.成分残缺,在句子末尾加上“的意识”。B.“约”和“左右”重复,去掉其中一个。D.减少不能用倍数表示。

5.依次填入下面横线处的词语,衔接最恰当的一项是( A )(3分)

公益与每个人________。在互联网时代成长起来的“微公益”,真正实现了公益的平民化、常态化。________你没有亿万身价,没有强大的社会影响力,________不妨碍你从事公益事业。捐赠一本书,提供一份午餐,甚至转发一条朋友圈,爱就在你我之间________。

A.息息相关 即使 也 传递 B.休戚相关 即使 也 传承

C.息息相关 因为 所以 传递 D.休戚相关 因为 所以 传承

【解析】“息息相关”是形容彼此的关系非常密切。“休戚相关”是形容关系密切,利害相关。由此确定第一空应填“息息相关”。“没有亿万身价”是假设,所以应该用关联词“即使……也……”。“传承”意思是更替继承,“传递”意思是使彼此通连;相通。据此判断最后一空填“传递”。

6.下列说法不正确的一项是( C )(3分)

A.戏剧是在舞台上当着观众表演故事情节的一种综合性艺术。

B.戏剧利用文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术因素,共同塑造舞台艺术形象。

C.剧本是戏剧演出的基础,所以,成功的剧本就等于是成功的戏剧。

D.没有戏剧文学创造,舞台上其他的一切艺术创造都将失去依据。

7.综合性学习。(10分)

你校戏剧社将和来访的英国学生开展戏剧交流活动,你作为戏剧社的一名成员,请完成下列任务。

(1)学校决定派你向英国学生介绍我国的国粹——京剧,请你参考下面资料写一段80字以内的介绍文字。(6分)

参考资料:①京剧旦角流派有梅派、程派、荀派、尚派等。②京剧是流传全国、影响最大的剧种,被人称为“东方歌剧”。③京剧脸谱是京剧的一大特点,主要有红脸、黑脸、蓝脸、绿脸、黄脸和白脸等。④京剧的角色,根据男女老少、俊丑正邪,分为生、旦、净、丑四大行当,又各与各细密分工。⑤京剧演出讲究“唱念做打”等程式动作。

示例:我国的京剧被称为“东方歌剧”,角色分为生、旦、净、丑,演出时要画上红、黑、蓝、绿、黄、白等脸谱,讲究唱念做打,著名流派有梅派、程派、荀派、尚派。

(2)校团委组织了“戏曲电影展映”活动,并在学生中进行了两次问卷调查。结果如下:

戏曲电影展映前后“喜爱与支持度”调查情况统计图

仔细阅读上图,请用简洁的语言作答。(每空限10字以内,不得出现数字)(4分)

①展映后,学生对戏曲电影的喜爱与支持率均 明显提高 。

②四部电影中,黄梅戏《天仙配》在展映前后 均最受学生喜爱 。

二、阅读理解(46分)

(一)父母在(16分)

金小林

①母亲绑着一片湛青色过膝拦腰布,在老屋的锅灶头前烧猪食。隔溪对岸,父亲在路边的水泥空地上打豆子。窄窄的河床下,溪水如练,淙淙有声。一只肚白背灰的鹅,正高高举着脖子,探头探脑地率领几只鸭在浅滩上摇臀摆尾。

②仲秋的午后,散落村庄周沿的梯田一片灿黄,微风拂面而过,裏挟着阵阵稻香。阳光正好,是个适宜秋收的日子。

③打豆子的父亲坐在一张糙而旧的条凳上,孕育一夏的豆粒,被外力猛烈唤醒后迅速撑破松脆的豆荚,抖动着圆滚滚的身躯,似一群小精灵在擂桶内欢腾跳跃,沙沙作响。父亲总是先敲打十几下,然后找出“顽固”的豆荚,挤出几粒“漏网之鱼”。整个下午,父亲都在重复这些动作。

④我甫一靠近,父亲立马偏转头来:“走开点,邋遢得很!”在我家乡,“邋遢”是脏的意思。我穿着一身体面的衣裳,显然与一切农活格格不入。父亲老树根样的脖颈上,早蒙了厚厚的尘泥。他的头顶上,静卧着两瓣枯黄的豆壳。稀疏的发丛下,重枣色的头皮映照着阳光,亮闪闪的。

⑤正堂边堆着一大垛鲜绿的解放草(野茼蒿),这是母亲从田野里新拔回的猪草。近旁地上,搁着一把柴刀、一个千沟万壑草汁斑斑的树头儿。母亲还没来得及切草。我拉了张小板凳坐下,拿起柴刀在树头儿上咚咚咚地切起来。母亲闻声,立马过来阻拦:“别切别切,你切不来!”母亲急拽我肩膀,试图收走我手中的柴刀。母亲拗不过我,赶忙找来两双麻布手套:“你真要切,把手套戴上,小心点。”另一双手套,母亲让我给对岸的父亲送去:“豆树刺手,你爸不听我的,你拿去让他戴上。”

⑥父亲终究也没听我的:“要戴老早戴了,手套戴着,豆荚不好捏。”为了不漏下豆荚里的每一粒豆子,他宁愿刺手。父亲也让我给母亲传话:猪栏内的猪尿等他去铲,脏。家里养着两头猪,早晚两顿进食前清理猪尿,这是两位老人每天的必修课。

⑦我戴上手套,继续咚咚咚地切猪草。母亲在锅灶头前料理猪食,时不时转过头交代一句:“小心点!”细细碎碎切完一大堆解放草后,腰腿酸麻。抬眼时,却见母亲正提着两桶热气蒸腾的猪食,踩着碎步,颤颤颠颠地走在通往猪栏的墙弄里。两桶猪食随着脚步的一前一后剧烈地晃动着,汤汁溅溢一路。母亲年轻时,两手可凌空各提一桶三四十斤的猪食健步如飞,桶内却波澜不惊。如今,她的臂力大不如前。

⑧猪在栏里咂吧咂吧地大口吞咽着,母亲时不时弯腰往槽里加点糠调味。我静静地伫立一旁,望着她那满头银丝,忍不住劝她:“你和爸以后活都少干点,明年猪别养了,身体要紧。”在城里工作成家后,由于种种羁绊,我每年回家乡的次数越来越少,最让人担心的是两位老人的身体。

⑨“我们都老了,不要紧,不要为我们担心。你还年轻,要注意自己的身体,胃不好酒要少喝点……有什么病痛但愿都给我们老人,只要你们孩子们健健康康,我们就放心了。”母亲淡淡地说。

⑩猪已经吃饱,打着饱嗝走开了。母亲关上猪栏门,提起两个空猪食桶,喊我跟着她一起回家。走在母亲的背后,我仿佛有一种穿越的感觉——我又做回了儿时母亲的“小尾巴”。

?对岸,父亲已经打好了豆,正从擂桶往篾箩里装豆子。那一粒粒金黄而饱满的豆子,你挨我,我挨你,密密匝匝地簇拥着,宁静而祥和。赭红色的夕阳下,割稻的乡亲们也挑着满担沉甸甸的谷子,正走在回家的路上。村庄的上空,已炊烟袅袅……

?望着家乡这一幕普普通通的生活场景,我久久地沉浸在这种美妙的情境里,时光若止。父母在,人生尚有来处;父母去,人生只剩归途。这世界上有一种幸福,就叫“父母在”。(选自《光明日报》)

8.阅读全文,概括文章描述了关于父母的哪些场景。(2分)

母亲烧猪食、提猪食;父亲打豆子、装豆子。

9.品味语言,完成下列问题。(4分)

(1)从修辞的角度,赏析第③段画线的句子。

孕育一夏的豆粒,被外力猛烈唤醒后迅速撑破松脆的豆荚,抖动着圆滚滚的身躯,似一群小精灵在擂桶内欢腾跳跃,沙沙作响。

运用拟人、比喻的修辞手法,赋予豆粒人的情态,将豆粒比作精灵,生动形象地写出了豆粒成熟饱满的样子,表达了父亲收获的喜悦。

(2)从人物描写的角度,赏析第④段画线的句子。

父亲老树根样的脖颈上,早蒙了厚厚的尘泥。他的头顶上,静卧着两瓣枯黄的豆壳。稀疏的发丛下,重枣色的头皮映照着阳光,亮闪闪的。

运用肖像(外貌)描写,准确传神地写出父亲的吃苦耐劳、朴实无华,虽苍老却还算健康。

10.第?段画线句子能否删去?为什么?(3分)

不能删去。景物(环境)描写,写乡亲们挑谷回家,借家乡最普通的生活场景,烘托宁静祥和的美妙情境,表达“父母在”的幸福感受。同时也和前文第②段的内容相照应。

11.综合全文,概括文中父母的性格特征有何异同?(3分)

相同点:勤劳、朴实,关爱子女。不同点:母亲对“我”的关爱显得更为直接、更为细腻;而父亲说话不多,不善表达却更为深沉。

12.文章的标题“父母在”有何含义?(4分)

父母渐渐老去,更要珍惜“父母在”的每一天。父母对子女的无私关爱,“父母在”的宁静祥和、温馨美妙,是这世界上最大的一种幸福。作者以“父母在”为题,表达了对父母的感恩和爱,表达了对父母安在的最美好的祝愿。

(二)谈 孝(14分)

季羡林

①孝,这个概念和行为,在世界上许多国家中都是有的,而在中国尤为突出。中国社会,几千年以来就是一个宗法伦理色彩非常浓的社会,为世界上任何国家所不及。

②中国人民一向视孝为最高美德。嘴里常说的、书上常讲的“三纲五常”,又是什么“三纲六纪”,哪里也不缺少父子这一纲。具体地应该说“父慈子孝”是一个对等的关系。后来不知道是怎么一来,只强调“子孝”,而淡化了“父慈”,甚至变成了“天下无不是的父母”。古书上说:“身体发肤,受之父母。”一个人的身体是父母给的,父母如果愿意收回去,也是可以允许的了。

③历代有不少皇帝昭告人民:“以孝治天下。”自己还装模作样,尽量露出一副孝子的形象。尽管中国历史上也并不缺少为了争夺王位导致儿子杀死父亲的记载,野史中这类记载就更多,但那是天子的事,老百姓则是绝对不能允许的。如果发生儿女杀父母的事,皇帝必赫然震怒,处儿女以极刑中的极刑。在中国流传时间极长而又极广的所谓“教孝”中,就有一些提倡愚孝的故事,比如王祥卧冰、割股疗疾等等都是迷信色彩极浓的故事,产生了不良的影响。

④但是中华民族毕竟是一个极富于理性的民族。就在已经被视为经典的《孝经·谏诤章》中,我们可以读到下列的话:

昔者天子有诤臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有诤臣五人,虽无道,不失其国;大夫有诤臣三人,虽无道,不失其家;士有诤友,则身不离于令名;父有诤子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不诤于父,臣不可以不诤于君;故当不义,则诤之,从父之令,又焉得为孝乎?

⑤这话说得多么好呀,多么合情合理呀!这与“天下无不是的父母”这一句话形成了鲜明的对立。后者只能归入愚孝一类,是不 足取的。

⑥到了今天,我们应该怎样对待孝呢?我们还要不要提倡孝道呢?据我个人的观察,在时代变革的大潮中,孝的概念确实已经淡化了。不赡养老父老母,甚至虐待他们的事情,时有所闻。我认为,这是不应该的,是影响社会安定团结的消极因素。我们当然不能再提倡愚孝。但是,小时候父母抚养子女,没有这种抚养,儿女是活不下来的。父母年老了,子女来赡养,就不说是报恩吧,也是合乎人情的。如果多数子女不这样做,我们的国家和社会能负担起这个任务来吗?这对我们迫切要求的安定团结是极为不利的。这一点简单的道理,希望当今为子女者三思。

(选自《读书与做人》)

13.作者提倡“孝”,认为“孝”的核心内容是: 父慈子孝(或父母与孩子是对等关系) 。(3分)

14.中华民族是一个极富于理性的民族,为什么还流传着一些如“王祥卧冰”这样的愚孝故事?(3分)

皇帝用愚孝治天下,是愚孝的根源。

15.第④段中两个“令”的意思分别是什么?这一段在论证过程中起到了什么作用?(4分)

美好(好);命令。运用对比论证,把合情合理的孝与愚孝进行对比,顺理成章地得出自己反对愚孝的结论。

16.对文章内容理解正确的一项是( D )(4分)

A.孝作为一种行为在中国尤为突出,原因是中国社会几千年以来宗法伦理色彩浓厚。

B.在中国历史上,对于孝的看法有一个变化的过程,从“天下无不是的父母”到“三纲六纪”就是这个过程的体现。

C.孝的概念淡化是时代变革大潮带来的必然结果,而子女赡养父母才是社会安定团结的积极因素。

D.关于行孝,作者的提议既符合客观实际又切实可行,就是赡养;同时作者并不认为所有的人都会是孝的身体力行者。

【解析】A项,根椐第①段中“孝,这个概念和行为……所不及”可以判断A说法有误;B项,先后顺序颠倒,应该是先“三纲六纪”后“天下无不是的父母”;C项,“孝的概念淡化”不是“时代变革大潮带来的必然结果”,而是在时代变革中,我们淡化了“孝的概念”。

(三)好 人(16分)

爱玛胡

①要过春节了,门诊的病人却一点儿不见少。大多是想趁年前看病开点儿药,迷信的说法是过年上医院晦气。

②我屁股不挪窝地一直看到下班时间,眼看门口没有病人了,隔壁诊室传来锁门的声音。我站起身,伸伸腰和脖子,准备洗手下班。

③刚关了电脑,门口一个人影一闪,又晃了回来,是个60多岁的男子,貌不惊人,穿着旧棉服,手里还拎个大行李包,看上去沉甸甸的。

④他拿着挂号单问我:“看病在这里吗?”我说:“下班了,去急诊吧。”看他脸色不好,我想:只当做个好事吧。接过挂号单,我把电脑重新开启,说:“算了,我给你看完病再走吧。”他有点儿局促地跟我道歉:“耽误您时间了。”他坐下,把包放在双腿间夹得紧紧的。

⑤原来,他刚刚在开车时突然感到心慌,心跳得很快,当时人就快要晕过去,眼前一片模糊,出了很多汗。亏他还晓得把车开到路边停下。

⑥他坐着歇了一会儿,感觉好些了,抬头发现正巧在医院旁边,就挂了个号。我一听大概就知道是怎么回事儿,于是检查了血压、心跳,开检查单:“你应该是心律失常了,去查血、做心电图。我估计你要住院。”

⑦他一听就急了,双手直挥:“医生,我不住院,你给我开点儿药吃就行。”

⑧怕住院的病人不止他一个,我说:“不管住不住院,检查你总要做,那样我才知道该开什么药给你呀。”

⑨他觉得有理,接了单子,拎包要走。

⑩我说:“心脏不好还拎着重物满楼跑,出事我可负不起责。包就搁这,没人拿你东西,我帮你看着。”那包四角都磨得起毛了,能装什么好东西?老人就是这样,啥都当宝。

?他犹豫了一下,把包放下,走了。

?我起身把他的包踢到桌子下面,别说,还挺沉。我上了个厕所,刚晃回来,他就进门了,手里拿着报告:果然是心律失常,还好没有缺血。

?我劝他最好留院观察,但他还是坚持只开药不住院,他说他有事,要宽限两天,已经打电话叫人来接他了,路上不会出事。

?强求不得,我开好药方签好字,递给他时问:“什么事比命金贵呢?我搞不懂你。”他说:“医生你不晓得,我带了一二十号人做工程,年底好不容易才结清账,一百多万在包里,我要赶回去给大家发工钱好过年。”

? 一百多万?一百多万什么?我傻了,指指桌下的包,他点点头。我脑海中闪现出各种拖欠工钱、被跳楼索酬的黑心老板的报道新闻,脱口而出:“你真是个好人呀!那你可千万注意,一忙完就要看病,好人要活长一些。”

?这时,接他的人来了,弯腰从桌底把包拽出来。

?我说:“你心也真大,一百多万就交给不认识的人管。”

?他冲我笑道:“我知道你是好人。”

17.说说第⑦段画线句子中加点词语的表达效果。(4分)

他一听就急了,双手直挥:“医生,我不住院,你给我开点儿药吃就行。”

“直挥”这一动作生动传神地写出了病人有急事,不愿住院,着急的心理。

18.文中多次提到“他”的包,请结合语境对第④段的最后一句作具体分析。(4分)

他坐下,把包放在双腿间夹得紧紧的。

写出了病人对这个包的看重,视若珍宝,生怕有个闪失,为下文包里藏有的物品作铺垫,推动了故事情节的发展。

19.“我”在小说中的主要作用是什么?(3分)

“我”充当线索贯穿全文,以“我”的所见所闻结构全文,推动了故事情节向前发展;以第一人称“我”,使小说变得真实可信;同主要人物一起揭示主题“好人”。

20.选文最后“我”和“他”互认为“好人”,为什么?(5分)

“我”已下班,但依然耐着性子为病人看病,虽对病人视若珍宝的包很好奇,但并未私自偷看以及对病人的细心、叮嘱。在病患眼里,“我”是一位医德高尚,值得信赖托付的好人;生病了却坚持不住院,着急赶着去给工人发工资,在“我”眼里,这样的病人是有良心,有责任的好人。(“互认为”需写出双方,言之有理即可)

三、作文(50分)

21.雁过留声,人过留名。王勃一生短暂,留下《滕王阁序》;曹雪芹呕心沥血,留下《红楼梦》……青春年少的你,此时或许行囊满满,踌躇满志,有许多东西留下;或许两手空空,惆怅无限,什么也没有留下。无论怎样,它们一定会引起你深深的思考。

请以“留下”为话题,写一篇不少于600字的文章。

写作提示:①除诗歌外,文体不限;②避开真实的人名、地名、校名;③书写规范,卷面整洁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读