高中人教版本历史必修2第五单元《 中国近现代社会生活的变迁》测试卷

文档属性

| 名称 | 高中人教版本历史必修2第五单元《 中国近现代社会生活的变迁》测试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 243.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五单元《 中国近现代社会生活的变迁》测试卷

一、选择题(共20小题)

1.有诗云:“从此千里争片刻,无须尺幅费笔砚。雁帛鱼书应共妒,声气相通快胜箭。枝枝节节环四海,地角天涯连一线。”该诗赞颂的文明成果是( )

A. 电报

B. 火车

C. 电影

D. 电灯

2.《剑桥中华人民共和国史》记载:1950年以后,全国掀起削减西方人特别是美国人影响的运动。……各种各样的制服大行其道,其中最有名的有中山服、解放服或列宁装,以后又流行所谓的毛式短上衣。出现上述现象的主要原因是( )

A. 建国初期社会物资比较匮乏

B. 受单一的计划经济体制的影响

C. 冷战与国内政治环境的影响

D. 受苏联社会主义思潮的影响

3.1909年,《京华百二竹枝词》曰:“报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报

馆如林立,不见‘中央’有‘大同’(‘中央’、‘大同’均为当时报纸名称)。”这一描述表明( )

A. 报纸宣传成为变革根本动力

B. 描述者倡导报纸产业多元化

C. 描述者肯定报纸的教化功能

D. 报纸舆论受到专制政府控制

4.2008年底,由国内15家主流媒体共同发起了改革开放流行语征集活动,最终选出全国十大流行语:下海、下岗再就业、农民工、黑猫白猫、上网、改革开放、北京奥运、炒股、中国特色、雄起。这些流行语( )

A. 反映了部分公务员思想观念转变

B. 反映了经济体制改革的顺利发展

C. 反映了改革开放以来中国的巨变

D. 表明中国互联网普及率高

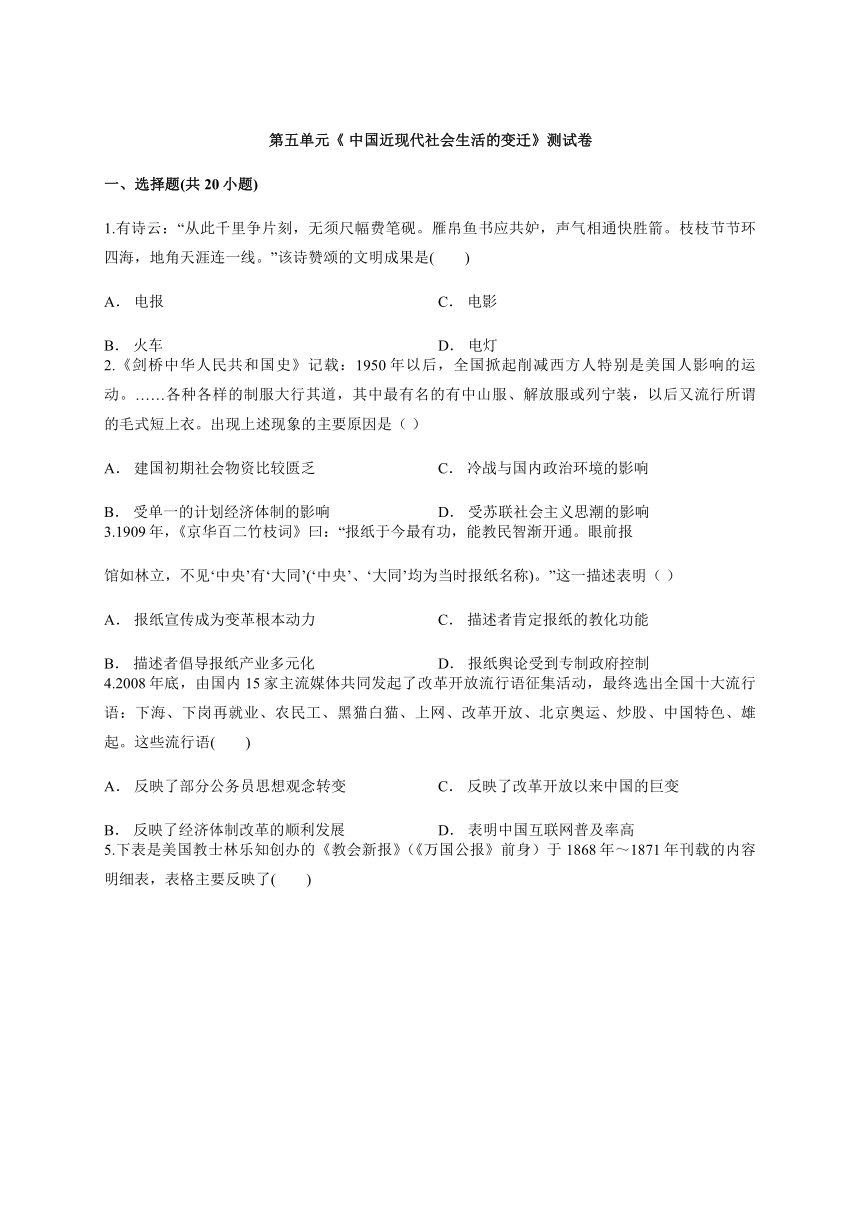

5.下表是美国教士林乐知创办的《教会新报》(《万国公报》前身)于1868年~1871年刊载的内容明细表,表格主要反映了( )

A. 传教士传教热情逐渐减退

B. 传教士日益重视传播世俗信息

C. 国民的科技意识淡薄

D. 国民对西方社会了解需求增多

6.李鸿章曾赞叹一种西方发明:“无智愚长幼之别,无学习译录之难,人手而能用,

着而能得声。坐一室可对百朋,隔颜色而可亲声咳。此亘古未有之便宜,故创行未三十年,

遍于各国。其始之达数十里,现已可通数千里。”结合所学判断此项发明应为( )

A. 火车

B. 电话

C. 轮船

D. 电报

7.“本月十四日(指1907年1月27日)下午5时,有陆军部某大臣自天津乘火车晋京,在东站下车后,有铁路巡警某,见该大臣莅止,而一种媚气自生,身不觉其俯,腿不觉其弯,乃上前一步曰:‘请大人安。’某大臣以其为巡警兵也,似不甚介意,但颔之而已。旁观者无不窃笑该巡警之旧习难改。”摘自《大公报》1907年2月3日。此段材料描述的历史现象最能说明( )

A. 新政在礼仪方面的某些变革有效改变了社会风气

B. 封建官员提倡新政只是做样子,内心无意推行

C. 巡警为公职人员,仍需务必遵守公务礼仪规范要求

D. 新政虽促进社会革新,但观念的变革是渐进的

8.下列有关近代中国交通的现象,体现出社会进步的是 ( )

A. “华人之坐马车,大率无事之人居多,故马车专为游观而发”

B. “如果华人马车从后面赶超洋人马车,即以违章处理”

C. “拉人力车的讨厌马车、汽车、赶马车的又讨厌汽车”

D. “男女杂坐,不以为嫌”

9.据1940年统计,中国平均每74平方千米才有1千米公路;同是国土辽阔的苏联,同年每7.8平方公里即有1千米公路。出现中国这种现象的主要原因是( )

A. 抗日战争的破坏

B. 近代中国民生凋敝

C. 苏联重视公路建设

D. 近代中国社会性质的制约

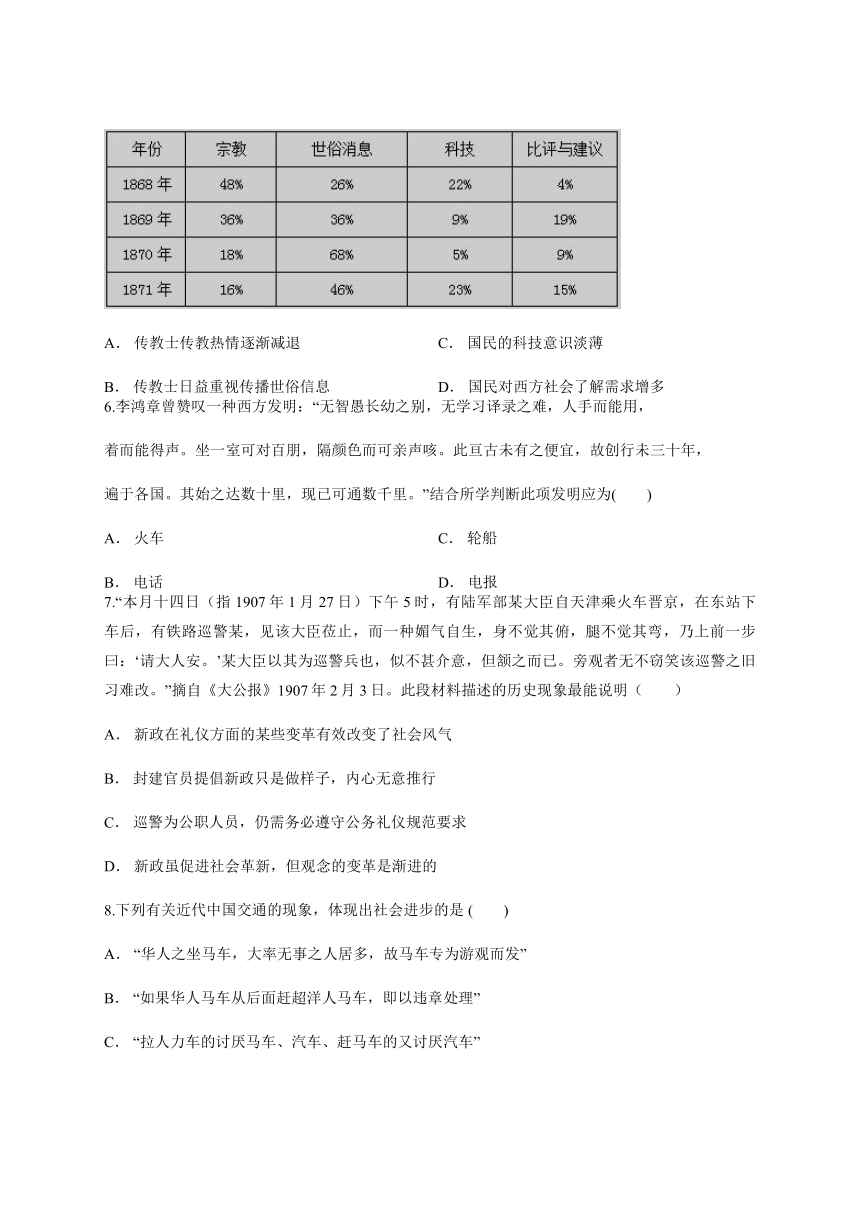

10.下图为民国时期的一幅广告,从中可以看出( )

A. 中国积极参与第三次科技革命

B. 民族工业的春天已经到来

C. 中国的无线电技术世界领先

D. 近代中国广播事业的发展

11.民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼。称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质上体现了( )

A. 近代化的历史趋势

B. 民主共和的平等精神

C. 西学在中国的发展

D. 中国日益与与世界潮流接轨

12.新华网太原2008年10月31日电,晋北妇女的婚姻在这30年中经历了从父母之命、媒妁之言到完全自由恋爱,从“相亲不出50里”到“互联网上找知音”,择偶标准也从选择“嫁汉吃饭”到寻找“知心爱人”。出现这种变化的主要原因是( )

A. 人口流动频繁,知识视野扩大

B. 择偶观念开放自由、个性化

C. 互联网发达,有利于思想交流

D. 改革开放推动经济社会进步

13.下图是1907年1月14日革命党人“鉴湖女侠”秋瑾创办的《中国女报》,由此反映出( )

A. 辛亥革命推动了中国妇女的解放

B. 新文化运动鼓吹妇女走向社会

C. 报刊宣传有助于妇女地位的提高

D. 秋瑾是宣扬男女平权的第一人

14.1872年,有人作诗云:“见闻历历备于此,读之可惊复可喜。费去十文买一纸,博古通今从此始。”诗中所提的 “纸”是( )

A. 传单

B. 信件

C. 报纸

D. 书籍

15.现在有网友认为,“你的粉丝超过了100,你就是一本内刊;超过1 000,你就是个布告栏;超过1万,你就是一本杂志;超过10万,你就是一份都市报;超过100万,你就是一份全国性报纸;超过1 000万,你就是电视台。”这从侧面反映了互联网( )

A. 促进了信息传播的平等性

B. 将取代传统的传播媒体

C. 成为思想解放的主要手段

D. 激发了信息技术的革新

16.顺治元年(1644)五月初三日,颁布《剃发令》,许多汉人誓死不从;1912年3月5日,孙中山颁布《命内务部晓示人民一律剪辫令》,却有很多汉人拒绝剪辫。这表明( )

A. 剃发与剪辫是个人自由

B. 社会习俗具有稳定性凝固性

C. 国人反对排斥辛亥革命

D. 二者都属于革除陋习的政策

17.有人将辛亥革命后中国的某些变化戏称为“头上和脚上的变化”,从社会习俗变迁的角度来看,主要反映的是( )

A. 民族独立和民主政治

B. 旗袍和中山装的兴起

C. 剪辫运动和废止缠足

D. 民主共和观念的深入

18.民国初年《申报》有一首打油诗称:“无媒婚嫁始文明,奠雁牵羊礼早更。最爱万人齐着眼,看侬亲手挽郎行。”以下对材料的解读,不正确的是( )

A. 民国初年自由婚姻有一定的发展

B. 当时婚姻自由已经很普遍了

C. 新式的婚姻不像旧式的繁琐

D. 大胆追求婚姻自由得到了新闻传媒歌颂

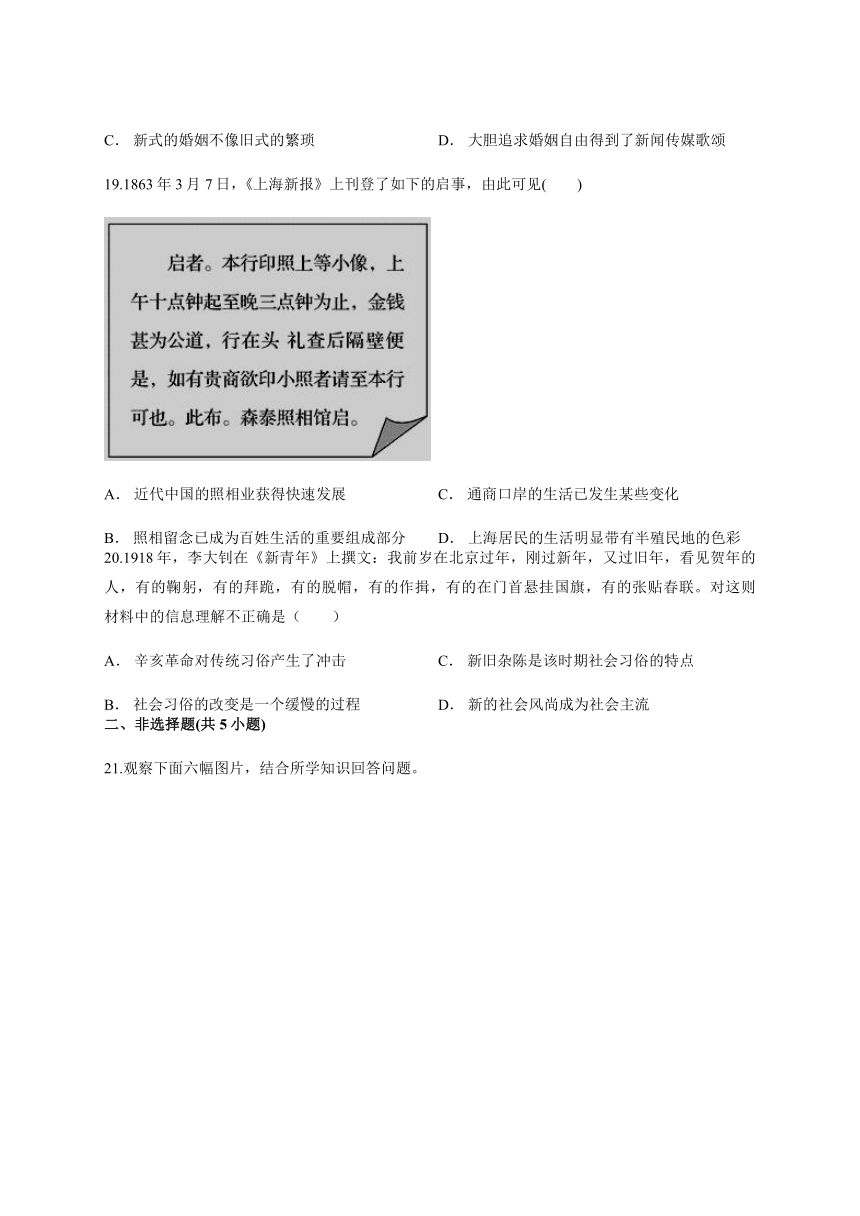

19.1863年3月7日,《上海新报》上刊登了如下的启事,由此可见( )

A. 近代中国的照相业获得快速发展

B. 照相留念已成为百姓生活的重要组成部分

C. 通商口岸的生活已发生某些变化

D. 上海居民的生活明显带有半殖民地的色彩

20.1918年,李大钊在《新青年》上撰文:我前岁在北京过年,刚过新年,又过旧年,看见贺年的人,有的鞠躬,有的拜跪,有的脱帽,有的作揖,有的在门首悬挂国旗,有的张贴春联。对这则材料中的信息理解不正确是( )

A. 辛亥革命对传统习俗产生了冲击

B. 社会习俗的改变是一个缓慢的过程

C. 新旧杂陈是该时期社会习俗的特点

D. 新的社会风尚成为社会主流

二、非选择题(共5小题)

21.观察下面六幅图片,结合所学知识回答问题。

(1)图片反映了我国交通运输业的发展演变情况。图片涉及了哪几种交通工具的发展?其现状分别如何?

(2)结合图片和所学的知识,分析交通工具的变迁对人们的生活产生了什么影响?

22.阅读下列材料:

材料 在中国传统社会中,崇尚节俭和力戒奢侈是一以贯之的信条,也是社会各阶层共同推崇的道德风尚和消费观念。但明清时期,以徽商为代表的商人在消费方面却放弃节俭而趋于奢侈化。追求奢华的物质享受,同时还耗费巨资结纳官府。到近代,开始有社会舆论公开反对一味提倡节俭,并且主张鼓励消费,这较诸过去无疑是一种重要的变化。此时的社会舆论已开始从富民与富国的高度,对奢侈消费的作用与影响给予了与以往完全不同的新评价,在一定程度上反映了人们消费观念的改变。

——朱英《中国近代史十五讲》

请回答:据材料概括中国社会的消费观念的变化,并结合所学知识分析其原因。

23.观察下列图片:

请回答:

(1)图一反映的现象是在怎样的背景下产生的?这种现象反映了怎样的生活状况?

(2)图二反映了什么现象?原因如何?

(3)两幅图片说明了什么问题?

24.通电就是面向广大范围公开拍发的电报。阅读下列材料,回答问题。

中国近代通电发展大事年表

——摘编自夏维奇《“政治之利器:通电与近代中国政治生态的变迁”》

(1)根据材料并结合所学知识,分析通电产生发展的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出通电发展的方向。

(3)根据材料并结合所学知识,概括通电在中国近代化进程中的作用。

25.阅读下列材料:

材料一 电灯、自来水初出现时,上海市民曾十分恐惧,担心用电会“遭雷殛”。……后来

则非常欢迎电灯,称其“赛月亮”“颇便行人”;开始,市民“谓(自来)水有毒质,饮之有

毒,相戒不用”,后来则“通装水管,饮濯称便”。——冯天瑜《中华文化史》

材料二 20世纪初,对于清朝统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”“也不算时髦”。在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋自由平等的理性原则建立起来的一种完美时髦”。当时一般人认为,西方的社会生活是依据天赋人权等理性原则建立起来的理想社会模式,代表着社会进步的方向。相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。以致在民国初形成了这样一种社会心理:认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,属于新派人物。——王文泉主编《中国近代史》

请回答:

(1)根据两则材料,概括清末民初时社会观念的变化。

(2)两则材料都反映了当时社会生活习俗的新气象,比较其形成的不同原因。

答案解析

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】D

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】D

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】C

18.【答案】B

19.【答案】C

20.【答案】D

21.【答案】 (1)轮船、汽车、火车、飞机。现状:轮船运输方面:20世纪90年代以来,由于铁路、公路、民航事业的快速发展,轮船运输业在交通中的比重逐渐下降,呈现萎缩状态。铁路建设方面:机车制造屡有重大突破,在改进机车和对铁路进行技术改造的基础上,从1997年开始进行了几次大提速,客运量很大。公路建设方面:在全国范围内建立了比较密集的公路网,包括青藏高原在内的许多偏僻的山区也通上了汽车,黄河、长江等大河上架起了一道道大桥。民航方面:现在全国大城市和一些中等城市、旅游胜地都有航线,并和许多国家的大城市有直通航线,中国已成为世界民航大国。

(2)影响:交通工具的变化和交通运输业的发展,不仅推动各地的经济文化交流和发展,而且也促进了信息的传播,开阔了人们的视野,加快了生活的节奏,对人们的社会生活产生了深刻的影响。

【解析】本题主要通过图片资料考查我国近代以来交通运输工具的变迁,并分析其原因和影响。

22.【答案】变化:由崇尚节俭到追求奢侈,鼓励消费。

原因:商品经济的发展,自然经济的解体;近代西方消费观念的影响;近代中国工业化的发展;城市化进程加快,市民阶层壮大。

【解析】材料中关键信息:“在中国传统社会中,崇尚节俭和力戒奢侈是一以贯之的信条”“明清时期,以徽商为代表的商人在消费方面却放弃节俭而趋于奢侈化”“到近代,开始有社会舆论公开反对一味提倡节俭,并且主张鼓励消费”,概括即得中国社会的消费观念的变化。从内因看,消费观念的变化与商品经济的发展,工业化与城市化的进程密切相关;从外因来看,受西方消费观念的影响。

23.【答案】 (1)背景:20世纪50~70年代,由于粮食和日用品的产量有限,我国对粮食、食用油、布料等生活必需品实行凭票证计划供应。

生活状况:反映了中国人的生活水平差距不大,但总体水平比较低。

(2)现象:随着现代化建设的蓬勃发展,人们的着装发生了翻天覆地的变化,服装颜色变为五彩缤纷,款式呈现多样化,看时装表演,买时尚服装,已成为一种休闲方式。

原因:改革开放以后,党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标,人们的思想得到解放,生活水平逐步提高。

(3)说明:人们的物质生活发生了巨大变迁;政府注重人们的日常生活。

【解析】第(1)问,结合图片,是粮票,说明是建国初期实行计划经济。第(2)问,结合图片,联系时代背景分析影响;第(3)问,结合中国社会的政治、经济背景去说明问题。

24.【答案】(1)原因:第二次工业革命的影响;西学东渐;民族工业的发展;民族危机加深;有识之士的倡导;重大事件的推动。

(2)方向:从过程看,由民间开始到政府推广;从地域看,由中东部向西部地区发展;从内容看,由经济领域向政治、文化领域延伸。

(3)作用:挽救民族危机(救亡图存);拓展国人参政议政的机会;布告决策,传播政见;促进经济与体育文化发展;推动民主观念的勃兴和社会群体意识的形成。

【解析】(1)根据所学知识,结合近代通电产生的时代背景来分析,政治上,民族危机加深,有识之士的推动;经济上,民族工业的发展;思想上,西学东渐;科技上,第二次工业革命的影响;加之以重大事件的推动,如材料里面提到的武昌起义、西安事变。

(2)主要根据材料回答,仔细读每个大事件可以看出每条里面都提到了地点、内容等信息,就可以提取每条事件里面的类似信息,然后归纳总结。

(3)此问主要根据所学知识,时代背景、报刊业的作用和材料里面在重大的历史事件中的影响来回答。

25.【答案】(1)从维持中国旧俗、恐惧排斥新事物,到认同西方先进文明、接受追求新潮。

(2)材料一:对待西方物质文明,通过实践体会其优越性,从而逐步认识接受。材料二:对清朝及传统旧俗的不满;在辛亥革命推动下民主共和、平等自由观念逐渐深入人心;进步人士的提倡,社会心理的认同等。

【解析】本题考查近代社会生活的变迁,要注意结合时代背景和材料内容进行分析。第(1)

问,是关键,要从材料中提取有效信息进行归纳概括,第(2)问,建立在前一问的基础之上,

分析原因要从政治、经济和思想方面的变化来分析。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势