人教部编版八年级下册语文课件:8 时间的脚印(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册语文课件:8 时间的脚印(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-05 21:31:03 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。课前提问时间的脚印——陶世龙八年级语文备课组

主 备 人:凌云

议课时间:第三周

上课时间:第五周Page ? 3古往今来人们对时间感受的名言:少壮不努力,老大徒伤悲。

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

放弃时间的人,时间也放弃他。——莎士比亚

时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。——鲁迅

莫等闲,白了少年头,空悲切!——岳飞

逝者如斯夫,不舍昼夜。——孔子

本文是一篇事理说明文,是一篇科普文章。主要讲了岩石的形成过程,通过岩石我们可以更深入的了解地球。更好得为人类服务。

?

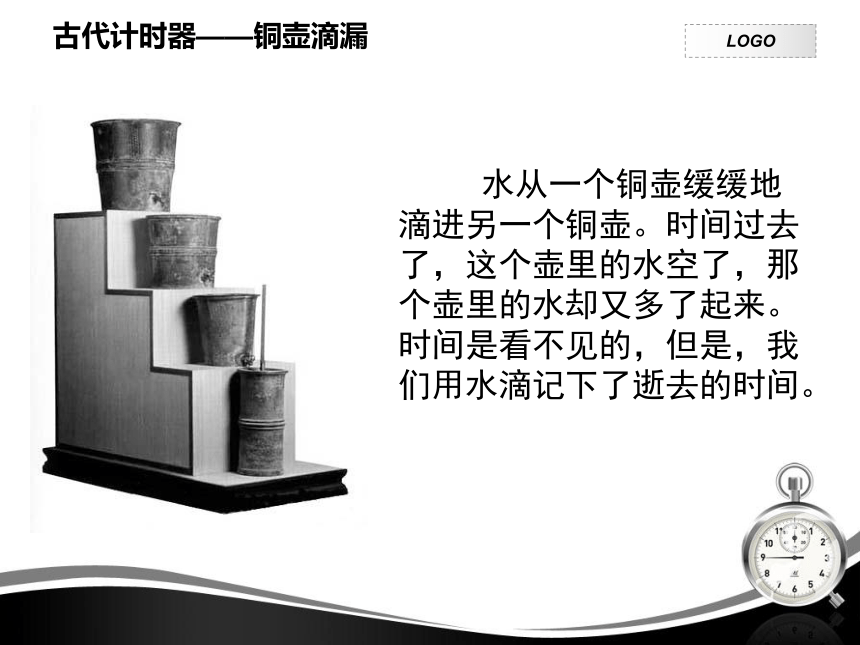

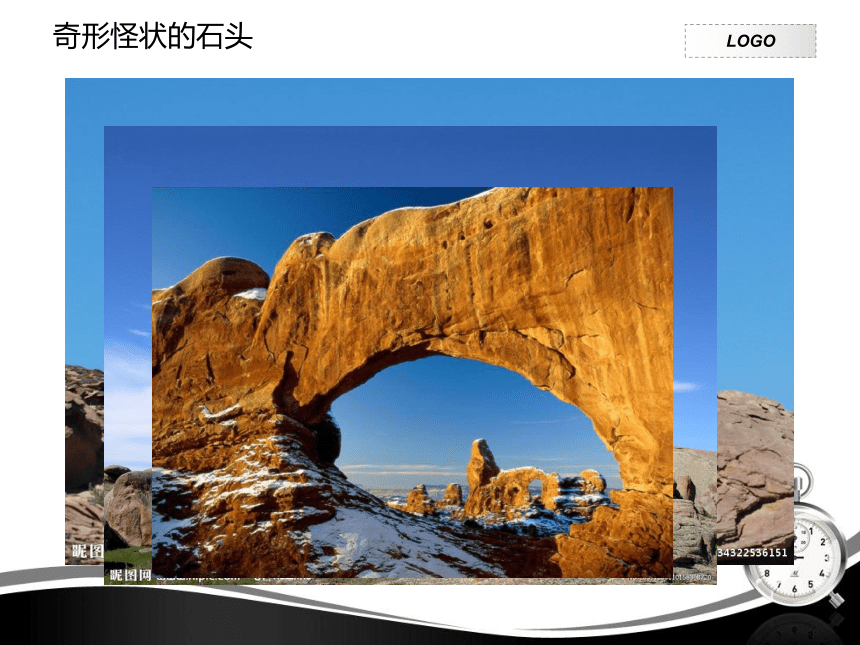

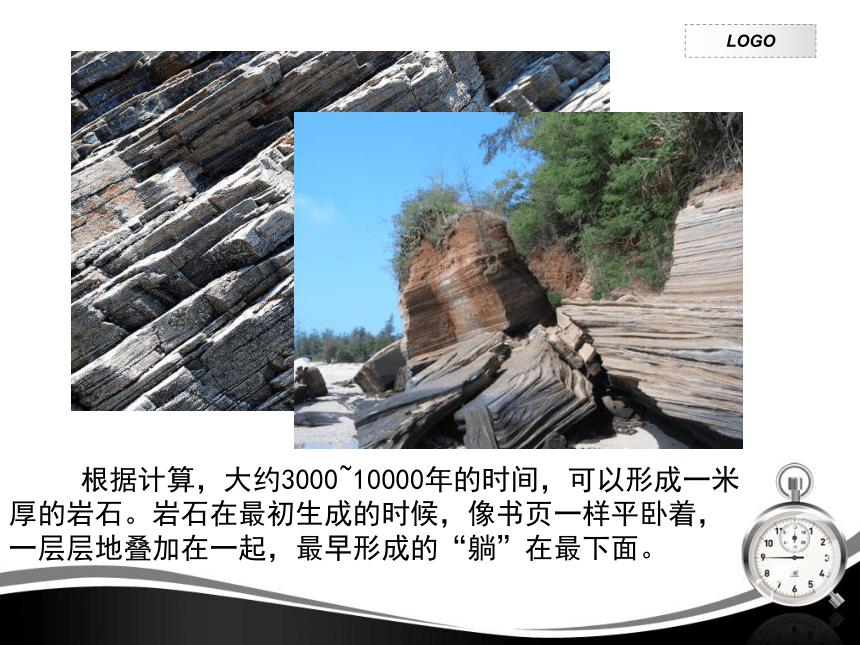

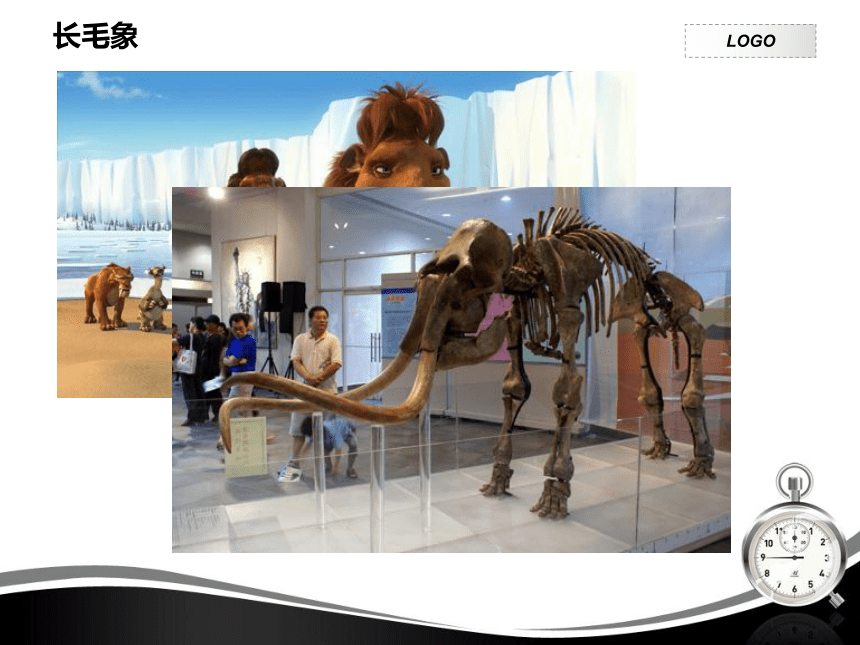

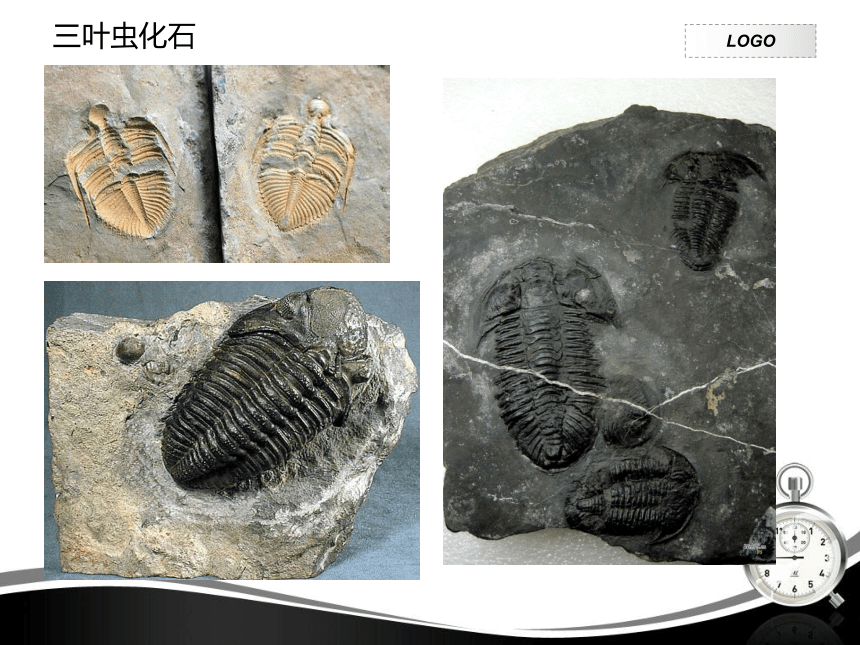

岩石每一厘米厚的岩层,便代表着几十年到上百年的时间。古代计时器——铜壶滴漏 水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶。时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的,但是,我们用水滴记下了逝去的时间。奇形怪状的石头 根据计算,大约3000~10000年的时间,可以形成一米厚的岩石。岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠加在一起,最早形成的“躺”在最下面。砾岩长毛象琥珀三叶虫化石寒武纪:离现在大约六亿多年前到五亿多年前。

这一时期,最繁荣的生物是节肢动物三叶虫。

寒武纪是最早的地质时代,没有真正的陆生生物。?

石炭纪离现在大约三亿到两亿多年前,是古生代的第五个纪,当时气候温暖、湿润,沼泽遍布。大陆上出现了大规模的森林,给煤的形成创造了有利条件。第四纪 学习目标(1分钟) 1、理清本文说明的层次,掌握说明文单句成段的作用。 2、品味本文生动有趣的语言。 自学指导一(5分钟)

快速浏览课文,完成:

1、给文章标注段落序号,圈画出生字新词,划出单句成段的句子,给文章划分层次。

(提示:先划出单句成段的句子,再根据该句子的作用划分层次,第二部分可以分两层来理解。)

2、说说为什么根据岩石的形成过程,我们就能知晓过去的年月?(用原文中的句子回答).

自学检测一(5分钟)

1、文中单句成段的句子及作用。

第1段: 第5段:

第7段:

第11、13段:

第18段:

第22段:.

引出后文总起句,与下一段一问一答提示句,后文围绕该句展开呼应第7段,是对第7段的进一步阐述呼应第5段,引起后文引出下文的具体举例。结合对上述单句成段句子的分析,可将全文分为三个部分。

第一部分(1-4)

第二部分(5-29)

第一层(5-21)

第二层(22-29)

第三部分(30-31)岩石是大自然记录时间的重要方式之一。岩石是怎样记录时间的。岩石的厚度和顺序可以记录时间。岩石保存了历史的痕迹。读懂岩石记录的意义。2、说说为什么根据岩石的形成过程,我们就能知晓过去的年月?.

岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。因为水面是平的,如果湖底也是水平的话,那么从水中分离出来的沉淀物就也是水平地分布着的。

根据层与层之间的顺序还不致打乱的特点,我们仍然可以知道过去的年月。点拨运用(2分钟).

在说明文中,单句成段很有可能意味着这个句子起着总结性作用,把握这些句子,能让我们更加迅速、清晰的把握文章内容,理清文章层次。即时演练:对文章第二部分内容理解错误的一项是( )

A.本节选文段举例说明了岩石毁灭与新生的过程。

B.风吹雨打、日晒霜寒、酸类的腐蚀、水的冲击、冰的削刮、生物的破坏使岩石变成碎石、沙砾、泥土。

C.“大自然的各种物质都时时刻刻在运动着”,这句话说明了岩石的生成与毁灭也遵循这一规律。???

D.人的作用与地质作用比较起来,有时候对岩石影响的速度更快。B

自学指导二(5分钟)

本文的语言既准确严密又生动有趣,请从文中找出能体现这两个特点的句子加以说明。.

自学检测二(5分钟)

(1)准确性、严密性。

(2)生动有趣。

.

如“据计算,大约 3000 - 10000 年的时间,可以形成一米厚的岩石”。这里如果去掉“据计算”、“大约”,就不武断,而人类读懂岩石的年龄,科学方法再精确也毕竟是推测而不能确知,这体现了作者严谨的科学态度,语言准确、严密。

①拟人化写法的大量运用。 如“炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……”; “狂风来了,洪水冲来了,冰河爬来了”。

②比喻形象贴切。 如“如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头”。 将冰河的移动比喻成铁帚扫过地面,足见冰河对岩石破坏作用的巨大。

点拨运用(2分钟).

说明文语言的特点。

说明文语言特点是准确、简明、浅显、易懂,其中准确是前提。在

这个前提下,语言风格可以是平实的,也可以是生动活泼的。?

第一种题型:句子中加点词有何作用?

1、答题模式:1、先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容;2、这体现了语言的准确性。

例题解析:自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇、飞虫几近绝迹,村里六畜兴旺。

答:“几近”是几乎接近的意思,说明毒蛇、飞虫差不多被吃光,但没有绝迹,这体现了说明语言的准确性。

第二种题型:句中的加点词能否删去?为什么?

1、答题模式:1、不能。2、因为……,若删去,就变成……的意思,不符合实际,“xx”(加点词)体现了说明语言的准确性。

例题解析:旅人桥可能是有记载的最早的石拱桥了。

答:1、不能;2、因为“可能”是估计、推测的意思,“最早”在时间上加以限制,并不是绝对的,若删去,就肯定旅人桥是第一个出现的,不符合实际,体现了说明语言的准确性。

即时演练:句子中加点词有何作用?.

?拟人。用“爬”字来形容冰河在陆地行进的情态非常贴切,很生动地表现了冰河缓慢移动的状态,“爬”字体现了说明文语言的准确性,形象生动,易于理解。 “狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了。”一句中采用了什么修辞手法?“冰河”能“ 爬”吗?这个“爬”字在句中有什么好处?课堂小结(1分钟)

本文层次分明,语言优美,大量使用比喻、拟人的修辞手法,新颖、贴切、生动、形象。从不同的角度阐释了岩石记录时间、保存历史痕迹的功能。其实,除了岩石,大自然还有许多记录时间的方式,如日出日落、四季更替等等。希望同学们走进大自然,观察大自然,努力读懂大自然这本无字之书,更好地造福人类!当堂训练(15分钟)1、听写本课生字词。

2、选出正确的一项( )

当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文___________楔形文字更困难些。但是,___________多么困难,我们总有办法来读懂它。而在读懂以后,____________使我们增加了知识,____________还有助于我们去找寻地下的宝藏。

A. 或者??尽管??因为??所以

B. 和????尽管??不仅??而且

C. 或者??不管??不仅??而且

D. 和????不管??因为??所以

C

3、指出下列句子所用的说明方法。

(1)在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。????(? ???)

(2)特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。????(?? ??)

(3)根据计算,大约3000~10000年的时间,可以形成一米厚的岩石。????( ????)

(4)在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。???????(?? ??)

4、读课文8至18自然段。看岩石是如何从毁灭走向新生的。

岩石→ →沙砾、泥土→ →重压→ →新岩石

5、岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。——把“躺”字改成“铺”字好吗?为什么?

举例子打比方列数字作比较小石子沉积胶结不好。用“躺”字,与平卧呼应,且形象生动。

6、(选做)阅读下面文段,完成13—16题。

海洋确实浩大。世界海洋的总面积有36100万平方公里,约占地球面积的70%。而世界陆地的面积只有14900万平方公里,占29%。①海洋的平均深度是3800米。②海洋最深的地方是太平洋的马利亚纳海沟,最大深度11034米。③我国西南边境的珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰,它的海拔高度是8848米。④海洋不仅很大,而且很深。⑤如果地球表面没有高低全部被海水包围,水深将有2440米。⑥如果将珠穆朗玛峰移到马利亚纳海沟,峰顶距海面还有2000多米!⑦而世界大陆的平均海拔高度只有840米。

所以,地大不如海大,山高不如海深。

1上文用了哪些说明方法,写出并举例说明。

__________________________________________________________

2如果删去数字前面加点的限制词,表达效果跟原文有什么不同?不正确的是(???)

A.不能突出比例的大小。 B. 不能说明其小。

C. 不能突出其多。 D. 不能起对比说明作用。

3. 上面所阐明的事实是????(????)

A. 海洋确实浩大。 B. 海水确实很深。

C. 海洋不仅很大,而且很深。 D. 珠穆朗玛峰是世界最高的山峰。?作比较??如“珠穆朗玛峰移到马利亚纳海沟,峰顶距海面还有2000多米”。DC岩石→小石子→沙砾、泥土→沉积→重压→胶结→新岩石 板书设计课后反思

主 备 人:凌云

议课时间:第三周

上课时间:第五周Page ? 3古往今来人们对时间感受的名言:少壮不努力,老大徒伤悲。

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

放弃时间的人,时间也放弃他。——莎士比亚

时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。——鲁迅

莫等闲,白了少年头,空悲切!——岳飞

逝者如斯夫,不舍昼夜。——孔子

本文是一篇事理说明文,是一篇科普文章。主要讲了岩石的形成过程,通过岩石我们可以更深入的了解地球。更好得为人类服务。

?

岩石每一厘米厚的岩层,便代表着几十年到上百年的时间。古代计时器——铜壶滴漏 水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶。时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的,但是,我们用水滴记下了逝去的时间。奇形怪状的石头 根据计算,大约3000~10000年的时间,可以形成一米厚的岩石。岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠加在一起,最早形成的“躺”在最下面。砾岩长毛象琥珀三叶虫化石寒武纪:离现在大约六亿多年前到五亿多年前。

这一时期,最繁荣的生物是节肢动物三叶虫。

寒武纪是最早的地质时代,没有真正的陆生生物。?

石炭纪离现在大约三亿到两亿多年前,是古生代的第五个纪,当时气候温暖、湿润,沼泽遍布。大陆上出现了大规模的森林,给煤的形成创造了有利条件。第四纪 学习目标(1分钟) 1、理清本文说明的层次,掌握说明文单句成段的作用。 2、品味本文生动有趣的语言。 自学指导一(5分钟)

快速浏览课文,完成:

1、给文章标注段落序号,圈画出生字新词,划出单句成段的句子,给文章划分层次。

(提示:先划出单句成段的句子,再根据该句子的作用划分层次,第二部分可以分两层来理解。)

2、说说为什么根据岩石的形成过程,我们就能知晓过去的年月?(用原文中的句子回答).

自学检测一(5分钟)

1、文中单句成段的句子及作用。

第1段: 第5段:

第7段:

第11、13段:

第18段:

第22段:.

引出后文总起句,与下一段一问一答提示句,后文围绕该句展开呼应第7段,是对第7段的进一步阐述呼应第5段,引起后文引出下文的具体举例。结合对上述单句成段句子的分析,可将全文分为三个部分。

第一部分(1-4)

第二部分(5-29)

第一层(5-21)

第二层(22-29)

第三部分(30-31)岩石是大自然记录时间的重要方式之一。岩石是怎样记录时间的。岩石的厚度和顺序可以记录时间。岩石保存了历史的痕迹。读懂岩石记录的意义。2、说说为什么根据岩石的形成过程,我们就能知晓过去的年月?.

岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。因为水面是平的,如果湖底也是水平的话,那么从水中分离出来的沉淀物就也是水平地分布着的。

根据层与层之间的顺序还不致打乱的特点,我们仍然可以知道过去的年月。点拨运用(2分钟).

在说明文中,单句成段很有可能意味着这个句子起着总结性作用,把握这些句子,能让我们更加迅速、清晰的把握文章内容,理清文章层次。即时演练:对文章第二部分内容理解错误的一项是( )

A.本节选文段举例说明了岩石毁灭与新生的过程。

B.风吹雨打、日晒霜寒、酸类的腐蚀、水的冲击、冰的削刮、生物的破坏使岩石变成碎石、沙砾、泥土。

C.“大自然的各种物质都时时刻刻在运动着”,这句话说明了岩石的生成与毁灭也遵循这一规律。???

D.人的作用与地质作用比较起来,有时候对岩石影响的速度更快。B

自学指导二(5分钟)

本文的语言既准确严密又生动有趣,请从文中找出能体现这两个特点的句子加以说明。.

自学检测二(5分钟)

(1)准确性、严密性。

(2)生动有趣。

.

如“据计算,大约 3000 - 10000 年的时间,可以形成一米厚的岩石”。这里如果去掉“据计算”、“大约”,就不武断,而人类读懂岩石的年龄,科学方法再精确也毕竟是推测而不能确知,这体现了作者严谨的科学态度,语言准确、严密。

①拟人化写法的大量运用。 如“炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……”; “狂风来了,洪水冲来了,冰河爬来了”。

②比喻形象贴切。 如“如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头”。 将冰河的移动比喻成铁帚扫过地面,足见冰河对岩石破坏作用的巨大。

点拨运用(2分钟).

说明文语言的特点。

说明文语言特点是准确、简明、浅显、易懂,其中准确是前提。在

这个前提下,语言风格可以是平实的,也可以是生动活泼的。?

第一种题型:句子中加点词有何作用?

1、答题模式:1、先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容;2、这体现了语言的准确性。

例题解析:自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇、飞虫几近绝迹,村里六畜兴旺。

答:“几近”是几乎接近的意思,说明毒蛇、飞虫差不多被吃光,但没有绝迹,这体现了说明语言的准确性。

第二种题型:句中的加点词能否删去?为什么?

1、答题模式:1、不能。2、因为……,若删去,就变成……的意思,不符合实际,“xx”(加点词)体现了说明语言的准确性。

例题解析:旅人桥可能是有记载的最早的石拱桥了。

答:1、不能;2、因为“可能”是估计、推测的意思,“最早”在时间上加以限制,并不是绝对的,若删去,就肯定旅人桥是第一个出现的,不符合实际,体现了说明语言的准确性。

即时演练:句子中加点词有何作用?.

?拟人。用“爬”字来形容冰河在陆地行进的情态非常贴切,很生动地表现了冰河缓慢移动的状态,“爬”字体现了说明文语言的准确性,形象生动,易于理解。 “狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了。”一句中采用了什么修辞手法?“冰河”能“ 爬”吗?这个“爬”字在句中有什么好处?课堂小结(1分钟)

本文层次分明,语言优美,大量使用比喻、拟人的修辞手法,新颖、贴切、生动、形象。从不同的角度阐释了岩石记录时间、保存历史痕迹的功能。其实,除了岩石,大自然还有许多记录时间的方式,如日出日落、四季更替等等。希望同学们走进大自然,观察大自然,努力读懂大自然这本无字之书,更好地造福人类!当堂训练(15分钟)1、听写本课生字词。

2、选出正确的一项( )

当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文___________楔形文字更困难些。但是,___________多么困难,我们总有办法来读懂它。而在读懂以后,____________使我们增加了知识,____________还有助于我们去找寻地下的宝藏。

A. 或者??尽管??因为??所以

B. 和????尽管??不仅??而且

C. 或者??不管??不仅??而且

D. 和????不管??因为??所以

C

3、指出下列句子所用的说明方法。

(1)在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。????(? ???)

(2)特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。????(?? ??)

(3)根据计算,大约3000~10000年的时间,可以形成一米厚的岩石。????( ????)

(4)在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。???????(?? ??)

4、读课文8至18自然段。看岩石是如何从毁灭走向新生的。

岩石→ →沙砾、泥土→ →重压→ →新岩石

5、岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。——把“躺”字改成“铺”字好吗?为什么?

举例子打比方列数字作比较小石子沉积胶结不好。用“躺”字,与平卧呼应,且形象生动。

6、(选做)阅读下面文段,完成13—16题。

海洋确实浩大。世界海洋的总面积有36100万平方公里,约占地球面积的70%。而世界陆地的面积只有14900万平方公里,占29%。①海洋的平均深度是3800米。②海洋最深的地方是太平洋的马利亚纳海沟,最大深度11034米。③我国西南边境的珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰,它的海拔高度是8848米。④海洋不仅很大,而且很深。⑤如果地球表面没有高低全部被海水包围,水深将有2440米。⑥如果将珠穆朗玛峰移到马利亚纳海沟,峰顶距海面还有2000多米!⑦而世界大陆的平均海拔高度只有840米。

所以,地大不如海大,山高不如海深。

1上文用了哪些说明方法,写出并举例说明。

__________________________________________________________

2如果删去数字前面加点的限制词,表达效果跟原文有什么不同?不正确的是(???)

A.不能突出比例的大小。 B. 不能说明其小。

C. 不能突出其多。 D. 不能起对比说明作用。

3. 上面所阐明的事实是????(????)

A. 海洋确实浩大。 B. 海水确实很深。

C. 海洋不仅很大,而且很深。 D. 珠穆朗玛峰是世界最高的山峰。?作比较??如“珠穆朗玛峰移到马利亚纳海沟,峰顶距海面还有2000多米”。DC岩石→小石子→沙砾、泥土→沉积→重压→胶结→新岩石 板书设计课后反思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读