《邓稼先》优秀课件53张ppt

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

杨振宁

邓稼先

null

人物传记

实用课件制作:涡阳八中臧文清

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

民族的进步、历史的发展需要伟大的人物,今天,我们一起来了解一位为我们的民族做出过伟大贡献的著名科学家——“两弹”元勋、“两弹一星”功勋奖章获得者邓稼先的突出事迹,一起来感受和学习他的伟大精神。

激趣导入

文题解说

题目交代写作对象,以人名为题目,郑重简洁,既表明是一篇人物传记,又点明文章记叙、颂扬的人物。

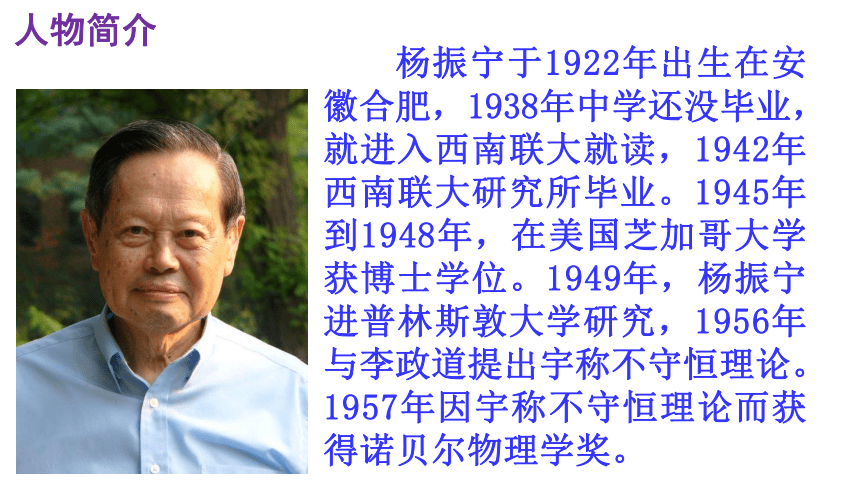

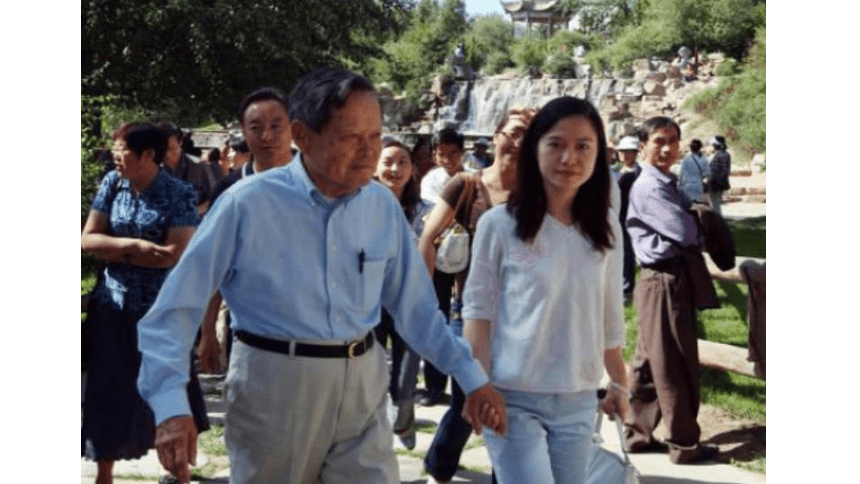

杨振宁于1922年出生在安徽合肥,1938年中学还没毕业,就进入西南联大就读,1942年西南联大研究所毕业。1945年到1948年,在美国芝加哥大学获博士学位。1949年,杨振宁进普林斯敦大学研究,1956年与李政道提出宇称不守恒理论。1957年因宇称不守恒理论而获得诺贝尔物理学奖。

人物简介

邓稼先1942年出生在安徽省怀宁县,在北平读完小学和中学后,1945年从昆明西南联大毕业,1948~1950年到美国普渡大学留学,学习理论物理。他取得博士学位后立即回国,1950年到中国科学院工作。1958年8月又奉命带领几十名大学毕业生开始研制原子弹、氢弹,直至病逝。

邓稼先

人物简介

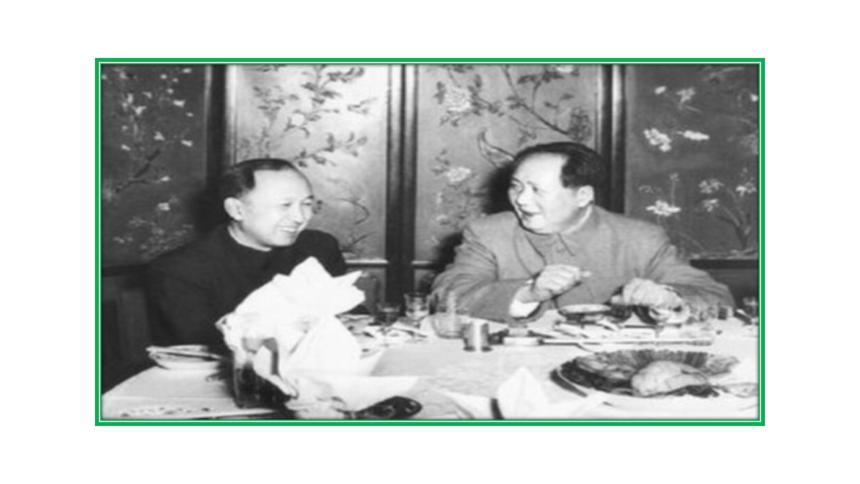

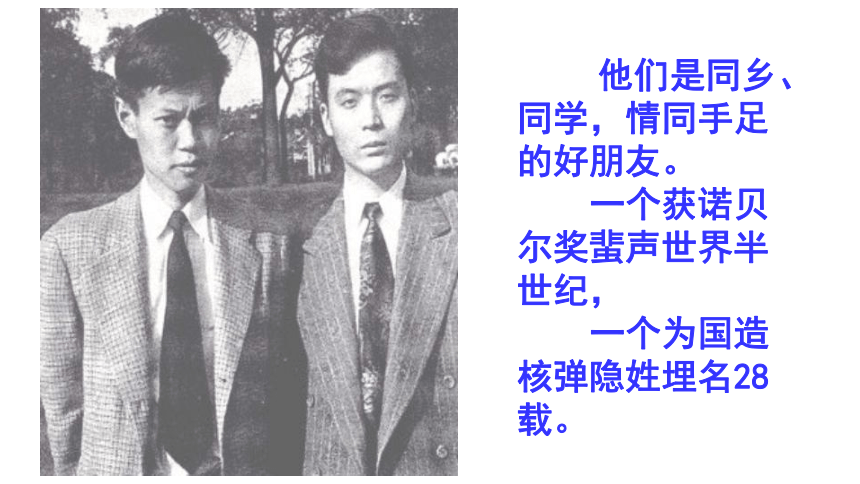

他们是同乡、同学,情同手足的好朋友。

一个获诺贝尔奖蜚声世界半世纪,

一个为国造核弹隐姓埋名28载。

1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。这是一位科学家写的科学家评传。作者和邓稼先同志是中学同学、大学同学,在美留学期间又是同学。他自己说是“50年的友谊,亲如兄弟”。此文珍贵之处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人作了比较评述,既高且深,又亲切可读。读杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

写作背景

1、掌握本文的生字生词,并理解两个古诗文

小段。

2、体会课文语言平实、感情真挚的特点。

3、能够灵活运用速读、默读、朗读等阅读方

式阅读课文。

4、深切体会邓稼先的人品风貌,并学习他将

个人生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。

学习目标

鲜为人知( ) 筹划( )

当之无愧( ) 彷徨( ) 鞠躬尽瘁( ) 仰慕( ) 妇孺皆知( ) 殷红( )

元勋 ( ) 挚友( )

xiǎn

xūn

cuì

páng huáng

chóu

dāng

yǎng

zhì

yān

rú

检查预习

字音字形

宰割:比喻侵害,压迫,剥削。

筹划:想办法,定计划。

彷徨:走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。

仰慕:敬仰思慕。

可歌可泣:值得歌颂,使人感动得流泪。

鲜为人知:很少被人知道。

当之无愧:承当得起,不愧这个称号。

元勋:立了大功的人。

铤:疾走。

词语释义

检查预习

锋芒毕露:比喻锐气和才干全部显露出来。

家喻户晓:每家每户都懂得。

妇孺皆知:妇女儿童都知道。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指军人战死于战场。

鞠躬尽瘁,死而后已:指小心谨慎,贡献出全部的力量。

挚 友:亲密的朋友。挚,诚恳。

检查预习

词语释义

5、我国第一颗原子弹和第一颗氢弹爆炸的年、月、日分别是什么?

6、我国核武器试验的地点是哪里?

1、邓稼先于哪一年出生在什么地方?

2、邓稼先曾于1948—1950年赴哪国哪所大学读理论物理?

3、邓稼先于何年因患何病逝世?

4、用来与邓稼先作对比的那位外国杰出人物是谁?

(1924年,安徽省怀宁县)

(美国,普渡大学)

(1986年,直肠癌)

(奥本海默)

(1964年10月16日,1967年6月17日)

(古罗布泊)

阅读测试

跳读课文,看看课文写了哪些事例?

通过这些事例,表现了人物怎样的精神品质?

整体把握

①在美国获博士学位后立即回国——

②1958年受命研究原子弹制造的理论,并胜利设计了两弹——

③1985年重病期间写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书——

④“文革”初期,说服两派继续工作——

⑤1971年被“四人帮”批判围攻,竟能说服工宣队、军宣队的队员——

⑥一封短短的信——

⑦1982年,“我不能走”——

天下兴亡,匹夫有责,

报效祖国。

“两弹”元勋,功勋卓著。

鞠躬尽瘁,死而后已。

严谨求实、强烈的民族自尊心,朴实。

勇敢、公正无私。

没有私心。

身先士卒,临危不惧,无私奉献,

责任心强、执着追求。

整体把握

快速阅读课文,整体感知课文内容,概括六部分的内容。

提示

1.文中的小标题

2.抓住文中关键性的语句

3.文章的开头和结尾

4.某些段落的中心语句

整体把握

邓稼先

第一部分:

概述中国近代一百多年的历史,点明邓稼先是为民族转变做出巨大贡献的科学家。

第二部分:

简单介绍邓稼先的生平经历和贡献。

第三部分:

在同美国“原子弹之父”奥本海默的对比中来写邓稼先。

第四部分:

写作者为中国人自己制造出原子弹而骄傲,从另一个角度写邓稼先的贡献之大。

第五部分:

邓稼先始终战斗在艰苦卓绝的第一线——戈壁沙滩。

第六部分:

引述电报书信评价赞扬邓稼先崇高的精神品质。

历史背景

生平简介

人物对比

感情震荡

沙漠创业

热情赞颂

整体把握

写邓稼先,却为何要从一百年以前的甲午战争写起?

合作探究

任人宰割的时代

先概述我国近一百多年的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出贡献的科学家,是对祖国、对历史的发展产生巨大影响的历史人物。(突出邓稼先历史贡献之巨大)

合作探究

写邓稼先,却为何要从一百年以前的甲午战争写起?

为了衬托邓稼先,邓稼先是“英雄人物”的杰出代表,为下文写邓稼先作铺垫。

“鲜为人知”与“巨大贡献”形成鲜明对照,更能表现出邓稼先将一切献给科学、献给祖国而不计较个人名利的思想境界。

合作探究

作者写有许多“可歌可泣的英雄”有何作用?与“巨大贡献”形成对比的词是哪个词?作者这样写有什么用意?

成功研制了中国的原子弹和氢弹。

使中华民族完全摆脱了任人宰割的日子。

合作探究

邓稼先一生的主要工作及其贡献是什么?其贡献对中华民族的意义是什么?

这是对比写法

合作探究

为什么要写美国科学家奥本海默?

找出所以形容奥本海默和邓稼先的词语,并加以对比。

奥本海默:

邓稼先:

合作探究

家喻户晓、拔尖、锋芒毕露、妇孺皆知;

最不引人注目、忠厚平时、真诚坦白、从不骄人、没有小心眼、朴实、没有私心、有最高奉献精神。

奥本海默 邓稼先

国籍

职务

功劳

学术水平

文化背景

性格为人

邓稼先与奥本海默的比较:

美国

中国

原子弹设计领导人

本国原子弹工程成功的功臣

相当

美国文化

中国传统文化

锋芒毕露

善于辞令

复杂的人

最不引人注意

忠厚平实

真诚坦白

“纯”、朴实

(同)

(同)

(同)

(异)

(异)

(异)

合作探究

奥本海默

他们是各自祖国的原子弹之父:

一个锋芒毕露; 一个忠厚平实

邓稼先

合作探究

为什么要拿美国科学家奥本海默与邓稼先作对比?通过对比得出了怎样的结论?

通过对比,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神, 正因为有如此好的品质,才得以团结众多的科学家,取得了卓越的成就,就自然而然地得出结论:

“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”

“是中国共产党的理想党员。”

合作探究

一次实验出现意外,别人劝邓稼先离开,他却不愿离开。

表现了邓稼先临危不惧、身先士卒、无私奉献的精神。

合作探究

“我不能走一节”叙述了什么事?表现了邓稼先的什么精神?

译文:广大呀,广大呀!空旷的沙漠无边无际,辽阔的荒漠不见人烟。河水象飘带一 样弯曲流动。群山像犬牙一样交错在一起。 幽暗啊悲惨凄凉,北风悲号,天日昏黄。 飞蓬折断,百草枯死,寒冷得如霜冻的早晨。 各种飞鸟无处可栖,在天上乱窜,许多怪兽争斗激烈,失群狂奔。亭长告诉我说:“这就是古战场啊!常常有失败的一方全军都覆没在这里,时常能听到鬼哭的声音,每逢天阴的时候,就会听得更加清楚。”

原文:浩浩乎!平沙无垠,敻不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群,亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!”

《吊古战场文》

合作探究

为什么要引用《吊古战场文》?

《吊古战场文》使用环境描写的方法,渲染悲壮、凄凉的气氛,以环境的极其艰苦侧面烘托邓稼先的坚强意志和为国奉献精神的可贵。

合作探究

朗读体会《中国男儿歌》的壮美,想想作者为何要引用这首歌,为什么建议采用这首歌作为背景音乐?

中国男儿 中国男儿

要将只手撑天空

长江大河亚洲之东 峨峨昆仑

古今多少奇丈夫

碎首黄尘 燕然勒功

至今热血犹殷红

是因为这首歌是邓稼先一生的写照,突出他对中国民族的贡献之大。表达敬佩和赞美之情。

合作探究

为中华民族的崛起,为广大人民的利益,奉献自己的一生,这是邓稼先的人生。走这样的人生道路,是邓稼先的性格与品质决定的。所以作者说,如果邓稼先再次选择人生,还会这么走。这两句话总写出了邓稼先的伟大之处。

合作探究

“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。”试说说你对这两句话的理解。

邓稼先是一位无私奉献,忠厚平实,真诚坦白,有胆有识,身先士卒,对祖国、民族的发展有巨大贡献的杰出科学家。

(爱国、奉献的精神)

合作探究

说一说:邓稼先是怎样的一个人?

主 旨

这篇散文高度赞扬了邓稼先深沉的爱国主义精神和无私奉献的精神。

合作探究

本文采用小标题有什么效果?

新颖、概括力强,条理清楚,内容分明。突出本部分的核心内容和丰富意蕴。

合作探究

本文是如何刻画人物的?

1、以小见大:

2、社会环境:

邓稼先在我国现代国防和科学发展史上是一个不平凡的人物,但作者在赞颂他的伟大精神时,却侧重选择了一些平常小事,于细微处见深情,于平凡中见高尚。

把邓稼先放在近一百多年来中国历史乃至世界历史的背景上来写。使读者认识到:邓稼先是一位历史性人物,对祖国、对民族发展有巨大贡献的杰出科学家。

合作探究

本文是如何刻画人物的?

3、对比:

4、自然环境:

把邓稼先同美国“原子弹之父”奥本海默对比来写。说明了只有中国的传统文化背景才能孕育出邓稼先这样品格高尚的人物,也只有邓稼先这样的人才适应中国社会的需要,为民族的发展做出巨大贡献。

自然环境的描写,渲染悲壮、凄凉的气氛,以环境的极其艰苦侧面烘托邓稼先的坚强意志和为国奉献精神的可贵。

合作探究

例如:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。”

……

(1)句式整齐——排比句的运用

作用:增强语言气势,突出语意的表达,好念,使读者印象深刻。

句式多变

列举了1898年列强侵华的罪行,强调旧中国是怎样任人宰割的。增强语言气势,表达作者强烈的愤怒和痛惜。

合作探究

“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计划时,要有数学见地;决定方案时,要勇进的胆识和稳健的判断。

运用排比句式,突出了邓稼先具有物理的直觉、数学的见地、勇进的胆识和稳健的判断,突出了邓稼先的大将风度。增强语言气势。作者对邓稼先充满了赞扬、佩服之情。

句式多变

合作探究

(1)句式整齐——排比句的运用

作用:形成一种交错美。长句便于表达较复杂严密的意思;短句显得活泼,节奏快。

例如:

奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露。他二十几岁的时候在德国哥廷根镇做波恩的研究生。波恩在他晚年所写自传中说研究生奥本海默常常在别人做学术报告时(包括波恩做学术报告时)打断报告,走上讲台拿起粉笔说:“这可以用底下的办法做得更好……”

合作探究

(2)长短句交错使用:

句式多变

事例一:钱学森召见邓稼先,说:“中国要放一个大爆竹,要你来做这个大爆竹。”当晚,稼先回去后与夫人通宵未眠。他只说,要去干一件工作:“从今以后我的生命就交给了这个工作。家中的事和两个孩子我是不能管了。”确实的,在稼先为国防大事献身时,他的女儿照样的下乡和回城没工作。

事例二:有一天,许德珩(邓稼先的岳父)问严济慈:“是谁为中国造出原子弹?”严哈哈大笑,说:“你去问你的女婿吧!”

事例三:杨振宁在美国听美国人说,中国人的原子弹是由美国科学家参与做成的。他问邓稼先“有没有美国人?”稼先当时不便回答,待周总理说“把实情告诉他”之后,稼先写了“没有任何外国人参加”的信。信从北京直接送到上海市委欢送杨振宁的宴会上。杨振宁当场打开一看,立即泪流满面。

说一说 邓稼先是怎样一个人?

拓展延伸

“党的好干部焦裕禄”

“为人民而死,虽死犹荣”

拓展延伸

爱国名言、事例

(1)位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游)

(2)苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)

(3)天下兴亡,匹夫有责。(顾炎武)

(4)为中华之崛起而读书。(周恩来)

(5)爱国高于一切。(肖邦)

(1)苏武牧羊十九年,须发尽白不移志。

(2)文天祥宁死不降元。

(3)波兰音乐家肖邦弥留之际嘱托妹妹把心脏带回祖国。

“苏武牧羊十九载,守得天开见明月。”

拓展延伸

再见

杨振宁

邓稼先

null

人物传记

实用课件制作:涡阳八中臧文清

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

民族的进步、历史的发展需要伟大的人物,今天,我们一起来了解一位为我们的民族做出过伟大贡献的著名科学家——“两弹”元勋、“两弹一星”功勋奖章获得者邓稼先的突出事迹,一起来感受和学习他的伟大精神。

激趣导入

文题解说

题目交代写作对象,以人名为题目,郑重简洁,既表明是一篇人物传记,又点明文章记叙、颂扬的人物。

杨振宁于1922年出生在安徽合肥,1938年中学还没毕业,就进入西南联大就读,1942年西南联大研究所毕业。1945年到1948年,在美国芝加哥大学获博士学位。1949年,杨振宁进普林斯敦大学研究,1956年与李政道提出宇称不守恒理论。1957年因宇称不守恒理论而获得诺贝尔物理学奖。

人物简介

邓稼先1942年出生在安徽省怀宁县,在北平读完小学和中学后,1945年从昆明西南联大毕业,1948~1950年到美国普渡大学留学,学习理论物理。他取得博士学位后立即回国,1950年到中国科学院工作。1958年8月又奉命带领几十名大学毕业生开始研制原子弹、氢弹,直至病逝。

邓稼先

人物简介

他们是同乡、同学,情同手足的好朋友。

一个获诺贝尔奖蜚声世界半世纪,

一个为国造核弹隐姓埋名28载。

1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。这是一位科学家写的科学家评传。作者和邓稼先同志是中学同学、大学同学,在美留学期间又是同学。他自己说是“50年的友谊,亲如兄弟”。此文珍贵之处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人作了比较评述,既高且深,又亲切可读。读杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

写作背景

1、掌握本文的生字生词,并理解两个古诗文

小段。

2、体会课文语言平实、感情真挚的特点。

3、能够灵活运用速读、默读、朗读等阅读方

式阅读课文。

4、深切体会邓稼先的人品风貌,并学习他将

个人生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。

学习目标

鲜为人知( ) 筹划( )

当之无愧( ) 彷徨( ) 鞠躬尽瘁( ) 仰慕( ) 妇孺皆知( ) 殷红( )

元勋 ( ) 挚友( )

xiǎn

xūn

cuì

páng huáng

chóu

dāng

yǎng

zhì

yān

rú

检查预习

字音字形

宰割:比喻侵害,压迫,剥削。

筹划:想办法,定计划。

彷徨:走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。

仰慕:敬仰思慕。

可歌可泣:值得歌颂,使人感动得流泪。

鲜为人知:很少被人知道。

当之无愧:承当得起,不愧这个称号。

元勋:立了大功的人。

铤:疾走。

词语释义

检查预习

锋芒毕露:比喻锐气和才干全部显露出来。

家喻户晓:每家每户都懂得。

妇孺皆知:妇女儿童都知道。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指军人战死于战场。

鞠躬尽瘁,死而后已:指小心谨慎,贡献出全部的力量。

挚 友:亲密的朋友。挚,诚恳。

检查预习

词语释义

5、我国第一颗原子弹和第一颗氢弹爆炸的年、月、日分别是什么?

6、我国核武器试验的地点是哪里?

1、邓稼先于哪一年出生在什么地方?

2、邓稼先曾于1948—1950年赴哪国哪所大学读理论物理?

3、邓稼先于何年因患何病逝世?

4、用来与邓稼先作对比的那位外国杰出人物是谁?

(1924年,安徽省怀宁县)

(美国,普渡大学)

(1986年,直肠癌)

(奥本海默)

(1964年10月16日,1967年6月17日)

(古罗布泊)

阅读测试

跳读课文,看看课文写了哪些事例?

通过这些事例,表现了人物怎样的精神品质?

整体把握

①在美国获博士学位后立即回国——

②1958年受命研究原子弹制造的理论,并胜利设计了两弹——

③1985年重病期间写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书——

④“文革”初期,说服两派继续工作——

⑤1971年被“四人帮”批判围攻,竟能说服工宣队、军宣队的队员——

⑥一封短短的信——

⑦1982年,“我不能走”——

天下兴亡,匹夫有责,

报效祖国。

“两弹”元勋,功勋卓著。

鞠躬尽瘁,死而后已。

严谨求实、强烈的民族自尊心,朴实。

勇敢、公正无私。

没有私心。

身先士卒,临危不惧,无私奉献,

责任心强、执着追求。

整体把握

快速阅读课文,整体感知课文内容,概括六部分的内容。

提示

1.文中的小标题

2.抓住文中关键性的语句

3.文章的开头和结尾

4.某些段落的中心语句

整体把握

邓稼先

第一部分:

概述中国近代一百多年的历史,点明邓稼先是为民族转变做出巨大贡献的科学家。

第二部分:

简单介绍邓稼先的生平经历和贡献。

第三部分:

在同美国“原子弹之父”奥本海默的对比中来写邓稼先。

第四部分:

写作者为中国人自己制造出原子弹而骄傲,从另一个角度写邓稼先的贡献之大。

第五部分:

邓稼先始终战斗在艰苦卓绝的第一线——戈壁沙滩。

第六部分:

引述电报书信评价赞扬邓稼先崇高的精神品质。

历史背景

生平简介

人物对比

感情震荡

沙漠创业

热情赞颂

整体把握

写邓稼先,却为何要从一百年以前的甲午战争写起?

合作探究

任人宰割的时代

先概述我国近一百多年的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出贡献的科学家,是对祖国、对历史的发展产生巨大影响的历史人物。(突出邓稼先历史贡献之巨大)

合作探究

写邓稼先,却为何要从一百年以前的甲午战争写起?

为了衬托邓稼先,邓稼先是“英雄人物”的杰出代表,为下文写邓稼先作铺垫。

“鲜为人知”与“巨大贡献”形成鲜明对照,更能表现出邓稼先将一切献给科学、献给祖国而不计较个人名利的思想境界。

合作探究

作者写有许多“可歌可泣的英雄”有何作用?与“巨大贡献”形成对比的词是哪个词?作者这样写有什么用意?

成功研制了中国的原子弹和氢弹。

使中华民族完全摆脱了任人宰割的日子。

合作探究

邓稼先一生的主要工作及其贡献是什么?其贡献对中华民族的意义是什么?

这是对比写法

合作探究

为什么要写美国科学家奥本海默?

找出所以形容奥本海默和邓稼先的词语,并加以对比。

奥本海默:

邓稼先:

合作探究

家喻户晓、拔尖、锋芒毕露、妇孺皆知;

最不引人注目、忠厚平时、真诚坦白、从不骄人、没有小心眼、朴实、没有私心、有最高奉献精神。

奥本海默 邓稼先

国籍

职务

功劳

学术水平

文化背景

性格为人

邓稼先与奥本海默的比较:

美国

中国

原子弹设计领导人

本国原子弹工程成功的功臣

相当

美国文化

中国传统文化

锋芒毕露

善于辞令

复杂的人

最不引人注意

忠厚平实

真诚坦白

“纯”、朴实

(同)

(同)

(同)

(异)

(异)

(异)

合作探究

奥本海默

他们是各自祖国的原子弹之父:

一个锋芒毕露; 一个忠厚平实

邓稼先

合作探究

为什么要拿美国科学家奥本海默与邓稼先作对比?通过对比得出了怎样的结论?

通过对比,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神, 正因为有如此好的品质,才得以团结众多的科学家,取得了卓越的成就,就自然而然地得出结论:

“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”

“是中国共产党的理想党员。”

合作探究

一次实验出现意外,别人劝邓稼先离开,他却不愿离开。

表现了邓稼先临危不惧、身先士卒、无私奉献的精神。

合作探究

“我不能走一节”叙述了什么事?表现了邓稼先的什么精神?

译文:广大呀,广大呀!空旷的沙漠无边无际,辽阔的荒漠不见人烟。河水象飘带一 样弯曲流动。群山像犬牙一样交错在一起。 幽暗啊悲惨凄凉,北风悲号,天日昏黄。 飞蓬折断,百草枯死,寒冷得如霜冻的早晨。 各种飞鸟无处可栖,在天上乱窜,许多怪兽争斗激烈,失群狂奔。亭长告诉我说:“这就是古战场啊!常常有失败的一方全军都覆没在这里,时常能听到鬼哭的声音,每逢天阴的时候,就会听得更加清楚。”

原文:浩浩乎!平沙无垠,敻不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群,亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!”

《吊古战场文》

合作探究

为什么要引用《吊古战场文》?

《吊古战场文》使用环境描写的方法,渲染悲壮、凄凉的气氛,以环境的极其艰苦侧面烘托邓稼先的坚强意志和为国奉献精神的可贵。

合作探究

朗读体会《中国男儿歌》的壮美,想想作者为何要引用这首歌,为什么建议采用这首歌作为背景音乐?

中国男儿 中国男儿

要将只手撑天空

长江大河亚洲之东 峨峨昆仑

古今多少奇丈夫

碎首黄尘 燕然勒功

至今热血犹殷红

是因为这首歌是邓稼先一生的写照,突出他对中国民族的贡献之大。表达敬佩和赞美之情。

合作探究

为中华民族的崛起,为广大人民的利益,奉献自己的一生,这是邓稼先的人生。走这样的人生道路,是邓稼先的性格与品质决定的。所以作者说,如果邓稼先再次选择人生,还会这么走。这两句话总写出了邓稼先的伟大之处。

合作探究

“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。”试说说你对这两句话的理解。

邓稼先是一位无私奉献,忠厚平实,真诚坦白,有胆有识,身先士卒,对祖国、民族的发展有巨大贡献的杰出科学家。

(爱国、奉献的精神)

合作探究

说一说:邓稼先是怎样的一个人?

主 旨

这篇散文高度赞扬了邓稼先深沉的爱国主义精神和无私奉献的精神。

合作探究

本文采用小标题有什么效果?

新颖、概括力强,条理清楚,内容分明。突出本部分的核心内容和丰富意蕴。

合作探究

本文是如何刻画人物的?

1、以小见大:

2、社会环境:

邓稼先在我国现代国防和科学发展史上是一个不平凡的人物,但作者在赞颂他的伟大精神时,却侧重选择了一些平常小事,于细微处见深情,于平凡中见高尚。

把邓稼先放在近一百多年来中国历史乃至世界历史的背景上来写。使读者认识到:邓稼先是一位历史性人物,对祖国、对民族发展有巨大贡献的杰出科学家。

合作探究

本文是如何刻画人物的?

3、对比:

4、自然环境:

把邓稼先同美国“原子弹之父”奥本海默对比来写。说明了只有中国的传统文化背景才能孕育出邓稼先这样品格高尚的人物,也只有邓稼先这样的人才适应中国社会的需要,为民族的发展做出巨大贡献。

自然环境的描写,渲染悲壮、凄凉的气氛,以环境的极其艰苦侧面烘托邓稼先的坚强意志和为国奉献精神的可贵。

合作探究

例如:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。”

……

(1)句式整齐——排比句的运用

作用:增强语言气势,突出语意的表达,好念,使读者印象深刻。

句式多变

列举了1898年列强侵华的罪行,强调旧中国是怎样任人宰割的。增强语言气势,表达作者强烈的愤怒和痛惜。

合作探究

“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计划时,要有数学见地;决定方案时,要勇进的胆识和稳健的判断。

运用排比句式,突出了邓稼先具有物理的直觉、数学的见地、勇进的胆识和稳健的判断,突出了邓稼先的大将风度。增强语言气势。作者对邓稼先充满了赞扬、佩服之情。

句式多变

合作探究

(1)句式整齐——排比句的运用

作用:形成一种交错美。长句便于表达较复杂严密的意思;短句显得活泼,节奏快。

例如:

奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露。他二十几岁的时候在德国哥廷根镇做波恩的研究生。波恩在他晚年所写自传中说研究生奥本海默常常在别人做学术报告时(包括波恩做学术报告时)打断报告,走上讲台拿起粉笔说:“这可以用底下的办法做得更好……”

合作探究

(2)长短句交错使用:

句式多变

事例一:钱学森召见邓稼先,说:“中国要放一个大爆竹,要你来做这个大爆竹。”当晚,稼先回去后与夫人通宵未眠。他只说,要去干一件工作:“从今以后我的生命就交给了这个工作。家中的事和两个孩子我是不能管了。”确实的,在稼先为国防大事献身时,他的女儿照样的下乡和回城没工作。

事例二:有一天,许德珩(邓稼先的岳父)问严济慈:“是谁为中国造出原子弹?”严哈哈大笑,说:“你去问你的女婿吧!”

事例三:杨振宁在美国听美国人说,中国人的原子弹是由美国科学家参与做成的。他问邓稼先“有没有美国人?”稼先当时不便回答,待周总理说“把实情告诉他”之后,稼先写了“没有任何外国人参加”的信。信从北京直接送到上海市委欢送杨振宁的宴会上。杨振宁当场打开一看,立即泪流满面。

说一说 邓稼先是怎样一个人?

拓展延伸

“党的好干部焦裕禄”

“为人民而死,虽死犹荣”

拓展延伸

爱国名言、事例

(1)位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游)

(2)苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)

(3)天下兴亡,匹夫有责。(顾炎武)

(4)为中华之崛起而读书。(周恩来)

(5)爱国高于一切。(肖邦)

(1)苏武牧羊十九年,须发尽白不移志。

(2)文天祥宁死不降元。

(3)波兰音乐家肖邦弥留之际嘱托妹妹把心脏带回祖国。

“苏武牧羊十九载,守得天开见明月。”

拓展延伸

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读