五年级下册科学教案-18.斜面-青岛版

文档属性

| 名称 | 五年级下册科学教案-18.斜面-青岛版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 149.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《斜面》教学设计

【教学内容】青岛版小学科学五年级下册第18课

【教学目标】

1.科学知识:通过自主探究活动,认识到斜面能够省力,而且是坡度越小越省力。

2.科学探究:能用木块、木板、小车、测力计等简单器材自主设计并完成斜面省力、以及斜面省力规律的模拟实验。

3.情感态度价值观:能通过生活实例说明斜面省力原理在生产生活中的简单应用,知道利用斜面可以提高工作效率。

【教学重点】斜面省力、以及斜面省力规律的探究过程。

【教学难点】认识生活中的变形斜面,分析斜面在生产和生活中的应用。

【教学准备】

教师准备:多媒体课件、实验记录单等。

学生分组实验材料:小车(每组相同)、测力计、木板(长、中、短三种)、相同木块若干块、铅笔、螺丝钉、直角三角形纸片(斜边涂成红色)、细铁丝等。

【教学过程】

一、创设情境、提出问题

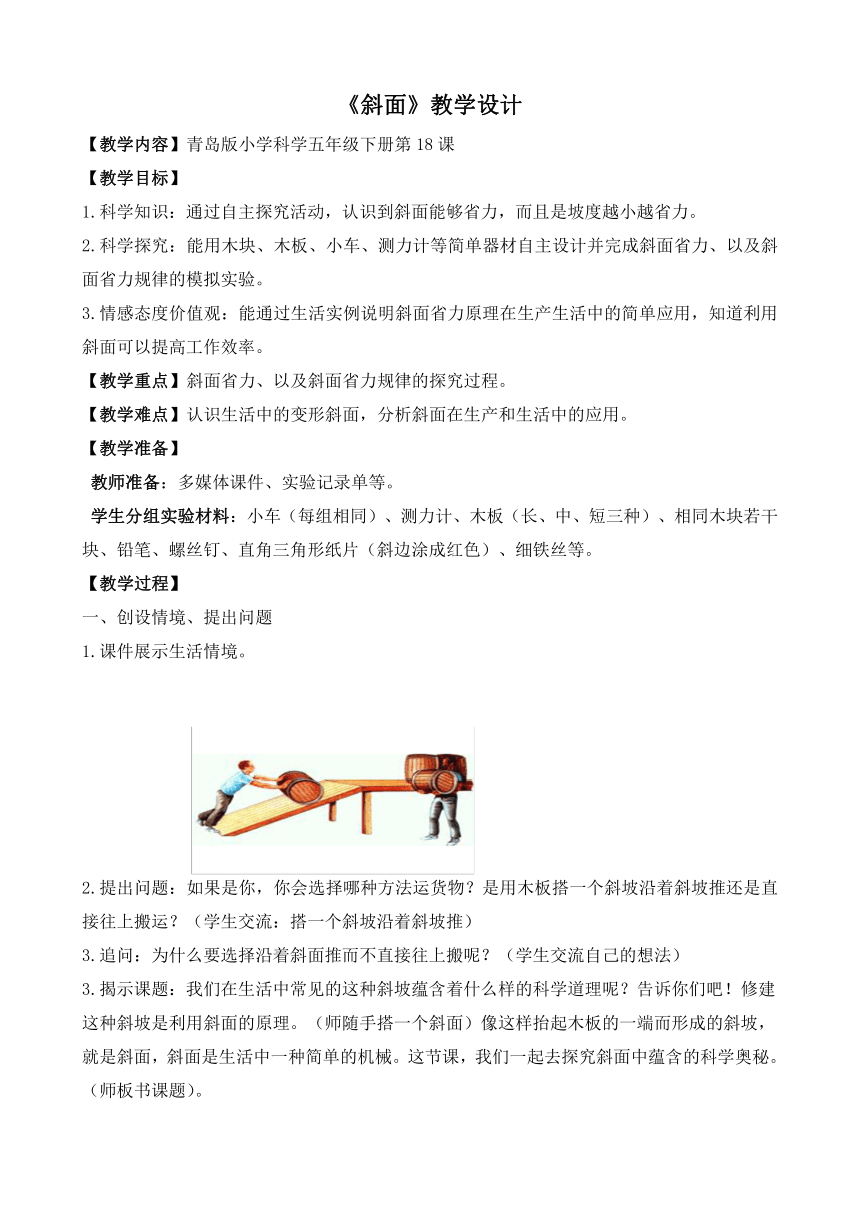

1.课件展示生活情境。

2.提出问题:如果是你,你会选择哪种方法运货物?是用木板搭一个斜坡沿着斜坡推还是直接往上搬运?(学生交流:搭一个斜坡沿着斜坡推)

3.追问:为什么要选择沿着斜面推而不直接往上搬呢?(学生交流自己的想法)

3.揭示课题:我们在生活中常见的这种斜坡蕴含着什么样的科学道理呢?告诉你们吧!修建这种斜坡是利用斜面的原理。(师随手搭一个斜面)像这样抬起木板的一端而形成的斜坡,就是斜面,斜面是生活中一种简单的机械。这节课,我们一起去探究斜面中蕴含的科学奥秘。(师板书课题)。

二、小组学习,自主探究

认识斜面。

1.提出问题:你们能像刚才老师那样,利用桌子上准备的木块、木板等材料搭一个斜面吗?(学生动手搭斜面,每小组搭一个斜面即可。)

2.师将斜面用线条画下来引导学生观察:请同学们仔细看一看,斜面的构造可以看作是我们学过的哪种图形?(直角三角形)

认识斜面的长度、高度和坡度。

(1)课件展示:

讲解:坡度就是斜面与平面之间的角度。

(2)学生在所搭斜面上指一指斜面的长度、高度和坡度。

猜测斜面的作用。

1.提出问题:斜面有什么作用?

预设:省劲、省力。

2.提出探究指向:同学们一致认为沿斜面推货物可以省力,但科学单凭感觉和猜测是不行的。斜面是否真的有省力的作用呢?同学们能不能运用准备的材料(测力计、木板、小车),通过科学实验和数据来证明这个问题呢?

(三)设计实验方案。

1.小组内讨论交流如何设计实验方案。

2.引导学生交流设计思路。(小组之间互相评议,提出疑问或好的建议)

预设:学生会想到设计一个对比实验:先直接用测力计把小车提起来,读出用了多少牛顿的力,再把小车放在斜面上,用测力计拉动小车,读出数据进行比较。

3.提出问题:为了更好的完成实验,在实验开始前你有提醒同学们注意的地方吗?

预设:注意分工合作,要随时记录好实验数据,要正确使用测力计…(相机引导学生交流使用测力计的注意事项)

4.师适时补充:同学们说得都不错,为了让我们的研究更加科学,操作更加精确,老师再给大家几点提示。

(四)小组合作,实验探究。

1.学生分组实验,观察并记录数据,完成实验记录单。

提升不同的物体

我们的发现

1.小车

2.( )

3.( )

直接提升物体的力(N)

利用斜面提升物体的力(N)

2.师巡视指导,提示学生在测量字典、文具盒等自选物体时,可以用细铁丝扎住做一个钩环。在使用铁丝时,要注意安全。

【设计意图:在实验探究环节,除了统一要求学生用课前准备的相同的小车进行对比实验外,还让学生多选择几种物品进行实验,是为了避免学生形成一种思维上的定势,把能沿斜面运行的物体局限于是有轮子,或者能滚动的物体。另外,这样设计,能使实验的结果更有说服力。】

三、汇报交流、评价质疑

(一)组织学生汇报交流探究的数据和结果。

1.各小组汇报数据,交流自己的发现。

预设:学生会发现,无论什么样的物品,从斜面拉上去用的力都小于直接把这个物体竖直提上去用的力,所以斜面可以省力。

2.师适时小结:通过刚才的研究,我们知道了斜面确实可以省力。

3.教师以电子表格汇总运用小车进行对比实验的数据。

小 组

1

2

3

4

竖直提起小车的力(N)

沿斜面拉小车的力(N)

4.引导学生观察数据,师质疑:和其他组的实验数据相比较,你还发现了什么?

5.学生对实验的数据进行比较分析,发现其中的规律,班内展示汇报。

预设:在发现斜面可以省力的基础上,学生可能会进一步发现:

(1)各组竖直提起小车用力数据相同,沿斜面拉小车用力数据不同。

(2)各组在斜面上所用拉力不同,说明省力情况不同。

探究斜面的省力规律。

1.探究影响斜面省力情况的因素。

(1)质疑:同学们在探究过程中发现了斜面省力的情况不同,造成这种现象可能和什么因素有关系呢?让我们一起从所搭的斜面上去寻找答案吧!

(2)将用力最小的组与用力最大的组所搭的斜面进行比较,学生交流自己的发现。

预设:学生会发现两组斜面的长度、高度、坡度不一样,或者是斜面的“陡缓”不同,可能还有学生会说出平缓的斜坡比较省力…

(3)进一步质疑:假设斜面的长度、高度、坡度是造成斜面省力情况不同的因素,你认为哪个因素是关键因素呢?(不要求学生马上回答)。让我们再次进行一次搭斜面的活动,看一看会有什么有价值的发现。

(4)提出活动要求:改变一下原来所搭斜面的坡度,看谁的办法最多?

(5)学生动手操作,完成后汇报交流自己改变坡度的方法。

预设:

方法一:所垫的木块个数(斜面高度)不变,改变木板的长短(斜面长度)

方法二:木板的长短(斜面长度)不变,改变所垫的木块的个数(斜面高度)

方法三:所垫的木块个数(斜面高度),木板的长短(斜面长度)都改变。

(6)引导交流:通过活动,你有什么重要的发现呢?(学生交流)

预设:斜面坡度会因为斜面的长度或高度的改变而发生变化。

思维能力较强的同学可能还会发现:高度一定时,斜面越长,坡度越小。斜面长度一定时,斜面的高度越低,坡度越小。

问题再现:同学们说的很好。现在你们可以大胆猜测,斜面的长度、高度、坡度哪一个是影响斜面省力情况的关键因素了?(坡度)

【设计意图:将用力最小的组与用力最大的组所搭的斜面进行比较这个环节,能让学生在直观上感知长度、高度、坡度是影响斜面省力情况的因素,再此基础上,设计一个改变原来所搭斜面坡度的活动,学生自然而然就会把影响斜面省力情况的关键因素转移到坡度上来,为下一环节的验证试验奠定了基础。】

2.设计方案,实验验证不同坡度斜面的省力情况。

(1)提出探究任务:同学们都猜测坡度是影响斜面省力情况的关键因素,到底是不是这样呢?还是让我们继续进行实验探究,用事实来说话吧!

(2)学生小组内制定实验方案。

(3)班内汇报交流,小组间互相补充,互相评价。

预设:

①实验方案总思路:先用木板和木块搭出几种坡度不同的斜面,测量出物体在各个斜面上提升的力和不用斜面直接提升的力,再进行对比。

②具体实验方案:

方案一:选择一块木板做斜面的长,在木板下分别垫上一块、两块、三块木块以改变斜面的高度来改变坡度的大小,测量出物体在不同坡度斜面上提升的力和不用斜面直接提升的力,再进行对比。

方案二:分别选用长、中、短三种木板做斜面的长,每次在木板下面垫上相同高度的木块,来改变斜面坡度的大小,然后测量出物体在不同坡度斜面上提升的力和不用斜面直接提升的力,再进行对比。

(4)适时质疑:你所设计的方案中,不变的条件是什么?需要改变的条件是什么?(学生交流)

预设:

方案一:小车的重量不变,斜面的长度不变,需要改变斜面的高度。

方案二:小车的重量不变,斜面的高度不变,需要改变斜面的高度。

(5)师结合学生交流情况,帮助学生进一步明确实验步骤。

(4)学生选择其中的一个方案进行试验,并完成实验记录单。师巡视,指导学生如何控制变量。

次数

直接提升物体的力(N)

沿不同斜面提升物体的力(N)

我的发现

坡度大

坡度适中

坡度小

1

2

平均值

(5)观察数据表格,分析数据,发现规律。

预设:斜面坡度越大,物体运动所需的拉力也越大;斜面坡度越小,物体运动所需的拉力也越小。。

(7)师适时总结:从刚才同学们的实验结果来看,斜面坡度越小越省力,或者说斜面越平缓越省力。(强调:我们不能说斜面坡度大费力,斜面坡度小省力。斜面都省力,只是坡度越小越省力而已。)

四、总结概括,抽象提升

(一)深化概念、提升认知。

1.认识变形的斜面--螺旋。

谈话:斜面不仅省力,而且还是一个“变脸”大师呢。(师出示螺丝)大家猜一猜,这会是斜面吗?(学生猜测)

师相机指导学生进行实践活动:请大家拿出准备好的一个直角三角形,把直角三角形一条直角边贴在一只铅笔上,然后将铅笔绕起来,看一看会有什么有趣的发现?(学生动手操作,交流发现)

预设:学生会发现斜面变成螺旋了。

师小结:螺旋是斜面的一种变形。

2.分析斜面原理在实际生活的应用。

(1)引导学生交流:生活中的许多地方都有斜面的利用,你们知道有哪些地方用到了斜面吗?(学生交流)

预设:这对于学生来说是个难点,因为斜面在生活中的隐性应用较多,学生很难发现。学生可能只会想到滑梯等比较直观的斜面。就算学生会说出楼梯、盘山公路,斧头等也只是知其然不知其所以然。

(2)适时点拨,强化认知。

师出示斜面在生活中应用的图片。(盘山公路、引桥、斧头、拉链、楼梯等)

结合盘山公路图片质疑:斜面有优点,但它有没有缺点呢?(学生交流)

预设:盘山公路让坡度变平缓了,但走的路程也长了

小结:斜面虽然省力,但是却费距离。生活中我们要根据实际情况合理使用斜面。

(二)总结概括:因为斜面能省力,所以在生活中应用广泛。螺旋、盘山公路(S型)、螺钉上的螺纹、楔形等都是斜面的变形。

五、巩固应用、拓展提高

过渡语:这节课,同学们通过团结协作,共同探究,揭开了斜面的秘密。同学们能不能做到学以致用呢?老师考一考你们。

解决生活问题(课件出示)

提问:你愿意从哪边坡爬这座山?为什么?(学生独立完成,班内展示交流)

2.课后拓展:同样长的螺钉,其螺纹圈数越多越省力,还是越少越省力?

3.课堂总结:

(1)学生交流本节课学习收获。

(2)生活中应用斜面的例子举不胜举,斜面这个简单机械在生活中应用非常广泛,只要我们善于观察就一定会有许多新的发现。希望同学们在生活中多进行观察,更多地了解斜面在生产、生活中的应用。

(3)提出新的探究任务:生活中的简单机械,除了斜面还有很多。下节课我们将一起探究另一种简单机械---杠杆的秘密,希望同学们课下搜集相关资料。

【教学反思】

对于斜面这节课,从事科学教学以来,听过不少示范课。听得课多了,无形中也积累了一些教学设计上的优秀经验。常言说道“取人之长补己之短”,可要真正做到这一点的确也很难。因为一篇好的教案,绝不是简单的东拼西凑,哪怕借鉴的全都是精华。写教案是为了上好课,除了用心设计,学生这个因素不可忽视。所以,在设计教案时,我根据学生的需求和实际教学中出现的情况及时调整了自己的设计思路。

一、在情境的创设上,选择学生生活中常见的实例为切入点引入斜面。真正的让学生体会到了生活中处处有科学,生活中最常见的事物也可以探究科学奥秘。在导入环节唤起学生的生活经验后,在此基础上让学生利用桌上的材料搭斜面,观察斜面,借助于老师画的斜面,直观地了解斜面的长度、高度及斜面坡度。

二、在探究影响斜面省力情况的因素时,我通过让学生观察比较两个组的斜面,让学生直观感受到可能是斜面的长度、高度、坡度三个因素影响着斜面省力情况。但接下来,我没有马上要求学生设计实验进行验证,而是让学生在一次猜测的基础上再次猜测谁是主要因素,接着设计一个“改变原来斜面坡度的”搭斜面活动,引导学生在不同斜面的对比中发现:斜面的高度、长度发生了变化,斜面的坡度也会跟着发生改变。从而合理猜测坡度是影响斜面省力因素的关键因素。同时,这个活动中还暗示着高度一定,斜面越长,坡度就越小的道理,无形中成了后面实验探究中的垫脚石。

三、对于行实验方案的设计,此在本节课中,我更多的是让学生在小组内独立探究交流,让学生在交流的过程中进行思维的碰撞,从而使自己的方案更加的科学有效。

四、在处理本课的教学难点——认识变的形斜面这一环节时,对于螺旋的认识我采取了以玩代讲的方式,让每位学生准备纸制的直角三角形(斜边涂上红色),然后让学生将直角三角形纸沿着直角边在笔杆上卷,得出螺旋是斜面的一种变形,极大地调动了学生的学习兴趣。对于盘山公路、斧头等运用斜面的原理,鉴于学生的理解能力,我采用图形结合,实物演示的方法进行适时的讲解。

【教学内容】青岛版小学科学五年级下册第18课

【教学目标】

1.科学知识:通过自主探究活动,认识到斜面能够省力,而且是坡度越小越省力。

2.科学探究:能用木块、木板、小车、测力计等简单器材自主设计并完成斜面省力、以及斜面省力规律的模拟实验。

3.情感态度价值观:能通过生活实例说明斜面省力原理在生产生活中的简单应用,知道利用斜面可以提高工作效率。

【教学重点】斜面省力、以及斜面省力规律的探究过程。

【教学难点】认识生活中的变形斜面,分析斜面在生产和生活中的应用。

【教学准备】

教师准备:多媒体课件、实验记录单等。

学生分组实验材料:小车(每组相同)、测力计、木板(长、中、短三种)、相同木块若干块、铅笔、螺丝钉、直角三角形纸片(斜边涂成红色)、细铁丝等。

【教学过程】

一、创设情境、提出问题

1.课件展示生活情境。

2.提出问题:如果是你,你会选择哪种方法运货物?是用木板搭一个斜坡沿着斜坡推还是直接往上搬运?(学生交流:搭一个斜坡沿着斜坡推)

3.追问:为什么要选择沿着斜面推而不直接往上搬呢?(学生交流自己的想法)

3.揭示课题:我们在生活中常见的这种斜坡蕴含着什么样的科学道理呢?告诉你们吧!修建这种斜坡是利用斜面的原理。(师随手搭一个斜面)像这样抬起木板的一端而形成的斜坡,就是斜面,斜面是生活中一种简单的机械。这节课,我们一起去探究斜面中蕴含的科学奥秘。(师板书课题)。

二、小组学习,自主探究

认识斜面。

1.提出问题:你们能像刚才老师那样,利用桌子上准备的木块、木板等材料搭一个斜面吗?(学生动手搭斜面,每小组搭一个斜面即可。)

2.师将斜面用线条画下来引导学生观察:请同学们仔细看一看,斜面的构造可以看作是我们学过的哪种图形?(直角三角形)

认识斜面的长度、高度和坡度。

(1)课件展示:

讲解:坡度就是斜面与平面之间的角度。

(2)学生在所搭斜面上指一指斜面的长度、高度和坡度。

猜测斜面的作用。

1.提出问题:斜面有什么作用?

预设:省劲、省力。

2.提出探究指向:同学们一致认为沿斜面推货物可以省力,但科学单凭感觉和猜测是不行的。斜面是否真的有省力的作用呢?同学们能不能运用准备的材料(测力计、木板、小车),通过科学实验和数据来证明这个问题呢?

(三)设计实验方案。

1.小组内讨论交流如何设计实验方案。

2.引导学生交流设计思路。(小组之间互相评议,提出疑问或好的建议)

预设:学生会想到设计一个对比实验:先直接用测力计把小车提起来,读出用了多少牛顿的力,再把小车放在斜面上,用测力计拉动小车,读出数据进行比较。

3.提出问题:为了更好的完成实验,在实验开始前你有提醒同学们注意的地方吗?

预设:注意分工合作,要随时记录好实验数据,要正确使用测力计…(相机引导学生交流使用测力计的注意事项)

4.师适时补充:同学们说得都不错,为了让我们的研究更加科学,操作更加精确,老师再给大家几点提示。

(四)小组合作,实验探究。

1.学生分组实验,观察并记录数据,完成实验记录单。

提升不同的物体

我们的发现

1.小车

2.( )

3.( )

直接提升物体的力(N)

利用斜面提升物体的力(N)

2.师巡视指导,提示学生在测量字典、文具盒等自选物体时,可以用细铁丝扎住做一个钩环。在使用铁丝时,要注意安全。

【设计意图:在实验探究环节,除了统一要求学生用课前准备的相同的小车进行对比实验外,还让学生多选择几种物品进行实验,是为了避免学生形成一种思维上的定势,把能沿斜面运行的物体局限于是有轮子,或者能滚动的物体。另外,这样设计,能使实验的结果更有说服力。】

三、汇报交流、评价质疑

(一)组织学生汇报交流探究的数据和结果。

1.各小组汇报数据,交流自己的发现。

预设:学生会发现,无论什么样的物品,从斜面拉上去用的力都小于直接把这个物体竖直提上去用的力,所以斜面可以省力。

2.师适时小结:通过刚才的研究,我们知道了斜面确实可以省力。

3.教师以电子表格汇总运用小车进行对比实验的数据。

小 组

1

2

3

4

竖直提起小车的力(N)

沿斜面拉小车的力(N)

4.引导学生观察数据,师质疑:和其他组的实验数据相比较,你还发现了什么?

5.学生对实验的数据进行比较分析,发现其中的规律,班内展示汇报。

预设:在发现斜面可以省力的基础上,学生可能会进一步发现:

(1)各组竖直提起小车用力数据相同,沿斜面拉小车用力数据不同。

(2)各组在斜面上所用拉力不同,说明省力情况不同。

探究斜面的省力规律。

1.探究影响斜面省力情况的因素。

(1)质疑:同学们在探究过程中发现了斜面省力的情况不同,造成这种现象可能和什么因素有关系呢?让我们一起从所搭的斜面上去寻找答案吧!

(2)将用力最小的组与用力最大的组所搭的斜面进行比较,学生交流自己的发现。

预设:学生会发现两组斜面的长度、高度、坡度不一样,或者是斜面的“陡缓”不同,可能还有学生会说出平缓的斜坡比较省力…

(3)进一步质疑:假设斜面的长度、高度、坡度是造成斜面省力情况不同的因素,你认为哪个因素是关键因素呢?(不要求学生马上回答)。让我们再次进行一次搭斜面的活动,看一看会有什么有价值的发现。

(4)提出活动要求:改变一下原来所搭斜面的坡度,看谁的办法最多?

(5)学生动手操作,完成后汇报交流自己改变坡度的方法。

预设:

方法一:所垫的木块个数(斜面高度)不变,改变木板的长短(斜面长度)

方法二:木板的长短(斜面长度)不变,改变所垫的木块的个数(斜面高度)

方法三:所垫的木块个数(斜面高度),木板的长短(斜面长度)都改变。

(6)引导交流:通过活动,你有什么重要的发现呢?(学生交流)

预设:斜面坡度会因为斜面的长度或高度的改变而发生变化。

思维能力较强的同学可能还会发现:高度一定时,斜面越长,坡度越小。斜面长度一定时,斜面的高度越低,坡度越小。

问题再现:同学们说的很好。现在你们可以大胆猜测,斜面的长度、高度、坡度哪一个是影响斜面省力情况的关键因素了?(坡度)

【设计意图:将用力最小的组与用力最大的组所搭的斜面进行比较这个环节,能让学生在直观上感知长度、高度、坡度是影响斜面省力情况的因素,再此基础上,设计一个改变原来所搭斜面坡度的活动,学生自然而然就会把影响斜面省力情况的关键因素转移到坡度上来,为下一环节的验证试验奠定了基础。】

2.设计方案,实验验证不同坡度斜面的省力情况。

(1)提出探究任务:同学们都猜测坡度是影响斜面省力情况的关键因素,到底是不是这样呢?还是让我们继续进行实验探究,用事实来说话吧!

(2)学生小组内制定实验方案。

(3)班内汇报交流,小组间互相补充,互相评价。

预设:

①实验方案总思路:先用木板和木块搭出几种坡度不同的斜面,测量出物体在各个斜面上提升的力和不用斜面直接提升的力,再进行对比。

②具体实验方案:

方案一:选择一块木板做斜面的长,在木板下分别垫上一块、两块、三块木块以改变斜面的高度来改变坡度的大小,测量出物体在不同坡度斜面上提升的力和不用斜面直接提升的力,再进行对比。

方案二:分别选用长、中、短三种木板做斜面的长,每次在木板下面垫上相同高度的木块,来改变斜面坡度的大小,然后测量出物体在不同坡度斜面上提升的力和不用斜面直接提升的力,再进行对比。

(4)适时质疑:你所设计的方案中,不变的条件是什么?需要改变的条件是什么?(学生交流)

预设:

方案一:小车的重量不变,斜面的长度不变,需要改变斜面的高度。

方案二:小车的重量不变,斜面的高度不变,需要改变斜面的高度。

(5)师结合学生交流情况,帮助学生进一步明确实验步骤。

(4)学生选择其中的一个方案进行试验,并完成实验记录单。师巡视,指导学生如何控制变量。

次数

直接提升物体的力(N)

沿不同斜面提升物体的力(N)

我的发现

坡度大

坡度适中

坡度小

1

2

平均值

(5)观察数据表格,分析数据,发现规律。

预设:斜面坡度越大,物体运动所需的拉力也越大;斜面坡度越小,物体运动所需的拉力也越小。。

(7)师适时总结:从刚才同学们的实验结果来看,斜面坡度越小越省力,或者说斜面越平缓越省力。(强调:我们不能说斜面坡度大费力,斜面坡度小省力。斜面都省力,只是坡度越小越省力而已。)

四、总结概括,抽象提升

(一)深化概念、提升认知。

1.认识变形的斜面--螺旋。

谈话:斜面不仅省力,而且还是一个“变脸”大师呢。(师出示螺丝)大家猜一猜,这会是斜面吗?(学生猜测)

师相机指导学生进行实践活动:请大家拿出准备好的一个直角三角形,把直角三角形一条直角边贴在一只铅笔上,然后将铅笔绕起来,看一看会有什么有趣的发现?(学生动手操作,交流发现)

预设:学生会发现斜面变成螺旋了。

师小结:螺旋是斜面的一种变形。

2.分析斜面原理在实际生活的应用。

(1)引导学生交流:生活中的许多地方都有斜面的利用,你们知道有哪些地方用到了斜面吗?(学生交流)

预设:这对于学生来说是个难点,因为斜面在生活中的隐性应用较多,学生很难发现。学生可能只会想到滑梯等比较直观的斜面。就算学生会说出楼梯、盘山公路,斧头等也只是知其然不知其所以然。

(2)适时点拨,强化认知。

师出示斜面在生活中应用的图片。(盘山公路、引桥、斧头、拉链、楼梯等)

结合盘山公路图片质疑:斜面有优点,但它有没有缺点呢?(学生交流)

预设:盘山公路让坡度变平缓了,但走的路程也长了

小结:斜面虽然省力,但是却费距离。生活中我们要根据实际情况合理使用斜面。

(二)总结概括:因为斜面能省力,所以在生活中应用广泛。螺旋、盘山公路(S型)、螺钉上的螺纹、楔形等都是斜面的变形。

五、巩固应用、拓展提高

过渡语:这节课,同学们通过团结协作,共同探究,揭开了斜面的秘密。同学们能不能做到学以致用呢?老师考一考你们。

解决生活问题(课件出示)

提问:你愿意从哪边坡爬这座山?为什么?(学生独立完成,班内展示交流)

2.课后拓展:同样长的螺钉,其螺纹圈数越多越省力,还是越少越省力?

3.课堂总结:

(1)学生交流本节课学习收获。

(2)生活中应用斜面的例子举不胜举,斜面这个简单机械在生活中应用非常广泛,只要我们善于观察就一定会有许多新的发现。希望同学们在生活中多进行观察,更多地了解斜面在生产、生活中的应用。

(3)提出新的探究任务:生活中的简单机械,除了斜面还有很多。下节课我们将一起探究另一种简单机械---杠杆的秘密,希望同学们课下搜集相关资料。

【教学反思】

对于斜面这节课,从事科学教学以来,听过不少示范课。听得课多了,无形中也积累了一些教学设计上的优秀经验。常言说道“取人之长补己之短”,可要真正做到这一点的确也很难。因为一篇好的教案,绝不是简单的东拼西凑,哪怕借鉴的全都是精华。写教案是为了上好课,除了用心设计,学生这个因素不可忽视。所以,在设计教案时,我根据学生的需求和实际教学中出现的情况及时调整了自己的设计思路。

一、在情境的创设上,选择学生生活中常见的实例为切入点引入斜面。真正的让学生体会到了生活中处处有科学,生活中最常见的事物也可以探究科学奥秘。在导入环节唤起学生的生活经验后,在此基础上让学生利用桌上的材料搭斜面,观察斜面,借助于老师画的斜面,直观地了解斜面的长度、高度及斜面坡度。

二、在探究影响斜面省力情况的因素时,我通过让学生观察比较两个组的斜面,让学生直观感受到可能是斜面的长度、高度、坡度三个因素影响着斜面省力情况。但接下来,我没有马上要求学生设计实验进行验证,而是让学生在一次猜测的基础上再次猜测谁是主要因素,接着设计一个“改变原来斜面坡度的”搭斜面活动,引导学生在不同斜面的对比中发现:斜面的高度、长度发生了变化,斜面的坡度也会跟着发生改变。从而合理猜测坡度是影响斜面省力因素的关键因素。同时,这个活动中还暗示着高度一定,斜面越长,坡度就越小的道理,无形中成了后面实验探究中的垫脚石。

三、对于行实验方案的设计,此在本节课中,我更多的是让学生在小组内独立探究交流,让学生在交流的过程中进行思维的碰撞,从而使自己的方案更加的科学有效。

四、在处理本课的教学难点——认识变的形斜面这一环节时,对于螺旋的认识我采取了以玩代讲的方式,让每位学生准备纸制的直角三角形(斜边涂上红色),然后让学生将直角三角形纸沿着直角边在笔杆上卷,得出螺旋是斜面的一种变形,极大地调动了学生的学习兴趣。对于盘山公路、斧头等运用斜面的原理,鉴于学生的理解能力,我采用图形结合,实物演示的方法进行适时的讲解。

同课章节目录

- 第一单元 人体内部的秘密

- 1. 食物到哪里去了

- 2. 我们的呼吸

- 3. 心脏和血管

- 4. 脑与神经

- 第二单元 我们怎么看到物体

- 5. 凸透镜

- 6. 照相机和眼睛

- 7. 保护眼睛

- 8. 潜望镜的秘密

- 9. 神奇的“眼睛”

- 第三单元 生物的生长与繁殖

- 10. 种子发芽了

- 11. 种辣椒

- 12. 植物的花

- 13. 果实是怎样形成的

- 14. 植物的“分身术”

- 15. 生物繁殖新技术

- 第四单元 春夏星空

- 16. 春季星空

- 17. 夏季星空

- 第五单元 生活中的机械

- 18. 斜面

- 19. 杠杆

- 20. 滑轮

- 21. 齿轮

- 22. 自行车的科学

- 23. 未来的交通工具

- 研究与实践

- 制作车辆模型

- 调查家乡的种植业