冀教版7下生物 3.1呼吸 教案

图片预览

文档简介

冀教版生物 七年级 下册

第三章 健肺强肾 精力充沛

呼吸

第二部分

《呼吸的过程》教学说课案设计

一、课程理念:

新课程倡导探究式学习,它是一种主动学习的方式。探究始于问题的发现,需要以一定的知识、经验和智力为基础,并依赖于科学的方法来实施。教师要做的就是引导学生去发现问题,给与必要的方法指导,学生才是探究的主体,让他们通过自主的探究来获得问题的结论。

二、教材分析

生物教材七年级下册主要是落实新课程标准10大主题中关于“生物圈中的人”、“健康的生活”两大主题。人体是一个完整而复杂的生命体,必需要完成各种生理活动。而呼吸就是一项完成人体和外界气体交换的重要活动,一旦停止,危及生命。它与消化、循化、泌尿都是人体新陈代谢不可缺少的条件。 呼吸之所以列在本册教材第三章,是因为它与消化、循环都有着密切的联系,在呼吸这一节中,把“呼吸道和肺”的知识列在前面,有了呼吸系统的结构和功能做铺垫,才会更有利于“呼吸的过程”的理解。可见教材这样的安排是非常符合学生的认知规律的。 “呼吸的过程”这部分内容的中心是说明人体怎样与外界进行气体交换。教材给出了呼吸的概念,详细介绍了呼吸过程的四个环节及实现途径,最后指出呼吸的实质。所以呼吸的过程和实质是本节课的重点。由于肺通气和气体交换涉及的知识面和概念较多,过程原理较为复杂,是学习的难点。另外,呼吸的实质也是本节课学生理解的重难点。

三、学情分析

学生每天都在呼吸,对肺通气、呼吸运动有着直接的感知和体验,另外消化和循环系统的知识前面已经学习过,这些已有的体验和知识都是建构新知的基础。 但是学生对于呼吸的认识仅限于吸气、呼气,这与我们生物学中探讨的呼吸概念是有偏差的,这对建构新知也会造成一定的干扰。 肺通气、气体交换的原理涉及到的气压、浓度等知识,对于还没有接触到理化知识的初一年级学生来说,在知识接纳过程中也会产生一定的障碍。

四、教学目标

1、知识性目标:

描述肺通气与呼吸运动;

概述人体肺部和组织里的的气体交换过程;

说明人体呼吸全过程的四个环节及呼吸的实质。

2、技能性目标:

通过质疑与方法的引导培养学生探究式学习的能力;

通过答疑、陈述、辩论培养学生思维、表达、质疑的能力;

通过制作并演示模型,培养学生动手和合作能力。

3、情感态度价值观目标:

通过探究培养学生实事求是的科学态度;

通过事故原因分析加强学生珍爱生命、关注健康的意识。

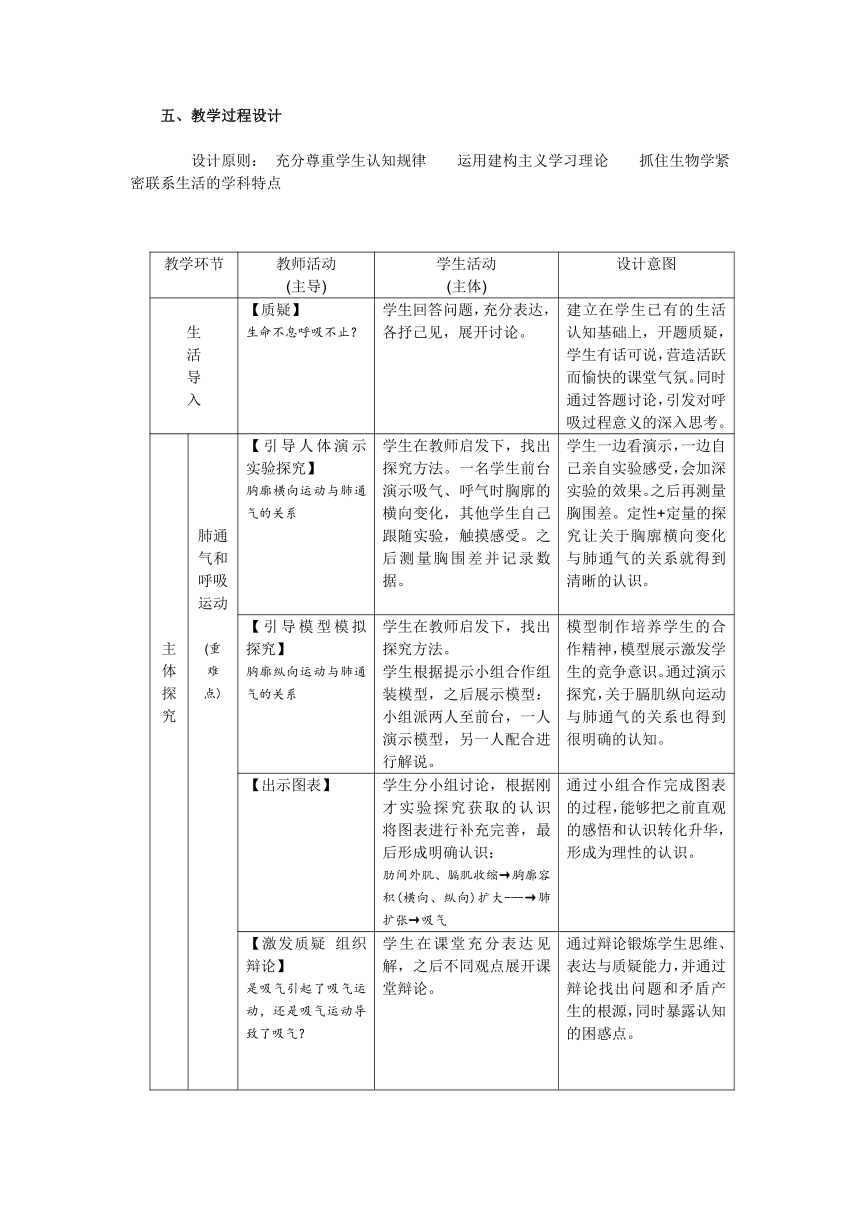

五、教学过程设计

设计原则: 充分尊重学生认知规律 运用建构主义学习理论 抓住生物学紧密联系生活的学科特点

教学环节

教师活动

(主导)

学生活动

(主体)

设计意图

生

活

导

入

【质疑】

生命不息呼吸不止?

学生回答问题,充分表达,各抒己见,展开讨论。

建立在学生已有的生活认知基础上,开题质疑,学生有话可说,营造活跃而愉快的课堂气氛。同时通过答题讨论,引发对呼吸过程意义的深入思考。

主

体

探

究

肺通气和

呼吸

运动

(重

难

点)

【引导人体演示实验探究】

胸廓横向运动与肺通气的关系

学生在教师启发下,找出探究方法。一名学生前台演示吸气、呼气时胸廓的横向变化,其他学生自己跟随实验,触摸感受。之后测量胸围差并记录数据。

学生一边看演示,一边自己亲自实验感受,会加深实验的效果。之后再测量胸围差。定性+定量的探究让关于胸廓横向变化与肺通气的关系就得到清晰的认识。

【引导模型模拟探究】

胸廓纵向运动与肺通气的关系

学生在教师启发下,找出探究方法。

学生根据提示小组合作组装模型,之后展示模型:小组派两人至前台,一人演示模型,另一人配合进行解说。

模型制作培养学生的合作精神,模型展示激发学生的竞争意识。通过演示探究,关于膈肌纵向运动与肺通气的关系也得到很明确的认知。

【出示图表】

学生分小组讨论,根据刚才实验探究获取的认识 将图表进行补充完善,最后形成明确认识:

肋间外肌、膈肌收缩→胸廓容积(横向、纵向)扩大---→肺扩张→吸气

通过小组合作完成图表的过程,能够把之前直观的感悟和认识转化升华,形成为理性的认识。

【激发质疑 组织辩论】

是吸气引起了吸气运动,还是吸气运动导致了吸气?

【引导启发再探究】

提示:若通过吸管向模型中吹气,又会有怎样的变化?

【补充知识】

气压、气压差、气体流动原理相关知识

【点拨】

肺内气体与外界气体的压力差是呼吸时气体进出的根本原因

学生在课堂充分表达见解,之后不同观点展开课堂辩论。

学生在教师引导和启发下,针对肺通气与呼吸运动的因果关系再次利用模型实验探究

最终达成共识,归纳结论:呼吸运动导致肺通气,肺通气通过呼吸运动来实现

通过辩论锻炼学生思维、表达与质疑能力,并通过辩论找出问题和矛盾产生的根源,同时暴露认知的困惑点。

基于探究目的不同,模型达到二次利用,充分发挥了它在突破难点中的重要作用。

教师“吹气试验”的提示,启发了学生的思维,对解决问题困惑起到了关键作用。

适时地知识补充雪中送炭,关键点的点拨画龙点睛。这些必要的知识讲述也能为解决学习难点起重要的助力作用。

气体在血液中

的运输

(简)

【出示吸入气体与呼出气体的成分比较表】

【引导自主探究】

学生比较吸入气体与呼出气体的成分数据,找出发生变化的气体成分,思考原因。

在问题引领下,学生观察示意图,小组讨论完成以下任务:

说出血循环系统主要结构

分别用红、蓝箭头标出氧气、二氧化碳在血液中的运输路径。

3、找出氧气入血液、出血液的两个部位。

通过吸入气体与呼出气体成分变化,引发学生对呼吸过程的探究欲。通过追踪氧气的去向与二氧化碳的来源巧妙地将第三环节前置。用意在于:1、二、四环节可合并探究学习; 2、可从课堂节奏上做缓冲;3、承上启下顺利过渡。

肺内

和

组织里

的

气体

交换

(重

难

点)

【引导读图探究】肺内和组织里的气体交换

【问题引导】

1、在肺和组织里,氧气和二氧化碳是怎样进行交换的?

2、为什么在肺部氧气入血,而在组织里却是氧气出血?

3、气体交换的原理是什么?

【补充知识】

扩散、气体浓度的概念

学生在小组内围绕问题展开探究:观察图片,研读教材、对比思考,讨论交流。

小组代表表达陈述,小组间相互评价,并进行补充。

归纳结论:肺内的气体交换和组织里的气体交换都是通过扩散作用来实现的。

扩散的根本原因是气体的浓度差

三个问题设计:(单图探究明过程--(对比差异找原因---(分析原因究原理,层层递进,由浅到深,意在培养学生逻辑思维的习惯。

归

纳

提

升

【引导归纳】

【引导推理探究】

【点拨】

呼吸过程的四个环节是为细胞的呼吸作用提供了供氧排碳的保障。

学生在教师引导下,小结刚才学过的内容:

呼吸过程的四个环节

2、各个环节的实现途径

学生独立研读课本,之后在问题引导下思考、推理,然后小组讨论、相互启发,最后课堂表达,统一认识:

人体进行各种生理活动都需要能量

在人体内能量来自于细胞中储存的有机物

有机物中的能量只有被分解才能释放出来

有机物分解过程需要有氧来参与,在释放能量的同时会产生二氧化碳和水。

得出结论:呼吸的实质是细胞氧化分解有机物,释放能量。

知识建构需要整合与归纳,经系统化加工才有利于形成稳固而持久的记忆。

学生对知识的深入的挖掘需要老师的引导,教师适度的点拨可起到画龙点睛的作用。呼吸实质的推理和挖掘就是呼吸过程的意义构建的过程,而新知只有经过意义构建,才能真正达到认知的同化。经过认知的提升过程,学生就会收获到学习本身带来的真正快乐的体验。

生

活

拓

展

【设置情境】

特殊状况---呼吸停止----现场急救

【引导自我教育】

学生小组联系实际生活中所见所闻联想,举出实例

说出所见闻到采取的现场急救的措施

联系本节呼气过程的四环节知识讨论分析呼吸停止的原因及急救的原理

结合本节内容,学生谈感触,讲体会。

学生在小组中联想,举例、分析、讨论。相互激发碰撞思维火花。之后再让学生表达,他们的课堂积极性就会非常高涨。学生们在愉快的课堂氛围中获得生存急救的基本知识和技能。

此环节意在加强珍爱生命,关注健康的教育,促进学生自觉养成健康生活的习惯。

教法反思: 1、在本节课中,教师通过设置情境、陈列数据、暴露矛盾,成功的引发了学生的质疑,通过不同方法的引导,让学生在已有认知基础上自主地展开探究,从而获得问题的解决。充分发挥了学生的探究主体作用,对养成探究式学习的习惯起到了积极的促进作用。

2、探究膈肌运动与肺通气的关系中制作的简易模型,利用废水瓶、小气球、吸管和线绳就能完成,充分体现了低成本、低耗材的环保理念,而且在教学中基于不同的探究目的反复利用,在突破教学难点的意义上充分体现了“小模型,大作用”。

第三章 健肺强肾 精力充沛

呼吸

第二部分

《呼吸的过程》教学说课案设计

一、课程理念:

新课程倡导探究式学习,它是一种主动学习的方式。探究始于问题的发现,需要以一定的知识、经验和智力为基础,并依赖于科学的方法来实施。教师要做的就是引导学生去发现问题,给与必要的方法指导,学生才是探究的主体,让他们通过自主的探究来获得问题的结论。

二、教材分析

生物教材七年级下册主要是落实新课程标准10大主题中关于“生物圈中的人”、“健康的生活”两大主题。人体是一个完整而复杂的生命体,必需要完成各种生理活动。而呼吸就是一项完成人体和外界气体交换的重要活动,一旦停止,危及生命。它与消化、循化、泌尿都是人体新陈代谢不可缺少的条件。 呼吸之所以列在本册教材第三章,是因为它与消化、循环都有着密切的联系,在呼吸这一节中,把“呼吸道和肺”的知识列在前面,有了呼吸系统的结构和功能做铺垫,才会更有利于“呼吸的过程”的理解。可见教材这样的安排是非常符合学生的认知规律的。 “呼吸的过程”这部分内容的中心是说明人体怎样与外界进行气体交换。教材给出了呼吸的概念,详细介绍了呼吸过程的四个环节及实现途径,最后指出呼吸的实质。所以呼吸的过程和实质是本节课的重点。由于肺通气和气体交换涉及的知识面和概念较多,过程原理较为复杂,是学习的难点。另外,呼吸的实质也是本节课学生理解的重难点。

三、学情分析

学生每天都在呼吸,对肺通气、呼吸运动有着直接的感知和体验,另外消化和循环系统的知识前面已经学习过,这些已有的体验和知识都是建构新知的基础。 但是学生对于呼吸的认识仅限于吸气、呼气,这与我们生物学中探讨的呼吸概念是有偏差的,这对建构新知也会造成一定的干扰。 肺通气、气体交换的原理涉及到的气压、浓度等知识,对于还没有接触到理化知识的初一年级学生来说,在知识接纳过程中也会产生一定的障碍。

四、教学目标

1、知识性目标:

描述肺通气与呼吸运动;

概述人体肺部和组织里的的气体交换过程;

说明人体呼吸全过程的四个环节及呼吸的实质。

2、技能性目标:

通过质疑与方法的引导培养学生探究式学习的能力;

通过答疑、陈述、辩论培养学生思维、表达、质疑的能力;

通过制作并演示模型,培养学生动手和合作能力。

3、情感态度价值观目标:

通过探究培养学生实事求是的科学态度;

通过事故原因分析加强学生珍爱生命、关注健康的意识。

五、教学过程设计

设计原则: 充分尊重学生认知规律 运用建构主义学习理论 抓住生物学紧密联系生活的学科特点

教学环节

教师活动

(主导)

学生活动

(主体)

设计意图

生

活

导

入

【质疑】

生命不息呼吸不止?

学生回答问题,充分表达,各抒己见,展开讨论。

建立在学生已有的生活认知基础上,开题质疑,学生有话可说,营造活跃而愉快的课堂气氛。同时通过答题讨论,引发对呼吸过程意义的深入思考。

主

体

探

究

肺通气和

呼吸

运动

(重

难

点)

【引导人体演示实验探究】

胸廓横向运动与肺通气的关系

学生在教师启发下,找出探究方法。一名学生前台演示吸气、呼气时胸廓的横向变化,其他学生自己跟随实验,触摸感受。之后测量胸围差并记录数据。

学生一边看演示,一边自己亲自实验感受,会加深实验的效果。之后再测量胸围差。定性+定量的探究让关于胸廓横向变化与肺通气的关系就得到清晰的认识。

【引导模型模拟探究】

胸廓纵向运动与肺通气的关系

学生在教师启发下,找出探究方法。

学生根据提示小组合作组装模型,之后展示模型:小组派两人至前台,一人演示模型,另一人配合进行解说。

模型制作培养学生的合作精神,模型展示激发学生的竞争意识。通过演示探究,关于膈肌纵向运动与肺通气的关系也得到很明确的认知。

【出示图表】

学生分小组讨论,根据刚才实验探究获取的认识 将图表进行补充完善,最后形成明确认识:

肋间外肌、膈肌收缩→胸廓容积(横向、纵向)扩大---→肺扩张→吸气

通过小组合作完成图表的过程,能够把之前直观的感悟和认识转化升华,形成为理性的认识。

【激发质疑 组织辩论】

是吸气引起了吸气运动,还是吸气运动导致了吸气?

【引导启发再探究】

提示:若通过吸管向模型中吹气,又会有怎样的变化?

【补充知识】

气压、气压差、气体流动原理相关知识

【点拨】

肺内气体与外界气体的压力差是呼吸时气体进出的根本原因

学生在课堂充分表达见解,之后不同观点展开课堂辩论。

学生在教师引导和启发下,针对肺通气与呼吸运动的因果关系再次利用模型实验探究

最终达成共识,归纳结论:呼吸运动导致肺通气,肺通气通过呼吸运动来实现

通过辩论锻炼学生思维、表达与质疑能力,并通过辩论找出问题和矛盾产生的根源,同时暴露认知的困惑点。

基于探究目的不同,模型达到二次利用,充分发挥了它在突破难点中的重要作用。

教师“吹气试验”的提示,启发了学生的思维,对解决问题困惑起到了关键作用。

适时地知识补充雪中送炭,关键点的点拨画龙点睛。这些必要的知识讲述也能为解决学习难点起重要的助力作用。

气体在血液中

的运输

(简)

【出示吸入气体与呼出气体的成分比较表】

【引导自主探究】

学生比较吸入气体与呼出气体的成分数据,找出发生变化的气体成分,思考原因。

在问题引领下,学生观察示意图,小组讨论完成以下任务:

说出血循环系统主要结构

分别用红、蓝箭头标出氧气、二氧化碳在血液中的运输路径。

3、找出氧气入血液、出血液的两个部位。

通过吸入气体与呼出气体成分变化,引发学生对呼吸过程的探究欲。通过追踪氧气的去向与二氧化碳的来源巧妙地将第三环节前置。用意在于:1、二、四环节可合并探究学习; 2、可从课堂节奏上做缓冲;3、承上启下顺利过渡。

肺内

和

组织里

的

气体

交换

(重

难

点)

【引导读图探究】肺内和组织里的气体交换

【问题引导】

1、在肺和组织里,氧气和二氧化碳是怎样进行交换的?

2、为什么在肺部氧气入血,而在组织里却是氧气出血?

3、气体交换的原理是什么?

【补充知识】

扩散、气体浓度的概念

学生在小组内围绕问题展开探究:观察图片,研读教材、对比思考,讨论交流。

小组代表表达陈述,小组间相互评价,并进行补充。

归纳结论:肺内的气体交换和组织里的气体交换都是通过扩散作用来实现的。

扩散的根本原因是气体的浓度差

三个问题设计:(单图探究明过程--(对比差异找原因---(分析原因究原理,层层递进,由浅到深,意在培养学生逻辑思维的习惯。

归

纳

提

升

【引导归纳】

【引导推理探究】

【点拨】

呼吸过程的四个环节是为细胞的呼吸作用提供了供氧排碳的保障。

学生在教师引导下,小结刚才学过的内容:

呼吸过程的四个环节

2、各个环节的实现途径

学生独立研读课本,之后在问题引导下思考、推理,然后小组讨论、相互启发,最后课堂表达,统一认识:

人体进行各种生理活动都需要能量

在人体内能量来自于细胞中储存的有机物

有机物中的能量只有被分解才能释放出来

有机物分解过程需要有氧来参与,在释放能量的同时会产生二氧化碳和水。

得出结论:呼吸的实质是细胞氧化分解有机物,释放能量。

知识建构需要整合与归纳,经系统化加工才有利于形成稳固而持久的记忆。

学生对知识的深入的挖掘需要老师的引导,教师适度的点拨可起到画龙点睛的作用。呼吸实质的推理和挖掘就是呼吸过程的意义构建的过程,而新知只有经过意义构建,才能真正达到认知的同化。经过认知的提升过程,学生就会收获到学习本身带来的真正快乐的体验。

生

活

拓

展

【设置情境】

特殊状况---呼吸停止----现场急救

【引导自我教育】

学生小组联系实际生活中所见所闻联想,举出实例

说出所见闻到采取的现场急救的措施

联系本节呼气过程的四环节知识讨论分析呼吸停止的原因及急救的原理

结合本节内容,学生谈感触,讲体会。

学生在小组中联想,举例、分析、讨论。相互激发碰撞思维火花。之后再让学生表达,他们的课堂积极性就会非常高涨。学生们在愉快的课堂氛围中获得生存急救的基本知识和技能。

此环节意在加强珍爱生命,关注健康的教育,促进学生自觉养成健康生活的习惯。

教法反思: 1、在本节课中,教师通过设置情境、陈列数据、暴露矛盾,成功的引发了学生的质疑,通过不同方法的引导,让学生在已有认知基础上自主地展开探究,从而获得问题的解决。充分发挥了学生的探究主体作用,对养成探究式学习的习惯起到了积极的促进作用。

2、探究膈肌运动与肺通气的关系中制作的简易模型,利用废水瓶、小气球、吸管和线绳就能完成,充分体现了低成本、低耗材的环保理念,而且在教学中基于不同的探究目的反复利用,在突破教学难点的意义上充分体现了“小模型,大作用”。