2010届高考生物二轮专题梳理(6):生物与环境

文档属性

| 名称 | 2010届高考生物二轮专题梳理(6):生物与环境 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 17.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2010-01-04 13:52:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

专题六 生物与环境

结论性语句背诵篇。。。早上背一背,很有必要

1.种群是一定自然区域内所有同种生物个体的总和,种群是生物进化的基本单位也是生物繁殖的基本单位。

2种群的特征包括数量特征、空间特征等,其中数量特征主要有种群密度、出生率和死亡率、年龄组成和性别比例等。空间特征有集群型、均匀型、随机型等

3.种群数量的变化包括数量的增加、减少、波动和平衡等。

4.群落的结构包括垂直结构和水平结构。垂直方向上群落具有分层现象,垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力。又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。在水平方向上,不同地段分布的种群往往不同,而同一地段上的种群密度也有不同,常呈镶嵌分布。垂直结构和水平结构都是以种群为基本单位。

6.生物群落的演替过程

初生演替:初生裸地-------地衣、苔藓阶段-------草本植物阶段------灌木阶段-----森林阶段

次生演替:次生裸地------草本阶段------灌木阶段-----森林阶段

7.生态系统是由生物与它所生存的环境相互作用而形成的统一整体,最大的生态系统是生物圈。包括地球上所有的生物及其生存环境的总和。

8.生态系统的结构包括生态系统的组成成分以及营养结构。生态系统中占主导地位的是生产者。

9.生态系统的功能包括能量流动,物质循环和信息传递。

10.流经生态系统的总能量是生产者固定的所有太阳能,能量流动的特点是单向流动,逐级递减的。物质循环具有全球性的特点,并且是反复出现,循环利用的。

11.生态系统的稳态是生态系统结构和功能协调发展的重要标志。是通过各个生物种群所具有的调控能力和自我恢复能力来维持的。

12.生态系统的自我调节能力的大小取决于其中的物种组成、营养结构、生物与生物以及生物与环境之间的关系等。

13.生态系统稳态的破坏的实质是外来的干扰或者压力超过了生态系统自身更新和自我调节能力。

14.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础。

15. 提高生态系统的稳定性一方面要控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自动调节能力;另一方面,对人类利用强度比较大的生态系统,应实施相应的物质、能量的投入,保证生态系统内容结构与功能的协调。

16.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。遗传多样性和物种多样性是构成生态系统多样性的基础,而生态系统多样性则是遗传多样性和物种多样性得以维持的基本保证。生物多样性是生物进化的结果。

17.自然环境和人口变化构成了既相互影响又相互制约的关系。

18.人口增长过快引发了环境、自然资源以及经济发展等一系列的问题。主要的体现在水资源危机、森林破坏、土地资源丧失以及环境污染等等。

19.人口增长引发环境问题的实质是人类活动超出了环境的承受能力,对人类自身赖以生存的生态系统的结构和功能造成了破坏。要根本解决世界人口过多的问题,必须控制自己,要有计划生育,使人口的增长与社会、经济的发展相适应,与环境相协调。

重、难点知识归纳篇。。。课堂理一理,定有收获

1.种群各个特征之间的联系

年龄组成

决定 预↓测 决定

出生率和死亡率————→ 种群密度 ←————迁入和迁出

影↑响

性别比例

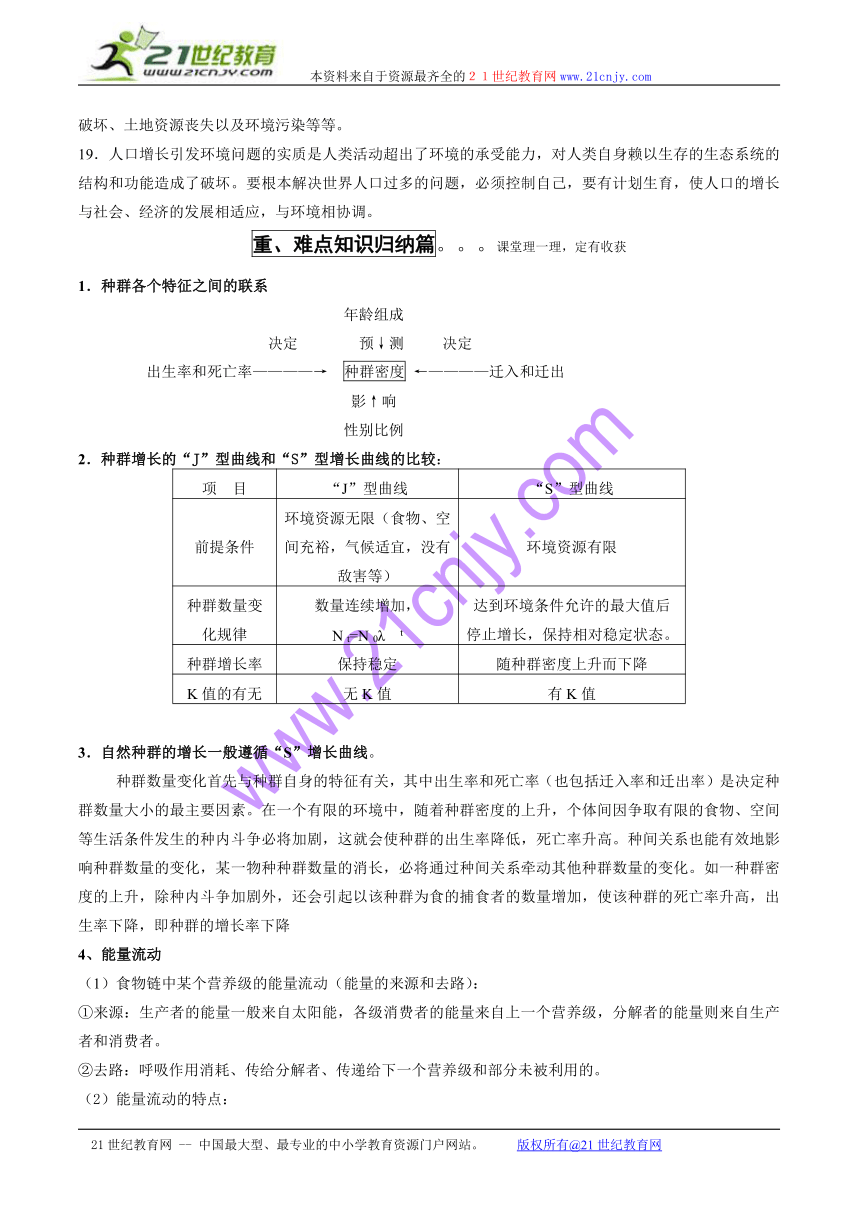

2.种群增长的“J”型曲线和“S”型增长曲线的比较:

项 目 “J”型曲线 “S”型曲线

前提条件 环境资源无限(食物、空间充裕,气候适宜,没有敌害等) 环境资源有限

种群数量变化规律 数量连续增加,N t=N 0λ t 达到环境条件允许的最大值后停止增长,保持相对稳定状态。

种群增长率 保持稳定 随种群密度上升而下降

K值的有无 无K值 有K值

3.自然种群的增长一般遵循“S”增长曲线。

种群数量变化首先与种群自身的特征有关,其中出生率和死亡率(也包括迁入率和迁出率)是决定种群数量大小的最主要因素。在一个有限的环境中,随着种群密度的上升,个体间因争取有限的食物、空间等生活条件发生的种内斗争必将加剧,这就会使种群的出生率降低,死亡率升高。种间关系也能有效地影响种群数量的变化,某一物种种群数量的消长,必将通过种间关系牵动其他种群数量的变化。如一种群密度的上升,除种内斗争加剧外,还会引起以该种群为食的捕食者的数量增加,使该种群的死亡率升高,出生率下降,即种群的增长率下降

4、能量流动

(1)食物链中某个营养级的能量流动(能量的来源和去路):

①来源:生产者的能量一般来自太阳能,各级消费者的能量来自上一个营养级,分解者的能量则来自生产者和消费者。

②去路:呼吸作用消耗、传给分解者、传递给下一个营养级和部分未被利用的。

(2)能量流动的特点:

①单向流动:由于食物关系不可逆。②逐级递减:能量在流动过程中有损耗。

5.碳循环图解:

6.能量流动和物质循环关系

项目 能量流动 物质循环

形式 以有机物形式流动 以无机物形式流动

过程 沿食物链(网)单向流动 在无机环境和生物群落间往复循环

范围 生态系统各营养级 全球性

特点 单向流动,逐级递减 反复出现,循环流动

联系 能量的固定、转移、释放离不开物质的合成和分解。物质是能量沿食物链(网)流动的载体。能量是物质在生态系统中往复循环的动力。

7、本专题解题注意事项

#运用生态系统的营养结构分析时,应注意以下几点:

(1)弄清食物网中有几条食物链,要从生产者数起,到最高营养级为止。

(2)注意生物所处的营养级与消费的级别是不一致的,一条食物链中生物所处的消费者级别比营养级的级别少一级,在食物网中,某生物营养级的级别也不是一成不变的。

(3)弄清食物网中,某生物数量的变动对其他生物的影响。

#运用能量流动的原理分析时,应注意以下几点:

(1)搞清楚能量流动的起点。

(2)知道流经生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能的总量。

(3)能量流动的渠道是顺着食物链和食物网进行的。

(4)能量流动的特点:单向流动、逐级递减的,传递效率约为10%-20%。

(5)根据传递效率分析食物链的能量消耗:

生产者————消费者 消耗最少------选最短食物链和最大传递效率20%

消耗最多------选最长食物链和最小传递效率10%

#运用物质循环的原理进行分析时,应注意以下几点

(1)物质循环中的物质是指构成生物体的基本元素

(2)基本元素进入生物群落的途径,主要通过光合作用,也可以通过化能合成作用。

(3)基本元素由生物群落回到无机环境的途径,主要是呼吸作用。

(4)基本元素在生物群落中的传递,主要是靠食物链和食物网。

8.生态系统的稳定性的比较。

生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。其中抵抗力稳定性是生态系统抵抗外来干扰,避免生态系统遭到破坏的能力。抵抗力稳定性的大小取决于该生态系统的生物物种的多少和营养结构的复杂程度。生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越高;而恢复力稳定性则是生态系统被破坏后恢复原状的能力,恢复力稳定性的大小和抵抗力稳定性的大小往往存在着相反的关系。

抵抗力稳定性越高,则恢复力稳定性就越弱。恢复力稳定性越强,则抵抗力稳定性就越弱。

9.生物多样性的三个不同层次。

生物多样性可分为遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个不同的层次。

(1)遗传多样性是指种内基因的变化,包括种内显著不同的种群间和同一种群内的遗传变异,遗传多样性的测定主要包括染色体多态性、蛋白质多态性和DNA多态性3个方面。

(2)物种多样性是指某一特定地理区域内动物、植物及微生物种类的丰富性。物种多样性的现状、物种多样性的形成、演化及维持机制、物种的灭绝速率及原因、如何对物种进行有效保护与持续利用等是物种多样性研究的主要内容。

(3)生态系统多样性是指生物及其生存环境所构成的综合体。地球上生存生物的环境很多,这些生物和其生存的环境形成了多种多样的生态系统。

10.生物多样性的价值:

(1)直接使用价值:

(2)间接使用价值:是指对生态平衡、生物圈稳态的调节功能,是生物多样性具有重要的生态功能

(3)潜在使用价值:尚未被发现的价值。

www.

大气中的二氧化碳库

微生物分解作用

植 物

动 物

化石燃料

动植物残骸

燃

烧

光

合

作

用

呼吸作用

呼吸作用

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

专题六 生物与环境

结论性语句背诵篇。。。早上背一背,很有必要

1.种群是一定自然区域内所有同种生物个体的总和,种群是生物进化的基本单位也是生物繁殖的基本单位。

2种群的特征包括数量特征、空间特征等,其中数量特征主要有种群密度、出生率和死亡率、年龄组成和性别比例等。空间特征有集群型、均匀型、随机型等

3.种群数量的变化包括数量的增加、减少、波动和平衡等。

4.群落的结构包括垂直结构和水平结构。垂直方向上群落具有分层现象,垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力。又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。在水平方向上,不同地段分布的种群往往不同,而同一地段上的种群密度也有不同,常呈镶嵌分布。垂直结构和水平结构都是以种群为基本单位。

6.生物群落的演替过程

初生演替:初生裸地-------地衣、苔藓阶段-------草本植物阶段------灌木阶段-----森林阶段

次生演替:次生裸地------草本阶段------灌木阶段-----森林阶段

7.生态系统是由生物与它所生存的环境相互作用而形成的统一整体,最大的生态系统是生物圈。包括地球上所有的生物及其生存环境的总和。

8.生态系统的结构包括生态系统的组成成分以及营养结构。生态系统中占主导地位的是生产者。

9.生态系统的功能包括能量流动,物质循环和信息传递。

10.流经生态系统的总能量是生产者固定的所有太阳能,能量流动的特点是单向流动,逐级递减的。物质循环具有全球性的特点,并且是反复出现,循环利用的。

11.生态系统的稳态是生态系统结构和功能协调发展的重要标志。是通过各个生物种群所具有的调控能力和自我恢复能力来维持的。

12.生态系统的自我调节能力的大小取决于其中的物种组成、营养结构、生物与生物以及生物与环境之间的关系等。

13.生态系统稳态的破坏的实质是外来的干扰或者压力超过了生态系统自身更新和自我调节能力。

14.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础。

15. 提高生态系统的稳定性一方面要控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自动调节能力;另一方面,对人类利用强度比较大的生态系统,应实施相应的物质、能量的投入,保证生态系统内容结构与功能的协调。

16.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。遗传多样性和物种多样性是构成生态系统多样性的基础,而生态系统多样性则是遗传多样性和物种多样性得以维持的基本保证。生物多样性是生物进化的结果。

17.自然环境和人口变化构成了既相互影响又相互制约的关系。

18.人口增长过快引发了环境、自然资源以及经济发展等一系列的问题。主要的体现在水资源危机、森林破坏、土地资源丧失以及环境污染等等。

19.人口增长引发环境问题的实质是人类活动超出了环境的承受能力,对人类自身赖以生存的生态系统的结构和功能造成了破坏。要根本解决世界人口过多的问题,必须控制自己,要有计划生育,使人口的增长与社会、经济的发展相适应,与环境相协调。

重、难点知识归纳篇。。。课堂理一理,定有收获

1.种群各个特征之间的联系

年龄组成

决定 预↓测 决定

出生率和死亡率————→ 种群密度 ←————迁入和迁出

影↑响

性别比例

2.种群增长的“J”型曲线和“S”型增长曲线的比较:

项 目 “J”型曲线 “S”型曲线

前提条件 环境资源无限(食物、空间充裕,气候适宜,没有敌害等) 环境资源有限

种群数量变化规律 数量连续增加,N t=N 0λ t 达到环境条件允许的最大值后停止增长,保持相对稳定状态。

种群增长率 保持稳定 随种群密度上升而下降

K值的有无 无K值 有K值

3.自然种群的增长一般遵循“S”增长曲线。

种群数量变化首先与种群自身的特征有关,其中出生率和死亡率(也包括迁入率和迁出率)是决定种群数量大小的最主要因素。在一个有限的环境中,随着种群密度的上升,个体间因争取有限的食物、空间等生活条件发生的种内斗争必将加剧,这就会使种群的出生率降低,死亡率升高。种间关系也能有效地影响种群数量的变化,某一物种种群数量的消长,必将通过种间关系牵动其他种群数量的变化。如一种群密度的上升,除种内斗争加剧外,还会引起以该种群为食的捕食者的数量增加,使该种群的死亡率升高,出生率下降,即种群的增长率下降

4、能量流动

(1)食物链中某个营养级的能量流动(能量的来源和去路):

①来源:生产者的能量一般来自太阳能,各级消费者的能量来自上一个营养级,分解者的能量则来自生产者和消费者。

②去路:呼吸作用消耗、传给分解者、传递给下一个营养级和部分未被利用的。

(2)能量流动的特点:

①单向流动:由于食物关系不可逆。②逐级递减:能量在流动过程中有损耗。

5.碳循环图解:

6.能量流动和物质循环关系

项目 能量流动 物质循环

形式 以有机物形式流动 以无机物形式流动

过程 沿食物链(网)单向流动 在无机环境和生物群落间往复循环

范围 生态系统各营养级 全球性

特点 单向流动,逐级递减 反复出现,循环流动

联系 能量的固定、转移、释放离不开物质的合成和分解。物质是能量沿食物链(网)流动的载体。能量是物质在生态系统中往复循环的动力。

7、本专题解题注意事项

#运用生态系统的营养结构分析时,应注意以下几点:

(1)弄清食物网中有几条食物链,要从生产者数起,到最高营养级为止。

(2)注意生物所处的营养级与消费的级别是不一致的,一条食物链中生物所处的消费者级别比营养级的级别少一级,在食物网中,某生物营养级的级别也不是一成不变的。

(3)弄清食物网中,某生物数量的变动对其他生物的影响。

#运用能量流动的原理分析时,应注意以下几点:

(1)搞清楚能量流动的起点。

(2)知道流经生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能的总量。

(3)能量流动的渠道是顺着食物链和食物网进行的。

(4)能量流动的特点:单向流动、逐级递减的,传递效率约为10%-20%。

(5)根据传递效率分析食物链的能量消耗:

生产者————消费者 消耗最少------选最短食物链和最大传递效率20%

消耗最多------选最长食物链和最小传递效率10%

#运用物质循环的原理进行分析时,应注意以下几点

(1)物质循环中的物质是指构成生物体的基本元素

(2)基本元素进入生物群落的途径,主要通过光合作用,也可以通过化能合成作用。

(3)基本元素由生物群落回到无机环境的途径,主要是呼吸作用。

(4)基本元素在生物群落中的传递,主要是靠食物链和食物网。

8.生态系统的稳定性的比较。

生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。其中抵抗力稳定性是生态系统抵抗外来干扰,避免生态系统遭到破坏的能力。抵抗力稳定性的大小取决于该生态系统的生物物种的多少和营养结构的复杂程度。生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越高;而恢复力稳定性则是生态系统被破坏后恢复原状的能力,恢复力稳定性的大小和抵抗力稳定性的大小往往存在着相反的关系。

抵抗力稳定性越高,则恢复力稳定性就越弱。恢复力稳定性越强,则抵抗力稳定性就越弱。

9.生物多样性的三个不同层次。

生物多样性可分为遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个不同的层次。

(1)遗传多样性是指种内基因的变化,包括种内显著不同的种群间和同一种群内的遗传变异,遗传多样性的测定主要包括染色体多态性、蛋白质多态性和DNA多态性3个方面。

(2)物种多样性是指某一特定地理区域内动物、植物及微生物种类的丰富性。物种多样性的现状、物种多样性的形成、演化及维持机制、物种的灭绝速率及原因、如何对物种进行有效保护与持续利用等是物种多样性研究的主要内容。

(3)生态系统多样性是指生物及其生存环境所构成的综合体。地球上生存生物的环境很多,这些生物和其生存的环境形成了多种多样的生态系统。

10.生物多样性的价值:

(1)直接使用价值:

(2)间接使用价值:是指对生态平衡、生物圈稳态的调节功能,是生物多样性具有重要的生态功能

(3)潜在使用价值:尚未被发现的价值。

www.

大气中的二氧化碳库

微生物分解作用

植 物

动 物

化石燃料

动植物残骸

燃

烧

光

合

作

用

呼吸作用

呼吸作用

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录