人教版语文必修2:1 《荷塘月色 》 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修2:1 《荷塘月色 》 教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 49.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-06 22:50:10 | ||

图片预览

文档简介

《荷塘月色》教学设计

重点展示技能类型 在本篇课文的教学设计中,涉及到了多个教学技能的使用,其中较为重要的主要有以下三个:“诗词”导入法在导入环节中,我基于本篇文章的内容,展示了一首自创的小诗,一方面是为了引起学生对课文中“荷”、“月”等景物的注意,让学生更好地体验、理解课文;另一方面是为了激发学生的创作欲望,为第二部分中的“诗行改写”打下基础。“诗行改写”教学法该方法主要是学生通过诗行的形式将课文中著名的景物描写重新进行排列,一方面是因为《荷塘月色》这篇文章其语言有很多诗性的表达,本身就有一种诗的意境,诗行的形式有助于学生通过诵读体味课文中诗的意境和诗的韵味。另一方面,诗行改写的形式较为新颖,且主要涉及句式的转变,对于高一的学生来说,可操作性较强,能够很好地发挥学生的实践创作能力。同时,也能够让学生在改写和汇报展示的过程中充分理解“通感、叠音词”等表现手法的艺术效果,与教师的直接灌输相比,更具体验性。“问题探究”教学方法在教学设计的第三部分主要采用的是“问题探究”的教学方法,四个问题,由景入情,一以贯之,层层推进,逐渐将学生探究的触角引向课文中的“三个矛盾”和“两个转折”,披文入理,引导学生深入探究文本,充分感受作者在课文中情感脉络的变化,从而将学生的思维引向更深层次的思考。另外,“朗读”教学法和“评点”教学法在各个环节中都有所涉及。

教学目标 一、能够通过诗行改写,分析文中通感、叠音词等表现手法的艺术效果。二、能够通过问题探究,明晰课文中的“三对矛盾”和“两个转折句”,并能够简要分析其内涵。三、能够通过情感脉络梳理,把握“荷塘月色”的象征涵义,深刻理解朱自清先生独处时带有自我抒情化的情思。

教学过程

时间 教师行为 预设学生行为 教学技能要素

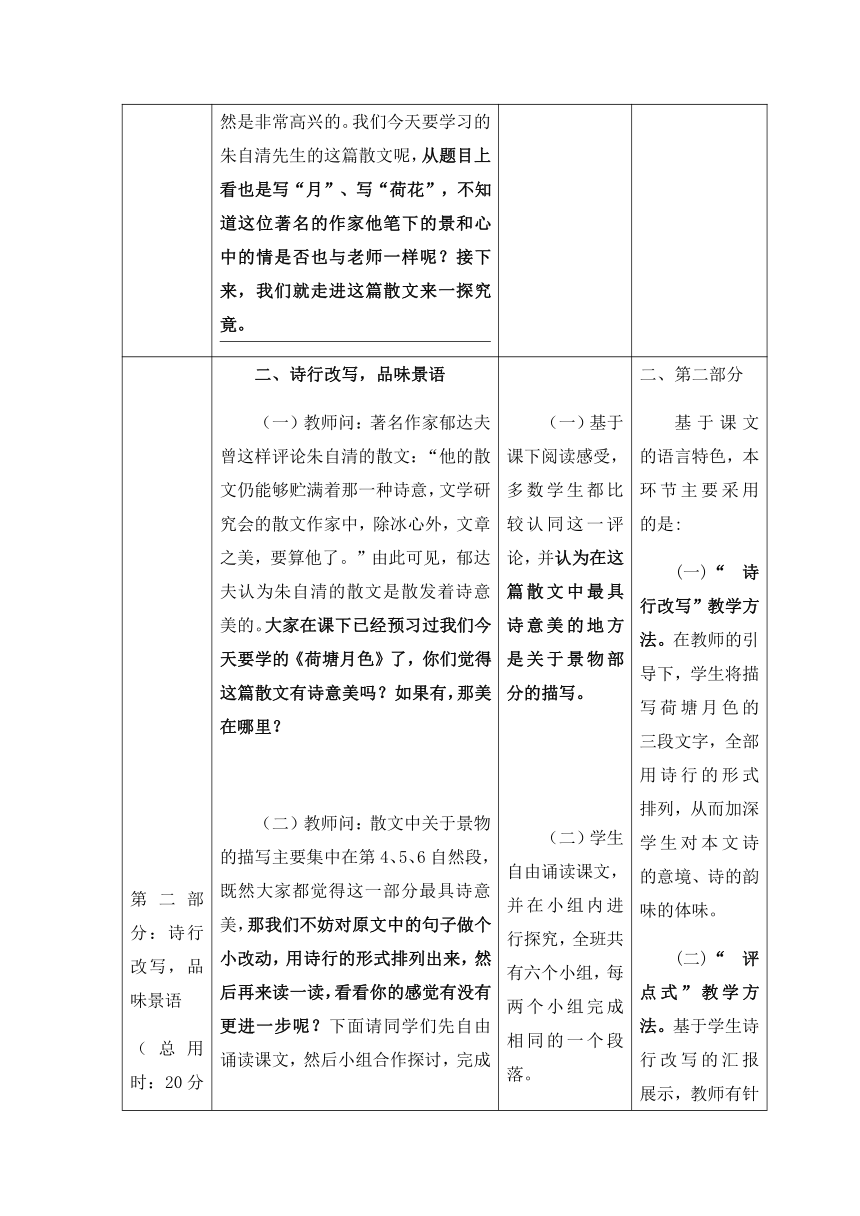

第一部分:导入(2分钟) 激趣导入,学生起兴(一)导入(教师):同学们,老师曾经写过一首小诗,现在给大家展示一下。(多媒体放映)皎皎明月映水间,淼淼平湖托红莲。花开映月红妆在,赚得行人多喜欢。在之前的古诗文学习中我们都知道,诗人常常借意象入诗词来抒发情感,那么大家知道在老师写的这首诗中用了哪些意象吗?通过意象抒发了什么样的情感呢?教师:同学们分析的很准确,当老师看到盛开着的红莲在皎洁月光的映衬下如美人一般时,心里自然是非常高兴的。我们今天要学习的朱自清先生的这篇散文呢,从题目上看也是写“月”、写“荷花”,不知道这位著名的作家他笔下的景和心中的情是否也与老师一样呢?接下来,我们就走进这篇散文来一探究竟。 (一)学生认真诵读这首小诗,由于诗意较为浅显,多数学生都能回答出“皎洁的明月”和“盛开的红莲”这两个意象。并能准确说出老师在写这首诗时非常愉快的心情。 一、第一部分基于课文内容,本环节主要采用的是“诗词”导入法并配以多媒体放映,教师自创小诗,在激发学生亲近课文、探究课文欲望的同时,也为“诗行改写”教学环节奠定基础,能够有效唤醒学生的创作欲望。

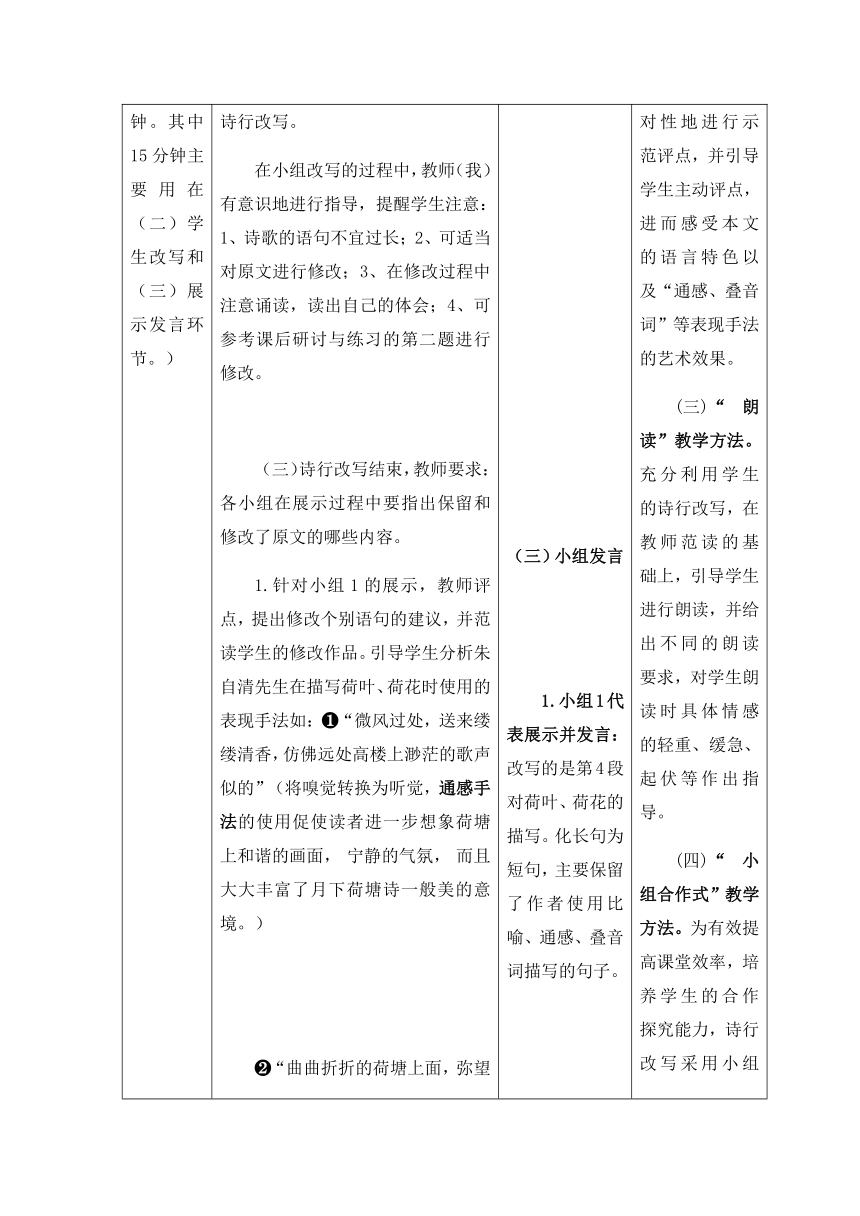

第二部分:诗行改写,品味景语(总用时:20分钟。其中15分钟主要用在(二)学生改写和(三)展示发言环节。) 二、诗行改写,品味景语(一)教师问:著名作家郁达夫曾这样评论朱自清的散文:“他的散文仍能够贮满着那一种诗意,文学研究会的散文作家中,除冰心外,文章之美,要算他了。”由此可见,郁达夫认为朱自清的散文是散发着诗意美的。大家在课下已经预习过我们今天要学的《荷塘月色》了,你们觉得这篇散文有诗意美吗?如果有,那美在哪里?(二)教师问:散文中关于景物的描写主要集中在第4、5、6自然段,既然大家都觉得这一部分最具诗意美,那我们不妨对原文中的句子做个小改动,用诗行的形式排列出来,然后再来读一读,看看你的感觉有没有更进一步呢?下面请同学们先自由诵读课文,然后小组合作探讨,完成诗行改写。在小组改写的过程中,教师(我)有意识地进行指导,提醒学生注意:1、诗歌的语句不宜过长;2、可适当对原文进行修改;3、在修改过程中注意诵读,读出自己的体会;4、可参考课后研讨与练习的第二题进行修改。 (三)诗行改写结束,教师要求:各小组在展示过程中要指出保留和修改了原文的哪些内容。1.针对小组1的展示,教师评点,提出修改个别语句的建议,并范读学生的修改作品。引导学生分析朱自清先生在描写荷叶、荷花时使用的表现手法如:?“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”(将嗅觉转换为听觉,通感手法的使用促使读者进一步想象荷塘上和谐的画面, 宁静的气氛, 而且大大丰富了月下荷塘诗一般美的意境。) ?“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子”(问学生在这句话中可否将“曲曲折折”改为“曲折”、将“田田”改为“相连”?) 教师分析结束,让学生再读用诗行排列的描写荷叶、荷花的句子。 针对小组3的展示,教师评点。引导学生分析这一段中朱自清先生在描写当晚的月光时使用的动词如:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”以及“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。”主要是让学生感受动词的使用,增加了物态情貌的形象感。 教师分析结束,要求学生诵读该小组用诗行排列的描写月光的句子。 针对小组5的展示,教师评点。引导学生关注在这一段中朱自清先生笔下的荷塘周围树木的特征。并要求学生在诵读过程中要通过语调的变化读出杨树的“高大”和“浓密”。 小组发言结束,教师要求各小组学生再次齐读用诗行改写后的作品,体会朱自清先生在这篇散文中的诗意语言以及营造出的诗意氛围和意境。 (一)基于课下阅读感受,多数学生都比较认同这一评论,并认为在这篇散文中最具诗意美的地方是关于景物部分的描写。 (二)学生自由诵读课文,并在小组内进行探究,全班共有六个小组,每两个小组完成相同的一个段落。 (三)小组发言 1.小组1代表展示并发言:改写的是第4段对荷叶、荷花的描写。化长句为短句,主要保留了作者使用比喻、通感、叠音词描写的句子。 学生一致认为是不能替换的。多数学生能够意识到叠音词的使用增加了语言的音乐美。学生齐声诵读,在读的过程中更加注意品味语言。2.小组3代表展示发言:改写的是第5段中对月光的描写,保留了作者使用的带有动词的句子。 学生在教师分析的基础上自由诵读,融入自己的感悟体会。3.小组5代表展示发言:改写的是第6段中对荷塘周围树木的描写,修改了部分连接词,删除了个别语句。(四)各小组齐读,感情充沛,语速、语调都较为恰切。 二、第二部分基于课文的语言特色,本环节主要采用的是:“诗行改写”教学方法。在教师的引导下,学生将描写荷塘月色的三段文字,全部用诗行的形式排列,从而加深学生对本文诗的意境、诗的韵味的体味。“评点式”教学方法。基于学生诗行改写的汇报展示,教师有针对性地进行示范评点,并引导学生主动评点,进而感受本文的语言特色以及“通感、叠音词”等表现手法的艺术效果。“朗读”教学方法。充分利用学生的诗行改写,在教师范读的基础上,引导学生进行朗读,并给出不同的朗读要求,对学生朗读时具体情感的轻重、缓急、起伏等作出指导。“小组合作式”教学方法。为有效提高课堂效率,培养学生的合作探究能力,诗行改写采用小组合作完成并展示汇报的形式。

第三部分:由景入情,品味情语(总用时:15分钟。其中在对课文中两个“转折句”的分析上用时较长。) 三、由景入情,品味情语“一切景语皆情语”,由景入情,通过问题探究,品味朱自清先生语言背后的情感特征。要求学生细读文本,回答问题。 问题1:在本篇文章中,朱自清先生笔下今晚的荷塘是美丽的、静谧的、富有诗意的。而平常的荷塘也是如此吗?教师板书:平常的荷塘(漆黑) 今晚的荷塘(静谧) 问题 2:造成今晚的荷塘与平常的荷塘不一样的原因是什么呢?(教师提醒学生注意第一段中“忽然想起日日走过的荷塘”这句话。) 教师肯定学生3的发言,点出在今晚“满月”的背后实际隐藏着作者与平常不一样的心情。要求学生品读课文前三段,感受作者心情的变化。 问题3:从前三段的阅读中,我们可以感受到作者心情的变化,试在文中找出描写作者心情发生变化的转折句。教师板书:平常的自己(不宁静) 今晚的自己(自由的) 教师肯定学生4的回答。点出“今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的”这句话是作者情绪由“不宁静”变为“自由”的转折点。引入相关背景知识,让学生理解朱自清先生心情不宁静的心理背景主要有:家庭生活的烦恼、工作压力与人事纠结并存的工作环境、社会时局的混乱等。阐释与现实生活、社会相比,今晚的荷塘在朱自清先生眼中是他“享受独处时光、思绪自由飞翔”的精神家园。问题4:在本篇课文中,朱自清先生的心情由开始的“不宁静”转为“自由”后,他的心情是一直都在象征着自由家园的荷塘环境中保持着自由吗?说说你的看法。 在前三个问题的基础上,此时学生已经充分认识到了“今晚的荷塘”的象征涵义,根据学生5的回答,教师需要指出的是:与前文中朱自清先生的心情由“不宁静”到“自由”的转折点相对应,“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了”这句话恰好是作者的心情由“自由”的精神家园转到现实生活的转折点。在作者看来,“今晚荷塘月色”中的自由是短暂的,最终还是要回到现实生活中,感受生活、工作以及社会中的无奈。教师板书:平常的世界(混乱) 今晚的世界(美好) 学生自由诵读课文后或小组讨论或自己思考。 学生1回答:根据课文第二段对通往荷塘小路的描写可推测:平常的荷塘应该也是漆黑一片、阴森森的、有些怕人。学生2回答:从第一段中可知:因为今晚是“满月”,作者觉得荷塘应该另有一番样子。学生3回答:“满月”并不是今晚特有的,平常也会有。根据第三段,原因应该是作者今晚较为特殊的自由的心情。 学生4回答:第二段的最后一句话“今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的”是作者心情变化的转折句。在这句话之前作者写道自己这几天的心情是不宁静的,并描写了平常通往荷塘的阴森小路。而在这句话之后,作者转入自由的荷塘月色环境中,身心上都是自由的。 学生5回答:根据课文最后一段“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了”可知,作者最后从荷塘又回到了家中,他的心情在经历了一番自由之后又回到现实中,可能还要继续忍受现实中的烦恼。 三、第三部分基于第二部分对文中景物描写的分析,本环节主要采用的是:“问题探究”教学方法。四个教学问题,层层深入,环环相扣,引发学生思维,让学生在问题驱动下走进文本探究分析,从而正确把握文章主旨。“对话式”教学方法。在学生问题探究回答环节中,教师适时与学生进行对话,并加以提示,推动学生向更深层次思考。

第四部分:归纳总结,拓展深化(总用时:3分钟。) 四、归纳总结,拓展深化品味过本篇散文的景语和情语,教师要求学生再次诵读课文,诵读要求:读出作者情感上的变化。 学生诵读结束,教师总结:品味《荷塘月色》中的景语,我们感受到了朱自清先生笔下的诗意美;品味《荷塘月色》中的情语,我们体会到了那一夜独处时朱自清先生带有自我抒情化的情思。由现实生活到荷塘月色,最终又回到现实,期间的情绪变化未尝不是一种人生的体验与感悟,这种体验与感悟对于生活在不同时代背景中的我们来说,也是有相通之处的。所以,阅读这篇散文,我们要学会感受它、欣赏它、品读它,或许在不经意间你也会与它产生共鸣。老师希望在课下大家一定要多读几遍,“慢慢读,学会欣赏”。 学生再次诵读课文,多数同学能够在诵读过程中通过语调的调整显示作者情感的变化,较之初读课文时有很大的提升。 四、第四部分基于以上环节对文章景语、情语的分析,本环节主要采用:“朗读”教学方法。在对全文有了较深的理解后,再次要求学生进行朗读,有利于学生情感上的升华和教师进行总结。

教师板书贯穿在课堂教学的第三个环节:由景入情,品味情语。 五、板书设计 自由精神的家园 (静谧)荷塘(阴森)今晚(自由)自己(不宁静) 平常 (美好)世界(混乱) 由家到荷塘 由荷塘到家

设计思路说明 整体设计思路:基于对高一学生学情的深入分析,我的设计旨在以“诗行改写,品味景语”到“由景入情,品味情语”这条线贯穿整个课堂,紧紧围绕三个教学目标,把握文中作者呈现的“三个矛盾”、“两个转折”的关键点,通过问题探究、品味诵读等多种教学方式,让学生在掌握本篇课文的语言特色外,深入体会特定时代背景下作者情感的变化以及对自由精神家园的追寻,理解作者所赋予的“荷塘月色”的特殊内涵。导入环节设计说明好的导入能够让学生迅速进入课文、感知课文。从景物出发导入本篇课文的教学设计,基本上都是引用前人创作的关于“荷”、“月”等诗句,但是其效果却一般。因此,在本篇教学设计中,我采用自创诗词的方法进行导入,与之相比将更加具有真实可观性。“诗行改写、品味景语”教学环节设计说明《荷塘月色》的语言特色分析是教学过程必不可少的环节,也是通向作者情感分析的重要途径。与传统的教师直接灌输分析相比,我设计的“诗行改写”的方法不仅基于文本,而且紧紧围绕本篇文章的语言特色,充分发掘学生的实践潜能,让学生在创作、品读的过程中完成教学目标一。“由景入情、品味情语”教学环节设计说明在本环节中,基于景物的分析,为了让学生更好地理解作者的情感变化,我设计了四个教学问题,由景入情,层层推进,在让学生基于文本探究回答的过程中,逐渐明晰文中的“三个矛盾”和“两个转折”,感受作者情感的脉络变化。与“直接让学生在文中找出作者情感变化的语句”相比,此设计能够让学生在探究的过程中加深体验,更为深入地理解课文内涵,有效完成教学目标二和三。“归纳总结、拓展深化”教学环节设计说明学生朗读、教师总结并提出阅读建议,是对学生情感体验的升华,也是注重学生个性化阅读体验的显现。板书设计说明板书设计简洁明了,概括全文,突出了文中的“三个矛盾”和“两个转折”,形象直观,有助于学生理解课文内容,完成教学目标。