人教部编版七年级历史下册第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 136.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-07 14:06:04 | ||

图片预览

文档简介

第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

一、选择题

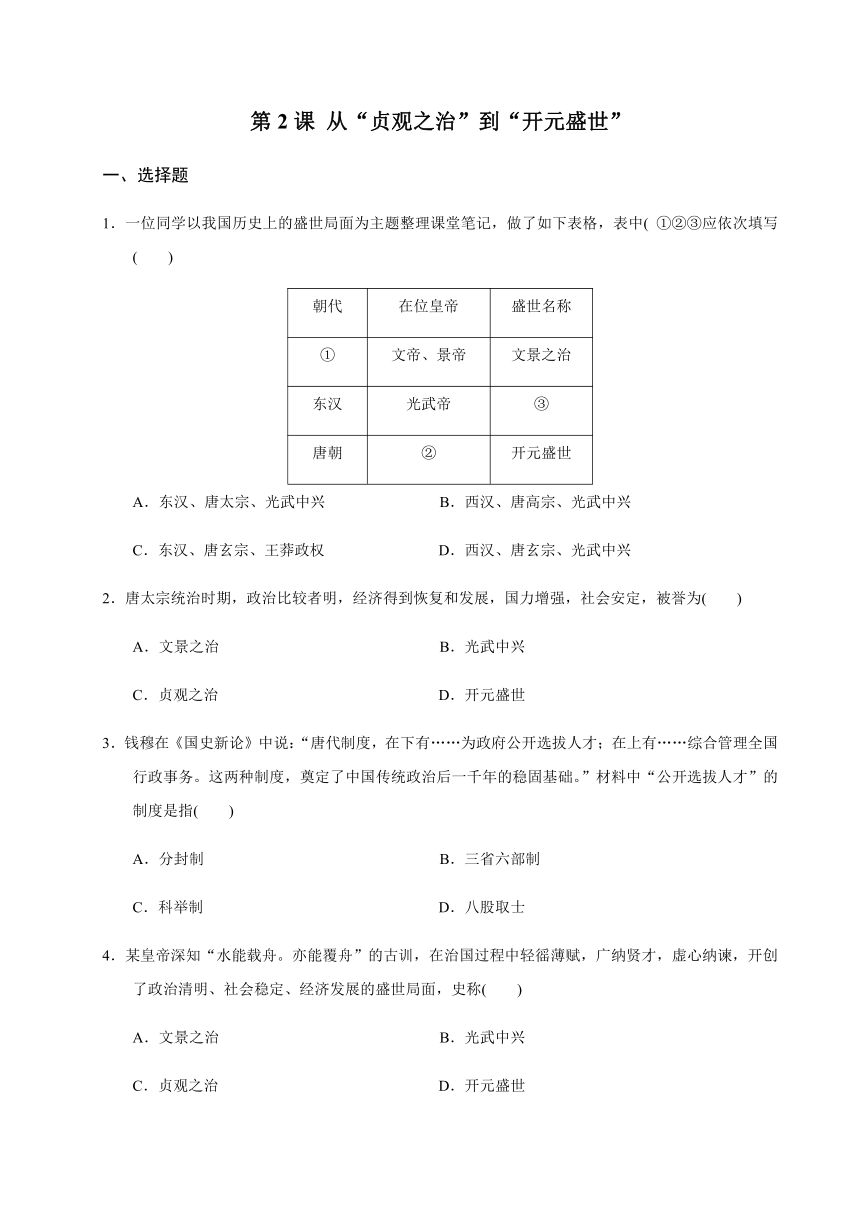

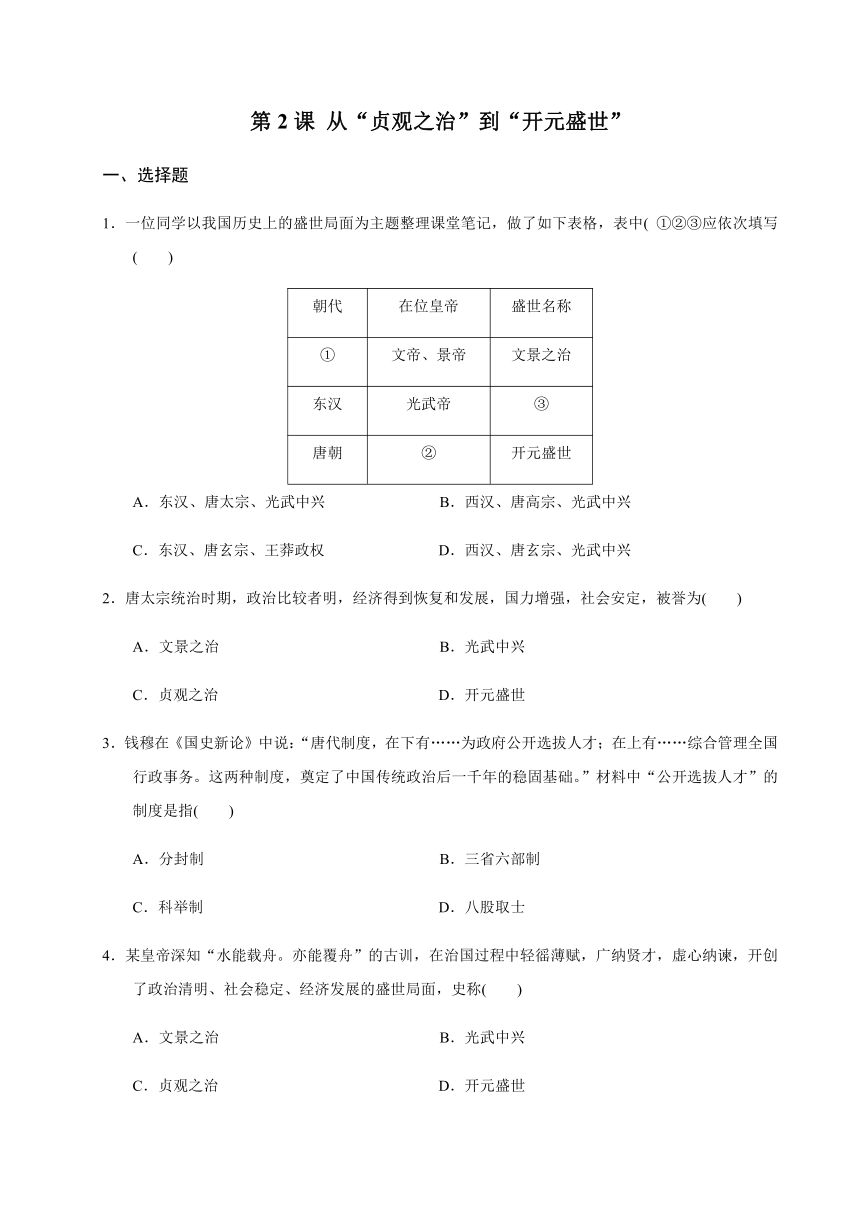

1.一位同学以我国历史上的盛世局面为主题整理课堂笔记,做了如下表格,表中( ①②③应依次填写( )

朝代 在位皇帝 盛世名称

① 文帝、景帝 文景之治

东汉 光武帝 ③

唐朝 ② 开元盛世

A.东汉、唐太宗、光武中兴???????????????????? B.西汉、唐高宗、光武中兴

C.东汉、唐玄宗、王莽政权???????????????????? D.西汉、唐玄宗、光武中兴

2.唐太宗统治时期,政治比较者明,经济得到恢复和发展,国力增强,社会安定,被誉为( )

A.文景之治???????????? B.光武中兴?????????????

C.贞观之治???????????? D.开元盛世

3.钱穆在《国史新论》中说:“唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才;在上有……综合管理全国行政事务。这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。”材料中“公开选拔人才”的制度是指( )

A.分封制???????????????? B.三省六部制?????????

C.科举制???????????????? D.八股取士

4.某皇帝深知“水能载舟。亦能覆舟”的古训,在治国过程中轻徭薄赋,广纳贤才,虚心纳谏,开创了政治清明、社会稳定、经济发展的盛世局面,史称( )

A.文景之治???????????? B.光武中兴?????????????

C.贞观之治???????????? D.开元盛世

5.《唐摭[zhí]言》中记载,(唐太宗)见新进士鱼贯而出,说:“天下英雄入吾毂中(喻圈套)矣。”正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”。材料反映的是( )

A.禅让制???????????????? B.察举制?????????????????

C.九品中正制???????? D.科举制

6.621年,魏征归顺唐朝,受到太子李建成重用。“玄武门之变”后,唐太宗器重他的才干和耿直,不计前嫌,委任为谏议大夫,这说明唐太宗( )

A.轻徭薄赋???????????? B.简法轻刑?????????????

C.选贤任能???????????? D.恩威并施

7.有位历史老师是个对联迷.他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写唐太宗的( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣???? B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫清色误王国???? D.陈桥兵变成君主,黄抱加身显威风

8.安西都护府、北庭都护府是唐朝在西域设立的最高军政机构。其中,安西都护府的治所在今天新疆的( )

A.轮台???????????????????????????????????????????????????????? B.库车

C.吉木萨尔北破城子???????????????????????????????? D.霍城

9.唐太宗在《帝范》中明确指出:“国之匡辅,必待忠良,任使得其人,天下自治。”对此,他采取的措施是( )

A.重视人才,任用贤能???????????????????????????? B.裁撤冗官,整顿吏治

C.废除苛捐杂税,减轻农民负担???????????? D.合并州县,考核官员

10.“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”这段材料介绍的制度诞生于( )

A.西周???????????????????? B.隋朝?????????????????????

C.唐朝???????????????????? D.元朝

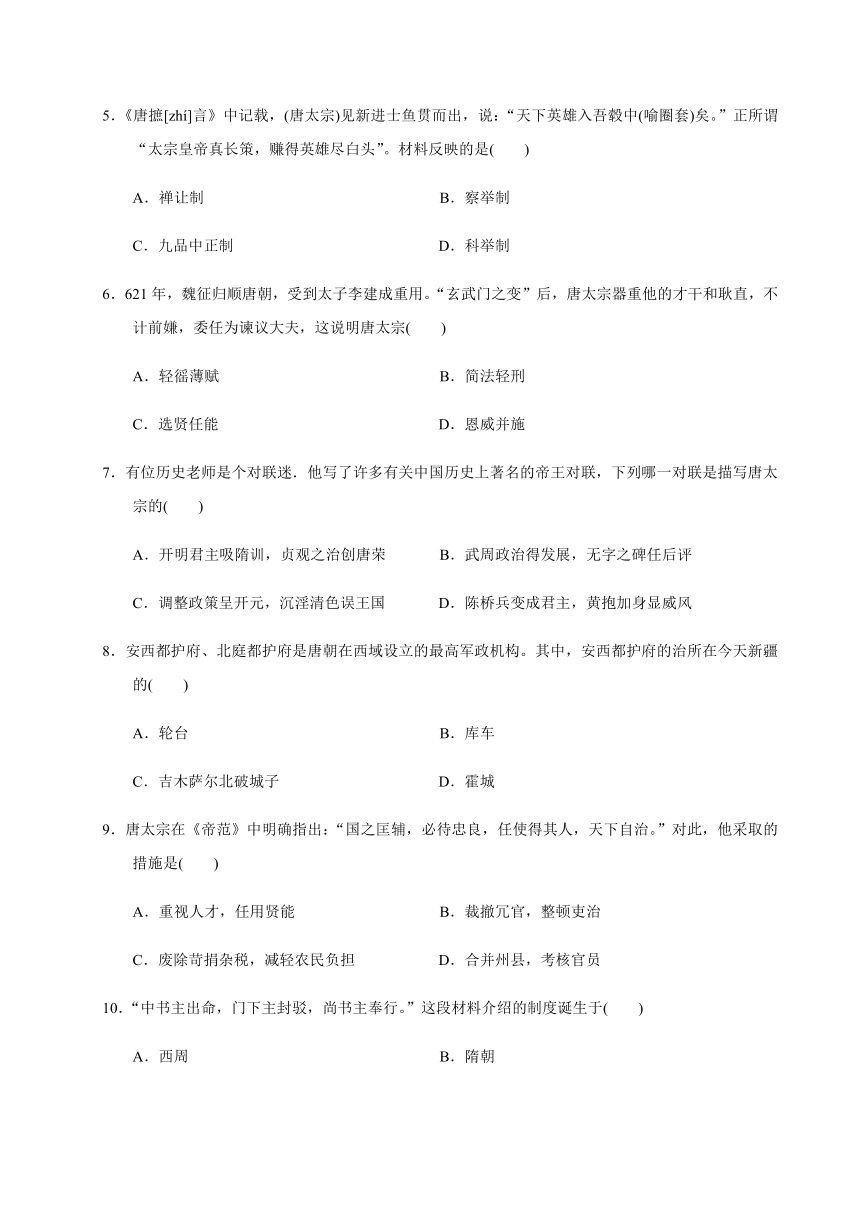

11.关于下表,填写正确的是( )

A.安史之乱、贞观之治???????????????????????????? B.贞观之治、安史之乱

C.黄巢起义、安史之乱???????????????????????????? D.安史之乱、黄巢起义

12.唐太宗非常重视中书、门下两省在中枢政务机构中所发挥的作用。他曾对群臣说:“中书召敕或有差失,则门下当然驳正。”这反映了门下省的职权是( )

A.替皇帝起草诏令???????????????????????????????????? B.审核诏令内容

C.负责诏令的执行???????????????????????????????????? D.负责监察百官

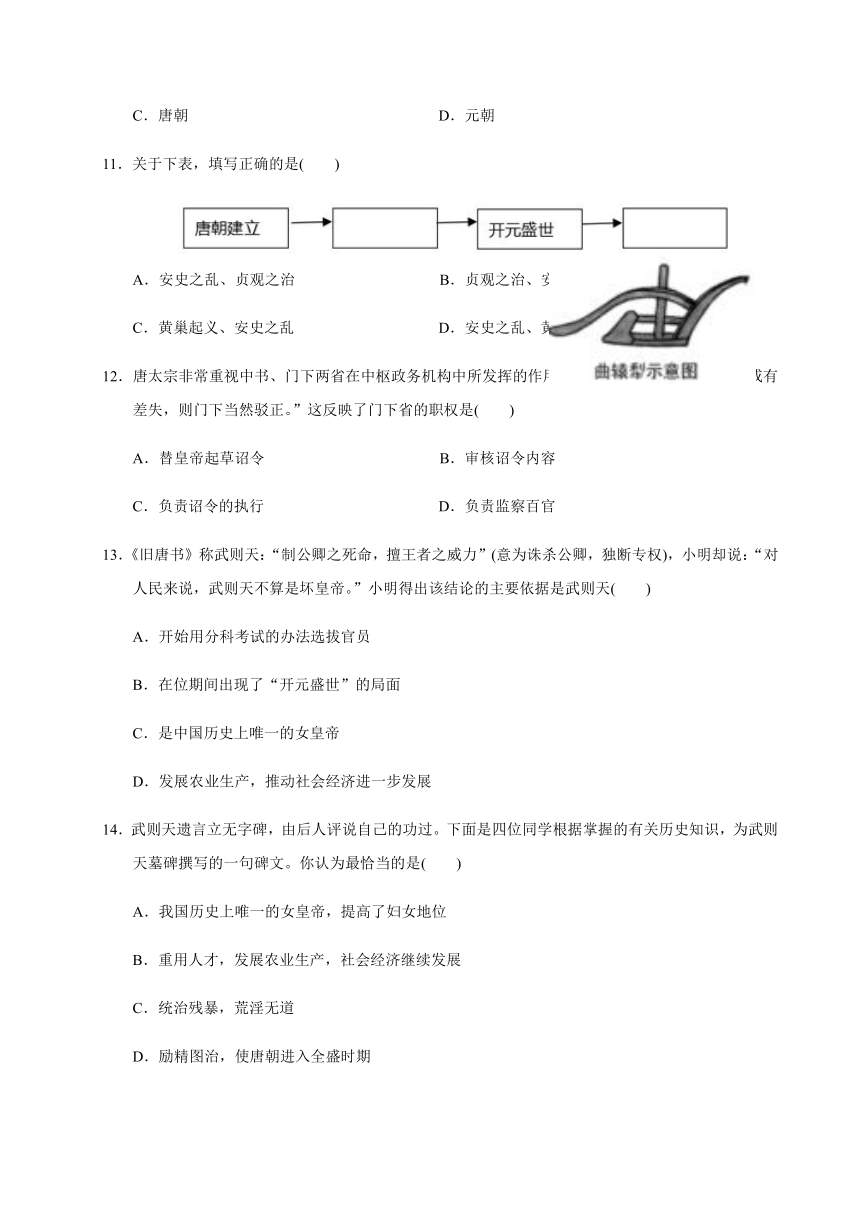

13.《旧唐书》称武则天:“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权),小明却说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”小明得出该结论的主要依据是武则天( )

A.开始用分科考试的办法选拔官员????????

B.在位期间出现了“开元盛世”的局面

C.是中国历史上唯一的女皇帝????????????????

D.发展农业生产,推动社会经济进一步发展

14.武则天遗言立无字碑,由后人评说自己的功过。下面是四位同学根据掌握的有关历史知识,为武则天墓碑撰写的一句碑文。你认为最恰当的是( )

A.我国历史上唯一的女皇帝,提高了妇女地位

B.重用人才,发展农业生产,社会经济继续发展

C.统治残暴,荒淫无道

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

15.如右图所示的农具最早出现在( )

A.汉朝???????????????????? B.唐朝?????????????????????

C.宋朝???????????????????? D.明朝

16.唐玄宗统治前期,社会稳定,经济空前繁荣,国力强盛,唐朝逐渐进入全盛时期,史称( )

A.贞观之治???????????? B.开元盛世?????????????

C.文景之治???????????? D.康乾盛世

17.盘点中国古代繁荣强盛的时代,唐朝当位列其中。唐朝之盛始于贞观年间,开元时达极盛。下列关于“开元盛世”的相关表述不准确的是( )

A.姚崇、宋璟、杜如晦协助皇帝处理政务,能干廉洁、办事效率高

B.全国各地兴修水利,耕地面积扩大

C.召集县令进行考试,结果有40多人因不合格而被淘汰

D.倡导节俭,抑制奢侈风气

18.唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河???????????? B.安史之乱?????????????

C.黄巢起义???????????? D.靖康之变

19.“开元初,四方丰稔(丰收),城镇商铺林立,客商如云。”材料直接反映了( )

A.唐太宗统治时期政治清明??????????????????? ?

B.武则天统治时期社会经济发展

C.唐玄宗统治前期经济繁荣????????????????????

D.宋朝时重文轻武,文教昌盛

20.在历史上某个时期的黄河流域曾发生了严重的蝗灾,引起了皇帝的重视,“尔食朕百姓五谷,如食朕之肺腑。”在宰相姚崇的辅佐下,蝗灾没有继续蔓延,很快被制止住了。上述事件发生于( )

A.唐太宗时期???????? B.唐玄宗时期?????????

C.武则天时期???????? D.宋太祖时期

二、材料题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一

(1)结合所学知识,指出“耒耜”在农作中的用途。据材料一,概括远古人类获取食物方式的变化。

材料二 我国的铁器使用始于春秋初年。……铁器应用于农业,出现了铁犁牛耕……大大提高了农业生产的效率,……有可能开辟更多的“私田”。……诸侯、贵族和周天子争夺“公田”。……从贵族奴隶主中分化出来的一批地主,……采用征收实物地租的办法剥削农民。

——《简明中国历史读本》

(2)材料二反映出当时社会的哪些变化?

材料三 唐朝的社会经济在玄宗 ① 、天宝年间达到高峰,呈现出繁荣局面。……在耕犁方面,唐朝农民将旧式的直辕犁改进为 ② ,……便于控制,省时省力,只用一牛牵引即可,大大提高了耕作效率。

——朱绍侯《中国古代史(上册)》

(3)结合所学知识,写出材料三中 ① 年号和 ② 工具的名称。材料三认为 ② 工具有什么作用?

(4)综上材料,概括推动中国古代社会发展的因素。

22.阅读下列材料:

材料一 唐太宗和唐玄宗前期的统治

? 唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人、虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修经典

——根据人民教育出版社《中国历史》(七年级下册)整理

材料二 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计的将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘編自白寿彝主编《中国通史》

请回答:

(1)唐太宗和唐玄宗统治时期分别出现了什么盛世局面?根据材料一归纳唐朝能够出现这两个盛世局面的共同原因。

(2)根据材料二,比较唐玄宗前期和后期统治的不同之处。

(3)结合所学知识,指出唐玄宗后期统治带来的严重后果。据此,你可以得到哪认识?

参考答案

1——10:DCCCD CABAC 11——20:BBDBB BABCB

21.(1)翻土;由猎取动物到种植农作物(由狩猎到农作)。

(2)铁制农具出现(牛耕出现);周王室衰微(周王室地位下降);诸侯势力崛起;新兴地主阶级产生。(3)开元;曲辕犁;提高了耕作效率。

(4)生产工具进步。

22.(1)贞观之治、开元盛世;善于用人、重视经济发展、完善科举制;

(2)前期:节俭、反对浪费;任人唯贤;励精图治;

后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色、不理朝政;

(3)后果:社会危机严重;认识:发展经济,关注民生;重视人才的培养与任用;对各级官吏要加强监督。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源