第16课 独立自主的和平外交【课件】【24张PPT】

文档属性

| 名称 | 第16课 独立自主的和平外交【课件】【24张PPT】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-07 09:54:17 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

1

曾经的外交……

材料一:就顽固派本身而言,他们并不是值得惋惜的人物。但由列强指名惩处这些人,并通过惩处这些人以儆其他人,确实民族的耻辱。近百年之中,成批成群的高官因外国人的勒逼而受“尽法严惩”,这是绝无仅有的一次。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:中国领土全部对美国开放,美国人享有在中国领土全境“居住、旅行及经商”的权利,可以采勘和开发矿产资源,租赁、保有土地和产业……中国河流港口全部对美国开放,美国船舶可以在中国之任何开放口岸、地方或领水内自由航行,可以无限制地将船舶停泊几处口岸……

——《中美友好航海通商条约》

落后的中国

屈辱的外交

弱国无外交

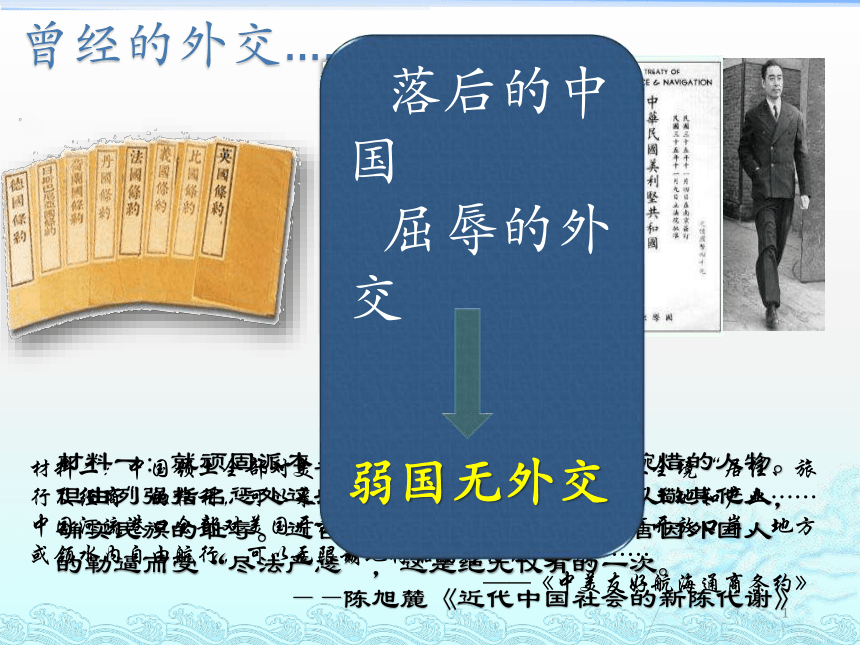

第五单元:国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

不平等基础上的破冰之行

独立自主的和平外交目录

外交风云之中国的“新”外交

外交风云之和平心愿共筑外交大厦

外交风云之中国的“新”外交

材料三:清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地下办外交呢?中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。

—周恩来

材料四:本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

—毛泽东

材料五:新中国的成立,结束了我国百年的屈辱外交,翻开了外交事业的新篇章。

Q;新中国的基本外交原则和政策是什么?

答:承认中华人民共和国中央人民政府的合法地位,遵守平等互利等国际外交原则;和平共处五项原则政策

外交之思—独立自主的和平外交政策

1.“另起炉灶”:指的是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱外交关系,而在新的基础上另外建立起新的和平平等的外交关系

2.“打扫干净屋子再请客”:即先清除帝国主义在华势力和一切特权,废除由满清政府和民国政府签订的不平等条约,再考虑与西方国家建立外交关系

3.“一边倒”:在以后的外交立场上,要坚定不移的站在社会主义阵营上

中国外交

独立自主

建交国 建交时间

苏联 1949.10.2

保加利亚 1949.10.4

罗马尼亚 1949.10.5

捷克斯洛伐克 1949.10.6

匈牙利 1949.10.6

朝鲜 1949.10.6

波兰 1949.10.7

蒙古 1949.10.16

民主德国 1949.10.27

阿尔巴尼亚 1949.11.23

建交国 建交时间

越南 1950.1.18

印度 1950.4.1

印度尼西亚 1950.4.13

瑞典 1950.5.9

丹麦 1950.5.11

缅甸 1950.6.8

瑞士 1950.9.14

来自“老大哥”的礼物—中苏建交

毛泽东与斯大林

1949年10月2日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国,并与我国正式建立外交关系。为增强中苏两国的友谊,进一步发展两国人民友好关系,毛泽东率领中国代表团访问苏联。

中苏两国与1950年签订《中苏友好同盟条约》,苏联政府贷款给中国3亿美元。这对促进中国经济的恢复和发展,打破帝国主义国家孤立封锁中国的政策,具有重要意义。

材料六:从波罗的海边的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一副横贯欧洲大陆的铁幕已经拉下。这张铁幕后面坐落着所有中欧、东欧古老国家的首都--华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚。这些著名的都市和周围的人口全都位于苏联势力范围之内,全都以这种或那种方式,不仅落入苏联影响之下,而且越来越强烈地为莫斯科所控制。

—【英】丘吉尔

美国对新中国采取仇视态度,不与中国建交,实行封锁和禁运

杜鲁门主义—反共产主义

尊重国家主权

反对极端霸权

资本主义阵营

美国

敌视态度

社会主义阵营

苏联

新中国的外交环境……

1953年

周恩来接见印度代表团

和平共处五项原则

互相尊重主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处

首次提出

1954年

材料七:一、与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整;

二、结束在三国的敌对行动;

三、三国不得参加任何军事集团,也不允许任何外国在三国的领土上建立军事基地……

—《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》

互相尊重主权和领土完整

和平共处

互不干涉内政

实践应用

1954年

形成确立

外交大典—新中国的和平树

外交之本—和平共处五项原则

和平共处五项原则

互相尊重主权和领土完整

互不侵犯、互不干涉内政

平等互利,和平共处

核心和基础

保证

目标

和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则

和平共处五项原则的提出标志着新中国的外交政策走向成熟

1913年10月至1914年7月英印政府外交大臣麦克马洪利诱中国西藏地方的代表,背着中国北洋政府代表将原属于中国西藏地方的9万平方公里国土划入英属印度。

中印边界问题

1947年印度独立后,不仅继承了英国对中国部分领土的侵占,而且进一步侵占中国大片领土,于1953年扩展到“麦克马洪线”,位于西藏一带。这一地区成为中印两国关系的焦点地区。

外交风云之和平心愿共筑外交大厦

万隆会议,求同存异

时间:

地点:

性质:

1955年4月

印度尼西亚的万隆

第一次没有西方殖民主义

国家参加的亚非会议

伊拉克代表:

帝国主义、殖民主义和共产主义是扰乱世界的三股势力!共产主义是独裁,是一种颠覆性宗教,是新式的殖民主义,当前我们都应该反对共产主义!

巴基斯坦代表:

亚非人民当前的任务不是反对殖民主义、争取独立,而是同美国联合起来,反对共产主义。

泰国代表:

中国成立傣族自治区使我们泰国受到颠覆活动的威胁。中国“没有宗教自由”,“利用国外1000多万华侨的双重国籍搞颠覆活动”。

万隆会议,求同存异

材料八:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的……中国代表团是来求同而不是来立异的,我们的会议应该是求同而存异。……在亚非国家中是存在着不同思想意识和社会制度的,但是我们仍有共同的基础。亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的的灾难和痛哭。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相猜疑和恐惧、互相排斥和对立。”

——《中华人民共和国首席代表周恩来在亚非全体会议上的补充发言》

“同”在何处

“异”在哪里

万隆会议,求同存异

影响:加强了中国同亚非国家的团结与合作

材料九:周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是它改变了会议的航向

万隆会议,求同存异

不同的文化背景

不同的社会性质

不同的宗教信仰

不同的发展道路

尊重差异

共同的遭遇:曾经受到殖民主义的压迫

共同的愿望:保卫和平、争取民族独立、发展民族经济

团结合作

追求和平、

共同发展

万隆精神

1955年4月24日万隆会议通过了《关于促进世界和平和合作宣言》

周恩来签订《中苏友好

互助同盟条约》

周恩来接见印度代表团

周恩来参加日内瓦会议

万隆会议期间的周恩来

谢谢观看

1

曾经的外交……

材料一:就顽固派本身而言,他们并不是值得惋惜的人物。但由列强指名惩处这些人,并通过惩处这些人以儆其他人,确实民族的耻辱。近百年之中,成批成群的高官因外国人的勒逼而受“尽法严惩”,这是绝无仅有的一次。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:中国领土全部对美国开放,美国人享有在中国领土全境“居住、旅行及经商”的权利,可以采勘和开发矿产资源,租赁、保有土地和产业……中国河流港口全部对美国开放,美国船舶可以在中国之任何开放口岸、地方或领水内自由航行,可以无限制地将船舶停泊几处口岸……

——《中美友好航海通商条约》

落后的中国

屈辱的外交

弱国无外交

第五单元:国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

不平等基础上的破冰之行

独立自主的和平外交目录

外交风云之中国的“新”外交

外交风云之和平心愿共筑外交大厦

外交风云之中国的“新”外交

材料三:清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地下办外交呢?中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。

—周恩来

材料四:本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

—毛泽东

材料五:新中国的成立,结束了我国百年的屈辱外交,翻开了外交事业的新篇章。

Q;新中国的基本外交原则和政策是什么?

答:承认中华人民共和国中央人民政府的合法地位,遵守平等互利等国际外交原则;和平共处五项原则政策

外交之思—独立自主的和平外交政策

1.“另起炉灶”:指的是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱外交关系,而在新的基础上另外建立起新的和平平等的外交关系

2.“打扫干净屋子再请客”:即先清除帝国主义在华势力和一切特权,废除由满清政府和民国政府签订的不平等条约,再考虑与西方国家建立外交关系

3.“一边倒”:在以后的外交立场上,要坚定不移的站在社会主义阵营上

中国外交

独立自主

建交国 建交时间

苏联 1949.10.2

保加利亚 1949.10.4

罗马尼亚 1949.10.5

捷克斯洛伐克 1949.10.6

匈牙利 1949.10.6

朝鲜 1949.10.6

波兰 1949.10.7

蒙古 1949.10.16

民主德国 1949.10.27

阿尔巴尼亚 1949.11.23

建交国 建交时间

越南 1950.1.18

印度 1950.4.1

印度尼西亚 1950.4.13

瑞典 1950.5.9

丹麦 1950.5.11

缅甸 1950.6.8

瑞士 1950.9.14

来自“老大哥”的礼物—中苏建交

毛泽东与斯大林

1949年10月2日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国,并与我国正式建立外交关系。为增强中苏两国的友谊,进一步发展两国人民友好关系,毛泽东率领中国代表团访问苏联。

中苏两国与1950年签订《中苏友好同盟条约》,苏联政府贷款给中国3亿美元。这对促进中国经济的恢复和发展,打破帝国主义国家孤立封锁中国的政策,具有重要意义。

材料六:从波罗的海边的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一副横贯欧洲大陆的铁幕已经拉下。这张铁幕后面坐落着所有中欧、东欧古老国家的首都--华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚。这些著名的都市和周围的人口全都位于苏联势力范围之内,全都以这种或那种方式,不仅落入苏联影响之下,而且越来越强烈地为莫斯科所控制。

—【英】丘吉尔

美国对新中国采取仇视态度,不与中国建交,实行封锁和禁运

杜鲁门主义—反共产主义

尊重国家主权

反对极端霸权

资本主义阵营

美国

敌视态度

社会主义阵营

苏联

新中国的外交环境……

1953年

周恩来接见印度代表团

和平共处五项原则

互相尊重主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处

首次提出

1954年

材料七:一、与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整;

二、结束在三国的敌对行动;

三、三国不得参加任何军事集团,也不允许任何外国在三国的领土上建立军事基地……

—《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》

互相尊重主权和领土完整

和平共处

互不干涉内政

实践应用

1954年

形成确立

外交大典—新中国的和平树

外交之本—和平共处五项原则

和平共处五项原则

互相尊重主权和领土完整

互不侵犯、互不干涉内政

平等互利,和平共处

核心和基础

保证

目标

和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则

和平共处五项原则的提出标志着新中国的外交政策走向成熟

1913年10月至1914年7月英印政府外交大臣麦克马洪利诱中国西藏地方的代表,背着中国北洋政府代表将原属于中国西藏地方的9万平方公里国土划入英属印度。

中印边界问题

1947年印度独立后,不仅继承了英国对中国部分领土的侵占,而且进一步侵占中国大片领土,于1953年扩展到“麦克马洪线”,位于西藏一带。这一地区成为中印两国关系的焦点地区。

外交风云之和平心愿共筑外交大厦

万隆会议,求同存异

时间:

地点:

性质:

1955年4月

印度尼西亚的万隆

第一次没有西方殖民主义

国家参加的亚非会议

伊拉克代表:

帝国主义、殖民主义和共产主义是扰乱世界的三股势力!共产主义是独裁,是一种颠覆性宗教,是新式的殖民主义,当前我们都应该反对共产主义!

巴基斯坦代表:

亚非人民当前的任务不是反对殖民主义、争取独立,而是同美国联合起来,反对共产主义。

泰国代表:

中国成立傣族自治区使我们泰国受到颠覆活动的威胁。中国“没有宗教自由”,“利用国外1000多万华侨的双重国籍搞颠覆活动”。

万隆会议,求同存异

材料八:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的……中国代表团是来求同而不是来立异的,我们的会议应该是求同而存异。……在亚非国家中是存在着不同思想意识和社会制度的,但是我们仍有共同的基础。亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的的灾难和痛哭。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相猜疑和恐惧、互相排斥和对立。”

——《中华人民共和国首席代表周恩来在亚非全体会议上的补充发言》

“同”在何处

“异”在哪里

万隆会议,求同存异

影响:加强了中国同亚非国家的团结与合作

材料九:周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是它改变了会议的航向

万隆会议,求同存异

不同的文化背景

不同的社会性质

不同的宗教信仰

不同的发展道路

尊重差异

共同的遭遇:曾经受到殖民主义的压迫

共同的愿望:保卫和平、争取民族独立、发展民族经济

团结合作

追求和平、

共同发展

万隆精神

1955年4月24日万隆会议通过了《关于促进世界和平和合作宣言》

周恩来签订《中苏友好

互助同盟条约》

周恩来接见印度代表团

周恩来参加日内瓦会议

万隆会议期间的周恩来

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化