生物:4.1《物质跨膜运输的实例--细胞吸水和失水》课件(新人教必修1)

文档属性

| 名称 | 生物:4.1《物质跨膜运输的实例--细胞吸水和失水》课件(新人教必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2010-01-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。物质跨膜运输的实例欢迎各位领导和老师莅临指导!

细胞吸水和失水衡水市第十三中学 高一生物组

糖渍西红柿醋拌黄瓜实例一实例二洒水为了保持蔬菜的新鲜硬挺细胞的吸水和失水1、知识与技能:

(1)说出渗透作用条件;

(2)进行探究植物细胞吸水和失水的实验设计和操作。

2、过程与方法:

(1)尝试从生活现象中提出问题,作出假设;

(2)学习科学探究的一般方法和步骤。

3、情感态度和价值观:

领悟科学探究的思想方法,培养学生质疑、求实、创新以及勇于实践的科学态度和精神;

教学重点和难点

1、重点:探究水分进出细胞是顺相对浓度梯度的。

2、难点:(1)尝试提出问题、作出假设;

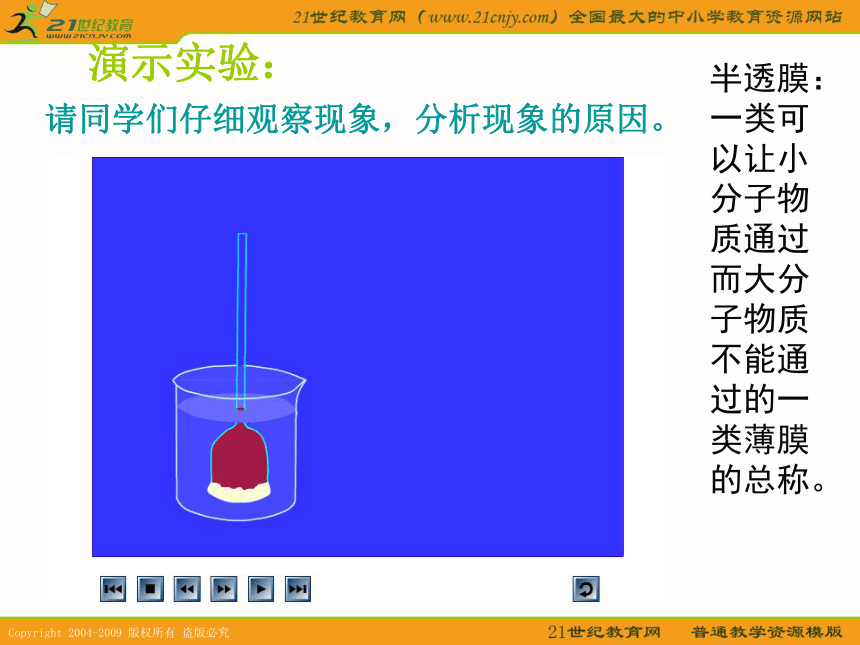

(2)进行探究植物细胞吸水和失水的实验设计和操作。三维教学目标:演示实验:请同学们仔细观察现象,分析现象的原因。半透膜:一类可以让小分子物质通过而大分子物质不能通过的一类薄膜的总称。

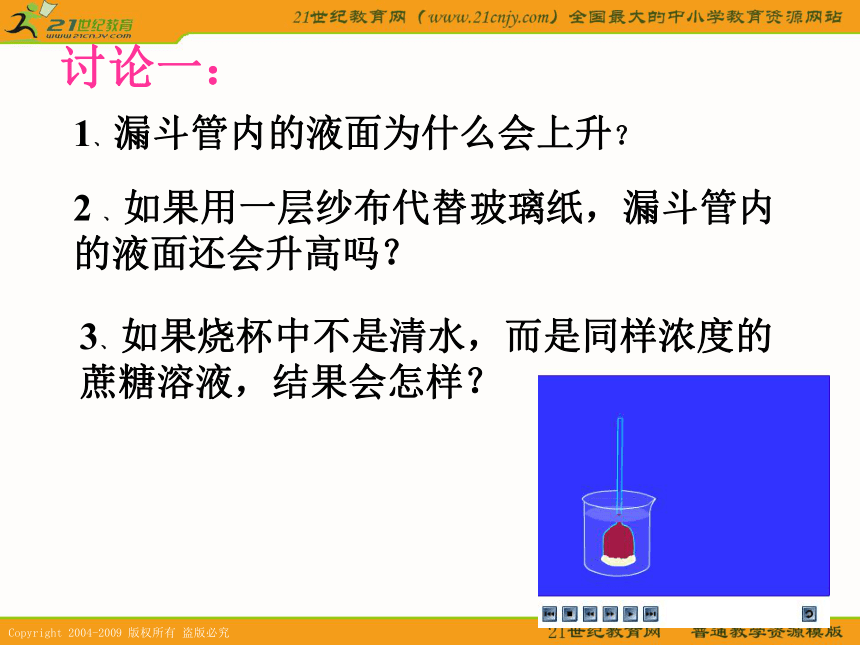

1﹑漏斗管内的液面为什么会上升?2 ﹑如果用一层纱布代替玻璃纸,漏斗管内的液面还会升高吗?3﹑如果烧杯中不是清水,而是同样浓度的蔗糖溶液,结果会怎样?讨论一:

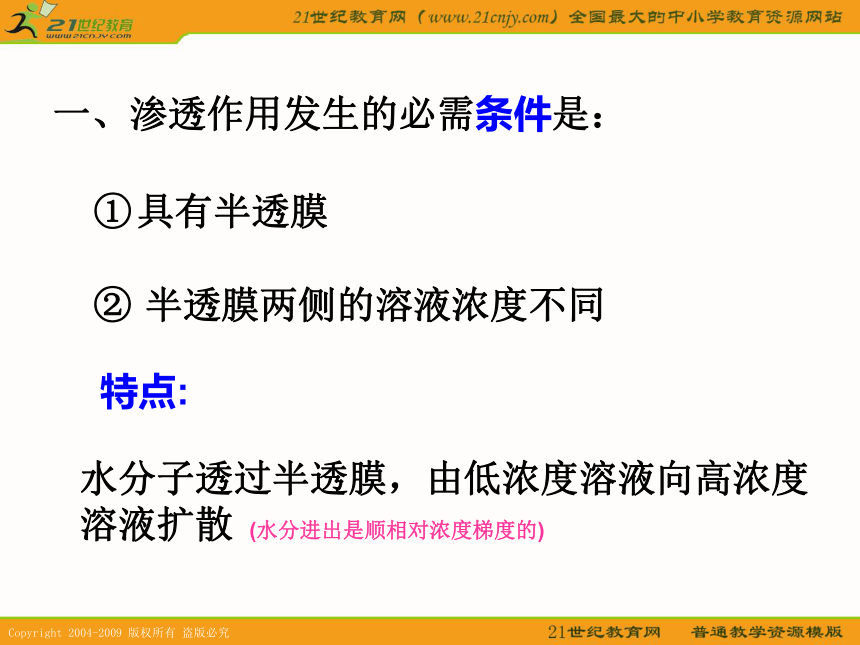

具有半透膜

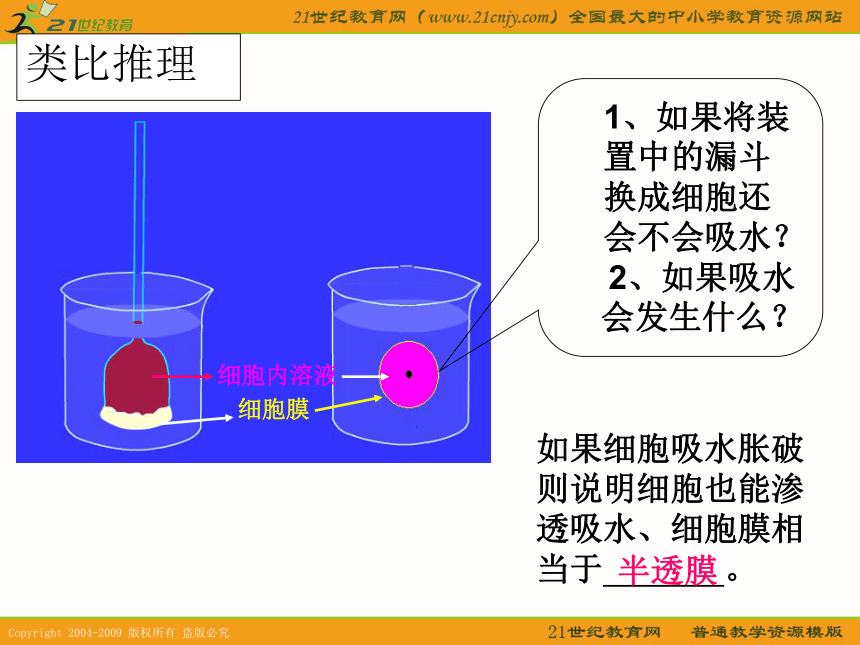

② 半透膜两侧的溶液浓度不同一、渗透作用发生的必需条件是:特点:水分子透过半透膜,由低浓度溶液向高浓度溶液扩散 (水分进出是顺相对浓度梯度的)类比推理1、如果将装置中的漏斗换成细胞还会不会吸水?

2、如果吸水会发生什么?如果细胞吸水胀破则说明细胞也能渗透吸水、细胞膜相当于 。半透膜外界溶液浓度

细胞质浓度外界溶液浓度

细胞质浓度外界溶液浓度

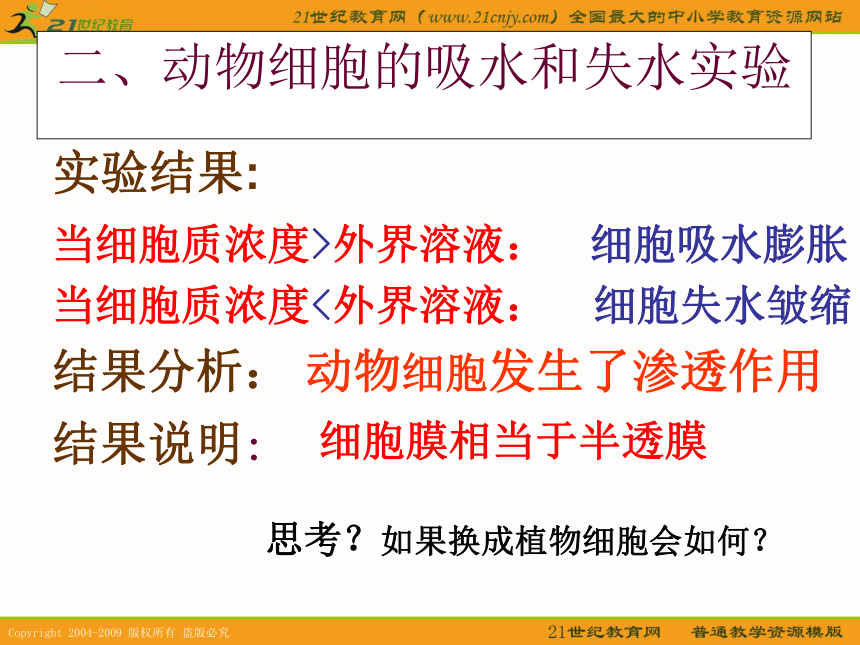

细胞质浓度二、动物细胞的吸水和失水实验 小于 大于 等于细胞吸水膨胀细胞失水皱缩保持原状态二、动物细胞的吸水和失水实验实验结果:当细胞质浓度>外界溶液:动物细胞发生了渗透作用细胞吸水膨胀细胞失水皱缩当细胞质浓度<外界溶液:结果说明:细胞膜相当于半透膜结果分析:思考?如果换成植物细胞会如何?生物兴趣小组展示课下实验:生物兴趣小组展示课下实验:观看视频生物兴趣小组展示课下实验: (模拟咸湖中的生物)

【回忆】植物细胞的结构细胞壁细胞膜细胞质液泡膜原生质层1、植物细胞会出现失水的情况吗?(渗出的水是细胞内的水还是间隙的水) 2、植物细胞在什么情况下会失水? 3、原生质层是否相当于一层半透膜? 提出问题:根据以上同学们观察到的现象提出想探究的问题?讨论二:探究实验:植物细胞的吸水和失水提出问题作出假设设计实验进行实验分析结果表达与交流(原生质层是一层半透膜吗?)(原生质层相当于一层半透膜)设计

方案(按预定方案进行实验)(分析实验结果,得出结论:……)(总结,写实验报告并适当交流)预期结果将植物细胞浸润在较高浓度的蔗糖溶液中,观察其大小的变化;再将细胞浸润在清水中,观察其大小的变化。在蔗糖溶液中植物细胞的中央液泡会变小,细胞皱缩;在清水中植物细胞的中央液泡会变大,细胞膨胀。植物细胞——质壁分离植物细胞——质壁分离复原实验结果:变小逐渐恢复原来大小原生质层恢复原来位置原生质层脱离细胞壁基本不变基本

不变中央液泡

大小原生质层

的位置1.如果没有细胞壁,实验结果会有什么不同?2.如果滴加的是0.5g/ml的蔗糖溶液,实验结果会

有什么不同?交流不会发生质壁分离现象,只发生渗透作用的吸水或失水高浓度的蔗糖溶液导致植物细胞严重失水而死亡,不可能发生质壁分离复原3.为什么植物细胞失水时,原生质层与细胞

壁不是一起变化,而是发生质壁分离?原生质层比细胞壁的伸缩性大生物兴趣小组展示课下实验: 课后活动课后继续查找资料,设计实验,探究盐分是否会进入植物细胞,并且对其是否有毒害作用2、从水分进出细胞特点的角度分析,我们为什么不能直接饮用海水?1、请你推测一次施肥过多,对植物会造成怎样的影响?为什么?学以致用:小结: 1.渗透作用发生的条件

2.动物细胞的吸水和失水的条件

3.探究实验:植物细胞的吸水和失水

1、以下可以发生渗透作用的是____.

A.煮熟的马铃薯条放入水中

B.把干种子放在清水中

C.烈日下菠菜叶子下垂

D.放在盐水中的萝卜变软

D第一关(08年广东5)2、a、b、c是三个相邻的细胞,已知a细胞液浓度> b细胞液浓度> c细胞液浓度,如图所示,能正确表示水分在三者之间关系的是( )CABCD第二关(07年江苏3)3、利用高浓度盐水(NaCl溶液)杀菌防腐的原理是( )

A、盐水中的Cl-有杀菌防腐的作用

B、盐水中的Na+不利于细菌的生活

C、盐水是中性的,不适于细菌的生活

D、由于渗透作用使细菌细胞内的水分渗出而死亡D第三关(08年海南7)

作业:《创新作业》

P37第一节的知识再见 谢谢!

糖渍西红柿醋拌黄瓜实例一实例二洒水为了保持蔬菜的新鲜硬挺细胞的吸水和失水1、知识与技能:

(1)说出渗透作用条件;

(2)进行探究植物细胞吸水和失水的实验设计和操作。

2、过程与方法:

(1)尝试从生活现象中提出问题,作出假设;

(2)学习科学探究的一般方法和步骤。

3、情感态度和价值观:

领悟科学探究的思想方法,培养学生质疑、求实、创新以及勇于实践的科学态度和精神;

教学重点和难点

1、重点:探究水分进出细胞是顺相对浓度梯度的。

2、难点:(1)尝试提出问题、作出假设;

(2)进行探究植物细胞吸水和失水的实验设计和操作。三维教学目标:演示实验:请同学们仔细观察现象,分析现象的原因。半透膜:一类可以让小分子物质通过而大分子物质不能通过的一类薄膜的总称。

1﹑漏斗管内的液面为什么会上升?2 ﹑如果用一层纱布代替玻璃纸,漏斗管内的液面还会升高吗?3﹑如果烧杯中不是清水,而是同样浓度的蔗糖溶液,结果会怎样?讨论一:

具有半透膜

② 半透膜两侧的溶液浓度不同一、渗透作用发生的必需条件是:特点:水分子透过半透膜,由低浓度溶液向高浓度溶液扩散 (水分进出是顺相对浓度梯度的)类比推理1、如果将装置中的漏斗换成细胞还会不会吸水?

2、如果吸水会发生什么?如果细胞吸水胀破则说明细胞也能渗透吸水、细胞膜相当于 。半透膜外界溶液浓度

细胞质浓度外界溶液浓度

细胞质浓度外界溶液浓度

细胞质浓度二、动物细胞的吸水和失水实验 小于 大于 等于细胞吸水膨胀细胞失水皱缩保持原状态二、动物细胞的吸水和失水实验实验结果:当细胞质浓度>外界溶液:动物细胞发生了渗透作用细胞吸水膨胀细胞失水皱缩当细胞质浓度<外界溶液:结果说明:细胞膜相当于半透膜结果分析:思考?如果换成植物细胞会如何?生物兴趣小组展示课下实验:生物兴趣小组展示课下实验:观看视频生物兴趣小组展示课下实验: (模拟咸湖中的生物)

【回忆】植物细胞的结构细胞壁细胞膜细胞质液泡膜原生质层1、植物细胞会出现失水的情况吗?(渗出的水是细胞内的水还是间隙的水) 2、植物细胞在什么情况下会失水? 3、原生质层是否相当于一层半透膜? 提出问题:根据以上同学们观察到的现象提出想探究的问题?讨论二:探究实验:植物细胞的吸水和失水提出问题作出假设设计实验进行实验分析结果表达与交流(原生质层是一层半透膜吗?)(原生质层相当于一层半透膜)设计

方案(按预定方案进行实验)(分析实验结果,得出结论:……)(总结,写实验报告并适当交流)预期结果将植物细胞浸润在较高浓度的蔗糖溶液中,观察其大小的变化;再将细胞浸润在清水中,观察其大小的变化。在蔗糖溶液中植物细胞的中央液泡会变小,细胞皱缩;在清水中植物细胞的中央液泡会变大,细胞膨胀。植物细胞——质壁分离植物细胞——质壁分离复原实验结果:变小逐渐恢复原来大小原生质层恢复原来位置原生质层脱离细胞壁基本不变基本

不变中央液泡

大小原生质层

的位置1.如果没有细胞壁,实验结果会有什么不同?2.如果滴加的是0.5g/ml的蔗糖溶液,实验结果会

有什么不同?交流不会发生质壁分离现象,只发生渗透作用的吸水或失水高浓度的蔗糖溶液导致植物细胞严重失水而死亡,不可能发生质壁分离复原3.为什么植物细胞失水时,原生质层与细胞

壁不是一起变化,而是发生质壁分离?原生质层比细胞壁的伸缩性大生物兴趣小组展示课下实验: 课后活动课后继续查找资料,设计实验,探究盐分是否会进入植物细胞,并且对其是否有毒害作用2、从水分进出细胞特点的角度分析,我们为什么不能直接饮用海水?1、请你推测一次施肥过多,对植物会造成怎样的影响?为什么?学以致用:小结: 1.渗透作用发生的条件

2.动物细胞的吸水和失水的条件

3.探究实验:植物细胞的吸水和失水

1、以下可以发生渗透作用的是____.

A.煮熟的马铃薯条放入水中

B.把干种子放在清水中

C.烈日下菠菜叶子下垂

D.放在盐水中的萝卜变软

D第一关(08年广东5)2、a、b、c是三个相邻的细胞,已知a细胞液浓度> b细胞液浓度> c细胞液浓度,如图所示,能正确表示水分在三者之间关系的是( )CABCD第二关(07年江苏3)3、利用高浓度盐水(NaCl溶液)杀菌防腐的原理是( )

A、盐水中的Cl-有杀菌防腐的作用

B、盐水中的Na+不利于细菌的生活

C、盐水是中性的,不适于细菌的生活

D、由于渗透作用使细菌细胞内的水分渗出而死亡D第三关(08年海南7)

作业:《创新作业》

P37第一节的知识再见 谢谢!

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变