第15课 明朝的对外关系【课件】【统编版】(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系【课件】【统编版】(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-08 18:33:49 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第15课

明朝的对外关系

关键词:

郑和下西洋 戚继光抗倭 葡萄牙占澳门

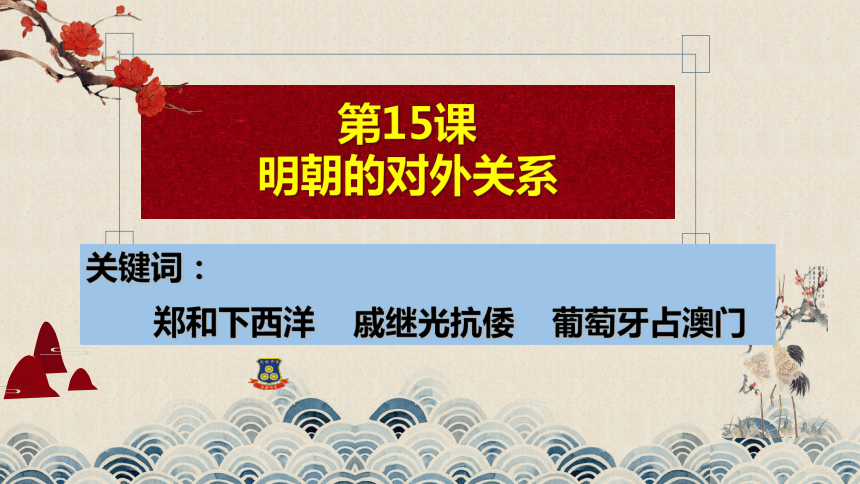

一、郑和下西洋(P70,“西洋”的范围)

西洋

一、郑和下西洋

中国明代(郑和时代)海军在历史上可能比任何亚洲国家都出色,甚至同时代任何欧洲国家以致所有欧洲国家联合起来,都无法与明代海军匹敌。

——(英)李约瑟博士

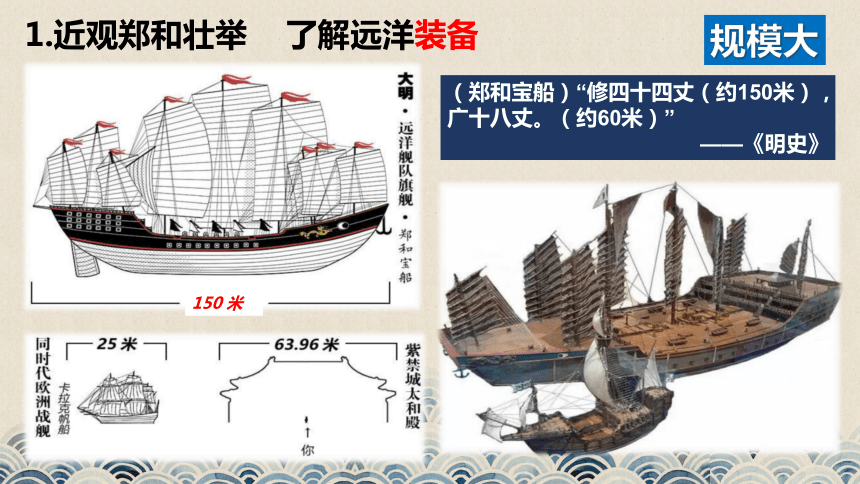

(郑和宝船)“修四十四丈(约150米),广十八丈。(约60米)”

——《明史》

150 米

1.近观郑和壮举 了解远洋装备

规模大

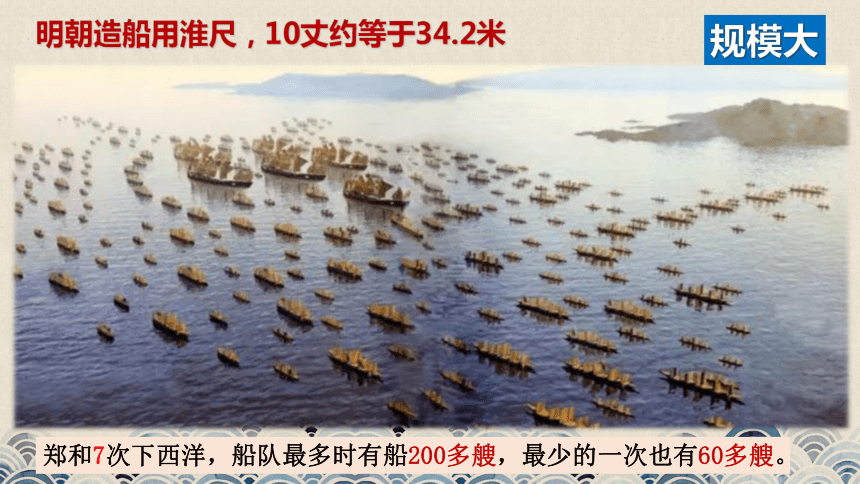

明朝造船用淮尺,10丈约等于34.2米

宝船:长44.4丈

战船:长18丈

坐船:长24丈

马船:长37丈

粮船:长28丈

水船

郑和7次下西洋,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60多艘。

规模大

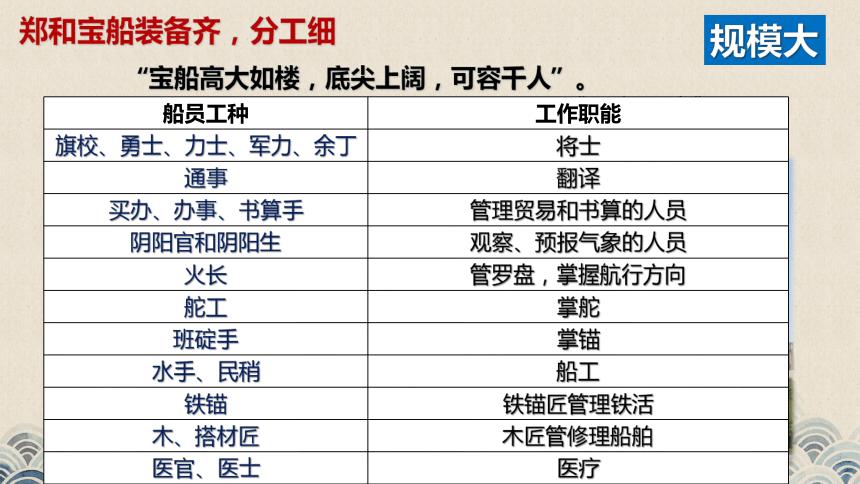

“宝船高大如楼,底尖上阔,可容千人”。

——《明史·兵志》

郑和宝船装备齐,分工细

货仓

船员仓

官员仓

工作仓

船员工种 工作职能

旗校、勇士、力士、军力、余丁 将士

通事 翻译

买办、办事、书算手 管理贸易和书算的人员

阴阳官和阴阳生 观察、预报气象的人员

火长 管罗盘,掌握航行方向

舵工 掌舵

班碇手 掌锚

水手、民稍 船工

铁锚 铁锚匠管理铁活

木、搭材匠 木匠管修理船舶

医官、医士 医疗

规模大

郑和铸造铜钟

观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢(道)。

——《天妃灵应之记》碑

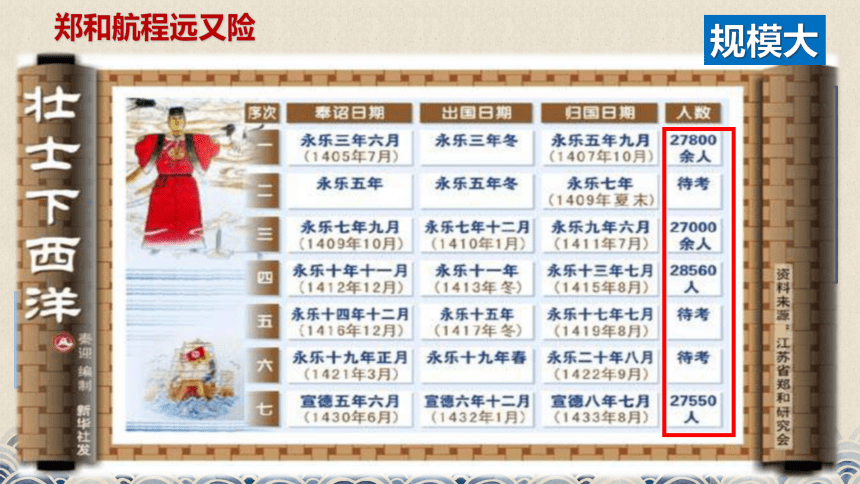

郑和航程远又险

郑和下西洋时为祈求航海平安而刻立的石碑。

郑和远航前,为祈求平安而铸造并布施于寺庙的钟。

郑和行香碑

规模大

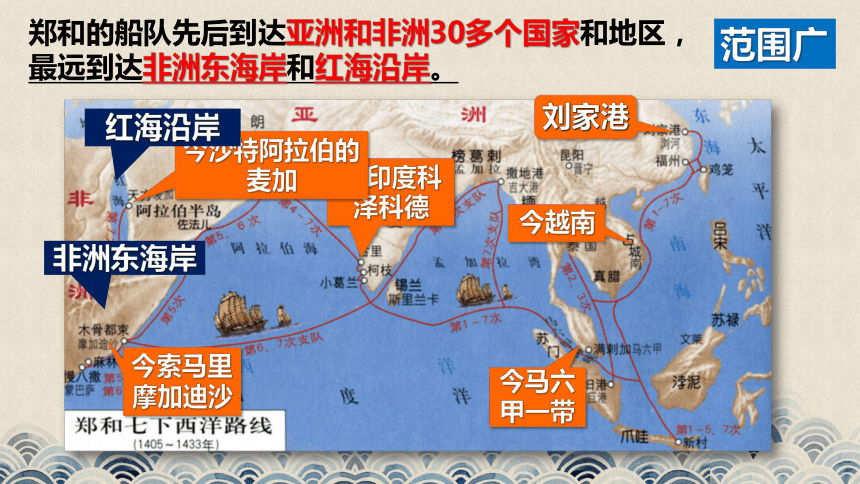

郑和的船队先后到达亚洲和非洲30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

范围广

今索马里摩加迪沙

今马六甲一带

今印度科泽科德

今越南

今沙特阿拉伯的麦加

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

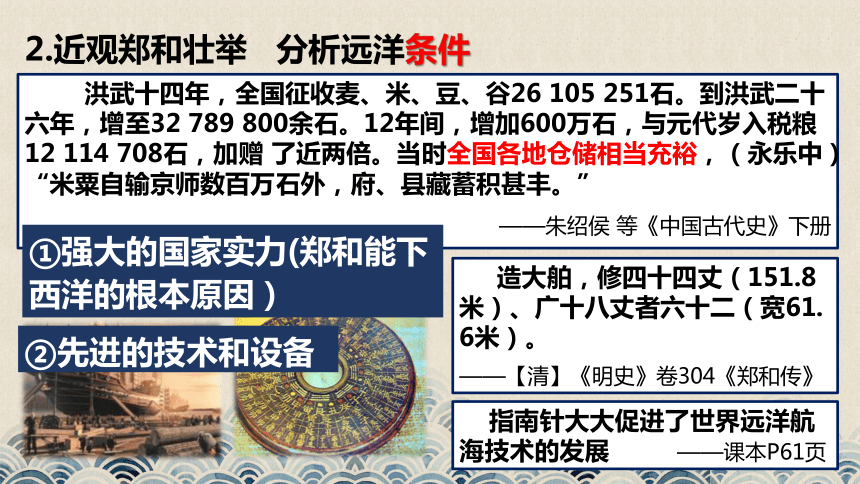

洪武十四年,全国征收麦、米、豆、谷26 105 251石。到洪武二十六年,增至32 789 800余石。12年间,增加600万石,与元代岁入税粮12 114 708石,加赠 了近两倍。当时全国各地仓储相当充裕,(永乐中)“米粟自输京师数百万石外,府、县藏蓄积甚丰。”

——朱绍侯 等《中国古代史》下册

造大舶,修四十四丈(151.8米)、广十八丈者六十二(宽61.6米)。

——【清】《明史》卷304《郑和传》

指南针大大促进了世界远洋航海技术的发展 ——课本P61页

2.近观郑和壮举 分析远洋条件

①强大的国家实力(郑和能下

西洋的根本原因)

②先进的技术和设备

材料一:成祖疑惠帝(建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——《明史·郑和传》

①提高明朝在国外的地位和威望,示中国富强。

②换取海外奇珍,发展海外贸易。

3.近观郑和壮举 分析远洋目的

材料二:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料、染料、宝石、象皮、珍奇异兽等。

4.近观郑和壮举 细数携带物品

思考1:哪些物品是“往”的?哪些物品是“来”的?

思考2:郑和携带这些物品的用意是什么?

厚来薄往

互通有无

慷慨送礼

朝贡贸易

瓷器 丝绸 茶叶 香料 宝石 麒麟

材料一:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

2.促进了中国与亚非各国经济文化交流。

5.细品郑和壮举 剖析远洋影响

材料二:历史上,郑和下西洋,通过海上丝绸之路推行经贸和文化交流。郑和舰队这么强大,却没有进行过任何侵略,而是调节纠纷,打击海盗。中国奉行和平发展的外交政策,给予邻邦巨大帮助,交了很多朋友。

——国家主席习近平

1.郑和下西洋传播和平。

材料三:各国君臣看见船队规模宏大,使者的态度友好亲切,都表示热烈欢迎;许多外国使臣搭载郑和宝船回访中国,明成祖期间访华次数为明代最高,达到318次;

——百度百科

5.细品郑和壮举 剖析远洋影响

山东苏禄王墓

马来西亚三保公庙

江苏渤泥国王墓

泰国 三宝公寺

③增进了中国同亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

人物 郑和 哥伦布 达·伽玛

时间 1404—1433年 1492—1504年 1497—1498年

次数 7次 4次 1次

船数 大船62艘(连小船共有200艘) 17艘 4艘

船只大小 长44丈(151.8米)宽18丈(61.8米) 100吨

长24.5米

宽6米 120吨、

100吨

50吨

到达范围 亚非30多个国家和地区 美洲 印度

时间早

次数多

规模大

范围广

④郑和下西洋比西方航海家早半个多世纪,是世界航海史上的伟大壮举!

5.细品郑和壮举 剖析远洋影响

学习探究一 :七下西洋为何戛然而止?

材料二:“三宝下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计。纵得奇宝而回,于国家何益?” ——《殊域周咨录》卷8

材料三:明成化年间(1465-1487年),宪宗皇帝派太监到兵部搜索郑和下西洋的档案,企图如法炮制。兵部郎中刘大夏抢先将档案藏匿。后,兵部官员甚至焚烧了郑和浩浩荡荡满挂荣耀的船帆、苦心经营多年的造船厂和耗尽心智的造船图纸、航海日志、航海资料等。

——《殊域周咨录》卷8

不计经济效益,耗费国力

下西洋活动遭到保守势力强烈反对,明朝统治者被迫放弃了远洋航海。

材料一:1433年,郑和在第七次下西洋归途中病死,赐葬南京城南牛首山下。

航海主持人的去世

然而,明政府的海禁能够禁止中国人民出海,却阻止不了来自于海上的威胁——

郑和下西洋之后明政府下令“寸板不得入海”,加强海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了外国探险者……

二、戚继光抗倭

官庾( yǔ,谷仓)民舍焚劫,驱掠少壮,发掘墓冢。树婴孩杆上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否,为胜负饮酒,积骸如陵。

——《明史纪事本末》第五十五卷《沿海倭乱》

明代绘画《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景

倭寇杀居民、劫财货、无恶不作,沿海遭到重大破坏。

1.倭寇之患

明代,日本武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商经常骚扰我国沿海地区(东南),沿海居民称他们为“倭寇”。

材料三:“滨海细民,以海禁过严,生理(活)日促(艰难),转而从盗。” ——(明)赵文华

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,水陆均缺额在半数以上,所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。 ——《浅析明朝倭寇问题》

材料一:日本正处于各国纷争时代,各小国之间战乱不断发生。农民大量破产,人民生活困苦。同时一些封建主却发展迅速。为了弥补战争中财力的不足和自己的贪欲。需要更多的物资和货币,他们要求向外发展海外贸易。 ——《浅析明朝倭寇问题》

学习探究二 :明中后期为什么倭患严重?

日本转移国内的危机,向外扩张

国力减弱,海防松懈

推行极其严厉的海禁政策,倭寇与中国商人、海盗相勾结。

封侯非我意,

但愿海波平。

——戚继光《韬铃深处》

材料一:戚继光为践行“封侯非我意,但愿海波平”的灭倭志向,他身先士卒,与士兵同甘共苦;严格要求士兵,不准扰害百姓,做到兵民相体。

立志灭倭、带兵有方、军纪严明

思考:戚继光能取得抗倭胜利的原因有哪些?

材料三:戚继光奉命抗倭后,立即改革军制,不用卫所制的世兵,招募流亡农民和矿工,精选3000人组建新部队。

材料二:创造了独树一帜的"鸳鸯阵",发挥集体互助、长短兵器结合的机动、灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。

战术得力

改革军制

民族英雄

光饼

台州九战九捷

肃清东南沿海倭患

天皇皇,地皇皇,莫惊我家小二郎。

倭寇来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

——民谣

材料一 :明朝官员谢杰在《虔台倭纂》中写道:“寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛。片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去……于是海滨人人为贼,有诛之不可胜诛者。”

材料二: 真正解决倭患的关键之举并非战争, 而是官方政策的转换。面对势不可挡的国际贸易大潮流,战争不能解决问题,或者说只能治标不能治本。“嘉靖大倭寇”的实质是海禁与反海禁的斗争,要从根本上解决问题,政府必须放弃海禁政策。隆庆元年(1567?年)明穆宗及其辅政大臣主张实行比较开放灵活的政策,取消海禁,准许人民航海前往东洋、西洋贸易,所谓倭患也就烟消云散了。

——《浅析明朝倭寇问题》

学习探究三:

戚继光抗倭后,明朝政府认识到什么?作出什么改变?

制定国家政策,要充分考虑到人民的利益

三、葡萄牙攫取澳门居住权

葡萄牙

澳门

圣保禄大教堂遗址

1573年,葡萄牙殖民者获得澳门租借居住权,澳门主权仍属于中国。1887年12月1日,葡萄牙与清朝政府签订条约,占领澳门并将此辟为殖民地。

你可知“Macau"不是我真姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳走的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声"澳门"!

母亲啊母亲!我要回来,母亲,母亲!

——《七子之歌》

1553年,葡萄牙殖民者骗取了我国澳门的居住权。

1999年12月20日回归祖国。被占446年。

今年是澳门回归20周年。

海之殇

增强国家实力,重视国防建设,加强海防,建设海军。

课堂小结

从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?

历史告诉我们

强于天下者必强于海

弱于天下者必弱于海

海权是影响大国

兴衰沉浮的重要因素

建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。

——党的十九大报告

第15课

明朝的对外关系

关键词:

郑和下西洋 戚继光抗倭 葡萄牙占澳门

第15课

明朝的对外关系

关键词:

郑和下西洋 戚继光抗倭 葡萄牙占澳门

一、郑和下西洋(P70,“西洋”的范围)

西洋

一、郑和下西洋

中国明代(郑和时代)海军在历史上可能比任何亚洲国家都出色,甚至同时代任何欧洲国家以致所有欧洲国家联合起来,都无法与明代海军匹敌。

——(英)李约瑟博士

(郑和宝船)“修四十四丈(约150米),广十八丈。(约60米)”

——《明史》

150 米

1.近观郑和壮举 了解远洋装备

规模大

明朝造船用淮尺,10丈约等于34.2米

宝船:长44.4丈

战船:长18丈

坐船:长24丈

马船:长37丈

粮船:长28丈

水船

郑和7次下西洋,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60多艘。

规模大

“宝船高大如楼,底尖上阔,可容千人”。

——《明史·兵志》

郑和宝船装备齐,分工细

货仓

船员仓

官员仓

工作仓

船员工种 工作职能

旗校、勇士、力士、军力、余丁 将士

通事 翻译

买办、办事、书算手 管理贸易和书算的人员

阴阳官和阴阳生 观察、预报气象的人员

火长 管罗盘,掌握航行方向

舵工 掌舵

班碇手 掌锚

水手、民稍 船工

铁锚 铁锚匠管理铁活

木、搭材匠 木匠管修理船舶

医官、医士 医疗

规模大

郑和铸造铜钟

观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢(道)。

——《天妃灵应之记》碑

郑和航程远又险

郑和下西洋时为祈求航海平安而刻立的石碑。

郑和远航前,为祈求平安而铸造并布施于寺庙的钟。

郑和行香碑

规模大

郑和的船队先后到达亚洲和非洲30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

范围广

今索马里摩加迪沙

今马六甲一带

今印度科泽科德

今越南

今沙特阿拉伯的麦加

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

洪武十四年,全国征收麦、米、豆、谷26 105 251石。到洪武二十六年,增至32 789 800余石。12年间,增加600万石,与元代岁入税粮12 114 708石,加赠 了近两倍。当时全国各地仓储相当充裕,(永乐中)“米粟自输京师数百万石外,府、县藏蓄积甚丰。”

——朱绍侯 等《中国古代史》下册

造大舶,修四十四丈(151.8米)、广十八丈者六十二(宽61.6米)。

——【清】《明史》卷304《郑和传》

指南针大大促进了世界远洋航海技术的发展 ——课本P61页

2.近观郑和壮举 分析远洋条件

①强大的国家实力(郑和能下

西洋的根本原因)

②先进的技术和设备

材料一:成祖疑惠帝(建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——《明史·郑和传》

①提高明朝在国外的地位和威望,示中国富强。

②换取海外奇珍,发展海外贸易。

3.近观郑和壮举 分析远洋目的

材料二:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料、染料、宝石、象皮、珍奇异兽等。

4.近观郑和壮举 细数携带物品

思考1:哪些物品是“往”的?哪些物品是“来”的?

思考2:郑和携带这些物品的用意是什么?

厚来薄往

互通有无

慷慨送礼

朝贡贸易

瓷器 丝绸 茶叶 香料 宝石 麒麟

材料一:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

2.促进了中国与亚非各国经济文化交流。

5.细品郑和壮举 剖析远洋影响

材料二:历史上,郑和下西洋,通过海上丝绸之路推行经贸和文化交流。郑和舰队这么强大,却没有进行过任何侵略,而是调节纠纷,打击海盗。中国奉行和平发展的外交政策,给予邻邦巨大帮助,交了很多朋友。

——国家主席习近平

1.郑和下西洋传播和平。

材料三:各国君臣看见船队规模宏大,使者的态度友好亲切,都表示热烈欢迎;许多外国使臣搭载郑和宝船回访中国,明成祖期间访华次数为明代最高,达到318次;

——百度百科

5.细品郑和壮举 剖析远洋影响

山东苏禄王墓

马来西亚三保公庙

江苏渤泥国王墓

泰国 三宝公寺

③增进了中国同亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

人物 郑和 哥伦布 达·伽玛

时间 1404—1433年 1492—1504年 1497—1498年

次数 7次 4次 1次

船数 大船62艘(连小船共有200艘) 17艘 4艘

船只大小 长44丈(151.8米)宽18丈(61.8米) 100吨

长24.5米

宽6米 120吨、

100吨

50吨

到达范围 亚非30多个国家和地区 美洲 印度

时间早

次数多

规模大

范围广

④郑和下西洋比西方航海家早半个多世纪,是世界航海史上的伟大壮举!

5.细品郑和壮举 剖析远洋影响

学习探究一 :七下西洋为何戛然而止?

材料二:“三宝下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计。纵得奇宝而回,于国家何益?” ——《殊域周咨录》卷8

材料三:明成化年间(1465-1487年),宪宗皇帝派太监到兵部搜索郑和下西洋的档案,企图如法炮制。兵部郎中刘大夏抢先将档案藏匿。后,兵部官员甚至焚烧了郑和浩浩荡荡满挂荣耀的船帆、苦心经营多年的造船厂和耗尽心智的造船图纸、航海日志、航海资料等。

——《殊域周咨录》卷8

不计经济效益,耗费国力

下西洋活动遭到保守势力强烈反对,明朝统治者被迫放弃了远洋航海。

材料一:1433年,郑和在第七次下西洋归途中病死,赐葬南京城南牛首山下。

航海主持人的去世

然而,明政府的海禁能够禁止中国人民出海,却阻止不了来自于海上的威胁——

郑和下西洋之后明政府下令“寸板不得入海”,加强海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了外国探险者……

二、戚继光抗倭

官庾( yǔ,谷仓)民舍焚劫,驱掠少壮,发掘墓冢。树婴孩杆上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否,为胜负饮酒,积骸如陵。

——《明史纪事本末》第五十五卷《沿海倭乱》

明代绘画《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景

倭寇杀居民、劫财货、无恶不作,沿海遭到重大破坏。

1.倭寇之患

明代,日本武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商经常骚扰我国沿海地区(东南),沿海居民称他们为“倭寇”。

材料三:“滨海细民,以海禁过严,生理(活)日促(艰难),转而从盗。” ——(明)赵文华

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,水陆均缺额在半数以上,所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。 ——《浅析明朝倭寇问题》

材料一:日本正处于各国纷争时代,各小国之间战乱不断发生。农民大量破产,人民生活困苦。同时一些封建主却发展迅速。为了弥补战争中财力的不足和自己的贪欲。需要更多的物资和货币,他们要求向外发展海外贸易。 ——《浅析明朝倭寇问题》

学习探究二 :明中后期为什么倭患严重?

日本转移国内的危机,向外扩张

国力减弱,海防松懈

推行极其严厉的海禁政策,倭寇与中国商人、海盗相勾结。

封侯非我意,

但愿海波平。

——戚继光《韬铃深处》

材料一:戚继光为践行“封侯非我意,但愿海波平”的灭倭志向,他身先士卒,与士兵同甘共苦;严格要求士兵,不准扰害百姓,做到兵民相体。

立志灭倭、带兵有方、军纪严明

思考:戚继光能取得抗倭胜利的原因有哪些?

材料三:戚继光奉命抗倭后,立即改革军制,不用卫所制的世兵,招募流亡农民和矿工,精选3000人组建新部队。

材料二:创造了独树一帜的"鸳鸯阵",发挥集体互助、长短兵器结合的机动、灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。

战术得力

改革军制

民族英雄

光饼

台州九战九捷

肃清东南沿海倭患

天皇皇,地皇皇,莫惊我家小二郎。

倭寇来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

——民谣

材料一 :明朝官员谢杰在《虔台倭纂》中写道:“寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛。片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去……于是海滨人人为贼,有诛之不可胜诛者。”

材料二: 真正解决倭患的关键之举并非战争, 而是官方政策的转换。面对势不可挡的国际贸易大潮流,战争不能解决问题,或者说只能治标不能治本。“嘉靖大倭寇”的实质是海禁与反海禁的斗争,要从根本上解决问题,政府必须放弃海禁政策。隆庆元年(1567?年)明穆宗及其辅政大臣主张实行比较开放灵活的政策,取消海禁,准许人民航海前往东洋、西洋贸易,所谓倭患也就烟消云散了。

——《浅析明朝倭寇问题》

学习探究三:

戚继光抗倭后,明朝政府认识到什么?作出什么改变?

制定国家政策,要充分考虑到人民的利益

三、葡萄牙攫取澳门居住权

葡萄牙

澳门

圣保禄大教堂遗址

1573年,葡萄牙殖民者获得澳门租借居住权,澳门主权仍属于中国。1887年12月1日,葡萄牙与清朝政府签订条约,占领澳门并将此辟为殖民地。

你可知“Macau"不是我真姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳走的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声"澳门"!

母亲啊母亲!我要回来,母亲,母亲!

——《七子之歌》

1553年,葡萄牙殖民者骗取了我国澳门的居住权。

1999年12月20日回归祖国。被占446年。

今年是澳门回归20周年。

海之殇

增强国家实力,重视国防建设,加强海防,建设海军。

课堂小结

从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?

历史告诉我们

强于天下者必强于海

弱于天下者必弱于海

海权是影响大国

兴衰沉浮的重要因素

建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。

——党的十九大报告

第15课

明朝的对外关系

关键词:

郑和下西洋 戚继光抗倭 葡萄牙占澳门

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源