2019--2020学年人教版高中历史必修二单元测试 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

文档属性

| 名称 | 2019--2020学年人教版高中历史必修二单元测试 第四单元 中国特色社会主义建设的道路 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-10 17:44:04 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 中国特色社会主义建设的道路

一、选择题

1.杨继绳指出:从20世纪50年代以来,“人民”的范围变得越来越小。在国旗上,围绕一颗大星的四颗小星中,代表城市小资产阶级和民族资产阶级的两颗小星,实际上已经不存在了,只剩下代表工人阶级和农民阶级的两颗小星。对此变化原因分析正确的是( )

A.新中国政权没收官僚资本 B.新中国三大政治制度的建立

C.“一五”计划和三大改造完成 D.“大跃进”和人民公社化运动

2.对于过渡时期总路线的评价问题,龚育之认为“既是水到渠成,又是重要发展”;薛暮桥认为“基本方向正确,但搞早了或搞急了”。二者都( )

A.肯定了过渡时期总路线的进步性 B.全面分析了过渡时期总路线的历史影响

C.认识到过渡时期总路线的前瞻性 D.认为过渡时期总路线符合中国国情

3.1953年至1955年,国家对资本主义工商业赎买的形式是“四马分肥”,即企业在分配利润时,国家税收占30%,职工福利费占15%,企业公积金占30%,资本家红利占25%。这一措施表明( )

A.国家对私营企业实行代购代销制度 B.工人阶级获得对企业的民主管理权

C.对资本主义工商业的改造已经完成 D.这类企业已带有明显社会主义性质

4.第一个五年计划期间,民用企业布置在东北地区的有50个,中部地区有32个,军用企业布置在中西部地区的有35个,但上海、江苏、广东、浙江等地均是空白。这反映了( )

A.便于苏联就近对中国援助 B.保障国家经济安全的需要

C.东南地区的工业体系完善 D.加强中国工业实力的要求

5.1956年,中共领导人展开了对社会主义建设道路的探索。刘少奇指出,“我们国家有百分之九十几的社会主义,有百分之几的资本主义,我看不可怕,它是社会主义经济的一个补充嘛!”这表明当时中国( )

A.深受苏联新经济政策的影响 B.尚未完成社会主义改造

C.经济建设指导思想灵活务实 D.国民经济出现严重困难

6.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时( )

A.科学研究已与国际前沿接轨 B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风 D.工业化建设需求迫切

7.在“一五”计划时期我国国民经济以平均每年11.3%的高速度增长,但物价指数的年均上涨幅度却只有1.1%。这主要是因为( )

A.统购统销政策的实施 B.民生商品供应充足

C.苏联等国的大力援助 D.三大改造成就初显

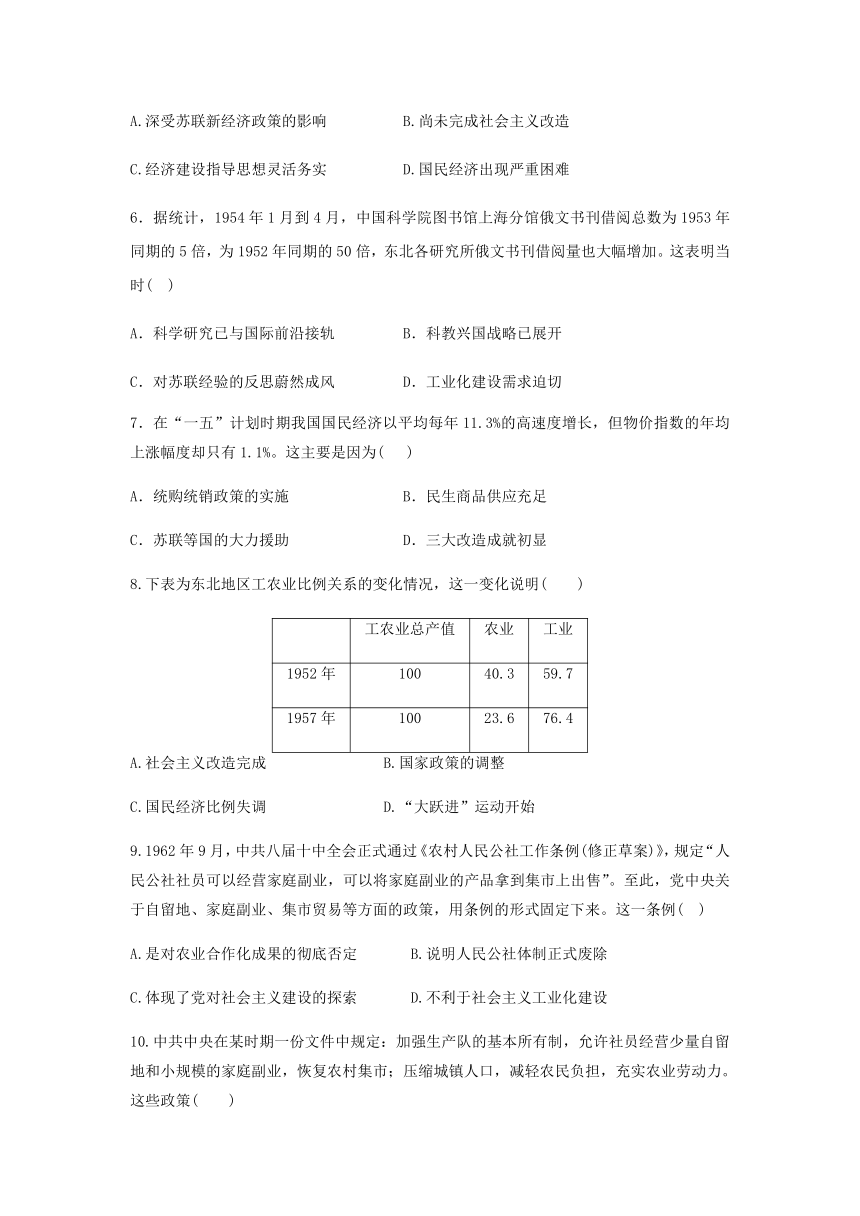

8.下表为东北地区工农业比例关系的变化情况,这一变化说明( )

工农业总产值 农业 工业

1952年 100 40.3 59.7

1957年 100 23.6 76.4

A.社会主义改造完成 B.国家政策的调整

C.国民经济比例失调 D.“大跃进”运动开始

9.1962年9月,中共八届十中全会正式通过《农村人民公社工作条例(修正草案)》,规定“人民公社社员可以经营家庭副业,可以将家庭副业的产品拿到集市上出售”。至此,党中央关于自留地、家庭副业、集市贸易等方面的政策,用条例的形式固定下来。这一条例( )

A.是对农业合作化成果的彻底否定 B.说明人民公社体制正式废除

C.体现了党对社会主义建设的探索 D.不利于社会主义工业化建设

10.中共中央在某时期一份文件中规定:加强生产队的基本所有制,允许社员经营少量自留地和小规模的家庭副业,恢复农村集市;压缩城镇人口,减轻农民负担,充实农业劳动力。这些政策( )

A.体现了“左”倾错误的影响 B.改变了生产资料所有制的性质

C.有利于国民经济的协调发展 D.推动了农业合作化运动的开展

11.建国后至1978年前,我国物价水平总体上是稳定的。在政府的指导下,若干工农业产品实行全省一价,某市大米价格0.139元/斤,二十多年价格几乎没变。对这种现象的正确解释是( )

A.实行大力发展民生的经济政策 B.采用计划为主的资源配置方式

C.有利于扩大消费搞活市场经济 D.市场上大米等商品粮供应充足

12.1961年1月18日,在八届九中全会闭幕式上,毛泽东说:“今年不搞两本账了,就是一本账,决不要层层加码,中央是一个盘子,到省、市又是一个盘子,到地、县又是一个盘子,到群众又是一个盘子。”毛泽东的讲话( )

A.旨在解决农轻重的比例问题 B.意味着经济体制转变的开始

C.有利于国民经济的健康发展 D.消除了“左”倾错误的影响

13.1980年,由杜润生起草的中央75号文件中,有这样一段表述:“在那些边远山区和贫困落后的地区……应当支持群众的要求,可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长的时间内保持稳定……在一般地区,集体经济比较稳定,生产有所发展……就不要搞包产到户。”这反映了( )

A.中央内部对农村改革存在争论 B.农民尚未开始包产到户的实践

C.“左”倾错误依然占统治地位 D.包产到户逐渐成为社会共识

14.农村经济改革取得重大成果,连续几年农业生产获得大丰收,但也出现了卖粮难以及收购粮食“打白条”问题,被认为是“超常规发展”带来“低水平过剩”。这反映了当时( )

A.家庭联产承包责任制已失去活力 B.必须大力发展乡镇企业

C.农村经济体制改革需进一步深化 D.城市经济体制改革滞后

15.有专家指出,家庭联产承包责任制没有走土地私有化的道路,而是实行家庭作业、统分结合、双层经营,既发挥了集体统一经营的优越性,又调动了农民生产积极性。该专家意在强调家庭联产承包责任制( )

A.没有摆脱计划经济的阴影 B.保留了计划经济残余

C.体现原则性与灵活性的统一 D.大大提高了农业产量

16.1984年7月,全国利改税工作会议决定:将国营企业应当上交的收入,按国家设置的税种以向国家交税的方式上交,税后利润归企业自己安排使用。这次利税改革( )

A.使国家的财政经济开始好转 B.加速了国营企业股份制改革

C.有利于国营企业自主权扩大 D.有利于企业经营范围的扩大

17.据1985年北京青年经济学会对429家国有工业企业的调查,1984年这些企业的平均自销率(即自销产量占全部销售产量的比率)为30.08%,而1985年1~6月升到了43.8%。这些变化说明( )

A.国有工业企业改制取得成效 B.工业企业的自主权日益扩大

C.计划经济体制已经基本废止 D.对外开放程度逐步得到加强

18.美国学者库珀·雷默在谈到中国特色时,表述为“淡色”。他指出,在汉语中,“淡”将“水”与“火”两种不相融的东西结合在一起,使对立的东西成为一种和谐。其依据之一是中国( )

A.建立社会主义市场经济 B.实行家庭联产承包责任制

C.确立人民代表大会制度 D.普及基层民主选举制度

20.20世纪90年代,中国政府提出对外开放的沿海、沿边、沿江、沿路的“四沿战略”。其中“沿江”战略的目标是推动长江流域的全面开放,以贯通东西,辐射南北。据此判断,实施“沿江”战略的龙头举措是( )

A.上海浦东的开发开放 B.丝绸之路经济带建设

C.构建全方位对外开放格局 D.开放长江三角洲地区

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 全国解放后,部分城市通货膨胀严重,少数商人投机,哄抬物价。政务院副总理陈云很快将上海局势稳定下来,进而稳定了全国经济形势。面对工业化建设资金短缺等问题,陈云提出对粮食等主要农副产品实行计划收购和计划供应,即统购统销,被中央采纳实施。他在中共八大上系统地提出了改进经济体制的“三个主体、三个补充”的设想,即在工商业经营方面,国家经营和集体经营为主补充一定的个体经营;在生产计划方面,计划生产为主补充一定的自由生产;在市场方面,国家市场为主补充一定范围的自由市场。1979年春,陈云指出:“六十年来,无论苏联或中国的计划工作制度中出现的缺点:只有有计划按比例这一条,没有在社会主义制度下还必须有市场调节这一条”,他提出整个社会主义时期经济必须有计划经济部分和市场调节部分。

——摘编自金冲及等主编《陈云传》等

(1)根据材料,概括陈云的主要经济思想,并结合所学知识指出其形成的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述陈云对新中国经济建设的贡献。

22.阅读材料,回答问题。

材料 数据背后的中国

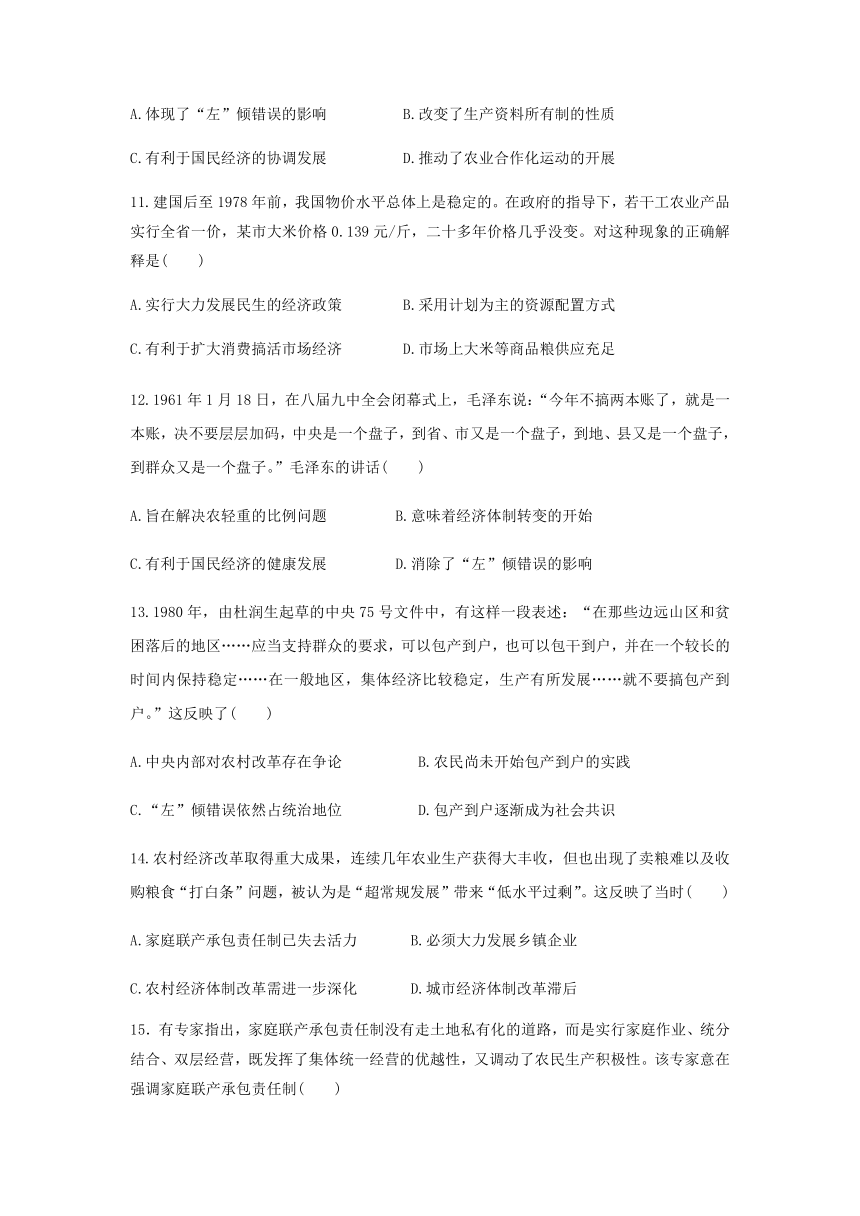

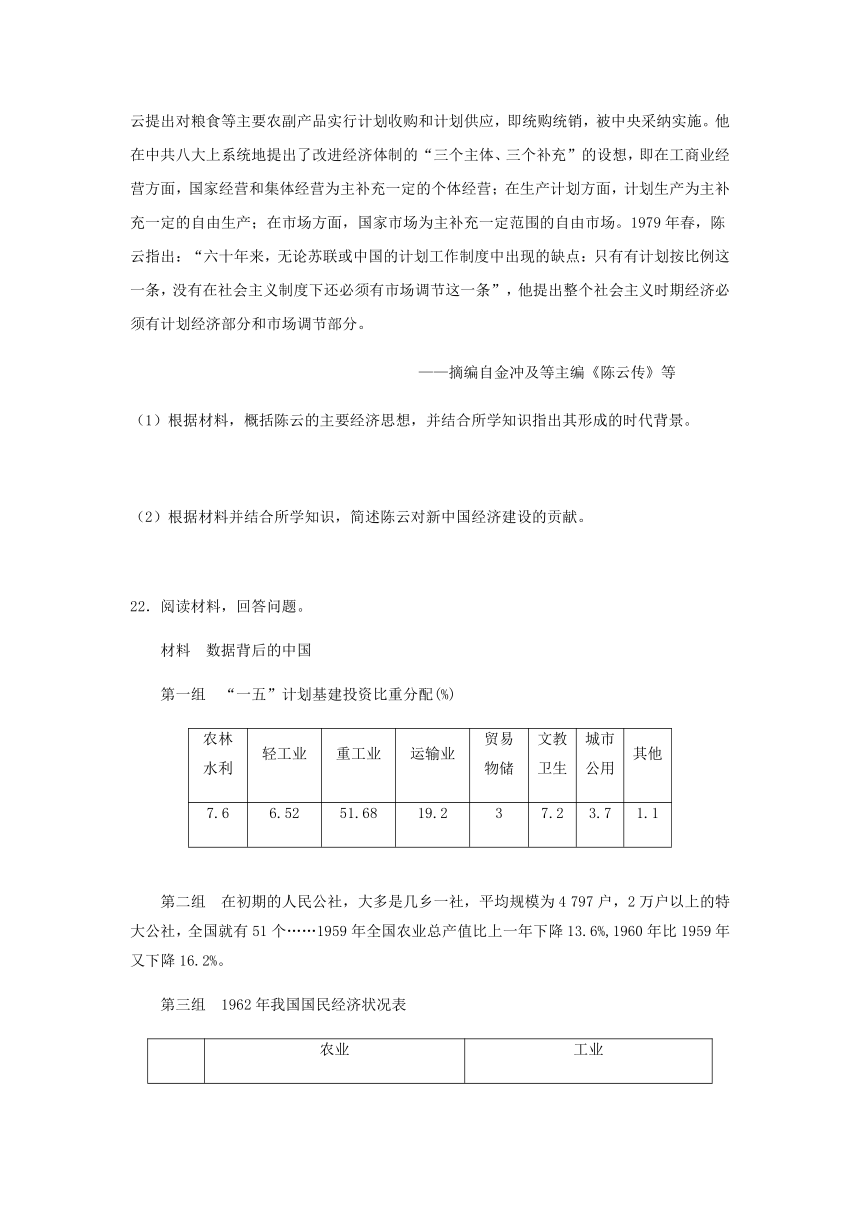

第一组 “一五”计划基建投资比重分配(%)

农林水利 轻工业 重工业 运输业 贸易物储 文教卫生 城市公用 其他

7.6 6.52 51.68 19.2 3 7.2 3.7 1.1

第二组 在初期的人民公社,大多是几乡一社,平均规模为4 797户,2万户以上的特大公社,全国就有51个……1959年全国农业总产值比上一年下降13.6%,1960年比1959年又下降16.2%。

第三组 1962年我国国民经济状况表

农业 工业

总产量 粮 棉 总产量 钢 铁

原计划 比上年增长8.5% 3 216亿斤 2 200万担 比上年增长5.7% 670万吨 2亿吨

实际完成 比上年增长11% 3 400亿斤 2 400万担 比上年增长8.5% 720万吨 2.17亿吨

依据材料并结合所学知识,从“新中国经济建设”的情况或政策措施中,概括一个主题,并围绕这一主题展开论述。(要求:主题立意明确,文字说明逻辑清晰,史论结合。)

23.阅读材料,回答问题。

材料一 近代以来,中国在外力压迫下为富民强国采取的是倾斜的结构转换模式,推行“重工业优先发展战略”,大量农村人口和劳动力不能随工业化的发展而就业,导致就业结构的转换落后于产业结构的转换,农业剩余劳动力大量集聚。正如张培刚先生所指出的“工业化的成败与否,取决于发展中国家在工业化过程中能否妥善解决农业剩余劳动力的转移与吸纳问题”。

——摘编自魏悦《近代以来中国农业剩余劳动力转移思想的历史演进》

材料二 20世纪60年代毛泽东决定建设大三线、小三线,大批工厂从沿海发达地区迁移。大三线在陕西南部秦岭那里,以及四川、贵州、云南,国家把建设重点或者是国防建设重点放在大三线。……“文化大革命”又出现了人口大规模流动,一方面(城市党政机关干部)继续精减下放,上海支援新疆;另一方面是上千万的知青,大城市甚至包括中等城市的知青都迁到农村,上山下乡,到边疆去,往黑龙江、云南、内蒙古各个地方迁移。各地改革开放后,就开始吸引流动人口了。深圳、广东先开放,建设特区吸引了几十万过去。因为当时开始办的产业都是“三来一补”,都是劳动密集型的,吸引了大批内地农村人口。还有一个潮流是移居海外。

——摘编自葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

(1)根据材料一,概括近代中国劳动力在转移中存在的问题,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出20世纪60年代和改革开放后,我国人口流动的特点和影响。

答案

一、选择题

1.【答案】C

【解析】“一五”计划和三大改造的完成,使生产资料由私有制变为社会主义公有制,资产阶级的经济基础不复存在,所以小资产阶级和民族资产阶级也不复存在,故C项正确。

2.【答案】A

【解析】 据材料“既是水到渠成,又是重要发展”“基本方向正确”可知,二者肯定了过渡时期总路线的进步性,故A项正确;龚育之的观点不够全面,没有看到总路线的不足之处,故B项错误;C项与题意不符,故C项错误;D项与材料“但搞早了或搞急了”不符,故D项错误。

3.【答案】D

【解析】题干中“四马分肥,即企业在分配利润时,国家税收占30%,职工福利费占15%,企业公积金占30%,资本家红利占25%”,国家利润居第一位,资本家利润不再是第一位,体现国家的股份占主导,故D项正确。

4.【答案】B

【解析】 苏联就近对中国援助主要是在东北地区,与材料中“中部地区有32个,军用企业布置在中西部地区的有35个”不符,故A项错误;从企业的空间分布中,不难看出,将民用和军用企业布置在内地的目的是保障国家经济安全,故B项正确;东南地区工业体系完善无法体现,故C项错误;加强中国工业实力要求与企业空间分布不同无直接关系,故D 项错误。

5. 【答案】C

【解析】“我们国家有百分之九十几的社会主义,有百分之几的资本主义”表明中国打破对斯大林模式单一公有制的迷信,是独立探索建设社会主义道路中的灵活务实政策,故C项正确。

6.【答案】D

【解析】据材料“1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍”结合所学我国正在开展以苏联援助为特色的一五计划,意在改变我国工业化基础薄弱的状况,表明工业化建设需求迫切,故选 D项;材料只是反映借鉴俄国,谈不上与国际前沿接轨,排除A项;科教兴国始于1995年,与材料时间不符,排除B项;材料“俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍”反映的是学习苏联经验,排除C项。

7.【答案】A

【解析】该时期国家采取统购统销的政策,对物价进行了国家调整,故A项正确;1952年底,国民经济得到一定的恢复和调整,但物资供应紧张,国家采取计划对物资进行分配,故B项错误;苏联等国的援助是物价相对稳定的原因,但不是主要原因,故C项错误;材料主要强调的是国家对物价进行调整,而不是三大改造的成就,故D项错误。

8.【答案】B

【解析】1953~1957年,国家实行“一五”计划,在东北优先发展重工业,出现东北地区农业比重低于工业比重的现象,故B项正确。

9.【答案】C

【解析】农业合作化是1953~1956年,故A项错误;人民公社体制是1983年以后废除,故B项错误;材料反映的是1960年调整国民经济的“八字方针”,故C项正确;农业的发展是有利于工业建设的,故D项错误。

10.【答案】C

【解析】根据材料文件的规定可以判断,这一时期是20世纪60年代初我国国民经济的调整恢复时期,这些政策是对当时“左”倾错误的纠正,有利于国民经济的协调发展,故C项正确。

11.【答案】B

【解析】建国后至1978年前我国物价几乎未变,是因为实行国家计划定价,采取以计划为主的资源配置方式,故B项正确。

12. 【答案】

【解析】 1960年国家开始纠正农村中的“左”倾错误,“决不要层层加码”体现出调整“C大跃进”中制定高指标的做法,有利于经济发展,故C项正确。

13.A

14.【答案】C

【解析】 材料反映的是农村实行家庭联产承包责任制之农业生产大丰收,因此并未失去活力,故A错误;材料中未涉及发展乡镇企业的信息,故B错误;根据材料中“也出现了卖粮难以及收购粮食‘打白条’问题”说明农村经济体制改革之初仍存在计划体制的影子,因此需要进一步深化改革,故C正确;材料并未涉及城市经济体制改革,故D错误。

15.【答案】C

【解析】材料是在强调家庭联产承包责任制的积极作用,故A项错误;材料是在强调家庭联产承包责任制的积极作用,故B项错误;材料“家庭联产承包责任制没有走土地私有化的道路,而是实行家庭作业、统分结合、双层经营,既发挥了集体统一经营的优越性,又调动了农民生产积极性”体现了家庭联产承包责任制的原则性和灵活性相统一,故C项正确;材料没有突出该体制改革对于粮食产量提高的影响,故D项错误。

16.【答案】C

【解析】材料中所反映的是国营企业的改革,其改革有利于中国财政经济好转,但1984年国营企业的改革才开始,国家的财政经济开始好转不符合史实,故A项错误;通过利税改革直接推动企业经营自主权的扩大,与国营企业股份制改革无关,故B项错误;根据材料“国家设置的税种以向国家交税的方式上交,税后利润归企业自己安排使用”,这样做有利于扩大企业经营自主权,故C项正确;关于企业经营范围是否扩大,在材料中未曾体现,故D项错误。

17.【答案】B

【解析】 材料在一定程度上能够反映国有工业企业改革取得一定成效,但1984年与1985年自销产量比重不断增加,更能说明企业的自主权在不断扩大,故B正确;国有工业企业改制在90年代之后,时间与题干不符,故A错误;1984年城市经济改革处于起步阶段,计划经济不可能废除,故C错误;材料论述对内改革,不是对外开放,故D错误。

18.【答案】A

【解析】传统观念认为,社会主义等于计划经济,资本主义等于市场经济,两种社会形态水火不容,两种经济手段也水火不容,新时期中国提出了建立社会主义市场经济,将二者结合起来,故A项正确;家庭联产承包责任制不等于是私有制,依旧是在土地公有制基础上的一种改革,前后性质一致,故B项错误;人民代表大会制度,体现人民当家做主,与我国人民民主专政相一致,故C项错误;基层民主选举,与社会主义国家人民当家做主相一致,故D项错误。

20.【答案】A

【解析】抓住20世纪90年代以及长江流域的全面开放的关键信息,20世纪90年代,作出开发开放浦东战略决策,故A项正确;开放长江三角洲地区是在1985年,全方位对外开放格局是经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地,故C、D项错误;丝绸之路不在沿海地区,故B项错误。

二、非选择题

21.【解析】(1)第一小问思想,根据“三个主体、三个补充”、“整个社会主义时期经济必须有计划经济部分和市场调节部分”等信息得出社会主义经济既有计划也有市场,计划为主市场为辅。第二小问背景,根据“在中共八大上系统地提出”并结合所学得出中国社会主义建设道路的探索;根据“六十年来,无论苏联或中国的计划工作制度中出现的缺点”并结合所学得出苏联的经验教训和中国计划经济体制的弊端。

(2)结合所学从不同阶段简述陈云对经济建设的贡献。根据“政务院副总理陈云很快将上海局势稳定下来,进而稳定了全国经济形势。面对工业化建设资金短缺等问题……被中央采纳实施”得出为新中国初期国民经济的恢复发挥了重要作用;根据“他在中共八大上系统地提出了改进经济体制的“三个主体、三个补充”的设想”等信息得出突破了苏联经济模式的限制,提出了许多影响深远的重要思想;根据“1979年春,陈云指出……提出整个社会主义时期经济必须有计划经济部分和市场调节部分”得出对中国社会主义现代化事业和改革开放做出了重要贡献。

【答案】(1)思想:社会主义经济既有计划也有市场,计划为主市场为辅。

背景: 苏联的经验教训;计划经济体制的弊端;中国社会主义建设道路的探索。

(2)贡献:为新中国初期国民经济的恢复发挥了重要作用;突破了苏联经济模式的限制,提出了许多影响深远的重要思想;对中国社会主义现代化事业和改革开放做出了重要贡献。

22.【解析】本题属于提炼观点型开放试题。解题步骤如下:

步骤一:带着设问,审读材料,明确材料的指向,概括主题。

材料 指向 主题

第一组 产业结构不合理 产业结构对经济的影响

第二组 生产关系不合理 生产关系对生产力的反作用

第三组 产业结构的调整 产业结构对经济的影响

步骤二:遴选史实(源于所给史料和所学知识),论证选择的观点。

可选主题 可选史料

国民经济曲折发展 第一、二、三

生产关系对生产力的影响 第二组

产业结构对经济的影响 第一、三

步骤三:组织答案,表述成文。

【答案】示例1:国民经济在探索中曲折前进。

为巩固新生的人民政权和恢复发展经济,新中国成立初期党和政府制定实施了“一五”计划,重点发展重工业,奠定了我国工业化的初步基础。而十年“文化大革命”中虽有周恩来和邓小平的局部调整,但整体上国民经济处于崩溃边缘。“文化大革命”结束后,党和政府重新确立实事求是的思想路线,通过拨乱反正和改革开放,国内生产总值和人均生产总值不断增长,三大产业也协调发展,中国国民经济从此走上健康发展之路。

示例2:生产关系的调整要符合生产力状况才能促进经济发展。

三大改造的完成,实现了生产资料所有制的深刻变革,但社会主义改造后期,存在要求过急、形式简单等缺点,给社会经济发展遗留下许多问题;人民公社化运动造成了社会生产力的极大破坏,中共十一届三中全会后的经济体制改革、社会主义市场经济体制的建立,促进了国民经济的健康发展等。

示例3:产业协调是国民经济快速发展的重要因素。

“一五”计划重点发展重工业,奠定了我国工业化的初步基础,但也在一定程度上造成农轻重比例失调;1960年中共中央决定对国民经济实施“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,促使国民经济得到恢复和发展

23.【解析】 第(1)问,第一小问,根据材料一“大量农村人口和劳动力不能随工业化的发展而就业”,导致“农业剩余劳动力大量集聚”概括。第二小问,材料一与“重工业优先发展战略”有关,结合所学知识,从农本观念和农村劳动力素质相对低下两方面分析。第(2)问,第一小问,材料二20世纪60年代政府主导“建设大三线、小三线,大批工厂从沿海发达地区迁移”,从沿海发达地区迁到西部地区;“大城市甚至包括中等城市的知青都迁到农村,上山下乡”;改革开放后,材料二“建设特区吸引”,人口从农村迁移到沿海经济发达地区,“还有一个潮流是移居海外”,由市场主导,自由迁移。第二小问,辩证的分析,20世纪60年代从沿海发达地区迁到西部地区,促进中西部发展的同时,政府主导违背了现代化的一般规律;改革开放后,人口从农村迁移到沿海经济发达地区,加快了城市经济发展的同时,也带来一系列社会问题。

【答案】(1)问题:劳动力在农村大量聚集,不能随工业的发展而适时转移。

原因:传统的农本政策及观念;优先发展重工业的战略;农村劳动力素质相对低下。

(2)特点:60年代:从工业化程度高的地区迁移到工业化程度低的地区(或从沿海发达地区迁到西部地区);从城市迁移到农村;由政府主导进行。

改革开放后:从农村迁移到沿海经济发达地区(或从农村迁移到城市);从中国迁移到国外;由市场主导,自由迁移。

影响:60年代:促进了少数民族地区和中西部地区经济和社会的发展;违背了现代化的一般规律。

改革开放后:劳动力流向现代城市,为经济发展提供了自由劳动力,加快了城市经济发展;但增加了城市的管理成本和交通负担,滋生了新的人口问题等。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势