考点13 种群与群落

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

专题六 生物与环境

考点13 种群与群落

超级预测

知识预测

分析2007--2009年新课标高考考卷,种群和群落与生态系统联系密切,命题焦点集中在种群的特征、种群数量的变化曲线、群落的种间关系及群落的演替上。从近年高考看,对群落演替的考查有所降温,其他考点仍是轮考。21世纪教育网

能力预测

种群的增长曲线物理模型图和新情景文字信息、表格信息实现对本专题内容综合考查,主要考查考生的获取信息能力和通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理、作出合理的判断的能力,如2009山东理综6和2009宁夏理综32都通过种群的增长曲线物理模型考查种群数量的变化。21世纪教育网

赋分预测

本专题试题在近两年高考中的赋分比重较大,2007年新课标四省份试题共有37分,2008年新课标五省份试题共27分,2009年新课标十省份试题共39分,预计2010年课标高考各考卷总分稳定在35分左右。

题型预测

考查题型上,山东、宁夏等省份理综考卷偏重选择题,广东、江苏、海南等省份是选择题和简答题都有可能出现。

超值储备

知识能力储备

一、种群的特征与数量变化知能储备21世纪教育网

1.影响种群密度的因素分析[理解能力·2009江苏生物27(3);2008江苏生物l6;2007北京理综4;2007广东生物11;2007江苏生物24·2010高考预测指数:★★★]

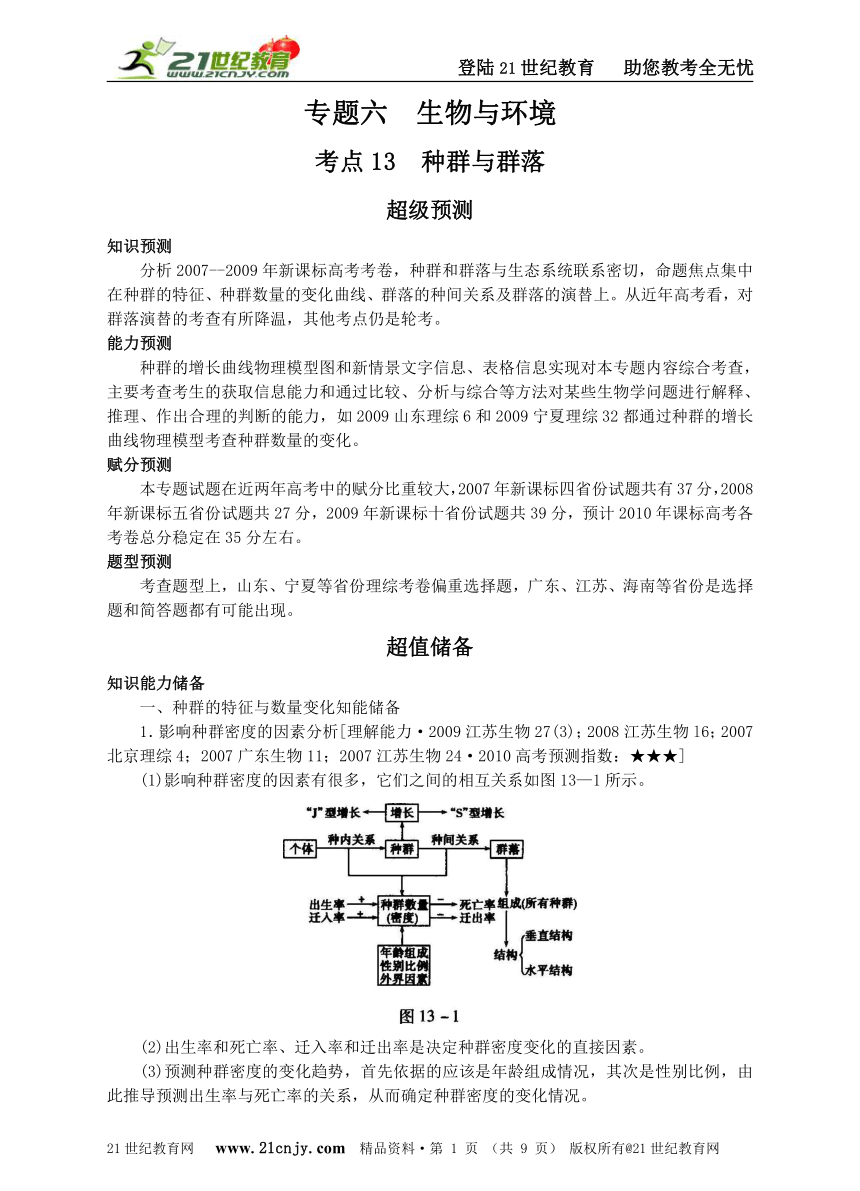

(1)影响种群密度的因素有很多,它们之间的相互关系如图13—1所示。

( http: / / www.21cnjy.com )

(2)出生率和死亡率、迁入率和迁出率是决定种群密度变化的直接因素。

(3)预测种群密度的变化趋势,首先依据的应该是年龄组成情况,其次是性别比例,由此推导预测出生率与死亡率的关系,从而确定种群密度的变化情况。

增长型→出生率>死亡率→增大

①年龄组成 稳定型→出生率≈死亡率→基本不变

衰退型→出生率<死亡率→减少

②对于增长型的种群,一般还有如下的关系:

♀>♂→增长快、

♀≈♂→相对稳定 种群密度

♀<♂→增长慢

2.种群密度的取样调查[理解能力·2009宁夏理综32(1)(2);2009江苏生物24;2007江苏生物41·2010高考预测指数:★★★]

项目 样方法 标志重捕法 取样器取样法

适用范围 植物 活动能力强和范围大的动物如哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类和昆虫等动物 土壤或培养基(液)中微小动物或微生物

方法步骤 (1)随机取样;(2)计数每个样方个体数;(3)求解所有样方种群密度的平均值即是该种群的种群密度 (1)在被调查范围内捕获一些个体并做标记后放回;(2)一段时间后重捕;(3)如下公式计算个体总数N 再次捕获个体数n初次捕获标志数M 重捕的标志个体数m (1)用一定规格的捕捉器(如采集罐、吸虫器等进样);(2)在实验室借助放大镜或显微镜进行观察计数

注意事项 必须取样随机 (1)调查期内没有出生和死亡,没有迁入和迁出;(2)标志不能过分醒目,标志物和标志方法必须对动物没有伤害

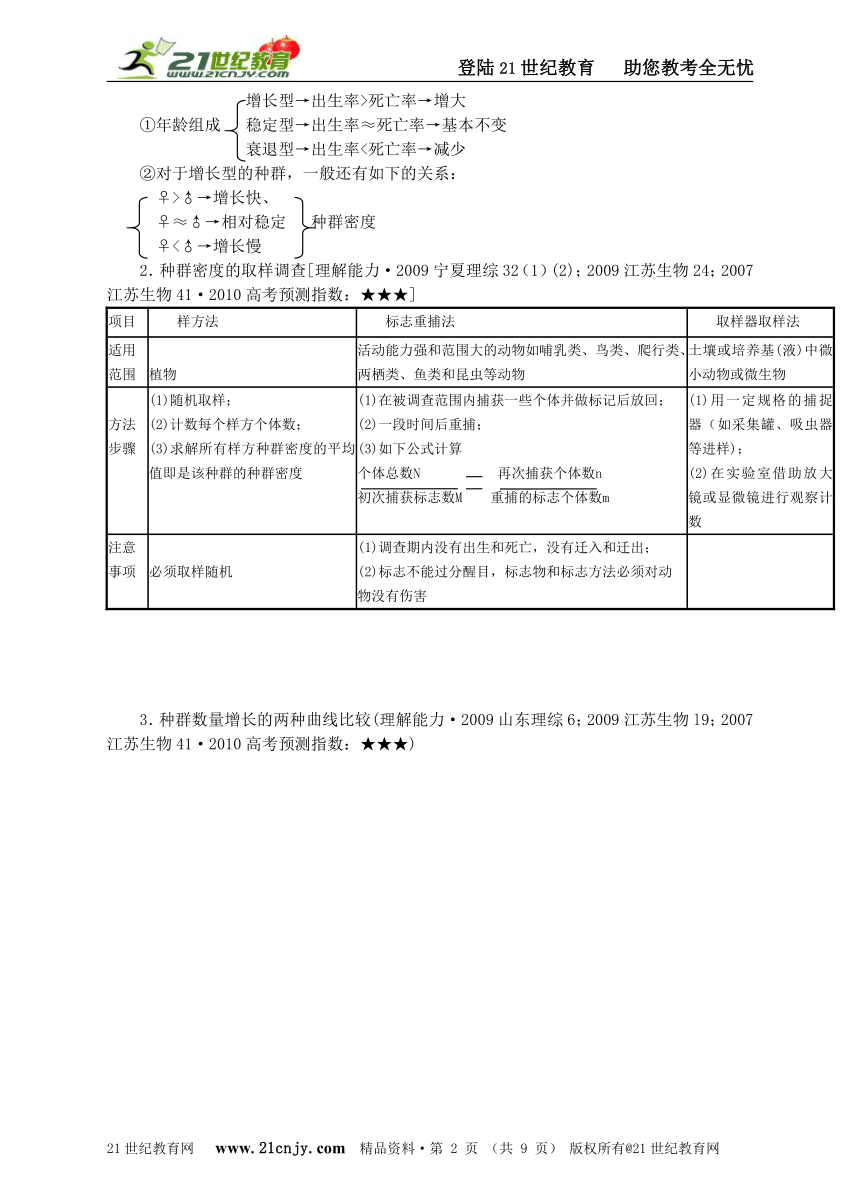

3.种群数量增长的两种曲线比较(理解能力·2009山东理综6;2009江苏生物l9;2007江苏生物41·2010高考预测指数:★★★) 21世纪教育网

“J”型曲线 “S”型曲线

产生条件 理想状态:①物空间条件充裕;②气候适宜;③没有敌害、疾病 现实状态:①食物空间有限;②各种生态因素综合作用

特点 种群数量以一定的倍数连续增长 种群数量达到环境容纳量K值后,将在K值上下保持相对稳定

环境容纳量 (K值) 无K值 有K值

种群增长率 保持稳定 先增加后减少

曲线 ( http: / / www.21cnjy.com )

说明 ①种群汗人一个新环境后,在一定时间内种群的增长大致符合“J”型曲线,随着生活时间的延续,环境条件限制作用愈加明显,逐渐接近环境的负载量。即K值,种群就会停止增长,呈现“S”型曲线;②种群数量由O→K/2时,增长率逐渐增大;种群数量为K/2时,增长率最大;种群数量由K/2→K时,增长率不断降低;③在K值时,种群增长率为零,即出生率=死亡率,但种群数量达到最大

二、群落的结构与演替知能储备

1.群落的结构(理解能力·2009广东生物ll·2010高考预测指数:★★)

(1)形成原因:群落中各种生物种群分别占据了不同的空间

(2)结构

①水平结构:在水平方向上由于光照强度、地形、土壤湿度和酸碱度等因素影响,不同地段分布着不同的生物种群。21世纪教育网

②垂直结构:生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象。植物的分层分布与光照强度有关;动物的分层与其食物及栖息场所有关。群落中植物的分层现象决定了动物的分层

现象。

(3)群落结构的形成与意义21世纪教育网

①群落的垂直结构和水平结构都是在长期自然选择基础上形成的对环境的适应。

②生物在垂直方向及水平方向上的位置配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。

2.群落的演替(理解能力·2008广东理基53;2008海南生物14;2007广东理基45;2007宁夏理综5;2007山东理综5·2010高考预测指数:★★)

类型 初生演替 次生演替

起点 原先从没有过植被的环境 原先有群落环境,只是失去原有植被

时间 经历的时间长 经历的时间短

速度 缓慢 较快

影响因素 自然因素 人类活动较为关键

实例 裸岩上的演替 弃耕农田上的演替

方法技巧储备21世纪教育网

1.种群增长曲线分析及其在实践中的应用(理解能力·2009安徽理综3;2008山东理综27;2008海南生物l5·2010高考预测指数:★★★★★)

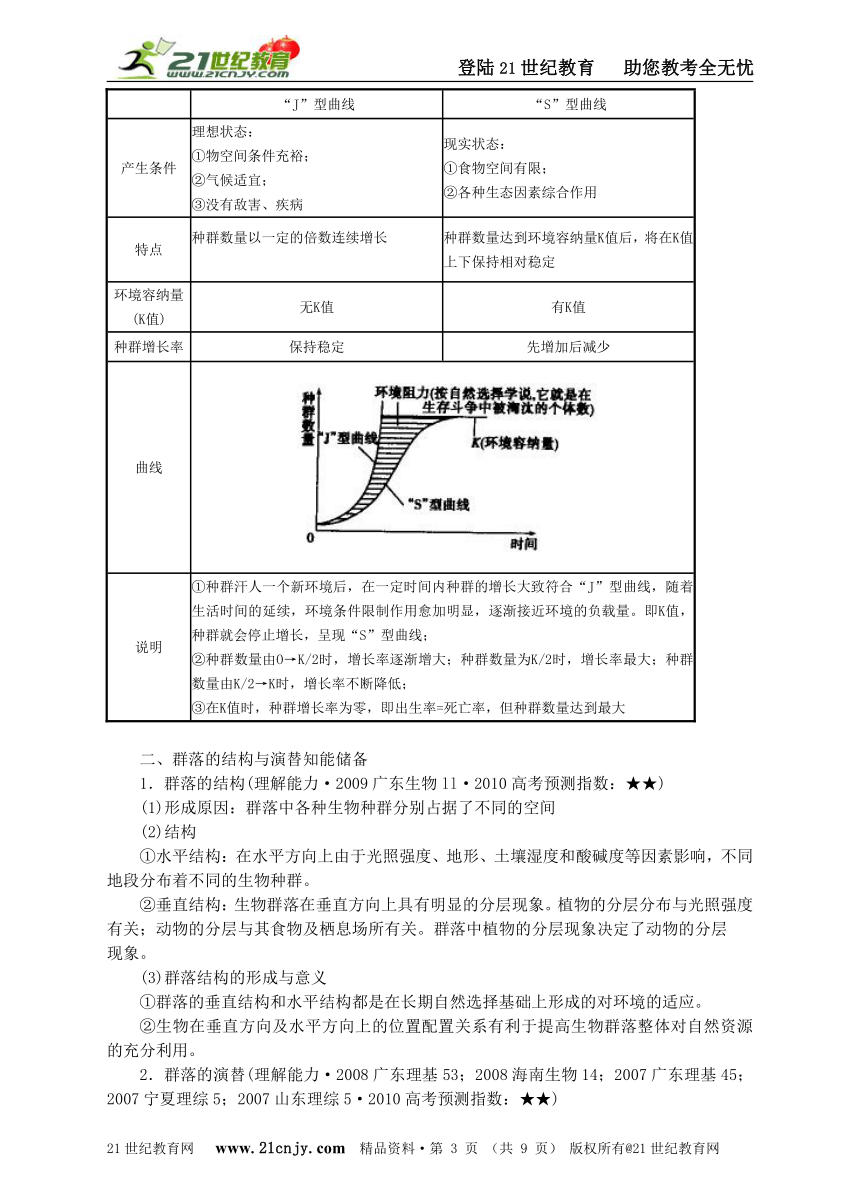

(1)种群“s”型增长曲线分析(图13—2)

( http: / / www.21cnjy.com )

①潜伏期(对环境的适应期):个体数量很少,增长速率很慢。

②快速增长期(对数期):个体数量快速增加,K/2时,增长率达到最高。

③稳定期(饱和期):随着种群密度增加,个体因食物、空间和其他生活条件的斗争加剧,同时天敌数量也增长。种群实际增长率下降。当数量达到环境条件允许的最大值(K)时,种群停止生长。种群增长率为零,即出生率=死亡率,但种群数量达到最大。到达K值后,仍是呈锯齿状波动。21世纪教育网

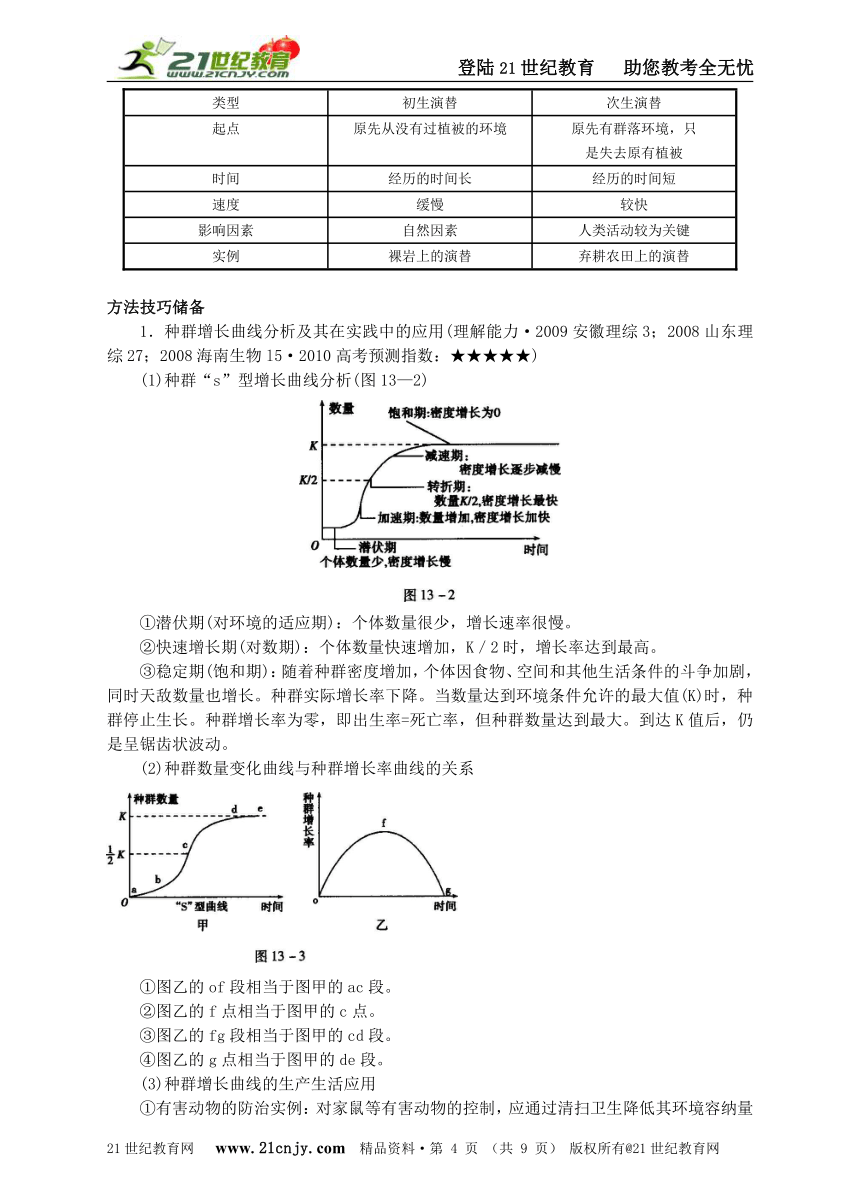

(2)种群数量变化曲线与种群增长率曲线的关系21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

①图乙的of段相当于图甲的ac段。

②图乙的f点相当于图甲的c点。

③图乙的fg段相当于图甲的cd段。

④图乙的g点相当于图甲的de段。

(3)种群增长曲线的生产生活应用

①有害动物的防治实例:对家鼠等有害动物的控制,应通过清扫卫生降低其环境容纳量(K值)。

②濒危动物种群的拯救和恢复实例:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物减少和活动范围缩小,其K值变小,因此,建立自然保护区,改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施。21世纪教育网

③生产应用:生产上的捕获期就确定在种群数量为K/2时最好,但杀虫效果最好的时期在潜伏期。

[典题l] 图l3—4表示某一生物种群在有限环境中的增长曲线。下列有关

叙述,正确的是 ( )

①K值是环境条件所允许达到的种群数量的最大值

②在K值时,种群的增长率最大

③如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时出生率等于

( http: / / www.21cnjy.com )死亡率

④假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

A.①② B.①④ C.①③ D.③④

[解析】在K/2值时,种群的增长率最大,“s”型曲线中种群数量为K/2时斜率最大,所以在捕捞鱼群时,种群数量等于K/2时就可以猎取一定数量的该生物资源,而且获得量大且不影响资源再生。21世纪教育网

[答案]C

[典题2]生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如图l3—5,下列判断正确的是 ( )

( http: / / www.21cnjy.com )

A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a种群为“S”型增长,其增长受本身密度制约

D.b种群为“J”型增长,始终受到a种群的制约

[答案】C21世纪教育网

[解析]本题考查了生物与生物的种间关系和种群数量等相关知识,立意比较新。由图可以看出,a、b两种群刚开始个体数均迅速增长,但由于食物、环境等因素的影响,两者发生竞争,最终导致b种群死亡。因此,这两个种群的关系属于竞争关系,但竞争的程度应该是由弱到强,B选项是错误的。再分析a种群整体的曲线较长,不难发现:a种群的增长呈“s”型,这是在有限环境中受自身种群密度制约的结果,因此,c项是正确的。

2.生物种间关系的比较分析[理解能力·2009海南生物18;2009宁夏理综32(3);2009江苏生物27(4);2008广东生物14;2008海南生物l6;2007宁夏理综3·2010高考预测指数★★★★]

快系名称 数量坐标图 能量关系图 特点 举例

互利共生 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 相互依赖,彼此有利。如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。同时增加,同时减数量上两种生物少,呈现出“同生共死”的同步性变化 地衣,大豆与根瘤菌

寄生 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 对寄主有害,对寄生生物有利。如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好 蛔虫与人,噬菌体与被侵染的细菌21世纪教育网

竞争 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相同,则如图b。AB起点相同,为同一营养级 牛与羊,农作物与杂草

捕食 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化。AB起点不相同,两种生物数量(能量)存在差异,分别位于不同的营养级 狼与兔,青蛙与昆虫

易混易错储备

一、易混知识点储备

1.种群与物种

概念 范围

种群 生活在一定区域的同种生物的全部个体 较小范围的同种生物的个体总和

物种 在自然状态下相互交配,并且产生可育后代的一群生物 许多分布在不同区域的同种生物的种群组成

2.种内斗争与竞争

范围 易混实例

种内斗争 同种生物的个体之问 大鲈鱼以小鲈鱼为食21世纪教育网

竞争 不同种生物个体之间 大草履虫与双小核草履虫混合放养后,大草履虫因竞争食物失败而死亡

二、典型易错题点拨

1.对种群的概念理解错误

[易错典题l]下列所描述的生物集合,属于种群的是 ( )

A.一片森林中所有的蛇 B.洞庭湖里全部的鲫鱼

C.一株树上的所有“寄生虫”D.一座山峰上的树

[解析]种群是指“生活在同一地点的同种生物的总和”,关键词是“同种”。A选项中的“蛇”可能不是一个种,有响尾蛇、竹叶青蛇等之分;C选项中的“寄生虫”也可能不

个种,仅昆虫就有成千上万种;D选项比较明显,因为一座山峰上的树的种类很多,肯定不是一个种群。虽然洞庭湖里生活着多种鱼类,但“鲫鱼”就是指同一种鱼,因此是一个种群。

[答案]B

[错因分析]对种群概念中的关键词“同种”理解不清;对生物的分类掌握不好,受平时生活经验限制容易错选ACD。

2.对种群、群落、生态系统的概念范围把握不好

[易错典题2]一个阴湿的山洼草丛中,有一堆长满苔藓的朽木,其中聚集着蚂蚁、蚯蚓、鼠类等动物,它们共同构成一个 ( ) 21世纪教育网

A.种群 B.群落 C.生态环境 D.生态系统

[解析]这里的它们是指阴湿山洼草丛中的一切生物和非生物因素,属于生态系统。

[答案]D

[错因分析]本题答题的关键在于对题干中的“它们”的理解。如果指的仅仅是蚂蚁、蚯蚓、鼠类等动物,那么这些动物既不能构成一个种群,又不能构成一个群落(因为在该环境下里还有别的生物),本题看似没有答案。而事实上本题中的“它们”应包括该环境(阴湿山洼草丛)中的一切生物和非生物因素,因此它们共同构成了一个生态系统。

3.混淆种群增长率与种群数量增长曲线21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

[易错典题3】在一个玻璃容器内,装入一定量的适合小球藻生活的营养液,接种少量

的小球藻,每隔一段时间测定小球藻的个体数量,绘制成曲线,如图l3—6所示。下列选项中能正确表示小球藻种群数量增长速率随时间变化趋势的曲线是 ( )21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

[解析】由于小球藻的增长曲线为“s”型,其增长率应有较大差异,即随种群对环境的适应增长速率上升至K/2处,增长速率最快,之后随种群密度增大,种内斗争加剧,天敌等增多,从而导致增长速率下降,至环境所容纳的最大值K值处增长速率变为0。

[答案】D

[错因分析] 增长速率与种群个体总量不是一个概念。只要增长速率为正值,种群总数量即在增加;增长速率为零,种群总量恒定不变;增长速率为负时,种群总量应下降,如细菌增长曲线中的衰亡期。21世纪教育网

4.对种群存活曲线的横纵坐标分析错误21世纪教育网

[易错典题4]按照图l3—7回答问题。21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

(1)曲线图ab段表示甲动物__。

(2)ed段可表示乙动物__。

(3)丙曲线表示__,如果丙为野生动物,据此,我们应做好__的保护工作。

[解析]此题主要考查种群的年龄结构、死亡率等特征及其关系。由图中曲线可知,甲动物中年以前年龄段的个体存活率很高,即死亡率很低,老年段的个体死亡率高,大部分个体能达到生理寿命如大象、人;乙动物各个年龄段的个体存活率基本一致,即各年龄段的个体死亡率差不多,如鼠、兔等。丙动物幼体成活率极低,即死亡率极高,因此应重点保护幼龄动物。21世纪教育网

[答案](1)中年以前死亡率较低(2)幼年时期死亡率很高(3)幼体时期死亡率极高幼体

[错因分析]解此类题关键应依据存活曲线的纵横坐标,即横轴为年龄百分比,纵轴为存活率,沿横轴越向右,年龄越大,老年个体越多,沿纵轴越向上,存活个体数越多。这是考生最容易错的地方。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 8 页 (共 9 页) 版权所有@21世纪教育网

专题六 生物与环境

考点13 种群与群落

超级预测

知识预测

分析2007--2009年新课标高考考卷,种群和群落与生态系统联系密切,命题焦点集中在种群的特征、种群数量的变化曲线、群落的种间关系及群落的演替上。从近年高考看,对群落演替的考查有所降温,其他考点仍是轮考。21世纪教育网

能力预测

种群的增长曲线物理模型图和新情景文字信息、表格信息实现对本专题内容综合考查,主要考查考生的获取信息能力和通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理、作出合理的判断的能力,如2009山东理综6和2009宁夏理综32都通过种群的增长曲线物理模型考查种群数量的变化。21世纪教育网

赋分预测

本专题试题在近两年高考中的赋分比重较大,2007年新课标四省份试题共有37分,2008年新课标五省份试题共27分,2009年新课标十省份试题共39分,预计2010年课标高考各考卷总分稳定在35分左右。

题型预测

考查题型上,山东、宁夏等省份理综考卷偏重选择题,广东、江苏、海南等省份是选择题和简答题都有可能出现。

超值储备

知识能力储备

一、种群的特征与数量变化知能储备21世纪教育网

1.影响种群密度的因素分析[理解能力·2009江苏生物27(3);2008江苏生物l6;2007北京理综4;2007广东生物11;2007江苏生物24·2010高考预测指数:★★★]

(1)影响种群密度的因素有很多,它们之间的相互关系如图13—1所示。

( http: / / www.21cnjy.com )

(2)出生率和死亡率、迁入率和迁出率是决定种群密度变化的直接因素。

(3)预测种群密度的变化趋势,首先依据的应该是年龄组成情况,其次是性别比例,由此推导预测出生率与死亡率的关系,从而确定种群密度的变化情况。

增长型→出生率>死亡率→增大

①年龄组成 稳定型→出生率≈死亡率→基本不变

衰退型→出生率<死亡率→减少

②对于增长型的种群,一般还有如下的关系:

♀>♂→增长快、

♀≈♂→相对稳定 种群密度

♀<♂→增长慢

2.种群密度的取样调查[理解能力·2009宁夏理综32(1)(2);2009江苏生物24;2007江苏生物41·2010高考预测指数:★★★]

项目 样方法 标志重捕法 取样器取样法

适用范围 植物 活动能力强和范围大的动物如哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类和昆虫等动物 土壤或培养基(液)中微小动物或微生物

方法步骤 (1)随机取样;(2)计数每个样方个体数;(3)求解所有样方种群密度的平均值即是该种群的种群密度 (1)在被调查范围内捕获一些个体并做标记后放回;(2)一段时间后重捕;(3)如下公式计算个体总数N 再次捕获个体数n初次捕获标志数M 重捕的标志个体数m (1)用一定规格的捕捉器(如采集罐、吸虫器等进样);(2)在实验室借助放大镜或显微镜进行观察计数

注意事项 必须取样随机 (1)调查期内没有出生和死亡,没有迁入和迁出;(2)标志不能过分醒目,标志物和标志方法必须对动物没有伤害

3.种群数量增长的两种曲线比较(理解能力·2009山东理综6;2009江苏生物l9;2007江苏生物41·2010高考预测指数:★★★) 21世纪教育网

“J”型曲线 “S”型曲线

产生条件 理想状态:①物空间条件充裕;②气候适宜;③没有敌害、疾病 现实状态:①食物空间有限;②各种生态因素综合作用

特点 种群数量以一定的倍数连续增长 种群数量达到环境容纳量K值后,将在K值上下保持相对稳定

环境容纳量 (K值) 无K值 有K值

种群增长率 保持稳定 先增加后减少

曲线 ( http: / / www.21cnjy.com )

说明 ①种群汗人一个新环境后,在一定时间内种群的增长大致符合“J”型曲线,随着生活时间的延续,环境条件限制作用愈加明显,逐渐接近环境的负载量。即K值,种群就会停止增长,呈现“S”型曲线;②种群数量由O→K/2时,增长率逐渐增大;种群数量为K/2时,增长率最大;种群数量由K/2→K时,增长率不断降低;③在K值时,种群增长率为零,即出生率=死亡率,但种群数量达到最大

二、群落的结构与演替知能储备

1.群落的结构(理解能力·2009广东生物ll·2010高考预测指数:★★)

(1)形成原因:群落中各种生物种群分别占据了不同的空间

(2)结构

①水平结构:在水平方向上由于光照强度、地形、土壤湿度和酸碱度等因素影响,不同地段分布着不同的生物种群。21世纪教育网

②垂直结构:生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象。植物的分层分布与光照强度有关;动物的分层与其食物及栖息场所有关。群落中植物的分层现象决定了动物的分层

现象。

(3)群落结构的形成与意义21世纪教育网

①群落的垂直结构和水平结构都是在长期自然选择基础上形成的对环境的适应。

②生物在垂直方向及水平方向上的位置配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。

2.群落的演替(理解能力·2008广东理基53;2008海南生物14;2007广东理基45;2007宁夏理综5;2007山东理综5·2010高考预测指数:★★)

类型 初生演替 次生演替

起点 原先从没有过植被的环境 原先有群落环境,只是失去原有植被

时间 经历的时间长 经历的时间短

速度 缓慢 较快

影响因素 自然因素 人类活动较为关键

实例 裸岩上的演替 弃耕农田上的演替

方法技巧储备21世纪教育网

1.种群增长曲线分析及其在实践中的应用(理解能力·2009安徽理综3;2008山东理综27;2008海南生物l5·2010高考预测指数:★★★★★)

(1)种群“s”型增长曲线分析(图13—2)

( http: / / www.21cnjy.com )

①潜伏期(对环境的适应期):个体数量很少,增长速率很慢。

②快速增长期(对数期):个体数量快速增加,K/2时,增长率达到最高。

③稳定期(饱和期):随着种群密度增加,个体因食物、空间和其他生活条件的斗争加剧,同时天敌数量也增长。种群实际增长率下降。当数量达到环境条件允许的最大值(K)时,种群停止生长。种群增长率为零,即出生率=死亡率,但种群数量达到最大。到达K值后,仍是呈锯齿状波动。21世纪教育网

(2)种群数量变化曲线与种群增长率曲线的关系21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

①图乙的of段相当于图甲的ac段。

②图乙的f点相当于图甲的c点。

③图乙的fg段相当于图甲的cd段。

④图乙的g点相当于图甲的de段。

(3)种群增长曲线的生产生活应用

①有害动物的防治实例:对家鼠等有害动物的控制,应通过清扫卫生降低其环境容纳量(K值)。

②濒危动物种群的拯救和恢复实例:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物减少和活动范围缩小,其K值变小,因此,建立自然保护区,改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施。21世纪教育网

③生产应用:生产上的捕获期就确定在种群数量为K/2时最好,但杀虫效果最好的时期在潜伏期。

[典题l] 图l3—4表示某一生物种群在有限环境中的增长曲线。下列有关

叙述,正确的是 ( )

①K值是环境条件所允许达到的种群数量的最大值

②在K值时,种群的增长率最大

③如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时出生率等于

( http: / / www.21cnjy.com )死亡率

④假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

A.①② B.①④ C.①③ D.③④

[解析】在K/2值时,种群的增长率最大,“s”型曲线中种群数量为K/2时斜率最大,所以在捕捞鱼群时,种群数量等于K/2时就可以猎取一定数量的该生物资源,而且获得量大且不影响资源再生。21世纪教育网

[答案]C

[典题2]生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如图l3—5,下列判断正确的是 ( )

( http: / / www.21cnjy.com )

A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a种群为“S”型增长,其增长受本身密度制约

D.b种群为“J”型增长,始终受到a种群的制约

[答案】C21世纪教育网

[解析]本题考查了生物与生物的种间关系和种群数量等相关知识,立意比较新。由图可以看出,a、b两种群刚开始个体数均迅速增长,但由于食物、环境等因素的影响,两者发生竞争,最终导致b种群死亡。因此,这两个种群的关系属于竞争关系,但竞争的程度应该是由弱到强,B选项是错误的。再分析a种群整体的曲线较长,不难发现:a种群的增长呈“s”型,这是在有限环境中受自身种群密度制约的结果,因此,c项是正确的。

2.生物种间关系的比较分析[理解能力·2009海南生物18;2009宁夏理综32(3);2009江苏生物27(4);2008广东生物14;2008海南生物l6;2007宁夏理综3·2010高考预测指数★★★★]

快系名称 数量坐标图 能量关系图 特点 举例

互利共生 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 相互依赖,彼此有利。如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。同时增加,同时减数量上两种生物少,呈现出“同生共死”的同步性变化 地衣,大豆与根瘤菌

寄生 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 对寄主有害,对寄生生物有利。如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好 蛔虫与人,噬菌体与被侵染的细菌21世纪教育网

竞争 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相同,则如图b。AB起点相同,为同一营养级 牛与羊,农作物与杂草

捕食 ( http: / / www.21cnjy.com ) ( http: / / www.21cnjy.com ) 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化。AB起点不相同,两种生物数量(能量)存在差异,分别位于不同的营养级 狼与兔,青蛙与昆虫

易混易错储备

一、易混知识点储备

1.种群与物种

概念 范围

种群 生活在一定区域的同种生物的全部个体 较小范围的同种生物的个体总和

物种 在自然状态下相互交配,并且产生可育后代的一群生物 许多分布在不同区域的同种生物的种群组成

2.种内斗争与竞争

范围 易混实例

种内斗争 同种生物的个体之问 大鲈鱼以小鲈鱼为食21世纪教育网

竞争 不同种生物个体之间 大草履虫与双小核草履虫混合放养后,大草履虫因竞争食物失败而死亡

二、典型易错题点拨

1.对种群的概念理解错误

[易错典题l]下列所描述的生物集合,属于种群的是 ( )

A.一片森林中所有的蛇 B.洞庭湖里全部的鲫鱼

C.一株树上的所有“寄生虫”D.一座山峰上的树

[解析]种群是指“生活在同一地点的同种生物的总和”,关键词是“同种”。A选项中的“蛇”可能不是一个种,有响尾蛇、竹叶青蛇等之分;C选项中的“寄生虫”也可能不

个种,仅昆虫就有成千上万种;D选项比较明显,因为一座山峰上的树的种类很多,肯定不是一个种群。虽然洞庭湖里生活着多种鱼类,但“鲫鱼”就是指同一种鱼,因此是一个种群。

[答案]B

[错因分析]对种群概念中的关键词“同种”理解不清;对生物的分类掌握不好,受平时生活经验限制容易错选ACD。

2.对种群、群落、生态系统的概念范围把握不好

[易错典题2]一个阴湿的山洼草丛中,有一堆长满苔藓的朽木,其中聚集着蚂蚁、蚯蚓、鼠类等动物,它们共同构成一个 ( ) 21世纪教育网

A.种群 B.群落 C.生态环境 D.生态系统

[解析]这里的它们是指阴湿山洼草丛中的一切生物和非生物因素,属于生态系统。

[答案]D

[错因分析]本题答题的关键在于对题干中的“它们”的理解。如果指的仅仅是蚂蚁、蚯蚓、鼠类等动物,那么这些动物既不能构成一个种群,又不能构成一个群落(因为在该环境下里还有别的生物),本题看似没有答案。而事实上本题中的“它们”应包括该环境(阴湿山洼草丛)中的一切生物和非生物因素,因此它们共同构成了一个生态系统。

3.混淆种群增长率与种群数量增长曲线21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

[易错典题3】在一个玻璃容器内,装入一定量的适合小球藻生活的营养液,接种少量

的小球藻,每隔一段时间测定小球藻的个体数量,绘制成曲线,如图l3—6所示。下列选项中能正确表示小球藻种群数量增长速率随时间变化趋势的曲线是 ( )21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

[解析】由于小球藻的增长曲线为“s”型,其增长率应有较大差异,即随种群对环境的适应增长速率上升至K/2处,增长速率最快,之后随种群密度增大,种内斗争加剧,天敌等增多,从而导致增长速率下降,至环境所容纳的最大值K值处增长速率变为0。

[答案】D

[错因分析] 增长速率与种群个体总量不是一个概念。只要增长速率为正值,种群总数量即在增加;增长速率为零,种群总量恒定不变;增长速率为负时,种群总量应下降,如细菌增长曲线中的衰亡期。21世纪教育网

4.对种群存活曲线的横纵坐标分析错误21世纪教育网

[易错典题4]按照图l3—7回答问题。21世纪教育网

( http: / / www.21cnjy.com )

(1)曲线图ab段表示甲动物__。

(2)ed段可表示乙动物__。

(3)丙曲线表示__,如果丙为野生动物,据此,我们应做好__的保护工作。

[解析]此题主要考查种群的年龄结构、死亡率等特征及其关系。由图中曲线可知,甲动物中年以前年龄段的个体存活率很高,即死亡率很低,老年段的个体死亡率高,大部分个体能达到生理寿命如大象、人;乙动物各个年龄段的个体存活率基本一致,即各年龄段的个体死亡率差不多,如鼠、兔等。丙动物幼体成活率极低,即死亡率极高,因此应重点保护幼龄动物。21世纪教育网

[答案](1)中年以前死亡率较低(2)幼年时期死亡率很高(3)幼体时期死亡率极高幼体

[错因分析]解此类题关键应依据存活曲线的纵横坐标,即横轴为年龄百分比,纵轴为存活率,沿横轴越向右,年龄越大,老年个体越多,沿纵轴越向上,存活个体数越多。这是考生最容易错的地方。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 8 页 (共 9 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录