1 邓稼先课件(共46张ppt)

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第1课 邓稼先

杨振宇

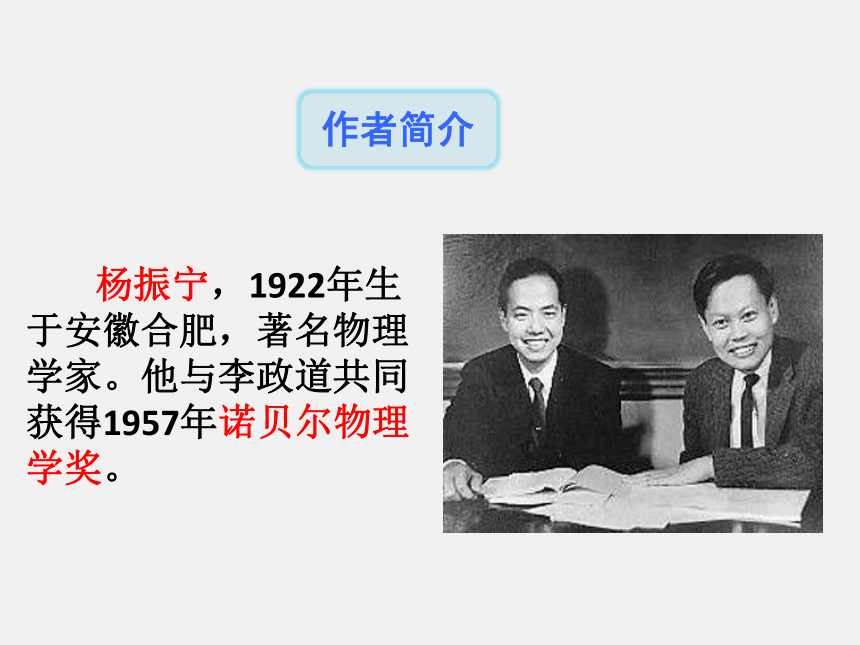

作者简介

杨振宁,1922年生于安徽合肥,著名物理学家。他与李政道共同获得1957年诺贝尔物理学奖。

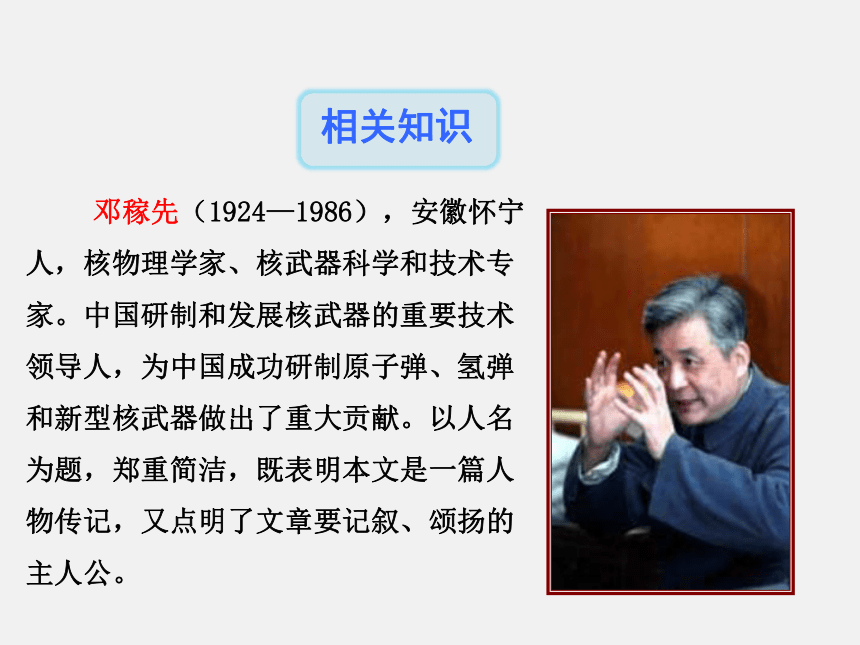

相关知识

邓稼先(1924—1986),安徽怀宁人,核物理学家、核武器科学和技术专家。中国研制和发展核武器的重要技术领导人,为中国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器做出了重大贡献。以人名为题,郑重简洁,既表明本文是一篇人物传记,又点明了文章要记叙、颂扬的主人公。

背景材料

? 本文选自1993年8月21日《人民日报》。有改动。本文是邓稼先的好友杨振宁写的一篇人物传记。1986年7月29日,邓稼先病逝,这位战斗在中国原子武器设计制造和研究第一线的科学家,结束了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的光辉一生。对于邓稼先的逝世,杨振宁无比悲痛。为了缅怀好友,他以中华几千年文化为背景,以一百多年来的民族情结、五十年的朋友深情为基调,用饱含感情的语言写了这篇传记。

关于“两弹一星”

1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业做出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星功勋奖章”。

“两弹一星”最初指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则指人造卫星。

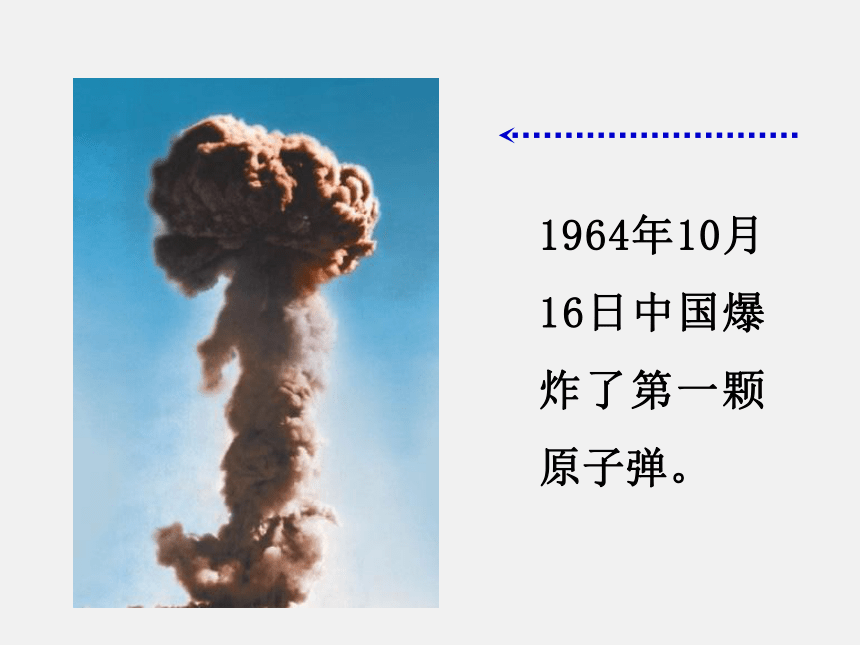

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

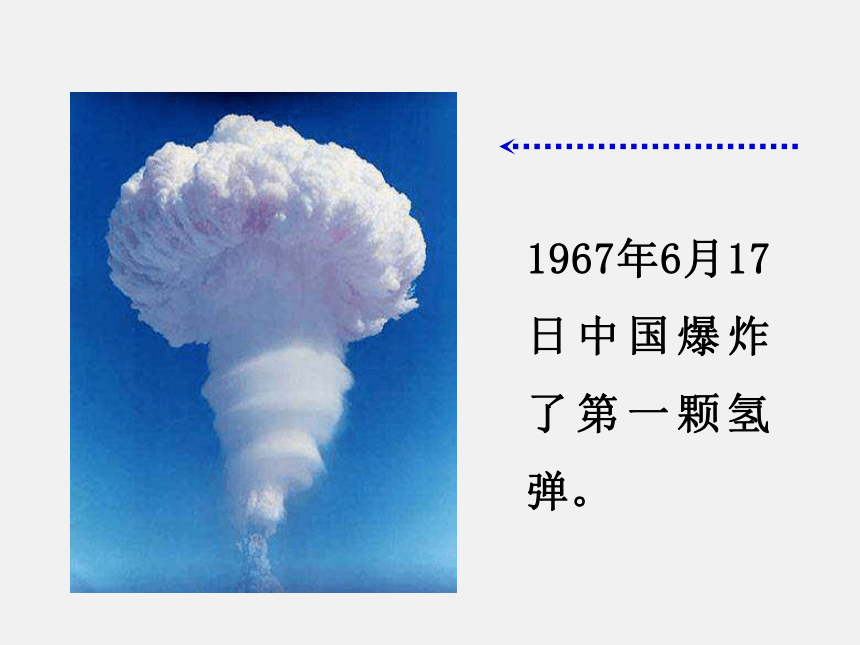

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文体。一般有两类:一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记可繁可简,一般按时间顺序来记叙。长篇传记一般要写出当时的时代背景、周围环境,重点是写人物的思想、学习、工作和生活状况等。短小的传记可以略写人物的主要生活经历和思想状况,也可以在此基础上选写人物生平的几件典型事情。

文体知识

词语积累

宰割(zǎi) 鲜为人知(xiǎn)

马革裹尸(guǒ) 热泪满眶(kuàng)

元勋(xūn) 开拓(tuò)

难堪(kān) 筹划(chóu)

妇孺皆知(rú) 锋芒毕露(lù)

可歌可泣(qì) 彷徨(pánghuáng)

【宰割】 比喻侵略、压迫、剥削。

【可歌可泣】 值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。

【鲜为人知】 很少有人知道。

【元勋】 立大功的人(多指开创性事业中的)。

【西南联大】 全称“国立西南联合大学”。抗日战争期间,北京大学、清华大学和南开大学迁往长沙,合并成立长沙临时大学,后又迁至昆明,更名为“国立西南联合大学”。抗战胜利后,三校回迁复校。

【鞠躬尽瘁】 指小心谨慎,贡献出全部精力。

【当之无愧】 能毫无惭愧地承当某种称号或荣誉。

【家喻户晓】 每家每户都知道。

【截然不同】 形容两种事物没有一点共同之处。

【锋芒毕露】 指锐气和才干全都表现出来。多形容人气盛逞强。

【妇孺皆知】 妇女和孩子都知道。表示某事物广泛为人所知晓。

【引人注目】 形容人或事物不一般,能吸引人们注意。

【孕育】 怀胎生育,比喻既存的事物中酝酿着新事物。

【马革裹尸】 用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

【纠纷】 文中指群山交错在一起。

【筹划】 想办法;定计划。

【层出不穷】 接连不断地出现,没有穷尽。

【燕然勒功】 典出《后汉书·窦融列传》。东汉大将窦宪追击北匈奴,出塞三千余里,至燕然山刻石记功。燕然,山名,即今蒙古国的杭爱山。勒功,刻石记功。

【挚友】 亲密的朋友。

【彷徨】 走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

【庆幸】 为事情意外地得到好的结局而感到高兴。

1.抓住文中关键性的语句

2.理解文中的小标题

3.简单叙述六个部分的内容

提示

速读课文,准确把握课文各部分基本信息

走进课文

第一部分(第1——9段),在一百多年来中国历史的背景下引出主人公——邓稼先。

第二部分(第10——18段),简单介绍邓稼先的生平经历和贡献。

第三部分(第19——29段),把邓稼先与奥本海默从成就、个性等方面进行对比,突出表现邓稼先的个性和品质。

第四部分(第30——33段),写邓稼先认真对待谣言并证实中国的原子弹是中国人自己制造出来的。

第五部分(第34——39段),写邓稼先在极端艰苦的条件下,面对各种问题时身先士卒、不怕牺牲的精神。

第六部分(第40——44段),选取写给邓稼先夫人许鹿希的电报与书信中的几段话作结,评价邓稼先的一生。

第一部分可以说是全文的“小引”,等于是个帽子。

第六部分可以说是全文的总结。

第二部分简单介绍了邓稼先的生平经历和贡献,

第三部分可以说是第二部分的补充、延伸和扩展,它以同奥本海默对比的方式突出地表现了邓稼先的气质、品格和奉献精神。

第四部分从另一角度,写出邓稼先贡献之大。这一部分也可以说是第二部分的扩展。

第五部分则是重点写出了邓稼先的深厚博大的民族文化背景、超凡的创造才能、坚强的意志、坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神,是《中国男儿歌》中的“男儿”一类的人物。这一部分是第二部分的具体化。

全文六个部分之间有什么联系?

一、历史背景

(引子)

二、生平经历和贡献

三、人物对比

(补充、延伸、扩展)

四、巨大贡献

五、沙漠创业

六、热情赞颂

(总结)

(具体化)

结构层次

阅读第一部分思考探究:

问题探究

1.在写邓稼先之前,为什么先概述我国一百多年前的历史?

先概述我国近一百多年前的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的英雄人物。

2.为什么直到第一部分结束时才点出邓稼先的名字?

第一部分先写“中华民族任人宰割”的历史,令人感到悲愤屈辱;再写“中国人民站起来了”,令人扬眉吐气。那么,是谁促成了这一历史巨变?读者带着疑问阅读到这里才找到答案。这样写能达到醒目有力、震撼人心的艺术效果。

阅读第二部分思考探究:

这一部分叙写邓稼先一生的简历,哪些写得较详?哪些写得较略?这种详略分明的叙写有什么作用?

详写贡献,略写生平、学历。

突出邓稼先作为中国核武器事业的奠基人、开拓者的地位。

阅读第三部分思考探究:

1.结合课文,将奥本海默和邓稼先进行简单的比较。

邓稼先与奥本海默比较:

职务

功劳

学术水平

相当

国籍

文化背景

性格

不同

奥本海默

锋芒毕露

善于辞令

复杂的人

邓稼先

最不引人注意

忠厚平实

“纯”

奉献精神

2.为什么要拿美国科学家奥本海默与邓稼先作比较?

课文把邓稼先与奥本海默对比着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“邓稼先是中国共产党的理想党员。”

3.“邓稼先是中国共产党的理想党员”,是指:

(1)“他没有私心,人们绝对相信他”,“文革”中能说服两派群众组织,能说服工宣队、军宣队。

(2)中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务,邓稼先就是把这些奉为自己的行动准则,因此他是理想的党员。

概括时可参考以下句式:

时间+地点+人物+怎么样

阅读文章四、五、六三个部分,说说这些部分写了哪些事例,表现了人物怎样的思想感情。

①在美国获得博士学位后立即回国。

②重病期间和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

③“文革”初期,说服两派群众组织继续工作。

④1971年被“四人帮”批判围攻,竟能说服工宣队、军宣队的队员。

⑤一封短短的信。

⑥1982年,核武器试验突发问题,他坚守岗位,只说“我不能走”。

1.概括事例:

2.各个事例表现的人物的精神品质:

②重病期间和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

①在美国获得博士学位后立即回国。

天下兴亡

匹夫有责

报效祖国

鞠躬尽瘁

死而后已

③“文革”初期,说服两派群众组织继续工作。

忠厚平实

真诚坦白

从不骄人

没有私心

无私奉献

④1971年被“四人帮”批判围攻,竟然说服工宣队军宣队的队员。

⑤一封短短的信。

⑥1982年,核武器试验突发问题,他坚守岗位,只说“我不能走”。

强烈的民族

自尊心,对待工作认真严谨

执着追求

无私奉献

责任心强

3.理解“‘粗估’参数的时候…… 又要有稳健的判断。”这组排比句的内容,体会作者的思想感情。

运用排比句式,突出了邓稼先具有物理的直觉、数学的见地、勇进的胆识和稳健的判断,突出了邓稼先的大将风度。作者对邓稼先充满了赞扬、佩服之情。

4.“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。”试说说你对这两句话的理解。

为中华民族的崛起,为广大人民的利益,奉献自己的一生,这是邓稼先的人生。走这样的人生道路,是邓稼先的性格与品质决定的。所以作者说,如果邓稼先再次选择人还会这么走。这两句话总写出了邓稼先的伟大之处。

邓稼先是一位无私奉献,忠厚平实,真诚坦白,有胆有识,身先士卒,对祖国、民族的发展有巨大贡献的杰出科学家。

1.用自己的话说一说:邓稼先是怎样的一个人?

问题探究

质朴无华 甘于奉献

鞠躬尽瘁 死而后已

真诚坦白 从不骄人

没有私心 光明磊落

身先士卒 不怕牺牲

胸怀祖国 心系人民

两弹元勋

永恒的骄傲

邓 稼 先

2.为什么作者对邓稼先的生平事迹和巨大贡献没有作详细介绍?

第一,作者是大科学家,写的也是大科学家,科学家写科学家,着眼于科学精神、科学态度以及气质、品格、价值观、人生道路等方面。

第二,作者与邓稼先有着50年的友谊,写这篇介绍邓稼先的文章,包含着作者对老朋友不尽的思念;同时,写邓稼先的人生道路,又渗透着自己人生中某些与邓稼先相同的东西。因此,这篇文章常从两个人交往的角度写。

第三,作者与邓稼先虽然有50年的友谊,但分隔大洋两岸多年,对邓稼先工作的具体情况不可能很了解,掌握的材料也不会很多。因此,像现在这样写,扬长避短,是比较高明的。

写作手法

1.巧立小标题。

作者巧立小标题,运用板块并列的结构,将邓稼先的生平事迹和杰出贡献放在广阔的历史背景中,多角度、多侧面地展示人物的性格和优秀品质,使人物形象显得悲壮而豪迈,伟大而崇高。

2.感情真挚。

本文可以说是一篇至情文。至情,表现在作者对中华民族的至情,对老朋友的至情。例如,作者得知“中国原子武器工程中,除了最早于1959年底以前曾得到苏联的极少‘援助’以外,没有任何外国人参加”时,激动得热泪满眶,显示出作者对中华民族、对老朋友的深情。“也不知道稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情?”“不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖?”这些语句都饱含着作者对邓稼先的理解和怜惜。

3.运用对比手法表现人物。

文章把邓稼先与奥本海默对比着写,突出表现了邓稼先的个性和品质。奥本海默是美国一流物理学家,声望很高但锋芒毕露。将邓稼先与奥本海默进行对比,不仅是为了说明邓稼先的贡献可与奥本海默比肩,更重要的是突出邓稼先的人格魅力,从而得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”“邓稼先是中国共产党的理想党员”。

课堂小练

1.下列红色字的注音有误的一项是( )

A.元勋(xūn) 妇孺皆知(rú)

B.殷红(yīn) 鲜为人知(xiān)

C.开拓(tuò) 马革裹尸(ɡuǒ)

D.彷徨(huáng) 风悲日曛(xūn)

答案:B【点拨】殷—yān,鲜—xiǎn。

2.下列各项中没有错别字的一项是( )

A.宰割 聘请 家谕户晓

B.署名 摄制 鞠躬尽悴

C.奉命 极端 挺而走险

D.难堪 阔别 可歌可泣

答案:D【点拨】A.谕—喻。B.悴—瘁。C.挺—铤。

3.下面句子中的破折号的作用是( )

对这一转变做出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家——邓稼先。

A.表示解释说明

B.表示语音的延长

C.表示意思的转折或跳跃

D.表示意思的递进

答案:A

第1课 邓稼先

杨振宇

作者简介

杨振宁,1922年生于安徽合肥,著名物理学家。他与李政道共同获得1957年诺贝尔物理学奖。

相关知识

邓稼先(1924—1986),安徽怀宁人,核物理学家、核武器科学和技术专家。中国研制和发展核武器的重要技术领导人,为中国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器做出了重大贡献。以人名为题,郑重简洁,既表明本文是一篇人物传记,又点明了文章要记叙、颂扬的主人公。

背景材料

? 本文选自1993年8月21日《人民日报》。有改动。本文是邓稼先的好友杨振宁写的一篇人物传记。1986年7月29日,邓稼先病逝,这位战斗在中国原子武器设计制造和研究第一线的科学家,结束了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的光辉一生。对于邓稼先的逝世,杨振宁无比悲痛。为了缅怀好友,他以中华几千年文化为背景,以一百多年来的民族情结、五十年的朋友深情为基调,用饱含感情的语言写了这篇传记。

关于“两弹一星”

1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业做出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星功勋奖章”。

“两弹一星”最初指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则指人造卫星。

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文体。一般有两类:一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记可繁可简,一般按时间顺序来记叙。长篇传记一般要写出当时的时代背景、周围环境,重点是写人物的思想、学习、工作和生活状况等。短小的传记可以略写人物的主要生活经历和思想状况,也可以在此基础上选写人物生平的几件典型事情。

文体知识

词语积累

宰割(zǎi) 鲜为人知(xiǎn)

马革裹尸(guǒ) 热泪满眶(kuàng)

元勋(xūn) 开拓(tuò)

难堪(kān) 筹划(chóu)

妇孺皆知(rú) 锋芒毕露(lù)

可歌可泣(qì) 彷徨(pánghuáng)

【宰割】 比喻侵略、压迫、剥削。

【可歌可泣】 值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。

【鲜为人知】 很少有人知道。

【元勋】 立大功的人(多指开创性事业中的)。

【西南联大】 全称“国立西南联合大学”。抗日战争期间,北京大学、清华大学和南开大学迁往长沙,合并成立长沙临时大学,后又迁至昆明,更名为“国立西南联合大学”。抗战胜利后,三校回迁复校。

【鞠躬尽瘁】 指小心谨慎,贡献出全部精力。

【当之无愧】 能毫无惭愧地承当某种称号或荣誉。

【家喻户晓】 每家每户都知道。

【截然不同】 形容两种事物没有一点共同之处。

【锋芒毕露】 指锐气和才干全都表现出来。多形容人气盛逞强。

【妇孺皆知】 妇女和孩子都知道。表示某事物广泛为人所知晓。

【引人注目】 形容人或事物不一般,能吸引人们注意。

【孕育】 怀胎生育,比喻既存的事物中酝酿着新事物。

【马革裹尸】 用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

【纠纷】 文中指群山交错在一起。

【筹划】 想办法;定计划。

【层出不穷】 接连不断地出现,没有穷尽。

【燕然勒功】 典出《后汉书·窦融列传》。东汉大将窦宪追击北匈奴,出塞三千余里,至燕然山刻石记功。燕然,山名,即今蒙古国的杭爱山。勒功,刻石记功。

【挚友】 亲密的朋友。

【彷徨】 走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

【庆幸】 为事情意外地得到好的结局而感到高兴。

1.抓住文中关键性的语句

2.理解文中的小标题

3.简单叙述六个部分的内容

提示

速读课文,准确把握课文各部分基本信息

走进课文

第一部分(第1——9段),在一百多年来中国历史的背景下引出主人公——邓稼先。

第二部分(第10——18段),简单介绍邓稼先的生平经历和贡献。

第三部分(第19——29段),把邓稼先与奥本海默从成就、个性等方面进行对比,突出表现邓稼先的个性和品质。

第四部分(第30——33段),写邓稼先认真对待谣言并证实中国的原子弹是中国人自己制造出来的。

第五部分(第34——39段),写邓稼先在极端艰苦的条件下,面对各种问题时身先士卒、不怕牺牲的精神。

第六部分(第40——44段),选取写给邓稼先夫人许鹿希的电报与书信中的几段话作结,评价邓稼先的一生。

第一部分可以说是全文的“小引”,等于是个帽子。

第六部分可以说是全文的总结。

第二部分简单介绍了邓稼先的生平经历和贡献,

第三部分可以说是第二部分的补充、延伸和扩展,它以同奥本海默对比的方式突出地表现了邓稼先的气质、品格和奉献精神。

第四部分从另一角度,写出邓稼先贡献之大。这一部分也可以说是第二部分的扩展。

第五部分则是重点写出了邓稼先的深厚博大的民族文化背景、超凡的创造才能、坚强的意志、坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神,是《中国男儿歌》中的“男儿”一类的人物。这一部分是第二部分的具体化。

全文六个部分之间有什么联系?

一、历史背景

(引子)

二、生平经历和贡献

三、人物对比

(补充、延伸、扩展)

四、巨大贡献

五、沙漠创业

六、热情赞颂

(总结)

(具体化)

结构层次

阅读第一部分思考探究:

问题探究

1.在写邓稼先之前,为什么先概述我国一百多年前的历史?

先概述我国近一百多年前的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的英雄人物。

2.为什么直到第一部分结束时才点出邓稼先的名字?

第一部分先写“中华民族任人宰割”的历史,令人感到悲愤屈辱;再写“中国人民站起来了”,令人扬眉吐气。那么,是谁促成了这一历史巨变?读者带着疑问阅读到这里才找到答案。这样写能达到醒目有力、震撼人心的艺术效果。

阅读第二部分思考探究:

这一部分叙写邓稼先一生的简历,哪些写得较详?哪些写得较略?这种详略分明的叙写有什么作用?

详写贡献,略写生平、学历。

突出邓稼先作为中国核武器事业的奠基人、开拓者的地位。

阅读第三部分思考探究:

1.结合课文,将奥本海默和邓稼先进行简单的比较。

邓稼先与奥本海默比较:

职务

功劳

学术水平

相当

国籍

文化背景

性格

不同

奥本海默

锋芒毕露

善于辞令

复杂的人

邓稼先

最不引人注意

忠厚平实

“纯”

奉献精神

2.为什么要拿美国科学家奥本海默与邓稼先作比较?

课文把邓稼先与奥本海默对比着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“邓稼先是中国共产党的理想党员。”

3.“邓稼先是中国共产党的理想党员”,是指:

(1)“他没有私心,人们绝对相信他”,“文革”中能说服两派群众组织,能说服工宣队、军宣队。

(2)中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务,邓稼先就是把这些奉为自己的行动准则,因此他是理想的党员。

概括时可参考以下句式:

时间+地点+人物+怎么样

阅读文章四、五、六三个部分,说说这些部分写了哪些事例,表现了人物怎样的思想感情。

①在美国获得博士学位后立即回国。

②重病期间和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

③“文革”初期,说服两派群众组织继续工作。

④1971年被“四人帮”批判围攻,竟能说服工宣队、军宣队的队员。

⑤一封短短的信。

⑥1982年,核武器试验突发问题,他坚守岗位,只说“我不能走”。

1.概括事例:

2.各个事例表现的人物的精神品质:

②重病期间和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

①在美国获得博士学位后立即回国。

天下兴亡

匹夫有责

报效祖国

鞠躬尽瘁

死而后已

③“文革”初期,说服两派群众组织继续工作。

忠厚平实

真诚坦白

从不骄人

没有私心

无私奉献

④1971年被“四人帮”批判围攻,竟然说服工宣队军宣队的队员。

⑤一封短短的信。

⑥1982年,核武器试验突发问题,他坚守岗位,只说“我不能走”。

强烈的民族

自尊心,对待工作认真严谨

执着追求

无私奉献

责任心强

3.理解“‘粗估’参数的时候…… 又要有稳健的判断。”这组排比句的内容,体会作者的思想感情。

运用排比句式,突出了邓稼先具有物理的直觉、数学的见地、勇进的胆识和稳健的判断,突出了邓稼先的大将风度。作者对邓稼先充满了赞扬、佩服之情。

4.“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。”试说说你对这两句话的理解。

为中华民族的崛起,为广大人民的利益,奉献自己的一生,这是邓稼先的人生。走这样的人生道路,是邓稼先的性格与品质决定的。所以作者说,如果邓稼先再次选择人还会这么走。这两句话总写出了邓稼先的伟大之处。

邓稼先是一位无私奉献,忠厚平实,真诚坦白,有胆有识,身先士卒,对祖国、民族的发展有巨大贡献的杰出科学家。

1.用自己的话说一说:邓稼先是怎样的一个人?

问题探究

质朴无华 甘于奉献

鞠躬尽瘁 死而后已

真诚坦白 从不骄人

没有私心 光明磊落

身先士卒 不怕牺牲

胸怀祖国 心系人民

两弹元勋

永恒的骄傲

邓 稼 先

2.为什么作者对邓稼先的生平事迹和巨大贡献没有作详细介绍?

第一,作者是大科学家,写的也是大科学家,科学家写科学家,着眼于科学精神、科学态度以及气质、品格、价值观、人生道路等方面。

第二,作者与邓稼先有着50年的友谊,写这篇介绍邓稼先的文章,包含着作者对老朋友不尽的思念;同时,写邓稼先的人生道路,又渗透着自己人生中某些与邓稼先相同的东西。因此,这篇文章常从两个人交往的角度写。

第三,作者与邓稼先虽然有50年的友谊,但分隔大洋两岸多年,对邓稼先工作的具体情况不可能很了解,掌握的材料也不会很多。因此,像现在这样写,扬长避短,是比较高明的。

写作手法

1.巧立小标题。

作者巧立小标题,运用板块并列的结构,将邓稼先的生平事迹和杰出贡献放在广阔的历史背景中,多角度、多侧面地展示人物的性格和优秀品质,使人物形象显得悲壮而豪迈,伟大而崇高。

2.感情真挚。

本文可以说是一篇至情文。至情,表现在作者对中华民族的至情,对老朋友的至情。例如,作者得知“中国原子武器工程中,除了最早于1959年底以前曾得到苏联的极少‘援助’以外,没有任何外国人参加”时,激动得热泪满眶,显示出作者对中华民族、对老朋友的深情。“也不知道稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情?”“不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖?”这些语句都饱含着作者对邓稼先的理解和怜惜。

3.运用对比手法表现人物。

文章把邓稼先与奥本海默对比着写,突出表现了邓稼先的个性和品质。奥本海默是美国一流物理学家,声望很高但锋芒毕露。将邓稼先与奥本海默进行对比,不仅是为了说明邓稼先的贡献可与奥本海默比肩,更重要的是突出邓稼先的人格魅力,从而得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”“邓稼先是中国共产党的理想党员”。

课堂小练

1.下列红色字的注音有误的一项是( )

A.元勋(xūn) 妇孺皆知(rú)

B.殷红(yīn) 鲜为人知(xiān)

C.开拓(tuò) 马革裹尸(ɡuǒ)

D.彷徨(huáng) 风悲日曛(xūn)

答案:B【点拨】殷—yān,鲜—xiǎn。

2.下列各项中没有错别字的一项是( )

A.宰割 聘请 家谕户晓

B.署名 摄制 鞠躬尽悴

C.奉命 极端 挺而走险

D.难堪 阔别 可歌可泣

答案:D【点拨】A.谕—喻。B.悴—瘁。C.挺—铤。

3.下面句子中的破折号的作用是( )

对这一转变做出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家——邓稼先。

A.表示解释说明

B.表示语音的延长

C.表示意思的转折或跳跃

D.表示意思的递进

答案:A

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读