北京版7下生物 7.2尿液的形成和排出 教案

文档属性

| 名称 | 北京版7下生物 7.2尿液的形成和排出 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-09 20:30:34 | ||

图片预览

文档简介

课题名称:尿液是血液流经肾单位时形成的

教材版本:北京版 生物学 七年级下册

教学指导思想与理论依据

义务教育《生物课程标准》(2011版)提出“面向全体学生、提高生物科学素养”等理念。根据学生身心的发展特点和教育规律,引导学生做出假设、实证分析,提高学生理性思维能力,同时尝试利用直观的模型深入浅出的阐释微观的生理学原理,有助于学生的概念学习,并体会“结构与功能相适应”的生物学观点。在概念传递过程中,以学生原有心理图式为基础建构新的模型,并利用模型学习新知识、解决新问题,重视知识的传承与应用,体现了螺旋式上升的认知规律。结合科学实验数据和简单的临床病理现象分析,体现科学课以理服人的特点及知识的应用价值。

教学背景分析

教学内容在课程标准中的地位与作用

该内容属于《生物课程标准(2011年版)》第五大主题“生物圈中的人”中第三个小标题“人体代谢废物的排出”;具体内容标准是:“概述尿液的形成和排出过程”。教师需要帮助学生形成的重要概念是:泌尿系统包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道,其功能是排出废物和多余的水。本节内容对学生认识排泄系统的功能,自觉养成卫生习惯具有重要价值。

相应版本教材的内容分析

本节课内容为北京版生物学七年级下册第七章《生物的排泄》,第二节《尿液的形成与排出》的第三部分内容“尿液是血液流经肾单位时形成的”。肾脏是形成尿液的器官,肾单位是肾脏形成尿液的基本结构和功能单位。在学习了泌尿系统结构的基础上,进一步学习尿液的形成这一生理过程,体会结构和功能统一的生物学观点,最终实现重要概念的建构,提高学生认知水平,逐步提升学生的生物科学素养。

学情分析

认知特点:肾单位是微观结构,尿的生成是微观过程,所涉及的内容很抽象,从初中学生认知规律来看,需要从生动的直观开始,例如:宏观所谓滤过,与肾小球的滤过是不同的。

知识:初一学生已经具备关于消化、循环、呼吸等人体生理的基础知识;在本章节前面的学习中,知道了人体代谢废物的排出途径、泌尿系统的组成,肾脏及肾单位的结构。关于尿液,学生并不陌生,但对于尿液形成的微观生理过程,学生知之甚少。

能力:学生已具有一定的观察与思考、阅读资料并提取信息分析和解决问题的能力。但对于尿液形成这一复杂微观的生理过程,学生需要借助图片、模型、模拟实验等直观方法,在教师引导下学习。

教学目标

知识目标

能说出入球小动脉和出球小动脉中血液的区别。

能说出入球小动脉和静脉中血液的区别。

3、能区分血浆、原尿和尿液的成分。

4、概述尿液的形成过程。

能力目标

1、能理解对复杂事物,划分为组成部分的认知方法和思维过程。

2、尝试分析血浆、原尿和尿液成分比较数据,认识其原因。

情感、态度价值观目标

1、接受复杂的生理过程可以通过简单的模型模拟的学习方式。

2、对生物复杂结构持尊重态度,接受对科学、对实验、对数据持谨慎态度。

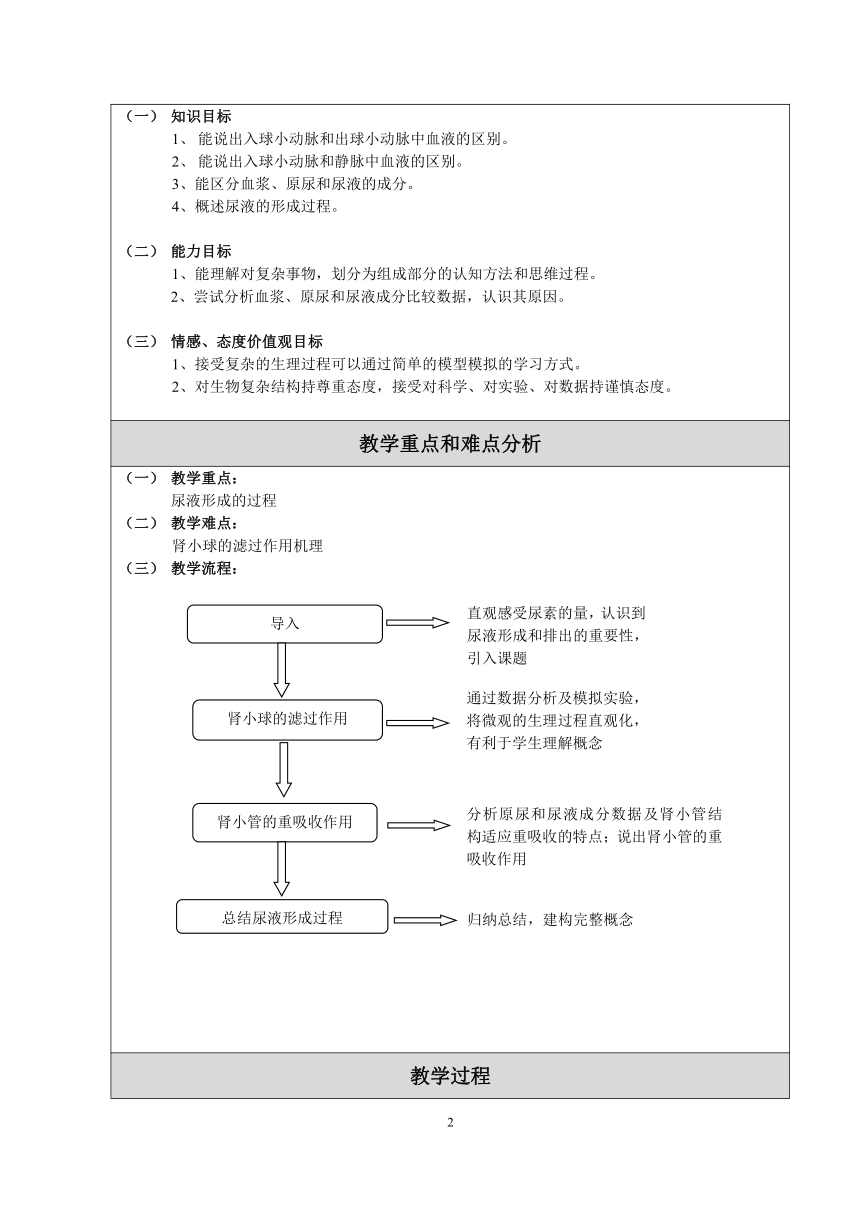

教学重点和难点分析

教学重点:

尿液形成的过程

教学难点:

肾小球的滤过作用机理

教学流程:

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

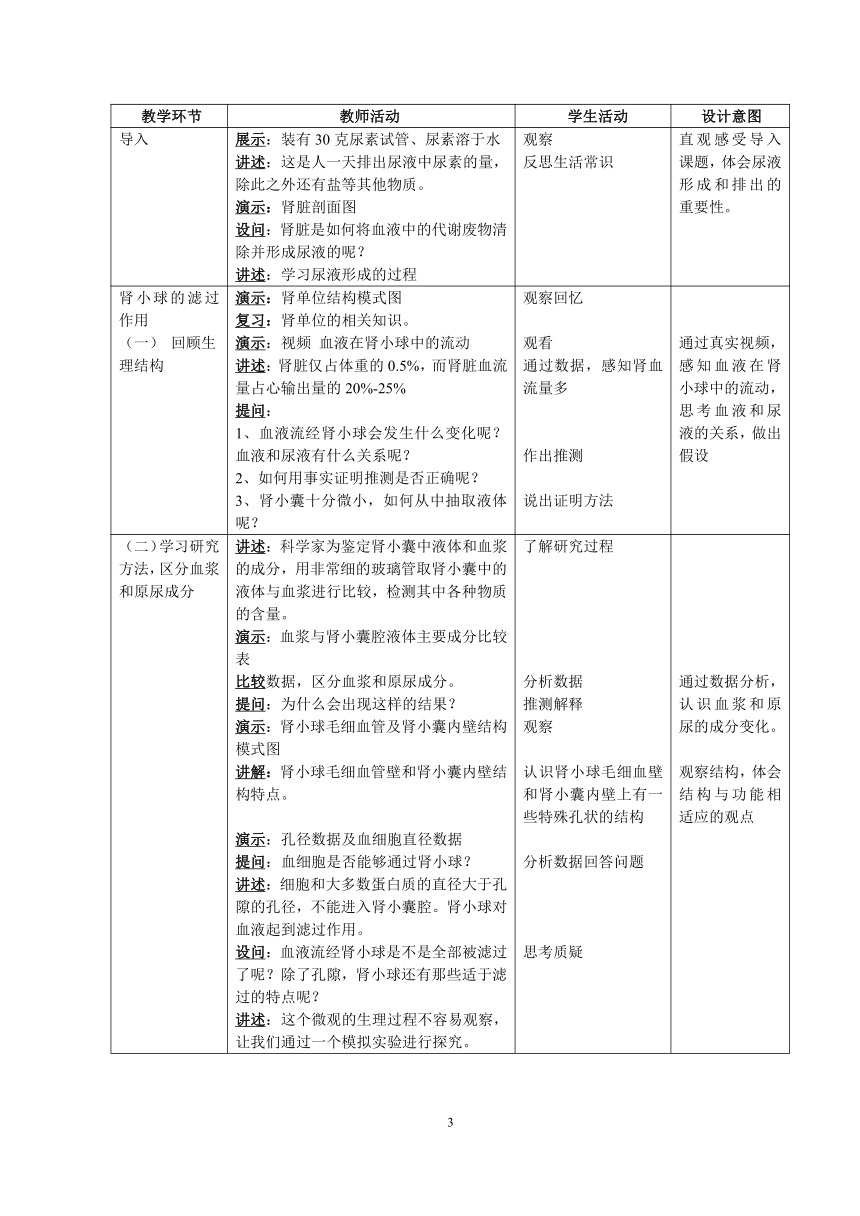

导入

展示:装有30克尿素试管、尿素溶于水

讲述:这是人一天排出尿液中尿素的量,

除此之外还有盐等其他物质。

演示:肾脏剖面图

设问:肾脏是如何将血液中的代谢废物清除并形成尿液的呢?

讲述:学习尿液形成的过程

观察

反思生活常识

直观感受导入课题,体会尿液形成和排出的重要性。

肾小球的滤过作用

回顾生

理结构

演示:肾单位结构模式图

复习:肾单位的相关知识。

演示:视频 血液在肾小球中的流动

讲述:肾脏仅占体重的0.5%,而肾脏血流量占心输出量的20%-25%

提问:

1、血液流经肾小球会发生什么变化呢?血液和尿液有什么关系呢?

2、如何用事实证明推测是否正确呢?

3、肾小囊十分微小,如何从中抽取液体呢?

观察回忆

观看

通过数据,感知肾血流量多

作出推测

说出证明方法

通过真实视频,感知血液在肾小球中的流动,思考血液和尿液的关系,做出假设

(二)学习研究方法,区分血浆和原尿成分

讲述:科学家为鉴定肾小囊中液体和血浆的成分,用非常细的玻璃管取肾小囊中的液体与血浆进行比较,检测其中各种物质的含量。

演示:血浆与肾小囊腔液体主要成分比较表

比较数据,区分血浆和原尿成分。

提问:为什么会出现这样的结果?

演示:肾小球毛细血管及肾小囊内壁结构模式图

讲解:肾小球毛细血管壁和肾小囊内壁结构特点。

演示:孔径数据及血细胞直径数据

提问:血细胞是否能够通过肾小球?

讲述:细胞和大多数蛋白质的直径大于孔隙的孔径,不能进入肾小囊腔。肾小球对血液起到滤过作用。

设问:血液流经肾小球是不是全部被滤过了呢?除了孔隙,肾小球还有那些适于滤过的特点呢?

讲述:这个微观的生理过程不容易观察,让我们通过一个模拟实验进行探究。

了解研究过程

分析数据

推测解释

观察

认识肾小球毛细血壁和肾小囊内壁上有一些特殊孔状的结构

分析数据回答问题

思考质疑

通过数据分析,认识血浆和原尿的成分变化。

观察结构,体会结构与功能相适应的观点

(三)利用模拟实验进一步阐释滤过原理

展示:实验装置图

指导学生分组实验,组织学生汇报观察现象及实验结果

1、模拟实验装置中的各部分分别代表的结构。

2、实验探究“根据提供的实验器具,用什么方法,可以在一次注射器的推注过程中,使小孔中流出较多的水?”

3、描述实验操作过程及现象。

演示:学生操作及实验结果

提问:

连接管径较细软管前后,液体流出部位有什么不同?分别从哪些部位流出?

2、为什么连接管径较细软管后,会有液体从中间小孔流出?

设问:肾小球入球小动脉和出球小动脉的管径是否存在差异?

演示:肾小体结构模式图

讲述:科学家测定,分布在肾皮质的肾单位,出球小动脉管径比入球小动脉细,管径比1:2,有利于滤过。

提问:

3、这两个烧杯中的液体有什么区别吗?这是为什么呢?

4、从两部分流出的液体量有什么差别吗?

设问:当血液流经肾小球时滤过量和流出量是不是也存在差异呢?

演示:肾血流量图

讲述:科学家测定,肾血流量及滤过量数据。

提问:模拟装置中滤过量较少,结合肾小球结构分析,怎么改进模拟装置,能够使两部分流出的液体量更接近真实情况呢?

学生分组实验探究:

1、明确模拟实验装置中的各部分分别代表的结构;

2、能够正确连接装置;分析孔径和颗粒物大小关系;分析出水端连接管径较细软管的作用;

3、观察描述实验现象。组间质疑、补充、完善。

明确实验结果

思考质疑、回答问题

观察

观察 回答

分析孔径和颗粒物大小关系

观察 回答

思考回答

确认模拟实验对应的相应生理结构。

通过模拟实验,将微观的生理过程直观化,帮助学生理解肾小球的滤过作用的生理过程。

通过实证数据,进一步认识肾小球结构和功能相适应。

分析肾小球结构,提出模型改进措施。

讲述:总结肾小球结构适应物质滤过的特点:

1、分支多,表面积大,总滤过面积1.5㎡左右;

2、肾小球毛细血管内血压较其他同级别毛细血管血压高,滤过的动力。(数据支持)

3、肾小球和肾小囊壁是单层细胞,相互紧贴。具有孔隙。

4、肾小球和肾小囊内壁比一般毛细血管壁通透性大100多倍。

认同结构和功能相适应

(四)形成肾小球滤过的概念

讲述:通过数据分析及模拟实验,我们认识了血液经过肾小球的过程。

学生总结肾小球的滤过作用。

阐释重要概念

归纳总结,构建完整的概念

(五)知识应用

讲述:肾小球的滤过作用受到很多因素的影响,其中一个重要的因素就是血压。

提问:如果某人外伤大出血后血压明显降低,对原尿的产生有什么影响呢?

演示实验:没有推力时没有液体滤出,加大推力后滤出的液体量增多。

讲述:血压的高低会影响肾小球血流量,以及肾小球毛细血管的通透性。

提问:健康人3、4个小时没喝水,是否还有原尿形成呢?为什么?

思考

回答问题

观察、思考

思考

讨论、回答问题

拓展知识,应用模型解释生活现象和简单的临床病理问题成因,加深对肾小球滤过作用的理解。

肾小管的重吸收作用

设问:健康人一昼夜形成的原尿量约有150升,而人实际的排尿量只有1.5升左右。原尿又是如何形成尿液的呢?

演示:模拟实验,观察原尿流出通路

设问:原尿只是这面简单的由肾小囊流入肾小管,通过肾小管流出吗?

讲述:分析原尿和尿液成分的变化。

演示:原尿和尿液主要成分含量比较表

比较数据,区分原尿和尿液成分。

提问:原尿流经肾小管时物质发生什么变化?

讲述:原尿和尿液的量和成分都发生了变化

演示:肾单位结构模式图

提问:推测原尿在经过肾小管时发生什么变化?

讲述:出球小动脉分支形成毛细血管网,包饶这肾小管,对物质进行了重吸收。

思考质疑

观察

思考质疑

观察

分析数据

思考回答

分析结构推测原因

设置疑问,引入肾小管的重吸收作用

分析数据,认识原尿和尿液成分变化

分析肾小管及其周围毛细血管网利于重吸收的特点

提问:

1、出球小动脉分支有什么意义?

2、肾小管还有什么特点适于重吸收呢?

学生总结肾小管的重吸收作用。

讲述:重吸收过程有着复杂的调节机制。维持机体的平衡。

思考回答

结束

讲述:通过本节课的学习,了解了尿液形成的过程。

设问:尿液如何排出体外呢?下节课继续学习。

练习

完成书上习题

归纳总结、反馈练习

板书设计

尿液的形成

肾小球 肾小管

血液 原尿 尿液

滤过作用 重吸收作用

150L 1.5L

教材版本:北京版 生物学 七年级下册

教学指导思想与理论依据

义务教育《生物课程标准》(2011版)提出“面向全体学生、提高生物科学素养”等理念。根据学生身心的发展特点和教育规律,引导学生做出假设、实证分析,提高学生理性思维能力,同时尝试利用直观的模型深入浅出的阐释微观的生理学原理,有助于学生的概念学习,并体会“结构与功能相适应”的生物学观点。在概念传递过程中,以学生原有心理图式为基础建构新的模型,并利用模型学习新知识、解决新问题,重视知识的传承与应用,体现了螺旋式上升的认知规律。结合科学实验数据和简单的临床病理现象分析,体现科学课以理服人的特点及知识的应用价值。

教学背景分析

教学内容在课程标准中的地位与作用

该内容属于《生物课程标准(2011年版)》第五大主题“生物圈中的人”中第三个小标题“人体代谢废物的排出”;具体内容标准是:“概述尿液的形成和排出过程”。教师需要帮助学生形成的重要概念是:泌尿系统包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道,其功能是排出废物和多余的水。本节内容对学生认识排泄系统的功能,自觉养成卫生习惯具有重要价值。

相应版本教材的内容分析

本节课内容为北京版生物学七年级下册第七章《生物的排泄》,第二节《尿液的形成与排出》的第三部分内容“尿液是血液流经肾单位时形成的”。肾脏是形成尿液的器官,肾单位是肾脏形成尿液的基本结构和功能单位。在学习了泌尿系统结构的基础上,进一步学习尿液的形成这一生理过程,体会结构和功能统一的生物学观点,最终实现重要概念的建构,提高学生认知水平,逐步提升学生的生物科学素养。

学情分析

认知特点:肾单位是微观结构,尿的生成是微观过程,所涉及的内容很抽象,从初中学生认知规律来看,需要从生动的直观开始,例如:宏观所谓滤过,与肾小球的滤过是不同的。

知识:初一学生已经具备关于消化、循环、呼吸等人体生理的基础知识;在本章节前面的学习中,知道了人体代谢废物的排出途径、泌尿系统的组成,肾脏及肾单位的结构。关于尿液,学生并不陌生,但对于尿液形成的微观生理过程,学生知之甚少。

能力:学生已具有一定的观察与思考、阅读资料并提取信息分析和解决问题的能力。但对于尿液形成这一复杂微观的生理过程,学生需要借助图片、模型、模拟实验等直观方法,在教师引导下学习。

教学目标

知识目标

能说出入球小动脉和出球小动脉中血液的区别。

能说出入球小动脉和静脉中血液的区别。

3、能区分血浆、原尿和尿液的成分。

4、概述尿液的形成过程。

能力目标

1、能理解对复杂事物,划分为组成部分的认知方法和思维过程。

2、尝试分析血浆、原尿和尿液成分比较数据,认识其原因。

情感、态度价值观目标

1、接受复杂的生理过程可以通过简单的模型模拟的学习方式。

2、对生物复杂结构持尊重态度,接受对科学、对实验、对数据持谨慎态度。

教学重点和难点分析

教学重点:

尿液形成的过程

教学难点:

肾小球的滤过作用机理

教学流程:

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

展示:装有30克尿素试管、尿素溶于水

讲述:这是人一天排出尿液中尿素的量,

除此之外还有盐等其他物质。

演示:肾脏剖面图

设问:肾脏是如何将血液中的代谢废物清除并形成尿液的呢?

讲述:学习尿液形成的过程

观察

反思生活常识

直观感受导入课题,体会尿液形成和排出的重要性。

肾小球的滤过作用

回顾生

理结构

演示:肾单位结构模式图

复习:肾单位的相关知识。

演示:视频 血液在肾小球中的流动

讲述:肾脏仅占体重的0.5%,而肾脏血流量占心输出量的20%-25%

提问:

1、血液流经肾小球会发生什么变化呢?血液和尿液有什么关系呢?

2、如何用事实证明推测是否正确呢?

3、肾小囊十分微小,如何从中抽取液体呢?

观察回忆

观看

通过数据,感知肾血流量多

作出推测

说出证明方法

通过真实视频,感知血液在肾小球中的流动,思考血液和尿液的关系,做出假设

(二)学习研究方法,区分血浆和原尿成分

讲述:科学家为鉴定肾小囊中液体和血浆的成分,用非常细的玻璃管取肾小囊中的液体与血浆进行比较,检测其中各种物质的含量。

演示:血浆与肾小囊腔液体主要成分比较表

比较数据,区分血浆和原尿成分。

提问:为什么会出现这样的结果?

演示:肾小球毛细血管及肾小囊内壁结构模式图

讲解:肾小球毛细血管壁和肾小囊内壁结构特点。

演示:孔径数据及血细胞直径数据

提问:血细胞是否能够通过肾小球?

讲述:细胞和大多数蛋白质的直径大于孔隙的孔径,不能进入肾小囊腔。肾小球对血液起到滤过作用。

设问:血液流经肾小球是不是全部被滤过了呢?除了孔隙,肾小球还有那些适于滤过的特点呢?

讲述:这个微观的生理过程不容易观察,让我们通过一个模拟实验进行探究。

了解研究过程

分析数据

推测解释

观察

认识肾小球毛细血壁和肾小囊内壁上有一些特殊孔状的结构

分析数据回答问题

思考质疑

通过数据分析,认识血浆和原尿的成分变化。

观察结构,体会结构与功能相适应的观点

(三)利用模拟实验进一步阐释滤过原理

展示:实验装置图

指导学生分组实验,组织学生汇报观察现象及实验结果

1、模拟实验装置中的各部分分别代表的结构。

2、实验探究“根据提供的实验器具,用什么方法,可以在一次注射器的推注过程中,使小孔中流出较多的水?”

3、描述实验操作过程及现象。

演示:学生操作及实验结果

提问:

连接管径较细软管前后,液体流出部位有什么不同?分别从哪些部位流出?

2、为什么连接管径较细软管后,会有液体从中间小孔流出?

设问:肾小球入球小动脉和出球小动脉的管径是否存在差异?

演示:肾小体结构模式图

讲述:科学家测定,分布在肾皮质的肾单位,出球小动脉管径比入球小动脉细,管径比1:2,有利于滤过。

提问:

3、这两个烧杯中的液体有什么区别吗?这是为什么呢?

4、从两部分流出的液体量有什么差别吗?

设问:当血液流经肾小球时滤过量和流出量是不是也存在差异呢?

演示:肾血流量图

讲述:科学家测定,肾血流量及滤过量数据。

提问:模拟装置中滤过量较少,结合肾小球结构分析,怎么改进模拟装置,能够使两部分流出的液体量更接近真实情况呢?

学生分组实验探究:

1、明确模拟实验装置中的各部分分别代表的结构;

2、能够正确连接装置;分析孔径和颗粒物大小关系;分析出水端连接管径较细软管的作用;

3、观察描述实验现象。组间质疑、补充、完善。

明确实验结果

思考质疑、回答问题

观察

观察 回答

分析孔径和颗粒物大小关系

观察 回答

思考回答

确认模拟实验对应的相应生理结构。

通过模拟实验,将微观的生理过程直观化,帮助学生理解肾小球的滤过作用的生理过程。

通过实证数据,进一步认识肾小球结构和功能相适应。

分析肾小球结构,提出模型改进措施。

讲述:总结肾小球结构适应物质滤过的特点:

1、分支多,表面积大,总滤过面积1.5㎡左右;

2、肾小球毛细血管内血压较其他同级别毛细血管血压高,滤过的动力。(数据支持)

3、肾小球和肾小囊壁是单层细胞,相互紧贴。具有孔隙。

4、肾小球和肾小囊内壁比一般毛细血管壁通透性大100多倍。

认同结构和功能相适应

(四)形成肾小球滤过的概念

讲述:通过数据分析及模拟实验,我们认识了血液经过肾小球的过程。

学生总结肾小球的滤过作用。

阐释重要概念

归纳总结,构建完整的概念

(五)知识应用

讲述:肾小球的滤过作用受到很多因素的影响,其中一个重要的因素就是血压。

提问:如果某人外伤大出血后血压明显降低,对原尿的产生有什么影响呢?

演示实验:没有推力时没有液体滤出,加大推力后滤出的液体量增多。

讲述:血压的高低会影响肾小球血流量,以及肾小球毛细血管的通透性。

提问:健康人3、4个小时没喝水,是否还有原尿形成呢?为什么?

思考

回答问题

观察、思考

思考

讨论、回答问题

拓展知识,应用模型解释生活现象和简单的临床病理问题成因,加深对肾小球滤过作用的理解。

肾小管的重吸收作用

设问:健康人一昼夜形成的原尿量约有150升,而人实际的排尿量只有1.5升左右。原尿又是如何形成尿液的呢?

演示:模拟实验,观察原尿流出通路

设问:原尿只是这面简单的由肾小囊流入肾小管,通过肾小管流出吗?

讲述:分析原尿和尿液成分的变化。

演示:原尿和尿液主要成分含量比较表

比较数据,区分原尿和尿液成分。

提问:原尿流经肾小管时物质发生什么变化?

讲述:原尿和尿液的量和成分都发生了变化

演示:肾单位结构模式图

提问:推测原尿在经过肾小管时发生什么变化?

讲述:出球小动脉分支形成毛细血管网,包饶这肾小管,对物质进行了重吸收。

思考质疑

观察

思考质疑

观察

分析数据

思考回答

分析结构推测原因

设置疑问,引入肾小管的重吸收作用

分析数据,认识原尿和尿液成分变化

分析肾小管及其周围毛细血管网利于重吸收的特点

提问:

1、出球小动脉分支有什么意义?

2、肾小管还有什么特点适于重吸收呢?

学生总结肾小管的重吸收作用。

讲述:重吸收过程有着复杂的调节机制。维持机体的平衡。

思考回答

结束

讲述:通过本节课的学习,了解了尿液形成的过程。

设问:尿液如何排出体外呢?下节课继续学习。

练习

完成书上习题

归纳总结、反馈练习

板书设计

尿液的形成

肾小球 肾小管

血液 原尿 尿液

滤过作用 重吸收作用

150L 1.5L