免疫对人体稳态的维持

图片预览

文档简介

课件56张PPT。第一节 人体的稳态五、免疫对人体稳态的维持 一、免疫的概念 所谓“免疫”,顾名思义即免除瘟疫。用现代的观点来讲,人体具有一种“生理防御、自身稳定与免疫监视”的功能叫“免疫”。 是生物有机体的一种特殊的保护性生理功能。通过免疫,生物有机体能识别“自己”,排除“非己”,也就是机体识别和排除抗原性异物,维持自身生理平衡与相对稳定的功能。免疫防御:是指免疫系统通过正常免疫应答,阻止和清除入侵病原体及其毒素的功能,即抗感染免疫作用。如果免疫应答表现过于强烈,则在清除抗原的同时,也会造成组织损伤,即发生超敏反应。如免疫应答过低或缺失,则可发生免疫缺陷病。

免疫自稳:是指机体清除自身衰老和损伤细胞、对自身正常成分产生免疫耐受、并通过免疫调节达到维持机体内环境稳定的功能。

免疫监视:免疫系统具有识别、杀伤并及时清除体内突变细胞,防止肿瘤发生的功能,称为免疫监视。免疫监视是免疫系统最基本的功能之一。 免疫监视功能过低会形成肿瘤。 一、免疫的概念免疫的类型非特异性免疫

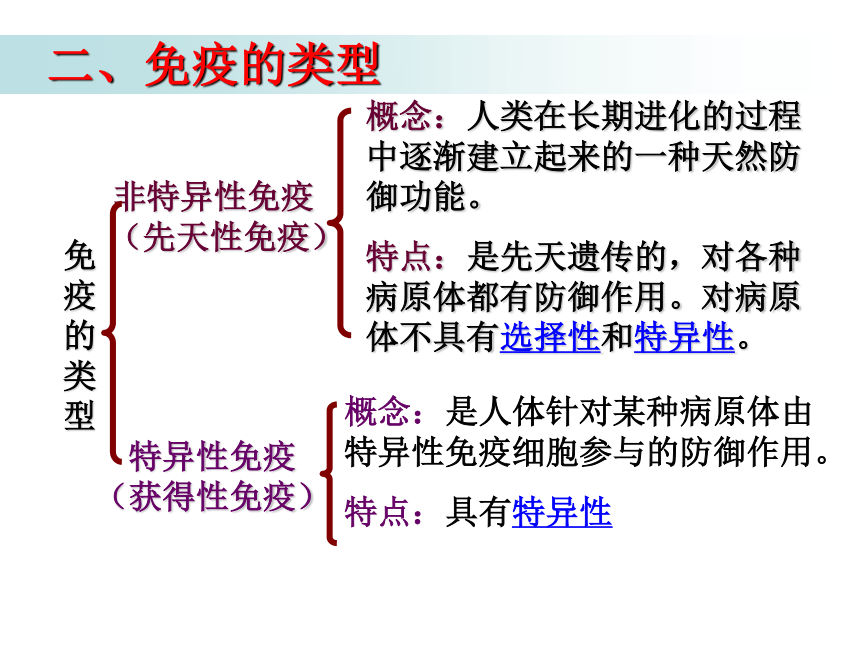

(先天性免疫)概念:是人体针对某种病原体由特异性免疫细胞参与的防御作用。

特点:具有特异性特异性免疫

(获得性免疫)概念:人类在长期进化的过程中逐渐建立起来的一种天然防御功能。

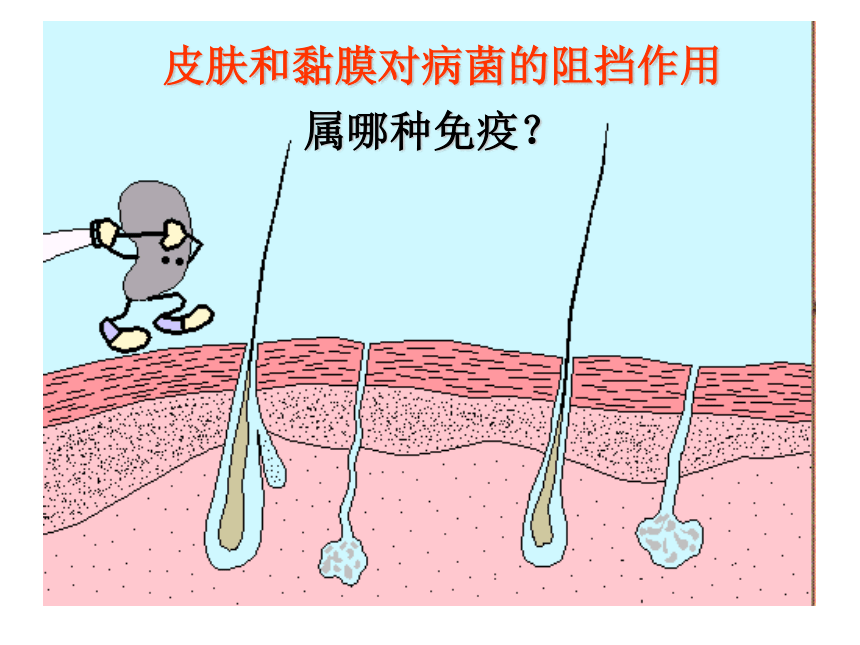

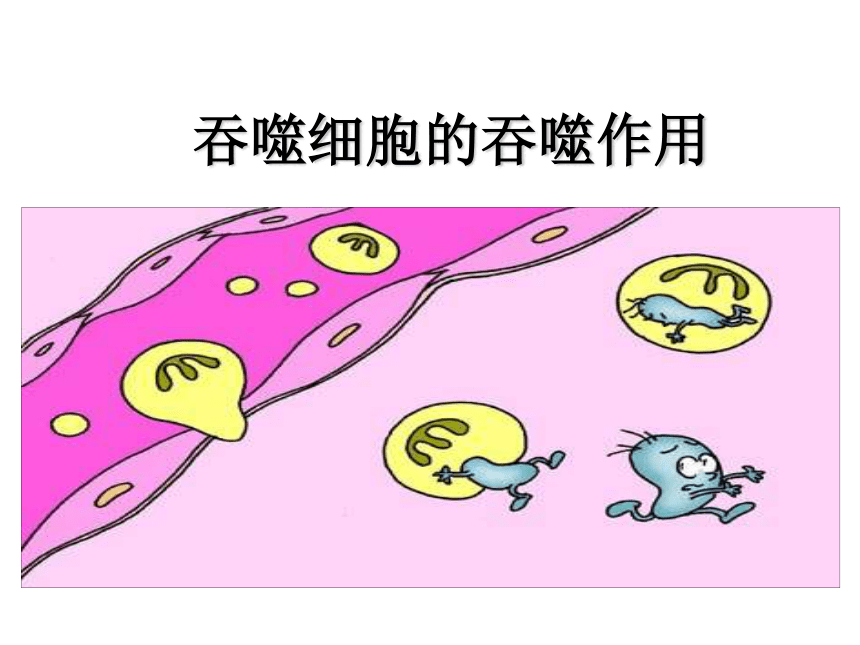

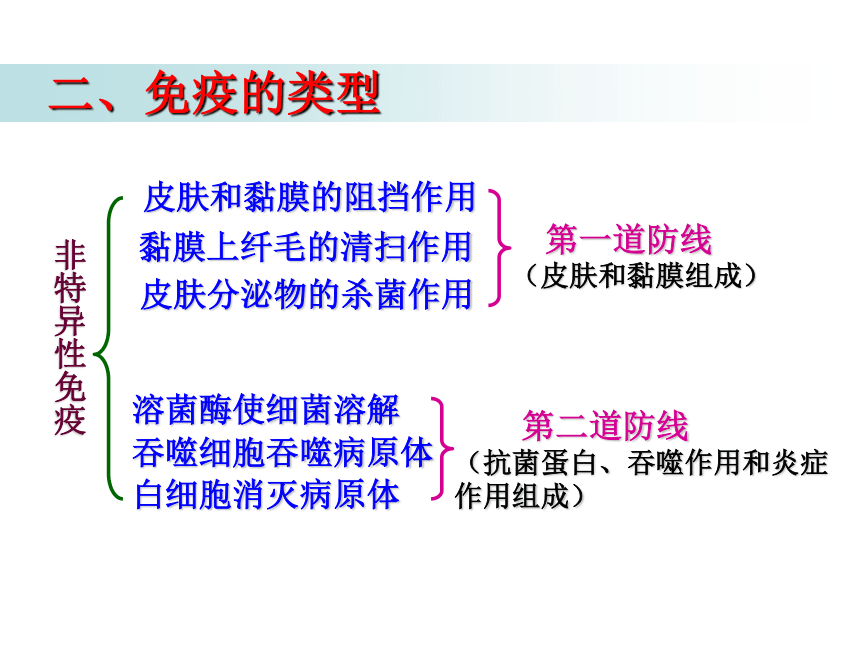

特点:是先天遗传的,对各种病原体都有防御作用。对病原体不具有选择性和特异性。 二、免疫的类型皮肤和黏膜对病菌的阻挡作用属哪种免疫?皮肤分泌物的杀菌作用属哪种免疫?呼吸道黏膜上的纤毛清扫异物属哪种免疫?溶菌酶使细菌溶解属哪种免疫?吞噬细胞的吞噬作用 皮肤分泌物的杀菌作用 第一道防线

(皮肤和黏膜组成) 第二道防线

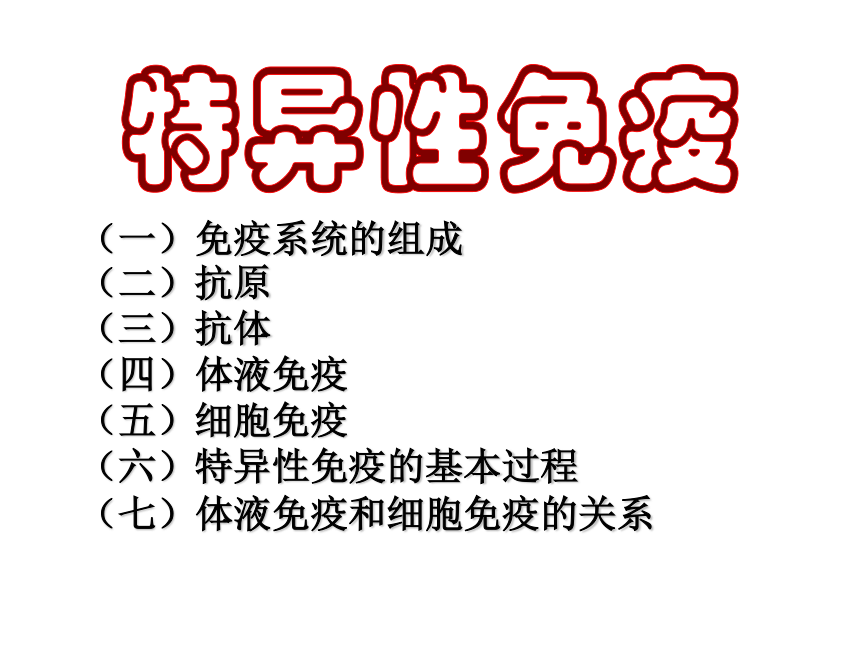

(抗菌蛋白、吞噬作用和炎症作用组成)皮肤和黏膜的阻挡作用黏膜上纤毛的清扫作用溶菌酶使细菌溶解吞噬细胞吞噬病原体非特异性免疫白细胞消灭病原体 二、免疫的类型第三道防线:特异性免疫(一)免疫系统的组成

(二)抗原

(三)抗体

(四)体液免疫

(五)细胞免疫

(六)特异性免疫的基本过程

(七)体液免疫和细胞免疫的关系特异性免疫(一)免疫系统的组成免疫系统免疫器官:免疫细胞免疫分子:骨髓、胸腺、扁桃体、淋巴结、脾等免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所巨噬细胞淋巴细胞(发挥免疫

作用的细胞)抗体、细胞因子、补体等树突状细胞1.免疫器官(1)胸 腺为机体的重要淋巴器官。其功能与免疫紧密相关,分泌胸腺激素及激素类物质,是具内分泌机能的器官。能储存分泌免疫细胞和免疫分子等。胸腺是造血器官,能产生淋巴细胞,并运送到淋巴结和脾脏等处。这种淋巴细胞对机体的细胞免疫具有重要作用。 骨髓的重要功能就是产生生成各种细胞的干细胞,这些干细胞通过分化再生成各种血细胞如红细胞、白细胞、血小板、淋巴细胞等,简单的说骨髓的作用就是造血功能。因此,骨髓对于维持机体的生命和免疫力非常重要。 1.免疫器官(2)骨 髓 NK细胞: 无需抗原提呈细胞的中介,可不借助抗体,即可直接杀伤病毒感染细胞和肿瘤细胞。淋巴细胞分为三类:

T细胞:胸腺依赖淋巴细胞

B细胞:骨髓依赖淋巴细胞

NK细胞:自然杀伤细胞 脾的功能(1)??滤血: 主要部位脾索、边缘区。(2)??免疫:体液免疫(脾索、淋巴小结); 细胞免疫(动脉周围淋巴鞘)(3)? 造血:生前造血细胞;生后产生淋巴细胞及潜在造血功能(4)? 储血:40ml。1.免疫器官(3)脾1)滤过淋巴液:淋巴结对细菌的清除率可达99.5%。

2)进行免疫应答:体液免疫应答时,、淋巴小结增多增大,髓索浆细胞明显增多;细胞免疫应答时,副皮质区明显扩大,效应性T细胞大量增加。1.免疫器官(4)淋巴结 扁桃体可产生淋巴细胞和抗体,故具有抗细菌抗病毒的防御功能。1.免疫器官(5)扁桃体2、免疫细胞:T淋巴细胞

(表面有抗原识别受体)巨噬细胞B淋巴细胞

(表面有抗原识别受体) T淋巴细胞巨噬细胞 T淋巴细胞B淋巴细胞中性粒细胞单核细胞 肺巨噬细胞 吞 噬大肠杆菌巨噬细胞吞噬细菌T细胞树突状细胞(DC):是机体功能最强的专职抗原递呈细胞,它能高效地摄取、加工处理和递呈抗原,未成熟DC具有较强的迁移能力,成熟DC能有效激活初始型T细胞,处于启动、调控、并维持免疫应答的中心环节。人树突状细胞起源于造血干细胞2、免疫细胞:小资料: 在生物的个体发育过程中起主干作用的原始细胞,具有自我更新,高度增殖和分化潜能的细胞。它有三种:全能干细胞:如受精卵,胚胎干细胞多能干细胞:如造血干细胞,神经干细胞专能干细胞:如肌肉中的成肌干细胞干细胞3、免疫分子细胞因子:是一类能在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽。如白细胞介素(IL)、干扰素(IFN)、集落刺激因子(CSF)、肿瘤坏死因子(TNF)、红细胞生成素(EPO)等。补体:是存在于正常人和动物血清与组织液中的一组经活化后具有酶活性的蛋白质。早在19世纪末Bordet即证实,新鲜血液中含有一种不耐热的成分,可辅助和补充特异性抗体,介导免疫溶菌、溶血作用,故称为补体。1、抗原:可使机体发生特异性免疫反应的物质。如病原体、异种动物血清等。 2、抗原的三大性质:⑵大分子性:通常都是相对分子质量大于10000的物质。 ⑶特异性:一种抗原只能与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合。

这种特异性取决于抗原物质表面具有的某些特定的化学基团,即抗原决定簇。(二)抗原⑴异物性:一般是进入人体的外来物质。 一般说抗原与机体之间的亲缘关系越远,组织结构差异越大,其免疫原性越强。各种病原体、动物蛋白制剂等对人都是强抗原;同种异体的异物,也有免疫原性;自身成分在胚胎期未与免疫活性细胞充分接触过的物质也具有免疫原性,如精子、脑组织、眼球晶状体蛋白和免疫球蛋白的独特型抗原,都属自身抗原。另外,外伤和癌变细胞也能成为抗原。 2、抗原的性质:

⑴异物性:一般是进入人体的外来物质,如细菌、病毒、花粉等, 自身的组织和细胞(如损伤细胞、癌细胞等)效应T细胞(人体自身的异常细胞也会被识别为抗原)

如果人(动物)的组织细胞发生变异,这些变异细胞(肿瘤细胞)由于含有不同于正常细胞的蛋白质,成为抗原被免疫系统识别。免疫系统就通过免疫反应将这些变异的细胞清除,从而避免肿瘤的形成。肿瘤细胞⑵大分子性:(寡糖、低聚糖和脂类均没有抗原性,不能刺激动物产生抗体)抗原决定簇 抗原决定簇:抗原表面具有的某些特定的化学基团。

不同的抗原所具有的抗原决定簇数目和分布不同。有的抗原的抗原决定簇数量多且分布在表面;有的则数量较少或分布于抗原内部。它们是免疫细胞和抗体识别抗原的标志。但只有暴露的抗原决定簇能为免疫系统识别。⑶特异性:1、抗体发现过程 19世纪末20世纪初,科学家发现用细菌或细菌产生的外毒素注射动物,该动物的血清中会出现一些能防御这种细菌的物质。

20世纪30年代,科学家用电泳法证实这种起防御作用的物质是球蛋白,统称为抗体,注射的细菌或细菌外毒素则起了抗原的作用。

1959年科学家对抗体的结构进行了研究,证明它是由四条肽链组成,借二硫键连接在一起,形成一个“Y”型的四链分子。 (三)抗体 抗体具特异性不同的抗体氨基酸序列各不相同,决定抗体的特异性。天花病毒(病原体)人体 抵抗天花病毒的物质

(特殊蛋白质)天花病毒天花病毒侵入人体的过程 (三)抗体2、抗体:机体受抗原刺激后才产生的,能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。3、分布:主要分布于血清中,也分布于组织液及外分泌液中,如乳汁中,所以新生儿在一定时间(4~6月)内可由于获得母体乳汁内的抗体而获得免疫。抗原抗体注意1、抗体与抗原的结合具有特异性2、抗体只在体液中起作用,它对于细胞内的抗原无能为力。3、有些抗原无法使人产生抗体 抗原进入人(或动物)体后,刺激人体产生抗体,然后被体液中的相应抗体消灭,这种特异性的免疫叫体液免疫。

(抗原存在于体液中,免疫的场所在体液)(四)体液免疫(1)感应阶段:??? ② 少数抗原的抗原决定簇与B细胞表面的受体分子结合,从而直接刺激B细胞使之活化长大并迅速分裂。?????? ①多数抗原要先经过吞噬细胞无特异性的吞噬(摄取)后,一些抗原分子穿过吞噬细胞的细胞膜而露到细胞表面,其内部的抗原决定簇暴露出来(处理),呈递给T细胞,再由T细胞呈递给B细胞。这种呈递多数通过细胞表面的直接接触来完成。记忆细胞 (2)反应阶段:指B细胞接受抗原刺激后,增殖分化形成效应B细胞和记忆细胞的过程。 B细胞效应B细胞 ①大部分B细胞分化形成效应B细胞

效应B细胞是终末细胞,不再增殖,寿命很短,经过几天大量产生抗体以后就死去。抗体离开效应B细胞后,随血液、淋巴液流到全身各部,发挥消灭抗原的作用。 ②小部分B细胞成为记忆细胞。

记忆细胞的特点是寿命长,对抗原十分敏感,能“记住”入侵的抗原。 如果有同样的抗原第二次入侵时,记忆细胞比没有记忆的B细胞更快地做出反应,很快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞。抗体数量初次抗原刺激二次抗原刺激时间B细胞的二次免疫例:在教室里,甲和乙分别是丙的邻座。有一天,丙患了感冒。两天后,甲也患了感冒,而乙则没有。乙说一星期前他患过了感冒,现在已经痊愈了。请解释一下为什么乙没有象甲那样患感冒?

出过天花或麻疹的人为什么会终身免疫?记忆细胞很快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞。水平(3)效应阶段:指抗体与抗原特异性结合而发挥免疫效应的过程。抗体与抗原特异性结合将抗原消灭 ①有些抗原,如病毒等,由于抗体的结合而失去对寄主细胞表面受体的结合能力,因而不能侵入细胞。??? ②有些细菌产生的毒素,如白喉毒素、破伤风毒素,可因抗体的结合而不为细胞所接受,因而无效。 ③沉淀和凝集反应:如果抗原分子是可溶性蛋白质,抗体的结合就使抗原分子失去溶解性而沉淀;如果抗原分子是位于细胞上的,抗体的结合就使这些细胞凝集成团而失去活动能力,例如血液凝集。感应阶段反应阶段效应阶段抗原(细菌)吞噬细胞T细胞B细胞记忆B细胞抗原—抗体结合效应B

细胞抗体体液免疫感应阶段:

反应阶段:

效应阶段:抗原处理、呈递和识别阶段B细胞增殖分化,以及记忆细胞形成阶段抗体与相应的抗原结合发挥免疫效应。(四)体液免疫小结1、体液免疫一定要B淋巴细胞的参与,多数情况下也需要吞噬细胞和T淋巴细胞的参与。

2、B淋巴细胞和记忆B细胞均可分化得到少量的记忆B细胞和大量的效应B淋巴细胞,而且记忆B细胞的能力更为强大。

3、其中效应B淋巴细胞无识别抗原的能力。强调1、细胞免疫:不依靠体液中的抗体,而是依靠T淋巴细胞来完成的免疫方式。 细胞免疫的基本过程与体液免疫相似,也可分为感应阶段、反应阶段和效应阶段。(五)细胞免疫2、细胞免疫的过程 (1)感应阶段:抗原进入机体后除一部分侵入组织细胞内部,另一部分被吞噬细胞吞噬。吞噬细胞处理抗原将其内部的抗原决定簇释放出来呈递给T细胞。 (2)反应阶段:T细胞受抗原刺激后进行一系列增殖、分化,有小部分成为记忆细胞长期存在于体内,其余增殖分化形成大量的效应T细胞,继而产生更强烈的免疫反应。2、细胞免疫的过程 (3)效应阶段:效应T细胞与被抗原细胞侵入的组织细胞(靶细胞)紧密接触,使靶细胞裂解死亡。细胞内部的抗原也因此失去藏身之所而被抗体消灭。

此外,效应T细胞还能释放出可溶性免疫活性物质(如淋巴因子、白细胞介素、干扰素等)来增强效应T细胞及其他有关的免疫细胞对靶细胞的杀伤能力。 如白细胞介素-2能诱导产生更多的效应T细胞,并且增强效应T细胞的杀伤力;还能增强其他有关的免疫细胞对靶细胞的杀伤作用。抑制病毒蛋白质的合成 变异细胞(肿瘤细胞)含有不同于正常细胞的蛋白质,成为抗原被免疫系统识别。通过免疫反应将这些细胞清除,从而避免肿瘤的形成。(六)特异性免疫的基本过程感应阶段:

反应阶段:

效应阶段:抗原处理、呈递和识别的阶段B细胞、T细胞增殖分化,以及记忆细胞形成的阶段效应T细胞、抗体和淋巴因子发挥免疫效应的阶段(七)体液免疫与细胞免疫的关系1、细菌外毒素——体液免疫作用

2、结核杆菌、麻风杆菌——细胞免疫

3、病毒感染——体液免疫、细胞免疫 无论是体液免疫还是细胞免疫都可以分为三个阶段,二者之间既各自有其独特的作用,又可以相互配合,共同发挥免疫效应。 感应阶段:抗原的处理、呈递和识别阶段;

反应阶段:B细胞、T细胞增殖分化以及记忆细胞形成的阶段;效应阶段:效应细胞及抗体与抗原结合,消灭抗原的阶段。抗原B细胞T细胞效应B细胞效应T细胞靶细胞抗原与抗体结合体液免疫细胞免疫抗原被抗原侵入的宿主

细胞(即靶细胞)效应B细胞产生的抗体与相应的抗原特异性结合。1.效应T细胞与靶细胞密切接触。2.效应T细胞释放淋巴因子,促进细胞免疫的作用细胞免疫与体液免疫的区别

(第三阶段)一、免疫的概念:

二、免疫的类型:非特异性免疫、 特异性免疫?

三、特异性免疫

(一)免疫系统

1、免疫系统的组成 2、淋巴细胞的起源和分化

(二)抗原

1、概念 2、性质

(三)抗体

1、发现 2、概念 3、分布

(四)体液免疫

1、概念 2、过程: ???

(五)细胞免疫

1、概念 2、过程:

(六)特异性免疫的基本过程

(七)体液免疫与细胞免疫的关系免 疫谢谢!T细胞分为三个亚群:

①细胞毒性T细胞(Tc细胞)-直接攻击靶细胞

释放穿孔素,使其膨胀破裂死亡;

分泌颗粒酶 ,诱发靶细胞凋亡 。

②辅助性T细胞(Th细胞)-分泌多种细胞因子,辅助B细胞和Tc细胞进行免疫应答,本身也具某些免疫效应功能。

③抑制性T细胞(Ts细胞)-少,分泌细胞因子可调节其它T细胞和B细胞,降低其活性,使免疫应答不致过于强烈。Tc细胞攻击肿瘤细胞扫描电镜像

(体外培养实验 人工加色)可将T细胞分成若干亚群,一致公认的有:

辅助性T细胞(TH),具有协助体液免疫和细胞免疫的功能;

抑制性T细胞(TS),具有抑制细胞免疫及体液免疫的功能;

效应T细胞(TE),具有释放淋巴因子的功能;

细胞毒性T细胞(TC),通过释放穿孔素和颗粒酶,具有杀伤靶细胞的功能;

迟发性变态反应T细胞(TD),有参与Ⅳ型变态反应的作用;

放大T细胞(TA),可作用于TH和TS,有扩大免疫效果的作用;

记忆T细胞(TM),有记忆特异性抗原刺激的作用。T细胞在体内存活的时间可数月至数年。其记忆细胞存活的时间则更长。

免疫自稳:是指机体清除自身衰老和损伤细胞、对自身正常成分产生免疫耐受、并通过免疫调节达到维持机体内环境稳定的功能。

免疫监视:免疫系统具有识别、杀伤并及时清除体内突变细胞,防止肿瘤发生的功能,称为免疫监视。免疫监视是免疫系统最基本的功能之一。 免疫监视功能过低会形成肿瘤。 一、免疫的概念免疫的类型非特异性免疫

(先天性免疫)概念:是人体针对某种病原体由特异性免疫细胞参与的防御作用。

特点:具有特异性特异性免疫

(获得性免疫)概念:人类在长期进化的过程中逐渐建立起来的一种天然防御功能。

特点:是先天遗传的,对各种病原体都有防御作用。对病原体不具有选择性和特异性。 二、免疫的类型皮肤和黏膜对病菌的阻挡作用属哪种免疫?皮肤分泌物的杀菌作用属哪种免疫?呼吸道黏膜上的纤毛清扫异物属哪种免疫?溶菌酶使细菌溶解属哪种免疫?吞噬细胞的吞噬作用 皮肤分泌物的杀菌作用 第一道防线

(皮肤和黏膜组成) 第二道防线

(抗菌蛋白、吞噬作用和炎症作用组成)皮肤和黏膜的阻挡作用黏膜上纤毛的清扫作用溶菌酶使细菌溶解吞噬细胞吞噬病原体非特异性免疫白细胞消灭病原体 二、免疫的类型第三道防线:特异性免疫(一)免疫系统的组成

(二)抗原

(三)抗体

(四)体液免疫

(五)细胞免疫

(六)特异性免疫的基本过程

(七)体液免疫和细胞免疫的关系特异性免疫(一)免疫系统的组成免疫系统免疫器官:免疫细胞免疫分子:骨髓、胸腺、扁桃体、淋巴结、脾等免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所巨噬细胞淋巴细胞(发挥免疫

作用的细胞)抗体、细胞因子、补体等树突状细胞1.免疫器官(1)胸 腺为机体的重要淋巴器官。其功能与免疫紧密相关,分泌胸腺激素及激素类物质,是具内分泌机能的器官。能储存分泌免疫细胞和免疫分子等。胸腺是造血器官,能产生淋巴细胞,并运送到淋巴结和脾脏等处。这种淋巴细胞对机体的细胞免疫具有重要作用。 骨髓的重要功能就是产生生成各种细胞的干细胞,这些干细胞通过分化再生成各种血细胞如红细胞、白细胞、血小板、淋巴细胞等,简单的说骨髓的作用就是造血功能。因此,骨髓对于维持机体的生命和免疫力非常重要。 1.免疫器官(2)骨 髓 NK细胞: 无需抗原提呈细胞的中介,可不借助抗体,即可直接杀伤病毒感染细胞和肿瘤细胞。淋巴细胞分为三类:

T细胞:胸腺依赖淋巴细胞

B细胞:骨髓依赖淋巴细胞

NK细胞:自然杀伤细胞 脾的功能(1)??滤血: 主要部位脾索、边缘区。(2)??免疫:体液免疫(脾索、淋巴小结); 细胞免疫(动脉周围淋巴鞘)(3)? 造血:生前造血细胞;生后产生淋巴细胞及潜在造血功能(4)? 储血:40ml。1.免疫器官(3)脾1)滤过淋巴液:淋巴结对细菌的清除率可达99.5%。

2)进行免疫应答:体液免疫应答时,、淋巴小结增多增大,髓索浆细胞明显增多;细胞免疫应答时,副皮质区明显扩大,效应性T细胞大量增加。1.免疫器官(4)淋巴结 扁桃体可产生淋巴细胞和抗体,故具有抗细菌抗病毒的防御功能。1.免疫器官(5)扁桃体2、免疫细胞:T淋巴细胞

(表面有抗原识别受体)巨噬细胞B淋巴细胞

(表面有抗原识别受体) T淋巴细胞巨噬细胞 T淋巴细胞B淋巴细胞中性粒细胞单核细胞 肺巨噬细胞 吞 噬大肠杆菌巨噬细胞吞噬细菌T细胞树突状细胞(DC):是机体功能最强的专职抗原递呈细胞,它能高效地摄取、加工处理和递呈抗原,未成熟DC具有较强的迁移能力,成熟DC能有效激活初始型T细胞,处于启动、调控、并维持免疫应答的中心环节。人树突状细胞起源于造血干细胞2、免疫细胞:小资料: 在生物的个体发育过程中起主干作用的原始细胞,具有自我更新,高度增殖和分化潜能的细胞。它有三种:全能干细胞:如受精卵,胚胎干细胞多能干细胞:如造血干细胞,神经干细胞专能干细胞:如肌肉中的成肌干细胞干细胞3、免疫分子细胞因子:是一类能在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽。如白细胞介素(IL)、干扰素(IFN)、集落刺激因子(CSF)、肿瘤坏死因子(TNF)、红细胞生成素(EPO)等。补体:是存在于正常人和动物血清与组织液中的一组经活化后具有酶活性的蛋白质。早在19世纪末Bordet即证实,新鲜血液中含有一种不耐热的成分,可辅助和补充特异性抗体,介导免疫溶菌、溶血作用,故称为补体。1、抗原:可使机体发生特异性免疫反应的物质。如病原体、异种动物血清等。 2、抗原的三大性质:⑵大分子性:通常都是相对分子质量大于10000的物质。 ⑶特异性:一种抗原只能与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合。

这种特异性取决于抗原物质表面具有的某些特定的化学基团,即抗原决定簇。(二)抗原⑴异物性:一般是进入人体的外来物质。 一般说抗原与机体之间的亲缘关系越远,组织结构差异越大,其免疫原性越强。各种病原体、动物蛋白制剂等对人都是强抗原;同种异体的异物,也有免疫原性;自身成分在胚胎期未与免疫活性细胞充分接触过的物质也具有免疫原性,如精子、脑组织、眼球晶状体蛋白和免疫球蛋白的独特型抗原,都属自身抗原。另外,外伤和癌变细胞也能成为抗原。 2、抗原的性质:

⑴异物性:一般是进入人体的外来物质,如细菌、病毒、花粉等, 自身的组织和细胞(如损伤细胞、癌细胞等)效应T细胞(人体自身的异常细胞也会被识别为抗原)

如果人(动物)的组织细胞发生变异,这些变异细胞(肿瘤细胞)由于含有不同于正常细胞的蛋白质,成为抗原被免疫系统识别。免疫系统就通过免疫反应将这些变异的细胞清除,从而避免肿瘤的形成。肿瘤细胞⑵大分子性:(寡糖、低聚糖和脂类均没有抗原性,不能刺激动物产生抗体)抗原决定簇 抗原决定簇:抗原表面具有的某些特定的化学基团。

不同的抗原所具有的抗原决定簇数目和分布不同。有的抗原的抗原决定簇数量多且分布在表面;有的则数量较少或分布于抗原内部。它们是免疫细胞和抗体识别抗原的标志。但只有暴露的抗原决定簇能为免疫系统识别。⑶特异性:1、抗体发现过程 19世纪末20世纪初,科学家发现用细菌或细菌产生的外毒素注射动物,该动物的血清中会出现一些能防御这种细菌的物质。

20世纪30年代,科学家用电泳法证实这种起防御作用的物质是球蛋白,统称为抗体,注射的细菌或细菌外毒素则起了抗原的作用。

1959年科学家对抗体的结构进行了研究,证明它是由四条肽链组成,借二硫键连接在一起,形成一个“Y”型的四链分子。 (三)抗体 抗体具特异性不同的抗体氨基酸序列各不相同,决定抗体的特异性。天花病毒(病原体)人体 抵抗天花病毒的物质

(特殊蛋白质)天花病毒天花病毒侵入人体的过程 (三)抗体2、抗体:机体受抗原刺激后才产生的,能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。3、分布:主要分布于血清中,也分布于组织液及外分泌液中,如乳汁中,所以新生儿在一定时间(4~6月)内可由于获得母体乳汁内的抗体而获得免疫。抗原抗体注意1、抗体与抗原的结合具有特异性2、抗体只在体液中起作用,它对于细胞内的抗原无能为力。3、有些抗原无法使人产生抗体 抗原进入人(或动物)体后,刺激人体产生抗体,然后被体液中的相应抗体消灭,这种特异性的免疫叫体液免疫。

(抗原存在于体液中,免疫的场所在体液)(四)体液免疫(1)感应阶段:??? ② 少数抗原的抗原决定簇与B细胞表面的受体分子结合,从而直接刺激B细胞使之活化长大并迅速分裂。?????? ①多数抗原要先经过吞噬细胞无特异性的吞噬(摄取)后,一些抗原分子穿过吞噬细胞的细胞膜而露到细胞表面,其内部的抗原决定簇暴露出来(处理),呈递给T细胞,再由T细胞呈递给B细胞。这种呈递多数通过细胞表面的直接接触来完成。记忆细胞 (2)反应阶段:指B细胞接受抗原刺激后,增殖分化形成效应B细胞和记忆细胞的过程。 B细胞效应B细胞 ①大部分B细胞分化形成效应B细胞

效应B细胞是终末细胞,不再增殖,寿命很短,经过几天大量产生抗体以后就死去。抗体离开效应B细胞后,随血液、淋巴液流到全身各部,发挥消灭抗原的作用。 ②小部分B细胞成为记忆细胞。

记忆细胞的特点是寿命长,对抗原十分敏感,能“记住”入侵的抗原。 如果有同样的抗原第二次入侵时,记忆细胞比没有记忆的B细胞更快地做出反应,很快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞。抗体数量初次抗原刺激二次抗原刺激时间B细胞的二次免疫例:在教室里,甲和乙分别是丙的邻座。有一天,丙患了感冒。两天后,甲也患了感冒,而乙则没有。乙说一星期前他患过了感冒,现在已经痊愈了。请解释一下为什么乙没有象甲那样患感冒?

出过天花或麻疹的人为什么会终身免疫?记忆细胞很快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞。水平(3)效应阶段:指抗体与抗原特异性结合而发挥免疫效应的过程。抗体与抗原特异性结合将抗原消灭 ①有些抗原,如病毒等,由于抗体的结合而失去对寄主细胞表面受体的结合能力,因而不能侵入细胞。??? ②有些细菌产生的毒素,如白喉毒素、破伤风毒素,可因抗体的结合而不为细胞所接受,因而无效。 ③沉淀和凝集反应:如果抗原分子是可溶性蛋白质,抗体的结合就使抗原分子失去溶解性而沉淀;如果抗原分子是位于细胞上的,抗体的结合就使这些细胞凝集成团而失去活动能力,例如血液凝集。感应阶段反应阶段效应阶段抗原(细菌)吞噬细胞T细胞B细胞记忆B细胞抗原—抗体结合效应B

细胞抗体体液免疫感应阶段:

反应阶段:

效应阶段:抗原处理、呈递和识别阶段B细胞增殖分化,以及记忆细胞形成阶段抗体与相应的抗原结合发挥免疫效应。(四)体液免疫小结1、体液免疫一定要B淋巴细胞的参与,多数情况下也需要吞噬细胞和T淋巴细胞的参与。

2、B淋巴细胞和记忆B细胞均可分化得到少量的记忆B细胞和大量的效应B淋巴细胞,而且记忆B细胞的能力更为强大。

3、其中效应B淋巴细胞无识别抗原的能力。强调1、细胞免疫:不依靠体液中的抗体,而是依靠T淋巴细胞来完成的免疫方式。 细胞免疫的基本过程与体液免疫相似,也可分为感应阶段、反应阶段和效应阶段。(五)细胞免疫2、细胞免疫的过程 (1)感应阶段:抗原进入机体后除一部分侵入组织细胞内部,另一部分被吞噬细胞吞噬。吞噬细胞处理抗原将其内部的抗原决定簇释放出来呈递给T细胞。 (2)反应阶段:T细胞受抗原刺激后进行一系列增殖、分化,有小部分成为记忆细胞长期存在于体内,其余增殖分化形成大量的效应T细胞,继而产生更强烈的免疫反应。2、细胞免疫的过程 (3)效应阶段:效应T细胞与被抗原细胞侵入的组织细胞(靶细胞)紧密接触,使靶细胞裂解死亡。细胞内部的抗原也因此失去藏身之所而被抗体消灭。

此外,效应T细胞还能释放出可溶性免疫活性物质(如淋巴因子、白细胞介素、干扰素等)来增强效应T细胞及其他有关的免疫细胞对靶细胞的杀伤能力。 如白细胞介素-2能诱导产生更多的效应T细胞,并且增强效应T细胞的杀伤力;还能增强其他有关的免疫细胞对靶细胞的杀伤作用。抑制病毒蛋白质的合成 变异细胞(肿瘤细胞)含有不同于正常细胞的蛋白质,成为抗原被免疫系统识别。通过免疫反应将这些细胞清除,从而避免肿瘤的形成。(六)特异性免疫的基本过程感应阶段:

反应阶段:

效应阶段:抗原处理、呈递和识别的阶段B细胞、T细胞增殖分化,以及记忆细胞形成的阶段效应T细胞、抗体和淋巴因子发挥免疫效应的阶段(七)体液免疫与细胞免疫的关系1、细菌外毒素——体液免疫作用

2、结核杆菌、麻风杆菌——细胞免疫

3、病毒感染——体液免疫、细胞免疫 无论是体液免疫还是细胞免疫都可以分为三个阶段,二者之间既各自有其独特的作用,又可以相互配合,共同发挥免疫效应。 感应阶段:抗原的处理、呈递和识别阶段;

反应阶段:B细胞、T细胞增殖分化以及记忆细胞形成的阶段;效应阶段:效应细胞及抗体与抗原结合,消灭抗原的阶段。抗原B细胞T细胞效应B细胞效应T细胞靶细胞抗原与抗体结合体液免疫细胞免疫抗原被抗原侵入的宿主

细胞(即靶细胞)效应B细胞产生的抗体与相应的抗原特异性结合。1.效应T细胞与靶细胞密切接触。2.效应T细胞释放淋巴因子,促进细胞免疫的作用细胞免疫与体液免疫的区别

(第三阶段)一、免疫的概念:

二、免疫的类型:非特异性免疫、 特异性免疫?

三、特异性免疫

(一)免疫系统

1、免疫系统的组成 2、淋巴细胞的起源和分化

(二)抗原

1、概念 2、性质

(三)抗体

1、发现 2、概念 3、分布

(四)体液免疫

1、概念 2、过程: ???

(五)细胞免疫

1、概念 2、过程:

(六)特异性免疫的基本过程

(七)体液免疫与细胞免疫的关系免 疫谢谢!T细胞分为三个亚群:

①细胞毒性T细胞(Tc细胞)-直接攻击靶细胞

释放穿孔素,使其膨胀破裂死亡;

分泌颗粒酶 ,诱发靶细胞凋亡 。

②辅助性T细胞(Th细胞)-分泌多种细胞因子,辅助B细胞和Tc细胞进行免疫应答,本身也具某些免疫效应功能。

③抑制性T细胞(Ts细胞)-少,分泌细胞因子可调节其它T细胞和B细胞,降低其活性,使免疫应答不致过于强烈。Tc细胞攻击肿瘤细胞扫描电镜像

(体外培养实验 人工加色)可将T细胞分成若干亚群,一致公认的有:

辅助性T细胞(TH),具有协助体液免疫和细胞免疫的功能;

抑制性T细胞(TS),具有抑制细胞免疫及体液免疫的功能;

效应T细胞(TE),具有释放淋巴因子的功能;

细胞毒性T细胞(TC),通过释放穿孔素和颗粒酶,具有杀伤靶细胞的功能;

迟发性变态反应T细胞(TD),有参与Ⅳ型变态反应的作用;

放大T细胞(TA),可作用于TH和TS,有扩大免疫效果的作用;

记忆T细胞(TM),有记忆特异性抗原刺激的作用。T细胞在体内存活的时间可数月至数年。其记忆细胞存活的时间则更长。