人教版(新课程标准)必修二 5.14物质生活与习俗的变迁 同步学案(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)必修二 5.14物质生活与习俗的变迁 同步学案(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 862.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-14 19:09:34 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

第14课 物质生活与习俗的变迁

【课标要求】

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

【自主预习】

一、动荡中变化的近代社会生活

1.鸦片战争前:物质文化生活与社会习俗多沿袭传统。

2.鸦片战争后

(1)西方文化逐步渗透到国民生活中。

①衣

鸦片战争后

“洋布”“洋装”进入百姓生活

辛亥革命后

孙中山设计了中山装

20世纪二三十年代

服装五花八门,有西服、粗布大衫、旗袍、学生装和裙子等

②食:吃西餐成为有钱人的一种时尚。

③住:西方建筑样式在中国传统民居中引人注目,一些官员和商人建起欧式洋房或中西合璧的豪宅。

④社会风俗

戊戌变法时

维新派主张“断发易服”“废止缠足”,改革传统的婚姻制度

辛亥革命前后

“断发易服”具有了反清革命的色彩

民国时期

政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令,婚丧仪式改为简约文明

(2)广大农村仍处在落后、封闭的状态,农民过着贫穷的生活,传统的风俗习惯仍在沿袭。

【问题思考】缠足是妇女的一部血泪史。清朝末年,由于民族危机的加深,中国社会兴起了种种变革。随着变革的开展,社会逐渐意识到妇女的地位,为此,中国社会掀起了一场规模大、时间长的反缠足运动,取得了相当的成效。它对妇女解放,提高妇女地位有重要作用,也促进了中国社会的近代化。——朱升芹《近代妇女反缠足运动》

依据材料说明废止缠足的影响。

答案 提高了妇女的地位,有利于妇女身心解放;推动了中国的近代化。

二、新中国社会生活新风尚

1.改革开放前(20世纪50—70年代)

(1)背景:新中国成立后,人民当家做主。

(2)表现

①社会风尚:勤俭节约、无私奉献是社会风尚的主流。

②物质生活:由于物资比较匮乏,许多生活必需品要凭票证计划供应。

2.改革开放后(1978年以来)

(1)背景:改革开放的实行,党和政府重视改善民生。

(2)表现

领域

主要变化

衣

服装颜色五彩缤纷,款式多样化,时尚

食

①到1987年已基本解决了温饱问题;②政府倡导“菜篮子工程”,丰富百姓餐桌

住

①城市人均居住面积逐年增加;②农民纷纷兴建新房;③1995年,国家在城镇启动“安居工程”,城镇居民居住条件明显改善

社会风尚

①休闲娱乐成为人们日常生活的一部分;②休闲娱乐方式多样化;③逐步形成注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚

问题思考

材料 20世纪80年代以来,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢子大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力,中国服饰正式走向了多元化。

思考 结合所学知识,分析导致这种“多元化”的主要因素。

答案 改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。【自主探究】

影响近现代社会生活变迁的因素

史料一 天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前……日用洋货也有所流行……原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

[思考] 根据史料一并结合所学知识,分析从“扬气”变为“洋气”的原因。

【提示】 西方列强的入侵;西方商品的输入;西方文化的影响。

史料二 “文化大革命”时期,“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。……20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行……民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

[思考] 根据史料二并结合所学知识,分析导致中国民众的服饰由单一化向多元化变化的主要因素。

【提示】 改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。

【自主检测】

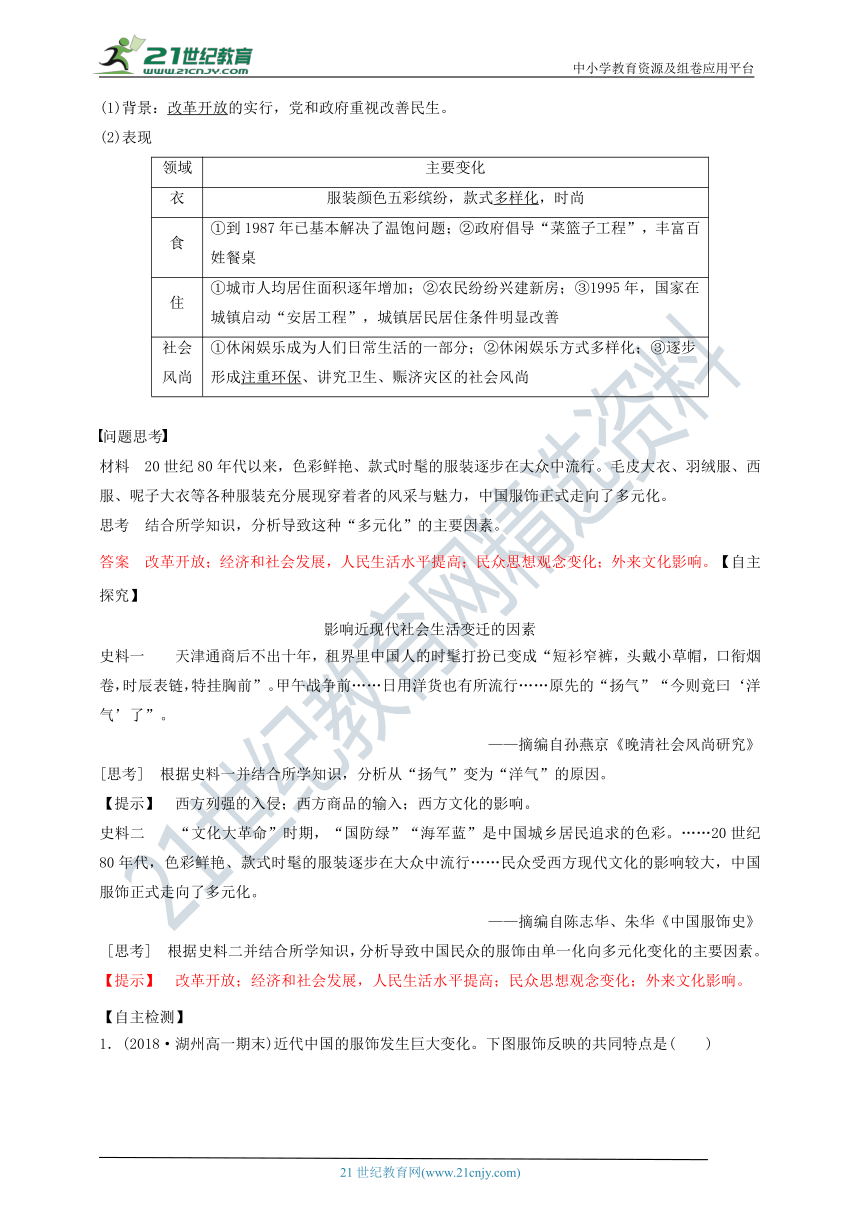

1.(2018·湖州高一期末)近代中国的服饰发生巨大变化。下图服饰反映的共同特点是( )

A.古为今用 B.中西合璧

C.彻底西化 D.去繁就简

【答案】 B

【解析】 根据所学,中山装和旗袍是近代中国服饰变化中中西合璧的产物,故B项正确。

2.(2018·如皋高一期末)20世纪初,有竹枝词反映京城一些酒店风貌:“不供匕箸用刀叉, 世界维新到酒家。短窄衣衫呼崽子, 咖啡一盏进新茶。”这反映了当时的北京( )

A.先进习俗取代落后习俗

B.政府主导社会习俗演变

C.民众普遍接受西式餐饮

D.西方餐饮文化逐步渗透

【答案】 D

【解析】 刀叉、咖啡等在北京一些酒店出现,说明西方餐饮文化逐步渗透到北京,故D项正确。

3.(2019·潍坊高一检测)中国古代字典中本无“啤”字。啤字是根据英、德、法文的头两个字母的发音新创造的, 所以在近代中国的一个时期内,很多人把“啤酒”称为“卑酒”。这反映了( )

A.中国传统酒文化已被西化

B.西方啤酒更符合中国人的口味

C.国人对外洋文化的接受

D.国人产生了崇洋媚外观念

【答案】 C

【解析】 材料中国人对“啤酒”的接受说明其对西方文化的接受,故C项正确。

4.(2018·淮北高一期末)“新礼服兴,翎袍服灭;剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜子帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……”这首民谣反映了某个重大历史事件引起的社会风貌的变化。这一事件是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.五四运动

【答案】 C

【解析】 辛亥革命之后,清政府被推翻,社会面貌大为改观,如兴起了新的服饰、主张剪掉长辫子、改为公历纪年等,故C项正确。

5.(2019·武汉高一检测)1903年10月,南方媒体报道:“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。其背景是( )

A.留学已成为江南社会的时尚

B.风俗变迁与社会现实的冲突

C.满汉民族平等成为历史要求

D.清政府希望借科举扑灭革命

【答案】 B

【解析】 据材料中这些新学国民及留学生追求自由和民权,参加乡试时只好装假辫子入场考试,说明科举考试的规定使知识分子不得不收敛新思想追求功名,可见风俗变迁与社会现实的冲突,故B项正确。

6.(2018·台州高二期末)清末上海郊区中等以上人家的婚礼流程大同小异,一般由九个步骤,需时多天。到了1919年,当地棉纱厂女工,大多数周日结婚,周一就去上班了。这主要说明( )

A.西方文化传播促使婚俗简化

B.经济因素深刻影响婚俗形态

C.社会各阶层的婚俗出现趋同

D.工业发展颠覆传统婚俗形态

【答案】 B

【解析】 由材料“清末上海郊区中等以上人家的婚礼流程大同小异,一般由九个步骤,需时多天。到了1919年,当地棉纱厂女工,大多数周日结婚,周一就去上班了”可知社会经济的发展推动传统习俗的变化,故B项正确。

7.(2019·张家口高一期中)20世纪60年代,中国城市中的许多街道、老字号商店、学校的名称被修改为“反修路”“东风商店”“红卫战校”。这一现象反映出( )

A.社会主义制度不断发展

B.革命者应保持朴素作风

C.城市民众提倡革命理想

D.国家政治影响社会生活

【答案】 D

【解析】 20世纪60年代,正值“文化大革命”时期,中国城市中的许多街道、老字号商店、学校的名称被修改为“反修路”“东风商店”“红卫战校”,与这一时期的政治有很大关系,这说明国家政治影响社会生活,故D项正确。

8.(2018·嘉兴高一期末)新中国成立后,南京有童谣唱道:“一进堂屋亮堂堂,房里摆的大花床,姑娘穿的花衣裳,小伙穿的列宁装。”以下解读正确的是( )

A.该歌谣的流行时间是20世纪60年代以后

B.说明穿衣打扮与政治生活密切联系在一起

C.反映列宁装成为当时人们的普遍选择

D.中西合璧开始成为生活变迁的典型特征

【答案】 B

【解析】 根据材料“新中国成立后……姑娘穿的花衣裳,小伙穿的列宁装”,说明民众的着装与政治有密切的关联,故B项正确。

9.现在社会上“帅呆了,酷毙了”“粉丝”“菜鸟”“骨灰级”等成为年轻人的时尚语言,产生这种现象的根本原因是( )

A.人们价值观念的变化

B.人们生活水平的提高

C.改革开放带来的变化

D.市场意识带来的影响

【答案】 C

【解析】 新词汇的产生是由于社会上新事物新现象的出现,而新事物新现象出现的根本原因是改革开放,故C项正确。

10.2008年底,由国内15家主流媒体共同发起了改革开放流行语征集活动,最终选出全国十大流行语:下海、下岗再就业、农民工、黑猫白猫、上网、改革开放、北京奥运、炒股、中国特色、雄起。这些流行语( )

A.反映了部分公务员思想观念转变

B.经济体制改革的顺利发展

C.反映了改革开放以来中国的巨变

D.表明中国互联网普及率高

【答案】 C

【解析】 这些流行语所反映的是改革开放后中国社会的变化,所涵盖内容很多,包括政治、经济、思想、体育等多个方面,体现了改革开放以来中国全方位的变化,故C项正确。

11.(2019·赣州高一检测)辛亥革命时期,因女子参军而出现了女子国民军、女子北伐光复军、女子军事团、女子经武练习队等团体。与此同时,还涌现出了女子参政同盟会,女子参政同志会、中华女子共和协进会等团体。这表明( )

A.国民政府重视对女性权利保护

B.政治变革推动了社会风气变化

C.民主共和的观念逐渐深入人心

D.社会转型期女性平等地位确立

【答案】 B

【解析】 辛亥革命是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命,建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利,材料中“出现了女子……团体”表明辛亥革命使原来男尊女卑的风气发生变化,故B项正确。

12.(2019·南京高一检测)阅读下图《变迁》。图片以中间为分界线,左右两边清朝、民国时期的服装和建筑风格明显不同。下列关于该图片说法正确的是( )

A.城乡之间的文化差异逐渐缩小

B.国人普遍接受西方的生活方式

C.社会生活出现土洋并存特色

D.西式服装完全取代了传统服饰

【答案】 C

【解析】 从材料“左右两边清朝、民国时期的服装和建筑风格明显不同”可以看出,当时社会生活出现了传统与近代并行的局面,故C项正确。

13.兰陵忧患生《京华百二竹枝词》云:“坤(女)鞋制造甚精工,争奈人多足似弓。庚子(1900年)已过尚依旧,几时强迫变颓风?”这主要反映了( )

A.政局更替推动习俗变迁

B.废止缠足法令成效显著

C.革新传统陋习进程艰难

D.民族资本主义迅速发展

【答案】 C

【解析】 根据“争奈人多足似弓”“几时强迫变颓风”可知废止缠足,革新传统陋习进程艰难,故C项正确。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 清代和中华民国的绣花鞋图 图二 军警为行人剪辫子

材料二 20世纪六七十年代,“毛式的中山装”一统中国服装市场。如今,我们的服装不拘泥于一种风格一种潮流,而能在令人眼花缭乱的服饰上,演绎出许多文化的味道来。

(1)根据材料一,指出近代中国社会习俗发生了哪些变化?并简要分析产生这些变化的原因。

(2)分析材料二中服饰由“毛式的中山装”一统天下到“令人眼花缭乱”的原因。

【答案】(1)变化:妇女废止缠足、男性革除结辫陋习。原因:近代中国资本主义经济的发展;戊戌变法、辛亥革命的推动;思想解放。

(2)原因:改革开放,生产力发展(经济发展),物质生活水平提高;思想解放,审美水平提高(文化水平提高)。

【解析】 第(1)问,第一小问,根据材料一中“绣花鞋”“剪辫子”两个方面分析回答“变化”;第二小问,可以从当时的经济、政治和思想等方面分析回答。第(2)问,可从经济、政治和思想等方面分析回答。

【体验高考】

1.(2019.4·浙江高考·12)观察右侧两图(绘制时间:1924年)。结合所学,判断下列项中表述正确的是( )

①20世纪上半叶男装流行长袍马褂 ②知识女性着装宽松肥大

③男性着装凸显等级身份 ④女性服饰趋向短袍窄袖

A.①④ B.②③ C.①②④ D.②③④

【答案】A

【解析】根据图片信息结合所学,长袍马褂是近代男子的通常服饰,在20世纪上半叶仍旧流行,故①正确;晚清普通女子着装宽松肥大,遮盖了身体曲线,故②错误;根据图片信息不能体现两人的身份地位高低,故③错误;根据图片信息,女性服饰开始合适身体,短袍窄袖方向发展,故④正确,选择A项符合题意。

2.(2019·江苏高考·7)清末《卖宁波脚带》:“宁波小脚啥好看,脚背高起一大段。如何脚带竟出名,四乡八镇销场远。明诏近来禁缠脚,脚带虽好用勿着。我劝卖脚带人早弃行,免使女子缠脚遭凌虐。”对材料理解正确的是( )

A.观念变化已致脚带无人问津 B.诏令颁布引发妇女普遍解放

C.女子缠足当时仍然普遍存在 D.废止缠足已成当时社会共识

【答案】C

【解析】“如何脚带竟出名,四乡八镇销场远”表明女子缠足在当时仍然是普遍现象,故C项正确;“如何脚带竟出名,四乡八镇销场远”表明脚带畅销,不是无人问津,故A项错误;《卖宁波脚带》是劝诫歌谣,而不是政府诏令,故B项错误;民国之后废止缠足才逐渐成为社会共识,与题干清末不符,故D项错误。

3.(2018.4·浙江高考·9)《清代北京竹枝词》中说:“坤(女)鞋制造甚精工,争奈人多足似弓。庚子(1900年)已过尚依旧,几时强迫变颓风?”这反映了( )

A.传统观念影响习俗变革 B.社会启蒙与进步知难行易

C.妇女缠足之风气日趋衰颓 D.近代女鞋制造工艺删繁就简

【答案】A

【解析】材料清末北京的汉族妇女缠足之风仍很盛行,因此穿弓形鞋的人极为普遍,传统观念影响习俗变革,故A项正确;材料没有反映出缠足习俗的变革,与社会启蒙及进步无关,故B项错误;材料反映出妇女缠足风气仍然盛行,故C项错误;材料“甚精工”反映出近代女鞋制造工艺精湛,与删繁就简无关,故D项错误。

4.(2018·海南高考·8)1903年,上海一些新式学堂学生剪发辫,江浙许多城市青年加以效仿,他们在发辫四围留短发,覆于额头,与道教人物刘海蟾的发式相似,故得名“前刘海”。“前刘海”并没有剪掉发辫,官府仍视为大害,严令禁止。这表明当时江浙地区( )

A.道教的地位被否认 B.扫除封建陋习成为潮流

C.官府反对政治革新 D.革命思潮影响社会习俗

【答案】D

【解析】据材料官府否定的发式只是“与道教人物刘海蟾的发式相似”,可得出与道教的地位被否认无关,故A项错误;材料只反映出“新式学堂学生”“城市青年”发式的变化,并不能代表社会潮流,故B项错误;材料官府反对的是“在发辫四围留短发,覆于额头”这一发式的变化,与反对政治革新无关,故C项错误;1903

年随着革命思潮的发展,发式的变化被赋予政治意义,带来新式学堂学生”“城市青年”发式的变化,故D项正确。

5.(2018·海南高考·12)1949年后很长一段时间,中国人出境多限于公务。80年代中国出境旅游兴起,旅游目的地逐步由东南亚扩大到世界各地,据统计2017年出境游超过1亿人次。这一变化主要反映的是我国( )

A.进出口贸易增长 B.改革开放成效显著

C.公务出境人数减少 D.人民文化水平提高

【答案】B

【解析】材料反映出中国出境旅游的发展,与进出口贸易无关,故A项错误;材料中国出境旅游的发展,体现出中国改革开放以来,人民文化水平提高,以及对外开放的扩大,成效显著,故B项正确;据材料中国出境旅游的发展,不能推断出公务出境人数的减少,故C项错误;人民文化水平的提高只是中国出境旅游的发展的原因之一,这一变化主要反映的是我国改革开放成效显著,故D项错误。

第14课 物质生活与习俗的变迁

【课标要求】

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

【自主预习】

一、动荡中变化的近代社会生活

1.鸦片战争前:物质文化生活与社会习俗多沿袭传统。

2.鸦片战争后

(1)西方文化逐步渗透到国民生活中。

①衣

鸦片战争后

“洋布”“洋装”进入百姓生活

辛亥革命后

孙中山设计了中山装

20世纪二三十年代

服装五花八门,有西服、粗布大衫、旗袍、学生装和裙子等

②食:吃西餐成为有钱人的一种时尚。

③住:西方建筑样式在中国传统民居中引人注目,一些官员和商人建起欧式洋房或中西合璧的豪宅。

④社会风俗

戊戌变法时

维新派主张“断发易服”“废止缠足”,改革传统的婚姻制度

辛亥革命前后

“断发易服”具有了反清革命的色彩

民国时期

政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令,婚丧仪式改为简约文明

(2)广大农村仍处在落后、封闭的状态,农民过着贫穷的生活,传统的风俗习惯仍在沿袭。

【问题思考】缠足是妇女的一部血泪史。清朝末年,由于民族危机的加深,中国社会兴起了种种变革。随着变革的开展,社会逐渐意识到妇女的地位,为此,中国社会掀起了一场规模大、时间长的反缠足运动,取得了相当的成效。它对妇女解放,提高妇女地位有重要作用,也促进了中国社会的近代化。——朱升芹《近代妇女反缠足运动》

依据材料说明废止缠足的影响。

答案 提高了妇女的地位,有利于妇女身心解放;推动了中国的近代化。

二、新中国社会生活新风尚

1.改革开放前(20世纪50—70年代)

(1)背景:新中国成立后,人民当家做主。

(2)表现

①社会风尚:勤俭节约、无私奉献是社会风尚的主流。

②物质生活:由于物资比较匮乏,许多生活必需品要凭票证计划供应。

2.改革开放后(1978年以来)

(1)背景:改革开放的实行,党和政府重视改善民生。

(2)表现

领域

主要变化

衣

服装颜色五彩缤纷,款式多样化,时尚

食

①到1987年已基本解决了温饱问题;②政府倡导“菜篮子工程”,丰富百姓餐桌

住

①城市人均居住面积逐年增加;②农民纷纷兴建新房;③1995年,国家在城镇启动“安居工程”,城镇居民居住条件明显改善

社会风尚

①休闲娱乐成为人们日常生活的一部分;②休闲娱乐方式多样化;③逐步形成注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚

问题思考

材料 20世纪80年代以来,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢子大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力,中国服饰正式走向了多元化。

思考 结合所学知识,分析导致这种“多元化”的主要因素。

答案 改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。【自主探究】

影响近现代社会生活变迁的因素

史料一 天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前……日用洋货也有所流行……原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

[思考] 根据史料一并结合所学知识,分析从“扬气”变为“洋气”的原因。

【提示】 西方列强的入侵;西方商品的输入;西方文化的影响。

史料二 “文化大革命”时期,“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。……20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行……民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

[思考] 根据史料二并结合所学知识,分析导致中国民众的服饰由单一化向多元化变化的主要因素。

【提示】 改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。

【自主检测】

1.(2018·湖州高一期末)近代中国的服饰发生巨大变化。下图服饰反映的共同特点是( )

A.古为今用 B.中西合璧

C.彻底西化 D.去繁就简

【答案】 B

【解析】 根据所学,中山装和旗袍是近代中国服饰变化中中西合璧的产物,故B项正确。

2.(2018·如皋高一期末)20世纪初,有竹枝词反映京城一些酒店风貌:“不供匕箸用刀叉, 世界维新到酒家。短窄衣衫呼崽子, 咖啡一盏进新茶。”这反映了当时的北京( )

A.先进习俗取代落后习俗

B.政府主导社会习俗演变

C.民众普遍接受西式餐饮

D.西方餐饮文化逐步渗透

【答案】 D

【解析】 刀叉、咖啡等在北京一些酒店出现,说明西方餐饮文化逐步渗透到北京,故D项正确。

3.(2019·潍坊高一检测)中国古代字典中本无“啤”字。啤字是根据英、德、法文的头两个字母的发音新创造的, 所以在近代中国的一个时期内,很多人把“啤酒”称为“卑酒”。这反映了( )

A.中国传统酒文化已被西化

B.西方啤酒更符合中国人的口味

C.国人对外洋文化的接受

D.国人产生了崇洋媚外观念

【答案】 C

【解析】 材料中国人对“啤酒”的接受说明其对西方文化的接受,故C项正确。

4.(2018·淮北高一期末)“新礼服兴,翎袍服灭;剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜子帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……”这首民谣反映了某个重大历史事件引起的社会风貌的变化。这一事件是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.五四运动

【答案】 C

【解析】 辛亥革命之后,清政府被推翻,社会面貌大为改观,如兴起了新的服饰、主张剪掉长辫子、改为公历纪年等,故C项正确。

5.(2019·武汉高一检测)1903年10月,南方媒体报道:“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。其背景是( )

A.留学已成为江南社会的时尚

B.风俗变迁与社会现实的冲突

C.满汉民族平等成为历史要求

D.清政府希望借科举扑灭革命

【答案】 B

【解析】 据材料中这些新学国民及留学生追求自由和民权,参加乡试时只好装假辫子入场考试,说明科举考试的规定使知识分子不得不收敛新思想追求功名,可见风俗变迁与社会现实的冲突,故B项正确。

6.(2018·台州高二期末)清末上海郊区中等以上人家的婚礼流程大同小异,一般由九个步骤,需时多天。到了1919年,当地棉纱厂女工,大多数周日结婚,周一就去上班了。这主要说明( )

A.西方文化传播促使婚俗简化

B.经济因素深刻影响婚俗形态

C.社会各阶层的婚俗出现趋同

D.工业发展颠覆传统婚俗形态

【答案】 B

【解析】 由材料“清末上海郊区中等以上人家的婚礼流程大同小异,一般由九个步骤,需时多天。到了1919年,当地棉纱厂女工,大多数周日结婚,周一就去上班了”可知社会经济的发展推动传统习俗的变化,故B项正确。

7.(2019·张家口高一期中)20世纪60年代,中国城市中的许多街道、老字号商店、学校的名称被修改为“反修路”“东风商店”“红卫战校”。这一现象反映出( )

A.社会主义制度不断发展

B.革命者应保持朴素作风

C.城市民众提倡革命理想

D.国家政治影响社会生活

【答案】 D

【解析】 20世纪60年代,正值“文化大革命”时期,中国城市中的许多街道、老字号商店、学校的名称被修改为“反修路”“东风商店”“红卫战校”,与这一时期的政治有很大关系,这说明国家政治影响社会生活,故D项正确。

8.(2018·嘉兴高一期末)新中国成立后,南京有童谣唱道:“一进堂屋亮堂堂,房里摆的大花床,姑娘穿的花衣裳,小伙穿的列宁装。”以下解读正确的是( )

A.该歌谣的流行时间是20世纪60年代以后

B.说明穿衣打扮与政治生活密切联系在一起

C.反映列宁装成为当时人们的普遍选择

D.中西合璧开始成为生活变迁的典型特征

【答案】 B

【解析】 根据材料“新中国成立后……姑娘穿的花衣裳,小伙穿的列宁装”,说明民众的着装与政治有密切的关联,故B项正确。

9.现在社会上“帅呆了,酷毙了”“粉丝”“菜鸟”“骨灰级”等成为年轻人的时尚语言,产生这种现象的根本原因是( )

A.人们价值观念的变化

B.人们生活水平的提高

C.改革开放带来的变化

D.市场意识带来的影响

【答案】 C

【解析】 新词汇的产生是由于社会上新事物新现象的出现,而新事物新现象出现的根本原因是改革开放,故C项正确。

10.2008年底,由国内15家主流媒体共同发起了改革开放流行语征集活动,最终选出全国十大流行语:下海、下岗再就业、农民工、黑猫白猫、上网、改革开放、北京奥运、炒股、中国特色、雄起。这些流行语( )

A.反映了部分公务员思想观念转变

B.经济体制改革的顺利发展

C.反映了改革开放以来中国的巨变

D.表明中国互联网普及率高

【答案】 C

【解析】 这些流行语所反映的是改革开放后中国社会的变化,所涵盖内容很多,包括政治、经济、思想、体育等多个方面,体现了改革开放以来中国全方位的变化,故C项正确。

11.(2019·赣州高一检测)辛亥革命时期,因女子参军而出现了女子国民军、女子北伐光复军、女子军事团、女子经武练习队等团体。与此同时,还涌现出了女子参政同盟会,女子参政同志会、中华女子共和协进会等团体。这表明( )

A.国民政府重视对女性权利保护

B.政治变革推动了社会风气变化

C.民主共和的观念逐渐深入人心

D.社会转型期女性平等地位确立

【答案】 B

【解析】 辛亥革命是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命,建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利,材料中“出现了女子……团体”表明辛亥革命使原来男尊女卑的风气发生变化,故B项正确。

12.(2019·南京高一检测)阅读下图《变迁》。图片以中间为分界线,左右两边清朝、民国时期的服装和建筑风格明显不同。下列关于该图片说法正确的是( )

A.城乡之间的文化差异逐渐缩小

B.国人普遍接受西方的生活方式

C.社会生活出现土洋并存特色

D.西式服装完全取代了传统服饰

【答案】 C

【解析】 从材料“左右两边清朝、民国时期的服装和建筑风格明显不同”可以看出,当时社会生活出现了传统与近代并行的局面,故C项正确。

13.兰陵忧患生《京华百二竹枝词》云:“坤(女)鞋制造甚精工,争奈人多足似弓。庚子(1900年)已过尚依旧,几时强迫变颓风?”这主要反映了( )

A.政局更替推动习俗变迁

B.废止缠足法令成效显著

C.革新传统陋习进程艰难

D.民族资本主义迅速发展

【答案】 C

【解析】 根据“争奈人多足似弓”“几时强迫变颓风”可知废止缠足,革新传统陋习进程艰难,故C项正确。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 清代和中华民国的绣花鞋图 图二 军警为行人剪辫子

材料二 20世纪六七十年代,“毛式的中山装”一统中国服装市场。如今,我们的服装不拘泥于一种风格一种潮流,而能在令人眼花缭乱的服饰上,演绎出许多文化的味道来。

(1)根据材料一,指出近代中国社会习俗发生了哪些变化?并简要分析产生这些变化的原因。

(2)分析材料二中服饰由“毛式的中山装”一统天下到“令人眼花缭乱”的原因。

【答案】(1)变化:妇女废止缠足、男性革除结辫陋习。原因:近代中国资本主义经济的发展;戊戌变法、辛亥革命的推动;思想解放。

(2)原因:改革开放,生产力发展(经济发展),物质生活水平提高;思想解放,审美水平提高(文化水平提高)。

【解析】 第(1)问,第一小问,根据材料一中“绣花鞋”“剪辫子”两个方面分析回答“变化”;第二小问,可以从当时的经济、政治和思想等方面分析回答。第(2)问,可从经济、政治和思想等方面分析回答。

【体验高考】

1.(2019.4·浙江高考·12)观察右侧两图(绘制时间:1924年)。结合所学,判断下列项中表述正确的是( )

①20世纪上半叶男装流行长袍马褂 ②知识女性着装宽松肥大

③男性着装凸显等级身份 ④女性服饰趋向短袍窄袖

A.①④ B.②③ C.①②④ D.②③④

【答案】A

【解析】根据图片信息结合所学,长袍马褂是近代男子的通常服饰,在20世纪上半叶仍旧流行,故①正确;晚清普通女子着装宽松肥大,遮盖了身体曲线,故②错误;根据图片信息不能体现两人的身份地位高低,故③错误;根据图片信息,女性服饰开始合适身体,短袍窄袖方向发展,故④正确,选择A项符合题意。

2.(2019·江苏高考·7)清末《卖宁波脚带》:“宁波小脚啥好看,脚背高起一大段。如何脚带竟出名,四乡八镇销场远。明诏近来禁缠脚,脚带虽好用勿着。我劝卖脚带人早弃行,免使女子缠脚遭凌虐。”对材料理解正确的是( )

A.观念变化已致脚带无人问津 B.诏令颁布引发妇女普遍解放

C.女子缠足当时仍然普遍存在 D.废止缠足已成当时社会共识

【答案】C

【解析】“如何脚带竟出名,四乡八镇销场远”表明女子缠足在当时仍然是普遍现象,故C项正确;“如何脚带竟出名,四乡八镇销场远”表明脚带畅销,不是无人问津,故A项错误;《卖宁波脚带》是劝诫歌谣,而不是政府诏令,故B项错误;民国之后废止缠足才逐渐成为社会共识,与题干清末不符,故D项错误。

3.(2018.4·浙江高考·9)《清代北京竹枝词》中说:“坤(女)鞋制造甚精工,争奈人多足似弓。庚子(1900年)已过尚依旧,几时强迫变颓风?”这反映了( )

A.传统观念影响习俗变革 B.社会启蒙与进步知难行易

C.妇女缠足之风气日趋衰颓 D.近代女鞋制造工艺删繁就简

【答案】A

【解析】材料清末北京的汉族妇女缠足之风仍很盛行,因此穿弓形鞋的人极为普遍,传统观念影响习俗变革,故A项正确;材料没有反映出缠足习俗的变革,与社会启蒙及进步无关,故B项错误;材料反映出妇女缠足风气仍然盛行,故C项错误;材料“甚精工”反映出近代女鞋制造工艺精湛,与删繁就简无关,故D项错误。

4.(2018·海南高考·8)1903年,上海一些新式学堂学生剪发辫,江浙许多城市青年加以效仿,他们在发辫四围留短发,覆于额头,与道教人物刘海蟾的发式相似,故得名“前刘海”。“前刘海”并没有剪掉发辫,官府仍视为大害,严令禁止。这表明当时江浙地区( )

A.道教的地位被否认 B.扫除封建陋习成为潮流

C.官府反对政治革新 D.革命思潮影响社会习俗

【答案】D

【解析】据材料官府否定的发式只是“与道教人物刘海蟾的发式相似”,可得出与道教的地位被否认无关,故A项错误;材料只反映出“新式学堂学生”“城市青年”发式的变化,并不能代表社会潮流,故B项错误;材料官府反对的是“在发辫四围留短发,覆于额头”这一发式的变化,与反对政治革新无关,故C项错误;1903

年随着革命思潮的发展,发式的变化被赋予政治意义,带来新式学堂学生”“城市青年”发式的变化,故D项正确。

5.(2018·海南高考·12)1949年后很长一段时间,中国人出境多限于公务。80年代中国出境旅游兴起,旅游目的地逐步由东南亚扩大到世界各地,据统计2017年出境游超过1亿人次。这一变化主要反映的是我国( )

A.进出口贸易增长 B.改革开放成效显著

C.公务出境人数减少 D.人民文化水平提高

【答案】B

【解析】材料反映出中国出境旅游的发展,与进出口贸易无关,故A项错误;材料中国出境旅游的发展,体现出中国改革开放以来,人民文化水平提高,以及对外开放的扩大,成效显著,故B项正确;据材料中国出境旅游的发展,不能推断出公务出境人数的减少,故C项错误;人民文化水平的提高只是中国出境旅游的发展的原因之一,这一变化主要反映的是我国改革开放成效显著,故D项错误。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势