【备考2020】2019-2020下学期人教新课标必修二 1.3古代商业的发展 学案(解析版)

文档属性

| 名称 | 【备考2020】2019-2020下学期人教新课标必修二 1.3古代商业的发展 学案(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 439.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-13 15:23:12 | ||

图片预览

文档简介

第3课 古代商业的发展

【课标要求】

1.概述古代中国商业发展的历程。

2.了解古代中国商业发展的特点。

【自主预习】

一、重农抑商下的古代商业

1.先秦时期——兴起

(1)春秋战国时期,商业繁荣,出现许多商品市场和大商人。

(2)官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高。

2.秦汉时期——艰难发展

(1)政策:统治者多推行重农抑商政策,商业发展比较艰难。

(2)特点:商人经商受时间、地点的限制。发展比较艰难,总体水平不高。

3.隋唐时期——发展

(1)发展原因:农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通。

(2)表现:除都市商业外,农村集市贸易发展起来,为商业服务的柜坊和飞钱相继问世。

问题思考

“客行田野间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去做商贾。”唐代诗人姚合的诗反映了当时怎样的社会经济状况?

答案 商业繁荣。

4.宋元时期——繁荣

(1)原因:商业环境相对宽松。

(2)表现:商品种类迅速增加,出现世界上最早的纸币“交子”。商税收入成为政府的重要财源。元大都成为国际性的商业大都会。

5.明清时期——继续繁荣

(1)城镇商业呈现繁荣景象,棉花、茶叶等农副产品大量进入市场成为商品。

(2)区域间长途贩运贸易发展较快。

(3)出现晋商和徽商等地域性的商人群体。

二、市的变迁和城市的发展

1.市的变迁

时期

宋朝以前

宋朝

政策

严格控制

放松控制

商业地点

县治以上的城市,在特定位置设市,用于货物聚集和商品交易;市四周有围墙,与民居严格分开

城市中坊和市的界限被打破;城郊和乡村的“草市”更加普遍;全国出现了数十座较大的市镇

政府管理

官府设市令或市长进行严格管理

交易活动不再受官府的直接监管

经营时间

按时开市、闭市

经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接

问题思考

材料 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”

思考 宋朝的“商业革命”有哪些表现?

答案 坊、市的界限被打破,市分散在城中;“草市”更加普遍;全国出现数十座较大的市镇;经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接;交易活动不再受官府的直接监管;出现了世界上最早的纸币“交子”等。

2.城市的发展

(1)原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心逐渐南移。

(2)表现

①古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市成为著名的商业中心。

②扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会。

三、官府控制下的对外贸易

1.概况

(1)西汉:中外贸易逐渐发展起来。

(2)唐朝:广州成为重要的外贸港口,政府设有市舶使,专管对外贸易。

(3)两宋:海外贸易税收成为南宋国库的重要财源。

(4)元朝:泉州是重要的对外贸易港口,被誉为当时世界第一大港。

(5)清朝

①统治者实行海禁和“闭关锁国”政策,对外贸易渐趋萎缩。

②只开广州一处对外通商,特许“十三行”统一经营对外贸易。

2.特点

(1)官府控制:政治目的大于经济目的。

(2)朝贡贸易:目的是宣扬国威,加强同海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

问题思考

清朝时期,广东怡和行商(广州“十三行”行商之一)伍秉鉴拥有资本达2 600万两白银,约为清政府财政收入的一半左右。出现这种现象的原因是什么?

答案 广州是清朝“闭关锁国”政策下对外交往的窗口;行商具有经营对外贸易的特权。

【自主探究】

中国古代商业的发展特点

史料一 白圭,周人也。……白圭乐观时变,故人弃我取,人取我与(与:出售)。……趋时若猛兽挚鸟之发。故曰:“吾治生产(经商之事),犹伊尹、吕尚之谋,孙吴用兵,商鞅行法是也。”……盖天下言治生祖白圭。

——司马迁《史记》

[思考] 根据史料一,归纳白圭的经商理念。

【提示】 人弃我取,人取我与;掌握经商时机,当机立断;讲究经商计谋策略。

史料二 (明万历年间)富室之称雄者,江南则推新安(指徽州),江北则推山右(指山西)。新安大贾,鱼盐为业。山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟。新安奢而山右俭也。

——《中国古代商业发展的概貌和特点》

[思考] 根据史料二,比较“富室之称雄者”的不同之处。

【提示】 经营的商品有所不同;徽商奢侈,晋商节俭。

【自主检测】

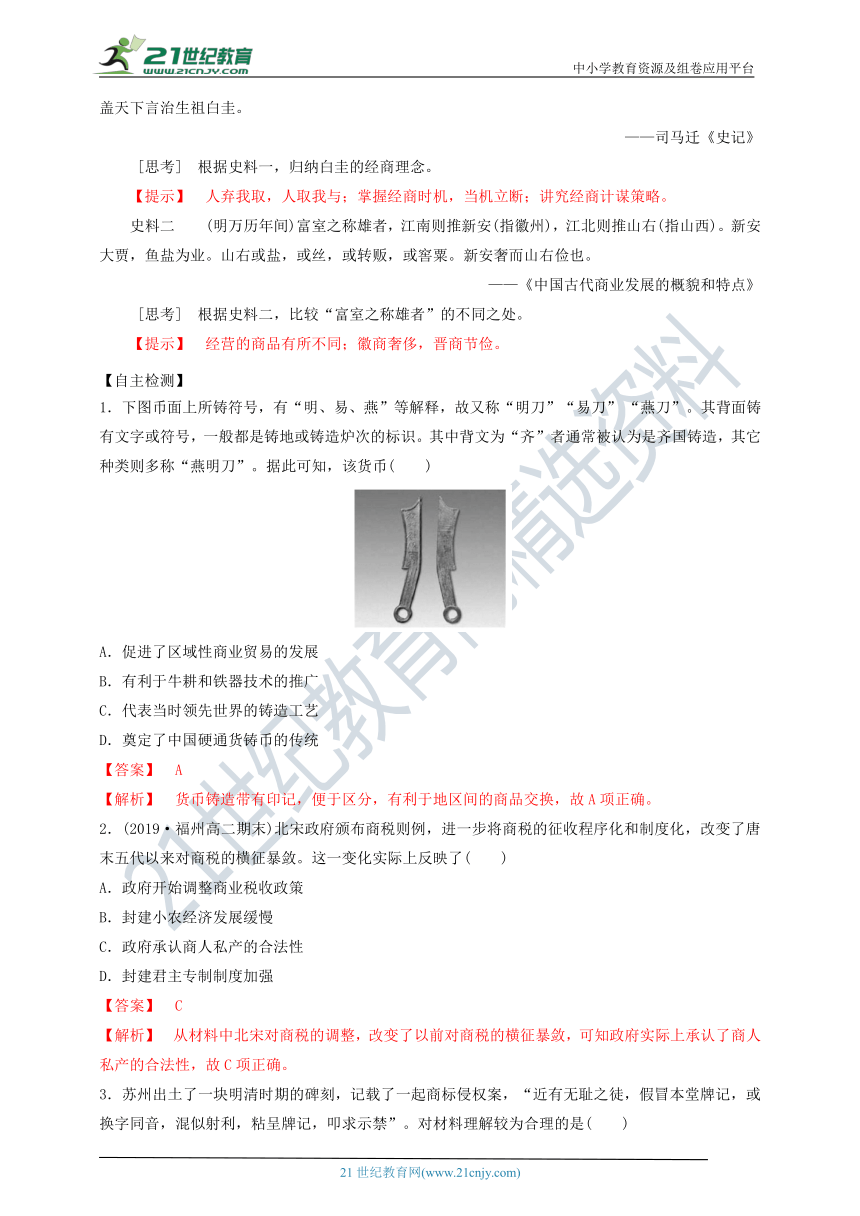

1.下图币面上所铸符号,有“明、易、燕”等解释,故又称“明刀”“易刀” “燕刀”。其背面铸有文字或符号,一般都是铸地或铸造炉次的标识。其中背文为“齐”者通常被认为是齐国铸造,其它种类则多称“燕明刀”。据此可知,该货币( )

A.促进了区域性商业贸易的发展

B.有利于牛耕和铁器技术的推广

C.代表当时领先世界的铸造工艺

D.奠定了中国硬通货铸币的传统

【答案】 A

【解析】 货币铸造带有印记,便于区分,有利于地区间的商品交换,故A项正确。

2.(2019·福州高二期末)北宋政府颁布商税则例,进一步将商税的征收程序化和制度化,改变了唐末五代以来对商税的横征暴敛。这一变化实际上反映了( )

A.政府开始调整商业税收政策

B.封建小农经济发展缓慢

C.政府承认商人私产的合法性

D.封建君主专制制度加强

【答案】 C

【解析】 从材料中北宋对商税的调整,改变了以前对商税的横征暴敛,可知政府实际上承认了商人私产的合法性,故C项正确。

3.苏州出土了一块明清时期的碑刻,记载了一起商标侵权案,“近有无耻之徒,假冒本堂牌记,或换字同音,混似射利,粘呈牌记,叩求示禁”。对材料理解较为合理的是( )

A.出现资本主义萌芽 B.商品经济发达

C.商业法律十分完备 D.劳资矛盾尖锐

【答案】 B

【解析】 商标侵权案说明当时商品经济发达,故B项符合题意;A项材料信息无法体现,排除;C、D两项与史实不符,排除。

4.(2019·宜宾高一检测)一些商人以地域为中心、以血缘乡谊为纽带,自发组成了既“亲密”又松散的商人群体——商帮。这些商帮主要活跃于( )

A.春秋战国时期 B.秦汉时期

C.唐宋时期 D.明清时期

【答案】 D

【解析】 由所学知识可知,明清时期出现了地域性的商人群体,叫做“商帮”。

5.《周礼》记载:西周时期,市场设专职官吏——“司市”来进行管理,下面设辨别货物真假的“胥师”,掌管物价的“贾师”,管理度量衡的“质人”。这反映出西周时期( )

A.推行“重农抑商”政策

B.强化政治等级制度

C.官府直接管理市场交易

D.商品经济高度发达

【答案】 C

【解析】 通过题干材料“西周时期,市场设专职官吏”可知,西周时期对市场是直接管理的政策,故C项正确。

6.(2019·杭州高一检测)“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:‘吾忘持度!’反归取之。乃反,市罢,遂不得履。”材料中的“市”( )

A.体现了草市的特点

B.主要商品是农产品

C.与坊的界限被打破

D.受时间和地点的限制

【答案】 D

【解析】 题中材料的有效信息是“郑人”和“乃反,市罢”。“郑人”反映了“春秋战国”的时间信息,“乃反,市罢”反映了市场受到时间和地点的限制,故D项正确。

7.中国古代有交易必须在“市”里进行和“日中为市”的严格限制,这种限制被打破始于( )

A.汉朝 B.唐朝

C.宋朝 D.明朝

【答案】 C

【解析】 宋代的“市”,突破了原先时间和空间的限制,C项符合题意。

8.宋太宗曾派内侍8人,带着国书、礼物和丝绸,分四批出使海外各国。每批使者还带有两封未填国名的皇帝亲笔信,准备在所到之地了解清楚再填写递交。信的主旨是邀请外国人来做生意。这主要反映了北宋( )

A.海外贸易的重要性增强

B.商税成为财政主要来源

C.统治者对世界缺乏了解

D.传统重农政策发生动摇

【答案】 A

【解析】 宋太宗邀请外国人来中国做生意体现了统治者对海外贸易的重视,故A项正确。

9.明成祖时,有人主张对入贡互市的外商征税,明成祖答复:“今夷人慕义远来,乃侵其利,所得几何?而亏辱大体多矣。”材料表明( )

A.明成祖目的是借外商引导国人投身海外贸易

B.明成祖担心向外商征税会侵害外商所在国利益

C.朝贡贸易的政治意义大于经济意义

D.朝贡贸易追求未来经济效益的最大化

【答案】 C

【解析】 注意理解材料中的“夷人慕义远来”“亏辱大体多矣”等信息,这显然强调的不是经济意义而是政治意义,故【答案】为C项。

10.(2019·成都高一检测)18世纪中后期的英国“选择了海洋”,中国却“选择了陆地”。“选择了陆地”是指中国( )

A.重视塞防忽视海防

B.积极培育国内市场

C.奉行“闭关锁国”政策

D.加强发展陆路交通

【答案】 C

【解析】 18世纪中后期,中国“选择了陆地”是对明清时期实行“闭关锁国”政策的形象描述。

11.西汉文帝时晁错提出“贵粟政策”,人民可用粮食向国家买爵位,也可用粮食赎罪,达到国家有粮、富人有爵、农民有钱的目的。该政策客观上( )

A.抑制富商大贾势力 B.提高商人社会地位

C.加重人民经济负担 D.激化社会阶级矛盾

【答案】 B

【解析】 题干中“人民可用粮食向国家买爵位,也可用粮食赎罪,达到国家有粮、富人有爵、农民有钱的目的”,推知商人也可以用粮食换取爵位,故B项正确。

12.(2019·郑州高二期末)北宋初年,四川成都出现“交子铺户”,存款人把现金交付给铺户,铺户把存款数额填写在用楮纸制作的纸卷上,再交还存款人,并收取一定保管费。 这种临时填写存款金额的楮纸券便谓之交子。由此可推断交子( )

A.促进地区商品经济发展

B.迟滞经济重心南移

C.导致资本主义萌芽产生

D.推动中外经济交流

【答案】 A

【解析】 交子产生于四川地区,产生原因是因为铁钱无法满足商品经济的发展,故A项正确;四川也属于江南地区,且宋朝时经济重心南移加速,故B项错误;资本主义萌芽产生是在明代中后期,故C项错误;交子是四川地区商业发展的产物,故D项错误。

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开,设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载:“凡市,以日中击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声,而众以散。”

——韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

材料二 宋神宗时,开封已有户20万……城内店铺林立,各地的货物云集于此。处处都有商铺、邸店、酒楼、质库(即后来的当铺)以及各种手工作坊。晚间有夜市至三更,到五更又再开张。“耍闹去处,通晓不绝”。——《中国古代史》

材料三 草市是民间“自为聚落”、私相贸易的集市,宋代在商品经济发达和交通方便的地方出现各种集市,如山市、河市、庙市等,解决了农民“买食用盐茶农具”问题。“民计每岁种食之外,余米尽以贸易”(叶适《水心文集》),明州农民,同时“为工、为匠、为镊、为负贩”。草市镇内小儿学、义塾、镇学的兴办日益增多,有的镇市还建立了书院。

——傅宗文《宋代草市镇研究》

材料四 明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇商业繁荣,人口密集,有的多达数万人。

——《中国古代史》

(1)根据材料一,指出春秋战国至唐代市的特点。

(2)根据材料二分析,宋代的市与前代相比发生了什么变化。

(3)比较材料一、二、三,指出草市与市的区别。草市的出现有何意义?

(4)根据以上材料分析,市的发展、草市的兴起和商业市镇的繁荣说明了什么。

【答案】 (1)市为政府所设置,设在都邑之中,设置官吏管理,有一定范围,交易有时间限制。

(2)突破了时间与空间的限制。

(3)区别:市设在都邑中,草市在离城镇稍远、交通便利的地方形成;市为政府所设置,草市为民间兴起的集市。意义:方便百姓日常生活,促进了农村商品经济、手工业技术和文化的发展。

(4)商品经济不断发展,并且逐步向农村扩展。

【体验高考】

1.(2019.4·浙江高考·4)“草市迎江货,津桥税海商”记录了唐朝民间商贸的景况。下列项中对其解读错误的是( )

A.草市的作用已十分显著 B.草市逐渐成为相对集中的地方商业中心

C.草市已成为海外贸易的重要形式 D.草市大多集中在水运方便的地方

【答案】C

【解析】根据材料“迎江货……税海商”,诗中描述的江、海贸易,不能断定是否为“对外贸易”,故C项错误,符合题意;根据材料“草市迎江货”,表达了草市商业繁荣的景象,故A项正确,不符合题意;根据材料“草市迎江货”,结合所学,草市逐渐发展成为地方的商业中心,故B项正确,不符合题意;根据材料“迎江货……税海商”,表明草市迎接着源源不断的来自江、海的货物,故D项正确,不符合题意。

2.(2019·江苏高考·4)宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。据此可知( )

A.商税成为政府收入主要来源 B.城市商业活动打破时空限制

C.政府积极扶持市镇经济发展 D.宋代市镇经济已经相当发达

【答案】D

【解析】“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”表明宋朝市镇经济发达,故D项正确;宋朝商税成为政府收入重要来源,政府收入主要来源是农业税,故A项错误;材料的内容是太平州当涂县黄池镇的经济发展,没有涉及城市商业活动打破时空限制,故B项错误;“州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”指的是市镇经济能够满足政府需求,没有体现政府积极扶持市镇经济发展,故C项错误。

3.(2019·天津高考·2)明朝嘉靖年间,山西武城县县令鉴于该县“集日寡而旷多”,每逢集日,便组织“歌舞剧戏之徒,各呈其技于耍街”,结果“众且观且市,远近毕至,喧声沸腾……粟米丝麻布帛,禽而鸡鹜,兽而牛羊,食而鱼肉果菰,与夫南北水陆之产,可以供民生所需者,错然填街溢巷”。从史料可知,当时武城县( )

A.农村集市贸易从无到有 B.文化与商业结合活跃经济

C.居民日常文化活动丰富 D.乡村城镇化发展比较迅速

【答案】B

【解析】根据题干中“组织‘歌舞剧戏之徒,各呈其技于耍街'”,出现了“众且观且市,远近毕至,喧声沸腾”现象,并且在集市上“粟米丝麻布帛,禽而鸡鹜,兽而牛羊,食而鱼肉果菰,与夫南北水陆之产,可以供民生所需者,错然填街溢巷”,表现了商业的繁荣景象,据此可知,在明朝嘉靖年间,武城县的集市出现了文化和商业相结合进而活跃了经济现象,故选B项;根据题干中“集日寡而旷多”,表明山西武

城县原来就有农村集市,只不过不太活跃,排除A项;根据题干可知,武城县县令为了改善农村集市的冷清现象而采取了活跃文化措施,不能表明当时居民文化活动的丰富,排除C项;乡村城镇化一般表现为常住人口的增多、城镇规模的扩大、各种服务质量的提升等,而题干仅是提及了其集市的繁荣现象,排除D项。

4.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·27)研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期( )

A.商人的地位发生根本性改变 B.重农抑商政策明显松弛

C.商业活动的规模进一步扩大 D.白银开始成为流通货币

【答案】C

【解析】由材料“明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两”可知明清时期商业规模的扩大促使资本的集中,故选C项;古代商人地位受到重农抑商政策的影响地位较低,且“根本性改变”表述过于绝对化,排除A项;封建社会统治者一直固守重农抑商的政策,且“明显松弛”表述过于绝对化,排除B项;明朝后期,由于商品经济的发展,白银成为普遍流通的货币,排除D项。

5.(2018·海南高考·4)据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理 D.城市的经济功能增强

【答案】D

【解析】材料表明当时杭州餐饮业的发展,是城市经济发展的反映,与奢靡之风无关,故A项错误;材料宋高宗的召见,体现出商人的社会地位有所提高,但不是政治地位,故B项错误;材料宋高宗的召见,是对该鱼羹店味道的肯定,与政府强化市场管理无关,故C项错误;据材料“杭州的餐饮名店遍布全城”,可得出餐饮业的发展,城市的经济功能增强,故D项正确。

【课标要求】

1.概述古代中国商业发展的历程。

2.了解古代中国商业发展的特点。

【自主预习】

一、重农抑商下的古代商业

1.先秦时期——兴起

(1)春秋战国时期,商业繁荣,出现许多商品市场和大商人。

(2)官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高。

2.秦汉时期——艰难发展

(1)政策:统治者多推行重农抑商政策,商业发展比较艰难。

(2)特点:商人经商受时间、地点的限制。发展比较艰难,总体水平不高。

3.隋唐时期——发展

(1)发展原因:农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通。

(2)表现:除都市商业外,农村集市贸易发展起来,为商业服务的柜坊和飞钱相继问世。

问题思考

“客行田野间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去做商贾。”唐代诗人姚合的诗反映了当时怎样的社会经济状况?

答案 商业繁荣。

4.宋元时期——繁荣

(1)原因:商业环境相对宽松。

(2)表现:商品种类迅速增加,出现世界上最早的纸币“交子”。商税收入成为政府的重要财源。元大都成为国际性的商业大都会。

5.明清时期——继续繁荣

(1)城镇商业呈现繁荣景象,棉花、茶叶等农副产品大量进入市场成为商品。

(2)区域间长途贩运贸易发展较快。

(3)出现晋商和徽商等地域性的商人群体。

二、市的变迁和城市的发展

1.市的变迁

时期

宋朝以前

宋朝

政策

严格控制

放松控制

商业地点

县治以上的城市,在特定位置设市,用于货物聚集和商品交易;市四周有围墙,与民居严格分开

城市中坊和市的界限被打破;城郊和乡村的“草市”更加普遍;全国出现了数十座较大的市镇

政府管理

官府设市令或市长进行严格管理

交易活动不再受官府的直接监管

经营时间

按时开市、闭市

经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接

问题思考

材料 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”

思考 宋朝的“商业革命”有哪些表现?

答案 坊、市的界限被打破,市分散在城中;“草市”更加普遍;全国出现数十座较大的市镇;经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接;交易活动不再受官府的直接监管;出现了世界上最早的纸币“交子”等。

2.城市的发展

(1)原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心逐渐南移。

(2)表现

①古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市成为著名的商业中心。

②扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会。

三、官府控制下的对外贸易

1.概况

(1)西汉:中外贸易逐渐发展起来。

(2)唐朝:广州成为重要的外贸港口,政府设有市舶使,专管对外贸易。

(3)两宋:海外贸易税收成为南宋国库的重要财源。

(4)元朝:泉州是重要的对外贸易港口,被誉为当时世界第一大港。

(5)清朝

①统治者实行海禁和“闭关锁国”政策,对外贸易渐趋萎缩。

②只开广州一处对外通商,特许“十三行”统一经营对外贸易。

2.特点

(1)官府控制:政治目的大于经济目的。

(2)朝贡贸易:目的是宣扬国威,加强同海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

问题思考

清朝时期,广东怡和行商(广州“十三行”行商之一)伍秉鉴拥有资本达2 600万两白银,约为清政府财政收入的一半左右。出现这种现象的原因是什么?

答案 广州是清朝“闭关锁国”政策下对外交往的窗口;行商具有经营对外贸易的特权。

【自主探究】

中国古代商业的发展特点

史料一 白圭,周人也。……白圭乐观时变,故人弃我取,人取我与(与:出售)。……趋时若猛兽挚鸟之发。故曰:“吾治生产(经商之事),犹伊尹、吕尚之谋,孙吴用兵,商鞅行法是也。”……盖天下言治生祖白圭。

——司马迁《史记》

[思考] 根据史料一,归纳白圭的经商理念。

【提示】 人弃我取,人取我与;掌握经商时机,当机立断;讲究经商计谋策略。

史料二 (明万历年间)富室之称雄者,江南则推新安(指徽州),江北则推山右(指山西)。新安大贾,鱼盐为业。山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟。新安奢而山右俭也。

——《中国古代商业发展的概貌和特点》

[思考] 根据史料二,比较“富室之称雄者”的不同之处。

【提示】 经营的商品有所不同;徽商奢侈,晋商节俭。

【自主检测】

1.下图币面上所铸符号,有“明、易、燕”等解释,故又称“明刀”“易刀” “燕刀”。其背面铸有文字或符号,一般都是铸地或铸造炉次的标识。其中背文为“齐”者通常被认为是齐国铸造,其它种类则多称“燕明刀”。据此可知,该货币( )

A.促进了区域性商业贸易的发展

B.有利于牛耕和铁器技术的推广

C.代表当时领先世界的铸造工艺

D.奠定了中国硬通货铸币的传统

【答案】 A

【解析】 货币铸造带有印记,便于区分,有利于地区间的商品交换,故A项正确。

2.(2019·福州高二期末)北宋政府颁布商税则例,进一步将商税的征收程序化和制度化,改变了唐末五代以来对商税的横征暴敛。这一变化实际上反映了( )

A.政府开始调整商业税收政策

B.封建小农经济发展缓慢

C.政府承认商人私产的合法性

D.封建君主专制制度加强

【答案】 C

【解析】 从材料中北宋对商税的调整,改变了以前对商税的横征暴敛,可知政府实际上承认了商人私产的合法性,故C项正确。

3.苏州出土了一块明清时期的碑刻,记载了一起商标侵权案,“近有无耻之徒,假冒本堂牌记,或换字同音,混似射利,粘呈牌记,叩求示禁”。对材料理解较为合理的是( )

A.出现资本主义萌芽 B.商品经济发达

C.商业法律十分完备 D.劳资矛盾尖锐

【答案】 B

【解析】 商标侵权案说明当时商品经济发达,故B项符合题意;A项材料信息无法体现,排除;C、D两项与史实不符,排除。

4.(2019·宜宾高一检测)一些商人以地域为中心、以血缘乡谊为纽带,自发组成了既“亲密”又松散的商人群体——商帮。这些商帮主要活跃于( )

A.春秋战国时期 B.秦汉时期

C.唐宋时期 D.明清时期

【答案】 D

【解析】 由所学知识可知,明清时期出现了地域性的商人群体,叫做“商帮”。

5.《周礼》记载:西周时期,市场设专职官吏——“司市”来进行管理,下面设辨别货物真假的“胥师”,掌管物价的“贾师”,管理度量衡的“质人”。这反映出西周时期( )

A.推行“重农抑商”政策

B.强化政治等级制度

C.官府直接管理市场交易

D.商品经济高度发达

【答案】 C

【解析】 通过题干材料“西周时期,市场设专职官吏”可知,西周时期对市场是直接管理的政策,故C项正确。

6.(2019·杭州高一检测)“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:‘吾忘持度!’反归取之。乃反,市罢,遂不得履。”材料中的“市”( )

A.体现了草市的特点

B.主要商品是农产品

C.与坊的界限被打破

D.受时间和地点的限制

【答案】 D

【解析】 题中材料的有效信息是“郑人”和“乃反,市罢”。“郑人”反映了“春秋战国”的时间信息,“乃反,市罢”反映了市场受到时间和地点的限制,故D项正确。

7.中国古代有交易必须在“市”里进行和“日中为市”的严格限制,这种限制被打破始于( )

A.汉朝 B.唐朝

C.宋朝 D.明朝

【答案】 C

【解析】 宋代的“市”,突破了原先时间和空间的限制,C项符合题意。

8.宋太宗曾派内侍8人,带着国书、礼物和丝绸,分四批出使海外各国。每批使者还带有两封未填国名的皇帝亲笔信,准备在所到之地了解清楚再填写递交。信的主旨是邀请外国人来做生意。这主要反映了北宋( )

A.海外贸易的重要性增强

B.商税成为财政主要来源

C.统治者对世界缺乏了解

D.传统重农政策发生动摇

【答案】 A

【解析】 宋太宗邀请外国人来中国做生意体现了统治者对海外贸易的重视,故A项正确。

9.明成祖时,有人主张对入贡互市的外商征税,明成祖答复:“今夷人慕义远来,乃侵其利,所得几何?而亏辱大体多矣。”材料表明( )

A.明成祖目的是借外商引导国人投身海外贸易

B.明成祖担心向外商征税会侵害外商所在国利益

C.朝贡贸易的政治意义大于经济意义

D.朝贡贸易追求未来经济效益的最大化

【答案】 C

【解析】 注意理解材料中的“夷人慕义远来”“亏辱大体多矣”等信息,这显然强调的不是经济意义而是政治意义,故【答案】为C项。

10.(2019·成都高一检测)18世纪中后期的英国“选择了海洋”,中国却“选择了陆地”。“选择了陆地”是指中国( )

A.重视塞防忽视海防

B.积极培育国内市场

C.奉行“闭关锁国”政策

D.加强发展陆路交通

【答案】 C

【解析】 18世纪中后期,中国“选择了陆地”是对明清时期实行“闭关锁国”政策的形象描述。

11.西汉文帝时晁错提出“贵粟政策”,人民可用粮食向国家买爵位,也可用粮食赎罪,达到国家有粮、富人有爵、农民有钱的目的。该政策客观上( )

A.抑制富商大贾势力 B.提高商人社会地位

C.加重人民经济负担 D.激化社会阶级矛盾

【答案】 B

【解析】 题干中“人民可用粮食向国家买爵位,也可用粮食赎罪,达到国家有粮、富人有爵、农民有钱的目的”,推知商人也可以用粮食换取爵位,故B项正确。

12.(2019·郑州高二期末)北宋初年,四川成都出现“交子铺户”,存款人把现金交付给铺户,铺户把存款数额填写在用楮纸制作的纸卷上,再交还存款人,并收取一定保管费。 这种临时填写存款金额的楮纸券便谓之交子。由此可推断交子( )

A.促进地区商品经济发展

B.迟滞经济重心南移

C.导致资本主义萌芽产生

D.推动中外经济交流

【答案】 A

【解析】 交子产生于四川地区,产生原因是因为铁钱无法满足商品经济的发展,故A项正确;四川也属于江南地区,且宋朝时经济重心南移加速,故B项错误;资本主义萌芽产生是在明代中后期,故C项错误;交子是四川地区商业发展的产物,故D项错误。

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开,设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载:“凡市,以日中击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声,而众以散。”

——韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

材料二 宋神宗时,开封已有户20万……城内店铺林立,各地的货物云集于此。处处都有商铺、邸店、酒楼、质库(即后来的当铺)以及各种手工作坊。晚间有夜市至三更,到五更又再开张。“耍闹去处,通晓不绝”。——《中国古代史》

材料三 草市是民间“自为聚落”、私相贸易的集市,宋代在商品经济发达和交通方便的地方出现各种集市,如山市、河市、庙市等,解决了农民“买食用盐茶农具”问题。“民计每岁种食之外,余米尽以贸易”(叶适《水心文集》),明州农民,同时“为工、为匠、为镊、为负贩”。草市镇内小儿学、义塾、镇学的兴办日益增多,有的镇市还建立了书院。

——傅宗文《宋代草市镇研究》

材料四 明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇商业繁荣,人口密集,有的多达数万人。

——《中国古代史》

(1)根据材料一,指出春秋战国至唐代市的特点。

(2)根据材料二分析,宋代的市与前代相比发生了什么变化。

(3)比较材料一、二、三,指出草市与市的区别。草市的出现有何意义?

(4)根据以上材料分析,市的发展、草市的兴起和商业市镇的繁荣说明了什么。

【答案】 (1)市为政府所设置,设在都邑之中,设置官吏管理,有一定范围,交易有时间限制。

(2)突破了时间与空间的限制。

(3)区别:市设在都邑中,草市在离城镇稍远、交通便利的地方形成;市为政府所设置,草市为民间兴起的集市。意义:方便百姓日常生活,促进了农村商品经济、手工业技术和文化的发展。

(4)商品经济不断发展,并且逐步向农村扩展。

【体验高考】

1.(2019.4·浙江高考·4)“草市迎江货,津桥税海商”记录了唐朝民间商贸的景况。下列项中对其解读错误的是( )

A.草市的作用已十分显著 B.草市逐渐成为相对集中的地方商业中心

C.草市已成为海外贸易的重要形式 D.草市大多集中在水运方便的地方

【答案】C

【解析】根据材料“迎江货……税海商”,诗中描述的江、海贸易,不能断定是否为“对外贸易”,故C项错误,符合题意;根据材料“草市迎江货”,表达了草市商业繁荣的景象,故A项正确,不符合题意;根据材料“草市迎江货”,结合所学,草市逐渐发展成为地方的商业中心,故B项正确,不符合题意;根据材料“迎江货……税海商”,表明草市迎接着源源不断的来自江、海的货物,故D项正确,不符合题意。

2.(2019·江苏高考·4)宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。据此可知( )

A.商税成为政府收入主要来源 B.城市商业活动打破时空限制

C.政府积极扶持市镇经济发展 D.宋代市镇经济已经相当发达

【答案】D

【解析】“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”表明宋朝市镇经济发达,故D项正确;宋朝商税成为政府收入重要来源,政府收入主要来源是农业税,故A项错误;材料的内容是太平州当涂县黄池镇的经济发展,没有涉及城市商业活动打破时空限制,故B项错误;“州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”指的是市镇经济能够满足政府需求,没有体现政府积极扶持市镇经济发展,故C项错误。

3.(2019·天津高考·2)明朝嘉靖年间,山西武城县县令鉴于该县“集日寡而旷多”,每逢集日,便组织“歌舞剧戏之徒,各呈其技于耍街”,结果“众且观且市,远近毕至,喧声沸腾……粟米丝麻布帛,禽而鸡鹜,兽而牛羊,食而鱼肉果菰,与夫南北水陆之产,可以供民生所需者,错然填街溢巷”。从史料可知,当时武城县( )

A.农村集市贸易从无到有 B.文化与商业结合活跃经济

C.居民日常文化活动丰富 D.乡村城镇化发展比较迅速

【答案】B

【解析】根据题干中“组织‘歌舞剧戏之徒,各呈其技于耍街'”,出现了“众且观且市,远近毕至,喧声沸腾”现象,并且在集市上“粟米丝麻布帛,禽而鸡鹜,兽而牛羊,食而鱼肉果菰,与夫南北水陆之产,可以供民生所需者,错然填街溢巷”,表现了商业的繁荣景象,据此可知,在明朝嘉靖年间,武城县的集市出现了文化和商业相结合进而活跃了经济现象,故选B项;根据题干中“集日寡而旷多”,表明山西武

城县原来就有农村集市,只不过不太活跃,排除A项;根据题干可知,武城县县令为了改善农村集市的冷清现象而采取了活跃文化措施,不能表明当时居民文化活动的丰富,排除C项;乡村城镇化一般表现为常住人口的增多、城镇规模的扩大、各种服务质量的提升等,而题干仅是提及了其集市的繁荣现象,排除D项。

4.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·27)研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期( )

A.商人的地位发生根本性改变 B.重农抑商政策明显松弛

C.商业活动的规模进一步扩大 D.白银开始成为流通货币

【答案】C

【解析】由材料“明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两”可知明清时期商业规模的扩大促使资本的集中,故选C项;古代商人地位受到重农抑商政策的影响地位较低,且“根本性改变”表述过于绝对化,排除A项;封建社会统治者一直固守重农抑商的政策,且“明显松弛”表述过于绝对化,排除B项;明朝后期,由于商品经济的发展,白银成为普遍流通的货币,排除D项。

5.(2018·海南高考·4)据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理 D.城市的经济功能增强

【答案】D

【解析】材料表明当时杭州餐饮业的发展,是城市经济发展的反映,与奢靡之风无关,故A项错误;材料宋高宗的召见,体现出商人的社会地位有所提高,但不是政治地位,故B项错误;材料宋高宗的召见,是对该鱼羹店味道的肯定,与政府强化市场管理无关,故C项错误;据材料“杭州的餐饮名店遍布全城”,可得出餐饮业的发展,城市的经济功能增强,故D项正确。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势