人教部编版语文九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 375.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。—孟子 鱼我所欲也学习目标1、掌握“欲、舍、甚、恶”等文言词语的意义和用法。2、正确分析并理解文章的论证思路和论证方法。3、了解孟子“舍生取义”的道德主张。 孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。他受业于孔子的孙子子思的弟子,是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、对人民作一定的让步、反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。作者简介 《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

《孟子》分为七篇,每篇又分上下两部分。各篇分若干章,以首章中标于篇首的开头文字为题,标题只起区别作用,并不概括全篇内容,这与《论语》类似。全书共261章。它是先秦诸子中文学性较高的著作。

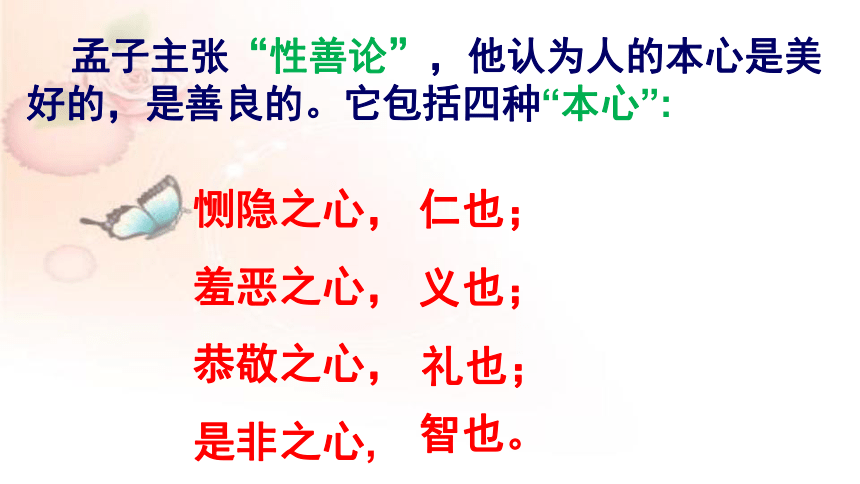

《孟子》简介 恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心,

孟子主张“性善论”,他认为人的本心是美好的,是善良的。它包括四种“本心”: 仁也;义也;礼也;智也。 w ù 死亦我所恶

恶

è 恶劣

wéi 凡可以避患者何不为也

为

wèi 向为身死而不受

sāng 奔丧

丧

sàng 贤者能勿丧耳你会读吗? 如 使 /人 之 所 欲 /莫 甚 于 生

呼 尔 /而 与 之,行 道 之 人 /弗 受。

万 钟/ 则 不 辨 礼 义 /而 受 之。

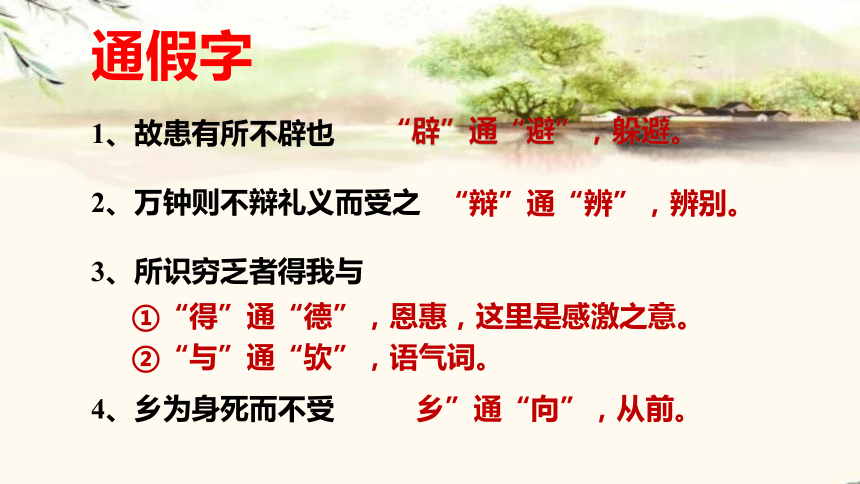

今/ 为 所 识 穷 乏 者 得 我/ 而 为 之。1、故患有所不辟也

2、万钟则不辩礼义而受之

3、所识穷乏者得我与

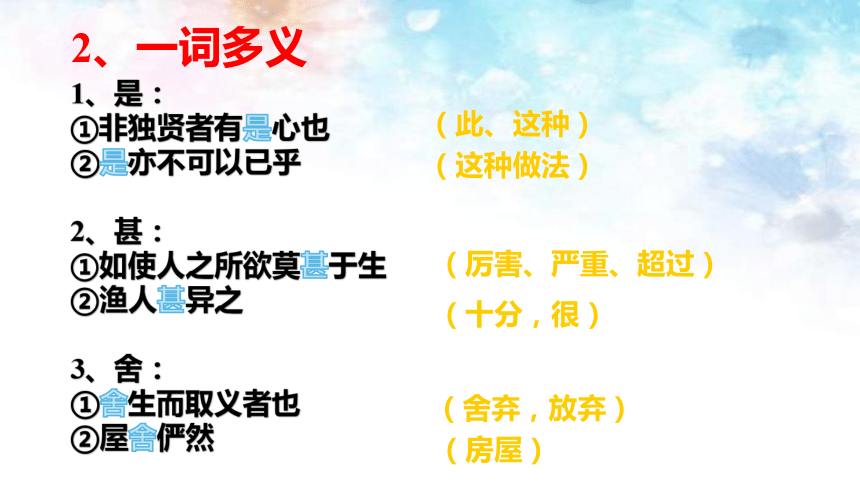

4、乡为身死而不受“辟”通“避”,躲避。“辩”通“辨”,辨别。乡”通“向”,从前。通假字①“得”通“德”,恩惠,这里是感激之意。②“与”通“欤”,语气词。1、是:

①非独贤者有是心也

②是亦不可以已乎

2、甚:

①如使人之所欲莫甚于生

②渔人甚异之

3、舍:

①舍生而取义者也

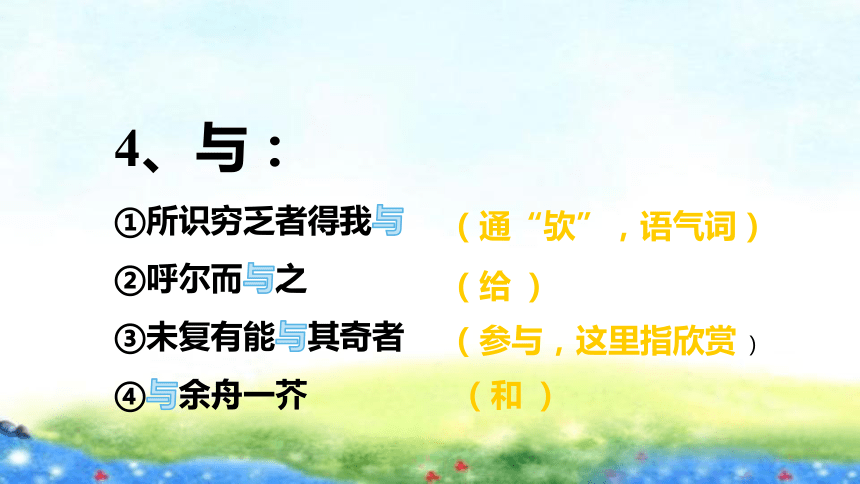

②屋舍俨然(此、这种)(这种做法)2、一词多义(厉害、严重、超过)(十分,很)(舍弃,放弃) (房屋) 4、与:

①所识穷乏者得我与

②呼尔而与之

③未复有能与其奇者

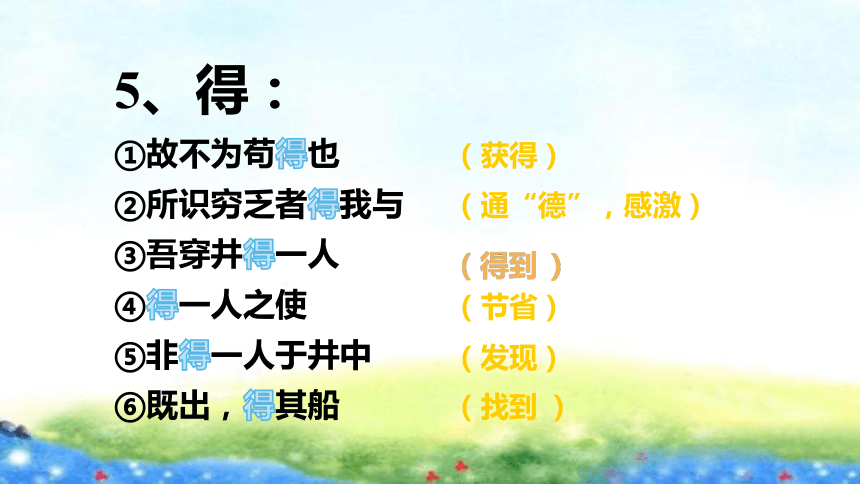

④与余舟一芥(通“欤”,语气词) (给 )(参与,这里指欣赏 )(和 )5、得:

①故不为苟得也

②所识穷乏者得我与

③吾穿井得一人

④得一人之使

⑤非得一人于井中

⑥既出,得其船(获得)(通“德”,感激) (得到 )(节省) (发现) (找到 )6、之:

①呼尔而与之

②为宫室之美

③皆有之

④此之谓失其本心

⑤如使人之所欲莫甚于生

⑥得之则生(代词,他) (助词,的) (代词,这种思想) (取消句子独立性) (取消句子独立性 )(代词,食物 )7、于:

①所欲有甚于生者

②万钟于我何加焉

8、为:

①乡为身死而不受

②今为宫室之美而为之

③由是则可以辟患而有不为也(表比较,比) (表对象,对) (为了) (接受) (做) (为了 )3、特殊句式(1)判断句:鱼,我所欲也。

(2)倒装句:

①万钟于我何加焉

②是故所欲有甚于生者

(3)省略句:

①(我)乡为(礼义)身死而不受

(施舍)

②(我)舍生而取义者也(1)则凡可以得生者何不用也

(2)一箪食,一豆羮

(3)万钟则不辩礼义而受之

(4)万钟于我何加焉古:能够用来; 今:能够 。4、古今异义 古:盛羹汤或其他

食物的器具; 古:古代的量器;

今:两个或两个以上的东西或数目合在一起。 古:益处,好处; 今:豆子(一种粮食

类作物)。 今:计时器具。

所识穷乏者得我与5、词类活用得,恩惠,这里是名词作动词,感激。 深读课文,理解感知

1、 本文论证的中心是什么?怎样提出来的?所欲→鱼、熊掌

→取熊掌 生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。设喻:引出:→舍生取义 生、义论点: 第一层(从开头至“舍生而取义者也”)

以鱼与熊掌不可得兼而取熊掌为喻,引出生与义不可得兼则“舍生取义”的论点。

第二层(从“生亦我所欲”至“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。”)

对自己的论点“舍生取义”是人的“本心”的进一步论证。先正面再反面分析阐发自己的观点。2、分析第一部分 第三层(本段最后一句)作者得出结论:

其实人都有向善之心,之所以贤者才能做到“舍生取义”是因为贤者能够保持“本心”而已。 第二部分:举例论证论点,人应该保有“本心”。

第一层(从“一箪食”至“乞人不屑也”) 从正面举例论证不能见 利忘义。“一箪食”、“一豆羹”关系到人的生死,但若用无礼的方式施舍,就是路人、乞丐也不接受。这一事例充分证明,最普通的人也有羞恶之心,宁愿饿死而不失义。3、分析第二部分 第二层(从“万钟则不辨礼义而受之”至“是亦不可以已乎”)从反面举例论证不能见利忘义。

首先指出一些显贵的人“不辨礼义”就接受优厚俸禄。紧接着以一个反问句,说明他们接受的原因是利欲熏心,为私利所蔽。然后用三个排比今昔对比,批判他们重利轻义、见利忘义的行为。“是亦不可以已乎”是一句反问,更增加了批判的力量。

第三层(最后一句)与第一部分结束相呼应,人应该保有本心。

“本心”就是人原来固有的“羞恶之心”,也就是“义”、“善”的本性。4、第二段运用了哪些论证方法?(1)为了尊严宁死不受施舍的例子。

(2)为“宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而受“万钟”的例子。举例论证:对比论证:(1)将“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比。

(2)“乡”和“今”的不同做法进行对比,指出“今”的做法为“失其本心”。5、文章主要运用了哪些修辞方法? :通篇皆是。既有助于逐层深入分析,又能增强文章的气势和论辩力量。 :“舍鱼而取熊掌”是一个巧妙而贴切的比喻,它恰当地说明了在人们所喜爱的两件事物不能同时兼得的情况下,就必须择优而取。“一箪食,一豆羹”也是比喻,说明饮食对饥饿者虽然重要,但不合乎礼义也宁死不食,从而证明了“义”重于“生”,突出了主题。比喻 : 生和义比,义比生更可贵;死与不义比,不义比死更可恶。又用假设方式与事实作对比,赞扬了舍生取义的人。最后用“不食嗟来之食”与“不辩礼义而受万钟”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们。这就起到了突出中心思想的作用。对比 排比合作探讨

1、孟子是怎样论述观点的? 先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。 为什么“行道之人弗受”“乞人不屑”?结果会怎样?这说明了什么? 因为施舍的人没有尊重他们。结果是“行道之人”“乞人”会饿死。 说明在“行道之人”和“乞人”心里,个人的人格尊严比生命重要。

2、“不受嗟来之食”是一个著名的典故。 3、文中“所欲有甚于生者”,“所欲”可以指哪些事情? “所恶有甚于死者”,“所恶”可以指哪些事情?谈谈你的理解。 这里的“所欲”应指正义的事业,如为人民大众作有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。 这里的“所恶”应指不义的事。不合法不道德的事情,如叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等危害国家危害人民的事。 返回总结课文 1、主要内容 本文阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。作者对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的(要辨别“义”和“利”,不要失去“本心”)。2、写作特色 ①逻辑严密,具有雄辩力量。②善用比喻和举例论证的手法,颇富说服力。③正反论证,层次清晰。④语句流畅,气势充沛。⑤运用了比喻、对比、排比等修辞。 拓展练习 从现实或历史举出能论证“舍 生取义”的事实论据(用一句话概括)和道理论据。1、“舍生取义”的事实论据 董存瑞舍身炸碉堡。

邱少云宁愿火烧也不愿暴露目标。

朱自清宁死不吃美国救济粮。(解放前,由于国民党腐败无能,经济趋于崩溃,洋货充斥市场。著名作家朱自清宁肯饿死也不买美国救济粉,被称为“表现我们民族英雄气概的爱国知识分子”。)

白求恩同志为了挽救受伤的红军战士,在手术台上日夜工作,最后自己也倒在了手术台前。

抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以生身殉国。

南宋末年文天祥抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终牺牲。

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利·裴多菲)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 (文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

取义成仁今日事,人间遍种自由花。 (陈毅)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子)

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)2、“舍生取义”的道理论据 布置作业

1、整理课文翻译;

2、熟读、背诵课文;

3、在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢? (练习写一段话)

《孟子》分为七篇,每篇又分上下两部分。各篇分若干章,以首章中标于篇首的开头文字为题,标题只起区别作用,并不概括全篇内容,这与《论语》类似。全书共261章。它是先秦诸子中文学性较高的著作。

《孟子》简介 恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心,

孟子主张“性善论”,他认为人的本心是美好的,是善良的。它包括四种“本心”: 仁也;义也;礼也;智也。 w ù 死亦我所恶

恶

è 恶劣

wéi 凡可以避患者何不为也

为

wèi 向为身死而不受

sāng 奔丧

丧

sàng 贤者能勿丧耳你会读吗? 如 使 /人 之 所 欲 /莫 甚 于 生

呼 尔 /而 与 之,行 道 之 人 /弗 受。

万 钟/ 则 不 辨 礼 义 /而 受 之。

今/ 为 所 识 穷 乏 者 得 我/ 而 为 之。1、故患有所不辟也

2、万钟则不辩礼义而受之

3、所识穷乏者得我与

4、乡为身死而不受“辟”通“避”,躲避。“辩”通“辨”,辨别。乡”通“向”,从前。通假字①“得”通“德”,恩惠,这里是感激之意。②“与”通“欤”,语气词。1、是:

①非独贤者有是心也

②是亦不可以已乎

2、甚:

①如使人之所欲莫甚于生

②渔人甚异之

3、舍:

①舍生而取义者也

②屋舍俨然(此、这种)(这种做法)2、一词多义(厉害、严重、超过)(十分,很)(舍弃,放弃) (房屋) 4、与:

①所识穷乏者得我与

②呼尔而与之

③未复有能与其奇者

④与余舟一芥(通“欤”,语气词) (给 )(参与,这里指欣赏 )(和 )5、得:

①故不为苟得也

②所识穷乏者得我与

③吾穿井得一人

④得一人之使

⑤非得一人于井中

⑥既出,得其船(获得)(通“德”,感激) (得到 )(节省) (发现) (找到 )6、之:

①呼尔而与之

②为宫室之美

③皆有之

④此之谓失其本心

⑤如使人之所欲莫甚于生

⑥得之则生(代词,他) (助词,的) (代词,这种思想) (取消句子独立性) (取消句子独立性 )(代词,食物 )7、于:

①所欲有甚于生者

②万钟于我何加焉

8、为:

①乡为身死而不受

②今为宫室之美而为之

③由是则可以辟患而有不为也(表比较,比) (表对象,对) (为了) (接受) (做) (为了 )3、特殊句式(1)判断句:鱼,我所欲也。

(2)倒装句:

①万钟于我何加焉

②是故所欲有甚于生者

(3)省略句:

①(我)乡为(礼义)身死而不受

(施舍)

②(我)舍生而取义者也(1)则凡可以得生者何不用也

(2)一箪食,一豆羮

(3)万钟则不辩礼义而受之

(4)万钟于我何加焉古:能够用来; 今:能够 。4、古今异义 古:盛羹汤或其他

食物的器具; 古:古代的量器;

今:两个或两个以上的东西或数目合在一起。 古:益处,好处; 今:豆子(一种粮食

类作物)。 今:计时器具。

所识穷乏者得我与5、词类活用得,恩惠,这里是名词作动词,感激。 深读课文,理解感知

1、 本文论证的中心是什么?怎样提出来的?所欲→鱼、熊掌

→取熊掌 生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。设喻:引出:→舍生取义 生、义论点: 第一层(从开头至“舍生而取义者也”)

以鱼与熊掌不可得兼而取熊掌为喻,引出生与义不可得兼则“舍生取义”的论点。

第二层(从“生亦我所欲”至“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。”)

对自己的论点“舍生取义”是人的“本心”的进一步论证。先正面再反面分析阐发自己的观点。2、分析第一部分 第三层(本段最后一句)作者得出结论:

其实人都有向善之心,之所以贤者才能做到“舍生取义”是因为贤者能够保持“本心”而已。 第二部分:举例论证论点,人应该保有“本心”。

第一层(从“一箪食”至“乞人不屑也”) 从正面举例论证不能见 利忘义。“一箪食”、“一豆羹”关系到人的生死,但若用无礼的方式施舍,就是路人、乞丐也不接受。这一事例充分证明,最普通的人也有羞恶之心,宁愿饿死而不失义。3、分析第二部分 第二层(从“万钟则不辨礼义而受之”至“是亦不可以已乎”)从反面举例论证不能见利忘义。

首先指出一些显贵的人“不辨礼义”就接受优厚俸禄。紧接着以一个反问句,说明他们接受的原因是利欲熏心,为私利所蔽。然后用三个排比今昔对比,批判他们重利轻义、见利忘义的行为。“是亦不可以已乎”是一句反问,更增加了批判的力量。

第三层(最后一句)与第一部分结束相呼应,人应该保有本心。

“本心”就是人原来固有的“羞恶之心”,也就是“义”、“善”的本性。4、第二段运用了哪些论证方法?(1)为了尊严宁死不受施舍的例子。

(2)为“宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而受“万钟”的例子。举例论证:对比论证:(1)将“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比。

(2)“乡”和“今”的不同做法进行对比,指出“今”的做法为“失其本心”。5、文章主要运用了哪些修辞方法? :通篇皆是。既有助于逐层深入分析,又能增强文章的气势和论辩力量。 :“舍鱼而取熊掌”是一个巧妙而贴切的比喻,它恰当地说明了在人们所喜爱的两件事物不能同时兼得的情况下,就必须择优而取。“一箪食,一豆羹”也是比喻,说明饮食对饥饿者虽然重要,但不合乎礼义也宁死不食,从而证明了“义”重于“生”,突出了主题。比喻 : 生和义比,义比生更可贵;死与不义比,不义比死更可恶。又用假设方式与事实作对比,赞扬了舍生取义的人。最后用“不食嗟来之食”与“不辩礼义而受万钟”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们。这就起到了突出中心思想的作用。对比 排比合作探讨

1、孟子是怎样论述观点的? 先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。 为什么“行道之人弗受”“乞人不屑”?结果会怎样?这说明了什么? 因为施舍的人没有尊重他们。结果是“行道之人”“乞人”会饿死。 说明在“行道之人”和“乞人”心里,个人的人格尊严比生命重要。

2、“不受嗟来之食”是一个著名的典故。 3、文中“所欲有甚于生者”,“所欲”可以指哪些事情? “所恶有甚于死者”,“所恶”可以指哪些事情?谈谈你的理解。 这里的“所欲”应指正义的事业,如为人民大众作有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。 这里的“所恶”应指不义的事。不合法不道德的事情,如叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等危害国家危害人民的事。 返回总结课文 1、主要内容 本文阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。作者对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的(要辨别“义”和“利”,不要失去“本心”)。2、写作特色 ①逻辑严密,具有雄辩力量。②善用比喻和举例论证的手法,颇富说服力。③正反论证,层次清晰。④语句流畅,气势充沛。⑤运用了比喻、对比、排比等修辞。 拓展练习 从现实或历史举出能论证“舍 生取义”的事实论据(用一句话概括)和道理论据。1、“舍生取义”的事实论据 董存瑞舍身炸碉堡。

邱少云宁愿火烧也不愿暴露目标。

朱自清宁死不吃美国救济粮。(解放前,由于国民党腐败无能,经济趋于崩溃,洋货充斥市场。著名作家朱自清宁肯饿死也不买美国救济粉,被称为“表现我们民族英雄气概的爱国知识分子”。)

白求恩同志为了挽救受伤的红军战士,在手术台上日夜工作,最后自己也倒在了手术台前。

抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以生身殉国。

南宋末年文天祥抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终牺牲。

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利·裴多菲)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 (文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

取义成仁今日事,人间遍种自由花。 (陈毅)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子)

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)2、“舍生取义”的道理论据 布置作业

1、整理课文翻译;

2、熟读、背诵课文;

3、在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢? (练习写一段话)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读