鲁科版选修3-5 3.1原子核结构 达标作业(解析版)

文档属性

| 名称 | 鲁科版选修3-5 3.1原子核结构 达标作业(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 131.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-02-19 15:33:18 | ||

图片预览

文档简介

3.1原子核结构

达标作业(解析版)

1.下面哪个事实能证明原子核具有复杂的结构( )

A.粒子的散射实验 B.天然放射性现象的发现

C.阴极射线的发现 D.伦琴射线的发现

2.关于原子和原子核的组成,说法正确的是( )

A.汤姆孙通过对阴极射线一系列研究,发现了原子核内部放出的β射线

B.玻尔将量子观念引入原子领域,建立了氢原子量子化模型

C.卢瑟福分析α粒子散射实验数据,发现了原子核内部的质子

D.贝克勒尔研究了铀的天然放射性,建立了原子核式结构模型

3.下列实验或发现中能提示原子具有核式结构的是

A.粒子散射实验

B.光电效应实验

C.中子的发现

D.氢原子光谱的发现

4.由于地震、山洪等原因将大量的金丝楠及其他树种深埋,经千万年碳化、氧化、冲刷形成似石非石、似木非木的植物“木乃伊”,又叫碳化木,俗称乌木,已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例与大气中相同,生命活动结束后,14C衰变为14N,14C的比例持续减少,其半衰期约为5700年,现通过测量得知,某乌木样品中14C的比例恰好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是( )

A.该乌木的形成年代距今约为11400年

B.该乌木的形成年代距今约为5700年

C.12C、13C、14C具有相同的中子数

D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变

5.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是

A.普朗克通过对阴极射线的研究,最早发现了电子

B.玻尔为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论

C.贝可勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的

D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了的核式结构模型

6.关于天然放射性,下列说法正确的是

A.天然放射现象说明原子是可分的

B.放射性元素的半衰期与外界的温度有关,温度越高半衰期越短

C.放射性元素发生β衰变时所释放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的

D.机场、车站进行安检时,能发现箱内危险物品,是利用了α射线较强的穿透能力

7.为提出原子核式结构模型提供依据的实验或现象是

A.α粒子散射实验 B.电子的发现

C.质子的发现 D.天然放射现象

8.下列说法正确的是( )

A.与互为同位素

B.与互为同位素

C.与中子数相同

D.核内有92个质子,235个中子

9.把放射源轴、针或镭放入用铅做的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。在射线经过的空间施加磁场,发现射线分裂成如图所示的a、b、c三束。下列说法正确的是( )

A.三种射线中,b的穿透能力最强

B.三种射线中,c的电离作用最强

C.容器内温度越高,放射性强度越大

D.将磁场换为水平向左的匀强电场,射线也大致沿图示方向偏转

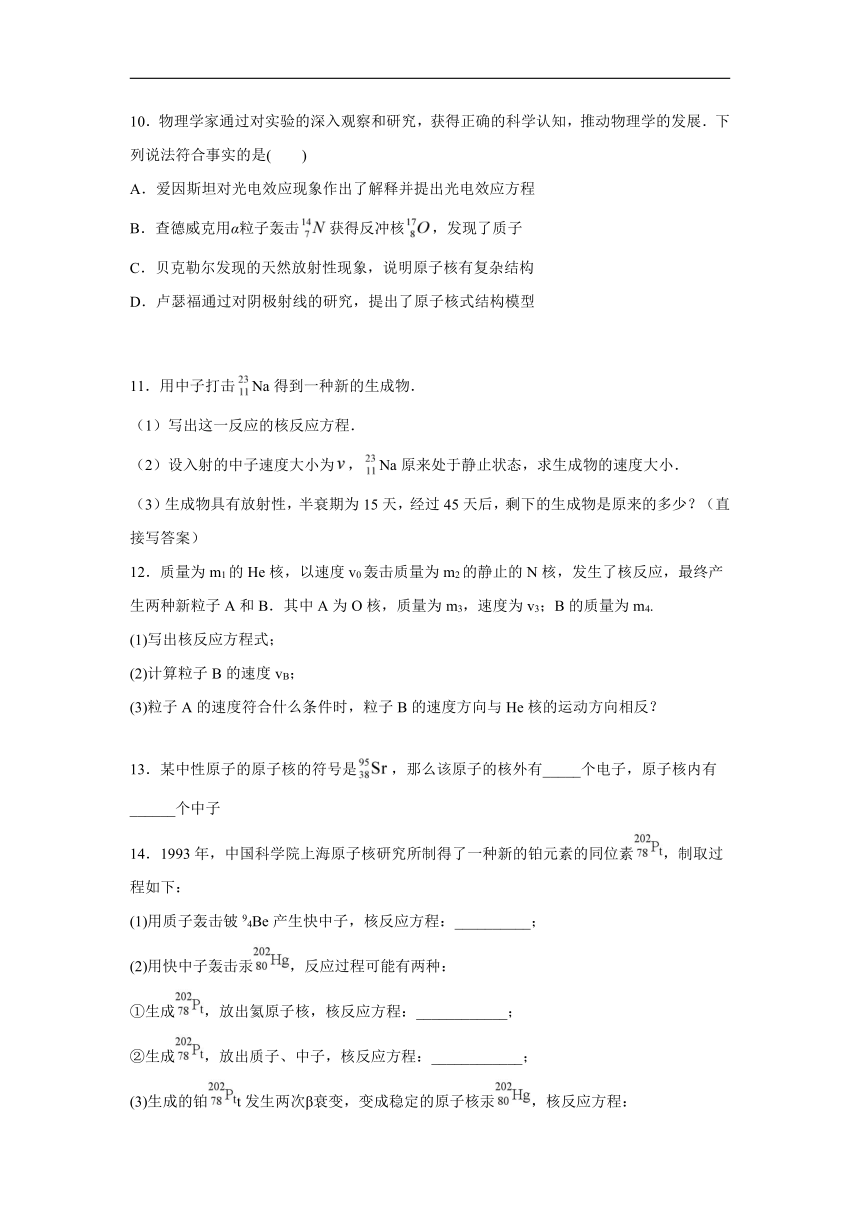

10.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展.下列说法符合事实的是( )

A.爱因斯坦对光电效应现象作出了解释并提出光电效应方程

B.查德威克用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子

C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构

D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型

11.用中子打击Na得到一种新的生成物.

(1)写出这一反应的核反应方程.

(2)设入射的中子速度大小为,Na原来处于静止状态,求生成物的速度大小.

(3)生成物具有放射性,半衰期为15天,经过45天后,剩下的生成物是原来的多少?(直接写答案)

12.质量为m1的He核,以速度v0轰击质量为m2的静止的N核,发生了核反应,最终产生两种新粒子A和B.其中A为O核,质量为m3,速度为v3;B的质量为m4.

(1)写出核反应方程式;

(2)计算粒子B的速度vB;

(3)粒子A的速度符合什么条件时,粒子B的速度方向与He核的运动方向相反?

13.某中性原子的原子核的符号是,那么该原子的核外有_____个电子,原子核内有______个中子

14.1993年,中国科学院上海原子核研究所制得了一种新的铂元素的同位素,制取过程如下:

(1)用质子轰击铍94Be产生快中子,核反应方程:__________;

(2)用快中子轰击汞,反应过程可能有两种:

①生成,放出氦原子核,核反应方程:____________;

②生成,放出质子、中子,核反应方程:____________;

(3)生成的铂t发生两次β衰变,变成稳定的原子核汞,核反应方程:________________,

参考答案

1.B

【解析】

天然放射性现象的发现证明原子核具有复杂的结构,粒子的散射实验证实了原子的核式结构,阴极射线是从阴极射出的电子流,伦琴射线又叫X射线,是原子核外的内层电子受激发产生的

2.B

【解析】

【详解】

汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,阴极射线的电子来自原子核外的电子,而不是原子核内部;故A错误;玻尔将量子观念引入原子领域,建立了氢原子量子化模型,故B正确;卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子具有核式结构,并没有证实了在原子核内存在质子。故C错误;贝克勒尔通过对天然放射性的研究,揭示了原子核有复杂的结构,而原子核式结构式卢瑟福提出的,故D错误;

3.A

【解析】

【详解】

在卢瑟福的α粒子散射实验中,少数α粒子能发生大角度偏转,说明原子中绝大部分质量和全部正电荷都集中在原子核上,卢瑟福就此提出了原子具有核式结构学说。

A.α粒子散射实验,与结论相符,选项A正确;

B. 光电效应实验,与结论不相符,选项B错误;

C. 中子的发现,与结论不相符,选项C错误;

D. 氢原子光谱的发现,与结论不相符,选项D错误;

4.B

【解析】

【详解】

AB.设原来的质量为,衰变后剩余质量为M则有:,其中n为发生半衰期的次数,由题意可知剩余质量为原来的,故n=1,所以死亡时间为5700年,A错误B正确;

C.12C、13C、14C具有相同的质子数和不同的中子数,C错误;

D.放射元素的半衰期与物理环境以及化学环境无关,D错误。

5.D

【解析】

【详解】

A.汤姆生通过对阴极射线的研究,最早发现了电子,故A错误.

B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故B错误.

C.贝可勒尔发现了天然放射现象,但没有发现原子核是由质子和中子组成的,故C错误.

D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,故D正确.

6.C

【解析】

【详解】

A、天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,A错误;

B、放射性元素的半衰期由原子核决定,与外界的温度无关,B错误;

C、放射性元素发生β衰变时所释放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,C正确;

D、机场、车站等地进行安全检查时,能轻而易举地窥见箱内物品,利用了X射线较强的穿透能力,D错误。

7.A

【解析】

【详解】

A.卢瑟福根据粒子散射实验的现象,提出了原子核式结构模型,故选项A正确;

BCD.电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构;质子的发现说明了原子核是由质子和中子组成的;天然放射现象的发现使人们认识到原子核有复杂的结构,故选项B、C、D错误。

8.BC

【解析】

【详解】

A.A选项中,X核与Y核的质子数不同,不能互为同位素,故A错误;

B.B选项中核与核质子数都为m,而质量数不同,则中子数不同,所以互为同位素,故B正确;

C.C选项中核内中子数为n-m,核内中子数为,所以中子数相同, 故C正确;

D.内有143个中子,而不是235个中子,故D错误。

9.AD

【解析】

【详解】

A. 带电粒子在磁场中运动,根据左手定则,a带正电为α粒子,b不带电为γ射线,c带负电为β粒子。γ射线(b)电离能力最弱,但穿透能力最强。故A符合题意;

B. α粒子(a)电离能力最强,但穿透能力最弱,故B不符合题意;

C. 原子核衰变和温度无关,所以放射性强度也和温度无关。故C不符合题意;

D. 将磁场换为水平向左的匀强电场,α粒子向左偏,γ射线不偏转,β粒子向右偏,所以射线也大致沿图示方向偏转,故D符合题意。

10.AC

【解析】

【详解】

爱因斯坦对光电效应现象作出了解释并提出光电效应方程,选项A正确;卢瑟福用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子,选项B错误;贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构,选项C正确;卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子核式结构模型,选项D错误.

11.(1)(2)(3)

【解析】

【详解】

(1)

(2)设中子的质量为,则生成物的质量为.根据动量守恒定律有:

解得:

(3)剩下的生成物是原来的

12.(1)He+N O+H (2) (3)

【解析】

【详解】

(1)

(2)由动量守恒定律有m1v0=m3v3+m4vB,

解得vB=.

(3)当m1v0-m3v3<0时,B的速度与He核的速度方向相反.

解得v3>

13.38 57

【解析】

【详解】

核外电子数等于质子数,则该原子的核外有38个电子;核子数等于质子数与中子数的和,则原子核内有95-38=57个中子.

14.(1)(2)①②(3)

【解析】

【详解】

(1)

(2)① ②

(3) ;

【点睛】

书写核反应方程遵循的原则是电荷数和质量数守恒,同时要注意中间是箭头,不是等号;记住常用的基本粒子的符号.

达标作业(解析版)

1.下面哪个事实能证明原子核具有复杂的结构( )

A.粒子的散射实验 B.天然放射性现象的发现

C.阴极射线的发现 D.伦琴射线的发现

2.关于原子和原子核的组成,说法正确的是( )

A.汤姆孙通过对阴极射线一系列研究,发现了原子核内部放出的β射线

B.玻尔将量子观念引入原子领域,建立了氢原子量子化模型

C.卢瑟福分析α粒子散射实验数据,发现了原子核内部的质子

D.贝克勒尔研究了铀的天然放射性,建立了原子核式结构模型

3.下列实验或发现中能提示原子具有核式结构的是

A.粒子散射实验

B.光电效应实验

C.中子的发现

D.氢原子光谱的发现

4.由于地震、山洪等原因将大量的金丝楠及其他树种深埋,经千万年碳化、氧化、冲刷形成似石非石、似木非木的植物“木乃伊”,又叫碳化木,俗称乌木,已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例与大气中相同,生命活动结束后,14C衰变为14N,14C的比例持续减少,其半衰期约为5700年,现通过测量得知,某乌木样品中14C的比例恰好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是( )

A.该乌木的形成年代距今约为11400年

B.该乌木的形成年代距今约为5700年

C.12C、13C、14C具有相同的中子数

D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变

5.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是

A.普朗克通过对阴极射线的研究,最早发现了电子

B.玻尔为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论

C.贝可勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的

D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了的核式结构模型

6.关于天然放射性,下列说法正确的是

A.天然放射现象说明原子是可分的

B.放射性元素的半衰期与外界的温度有关,温度越高半衰期越短

C.放射性元素发生β衰变时所释放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的

D.机场、车站进行安检时,能发现箱内危险物品,是利用了α射线较强的穿透能力

7.为提出原子核式结构模型提供依据的实验或现象是

A.α粒子散射实验 B.电子的发现

C.质子的发现 D.天然放射现象

8.下列说法正确的是( )

A.与互为同位素

B.与互为同位素

C.与中子数相同

D.核内有92个质子,235个中子

9.把放射源轴、针或镭放入用铅做的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。在射线经过的空间施加磁场,发现射线分裂成如图所示的a、b、c三束。下列说法正确的是( )

A.三种射线中,b的穿透能力最强

B.三种射线中,c的电离作用最强

C.容器内温度越高,放射性强度越大

D.将磁场换为水平向左的匀强电场,射线也大致沿图示方向偏转

10.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展.下列说法符合事实的是( )

A.爱因斯坦对光电效应现象作出了解释并提出光电效应方程

B.查德威克用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子

C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构

D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型

11.用中子打击Na得到一种新的生成物.

(1)写出这一反应的核反应方程.

(2)设入射的中子速度大小为,Na原来处于静止状态,求生成物的速度大小.

(3)生成物具有放射性,半衰期为15天,经过45天后,剩下的生成物是原来的多少?(直接写答案)

12.质量为m1的He核,以速度v0轰击质量为m2的静止的N核,发生了核反应,最终产生两种新粒子A和B.其中A为O核,质量为m3,速度为v3;B的质量为m4.

(1)写出核反应方程式;

(2)计算粒子B的速度vB;

(3)粒子A的速度符合什么条件时,粒子B的速度方向与He核的运动方向相反?

13.某中性原子的原子核的符号是,那么该原子的核外有_____个电子,原子核内有______个中子

14.1993年,中国科学院上海原子核研究所制得了一种新的铂元素的同位素,制取过程如下:

(1)用质子轰击铍94Be产生快中子,核反应方程:__________;

(2)用快中子轰击汞,反应过程可能有两种:

①生成,放出氦原子核,核反应方程:____________;

②生成,放出质子、中子,核反应方程:____________;

(3)生成的铂t发生两次β衰变,变成稳定的原子核汞,核反应方程:________________,

参考答案

1.B

【解析】

天然放射性现象的发现证明原子核具有复杂的结构,粒子的散射实验证实了原子的核式结构,阴极射线是从阴极射出的电子流,伦琴射线又叫X射线,是原子核外的内层电子受激发产生的

2.B

【解析】

【详解】

汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,阴极射线的电子来自原子核外的电子,而不是原子核内部;故A错误;玻尔将量子观念引入原子领域,建立了氢原子量子化模型,故B正确;卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子具有核式结构,并没有证实了在原子核内存在质子。故C错误;贝克勒尔通过对天然放射性的研究,揭示了原子核有复杂的结构,而原子核式结构式卢瑟福提出的,故D错误;

3.A

【解析】

【详解】

在卢瑟福的α粒子散射实验中,少数α粒子能发生大角度偏转,说明原子中绝大部分质量和全部正电荷都集中在原子核上,卢瑟福就此提出了原子具有核式结构学说。

A.α粒子散射实验,与结论相符,选项A正确;

B. 光电效应实验,与结论不相符,选项B错误;

C. 中子的发现,与结论不相符,选项C错误;

D. 氢原子光谱的发现,与结论不相符,选项D错误;

4.B

【解析】

【详解】

AB.设原来的质量为,衰变后剩余质量为M则有:,其中n为发生半衰期的次数,由题意可知剩余质量为原来的,故n=1,所以死亡时间为5700年,A错误B正确;

C.12C、13C、14C具有相同的质子数和不同的中子数,C错误;

D.放射元素的半衰期与物理环境以及化学环境无关,D错误。

5.D

【解析】

【详解】

A.汤姆生通过对阴极射线的研究,最早发现了电子,故A错误.

B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故B错误.

C.贝可勒尔发现了天然放射现象,但没有发现原子核是由质子和中子组成的,故C错误.

D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,故D正确.

6.C

【解析】

【详解】

A、天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,A错误;

B、放射性元素的半衰期由原子核决定,与外界的温度无关,B错误;

C、放射性元素发生β衰变时所释放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,C正确;

D、机场、车站等地进行安全检查时,能轻而易举地窥见箱内物品,利用了X射线较强的穿透能力,D错误。

7.A

【解析】

【详解】

A.卢瑟福根据粒子散射实验的现象,提出了原子核式结构模型,故选项A正确;

BCD.电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构;质子的发现说明了原子核是由质子和中子组成的;天然放射现象的发现使人们认识到原子核有复杂的结构,故选项B、C、D错误。

8.BC

【解析】

【详解】

A.A选项中,X核与Y核的质子数不同,不能互为同位素,故A错误;

B.B选项中核与核质子数都为m,而质量数不同,则中子数不同,所以互为同位素,故B正确;

C.C选项中核内中子数为n-m,核内中子数为,所以中子数相同, 故C正确;

D.内有143个中子,而不是235个中子,故D错误。

9.AD

【解析】

【详解】

A. 带电粒子在磁场中运动,根据左手定则,a带正电为α粒子,b不带电为γ射线,c带负电为β粒子。γ射线(b)电离能力最弱,但穿透能力最强。故A符合题意;

B. α粒子(a)电离能力最强,但穿透能力最弱,故B不符合题意;

C. 原子核衰变和温度无关,所以放射性强度也和温度无关。故C不符合题意;

D. 将磁场换为水平向左的匀强电场,α粒子向左偏,γ射线不偏转,β粒子向右偏,所以射线也大致沿图示方向偏转,故D符合题意。

10.AC

【解析】

【详解】

爱因斯坦对光电效应现象作出了解释并提出光电效应方程,选项A正确;卢瑟福用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子,选项B错误;贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构,选项C正确;卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子核式结构模型,选项D错误.

11.(1)(2)(3)

【解析】

【详解】

(1)

(2)设中子的质量为,则生成物的质量为.根据动量守恒定律有:

解得:

(3)剩下的生成物是原来的

12.(1)He+N O+H (2) (3)

【解析】

【详解】

(1)

(2)由动量守恒定律有m1v0=m3v3+m4vB,

解得vB=.

(3)当m1v0-m3v3<0时,B的速度与He核的速度方向相反.

解得v3>

13.38 57

【解析】

【详解】

核外电子数等于质子数,则该原子的核外有38个电子;核子数等于质子数与中子数的和,则原子核内有95-38=57个中子.

14.(1)(2)①②(3)

【解析】

【详解】

(1)

(2)① ②

(3) ;

【点睛】

书写核反应方程遵循的原则是电荷数和质量数守恒,同时要注意中间是箭头,不是等号;记住常用的基本粒子的符号.

同课章节目录

- 第1章 动量守恒研究

- 导 入 从天体到微粒的碰撞

- 第1节 动量定理

- 第2节 动量守恒定律

- 第3节 科学探究——维弹性碰撞

- 第2章 原子结构

- 导 入 从一幅图片说起

- 第1节 电子的发现与汤姆孙模型

- 第2节 原子的核式结构模型

- 第3节 玻尔的原子模型

- 第4节 氢原子光谱与能级结构

- 专题探究 动量与原子的实验与调研

- 第3章 原子核与放射性

- 导 入 打开原子核物理的大门

- 第1节 原子核结构

- 第2节 原子核衰变及半衰期

- 第3节 放射性的应用与防护

- 第4章 核能

- 导 入 熟悉而又陌生的核能

- 第1节 核力与核能

- 第2节 核裂变

- 第3节 核聚变

- 第4节 核能的利用与环境保护

- 专题探究 原子核和核能利用的实验与调研

- 第5章 波与粒子

- 导 入 奇异的微观世界

- 第1节 光电效应

- 第2节 康普顿效应

- 第3节 实物粒子的波粒二象性

- 第4节 “基本粒子”与恒星演化

- 专题探究 波粒二象性的实验与调研