2019-2020学年山东省聊城市高一(上)期末历史试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 2019-2020学年山东省聊城市高一(上)期末历史试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 135.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-12 10:57:32 | ||

图片预览

文档简介

2019-2020学年山东省聊城市高一(上)期末历史试卷

一、选择题:本大题共32小题,每小题1.5分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.(1.5分)石器时代,是考古界对早期人类历史划定分期的第一个时代,即从人类出现到青铜器出现,大约始于距今二三百万年,止于距今5000年至2000年左右。由此可知,考古界划定石器时代的主要依据是( )

A.氏族公社取代原始人群 B.贫富分化是否已经出现

C.生产工具及其制作水平 D.古人类所处的地域环境

2.(1.5分)西周时,开发了边远地区,扩大了统治区域,并逐步构织出遍布全国的交通网络,形成对周王室众星捧月般的政治格局,打破了之前邦国林立的状态,促使这一局面出现的主要因素是推行( )

A.内外服制 B.王位世袭制 C.分封制 D.中央集权制

3.(1.5分)“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了,这主要反映了先秦时期( )

A.华夏文化的认同加强 B.农耕文明的扩展

C.中央集权制度的形成 D.三公九卿制的施行

4.(1.5分)春秋时,各诸侯国的国君一般称为“公”或“侯”,而到战国时却自称为“王”,国王是最高权力的代表,总揽国家的统治权,这一变化主要反映出,战国时期( )

A.分封制遭到破坏 B.官僚政治正式确立

C.井田制开始瓦解 D.宗法制影响扩大

5.(1.5分)墨子说:“故古者圣王之为政,列德而尚贤。虽在农与工肆之人,有能则举之”。李悝认为“为国之道,食有劳而禄有功。使有能而赏必行,罚必当。”由此可见,两人选人标准的相似之处是( )

A.毋论出身 B.军功高低 C.品行优劣 D.能力大小

6.(1.5分)如表中所列言论,其共同的着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度,定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记?李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也…然而公天下之端自秦始。 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著?三代至秦》

A.秦国奠定霸业 B.始皇个人品行

C.秦朝速亡原因 D.秦朝制度创新

7.(1.5分)汉武帝在位期间,在稳固边疆的基础上大规模开疆拓土,汉朝国威远扬。下列与反击匈奴的拓疆举措无直接关联的是( )

A.任用卫青、霍去病开展三次反击战

B.设酒泉、武威、张掖、敦煌四郡

C.颁布“推恩令”分解削弱诸侯势力

D.召募并派遣张骞两次出使西域

8.(1.5分)《资治通鉴》卷140概括记述了北魏孝文帝改姓氏的诸多措施。宋末元初人胡三省在注释此处时感慨道:“呜呼,自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉!”这一感慨可以佐证,孝文帝时的北方民族交融( )

A.冲击了传统华夷观念 B.巩固了士族的政治地位

C.实现了经济重心南移 D.直接促成了隋朝统一

9.(1.5分)贞观初年,唐太宗签署了中书省起草的关于征点十八岁以下男丁为兵的敕文,并下发到门下省。当时担任给事中(门下省主要职官之一)的魏征,坚持不肯署敕,这道命令最终无效。魏征此举( )

A.削弱了中书省的权限 B.说明决策权发生异变

C.符合工作程序与职权 D.有利于提高行政效率

10.(1.5分)运用“时间尺度”是历史学作为时间的科学的具体体现之一。所谓时间尺度,指的是研究者在观察、分析其研究对象时所采用的一种时间上的度量工具或方法。读图,从更长的时间尺度审视,造成这一历史局面的主导因素是( )

A.朋党之争 B.藩镇太重 C.安史之乱 D.黄巢起义

11.(1.5分)自宋太祖开宝六年起,凡被礼部考试录取的考生均须经过殿试,凡于殿试中进士者皆即授官,无须再经吏部其他选试。殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为“天子门生”,而不再是考官的门生,下列对这一做法政治意图的相关解释最合理的应是( )

A.加强中央对地方的控制 B.强化君主用人权威

C.重组中枢机构架空外朝 D.彰显殿试的权威与地位

12.(1.5分)《元史》编纂者言:“汉梗于北,隋不能服东夷,唐患在西戎,宋患常在西北。若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一……汉唐极盛之际,有不及焉。盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁摩之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”上述言论的含义不包括,元代( )

A.天下一统疆域空前辽阔 B.边疆治理与内地一体化

C.对边地的统治比较稳定 D.延续羁縻实行民族平等

13.(1.5分)洪武五年(1372年),明政府发布文告:“令蒙古、色目人氏,既居中国,许与中国人家结婚姻,不许与本类自相嫁娶,违者男女两家抄没,入官为奴婢。”这一政策( )

A.推动了回族前身回回人的出现

B.继承发展了元代“四等人制”

C.有利于社会稳定与民族交融

D.迫使蒙古贵族势力退回草原

14.(1.5分)明初规定:“在京工匠上工者,日给柴、米,盐,菜,歇工停给”;1391年,政府进一步规定,凡在内府投作的工匠,“量其劳力,日给钞贯”。明代工匠制度的这一变化( )

A.是小农经济发展的必然

B.标志着新的生产关系出现

C.适应了商品经济的发展

D.导致民营手工业后来居上

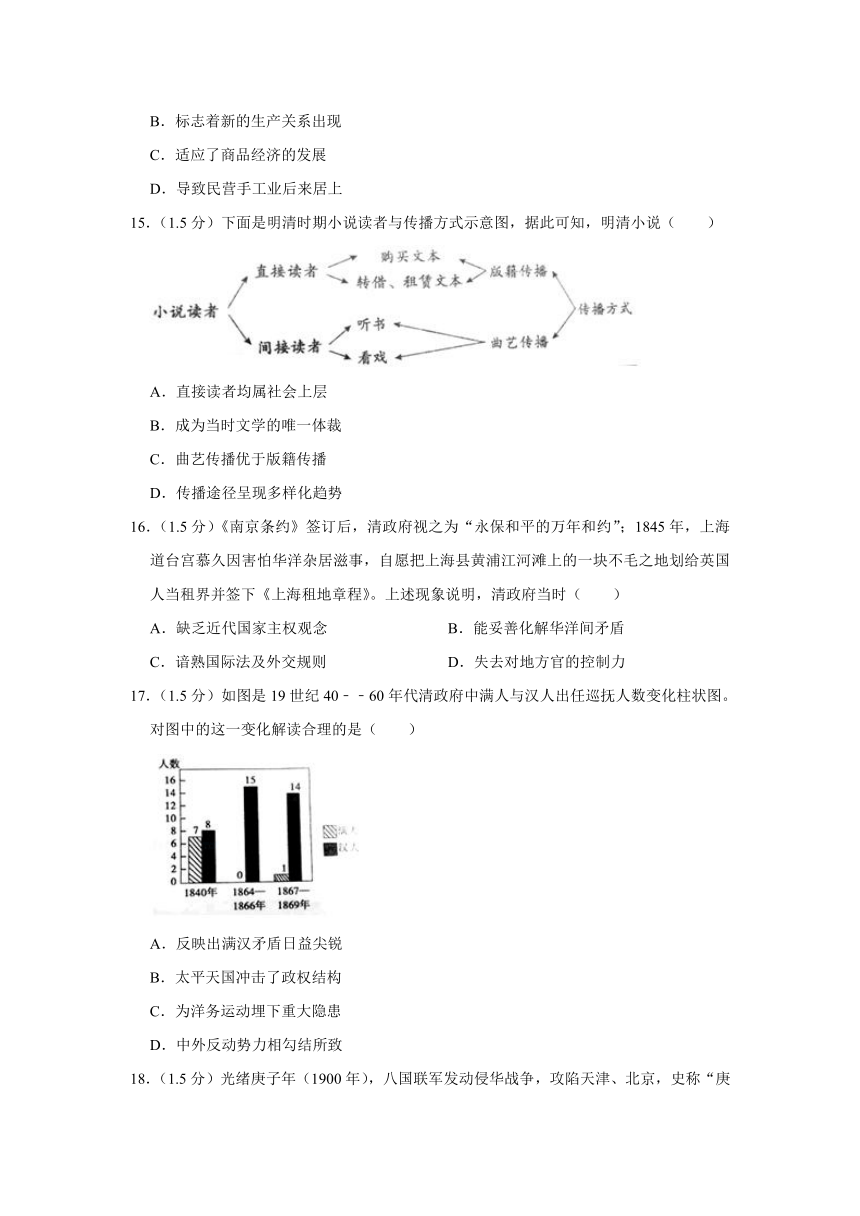

15.(1.5分)下面是明清时期小说读者与传播方式示意图,据此可知,明清小说( )

A.直接读者均属社会上层

B.成为当时文学的唯一体裁

C.曲艺传播优于版籍传播

D.传播途径呈现多样化趋势

16.(1.5分)《南京条约》签订后,清政府视之为“永保和平的万年和约”;1845年,上海道台宫慕久因害怕华洋杂居滋事,自愿把上海县黄浦江河滩上的一块不毛之地划给英国人当租界并签下《上海租地章程》。上述现象说明,清政府当时( )

A.缺乏近代国家主权观念 B.能妥善化解华洋间矛盾

C.谙熟国际法及外交规则 D.失去对地方官的控制力

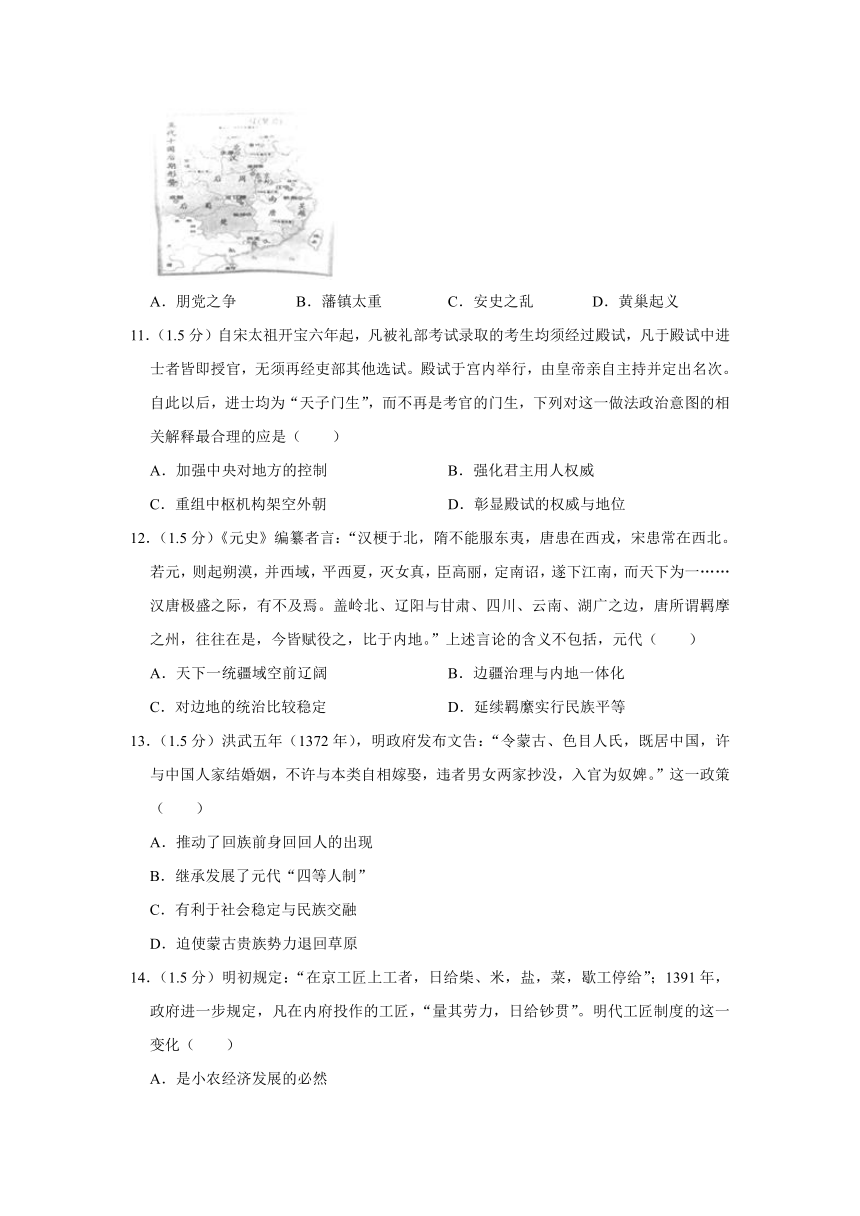

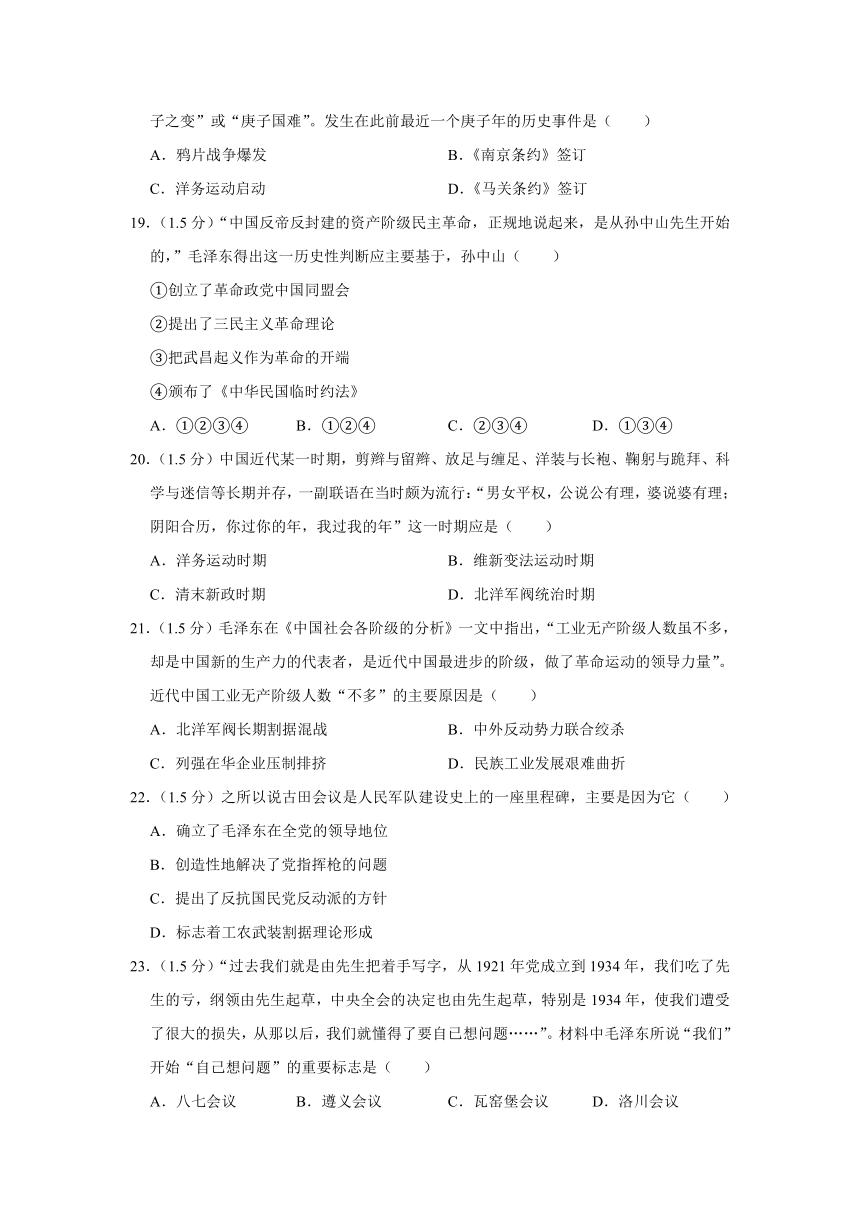

17.(1.5分)如图是19世纪40﹣﹣60年代清政府中满人与汉人出任巡抚人数变化柱状图。对图中的这一变化解读合理的是( )

A.反映出满汉矛盾日益尖锐

B.太平天国冲击了政权结构

C.为洋务运动埋下重大隐患

D.中外反动势力相勾结所致

18.(1.5分)光绪庚子年(1900年),八国联军发动侵华战争,攻陷天津、北京,史称“庚子之变”或“庚子国难”。发生在此前最近一个庚子年的历史事件是( )

A.鸦片战争爆发 B.《南京条约》签订

C.洋务运动启动 D.《马关条约》签订

19.(1.5分)“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的,”毛泽东得出这一历史性判断应主要基于,孙中山( )

①创立了革命政党中国同盟会

②提出了三民主义革命理论

③把武昌起义作为革命的开端

④颁布了《中华民国临时约法》

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

20.(1.5分)中国近代某一时期,剪辫与留辫、放足与缠足、洋装与长袍、鞠躬与跪拜、科学与迷信等长期并存,一副联语在当时颇为流行:“男女平权,公说公有理,婆说婆有理;阴阳合历,你过你的年,我过我的年”这一时期应是( )

A.洋务运动时期 B.维新变法运动时期

C.清末新政时期 D.北洋军阀统治时期

21.(1.5分)毛泽东在《中国社会各阶级的分析》一文中指出,“工业无产阶级人数虽不多,却是中国新的生产力的代表者,是近代中国最进步的阶级,做了革命运动的领导力量”。近代中国工业无产阶级人数“不多”的主要原因是( )

A.北洋军阀长期割据混战 B.中外反动势力联合绞杀

C.列强在华企业压制排挤 D.民族工业发展艰难曲折

22.(1.5分)之所以说古田会议是人民军队建设史上的一座里程碑,主要是因为它( )

A.确立了毛泽东在全党的领导地位

B.创造性地解决了党指挥枪的问题

C.提出了反抗国民党反动派的方针

D.标志着工农武装割据理论形成

23.(1.5分)“过去我们就是由先生把着手写字,从1921年党成立到1934年,我们吃了先生的亏,纲领由先生起草,中央全会的决定也由先生起草,特别是1934年,使我们遭受了很大的损失,从那以后,我们就懂得了要自已想问题……”。材料中毛泽东所说“我们”开始“自己想问题”的重要标志是( )

A.八七会议 B.遵义会议 C.瓦窑堡会议 D.洛川会议

24.(1.5分)下列宣言的发表,主要反映了中国当时( )

A.国共合作抗日即将实现

B.国民革命运动转入低潮

C.第五次反“围剿“全面失利

D.形式上实现了全国统一

25.(1.5分)针对日军实行的“以战养战”,中国共产党在极端困难的条件下,领导沦陷区人积极开展抗日宣传,同时组织领导沦陷区的工人以怠工,罢工等斗争形式破坏日军掠夺资源的部署,还利用日伪矛盾发动群众进行斗争。这主要体现了( )

A.相持阶段对敌斗争的残酷复杂

B.党的群众路线与统一战线策略

C.沦陷区人民抗日救亡运动高涨

D.日本侵华方针政策的阴险狠毒

26.(1.5分)下面是人民解放战争时期国共双方兵力对比表。据该表可知,人民解放军总兵力占据优势开始于( )

时间 人民解放军 国民党军

1946年7月 127万人 430万人

1948年8月 280万人 365万人

1948年11月 300万人 290万人

A.全面内战爆发时 B.战略反攻开始前

C.三大战役进行中 D.渡江战役胜利后

27.(1.5分)20世纪50年代初期,彭德怀说“(_的胜利)雄辩地证明:西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了,”文中的空格处应填( )

A.人民解放战争 B.银元之战

C.抗美援朝战争 D.米棉之战

28.(1.5分)20世纪50年代,某外交声明宣称:“两国总理承认,在亚洲及世界各地存在着不同的社会制度和政治制度。然而,如果接受上述原则并按照这些原则办事……就会缓和目前存在于世界上的紧张局势。”与该声明密切相关的新中国外交活动是( )

A.加入社会主义阵营 B.提出和平共处五项原则

C.出席日内瓦会议 D.首倡“求同存异”方针

29.(1.5分)“粮、油和蔬菜、副食品等的极度缺乏,严重危害了人民群众的健康和生命……这是‘大跃进’、人民公社化运动和‘反右倾’斗争的严重后果,其沉痛的教训应该认真总结和记取。为克服这一因难局面,党和国家( )

A.实施了过渡时期的总路线

B.提出关于正确处理人民内部矛盾的思想

C.制定了建设社会主义总路线

D.实行了“调整、巩固、充实、提高”的方针

30.(1.5分)在新中国历史上,它冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为拨乱反正和改革开放的思想先导,并为历史性转折作了重要的思想理论准备。这里的“它”应是指( )

A.真理标准问题的大讨论

B.“三步走”发展战略的制定

C.十一届三中全会的召开

D.“两个一百年”奋斗目标的提出

31.(1.5分)《我国经济建设的历史经验》一文认为:“中国的经验第一条就是自力更生为主。我们很多东西是靠自己搞出来的……这样,就可以振奋起整个国家奋发图强的精神。”改革开放以来,我国取得的科技成就中能印证这一观点的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.成功培育出籼型杂交水稻

C.首颗人造卫星发射成功

D.首台量子计算机研制成功

32.(1.5分)“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代……我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,”这一科学论断应出自( )

A.中共八大 B.中共十五大 C.中十七大 D.中共十九大

二、非选择题:本大题共3小题,其中第33题14分,第34题18分,第35题20分,共52分.

33.(14分)君民关系是先秦诸子争鸣的焦点之一,也是中国古代政治学说的重要内容之一。

阅读材料,回答问题:

材料一 故圣人(君王)云:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

﹣﹣(【春秋】老子)

为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。

﹣﹣(【春秋】孔子)

材料二 君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力。

﹣﹣(【战国】韩非子)

《春秋》之法,以人随君,以君随天……故屈民而伸君,屈君而伸天,《春秋》之大义也。

﹣﹣([西汉]董仲舒)

材料三 君之无道也多矣,民之不乐其生也久矣!……(君)自尊(注:尊崇)则无臣,无臣则无民,无民则为独夫。

﹣﹣(【清初】唐甄)

(1)根据材料一,概括指出老子与孔子主张中对“民”的不同态度。

(2)结合战国至秦汉中国历史发展的政治趋势,分别说明材料二中韩非子、董仲舒的君民关系主张有何历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括唐甄有关君民关系的主张所反映出的时代特征。

34.(18分)中国近现代留学潮,是在特定的历史背景下形成的,其整个发展过程呈现出明显的阶段特征。阅读材料,回答问题。

材料一 中国早期留学欧美运动始于幼童留学美国。从1872年到1875年间,先后派出四批共120名幼童赴美留学。由于海防的需要,从1877年开始,清政府又派出福建船政学堂四批学生赴欧留学,它开清政府向欧洲官派留学生之先河。留欧学生归国后很多成为北洋海军中的骨干。

﹣﹣摘编自周棉等《清末留学欧美运动析论》

材料二 经历重创的清政府开始把眼光从“泰西各国”转向小国日本,1898年8月,光绪皇帝发布上谕称:“自以派人出洋游学为要”“至游学之国,西洋不如东洋”。此后又令各省督抚遴选在职官员及学生送日游历游学,又于1903年8月制定“奖励游学毕业生章程”,对毕业生分别授予科举头衔,并予以录用。向日本派遣留学生便作为一项政策确立下来,赴日留学之风骤然兴起,留日学生也直线上升……从京师同文馆的选派生到各省保送的望族子弟,从在任知府、知县到一般小富百姓,纷纷联袂东渡,甚至出现了兄弟、父子、姐妹、夫婿相伴留学东洋的景象。

﹣﹣据彭洁《简论近代中国留学教育的变化》

材料三 1950年代留苏生的选派工作是一种自上而下的“小米筛子加细箩”式的层层选拔过程,可以说是一种“国家行为”下的留学运动。……在专业选择和分配上,80%以上的留苏学生选择的都是理工科,征询专业栏大都写着“祖国的需要,就是我们的志愿”。选派工作主要分为四个阶段:1951﹣﹣1953年采取“严格选拔,宁少勿滥”的方针,共派出1105名学生;1954﹣﹣1956年采取“严格审查,争取多派”的方针,共派出5189人;1957年﹣﹣1960年则采取“多派研究生,一般不派大学生”的方针,共有1198名留苏生;1961年﹣﹣1965年再改成“减少数量,提高质量,宁少勿滥”的方针,仅派出202人。

﹣﹣摘编自白冰等《论1950年代留苏生的派出一中苏关系的另一面》

(1)根据材料一,概括中国早期留学欧美运动出现的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动19世纪末20世纪初“赴日留学之风骤然兴起”的主要因素。

(3)根据材料三,概括1950年代新中国留苏生选派运动呈现出的特点,并结所学知识说明1954﹣1956年“严格审查,争取多派”方针产生的积极影响。

35.(20分)著名爱国华侨领袖陈嘉庚(1874﹣1961),为中国民主革命和新中国建设作出了卓越的页献,曾被毛泽东誉为“华侨旗帜、民族光辉”,阅读材料,回答问题。

材料一 1938年10月10日,陈嘉庚组织成立“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(简称南洋华侨总会)并当选为主席,其华侨领袖地位由此确立。至1941年底,总会汇到国内捐款计30亿元(新加坡币),他本人除认购10万元国债外,还每月捐2000元法币直至抗战。他组织大批机工回国服务,坚持滇缅公路的运输工作,领导爱国侨胞抵制日货、惩办汉奸,发动捐赠衣物,药品,救护车等工作。在其感召下,不少华侨青年相继回国参加抗战。1940年3月,陈嘉庚亲率总会组织的“南洋华侨回国慰劳考察团”回国考察,6月的延安之行给他留下很深的印象。他由此断定,中国的希望在延安。

﹣﹣据白寿彝总主编《中国通史》

材料二 陈嘉庚科学奖,其前身是1988年根据陈嘉庚亲属提议而设立的陈嘉庚奖。当时,设陈嘉庚奖的目的是专门奖励近年来获得原创性重大科技成就的在世中国公民。中科院学部受其委托专门负责评审,前后8次评奖共有63位杰出科学家获此殊荣。2003年2月,经国务院同意,中科院和中国银行共同出资成立陈嘉庚科学奖基金会。基金会以“奖励取得杰出科技成果的我国优秀科学家,以促进中国科学技术事业的发展,实现中华民族的伟大复兴”为宗旨,先后设陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖,共设六个奖项:数理科学奖、化学科学奖、生命科学奖、地球科学奖、信息技术科学奖、技术科学奖。

﹣﹣据姜天海《陈嘉庚科学奖:力挺原始创新的“中国诺奖”》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概述南洋华侨总会成立时国内抗战呈观出的基本态势。

(2)根据材料一并结合所学知识,简析陈嘉庚为何能对祖国抗战做出卓越贡献。

(3)根据材料二并结合所学知识,概括“陈嘉庚奖”设立的时代背景并说明其重大意义。

2019-2020学年山东省聊城市高一(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本大题共32小题,每小题1.5分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.【分析】本题考查中华文明的起源。题干中的关键信息是“石器时代……即从人类出现到青铜器出现”。

【解答】根据所学知识可知,石器时代,人们的生产工具是木石工具为主,分为打制石器为主的旧石器时代和以磨制石器为主的新石器时代;再结合材料中的“石器时代……即从人类出现到青铜器出现”可以得出,考古界划定石器时代的主要依据是当时的生产工具及其制作水平,故C正确。

氏族公社取代原始人群和贫富分化的出现均是在新石器时代,所以,A、B不是界划定石器时代的主要依据,故排除。

古人类所处的地域环境也不是划定石器时代的主要依据,故排除D。

故选:C。

2.【分析】本题考查西周政治制度。主要考查西周分封制。

【解答】通过材料“形成对周王室众星捧月般的政治格局,打破了之前邦国林立的状态”结合所学知识可知,西周分封制度下周天子成为诸侯的共主,形成了众星捧月格局,故C正确;

内外服制是商朝时期的制度,排除A;

王位继承制是王位继承方式,排除B;

中央集权制度形成于秦朝,排除D。

故选:C。

3.【分析】本题考查中华文明的传承与发展,解题的关键是“而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了”。

【解答】结合所学知识,秦国是边陲小国,在当时被其它诸侯国视为“夷狄之国”,根据“而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了”并结合所学知识,在战国诸侯兼并战争中,秦灭六国,统一中国,昔日的“夷狄之国”成为中原霸主,体现了秦国的封建化,也是华夏文化的认同加强,故A正确;

B不能反映材料主旨,排除;

CD是在秦朝建立后实行的制度,与材料时间不符,排除。

故选:A。

4.【分析】本题考查西周的分封制。主要考查西周分封制的解体。

【解答】通过材料可以看出,到战国时期,原来称为公或侯的诸侯国君改称王,实质上说明周天子的权威衰微,分封制开始遭到破坏,故A正确;

官僚政治正式形成于秦朝,排除B;

材料叙述的是政治制度,井田制是经济基础,排除C;

中法制不符合材料叙述内容 排除D。

故选:A。

5.【分析】本题考查百家争鸣。解题的关键是正确分析材料中墨子和李悝的观点的主旨,得出二人主张尚贤,进而得出答案。

【解答】依据材料中墨子和李悝的观点可知,二人都主张尚贤,即毋论出身,故A项正确。

BCD三项均在材料没有体现,排除。

故选:A。

6.【分析】本题主要考查秦朝的中央集权制度,解答本题只需正确解读题干所给材料中“明法度,定律令,皆以始皇起”、“然而公天下之端自秦始”、“三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其‘得圣人之威’”的主旨即可。

【解答】A.题干所给材料强调的是秦朝的制度创新,而不昰“秦国”。

B.题干所给材料信息没有涉及始皇个人的品行。

C.题干所给材料强调的是秦朝的制度创新,而非不是秦朝灭亡的原因。

D.依据题干所给材料中“明法度,定律令,皆以始皇起”、“然而公天下之端自秦始”、“三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其‘得圣人之威’”可知,三则材料共同强调秦朝制度的创新。

故选:D。

7.【分析】本题主要考查汉朝加强中央集权的措施,解答本题需抓住题干所给材料中的关键信息“汉武帝”“与反击匈奴的拓疆举措无直接关联”,并准确识记汉武帝时期加强中央集权的措施。

【解答】A.结合所学知识可知,汉武帝为打败匈奴任用卫青、霍去病开展三次反击战,最终打败了匈奴,使匈奴再也不敢南下而牧马,与题意不符。

B.结合所学知识可知,汉武帝时期对匈奴展开了大规模的战争,为巩固收复的失地,在河西走廊先后设酒泉、武威、张掖、敦煌四郡进行管理,与题意不符。

C.结合所学知识可知,汉武帝是为解决王国问题,颁布了“推恩令”与反击匈奴没有直接关联,与题意相符。

D.结合所学知识可知,汉武帝时期为联合西域各国攻打匈奴,先后两次派张骞出使西域,与题意不符。

故选:C。

8.【分析】本题考查孝文帝改革,解题的关键是“自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉”。

【解答】“自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉”表明北方民族交融冲击了传统华夷观念,故A正确;

B材料未体现,排除;

C是南宋,排除;

D错在“直接”,排除。

故选:A。

9.【分析】本题考查唐朝三省六部制。关键信息是:当时担任给事中(门下省主要职官之一)的魏征,坚持不肯署敕,这道命令最终无效。

【解答】结合所学知识可知,唐朝三省六部制中门下省负责审议,题干“当时担任给事中(门下省主要职官之一)的魏征,坚持不肯署敕,这道命令最终无效”是门下省职权的具体体现,故C正确。

题干是门下省权力行使的正常表现,故排除AB。

题干显示在一定程度上降低了行政效率,故排除D。

故选:C。

10.【分析】本题考查唐朝的政治制度。主要考查唐朝的藩镇割据。

【解答】通过材料信息可以看出,材料反映了五代十国的分裂局面,结合所学知识可知,这种分裂局面造成的根本原因在于唐朝末年的藩镇割据,故B正确;

朋党之争是统治集团中枢权力的纷争,排除A;

安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,并不是五代十国出现的根本原因,排除C;

黄巢起义打击了唐末统治,但并不是五代十国出现的根本原因,排除D。

故选:B。

11.【分析】本题主要考查科举制,解答本题需正确解读题干所给材料中“殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为‘天子门生’,而不再是考官的门生”的主旨,并正确掌握科举制的历史影响。

【解答】A.题干所给材料反映的是科举取士的“殿试”环节,与中央对地方的控制无关。

B.依据题干所给材料中“殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为‘天子门生’,而不再是考官的门生”并结合所学知识可知,这一做法反映

了皇帝掌握了用人权,强化君主用人权威。

C.结合所学知识可知,外朝是汉代时期的中央机构,与殿试无关。

D.题干所给材料强调的是强化君主的权威,“彰显殿试的权威与地位”与题干所给材料主旨不符。

故选:B。

12.【分析】本题考查中国古代政治制度的演变。主要考查元朝时期的边疆政策。

【解答】通过材料结合所学知识可知,元朝在地方实行行省制度,改变了之前的边疆治理方法,同时元朝实行民族压迫政策,故D叙述错误,符合题意。

通过材料“遂下江南,而天下为一……汉唐极盛之际,有不及焉”可以看出元朝天下一统疆域空前辽阔,A正确不符合题意。

通过材料“今皆赋役之,比于内地”结合所学知识可知,元朝边疆治理与内地一体化,故B叙述正确不符合题意。

通过材料“遂下江南,而天下为一”结合所学知识可知,元朝时期边地的统治比较稳定,故C叙述正确不符合题意。

故选:D。

13.【分析】本题考查明朝的民族政策,解题的关键信息是“令蒙古、色目人氏,既居中国,许与中国人家结婚姻,不许与本类自相嫁娶,违者男女两家抄没,入官为奴婢”。

【解答】“令蒙古、色目人氏,既居中国,许与中国人家结婚姻,不许与本类自相嫁娶,违者男女两家抄没,入官为奴婢”这有利于蒙古、色目人与中国人通婚,促进了民族融合,故C正确;

回族形成是在元朝,故AB错误;

D不符合史实,排除。

故选:C。

14.【分析】本题考查中国古代手工业的商业的发展。题干中的关键信息是“日给柴、米,盐,菜,歇工停给”“量其劳力,日给钞贯”。

【解答】根据所学知识可知,“计日受值”体现了劳动力的市场化,即资本主义萌芽,是商品经济发展的结果。材料中官营手工业的工匠“日给柴、米,盐,菜,歇工停给”“量其劳力,日给钞贯”,表明明代工匠制度也适应商品经济的发展而放松了人身控制,故C正确。

材料体现了商品经济发展的必然,而不是小农经济发展的必然,故排除A。

材料体现了官营手工业对工匠人身控制的放松,而不是强调资本主义性质的雇佣关系,故排除B。

材料反映的是官营手工业的变化,而不是民营手工业的变革,故排除D。

故选:C。

15.【分析】本题考查中国古代的文学成就。题干中的关键信息示意图中的“小说读者与传播方式”。

【解答】根据图示可知,直接读者迈过阅读小说文本来接受小说内容,其获取文本的方式主要有购买转借及租赁;间接读者则依靠听书、看戏等途径接受通俗小说的内容;直接读者与间接读者又分别确立了明清通俗小说两种基本的传播方式﹣﹣版籍传播与曲艺传播。由此可知,明清通俗小说传播途径呈现多样化,故D项正确。

材料没有涉及社会上层阅读小说的方式,故排除A项。

B中的“唯一”太绝对,C在材料中体现不出来,均排除。

故选:D。

16.【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性。主要考查清政府近代国家意识。

【解答】通过材料“永保和平的万年和约”结合所学知识可知,清政府此时还没有认识到《南京条约》危害,而上海“租界”的形成,说明其缺乏近代国家主权观念,故A正确;

B叙述不符合材料主旨,排除;

通过材料可以看出,清政府此时并不谙熟国际法及外交规则,排除C;

材料信息未说明清政府无力管控地方官,排除D。

故选:A。

17.【分析】本题主要考查太平天国运动,要求学生结合太平天国运动的特征以及产生的影响来进行分析。

【解答】A.材料并不能体现出满汉矛盾,非常尖锐。

B.从材料可以看出,在太平天国运动之前满足官僚和汉族官僚的比例差不多。太平天国运动冲击了清政府的统治,使得清政府不得不起用大量的汉族官僚,所以汉族官僚的比重远远超过满足官僚。

C.材料中汉族官僚的增多并没有为洋务运动埋下隐患。

D.材料中满汉官僚的比例变化没有体现出中外反动势力勾结的特点。

故选:B。

18.【分析】本题主要考查鸦片战争,要求学生结合鸦片战争时间特征来分析。

【解答】A.材料反映的是庚子年八国联军侵华。在此之前的跟资源应该是1840年,结合所学知识我们可知这一年鸦片战争爆发。

B.《南京条约》是在1842年签订的。

C.洋务运动是1861年开始的。

D.《马关条约》是1895年签订的。

故选:A。

19.【分析】本题主要考查孙中山的主要活动事迹,解答本题需抓住题干所给材料中的关键信息“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的”,并准确识记孙中山的活动事迹。

【解答】①.依据题干所给材料中“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的”并结合所学可知,孙中山创立了革命政党中国同盟会,是中国第一个全国性的资产阶级革命政党,从此中国革命有了的資产阶级革命政党的领导。

②.结合所学知识可知,1905年孙中山在《民报》发刊词中阐发了三民主义,中国革命有了明确的奋斗目标。

③.结合所学知识可知,1894年孙中山创办兴中会是其革命的开端,而不是武昌起义。

④.结合所学知识可知,1912年3月为限制袁世凯,维护民主共和,颁布了《中华民国临时约法》。

故选:B。

20.【分析】本题考查近现代中国社会习俗的变迁,解题的关键信息是“阴阳合历”,结合民国时期社会习俗变迁表现分析。

【解答】依据材料“阴阳合历”结合所学可知,阳历是中华民国后实行的,因此材料应该是民国时期的社会风貌,即北洋军阀统治时期,故D符合题意。

A、B、C均是清政府统治时期,排除。

故选:D。

21.【分析】本题考查中国近代民族工业的发展。主要考查中国近代民族工业发展的特点。

【解答】通过材料“工业无产阶级人数虽不多”结合所学知识可知,工业无产阶级是随着工业发展而壮大的,人数不多,说明中国民族工业发展程度低,故D正确;

北洋军阀割据混战与民族工业人数无关,排除A;

中外反动势力联合绞杀的中国内部的农民起义,排除B;

列强在华企业也是中国无产阶级产生的一个条件,排除C。

故选:D。

22.【分析】本题主要考查新民主主义革命,要求学生结合中共领导的民主革命斗争表现来分析。

【解答】结合所学知识我们可知,1929年召开的古田会议主要是确立了党对军队的绝对领导权。是人民解放军建设历史上的一座里程碑。B符合题干的要求,其他选项都不正确。

故选:B。

23.【分析】本题主要考查红军长征,要求学生结合遵义会议的特点来分析。

【解答】A.八七会议是1927年召开的,和材料时间不相符。

B.1935年遵义会议的召开是中共由幼稚走向成熟的标志。纠正了在这之前的错误。独立自主的解决中国革命的问题。体现了材料的特点。

C.瓦窑堡会议之前中共已经开始解决自己的问题。

D.洛川会议是在1936年。

故选:B。

24.【分析】本题考查抗日战争,根据题干中“取消一切推翻国民党…没收地主土地政策”“改编为国民革命军”进行分析。

【解答】根据材料中“取消一切推翻国民党…没收地主土地政策”“改编为国民革命军”可见题干中宣言主张停止国共阶级对立,并使共产党军队番号统一于国民党麾下,反映了国共合作即将实现,故A项正确。

B项,国民革命运动中国共为合作关系,排除。

C项,第五次反“围剿“时期国共对立,排除。

D项,中国形式上统一是在1928年的宁汉合流,排除。

故选:A。

25.【分析】本题考查抗日战争,根据题干“领导沦陷区人积极开展抗日宣传,同时组织领导沦陷区的工人以怠工,罢工等斗争形式破坏日军掠夺资源的部署,还利用日伪矛盾发动群众进行斗争”进行分析。

【解答】结合材料“领导沦陷区人积极开展抗日宣传,同时组织领导沦陷区的工人以怠工,罢工等斗争形式破坏日军掠夺资源的部署,还利用日伪矛盾发动群众进行斗争”可知敌后抗战中,共产党发动人民群众积极抗战,利用日伪矛盾强化统一战线,故B项符合题意。

A项,题干不能体现对敌斗争的复杂与残酷性,排除。

C项,题干并未强调人民群众的抗日情绪,排除。

D项,题干并强调日本侵华方针的特点,排除。

故选:B。

26.【分析】本题主要考查解放战争,要求学生结合解放战争的过程特征来分析。

【解答】从材料的时间可以看出,在1948年11月,人民解放军的数量超过了国民党军队。而当时国共双方正在进行战略决战。C符合题干的要求,其他选项时间都不正确。

故选:C。

27.【分析】本题考查朝鲜战争。解题的关键是抓住关键信息“20世纪50年代初期”、“彭德怀”、“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”,结合抗美援朝的概况和影响分析。

【解答】依据材料“20世纪50年代初期”、“彭德怀”、“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”等信息,结合所学可知,1950﹣1953年由彭德怀领导的抗美援朝战争打破了美国不可战胜的神话,符合题意,故C项正确。

A项是1945﹣1949年,与材料时间不符,排除。

BD项涉及的是新中国初期国民经济恢复发展的措施,不符合题意,排除。

故选:C。

28.【分析】本题考查和平共处五项原则,解题的关键是“20世纪50年代”、“如果接受上述原则并按照这些原则办事…就会缓和目前存在于世界上的紧张局势”。

【解答】依据题干“20世纪50年代”、“如果接受上述原则并按照这些原则办事…就会缓和目前存在于世界上的紧张局势”,结合所学可知,和平共处五项原则是1953年周恩来会见印度代表团时提出的外交原则,是解决国与国之间的准则,符合题意,故B项正确;

A不符合题意,排除;

日内瓦会议涉及的印度支那问题,材料没有体现,故C项错误;

D是万隆会议,排除。

故选:B。

29.【分析】本题考查新中国经济建设的相关知识。关键信息有“这是‘大跃进’、人民公社化运动和‘反右倾’斗争的严重后果,其沉痛的教训应该认真总结和记取”。

【解答】结合所学知识可知,由于大跃进运动、人民公社运动、三年自然灾害等,导致20世纪60年代初期中国经济出现严重困难,中央及时提出“调整、巩固、充实、提高”的方针进行调整,故D正确。

A出现在建国初期,排除。

B是中共八大主要内容,排除。

1958年5月,中国共产党第八次全国代表大会第二次全体会议根据毛泽东的创议,通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,排除C。

故选:D。

30.【分析】本题考查十一届三中全会,解答的关键信息是冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为拨乱反正和改革开放的思想先导,并为历史性转折作了重要的思想理论准备。

【解答】联系所学可知,真理标准问题的大讨论,冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为拨乱反正和改革开放的思想先导,并为历史性转折作了重要的思想理论准备。A正确;

“三步走”发展战略是党的十三大提出的经济发展战略,排除B;

十一届三中全会做出了改革开放的伟大决策,是中国历史上的重大转折点,排除C;

中共十八大报告首次提出“两个一百年”奋斗目标,排除D。

故选:A。

31.【分析】本题考查新中国的科学技术成就。题干中的关键信息是“改革开放以来”。

【解答】2017年,我国首台量子计算机研制成功,符合题干中“改革开放以来”的时间要求,故D项正确。

第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,袁隆平成功培育出籼型杂交水稻是在1973年,第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射是在1970年,三者均与“改革开放以来”的时间要求不符,故排除A、B、C三项。

故选:D。

32.【分析】本题考查新时代中国的治国理政,解答的关键信息是“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

【解答】联系所学可知,中共十九大上习近平主席提出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

故选:D。

二、非选择题:本大题共3小题,其中第33题14分,第34题18分,第35题20分,共52分.

33.【分析】本题考查中国古代的思想。(1)本小问,依据材料一,提取有效信息分析;(2)本小问,结合中国古代专制主义中央集权加强的趋势,依据材料二,结合韩非和董仲舒思想影响分析;(3)本小问,结合明清时期的政治、经济、思想特点分析。

【解答】(1)本小问的不同态度,依据材料一“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”可以得出老子主张无为而治,而民治;依据材料一“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之”可以得出孔子主张以德治民,民自悦服。

(2)本小问的意义,结合所学可知,战国至秦汉中国历史发展的政治趋势是专制主义中央集权制度不断加强,因此依据材料二,结合韩非和董仲舒思想主张及其意义分析。

(3)本小问的时代特征,依据材料三,结合唐甄所处的时代从政治、经济、思想等方面分析。

故答案为:

(1)不同态度:老子:无为而治,而民自治,孔子:以德治民(实行德治),民自悦服。

(2)历史意义:韩非子建立君主权威,控制臣民的主张,体现了建立中央集权的政治思想,适应了建立专制集权的社会趋势,使法家学说逐渐成为新兴地主阶级的治国理论;董仲舒的君权神授,尊崇儒术主张,适应了西汉神化皇权,巩固和发展大一统国家的时代需要,也使汉代儒学被确立为封建社会的主流意识形态。

(3)时代特征:君主专制加强,社会矛盾激化;商品经济进入新的繁荣期,出现新的生产方式,思想界活跃,带有反封建色彩的进步思想产生;封建制度渐趋衰落。

34.【分析】(1)本题考查洋务运动,需结合中国早期留学欧美运动出现的历史背景来解答。

(2)本题考查戊戌变法、清末新政,需结合19世纪末20世纪初“赴日留学之风骤然兴起”的主要因素来解答。

(3)本题考查新中国初期的外交、一五计划,需结合1950年代新中国留苏生选派运动呈现出的特点、1954﹣1956年“严格审查,争取多派”方针产生的积极影响来解答。

【解答】(1)由“1872年到1875年”可知,洋务运动开展,急需专业人才;边疆危机频现,海防建设提上日程。

(2)结合所学知识,民族危机日益加深;明治维新的刺激;民族资本主义初步发展;政府重视留日与“新政”的实施;科举制的废止;西学广泛传播;民主革命形势高涨;民众救亡意识日益觉醒;进步人士的推动。

(3)第一小问,由“国家行为”“严格选拔,宁少勿滥”“严格审查,争取多派”“多派研究生,一般不派大学生”“减少数量,提高质量,宁少勿滥”可知,以服务于新中国经济建设为目标,由国家主导,政治色彩浓厚;随中苏关系的亲疏变化而波动;体现出无私奉献,建设新国家的时代风貌。第二小问,结合所学知识,促使1950年代留苏高潮的出现;有利于“一五”计划的实施;为国家建设培养了大批骨干人才;有利于中苏交流合作。

故答案为:

(1)历史背景:洋务运动开展,急需专业人才;边疆危机频现,海防建设提上日程。

(2)主要因素:民族危机日益加深;明治维新的刺激;民族资本主义初步发展;政府重视留日与“新政”的实施;科举制的废止;西学广泛传播;民主革命形势高涨;民众救亡意识日益觉醒;进步人士的推动。

(3)特点:以服务于新中国经济建设为目标,由国家主导,政治色彩浓厚;随中苏关系的亲疏变化而波动;体现出无私奉献,建设新国家的时代风貌。

积极影响:促使1950年代留苏高潮的出现;有利于“一五”计划的实施;为国家建设培养了大批骨干人才;有利于中苏交流合作。

35.【分析】(1)本题主要考查抗日战争。要求学生结合抗战时期的特征以及华侨对华援助的表现来分析。

(2)本题主要考查抗日战争。要求学生结合抗战时期华侨对华援助抗战的表现来分析。

(3)本题主要考查改革开放,要求学生结合改革开放以来华侨援助国家经济和科技发展的表现来进行分析。

【解答】(1)结合材料和所学知识,我们可知南洋华侨总会成立于1938年。当时中国正在进行抗日战争,其基本的态势是:正面战场上四大会战相继失利;日军占领中国大片国土;八路军,新四军开辟了敌后战场,战略上配合了正面战场;武汉、广州沦陷,抗战即将进入相持阶段;《论持久战》的发表,增强了全国人民坚持抗战的信心和决心。

(2)从材料和所学知识我们可知陈嘉庚为祖国抗战做出了巨大贡献,其主要的原因是:陈嘉庚是华侨领袖,国际影响力大;南洋商界巨子,实力雄厚;无私奉献,爱国意志坚定;率先垂范,华侨青年积极响应;爱憎分明,具有政治远见;客观上国际形势有利。

(3)从材料和所学知识可以看出,陈嘉庚奖的设立,其背景主要是:第三次科技革命方兴未艾;实行改革开放;国家高科技发展计划实施;现代化建设稳步推进;海外留学人员数量增多。这一奖项的设立产生了积极作用,主要体现为:推动了国家科学奖励机制的改革;有利于原创科技成果的涌现;有利于提升综合国力;有利于留学生学成报效祖国;是对陈嘉庚爱国情怀与历史贡献的继承和褒奖。

故答案为:

(1)基本态势:正面战场上四大会战相继失利;日军占领中国大片国土;八路军,新四军开辟了敌后战场,战略上配合了正面战场;武汉、广州沦陷,抗战即将进入相持阶段;《论持久战》的发表,增强了全国人民坚持抗战的信心和决心,(答出其中2点即得满分,)

(2)原因:华侨领袖,国际影响力大;南洋商界巨子,实力雄厚;无私奉献,爱国意志坚定;率先垂范,华侨青年积极响应;爱憎分明,具有政治远见;客观上国际形势有利。(答出其中2点即得满分,)

(3)时代背景:第三次科技革命方兴未艾;实行改革开放;国家高科技发展计划实施;现代化建设稳步推进;海外留学人员数量增多。

重大意义:推动了国家科学奖励机制的改革;有利于原创科技成果的涌现;有利于提升综合国力;有利于留学生学成报效祖国;是对陈嘉庚爱国情怀与历史贡献的继承和褒奖

一、选择题:本大题共32小题,每小题1.5分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.(1.5分)石器时代,是考古界对早期人类历史划定分期的第一个时代,即从人类出现到青铜器出现,大约始于距今二三百万年,止于距今5000年至2000年左右。由此可知,考古界划定石器时代的主要依据是( )

A.氏族公社取代原始人群 B.贫富分化是否已经出现

C.生产工具及其制作水平 D.古人类所处的地域环境

2.(1.5分)西周时,开发了边远地区,扩大了统治区域,并逐步构织出遍布全国的交通网络,形成对周王室众星捧月般的政治格局,打破了之前邦国林立的状态,促使这一局面出现的主要因素是推行( )

A.内外服制 B.王位世袭制 C.分封制 D.中央集权制

3.(1.5分)“夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了,这主要反映了先秦时期( )

A.华夏文化的认同加强 B.农耕文明的扩展

C.中央集权制度的形成 D.三公九卿制的施行

4.(1.5分)春秋时,各诸侯国的国君一般称为“公”或“侯”,而到战国时却自称为“王”,国王是最高权力的代表,总揽国家的统治权,这一变化主要反映出,战国时期( )

A.分封制遭到破坏 B.官僚政治正式确立

C.井田制开始瓦解 D.宗法制影响扩大

5.(1.5分)墨子说:“故古者圣王之为政,列德而尚贤。虽在农与工肆之人,有能则举之”。李悝认为“为国之道,食有劳而禄有功。使有能而赏必行,罚必当。”由此可见,两人选人标准的相似之处是( )

A.毋论出身 B.军功高低 C.品行优劣 D.能力大小

6.(1.5分)如表中所列言论,其共同的着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度,定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记?李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也…然而公天下之端自秦始。 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著?三代至秦》

A.秦国奠定霸业 B.始皇个人品行

C.秦朝速亡原因 D.秦朝制度创新

7.(1.5分)汉武帝在位期间,在稳固边疆的基础上大规模开疆拓土,汉朝国威远扬。下列与反击匈奴的拓疆举措无直接关联的是( )

A.任用卫青、霍去病开展三次反击战

B.设酒泉、武威、张掖、敦煌四郡

C.颁布“推恩令”分解削弱诸侯势力

D.召募并派遣张骞两次出使西域

8.(1.5分)《资治通鉴》卷140概括记述了北魏孝文帝改姓氏的诸多措施。宋末元初人胡三省在注释此处时感慨道:“呜呼,自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉!”这一感慨可以佐证,孝文帝时的北方民族交融( )

A.冲击了传统华夷观念 B.巩固了士族的政治地位

C.实现了经济重心南移 D.直接促成了隋朝统一

9.(1.5分)贞观初年,唐太宗签署了中书省起草的关于征点十八岁以下男丁为兵的敕文,并下发到门下省。当时担任给事中(门下省主要职官之一)的魏征,坚持不肯署敕,这道命令最终无效。魏征此举( )

A.削弱了中书省的权限 B.说明决策权发生异变

C.符合工作程序与职权 D.有利于提高行政效率

10.(1.5分)运用“时间尺度”是历史学作为时间的科学的具体体现之一。所谓时间尺度,指的是研究者在观察、分析其研究对象时所采用的一种时间上的度量工具或方法。读图,从更长的时间尺度审视,造成这一历史局面的主导因素是( )

A.朋党之争 B.藩镇太重 C.安史之乱 D.黄巢起义

11.(1.5分)自宋太祖开宝六年起,凡被礼部考试录取的考生均须经过殿试,凡于殿试中进士者皆即授官,无须再经吏部其他选试。殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为“天子门生”,而不再是考官的门生,下列对这一做法政治意图的相关解释最合理的应是( )

A.加强中央对地方的控制 B.强化君主用人权威

C.重组中枢机构架空外朝 D.彰显殿试的权威与地位

12.(1.5分)《元史》编纂者言:“汉梗于北,隋不能服东夷,唐患在西戎,宋患常在西北。若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一……汉唐极盛之际,有不及焉。盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁摩之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”上述言论的含义不包括,元代( )

A.天下一统疆域空前辽阔 B.边疆治理与内地一体化

C.对边地的统治比较稳定 D.延续羁縻实行民族平等

13.(1.5分)洪武五年(1372年),明政府发布文告:“令蒙古、色目人氏,既居中国,许与中国人家结婚姻,不许与本类自相嫁娶,违者男女两家抄没,入官为奴婢。”这一政策( )

A.推动了回族前身回回人的出现

B.继承发展了元代“四等人制”

C.有利于社会稳定与民族交融

D.迫使蒙古贵族势力退回草原

14.(1.5分)明初规定:“在京工匠上工者,日给柴、米,盐,菜,歇工停给”;1391年,政府进一步规定,凡在内府投作的工匠,“量其劳力,日给钞贯”。明代工匠制度的这一变化( )

A.是小农经济发展的必然

B.标志着新的生产关系出现

C.适应了商品经济的发展

D.导致民营手工业后来居上

15.(1.5分)下面是明清时期小说读者与传播方式示意图,据此可知,明清小说( )

A.直接读者均属社会上层

B.成为当时文学的唯一体裁

C.曲艺传播优于版籍传播

D.传播途径呈现多样化趋势

16.(1.5分)《南京条约》签订后,清政府视之为“永保和平的万年和约”;1845年,上海道台宫慕久因害怕华洋杂居滋事,自愿把上海县黄浦江河滩上的一块不毛之地划给英国人当租界并签下《上海租地章程》。上述现象说明,清政府当时( )

A.缺乏近代国家主权观念 B.能妥善化解华洋间矛盾

C.谙熟国际法及外交规则 D.失去对地方官的控制力

17.(1.5分)如图是19世纪40﹣﹣60年代清政府中满人与汉人出任巡抚人数变化柱状图。对图中的这一变化解读合理的是( )

A.反映出满汉矛盾日益尖锐

B.太平天国冲击了政权结构

C.为洋务运动埋下重大隐患

D.中外反动势力相勾结所致

18.(1.5分)光绪庚子年(1900年),八国联军发动侵华战争,攻陷天津、北京,史称“庚子之变”或“庚子国难”。发生在此前最近一个庚子年的历史事件是( )

A.鸦片战争爆发 B.《南京条约》签订

C.洋务运动启动 D.《马关条约》签订

19.(1.5分)“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的,”毛泽东得出这一历史性判断应主要基于,孙中山( )

①创立了革命政党中国同盟会

②提出了三民主义革命理论

③把武昌起义作为革命的开端

④颁布了《中华民国临时约法》

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

20.(1.5分)中国近代某一时期,剪辫与留辫、放足与缠足、洋装与长袍、鞠躬与跪拜、科学与迷信等长期并存,一副联语在当时颇为流行:“男女平权,公说公有理,婆说婆有理;阴阳合历,你过你的年,我过我的年”这一时期应是( )

A.洋务运动时期 B.维新变法运动时期

C.清末新政时期 D.北洋军阀统治时期

21.(1.5分)毛泽东在《中国社会各阶级的分析》一文中指出,“工业无产阶级人数虽不多,却是中国新的生产力的代表者,是近代中国最进步的阶级,做了革命运动的领导力量”。近代中国工业无产阶级人数“不多”的主要原因是( )

A.北洋军阀长期割据混战 B.中外反动势力联合绞杀

C.列强在华企业压制排挤 D.民族工业发展艰难曲折

22.(1.5分)之所以说古田会议是人民军队建设史上的一座里程碑,主要是因为它( )

A.确立了毛泽东在全党的领导地位

B.创造性地解决了党指挥枪的问题

C.提出了反抗国民党反动派的方针

D.标志着工农武装割据理论形成

23.(1.5分)“过去我们就是由先生把着手写字,从1921年党成立到1934年,我们吃了先生的亏,纲领由先生起草,中央全会的决定也由先生起草,特别是1934年,使我们遭受了很大的损失,从那以后,我们就懂得了要自已想问题……”。材料中毛泽东所说“我们”开始“自己想问题”的重要标志是( )

A.八七会议 B.遵义会议 C.瓦窑堡会议 D.洛川会议

24.(1.5分)下列宣言的发表,主要反映了中国当时( )

A.国共合作抗日即将实现

B.国民革命运动转入低潮

C.第五次反“围剿“全面失利

D.形式上实现了全国统一

25.(1.5分)针对日军实行的“以战养战”,中国共产党在极端困难的条件下,领导沦陷区人积极开展抗日宣传,同时组织领导沦陷区的工人以怠工,罢工等斗争形式破坏日军掠夺资源的部署,还利用日伪矛盾发动群众进行斗争。这主要体现了( )

A.相持阶段对敌斗争的残酷复杂

B.党的群众路线与统一战线策略

C.沦陷区人民抗日救亡运动高涨

D.日本侵华方针政策的阴险狠毒

26.(1.5分)下面是人民解放战争时期国共双方兵力对比表。据该表可知,人民解放军总兵力占据优势开始于( )

时间 人民解放军 国民党军

1946年7月 127万人 430万人

1948年8月 280万人 365万人

1948年11月 300万人 290万人

A.全面内战爆发时 B.战略反攻开始前

C.三大战役进行中 D.渡江战役胜利后

27.(1.5分)20世纪50年代初期,彭德怀说“(_的胜利)雄辩地证明:西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了,”文中的空格处应填( )

A.人民解放战争 B.银元之战

C.抗美援朝战争 D.米棉之战

28.(1.5分)20世纪50年代,某外交声明宣称:“两国总理承认,在亚洲及世界各地存在着不同的社会制度和政治制度。然而,如果接受上述原则并按照这些原则办事……就会缓和目前存在于世界上的紧张局势。”与该声明密切相关的新中国外交活动是( )

A.加入社会主义阵营 B.提出和平共处五项原则

C.出席日内瓦会议 D.首倡“求同存异”方针

29.(1.5分)“粮、油和蔬菜、副食品等的极度缺乏,严重危害了人民群众的健康和生命……这是‘大跃进’、人民公社化运动和‘反右倾’斗争的严重后果,其沉痛的教训应该认真总结和记取。为克服这一因难局面,党和国家( )

A.实施了过渡时期的总路线

B.提出关于正确处理人民内部矛盾的思想

C.制定了建设社会主义总路线

D.实行了“调整、巩固、充实、提高”的方针

30.(1.5分)在新中国历史上,它冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为拨乱反正和改革开放的思想先导,并为历史性转折作了重要的思想理论准备。这里的“它”应是指( )

A.真理标准问题的大讨论

B.“三步走”发展战略的制定

C.十一届三中全会的召开

D.“两个一百年”奋斗目标的提出

31.(1.5分)《我国经济建设的历史经验》一文认为:“中国的经验第一条就是自力更生为主。我们很多东西是靠自己搞出来的……这样,就可以振奋起整个国家奋发图强的精神。”改革开放以来,我国取得的科技成就中能印证这一观点的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.成功培育出籼型杂交水稻

C.首颗人造卫星发射成功

D.首台量子计算机研制成功

32.(1.5分)“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代……我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,”这一科学论断应出自( )

A.中共八大 B.中共十五大 C.中十七大 D.中共十九大

二、非选择题:本大题共3小题,其中第33题14分,第34题18分,第35题20分,共52分.

33.(14分)君民关系是先秦诸子争鸣的焦点之一,也是中国古代政治学说的重要内容之一。

阅读材料,回答问题:

材料一 故圣人(君王)云:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

﹣﹣(【春秋】老子)

为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。

﹣﹣(【春秋】孔子)

材料二 君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力。

﹣﹣(【战国】韩非子)

《春秋》之法,以人随君,以君随天……故屈民而伸君,屈君而伸天,《春秋》之大义也。

﹣﹣([西汉]董仲舒)

材料三 君之无道也多矣,民之不乐其生也久矣!……(君)自尊(注:尊崇)则无臣,无臣则无民,无民则为独夫。

﹣﹣(【清初】唐甄)

(1)根据材料一,概括指出老子与孔子主张中对“民”的不同态度。

(2)结合战国至秦汉中国历史发展的政治趋势,分别说明材料二中韩非子、董仲舒的君民关系主张有何历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括唐甄有关君民关系的主张所反映出的时代特征。

34.(18分)中国近现代留学潮,是在特定的历史背景下形成的,其整个发展过程呈现出明显的阶段特征。阅读材料,回答问题。

材料一 中国早期留学欧美运动始于幼童留学美国。从1872年到1875年间,先后派出四批共120名幼童赴美留学。由于海防的需要,从1877年开始,清政府又派出福建船政学堂四批学生赴欧留学,它开清政府向欧洲官派留学生之先河。留欧学生归国后很多成为北洋海军中的骨干。

﹣﹣摘编自周棉等《清末留学欧美运动析论》

材料二 经历重创的清政府开始把眼光从“泰西各国”转向小国日本,1898年8月,光绪皇帝发布上谕称:“自以派人出洋游学为要”“至游学之国,西洋不如东洋”。此后又令各省督抚遴选在职官员及学生送日游历游学,又于1903年8月制定“奖励游学毕业生章程”,对毕业生分别授予科举头衔,并予以录用。向日本派遣留学生便作为一项政策确立下来,赴日留学之风骤然兴起,留日学生也直线上升……从京师同文馆的选派生到各省保送的望族子弟,从在任知府、知县到一般小富百姓,纷纷联袂东渡,甚至出现了兄弟、父子、姐妹、夫婿相伴留学东洋的景象。

﹣﹣据彭洁《简论近代中国留学教育的变化》

材料三 1950年代留苏生的选派工作是一种自上而下的“小米筛子加细箩”式的层层选拔过程,可以说是一种“国家行为”下的留学运动。……在专业选择和分配上,80%以上的留苏学生选择的都是理工科,征询专业栏大都写着“祖国的需要,就是我们的志愿”。选派工作主要分为四个阶段:1951﹣﹣1953年采取“严格选拔,宁少勿滥”的方针,共派出1105名学生;1954﹣﹣1956年采取“严格审查,争取多派”的方针,共派出5189人;1957年﹣﹣1960年则采取“多派研究生,一般不派大学生”的方针,共有1198名留苏生;1961年﹣﹣1965年再改成“减少数量,提高质量,宁少勿滥”的方针,仅派出202人。

﹣﹣摘编自白冰等《论1950年代留苏生的派出一中苏关系的另一面》

(1)根据材料一,概括中国早期留学欧美运动出现的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动19世纪末20世纪初“赴日留学之风骤然兴起”的主要因素。

(3)根据材料三,概括1950年代新中国留苏生选派运动呈现出的特点,并结所学知识说明1954﹣1956年“严格审查,争取多派”方针产生的积极影响。

35.(20分)著名爱国华侨领袖陈嘉庚(1874﹣1961),为中国民主革命和新中国建设作出了卓越的页献,曾被毛泽东誉为“华侨旗帜、民族光辉”,阅读材料,回答问题。

材料一 1938年10月10日,陈嘉庚组织成立“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(简称南洋华侨总会)并当选为主席,其华侨领袖地位由此确立。至1941年底,总会汇到国内捐款计30亿元(新加坡币),他本人除认购10万元国债外,还每月捐2000元法币直至抗战。他组织大批机工回国服务,坚持滇缅公路的运输工作,领导爱国侨胞抵制日货、惩办汉奸,发动捐赠衣物,药品,救护车等工作。在其感召下,不少华侨青年相继回国参加抗战。1940年3月,陈嘉庚亲率总会组织的“南洋华侨回国慰劳考察团”回国考察,6月的延安之行给他留下很深的印象。他由此断定,中国的希望在延安。

﹣﹣据白寿彝总主编《中国通史》

材料二 陈嘉庚科学奖,其前身是1988年根据陈嘉庚亲属提议而设立的陈嘉庚奖。当时,设陈嘉庚奖的目的是专门奖励近年来获得原创性重大科技成就的在世中国公民。中科院学部受其委托专门负责评审,前后8次评奖共有63位杰出科学家获此殊荣。2003年2月,经国务院同意,中科院和中国银行共同出资成立陈嘉庚科学奖基金会。基金会以“奖励取得杰出科技成果的我国优秀科学家,以促进中国科学技术事业的发展,实现中华民族的伟大复兴”为宗旨,先后设陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖,共设六个奖项:数理科学奖、化学科学奖、生命科学奖、地球科学奖、信息技术科学奖、技术科学奖。

﹣﹣据姜天海《陈嘉庚科学奖:力挺原始创新的“中国诺奖”》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概述南洋华侨总会成立时国内抗战呈观出的基本态势。

(2)根据材料一并结合所学知识,简析陈嘉庚为何能对祖国抗战做出卓越贡献。

(3)根据材料二并结合所学知识,概括“陈嘉庚奖”设立的时代背景并说明其重大意义。

2019-2020学年山东省聊城市高一(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本大题共32小题,每小题1.5分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.【分析】本题考查中华文明的起源。题干中的关键信息是“石器时代……即从人类出现到青铜器出现”。

【解答】根据所学知识可知,石器时代,人们的生产工具是木石工具为主,分为打制石器为主的旧石器时代和以磨制石器为主的新石器时代;再结合材料中的“石器时代……即从人类出现到青铜器出现”可以得出,考古界划定石器时代的主要依据是当时的生产工具及其制作水平,故C正确。

氏族公社取代原始人群和贫富分化的出现均是在新石器时代,所以,A、B不是界划定石器时代的主要依据,故排除。

古人类所处的地域环境也不是划定石器时代的主要依据,故排除D。

故选:C。

2.【分析】本题考查西周政治制度。主要考查西周分封制。

【解答】通过材料“形成对周王室众星捧月般的政治格局,打破了之前邦国林立的状态”结合所学知识可知,西周分封制度下周天子成为诸侯的共主,形成了众星捧月格局,故C正确;

内外服制是商朝时期的制度,排除A;

王位继承制是王位继承方式,排除B;

中央集权制度形成于秦朝,排除D。

故选:C。

3.【分析】本题考查中华文明的传承与发展,解题的关键是“而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了”。

【解答】结合所学知识,秦国是边陲小国,在当时被其它诸侯国视为“夷狄之国”,根据“而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了”并结合所学知识,在战国诸侯兼并战争中,秦灭六国,统一中国,昔日的“夷狄之国”成为中原霸主,体现了秦国的封建化,也是华夏文化的认同加强,故A正确;

B不能反映材料主旨,排除;

CD是在秦朝建立后实行的制度,与材料时间不符,排除。

故选:A。

4.【分析】本题考查西周的分封制。主要考查西周分封制的解体。

【解答】通过材料可以看出,到战国时期,原来称为公或侯的诸侯国君改称王,实质上说明周天子的权威衰微,分封制开始遭到破坏,故A正确;

官僚政治正式形成于秦朝,排除B;

材料叙述的是政治制度,井田制是经济基础,排除C;

中法制不符合材料叙述内容 排除D。

故选:A。

5.【分析】本题考查百家争鸣。解题的关键是正确分析材料中墨子和李悝的观点的主旨,得出二人主张尚贤,进而得出答案。

【解答】依据材料中墨子和李悝的观点可知,二人都主张尚贤,即毋论出身,故A项正确。

BCD三项均在材料没有体现,排除。

故选:A。

6.【分析】本题主要考查秦朝的中央集权制度,解答本题只需正确解读题干所给材料中“明法度,定律令,皆以始皇起”、“然而公天下之端自秦始”、“三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其‘得圣人之威’”的主旨即可。

【解答】A.题干所给材料强调的是秦朝的制度创新,而不昰“秦国”。

B.题干所给材料信息没有涉及始皇个人的品行。

C.题干所给材料强调的是秦朝的制度创新,而非不是秦朝灭亡的原因。

D.依据题干所给材料中“明法度,定律令,皆以始皇起”、“然而公天下之端自秦始”、“三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其‘得圣人之威’”可知,三则材料共同强调秦朝制度的创新。

故选:D。

7.【分析】本题主要考查汉朝加强中央集权的措施,解答本题需抓住题干所给材料中的关键信息“汉武帝”“与反击匈奴的拓疆举措无直接关联”,并准确识记汉武帝时期加强中央集权的措施。

【解答】A.结合所学知识可知,汉武帝为打败匈奴任用卫青、霍去病开展三次反击战,最终打败了匈奴,使匈奴再也不敢南下而牧马,与题意不符。

B.结合所学知识可知,汉武帝时期对匈奴展开了大规模的战争,为巩固收复的失地,在河西走廊先后设酒泉、武威、张掖、敦煌四郡进行管理,与题意不符。

C.结合所学知识可知,汉武帝是为解决王国问题,颁布了“推恩令”与反击匈奴没有直接关联,与题意相符。

D.结合所学知识可知,汉武帝时期为联合西域各国攻打匈奴,先后两次派张骞出使西域,与题意不符。

故选:C。

8.【分析】本题考查孝文帝改革,解题的关键是“自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉”。

【解答】“自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉”表明北方民族交融冲击了传统华夷观念,故A正确;

B材料未体现,排除;

C是南宋,排除;

D错在“直接”,排除。

故选:A。

9.【分析】本题考查唐朝三省六部制。关键信息是:当时担任给事中(门下省主要职官之一)的魏征,坚持不肯署敕,这道命令最终无效。

【解答】结合所学知识可知,唐朝三省六部制中门下省负责审议,题干“当时担任给事中(门下省主要职官之一)的魏征,坚持不肯署敕,这道命令最终无效”是门下省职权的具体体现,故C正确。

题干是门下省权力行使的正常表现,故排除AB。

题干显示在一定程度上降低了行政效率,故排除D。

故选:C。

10.【分析】本题考查唐朝的政治制度。主要考查唐朝的藩镇割据。

【解答】通过材料信息可以看出,材料反映了五代十国的分裂局面,结合所学知识可知,这种分裂局面造成的根本原因在于唐朝末年的藩镇割据,故B正确;

朋党之争是统治集团中枢权力的纷争,排除A;

安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,并不是五代十国出现的根本原因,排除C;

黄巢起义打击了唐末统治,但并不是五代十国出现的根本原因,排除D。

故选:B。

11.【分析】本题主要考查科举制,解答本题需正确解读题干所给材料中“殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为‘天子门生’,而不再是考官的门生”的主旨,并正确掌握科举制的历史影响。

【解答】A.题干所给材料反映的是科举取士的“殿试”环节,与中央对地方的控制无关。

B.依据题干所给材料中“殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为‘天子门生’,而不再是考官的门生”并结合所学知识可知,这一做法反映

了皇帝掌握了用人权,强化君主用人权威。

C.结合所学知识可知,外朝是汉代时期的中央机构,与殿试无关。

D.题干所给材料强调的是强化君主的权威,“彰显殿试的权威与地位”与题干所给材料主旨不符。

故选:B。

12.【分析】本题考查中国古代政治制度的演变。主要考查元朝时期的边疆政策。

【解答】通过材料结合所学知识可知,元朝在地方实行行省制度,改变了之前的边疆治理方法,同时元朝实行民族压迫政策,故D叙述错误,符合题意。

通过材料“遂下江南,而天下为一……汉唐极盛之际,有不及焉”可以看出元朝天下一统疆域空前辽阔,A正确不符合题意。

通过材料“今皆赋役之,比于内地”结合所学知识可知,元朝边疆治理与内地一体化,故B叙述正确不符合题意。

通过材料“遂下江南,而天下为一”结合所学知识可知,元朝时期边地的统治比较稳定,故C叙述正确不符合题意。

故选:D。

13.【分析】本题考查明朝的民族政策,解题的关键信息是“令蒙古、色目人氏,既居中国,许与中国人家结婚姻,不许与本类自相嫁娶,违者男女两家抄没,入官为奴婢”。

【解答】“令蒙古、色目人氏,既居中国,许与中国人家结婚姻,不许与本类自相嫁娶,违者男女两家抄没,入官为奴婢”这有利于蒙古、色目人与中国人通婚,促进了民族融合,故C正确;

回族形成是在元朝,故AB错误;

D不符合史实,排除。

故选:C。

14.【分析】本题考查中国古代手工业的商业的发展。题干中的关键信息是“日给柴、米,盐,菜,歇工停给”“量其劳力,日给钞贯”。

【解答】根据所学知识可知,“计日受值”体现了劳动力的市场化,即资本主义萌芽,是商品经济发展的结果。材料中官营手工业的工匠“日给柴、米,盐,菜,歇工停给”“量其劳力,日给钞贯”,表明明代工匠制度也适应商品经济的发展而放松了人身控制,故C正确。

材料体现了商品经济发展的必然,而不是小农经济发展的必然,故排除A。

材料体现了官营手工业对工匠人身控制的放松,而不是强调资本主义性质的雇佣关系,故排除B。

材料反映的是官营手工业的变化,而不是民营手工业的变革,故排除D。

故选:C。

15.【分析】本题考查中国古代的文学成就。题干中的关键信息示意图中的“小说读者与传播方式”。

【解答】根据图示可知,直接读者迈过阅读小说文本来接受小说内容,其获取文本的方式主要有购买转借及租赁;间接读者则依靠听书、看戏等途径接受通俗小说的内容;直接读者与间接读者又分别确立了明清通俗小说两种基本的传播方式﹣﹣版籍传播与曲艺传播。由此可知,明清通俗小说传播途径呈现多样化,故D项正确。

材料没有涉及社会上层阅读小说的方式,故排除A项。

B中的“唯一”太绝对,C在材料中体现不出来,均排除。

故选:D。

16.【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性。主要考查清政府近代国家意识。

【解答】通过材料“永保和平的万年和约”结合所学知识可知,清政府此时还没有认识到《南京条约》危害,而上海“租界”的形成,说明其缺乏近代国家主权观念,故A正确;

B叙述不符合材料主旨,排除;

通过材料可以看出,清政府此时并不谙熟国际法及外交规则,排除C;

材料信息未说明清政府无力管控地方官,排除D。

故选:A。

17.【分析】本题主要考查太平天国运动,要求学生结合太平天国运动的特征以及产生的影响来进行分析。

【解答】A.材料并不能体现出满汉矛盾,非常尖锐。

B.从材料可以看出,在太平天国运动之前满足官僚和汉族官僚的比例差不多。太平天国运动冲击了清政府的统治,使得清政府不得不起用大量的汉族官僚,所以汉族官僚的比重远远超过满足官僚。

C.材料中汉族官僚的增多并没有为洋务运动埋下隐患。

D.材料中满汉官僚的比例变化没有体现出中外反动势力勾结的特点。

故选:B。

18.【分析】本题主要考查鸦片战争,要求学生结合鸦片战争时间特征来分析。

【解答】A.材料反映的是庚子年八国联军侵华。在此之前的跟资源应该是1840年,结合所学知识我们可知这一年鸦片战争爆发。

B.《南京条约》是在1842年签订的。

C.洋务运动是1861年开始的。

D.《马关条约》是1895年签订的。

故选:A。

19.【分析】本题主要考查孙中山的主要活动事迹,解答本题需抓住题干所给材料中的关键信息“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的”,并准确识记孙中山的活动事迹。

【解答】①.依据题干所给材料中“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的”并结合所学可知,孙中山创立了革命政党中国同盟会,是中国第一个全国性的资产阶级革命政党,从此中国革命有了的資产阶级革命政党的领导。

②.结合所学知识可知,1905年孙中山在《民报》发刊词中阐发了三民主义,中国革命有了明确的奋斗目标。

③.结合所学知识可知,1894年孙中山创办兴中会是其革命的开端,而不是武昌起义。

④.结合所学知识可知,1912年3月为限制袁世凯,维护民主共和,颁布了《中华民国临时约法》。

故选:B。

20.【分析】本题考查近现代中国社会习俗的变迁,解题的关键信息是“阴阳合历”,结合民国时期社会习俗变迁表现分析。

【解答】依据材料“阴阳合历”结合所学可知,阳历是中华民国后实行的,因此材料应该是民国时期的社会风貌,即北洋军阀统治时期,故D符合题意。

A、B、C均是清政府统治时期,排除。

故选:D。

21.【分析】本题考查中国近代民族工业的发展。主要考查中国近代民族工业发展的特点。

【解答】通过材料“工业无产阶级人数虽不多”结合所学知识可知,工业无产阶级是随着工业发展而壮大的,人数不多,说明中国民族工业发展程度低,故D正确;

北洋军阀割据混战与民族工业人数无关,排除A;

中外反动势力联合绞杀的中国内部的农民起义,排除B;

列强在华企业也是中国无产阶级产生的一个条件,排除C。

故选:D。

22.【分析】本题主要考查新民主主义革命,要求学生结合中共领导的民主革命斗争表现来分析。

【解答】结合所学知识我们可知,1929年召开的古田会议主要是确立了党对军队的绝对领导权。是人民解放军建设历史上的一座里程碑。B符合题干的要求,其他选项都不正确。

故选:B。

23.【分析】本题主要考查红军长征,要求学生结合遵义会议的特点来分析。

【解答】A.八七会议是1927年召开的,和材料时间不相符。

B.1935年遵义会议的召开是中共由幼稚走向成熟的标志。纠正了在这之前的错误。独立自主的解决中国革命的问题。体现了材料的特点。

C.瓦窑堡会议之前中共已经开始解决自己的问题。

D.洛川会议是在1936年。

故选:B。

24.【分析】本题考查抗日战争,根据题干中“取消一切推翻国民党…没收地主土地政策”“改编为国民革命军”进行分析。

【解答】根据材料中“取消一切推翻国民党…没收地主土地政策”“改编为国民革命军”可见题干中宣言主张停止国共阶级对立,并使共产党军队番号统一于国民党麾下,反映了国共合作即将实现,故A项正确。

B项,国民革命运动中国共为合作关系,排除。

C项,第五次反“围剿“时期国共对立,排除。

D项,中国形式上统一是在1928年的宁汉合流,排除。

故选:A。

25.【分析】本题考查抗日战争,根据题干“领导沦陷区人积极开展抗日宣传,同时组织领导沦陷区的工人以怠工,罢工等斗争形式破坏日军掠夺资源的部署,还利用日伪矛盾发动群众进行斗争”进行分析。

【解答】结合材料“领导沦陷区人积极开展抗日宣传,同时组织领导沦陷区的工人以怠工,罢工等斗争形式破坏日军掠夺资源的部署,还利用日伪矛盾发动群众进行斗争”可知敌后抗战中,共产党发动人民群众积极抗战,利用日伪矛盾强化统一战线,故B项符合题意。

A项,题干不能体现对敌斗争的复杂与残酷性,排除。

C项,题干并未强调人民群众的抗日情绪,排除。

D项,题干并强调日本侵华方针的特点,排除。

故选:B。

26.【分析】本题主要考查解放战争,要求学生结合解放战争的过程特征来分析。

【解答】从材料的时间可以看出,在1948年11月,人民解放军的数量超过了国民党军队。而当时国共双方正在进行战略决战。C符合题干的要求,其他选项时间都不正确。

故选:C。

27.【分析】本题考查朝鲜战争。解题的关键是抓住关键信息“20世纪50年代初期”、“彭德怀”、“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”,结合抗美援朝的概况和影响分析。

【解答】依据材料“20世纪50年代初期”、“彭德怀”、“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”等信息,结合所学可知,1950﹣1953年由彭德怀领导的抗美援朝战争打破了美国不可战胜的神话,符合题意,故C项正确。

A项是1945﹣1949年,与材料时间不符,排除。

BD项涉及的是新中国初期国民经济恢复发展的措施,不符合题意,排除。

故选:C。

28.【分析】本题考查和平共处五项原则,解题的关键是“20世纪50年代”、“如果接受上述原则并按照这些原则办事…就会缓和目前存在于世界上的紧张局势”。

【解答】依据题干“20世纪50年代”、“如果接受上述原则并按照这些原则办事…就会缓和目前存在于世界上的紧张局势”,结合所学可知,和平共处五项原则是1953年周恩来会见印度代表团时提出的外交原则,是解决国与国之间的准则,符合题意,故B项正确;

A不符合题意,排除;

日内瓦会议涉及的印度支那问题,材料没有体现,故C项错误;

D是万隆会议,排除。

故选:B。

29.【分析】本题考查新中国经济建设的相关知识。关键信息有“这是‘大跃进’、人民公社化运动和‘反右倾’斗争的严重后果,其沉痛的教训应该认真总结和记取”。

【解答】结合所学知识可知,由于大跃进运动、人民公社运动、三年自然灾害等,导致20世纪60年代初期中国经济出现严重困难,中央及时提出“调整、巩固、充实、提高”的方针进行调整,故D正确。

A出现在建国初期,排除。

B是中共八大主要内容,排除。

1958年5月,中国共产党第八次全国代表大会第二次全体会议根据毛泽东的创议,通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,排除C。

故选:D。

30.【分析】本题考查十一届三中全会,解答的关键信息是冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为拨乱反正和改革开放的思想先导,并为历史性转折作了重要的思想理论准备。

【解答】联系所学可知,真理标准问题的大讨论,冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为拨乱反正和改革开放的思想先导,并为历史性转折作了重要的思想理论准备。A正确;

“三步走”发展战略是党的十三大提出的经济发展战略,排除B;

十一届三中全会做出了改革开放的伟大决策,是中国历史上的重大转折点,排除C;

中共十八大报告首次提出“两个一百年”奋斗目标,排除D。

故选:A。

31.【分析】本题考查新中国的科学技术成就。题干中的关键信息是“改革开放以来”。

【解答】2017年,我国首台量子计算机研制成功,符合题干中“改革开放以来”的时间要求,故D项正确。

第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,袁隆平成功培育出籼型杂交水稻是在1973年,第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射是在1970年,三者均与“改革开放以来”的时间要求不符,故排除A、B、C三项。

故选:D。

32.【分析】本题考查新时代中国的治国理政,解答的关键信息是“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

【解答】联系所学可知,中共十九大上习近平主席提出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

故选:D。

二、非选择题:本大题共3小题,其中第33题14分,第34题18分,第35题20分,共52分.

33.【分析】本题考查中国古代的思想。(1)本小问,依据材料一,提取有效信息分析;(2)本小问,结合中国古代专制主义中央集权加强的趋势,依据材料二,结合韩非和董仲舒思想影响分析;(3)本小问,结合明清时期的政治、经济、思想特点分析。

【解答】(1)本小问的不同态度,依据材料一“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”可以得出老子主张无为而治,而民治;依据材料一“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之”可以得出孔子主张以德治民,民自悦服。

(2)本小问的意义,结合所学可知,战国至秦汉中国历史发展的政治趋势是专制主义中央集权制度不断加强,因此依据材料二,结合韩非和董仲舒思想主张及其意义分析。

(3)本小问的时代特征,依据材料三,结合唐甄所处的时代从政治、经济、思想等方面分析。

故答案为:

(1)不同态度:老子:无为而治,而民自治,孔子:以德治民(实行德治),民自悦服。

(2)历史意义:韩非子建立君主权威,控制臣民的主张,体现了建立中央集权的政治思想,适应了建立专制集权的社会趋势,使法家学说逐渐成为新兴地主阶级的治国理论;董仲舒的君权神授,尊崇儒术主张,适应了西汉神化皇权,巩固和发展大一统国家的时代需要,也使汉代儒学被确立为封建社会的主流意识形态。

(3)时代特征:君主专制加强,社会矛盾激化;商品经济进入新的繁荣期,出现新的生产方式,思想界活跃,带有反封建色彩的进步思想产生;封建制度渐趋衰落。

34.【分析】(1)本题考查洋务运动,需结合中国早期留学欧美运动出现的历史背景来解答。

(2)本题考查戊戌变法、清末新政,需结合19世纪末20世纪初“赴日留学之风骤然兴起”的主要因素来解答。

(3)本题考查新中国初期的外交、一五计划,需结合1950年代新中国留苏生选派运动呈现出的特点、1954﹣1956年“严格审查,争取多派”方针产生的积极影响来解答。

【解答】(1)由“1872年到1875年”可知,洋务运动开展,急需专业人才;边疆危机频现,海防建设提上日程。

(2)结合所学知识,民族危机日益加深;明治维新的刺激;民族资本主义初步发展;政府重视留日与“新政”的实施;科举制的废止;西学广泛传播;民主革命形势高涨;民众救亡意识日益觉醒;进步人士的推动。

(3)第一小问,由“国家行为”“严格选拔,宁少勿滥”“严格审查,争取多派”“多派研究生,一般不派大学生”“减少数量,提高质量,宁少勿滥”可知,以服务于新中国经济建设为目标,由国家主导,政治色彩浓厚;随中苏关系的亲疏变化而波动;体现出无私奉献,建设新国家的时代风貌。第二小问,结合所学知识,促使1950年代留苏高潮的出现;有利于“一五”计划的实施;为国家建设培养了大批骨干人才;有利于中苏交流合作。

故答案为:

(1)历史背景:洋务运动开展,急需专业人才;边疆危机频现,海防建设提上日程。

(2)主要因素:民族危机日益加深;明治维新的刺激;民族资本主义初步发展;政府重视留日与“新政”的实施;科举制的废止;西学广泛传播;民主革命形势高涨;民众救亡意识日益觉醒;进步人士的推动。

(3)特点:以服务于新中国经济建设为目标,由国家主导,政治色彩浓厚;随中苏关系的亲疏变化而波动;体现出无私奉献,建设新国家的时代风貌。

积极影响:促使1950年代留苏高潮的出现;有利于“一五”计划的实施;为国家建设培养了大批骨干人才;有利于中苏交流合作。

35.【分析】(1)本题主要考查抗日战争。要求学生结合抗战时期的特征以及华侨对华援助的表现来分析。

(2)本题主要考查抗日战争。要求学生结合抗战时期华侨对华援助抗战的表现来分析。

(3)本题主要考查改革开放,要求学生结合改革开放以来华侨援助国家经济和科技发展的表现来进行分析。

【解答】(1)结合材料和所学知识,我们可知南洋华侨总会成立于1938年。当时中国正在进行抗日战争,其基本的态势是:正面战场上四大会战相继失利;日军占领中国大片国土;八路军,新四军开辟了敌后战场,战略上配合了正面战场;武汉、广州沦陷,抗战即将进入相持阶段;《论持久战》的发表,增强了全国人民坚持抗战的信心和决心。

(2)从材料和所学知识我们可知陈嘉庚为祖国抗战做出了巨大贡献,其主要的原因是:陈嘉庚是华侨领袖,国际影响力大;南洋商界巨子,实力雄厚;无私奉献,爱国意志坚定;率先垂范,华侨青年积极响应;爱憎分明,具有政治远见;客观上国际形势有利。

(3)从材料和所学知识可以看出,陈嘉庚奖的设立,其背景主要是:第三次科技革命方兴未艾;实行改革开放;国家高科技发展计划实施;现代化建设稳步推进;海外留学人员数量增多。这一奖项的设立产生了积极作用,主要体现为:推动了国家科学奖励机制的改革;有利于原创科技成果的涌现;有利于提升综合国力;有利于留学生学成报效祖国;是对陈嘉庚爱国情怀与历史贡献的继承和褒奖。

故答案为:

(1)基本态势:正面战场上四大会战相继失利;日军占领中国大片国土;八路军,新四军开辟了敌后战场,战略上配合了正面战场;武汉、广州沦陷,抗战即将进入相持阶段;《论持久战》的发表,增强了全国人民坚持抗战的信心和决心,(答出其中2点即得满分,)

(2)原因:华侨领袖,国际影响力大;南洋商界巨子,实力雄厚;无私奉献,爱国意志坚定;率先垂范,华侨青年积极响应;爱憎分明,具有政治远见;客观上国际形势有利。(答出其中2点即得满分,)

(3)时代背景:第三次科技革命方兴未艾;实行改革开放;国家高科技发展计划实施;现代化建设稳步推进;海外留学人员数量增多。

重大意义:推动了国家科学奖励机制的改革;有利于原创科技成果的涌现;有利于提升综合国力;有利于留学生学成报效祖国;是对陈嘉庚爱国情怀与历史贡献的继承和褒奖

同课章节目录