人教版高中历史必修二第1课 发达的古代农业 同步测试

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二第1课 发达的古代农业 同步测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 691.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-12 14:06:14 | ||

图片预览

文档简介

第1课 发达的古代农业

一、选择题

1、《吕氏春秋》所辑《上农》《任地》《辩土》《审时》四篇,集中深入论述了当时的农业科技。这体现了中国农业经营思想中的( )

A.耕者有其田 B.精耕细作 C.趋利避害 D.量力而行

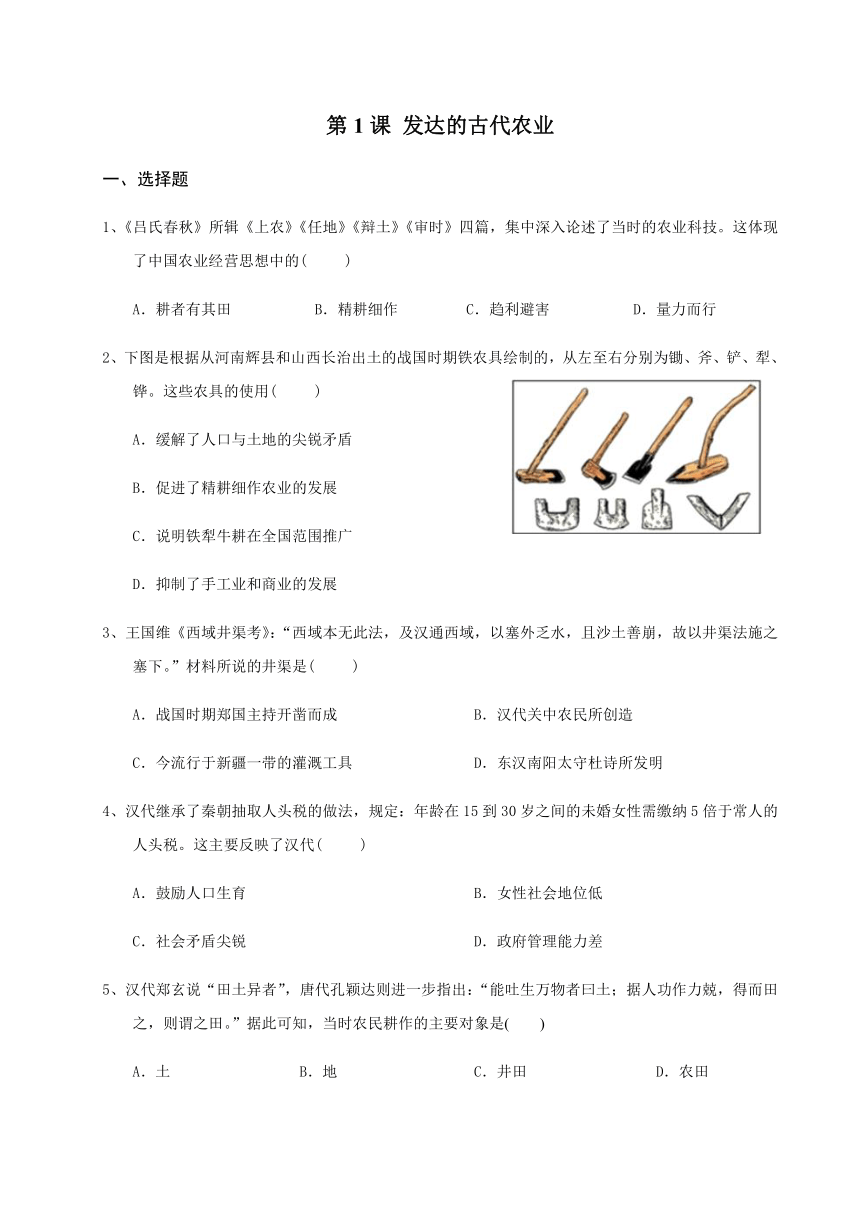

2、下图是根据从河南辉县和山西长治出土的战国时期铁农具绘制的,从左至右分别为锄、斧、铲、犁、铧。这些农具的使用( )

A.缓解了人口与土地的尖锐矛盾

B.促进了精耕细作农业的发展

C.说明铁犁牛耕在全国范围推广

D.抑制了手工业和商业的发展

3、王国维《西域井渠考》:“西域本无此法,及汉通西域,以塞外乏水,且沙土善崩,故以井渠法施之塞下。”材料所说的井渠是( )

A.战国时期郑国主持开凿而成 B.汉代关中农民所创造

C.今流行于新疆一带的灌溉工具 D.东汉南阳太守杜诗所发明

4、汉代继承了秦朝抽取人头税的做法,规定:年龄在15到30岁之间的未婚女性需缴纳5倍于常人的人头税。这主要反映了汉代( )

A.鼓励人口生育 B.女性社会地位低

C.社会矛盾尖锐 D.政府管理能力差

5、汉代郑玄说“田土异者”,唐代孔颖达则进一步指出:“能吐生万物者曰土;据人功作力兢,得而田之,则谓之田。”据此可知,当时农民耕作的主要对象是( )

A.土???? B.地??????? C.井田? D.农田

6、下列对唐诗“二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉”的误读是( )

A.农民生活艰辛 B.土地兼并严重

C.农副产品大量进入流通领域 D.农业和手工业结合的经济结构

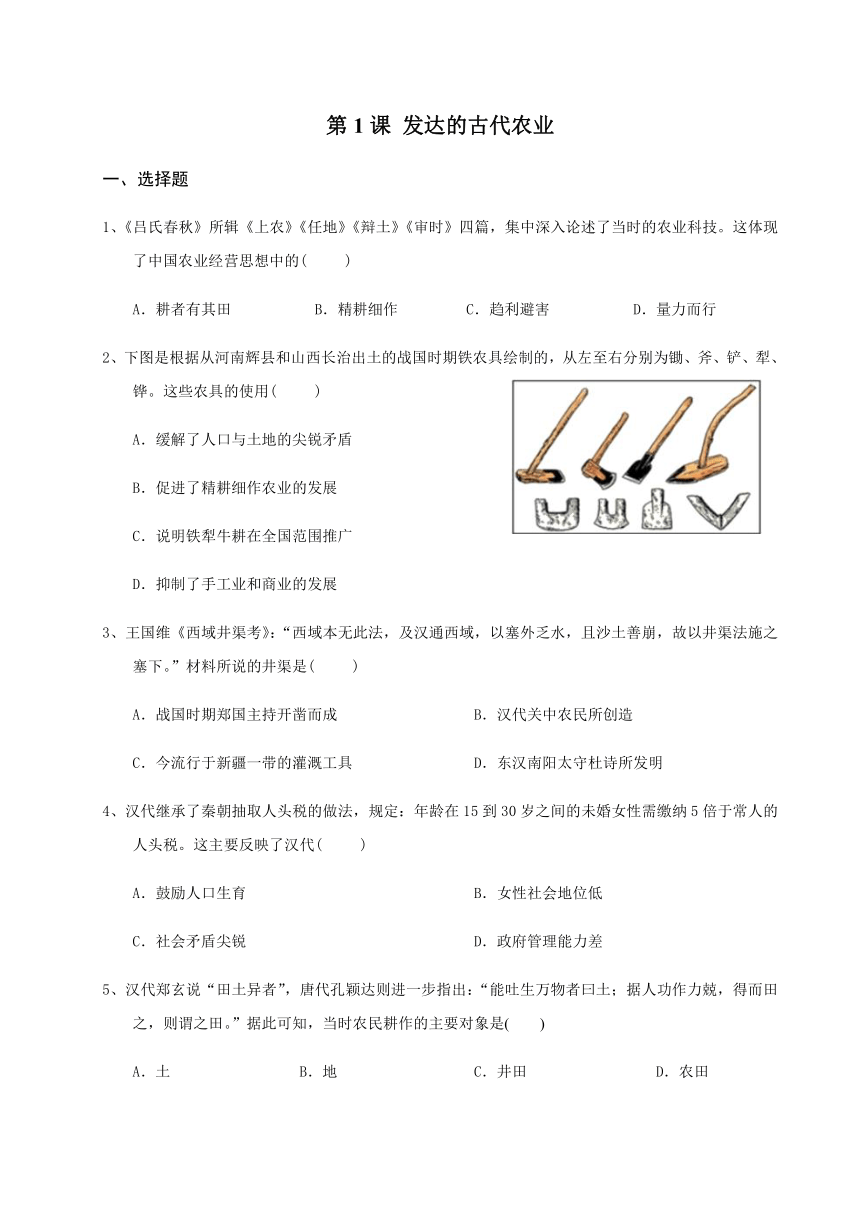

7、右图所示工具体现( )

A.唐代的耕作工具完善

B.中华精耕细作的传统

C.男耕女织的经济结构

D.手工业的复杂机械

8、在断言古代中国经济发展已达极限后,亚当?斯密又发现,至少从他那个时代上溯600年,中国的农具并没有什么革新,这的确是个发人深思的现象,说明古代中国社会的知识和技术创新即使存在,也不能用于底层的自耕农。这段话意在强调( )

A.中国古代农具长期落后 B.中西经济相比差距明显

C.中国农耕经济潜力有限 D.英国工业革命成果显著

9、战国《吕氏春秋·任地》记载:“上田弃亩(垄),下田弃圳(沟);五耕五耨,必审以尽;其深殖之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮(虫类);今兹美禾,来兹美麦。”材料表明这一时期( )

A.铁犁牛耕成为主要耕作方式 B.农业生产已经懂得精耕细作

C.水利灌溉推动农业迅速发展 D.私有制提高了土地利用效率

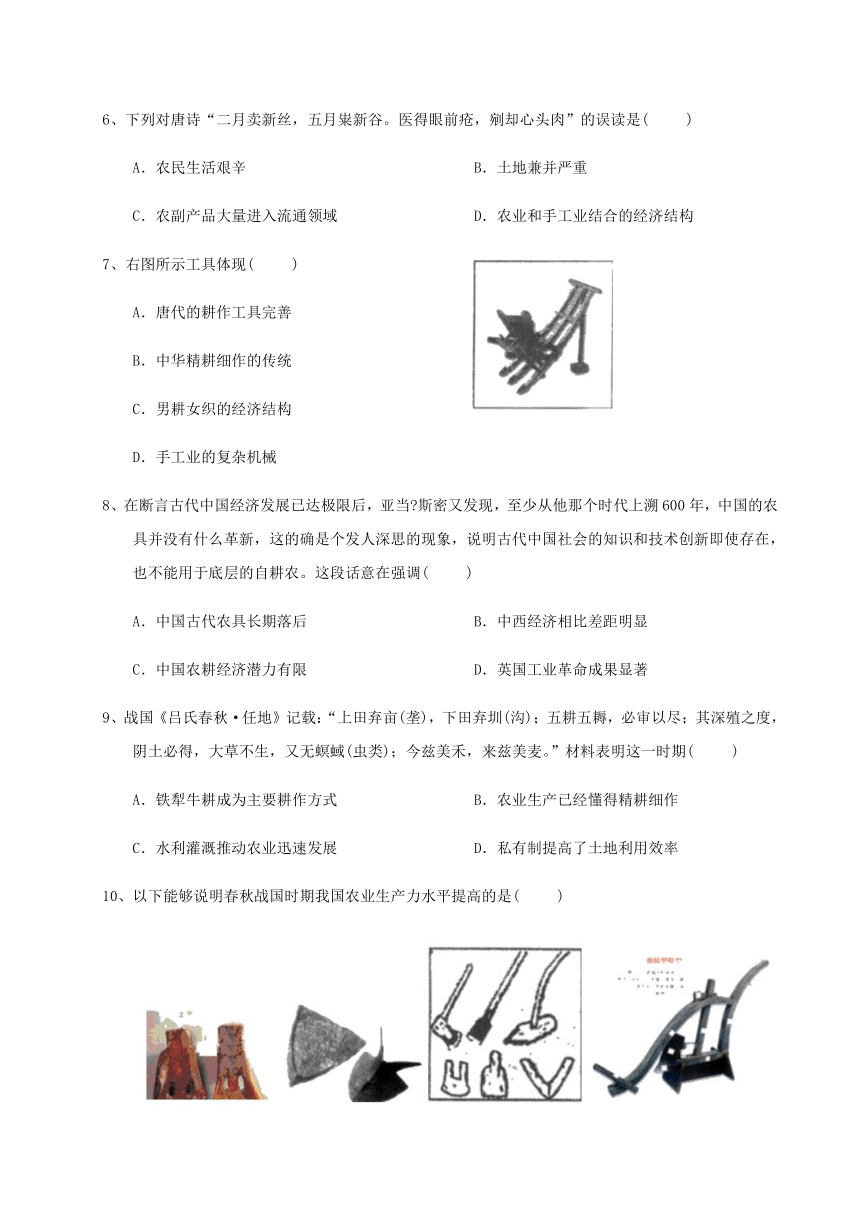

10、以下能够说明春秋战国时期我国农业生产力水平提高的是( )

A.使用耒、耜等生产工具 B.犁壁的发明

C.铁农具的使用 D.曲辕犁的发明

11、《耒耜经》记载:“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。……江东之田器尽于是。”材料所描述的农具最早出现于( )

A.春秋战国 B.汉代 C.唐代 D.宋代

12、中国古代流传有“湿耕泽锄,不如归去”“肥是农家宝,庄稼不可少”“且溉且粪,长我禾黍”等谚语。这些谚语反映出中国古代农业生产的特点是( )

A.精耕细作 B.男耕女织 C.自给自足 D.重农抑商

13、白居易在《朱陈村》中写到:“机梭声札札,牛驴走纭纭……”这反映了传统小农经济( )

A.家庭手工业发达 B.注重精耕细作

C.男耕女织的特征 D.管理封闭落后

14、据许倬云统计,两汉时期(公元前206年一公元220年)共修建治水工程56处,18处在陕西,19处在河南,山西有4处,河北有5处,安徽1处。这从根本上反映了当时( )

A.水患程度分布的差异 B.区域治理政策的安排

C.农业灌溉事业的地位 D.经济地理格局的特点

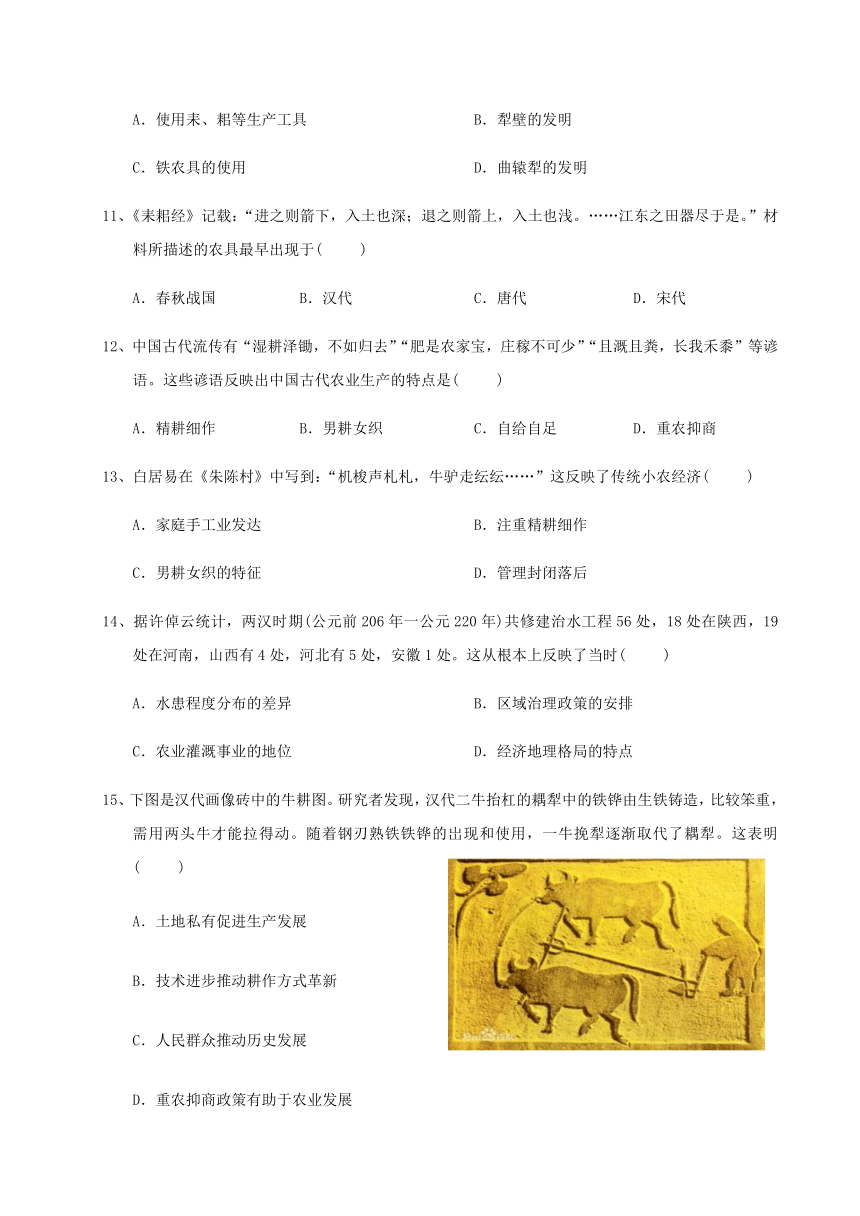

15、下图是汉代画像砖中的牛耕图。研究者发现,汉代二牛抬杠的耦犁中的铁铧由生铁铸造,比较笨重,需用两头牛才能拉得动。随着钢刃熟铁铁铧的岀现和使用,一牛挽犁逐渐取代了耦犁。这表明( )

A.土地私有促进生产发展

B.技术进步推动耕作方式革新

C.人民群众推动历史发展

D.重农抑商政策有助于农业发展

16、反映明代太湖地区农业生产的著作《便民图篆》记载:“男子园中去采桑,只因女子喂蚕忙蚕要喂时桑要采,事须分管两相当。”这反映了当时该地( )

A.资本主义萌芽已经产生 B.农业经济结构得到改变

C.家庭经济模式仍未打破 D.重农抑商政策严格实行

17、马克思认为,“小土地所有制的前提是:人口的最大多数生活在农村;占统治地位的,不是社会劳动,而是孤立劳动;在这种情况下,再生产及其物质条件和精神条件的多样化和发展,都是不可能的,因而也不可能具有合理耕作的条件”。马克思旨在说明小农经济( )

A.是古代经济的主要形态 B.具有自足性和封闭性

C.不利于提高社会生产力 D.把农民束缚在土地上

18、《后汉书·任延》记载,南阳宛人任延仼九真(郡治在今越南清化西北)太守,当地传统民俗以射猎为业,不知牛耕,任延令铸作铁制农具,教之垦辟,于是田畴岁岁开广,百姓充给,一时“风雨顺节,谷稼丰衍”。这表明( )

A.移民实边促进边疆地区的开发 B.精耕细作有利于提高粮食产量

C.地方官重视农业发展以图升迁 D.引进农耕改变了当地生产结构

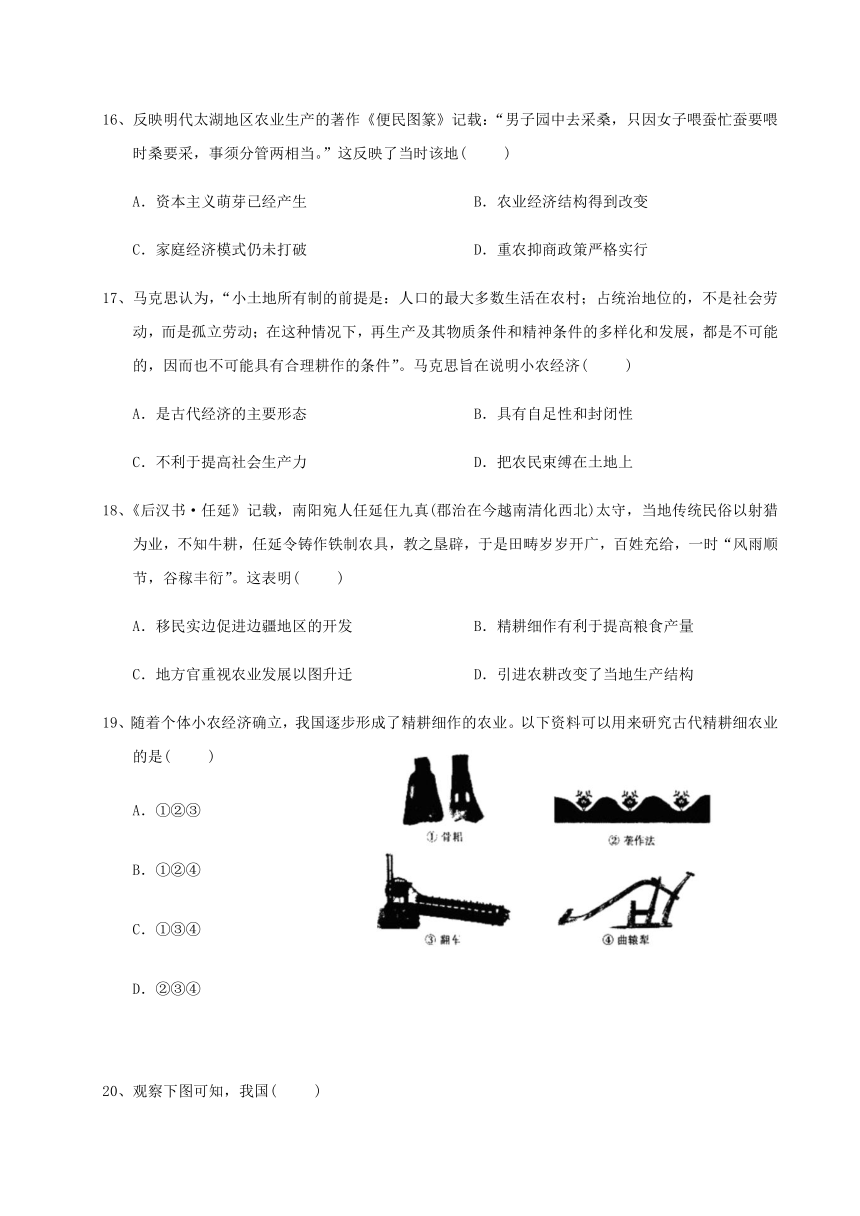

19、随着个体小农经济确立,我国逐步形成了精耕细作的农业。以下资料可以用来研究古代精耕细农业的是( )

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

20、观察下图可知,我国( )

A.开始进入铁器牛耕时代 B.游牧民族转向农业生产

C.南北土地制度差异较大 D.农耕技术取得重大进步

二、材料题

21、阅读材料,完成下列要求。

材料一 “你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。”

——黄梅戏《天仙配》歌词

材料二 明清时期江南市镇星罗棋布,相互连接,构成四通八达的商品市场网络,呈现出一体化的

趋势。市镇是商品经济发展的产物,也是农业经济商品化程度提高的产物。长江三角洲农家把以粮食作物为主体的结构改变为以经济作物为主体的结构。这一地区大体上可以分为蚕桑区与棉作区。众多市镇呈现岀专业化分布的多样性,这不仅体现了市镇的地理与经济特色,而且显示了农村商品经济的发达以及地区性行业特色的蓬勃兴起对市镇经济的巨大刺激作用。

——摘编自樊树志《明清江南市镇探微》

(1)指出材料一反映的中国古代经济模式,并结合所学知识指出其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南市镇发展的特点并分析原因。

22、中国古代是一个以农立国,以农为本的国家。阅读下列材料:

材料一 武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫土需地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

——《汉书·食货志上》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠粒而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。

——司马光《温国文正公文集》卷

材料三 在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。……农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症。……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是其“自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了哪些进步的农业生产技术?农业技术的进步对农业产生怎样的作用?体现了怎样的特点?

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)材料三中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合材料一、二,你如何认识材料三的观点?

参考答案

1——10:BBBAD BBCBC 11——20:CACDB CCDDD

21、(1)经济模式:男耕女织式的小农经济。

特点:以家庭为单位,农业与家庭手工业相结合,自给自足,比较稳定,但十分脆弱。

(2)特点:数量众多,网络化分布;兼具地理与经济双重特色;发达手工业和农业共同推动。

原因:国家统一,社会稳定;商品经济高达发达,资本主义萌芽产生;高产作物引进,带动农业种植格局的变化;白银的大量涌入和广泛流通

22、(1)技术:代田法;耦犁(二牛三人耕作法)。

作用:产量增加;耕地面积扩大。

特点:精耕细作。

(2)原因:生产(生活)艰辛;自然灾害破坏;赋税沉重。因素:重农抑商政策。

(3)内环境:自然环境(耕地),技术和农具,农作物;劳动力。外环境:国家政策(体制)。认识:小农经济在封建社会的早期已经得到较快发展;但受到封建体制(社会环境)的阻碍,无法获得突破性发展。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势