第12课《词四首》课件(共122张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课《词四首》课件(共122张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共122张PPT)

第一课时

(词牌名)

(词的题目)

学习内容

1、了解作者及相关背景

2、感情朗读,读准字音,把握节奏,读出语气

3、理解词意,赏析关键词句,感悟词作抒发的情感

4、背诵默写

1、了解作者,读通诗题

2、反复诵读课文,读准字音,注意停顿,初步感知诗歌大意

3、对照注释,翻译理解课文

自读消化

范仲淹(980--1052),字希文,北 宋著名思想家、政治家、军事家、文学家,苏州吴县人,因秉公直言屡遭贬斥。庆历三年(1043年),授参知政事,主持庆历改革,庆历五年,新政受挫,范仲淹被贬出京,历任邠州、邓州、杭州、青州知州。卒谥“文正”,世称范文正公,有《范文正公集》传世。

范仲淹政绩卓著,文学成就突出。散文《岳阳楼记》为千古名篇。词则能突破唐末五代词的绮靡风气:写边塞生活,苍凉悲壮,慷慨生哀;写羁旅生活,缠绵深致,脍炙人口,风格明健,对苏轼、辛弃疾豪放词派的形成有很大影响。他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想和仁人志士节操,对后世影响深远。

宋仁宗康定元年(1040年),作者任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏发动的战争,采取“屯田久守”方针,巩固西北边防。 他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深的理解,治军也颇有成效。当地民谣说道:“军中有一范,西贼闻之惊破胆。”

这首词即是他在西北军中的感怀之作,一方面,表现出作者平息叛乱、反对侵略和巩固边防的决心和意愿,另一方面,也描写了外患未除、功业未建以及久戍边地、士兵思乡等复杂矛盾的心情。

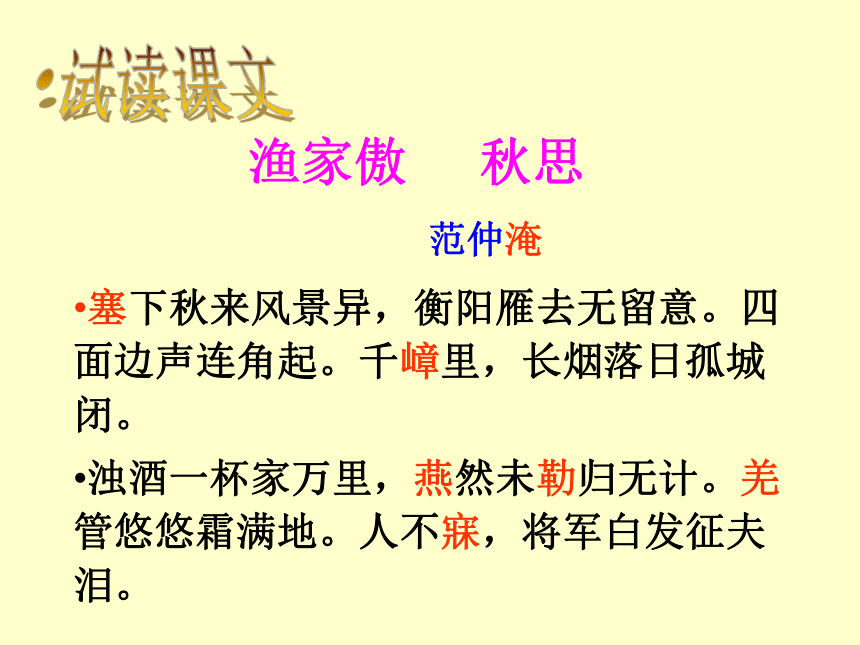

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲 秋思

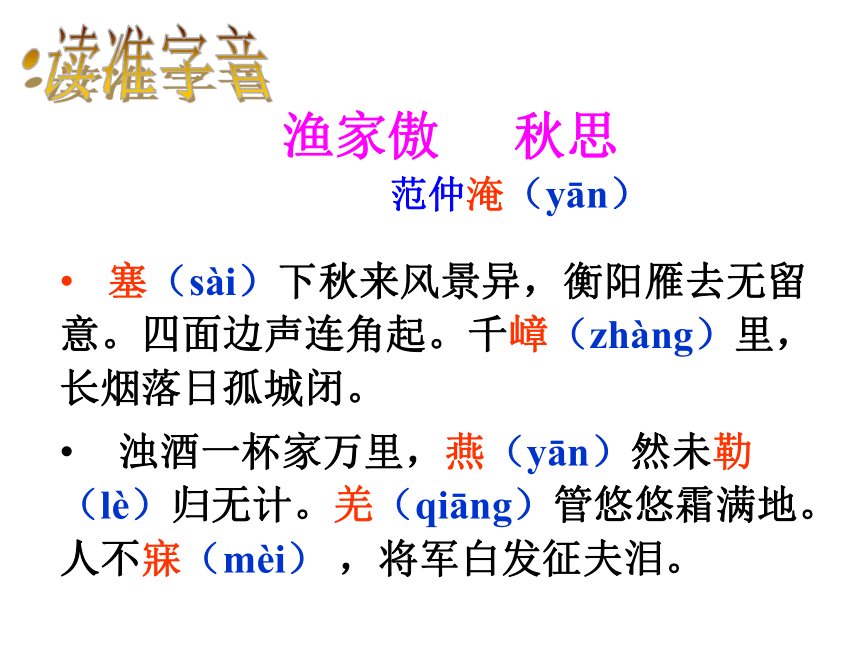

范仲淹(yān)

塞(sài)下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂(zhàng)里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕(yān)然未勒(lè)归无计。羌(qiāng)管悠悠霜满地。人不寐(mèi) ,将军白发征夫泪。

渔家傲 秋思

范仲淹

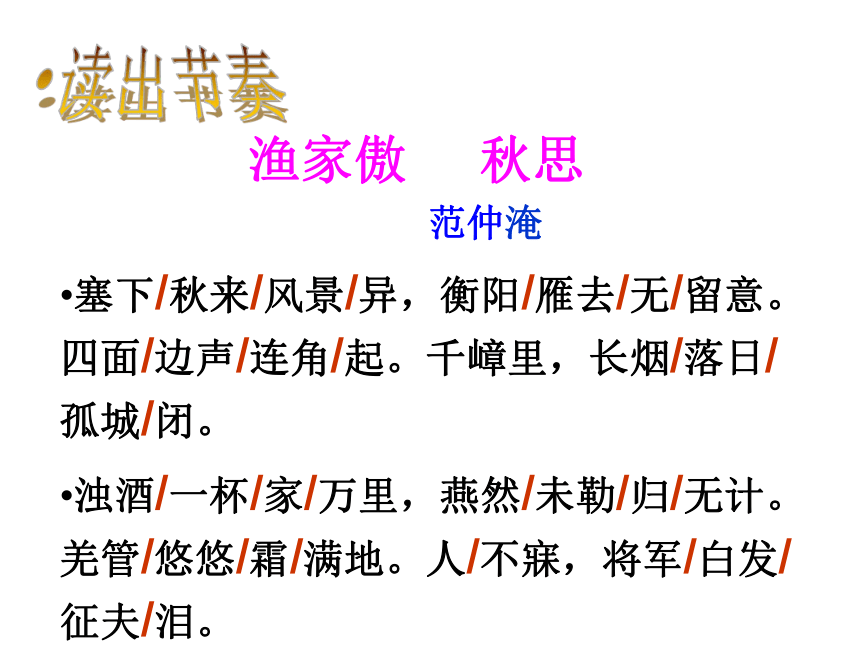

塞下/秋来/风景/异,衡阳/雁去/无/留意。四面/边声/连角/起。千嶂里,长烟/落日/孤城/闭。

浊酒/一杯/家/万里,燕然/未勒/归/无计。羌管/悠悠/霜/满地。人/不寐,将军/白发/征夫/泪。

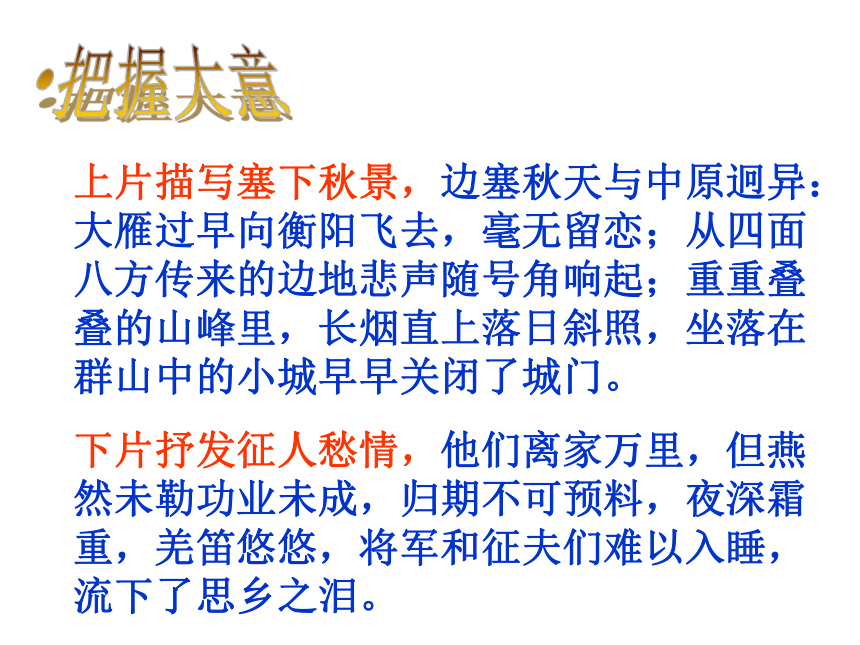

上片描写塞下秋景,边塞秋天与中原迥异:大雁过早向衡阳飞去,毫无留恋;从四面八方传来的边地悲声随号角响起;重重叠叠的山峰里,长烟直上落日斜照,坐落在群山中的小城早早关闭了城门。

下片抒发征人愁情,他们离家万里,但燕然未勒功业未成,归期不可预料,夜深霜重,羌笛悠悠,将军和征夫们难以入睡,流下了思乡之泪。

塞下秋来风景异

“塞下”点明地域,“秋”点明季节,并以一“异”字统领全部景物的特点,突出秋景与中原的不同。

衡阳雁去无留意

边塞秋雁过早地向衡阳飞去,毫无停留之意。这实际上是写塞下秋天天气寒冷,与他的家乡(今江苏吴县)大不相同。

四面连声连角起

写风吼、马嘶同不断起伏的号角声混杂在一起,构成塞下特异的声音,这种边声当然是中原所没有的。

千障里,长烟落日孤城闭

坐落在崇山峻岭间的孤城,在暮蔼生成、夕阳西下时便早早地紧闭了城门,这与内地繁华都市华灯初上的景象也是迥异的。这也点明了战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计

这是全词的核心部分,正面提示了征人们的一种矛盾心理:思念家乡却没有办法回去,所以只能用一杯浊酒来排解对亲人的思念,寄托对功业的向往。

羌管悠悠霜满地

夜寒霜重,羌笛声声,更加重了征人的愁思。

人不寐,将军白发征夫泪

因守边辛苦、念家心忧而不能入睡,互文写将军与征人都因久戍不归而衰老,都为功业难成而落泪。这里的悲怆情调还含蓄地表达了作者对朝廷腐朽软弱、不修战备、不重边功的愤懑不平。

1、词中“ ”字直接点明了季节,“ ”四字间接点明了季节,紧扣题目 。

秋

衡阳雁去

“秋思”

2、上阕写景,突出了“异”字。在词中,“风景异”的具体表现有:

⑴雁去衡阳(气候之“异”:塞下秋早,天气严寒);

⑵边声四起(边声之“异”:风吼马嘶号角声声,构成塞下特异的声音);

⑶落日孤城闭(边城之“异”:城孤于崇山峻岭间,夕阳西下时早闭城门);

写出了边塞寒冷、荒凉、戒备森严的景色。

3、由“千嶂里,长烟落日孤城闭”句,你容易想起王维《使至塞上》中的

“ , ”诗句;

从“浊酒一杯家万里”你想起了范仲淹《苏幕遮》中“明月楼高休独倚,

, ”句。

所以,从环境描写和内容上看,整首词意境开阔,苍凉悲壮。

“大漠孤烟直 长河落日圆”

酒入愁肠 化作相思泪

4、上阕描绘边塞苍凉又壮阔的景象,隐隐透出边城严峻的军事形势,下阕抒情,抒发了怎样的情?

抒发了守边将士的思乡报国之情。

5、由上题推断,全词的主旨句是:

“浊酒一杯家万里,燕然未勒无归 。”

而“ ”则抒发了守边将士壮志难酬、思念家乡的情感。

人不寐,将军白发征夫泪

6、请找出使用典故的句子,并说说典故表现了作者怎样的思想情感?

典故:燕然未勒归无计。

用东汉窦宪北击匈奴,取得巨大成功并在燕然山勒石记功的典故,表明了作者渴望建功立业的思想感情。

《渔家傲 秋思》这首词通过写边塞的战地风光,表现了作者报国立功的英雄气慨和壮志难酬、思乡忧国的感慨情怀,同时也写出了边塞战士的艰苦生活。

阅读《渔家傲?秋思》,完成下面各题:

1、对词作内容赏析有误的一项是 ( )

A、这首词写出了我国北方秋季的景物特点,从词中的“塞下”“霜”等词语可以看出。

B、“衡阳雁去”是说“大雁向衡阳飞去”而不是“大雁从衡阳飞走了”。

C、这首诗既表达了将士的爱国之心,又流露出思念亲人和家乡的感情。

D、这首诗感情悲观而消极,表达了鲜明的反战、厌战情绪。

当堂检测

D

2、下阕抒发的感情是:

思乡爱国、渴望建功立业 。

3、赏析:“千嶂里,长烟落日孤城闭。”

(1)座落在崇山峻岭间的孤城,当暮蔼生起、夕阳西下时,便紧紧地关闭了城门。

(2)这里点明了边城战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

当堂检测

4、《渔家傲》所写的塞下风景“异”在哪里?表达了词人怎样的思想感情?

《渔家傲》描述了与中原地区完全不同的塞外景色。

①气候异:“衡阳雁去”,秋天边塞的大雁向衡阳飞去,表明塞下天气极寒冷,与作者的家乡吴地大不相同。

当堂检测

4、《渔家傲》所写的塞下风景“异”在哪里?表达了词人怎样的思想感情?

《渔家傲》描述了与中原地区完全不同的塞外景色。

②边声异:“四面边声连角起”,风吼、马嘶,同不断起伏的号角声混杂在一起,构成了塞下特异的声音,也是中原所没有的。

当堂检测

《渔家傲》描述了与中原地区完全不同的塞外景色。

③边城异:“千嶂里,长烟落日孤城闭”,座落在崇山峻岭间的孤城,当夕阳西下时,便紧紧地关闭了城门,这和内地城市华灯初上时的景象迥然不同。这也点明了战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

当堂检测

5、发挥想象,用自己的话描述作者笔下的情景,并说说这首词表达了词人怎样的思想感情?(题一)

描述情景:

边境上秋天一来风景全异,向衡阳飞去的雁群毫无留恋的意思。从四面八方传来的边地悲声随着号角响起,重重叠叠的山峰里,长烟直上,落日斜照,孤城紧闭。

当堂检测

5、发挥想象,用自己的话描述作者笔下的情景,并说说这首词表达了词人怎样的思想感情?(题一)

描述情景:

喝一杯浊酒怀念起远隔万里的家乡,可是燕然还未刻上平胡的功绩,归期无法预计。羌人的笛声悠扬,寒霜洒满大地,征人不能入睡,将军和战士头发花白,流下眼泪。

当堂检测

5、发挥想象,用自己的话描述作者笔下的情景,并说说这首词表达了词人怎样的思想感情?(题一)

思想感情:

这首边塞词既表现将军的英雄气概及征夫的艰苦生活,也暗含对宋王朝重内轻外政策的不满,爱国激情,浓重乡思,兼而有之,构成了将军与征夫思乡却渴望建功立业的复杂而又矛盾的情绪。

当堂检测

(宋)苏轼

第二课时

(词牌名)

(词的题目)

学习内容

1、了解作者及相关背景

2、感情朗读,读准字音,把握节奏,读出语气

3、理解词意,赏析关键词句,感悟词作抒发的情感

4、背诵默写

1、了解作者,读通诗题

2、反复诵读课文,读准字音,注意停顿,初步感知诗歌大意

3、对照注释,翻译理解课文

自读消化

苏轼(1037--1101):北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,“唐宋八大家”之一(与父亲苏洵、弟弟苏辙,合称“三苏”)。

散文与欧阳修并称“欧苏”;

诗歌与黄庭坚并称“苏黄”;

词与辛弃疾并称“苏辛”;

书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“四大家”。

作者简介

苏轼在熙宁四年(1071)因对王安石变法持不同政见而自请外任,朝廷派他去当杭州通判,三年任满迁为密州太守,这首词是熙宁七年密州任上的第二年冬与同僚出城打猎时所作。当时,西北方的西夏和辽不断袭扰宋的边境。作为爱国心切、一贯主张抗敌御侮的苏轼,年届不惑而雄心勃勃,时刻准备要驰骋疆场,为国效力。

江城子 密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

读中感

江城子 密州出猎

老夫聊(liáo)发少年狂,左牵黄,右擎(qíng)苍。锦帽貂(diāo)裘(qiú),千骑(jì)卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣(hān)胸胆尚开张,鬓(bìn)微霜,又何妨?持节云中,何日遣(qiǎn)冯唐?会挽(wǎn)雕弓如满月,西北望,射天狼。

读中感

江城子 密州出猎

苏轼

老夫/聊发/少年/狂,左/牵黄,右/擎苍,锦帽/貂裘,千骑/卷/平冈。为报/倾城/随/太守,亲/射虎,看/孙郎。

酒酣/胸胆/尚/开张。鬓/微霜,又/何妨!持节/云中,何日/遣/冯唐?会挽/雕弓/如/满月,西北/望,射/天狼。

读中感

上阕:描写出猎的壮阔场面,朗读节奏要稍快,声音要洪亮

下阕:抒发为国杀敌立功的豪情,朗读声调要高亢,气势豪迈

老夫今天暂且发发少年的狂气,左手牵黄犬,右臂架苍鹰,戴锦帽,穿貂裘,率千骑纵马狂奔,犹如疾风卷过山冈。为回报满倾人跟随太守观猎的盛情,我要像当年孙权那样,亲自挽弓射虎。痛饮美酒胸宽胆壮,鬓染白霜又有何妨!什么时候朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己呢?那时我一定会挽雕弓如满月,朝着西北方射杀犯界的天狼。

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。

第一句犹同特写镜头,把一位左牵黄犬,右擎苍鹰,双目炯炯有神的壮士推到了读者的面前。

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

第二句镜头由近及远地拉开,先给一个特写:一位锦帽貂裘的壮士在前,双目紧盯远方,策马飞奔;再给一个全景:千余膘马紧随其后,从一座座小山岗上席卷而来,气势豪迈,场面壮阔。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

第三句犹同镜头由远推近,先写上句,推出全景:全城倾城出动,紧紧跟随太守身后,围猎的场面紧张而热烈,突然间,四野一片寂静,原来太守在亲自搭弓射虎。一个特写:看!雄心勃勃,屏气凝神的太守,仿佛当年的孙郎再现。

上片小结

上片描绘词人出猎时的盛大场面,尽写少年“狂”态:

太守出猎而报知人民随看,此狂一;

出看而须“倾城”,此狂二;

猎必射虎,此狂三;

自比“孙郎”,此狂四。

词作刻画了一位英武豪迈、性格狂放的英雄形象

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?

下阕第一句抒发了主人公人到中年,壮志未酬的感叹。

持节云中,何日遣冯唐?

下阕第二句抒发了主人公愿意效仿武将魏尚戍边抗敌的渴望。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

下阕第三句抒发了主人公杀敌为国,守卫边疆的坦荡胸怀和豪情壮志 。

下片小结

上片抒发作者为国杀敌的豪情壮志,尽现词人“豪”情:

“鬓微霜,又何妨”,此豪一;

“持节云中”,此豪二;

“会挽雕弓”,此豪三;

“西北望,射天狼”,此豪四。

词作刻画了一位意欲报效祖国、杀敌立功的英雄形象。

1、各用一句话概括上下阕的内容:

上阕叙事,记叙了出猎的壮观场面。

下阕抒情,抒发渴望被重用、为国效力的爱国之情。

2、“老夫聊发少年狂”中的“狂”字在整首词中有何作用?体现在哪些地方?

作用:是上阕的文眼,奠定全词的感情基调,“狂”气贯穿全文。

狂的表现:劲装出猎;倾城相随;猎必射虎;自比孙郎。

3、“持节云中,何日遣冯唐?”运用了什么典故?具体分析其作用。

典故:运用了冯唐持节招魏尚的典故。

作用:含蓄地表达了希望朝中有人为自己说情,使自己重新得到朝廷重用的愿望。

4、“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”勾画了一个怎样的人物形象?表达了作者怎样的心情?

勾画了一个豪气十足,誓死卫国的英雄形象。抒发了坚决抵抗外族侵略,保卫国家的爱国之情。

5、这首词用了哪三个典故?请写出来。在表达上有什么好处?

典故: “亲射虎,看孙郎”(表现少年狂气)、“遣冯唐”(以魏尚自喻,希望朝廷启用)、“射天狼”(表达报效祖国、御敌立功的决心)。

好处:使表达委婉含蓄。

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

阅读《江城子?密州出猎》,完成下面各题:

1、对这首词的解说不恰当的一项是( )

A、该词起句着一“狂”字,贯穿全篇,统摄了全词。

B、“亲射虎,看孙郎”是词人以孙权自况。自己虽“鬓微霜”,但仍英武有为,希望能建功立业,报效朝廷。

C、“持节云中,何日遣冯唐?”词人以冯唐自比,表示自己敢于为蒙冤受屈的将领直言,使他们重新复职。

D、“天狼”喻指西北方的敌人。

当堂检测

C

2、对这首词鉴赏不正确的一项是( )

A、上阕描绘打猎的壮阔场面,下阕抒发由打猎激发出来的胸襟抱负。全词由实而虚,由叙事而抒怀。

B、苏轼作此词时正值壮年,而以老夫自称,是因为作者心怀壮志却仕途坎坷,深感岁月易逝,人生易老,所以才要“聊发少年狂”。

C、作品融叙事、言志、用典为一体,调动多种艺术手法,表现了作者宝刀未老志在千里的英雄豪气。

D、此作是东坡豪放词的代表作之一,它对李清照词风的形成产生了积极的影响,苏、李二人成为了宋朝豪放词派的代表人物。

当堂检测

D

3、本词上阙写景,描写了 的宏大壮观的场面;下阙言志,抒写了词人 的豪情壮志。

4、“持节云中、何日遣冯唐?”一句有什么含义?在表达上有什么好处?

含义: 这是词人以魏尚自喻,意思是说,什么时候朝廷能像派冯唐赦免魏尚那样起用自己呢?

好处:运用典故,使表达委婉含蓄。

当堂检测

密州出猎

渴望报效国家建功立业

5、《江城子·密州出猎》中“亲射虎”“遣冯唐”“射天狼”的典故分别表达什么意思?它们与贯穿全词的“狂”有什么关联?(题二)

当堂检测

孙郎即孙权,《三国志》记载孙权在一次出行中,坐骑为虎所伤,他镇定地在马前击毙了老虎。词人的意思是他要像当年的孙权那样,挽弓马前射虎,这突出地展现了作者虽然年纪已经不小,但是仍有着少年狂气。

“亲射虎,看孙郎”

据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。后来,文帝采纳了冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免魏尚。这里作者是以魏尚自喻,表达希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。

“遣冯唐”

天狼,天狼星。据《晋书·天文志》说是“主侵掠”的,这里用以喻指从西北来进扰的西夏军队。苏轼借此表达了自己要报效国家,抵御入侵者, 建功立业的雄心壮志。

“射天狼”

这首词用一个“狂”字贯穿始终,具有一种阳刚之美。“狂”在“千骑卷平冈”的阵势,“狂”在“亲射虎,看孙郎”的气概,“狂”在“持节云中,何日遣冯唐”的自信,“狂”在“西北望,射天狼”的雄心。由此可见,三个典故具体体现了“狂”字。

它们与“狂”的关系:

(宋)辛弃疾

第三课时

(词牌名)

(词的题目)

学习内容

1、了解作者及相关背景

2、感情朗读,读准字音,把握节奏,读出语气

3、理解词意,赏析关键词句,感悟词作抒发的情感

4、背诵默写

1、了解作者,读通诗题

2、反复诵读课文,读准字音,注意停顿,初步感知诗歌大意

3、对照注释,翻译理解课文

自读消化

“为陈同甫 赋 壮词以寄之”

写作

雄壮的词

陈同甫,名亮,南宋婺州(现在浙江省金华县)人,同辛弃疾是好朋友。

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

读中感

破阵子 为陈同甫赋(fù)壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑(tiǎo)灯看剑,梦回吹角(jiǎo) 连营。八百里分麾(huī)下炙(zhì),五十弦(xián) 翻塞(sài)外声。沙场秋点兵。

马作的(dí)卢(lú)飞快,弓如霹(pī)雳(lì)弦惊。了却君王天下事,赢(yíng)得生前身后名。可怜白发生!

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里/挑灯/看剑,梦回/吹角/连营。八百里/分/麾下炙,五十弦/翻/塞外声。沙场/秋/点兵。

马作/的卢/飞快,弓如/霹雳/弦惊。了却/君王/天下事,赢得/生前/身后名。可怜/白发/生!

作者夜里酒醉后挑亮灯光观看宝剑,早晨醒来听到众多军营里传来的号角声,想起在军营里与部下分食牛肉,听乐器奏出塞外的歌曲。在秋天的战场上检阅军队,准备战斗。战场上骑着飞快的的卢马,猛力拉曼霹雳做响的雕弓。他要为朝廷完成统一大业,赢得生前的功勋,身后的美名。可是自己已经年近半百,还有机会实现自己的理想吗?

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

沉醉中挑亮灯光抽出剑来细看,梦中回到接连响起号角之声的军营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。

把烤牛肉分给部下饱餐一顿,琴瑟演奏出悲壮粗犷的塞外战歌。

五十弦:本指瑟,李商隐《锦瑟》诗:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”,这里泛指各种乐器。

八百里:指牛;见《世说新语》。

沙场秋点兵。

在肃杀的秋风中,在辽阔的战场上,主帅正在检阅军队,准备出征。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。

的卢:古代烈性的名马,三国时代刘备所乘马就叫的卢

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

完成了君王统一国家的大业,自己也赢得一世乃至死后的英名。

只可惜白发已现两鬓。

辛弃疾出生时,家乡已被金兵占领,北方人民的深重灾难在他童年生活中留下深深的印记。青年时代,词人就积极投身军事斗争,他集结两千余人起义,投奔抗金将领耿京部下,抗击敌人。在他率众投归南宋途中,辛弃疾亲自带领五十轻骑长驱直入金营,生擒叛徒张安国,立下卓著的功勋。回归南宋后,他历任湖北、江西、浙东等地安抚使,但朝廷没有再让他到抗金的前线。他一生反对和议、盼望早日恢复中原的主张,也未能为南宋小朝廷所采纳,而且两次被弹劾革职。

从42岁至68岁的漫长岁月,词人主要在江西上饶一带的农村中度过,把满腔的忧国忧民的热情,都寄托在所写的词里。

1、各用一句话概括上下阕的内容:

上片写军旅生活,战前准备。首句是实写,后几句是虚写。

下片写战斗场面,抒发报国无门、壮志未酬的悲愤之情。

2、“ , ”写军队生活。“沙场秋点兵” 中“ ”字既点明了季节,也为战士出征增添了

的气氛,暗示战斗即将开始。

八百里分麾下炙

五十弦翻塞外声

肃杀

秋

3、赏析:用简洁的语言描述“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”的壮观场面。

将军把烤熟的牛肉分给部下吃,远处传来悲壮的军乐声。这是秋高时节战士们准备出征的场面。

4、“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊 ”用

修辞手法,从 觉和 觉两个方面,概括而又生动地再现了紧张激烈的战斗场面。 “了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生”与上阕“ ”遥相呼应,又回到现实,与中间的梦境形成对比,表达了词人 的愿望和

的悲愤。

比喻

视

听

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营

渴望建功立业

壮志未酬

5、诗人尽管“白发生”,却依然眷念自己曾经浴血征战的疆场。这种眷念的情结从词中哪两个细节可以读出?

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

6、“了却君王天下事,赢得生前身后名”写出了作者怎样的理想?结尾一句“可怜白发生”抒发了作者怎样的感情?

“了却君王天下事,赢得生前身后名”写作者要为朝廷完成北伐金人收复失地的大业,统一国家,以赢得生前的功勋身后的美名。

“可怜白发生”抒发了作者报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

7、全词抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者抗敌救国、渴望建功立业的爱国情感和报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

8、这首词,

从题材上看是,写 生活情景;从思想感情上看,表达的是 ;从语言风格上看,意境开阔,豪迈激越。所以,作者说自己写《破阵子》是“赋壮词”。在这五首词中, 和

也属于“壮词”。

军营

为国立功的雄心壮志

《渔家傲?秋思》

《江城子?密州出猎》

《破阵子》极写抗金部队壮盛的军容,横戈跃马的战斗生活以及收复祖国河山的畅想,这些都是作者醉梦中所不能忘怀的,但是他的想法被"可怜白发生"的现实碾碎了。作者在词中抒发了报国无门、壮志难酬的痛苦和愤恨。

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

1、根据你所掌握的历史知识,说说“了却君王天下事”中的“天下事”指的是什么?

收复中原,统一国家。

当堂检测

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

2、辛弃疾尽管“白发生”,却依然眷恋自己曾经浴血征战的疆场。这种眷恋的情结从词中 、

两个细节中可以读出。

当堂检测

醉里挑灯看剑

梦回吹角连营

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

3、《破阵子》词中表现作者壮志难酬,使整首词的风格由雄壮变得悲壮的一个词是____。

当堂检测

可怜

4、下边对《破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之》赏析有误的一项是( )

A、这首词描写了看剑、闻角、分炙、奏乐、点兵、杀敌等多种军营生活。

B、这首词展现了醉态、梦境、往事、理想和现实等多层面的人生境界。

C、这首词前九句追忆人生往事,豪情满怀;结尾一句,词义陡转,点出理想与现实、希望与失望等多重矛盾。

D、这首词成功地运用了“八百里”、“五十弦”、“沙场”、“的卢”、“霹雳”等多个历史典故。

当堂检测

D

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

5、试体味“沙场秋点兵”一句中“秋”字的表达效果。

既点明了季节,也为战士出征增添了肃杀的气氛。

当堂检测

6、辛弃疾说自己写《破阵子》是“赋壮词”,试结合作品加以解释。(题三)

从题材上看是写军营中的生活情景,看剑、听角声和塞外曲,分八百里炙、沙场点兵、骑快马、挽强弓,这种种情境都极勇猛、雄健;从思想感情上看表达的是为国立功的雄心壮志;从语言风格上看壮丽而不“纤巧”,所以叫做“赋壮词”。

当堂检测

诗歌

满江红

第四课时

(重点)

(难点)

理解词作的内容及蕴含的情感,把握词作主旨。

学习作者借典故抒情的方法。

学习词人的爱国之情和政治抱负 。

秋瑾(1875~1907),字璇卿,号竞雄,别号“鉴湖女侠”。祖籍浙江山阴(今绍兴),近代民主革命烈士,妇女解放运动的倡导者,第一批为推翻满清政权和数千年封建统治而牺牲的革命先驱。一生留下许多著作,皆收于《秋瑾集》中。

《满江红》 秋瑾蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰、秦良玉自喻,性豪侠,习文练武。1896年依父母之命嫁湘潭富绅子弟王廷钧。随丈夫寄居北京。1903年中秋节,秋瑾与丈夫发生冲突,从家出走,之后写下了这首《满江红》。

目睹国势危急,清廷腐败,秋瑾立志献身救国事业,1904年秋瑾不顾丈夫反对,自费东渡日本留学,与陈撷芬成立共爱会,与刘道一等组织十人会,创办《白话报》,鼓吹反清革命,提倡男女平权。1905年初回国省亲,结识蔡元培、徐锡麟,加入光复会。7月再赴日本。9月加入同盟会,被推选为评议部评议员和浙江主盟人。1906年,因抗议日本政府颁布取缔留学生规则,愤而回国,在上海创办中国公学,安置留日回国学生。次年创办《中国女报》,提倡女权,宣传革命。

旋至诸暨、义乌、金华、兰溪等地联络会党,计划响应萍浏醴起义,未果。继与徐锡麟分头准备于浙、皖两地同时举事,被推举为大通学堂督办,往来于沪、杭间,联络沪、浙军队与会党,组织光复军,推徐锡麟为首领,自任协领,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义。后来徐锡麟在安庆起义失败遭杀害,秋瑾等人所在的大通学堂也被官府查抄,秋谨被捕,15日凌晨在绍兴轩亭口从容就义,时年32岁。。

满江红 秋瑾

小住京华,早又是、中秋佳节。为篱下、黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

侬 殊未屑

磨 折 莽红尘

觅

nóng

shū

mó zhé

mǎng

mì

xiōng jīn( )

胸襟

导思1.这首诗表达了一个怎样的主题?

主题

导思2.这首诗表达了怎样深沉的感情?

情感

关键词:

诗情

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

《满江红》课文朗读。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

原文: 小住 京华,早又是、中秋佳节。为篱下、黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊 未屑!

小住:暂时居住。

如拭:好像擦拭过一样。

侬:我。 蛾眉:女子细长而略弯的眉毛,这里指女子。

殊:很,甚。

注释:

徒:空,徒然。

未屑:不屑,轻视,即不甘心做闺中女子。

京华:京城的美称,这里指北京。

到北京不久,转眼又到了中秋佳节。因为篱笆下的菊花盛开,秋天的景色好像擦拭过一样(明净)。列强进逼,中国前途危殆,(而我)八年来(却)空想着故乡浙江的风味。(他们)苦苦地想让我做一个贵妇人,(对这些我)仍然不放在心上!

译文:

原文: 身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

列:类,属类,范围。

肝胆:指真诚的心。

末路:路途的终点,比喻失意潦倒或没有前途的境地。

莽红尘:莽莽人世。

青衫湿:沾湿衣襟,文中指因悲叹无知音而落泪。

注释:

烈:刚正,有节操。

我虽然不是男儿身,不能加入他们的行列,但我的心却比男儿的还刚正。想想平日我一颗真诚的心,为别人而屡屡激动。那些心胸狭窄的俗人怎么能够明白我的心意?自古英雄在无路可走的时候总是要经受苦难挫折。在这个广大的社会里,我要去哪里寻觅知音?(想到此)泪水打湿了(我的)衣衫!

译文:

1.开头这几句属于什么描写?有何作用?

【答案】自然环境描写,交代时间和地点,化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句和词句来描写明丽的秋色,反衬了自己初离家庭时的矛盾心情。

2.“四面歌残终破楚”引用了哪个典故?有何作用?

【答案】用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事,来比喻自己终于冲破家庭牢笼,同时更是当时社会环境的写照,暗指当时的国事,当时列强进逼,中国前途危殆,情况与当年项羽“四面楚歌”的情况相似,秋瑾以此作典,表明她正在担忧国家的危难。

3.“身不得,男儿列,心却比,男儿烈。”这四句表达了词人的什么感情?在用词上有什么特点?

【答案】这四句透射着词人不甘于现状的慷慨激情,更是词人力图冲破闺阁束缚誓超男子的真实写照。她运用“身”与“心”、“列”与“烈”谐音但意义不同的显著变化,来表达她的抱负、志向。

4.《满江红》这首诗词抒发了词人哪些情感?

【答案】在词里,首先表示了词人对祖国前途的担 忧,接着又唱出了一个女英雄“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”的高亢壮歌,抒发了她决心为国捐躯的豪情壮志。最后,又讲述了因自己的情怀和理想不为丈夫和其他庸人所理解而生的苦恼和悲愤。

【答案】词的上阕首先化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句和词句,写秋色,烘托出作者冲破家庭牢笼后既怡然自得却又愁苦的心理,接着用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事,来比喻自己终于冲破了家庭的牢笼,同时又为国家前途担忧的心境,用“苦将侬、强派作蛾眉”进一步说明表面

【难点探究】《满江红》一词是如何一层层表达作者的复杂情感的?

上过着贵妇人的生活,实则痛苦不堪,解释作者想冲破家庭束缚的原因,用“殊未屑”表明作者对贵妇人的生活,不仅不留恋,反而蔑视的态度。词的下阕由慷慨激昂的自白到知音难觅的悲叹再到寂寞自伤的痛苦,层层推进,活化了一个“梦醒后无路可走”的女词人形象。

作者平日虽以肝胆相照,真诚恳切,但不为世俗所了解,因此生活中常受折磨。现在离家以后,在大千世界中,何处去找知音?如果找不到知音,又将会受到怎样的折磨?想到这一点,不觉伤心落泪。这种担心和忧虑,真实地反映了一个革命者刚踏上革命征途的思想状况。

满江红

上阕

写景——篱下黄花 秋容如拭

言志—心比男儿烈

悲叹—何处觅知音

下阕

抒情

终破楚

殊未屑

《满江红》一词是秋瑾在1903年中秋节的述怀之 作。这首词通过对自我生活的写照,反映了她在冲破封建婚姻家庭和旧礼教的束缚后,走向革命道路前夕的终得解脱而又苦闷彷徨的矛盾心理,同时也表达了作者匡国济世的凌云志向。

《满江红》基调高昂,情感澎湃。

这首词的作者虽为女子,但字里行间颇有一些男子汉大丈夫的气魄,显示出秋瑾的巾帼英雄本色。词中运用“列”与“烈”两字谐音和意义不同的显著变化,来表达她的抱负和志向。“谁识我?”“何处觅知音?”两个问句语气强烈,表达出作者对世俗的不满和改变现状、追求理想的决心,情感真切感人。

秋瑾名言

1、水激石则鸣,人激志则宏。

2、祖国陆沉人有责,天涯漂泊我无家。

3、拚得十万头颅血,须把乾坤力挽回。

4、秋風秋雨愁煞人。

5、若无子期耳,总负伯牙心。

6、成败利钝不计较,但持铁血报祖国。

7、死生一事付鸿毛,人生到世方英杰。

结合作品内容和写作背景,说说词作抒发了作者怎样的思想感情。(题四)

这首词是秋瑾在1903年中秋节的述怀之作。适值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其丈夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,决心冲破家庭牢笼,投身革命。

当堂检测

结合作品内容和写作背景,说说词作抒发了作者怎样的思想感情。(题四)

词的上阕表达了作者不愿过贵妇人生活,意欲突破家庭束缚、追求自由、投向革命的复杂心情。词的下片写作者虽有凌云壮志,但知音难觅,不觉泪湿衣巾。

当堂检测

第一课时

(词牌名)

(词的题目)

学习内容

1、了解作者及相关背景

2、感情朗读,读准字音,把握节奏,读出语气

3、理解词意,赏析关键词句,感悟词作抒发的情感

4、背诵默写

1、了解作者,读通诗题

2、反复诵读课文,读准字音,注意停顿,初步感知诗歌大意

3、对照注释,翻译理解课文

自读消化

范仲淹(980--1052),字希文,北 宋著名思想家、政治家、军事家、文学家,苏州吴县人,因秉公直言屡遭贬斥。庆历三年(1043年),授参知政事,主持庆历改革,庆历五年,新政受挫,范仲淹被贬出京,历任邠州、邓州、杭州、青州知州。卒谥“文正”,世称范文正公,有《范文正公集》传世。

范仲淹政绩卓著,文学成就突出。散文《岳阳楼记》为千古名篇。词则能突破唐末五代词的绮靡风气:写边塞生活,苍凉悲壮,慷慨生哀;写羁旅生活,缠绵深致,脍炙人口,风格明健,对苏轼、辛弃疾豪放词派的形成有很大影响。他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想和仁人志士节操,对后世影响深远。

宋仁宗康定元年(1040年),作者任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏发动的战争,采取“屯田久守”方针,巩固西北边防。 他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深的理解,治军也颇有成效。当地民谣说道:“军中有一范,西贼闻之惊破胆。”

这首词即是他在西北军中的感怀之作,一方面,表现出作者平息叛乱、反对侵略和巩固边防的决心和意愿,另一方面,也描写了外患未除、功业未建以及久戍边地、士兵思乡等复杂矛盾的心情。

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲 秋思

范仲淹(yān)

塞(sài)下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂(zhàng)里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕(yān)然未勒(lè)归无计。羌(qiāng)管悠悠霜满地。人不寐(mèi) ,将军白发征夫泪。

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下/秋来/风景/异,衡阳/雁去/无/留意。四面/边声/连角/起。千嶂里,长烟/落日/孤城/闭。

浊酒/一杯/家/万里,燕然/未勒/归/无计。羌管/悠悠/霜/满地。人/不寐,将军/白发/征夫/泪。

上片描写塞下秋景,边塞秋天与中原迥异:大雁过早向衡阳飞去,毫无留恋;从四面八方传来的边地悲声随号角响起;重重叠叠的山峰里,长烟直上落日斜照,坐落在群山中的小城早早关闭了城门。

下片抒发征人愁情,他们离家万里,但燕然未勒功业未成,归期不可预料,夜深霜重,羌笛悠悠,将军和征夫们难以入睡,流下了思乡之泪。

塞下秋来风景异

“塞下”点明地域,“秋”点明季节,并以一“异”字统领全部景物的特点,突出秋景与中原的不同。

衡阳雁去无留意

边塞秋雁过早地向衡阳飞去,毫无停留之意。这实际上是写塞下秋天天气寒冷,与他的家乡(今江苏吴县)大不相同。

四面连声连角起

写风吼、马嘶同不断起伏的号角声混杂在一起,构成塞下特异的声音,这种边声当然是中原所没有的。

千障里,长烟落日孤城闭

坐落在崇山峻岭间的孤城,在暮蔼生成、夕阳西下时便早早地紧闭了城门,这与内地繁华都市华灯初上的景象也是迥异的。这也点明了战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计

这是全词的核心部分,正面提示了征人们的一种矛盾心理:思念家乡却没有办法回去,所以只能用一杯浊酒来排解对亲人的思念,寄托对功业的向往。

羌管悠悠霜满地

夜寒霜重,羌笛声声,更加重了征人的愁思。

人不寐,将军白发征夫泪

因守边辛苦、念家心忧而不能入睡,互文写将军与征人都因久戍不归而衰老,都为功业难成而落泪。这里的悲怆情调还含蓄地表达了作者对朝廷腐朽软弱、不修战备、不重边功的愤懑不平。

1、词中“ ”字直接点明了季节,“ ”四字间接点明了季节,紧扣题目 。

秋

衡阳雁去

“秋思”

2、上阕写景,突出了“异”字。在词中,“风景异”的具体表现有:

⑴雁去衡阳(气候之“异”:塞下秋早,天气严寒);

⑵边声四起(边声之“异”:风吼马嘶号角声声,构成塞下特异的声音);

⑶落日孤城闭(边城之“异”:城孤于崇山峻岭间,夕阳西下时早闭城门);

写出了边塞寒冷、荒凉、戒备森严的景色。

3、由“千嶂里,长烟落日孤城闭”句,你容易想起王维《使至塞上》中的

“ , ”诗句;

从“浊酒一杯家万里”你想起了范仲淹《苏幕遮》中“明月楼高休独倚,

, ”句。

所以,从环境描写和内容上看,整首词意境开阔,苍凉悲壮。

“大漠孤烟直 长河落日圆”

酒入愁肠 化作相思泪

4、上阕描绘边塞苍凉又壮阔的景象,隐隐透出边城严峻的军事形势,下阕抒情,抒发了怎样的情?

抒发了守边将士的思乡报国之情。

5、由上题推断,全词的主旨句是:

“浊酒一杯家万里,燕然未勒无归 。”

而“ ”则抒发了守边将士壮志难酬、思念家乡的情感。

人不寐,将军白发征夫泪

6、请找出使用典故的句子,并说说典故表现了作者怎样的思想情感?

典故:燕然未勒归无计。

用东汉窦宪北击匈奴,取得巨大成功并在燕然山勒石记功的典故,表明了作者渴望建功立业的思想感情。

《渔家傲 秋思》这首词通过写边塞的战地风光,表现了作者报国立功的英雄气慨和壮志难酬、思乡忧国的感慨情怀,同时也写出了边塞战士的艰苦生活。

阅读《渔家傲?秋思》,完成下面各题:

1、对词作内容赏析有误的一项是 ( )

A、这首词写出了我国北方秋季的景物特点,从词中的“塞下”“霜”等词语可以看出。

B、“衡阳雁去”是说“大雁向衡阳飞去”而不是“大雁从衡阳飞走了”。

C、这首诗既表达了将士的爱国之心,又流露出思念亲人和家乡的感情。

D、这首诗感情悲观而消极,表达了鲜明的反战、厌战情绪。

当堂检测

D

2、下阕抒发的感情是:

思乡爱国、渴望建功立业 。

3、赏析:“千嶂里,长烟落日孤城闭。”

(1)座落在崇山峻岭间的孤城,当暮蔼生起、夕阳西下时,便紧紧地关闭了城门。

(2)这里点明了边城战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

当堂检测

4、《渔家傲》所写的塞下风景“异”在哪里?表达了词人怎样的思想感情?

《渔家傲》描述了与中原地区完全不同的塞外景色。

①气候异:“衡阳雁去”,秋天边塞的大雁向衡阳飞去,表明塞下天气极寒冷,与作者的家乡吴地大不相同。

当堂检测

4、《渔家傲》所写的塞下风景“异”在哪里?表达了词人怎样的思想感情?

《渔家傲》描述了与中原地区完全不同的塞外景色。

②边声异:“四面边声连角起”,风吼、马嘶,同不断起伏的号角声混杂在一起,构成了塞下特异的声音,也是中原所没有的。

当堂检测

《渔家傲》描述了与中原地区完全不同的塞外景色。

③边城异:“千嶂里,长烟落日孤城闭”,座落在崇山峻岭间的孤城,当夕阳西下时,便紧紧地关闭了城门,这和内地城市华灯初上时的景象迥然不同。这也点明了战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

当堂检测

5、发挥想象,用自己的话描述作者笔下的情景,并说说这首词表达了词人怎样的思想感情?(题一)

描述情景:

边境上秋天一来风景全异,向衡阳飞去的雁群毫无留恋的意思。从四面八方传来的边地悲声随着号角响起,重重叠叠的山峰里,长烟直上,落日斜照,孤城紧闭。

当堂检测

5、发挥想象,用自己的话描述作者笔下的情景,并说说这首词表达了词人怎样的思想感情?(题一)

描述情景:

喝一杯浊酒怀念起远隔万里的家乡,可是燕然还未刻上平胡的功绩,归期无法预计。羌人的笛声悠扬,寒霜洒满大地,征人不能入睡,将军和战士头发花白,流下眼泪。

当堂检测

5、发挥想象,用自己的话描述作者笔下的情景,并说说这首词表达了词人怎样的思想感情?(题一)

思想感情:

这首边塞词既表现将军的英雄气概及征夫的艰苦生活,也暗含对宋王朝重内轻外政策的不满,爱国激情,浓重乡思,兼而有之,构成了将军与征夫思乡却渴望建功立业的复杂而又矛盾的情绪。

当堂检测

(宋)苏轼

第二课时

(词牌名)

(词的题目)

学习内容

1、了解作者及相关背景

2、感情朗读,读准字音,把握节奏,读出语气

3、理解词意,赏析关键词句,感悟词作抒发的情感

4、背诵默写

1、了解作者,读通诗题

2、反复诵读课文,读准字音,注意停顿,初步感知诗歌大意

3、对照注释,翻译理解课文

自读消化

苏轼(1037--1101):北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,“唐宋八大家”之一(与父亲苏洵、弟弟苏辙,合称“三苏”)。

散文与欧阳修并称“欧苏”;

诗歌与黄庭坚并称“苏黄”;

词与辛弃疾并称“苏辛”;

书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“四大家”。

作者简介

苏轼在熙宁四年(1071)因对王安石变法持不同政见而自请外任,朝廷派他去当杭州通判,三年任满迁为密州太守,这首词是熙宁七年密州任上的第二年冬与同僚出城打猎时所作。当时,西北方的西夏和辽不断袭扰宋的边境。作为爱国心切、一贯主张抗敌御侮的苏轼,年届不惑而雄心勃勃,时刻准备要驰骋疆场,为国效力。

江城子 密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

读中感

江城子 密州出猎

老夫聊(liáo)发少年狂,左牵黄,右擎(qíng)苍。锦帽貂(diāo)裘(qiú),千骑(jì)卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣(hān)胸胆尚开张,鬓(bìn)微霜,又何妨?持节云中,何日遣(qiǎn)冯唐?会挽(wǎn)雕弓如满月,西北望,射天狼。

读中感

江城子 密州出猎

苏轼

老夫/聊发/少年/狂,左/牵黄,右/擎苍,锦帽/貂裘,千骑/卷/平冈。为报/倾城/随/太守,亲/射虎,看/孙郎。

酒酣/胸胆/尚/开张。鬓/微霜,又/何妨!持节/云中,何日/遣/冯唐?会挽/雕弓/如/满月,西北/望,射/天狼。

读中感

上阕:描写出猎的壮阔场面,朗读节奏要稍快,声音要洪亮

下阕:抒发为国杀敌立功的豪情,朗读声调要高亢,气势豪迈

老夫今天暂且发发少年的狂气,左手牵黄犬,右臂架苍鹰,戴锦帽,穿貂裘,率千骑纵马狂奔,犹如疾风卷过山冈。为回报满倾人跟随太守观猎的盛情,我要像当年孙权那样,亲自挽弓射虎。痛饮美酒胸宽胆壮,鬓染白霜又有何妨!什么时候朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己呢?那时我一定会挽雕弓如满月,朝着西北方射杀犯界的天狼。

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。

第一句犹同特写镜头,把一位左牵黄犬,右擎苍鹰,双目炯炯有神的壮士推到了读者的面前。

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

第二句镜头由近及远地拉开,先给一个特写:一位锦帽貂裘的壮士在前,双目紧盯远方,策马飞奔;再给一个全景:千余膘马紧随其后,从一座座小山岗上席卷而来,气势豪迈,场面壮阔。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

第三句犹同镜头由远推近,先写上句,推出全景:全城倾城出动,紧紧跟随太守身后,围猎的场面紧张而热烈,突然间,四野一片寂静,原来太守在亲自搭弓射虎。一个特写:看!雄心勃勃,屏气凝神的太守,仿佛当年的孙郎再现。

上片小结

上片描绘词人出猎时的盛大场面,尽写少年“狂”态:

太守出猎而报知人民随看,此狂一;

出看而须“倾城”,此狂二;

猎必射虎,此狂三;

自比“孙郎”,此狂四。

词作刻画了一位英武豪迈、性格狂放的英雄形象

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?

下阕第一句抒发了主人公人到中年,壮志未酬的感叹。

持节云中,何日遣冯唐?

下阕第二句抒发了主人公愿意效仿武将魏尚戍边抗敌的渴望。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

下阕第三句抒发了主人公杀敌为国,守卫边疆的坦荡胸怀和豪情壮志 。

下片小结

上片抒发作者为国杀敌的豪情壮志,尽现词人“豪”情:

“鬓微霜,又何妨”,此豪一;

“持节云中”,此豪二;

“会挽雕弓”,此豪三;

“西北望,射天狼”,此豪四。

词作刻画了一位意欲报效祖国、杀敌立功的英雄形象。

1、各用一句话概括上下阕的内容:

上阕叙事,记叙了出猎的壮观场面。

下阕抒情,抒发渴望被重用、为国效力的爱国之情。

2、“老夫聊发少年狂”中的“狂”字在整首词中有何作用?体现在哪些地方?

作用:是上阕的文眼,奠定全词的感情基调,“狂”气贯穿全文。

狂的表现:劲装出猎;倾城相随;猎必射虎;自比孙郎。

3、“持节云中,何日遣冯唐?”运用了什么典故?具体分析其作用。

典故:运用了冯唐持节招魏尚的典故。

作用:含蓄地表达了希望朝中有人为自己说情,使自己重新得到朝廷重用的愿望。

4、“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”勾画了一个怎样的人物形象?表达了作者怎样的心情?

勾画了一个豪气十足,誓死卫国的英雄形象。抒发了坚决抵抗外族侵略,保卫国家的爱国之情。

5、这首词用了哪三个典故?请写出来。在表达上有什么好处?

典故: “亲射虎,看孙郎”(表现少年狂气)、“遣冯唐”(以魏尚自喻,希望朝廷启用)、“射天狼”(表达报效祖国、御敌立功的决心)。

好处:使表达委婉含蓄。

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

阅读《江城子?密州出猎》,完成下面各题:

1、对这首词的解说不恰当的一项是( )

A、该词起句着一“狂”字,贯穿全篇,统摄了全词。

B、“亲射虎,看孙郎”是词人以孙权自况。自己虽“鬓微霜”,但仍英武有为,希望能建功立业,报效朝廷。

C、“持节云中,何日遣冯唐?”词人以冯唐自比,表示自己敢于为蒙冤受屈的将领直言,使他们重新复职。

D、“天狼”喻指西北方的敌人。

当堂检测

C

2、对这首词鉴赏不正确的一项是( )

A、上阕描绘打猎的壮阔场面,下阕抒发由打猎激发出来的胸襟抱负。全词由实而虚,由叙事而抒怀。

B、苏轼作此词时正值壮年,而以老夫自称,是因为作者心怀壮志却仕途坎坷,深感岁月易逝,人生易老,所以才要“聊发少年狂”。

C、作品融叙事、言志、用典为一体,调动多种艺术手法,表现了作者宝刀未老志在千里的英雄豪气。

D、此作是东坡豪放词的代表作之一,它对李清照词风的形成产生了积极的影响,苏、李二人成为了宋朝豪放词派的代表人物。

当堂检测

D

3、本词上阙写景,描写了 的宏大壮观的场面;下阙言志,抒写了词人 的豪情壮志。

4、“持节云中、何日遣冯唐?”一句有什么含义?在表达上有什么好处?

含义: 这是词人以魏尚自喻,意思是说,什么时候朝廷能像派冯唐赦免魏尚那样起用自己呢?

好处:运用典故,使表达委婉含蓄。

当堂检测

密州出猎

渴望报效国家建功立业

5、《江城子·密州出猎》中“亲射虎”“遣冯唐”“射天狼”的典故分别表达什么意思?它们与贯穿全词的“狂”有什么关联?(题二)

当堂检测

孙郎即孙权,《三国志》记载孙权在一次出行中,坐骑为虎所伤,他镇定地在马前击毙了老虎。词人的意思是他要像当年的孙权那样,挽弓马前射虎,这突出地展现了作者虽然年纪已经不小,但是仍有着少年狂气。

“亲射虎,看孙郎”

据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。后来,文帝采纳了冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免魏尚。这里作者是以魏尚自喻,表达希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。

“遣冯唐”

天狼,天狼星。据《晋书·天文志》说是“主侵掠”的,这里用以喻指从西北来进扰的西夏军队。苏轼借此表达了自己要报效国家,抵御入侵者, 建功立业的雄心壮志。

“射天狼”

这首词用一个“狂”字贯穿始终,具有一种阳刚之美。“狂”在“千骑卷平冈”的阵势,“狂”在“亲射虎,看孙郎”的气概,“狂”在“持节云中,何日遣冯唐”的自信,“狂”在“西北望,射天狼”的雄心。由此可见,三个典故具体体现了“狂”字。

它们与“狂”的关系:

(宋)辛弃疾

第三课时

(词牌名)

(词的题目)

学习内容

1、了解作者及相关背景

2、感情朗读,读准字音,把握节奏,读出语气

3、理解词意,赏析关键词句,感悟词作抒发的情感

4、背诵默写

1、了解作者,读通诗题

2、反复诵读课文,读准字音,注意停顿,初步感知诗歌大意

3、对照注释,翻译理解课文

自读消化

“为陈同甫 赋 壮词以寄之”

写作

雄壮的词

陈同甫,名亮,南宋婺州(现在浙江省金华县)人,同辛弃疾是好朋友。

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

读中感

破阵子 为陈同甫赋(fù)壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑(tiǎo)灯看剑,梦回吹角(jiǎo) 连营。八百里分麾(huī)下炙(zhì),五十弦(xián) 翻塞(sài)外声。沙场秋点兵。

马作的(dí)卢(lú)飞快,弓如霹(pī)雳(lì)弦惊。了却君王天下事,赢(yíng)得生前身后名。可怜白发生!

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里/挑灯/看剑,梦回/吹角/连营。八百里/分/麾下炙,五十弦/翻/塞外声。沙场/秋/点兵。

马作/的卢/飞快,弓如/霹雳/弦惊。了却/君王/天下事,赢得/生前/身后名。可怜/白发/生!

作者夜里酒醉后挑亮灯光观看宝剑,早晨醒来听到众多军营里传来的号角声,想起在军营里与部下分食牛肉,听乐器奏出塞外的歌曲。在秋天的战场上检阅军队,准备战斗。战场上骑着飞快的的卢马,猛力拉曼霹雳做响的雕弓。他要为朝廷完成统一大业,赢得生前的功勋,身后的美名。可是自己已经年近半百,还有机会实现自己的理想吗?

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

沉醉中挑亮灯光抽出剑来细看,梦中回到接连响起号角之声的军营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。

把烤牛肉分给部下饱餐一顿,琴瑟演奏出悲壮粗犷的塞外战歌。

五十弦:本指瑟,李商隐《锦瑟》诗:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”,这里泛指各种乐器。

八百里:指牛;见《世说新语》。

沙场秋点兵。

在肃杀的秋风中,在辽阔的战场上,主帅正在检阅军队,准备出征。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

战马像的卢马那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。

的卢:古代烈性的名马,三国时代刘备所乘马就叫的卢

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

完成了君王统一国家的大业,自己也赢得一世乃至死后的英名。

只可惜白发已现两鬓。

辛弃疾出生时,家乡已被金兵占领,北方人民的深重灾难在他童年生活中留下深深的印记。青年时代,词人就积极投身军事斗争,他集结两千余人起义,投奔抗金将领耿京部下,抗击敌人。在他率众投归南宋途中,辛弃疾亲自带领五十轻骑长驱直入金营,生擒叛徒张安国,立下卓著的功勋。回归南宋后,他历任湖北、江西、浙东等地安抚使,但朝廷没有再让他到抗金的前线。他一生反对和议、盼望早日恢复中原的主张,也未能为南宋小朝廷所采纳,而且两次被弹劾革职。

从42岁至68岁的漫长岁月,词人主要在江西上饶一带的农村中度过,把满腔的忧国忧民的热情,都寄托在所写的词里。

1、各用一句话概括上下阕的内容:

上片写军旅生活,战前准备。首句是实写,后几句是虚写。

下片写战斗场面,抒发报国无门、壮志未酬的悲愤之情。

2、“ , ”写军队生活。“沙场秋点兵” 中“ ”字既点明了季节,也为战士出征增添了

的气氛,暗示战斗即将开始。

八百里分麾下炙

五十弦翻塞外声

肃杀

秋

3、赏析:用简洁的语言描述“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”的壮观场面。

将军把烤熟的牛肉分给部下吃,远处传来悲壮的军乐声。这是秋高时节战士们准备出征的场面。

4、“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊 ”用

修辞手法,从 觉和 觉两个方面,概括而又生动地再现了紧张激烈的战斗场面。 “了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生”与上阕“ ”遥相呼应,又回到现实,与中间的梦境形成对比,表达了词人 的愿望和

的悲愤。

比喻

视

听

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营

渴望建功立业

壮志未酬

5、诗人尽管“白发生”,却依然眷念自己曾经浴血征战的疆场。这种眷念的情结从词中哪两个细节可以读出?

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

6、“了却君王天下事,赢得生前身后名”写出了作者怎样的理想?结尾一句“可怜白发生”抒发了作者怎样的感情?

“了却君王天下事,赢得生前身后名”写作者要为朝廷完成北伐金人收复失地的大业,统一国家,以赢得生前的功勋身后的美名。

“可怜白发生”抒发了作者报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

7、全词抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者抗敌救国、渴望建功立业的爱国情感和报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

8、这首词,

从题材上看是,写 生活情景;从思想感情上看,表达的是 ;从语言风格上看,意境开阔,豪迈激越。所以,作者说自己写《破阵子》是“赋壮词”。在这五首词中, 和

也属于“壮词”。

军营

为国立功的雄心壮志

《渔家傲?秋思》

《江城子?密州出猎》

《破阵子》极写抗金部队壮盛的军容,横戈跃马的战斗生活以及收复祖国河山的畅想,这些都是作者醉梦中所不能忘怀的,但是他的想法被"可怜白发生"的现实碾碎了。作者在词中抒发了报国无门、壮志难酬的痛苦和愤恨。

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

1、根据你所掌握的历史知识,说说“了却君王天下事”中的“天下事”指的是什么?

收复中原,统一国家。

当堂检测

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

2、辛弃疾尽管“白发生”,却依然眷恋自己曾经浴血征战的疆场。这种眷恋的情结从词中 、

两个细节中可以读出。

当堂检测

醉里挑灯看剑

梦回吹角连营

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

3、《破阵子》词中表现作者壮志难酬,使整首词的风格由雄壮变得悲壮的一个词是____。

当堂检测

可怜

4、下边对《破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之》赏析有误的一项是( )

A、这首词描写了看剑、闻角、分炙、奏乐、点兵、杀敌等多种军营生活。

B、这首词展现了醉态、梦境、往事、理想和现实等多层面的人生境界。

C、这首词前九句追忆人生往事,豪情满怀;结尾一句,词义陡转,点出理想与现实、希望与失望等多重矛盾。

D、这首词成功地运用了“八百里”、“五十弦”、“沙场”、“的卢”、“霹雳”等多个历史典故。

当堂检测

D

阅读《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》,完成下面各题:

5、试体味“沙场秋点兵”一句中“秋”字的表达效果。

既点明了季节,也为战士出征增添了肃杀的气氛。

当堂检测

6、辛弃疾说自己写《破阵子》是“赋壮词”,试结合作品加以解释。(题三)

从题材上看是写军营中的生活情景,看剑、听角声和塞外曲,分八百里炙、沙场点兵、骑快马、挽强弓,这种种情境都极勇猛、雄健;从思想感情上看表达的是为国立功的雄心壮志;从语言风格上看壮丽而不“纤巧”,所以叫做“赋壮词”。

当堂检测

诗歌

满江红

第四课时

(重点)

(难点)

理解词作的内容及蕴含的情感,把握词作主旨。

学习作者借典故抒情的方法。

学习词人的爱国之情和政治抱负 。

秋瑾(1875~1907),字璇卿,号竞雄,别号“鉴湖女侠”。祖籍浙江山阴(今绍兴),近代民主革命烈士,妇女解放运动的倡导者,第一批为推翻满清政权和数千年封建统治而牺牲的革命先驱。一生留下许多著作,皆收于《秋瑾集》中。

《满江红》 秋瑾蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰、秦良玉自喻,性豪侠,习文练武。1896年依父母之命嫁湘潭富绅子弟王廷钧。随丈夫寄居北京。1903年中秋节,秋瑾与丈夫发生冲突,从家出走,之后写下了这首《满江红》。

目睹国势危急,清廷腐败,秋瑾立志献身救国事业,1904年秋瑾不顾丈夫反对,自费东渡日本留学,与陈撷芬成立共爱会,与刘道一等组织十人会,创办《白话报》,鼓吹反清革命,提倡男女平权。1905年初回国省亲,结识蔡元培、徐锡麟,加入光复会。7月再赴日本。9月加入同盟会,被推选为评议部评议员和浙江主盟人。1906年,因抗议日本政府颁布取缔留学生规则,愤而回国,在上海创办中国公学,安置留日回国学生。次年创办《中国女报》,提倡女权,宣传革命。

旋至诸暨、义乌、金华、兰溪等地联络会党,计划响应萍浏醴起义,未果。继与徐锡麟分头准备于浙、皖两地同时举事,被推举为大通学堂督办,往来于沪、杭间,联络沪、浙军队与会党,组织光复军,推徐锡麟为首领,自任协领,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义。后来徐锡麟在安庆起义失败遭杀害,秋瑾等人所在的大通学堂也被官府查抄,秋谨被捕,15日凌晨在绍兴轩亭口从容就义,时年32岁。。

满江红 秋瑾

小住京华,早又是、中秋佳节。为篱下、黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

侬 殊未屑

磨 折 莽红尘

觅

nóng

shū

mó zhé

mǎng

mì

xiōng jīn( )

胸襟

导思1.这首诗表达了一个怎样的主题?

主题

导思2.这首诗表达了怎样深沉的感情?

情感

关键词:

诗情

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

《满江红》课文朗读。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

原文: 小住 京华,早又是、中秋佳节。为篱下、黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊 未屑!

小住:暂时居住。

如拭:好像擦拭过一样。

侬:我。 蛾眉:女子细长而略弯的眉毛,这里指女子。

殊:很,甚。

注释:

徒:空,徒然。

未屑:不屑,轻视,即不甘心做闺中女子。

京华:京城的美称,这里指北京。

到北京不久,转眼又到了中秋佳节。因为篱笆下的菊花盛开,秋天的景色好像擦拭过一样(明净)。列强进逼,中国前途危殆,(而我)八年来(却)空想着故乡浙江的风味。(他们)苦苦地想让我做一个贵妇人,(对这些我)仍然不放在心上!

译文:

原文: 身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

列:类,属类,范围。

肝胆:指真诚的心。

末路:路途的终点,比喻失意潦倒或没有前途的境地。

莽红尘:莽莽人世。

青衫湿:沾湿衣襟,文中指因悲叹无知音而落泪。

注释:

烈:刚正,有节操。

我虽然不是男儿身,不能加入他们的行列,但我的心却比男儿的还刚正。想想平日我一颗真诚的心,为别人而屡屡激动。那些心胸狭窄的俗人怎么能够明白我的心意?自古英雄在无路可走的时候总是要经受苦难挫折。在这个广大的社会里,我要去哪里寻觅知音?(想到此)泪水打湿了(我的)衣衫!

译文:

1.开头这几句属于什么描写?有何作用?

【答案】自然环境描写,交代时间和地点,化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句和词句来描写明丽的秋色,反衬了自己初离家庭时的矛盾心情。

2.“四面歌残终破楚”引用了哪个典故?有何作用?

【答案】用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事,来比喻自己终于冲破家庭牢笼,同时更是当时社会环境的写照,暗指当时的国事,当时列强进逼,中国前途危殆,情况与当年项羽“四面楚歌”的情况相似,秋瑾以此作典,表明她正在担忧国家的危难。

3.“身不得,男儿列,心却比,男儿烈。”这四句表达了词人的什么感情?在用词上有什么特点?

【答案】这四句透射着词人不甘于现状的慷慨激情,更是词人力图冲破闺阁束缚誓超男子的真实写照。她运用“身”与“心”、“列”与“烈”谐音但意义不同的显著变化,来表达她的抱负、志向。

4.《满江红》这首诗词抒发了词人哪些情感?

【答案】在词里,首先表示了词人对祖国前途的担 忧,接着又唱出了一个女英雄“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”的高亢壮歌,抒发了她决心为国捐躯的豪情壮志。最后,又讲述了因自己的情怀和理想不为丈夫和其他庸人所理解而生的苦恼和悲愤。

【答案】词的上阕首先化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句和词句,写秋色,烘托出作者冲破家庭牢笼后既怡然自得却又愁苦的心理,接着用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事,来比喻自己终于冲破了家庭的牢笼,同时又为国家前途担忧的心境,用“苦将侬、强派作蛾眉”进一步说明表面

【难点探究】《满江红》一词是如何一层层表达作者的复杂情感的?

上过着贵妇人的生活,实则痛苦不堪,解释作者想冲破家庭束缚的原因,用“殊未屑”表明作者对贵妇人的生活,不仅不留恋,反而蔑视的态度。词的下阕由慷慨激昂的自白到知音难觅的悲叹再到寂寞自伤的痛苦,层层推进,活化了一个“梦醒后无路可走”的女词人形象。

作者平日虽以肝胆相照,真诚恳切,但不为世俗所了解,因此生活中常受折磨。现在离家以后,在大千世界中,何处去找知音?如果找不到知音,又将会受到怎样的折磨?想到这一点,不觉伤心落泪。这种担心和忧虑,真实地反映了一个革命者刚踏上革命征途的思想状况。

满江红

上阕

写景——篱下黄花 秋容如拭

言志—心比男儿烈

悲叹—何处觅知音

下阕

抒情

终破楚

殊未屑

《满江红》一词是秋瑾在1903年中秋节的述怀之 作。这首词通过对自我生活的写照,反映了她在冲破封建婚姻家庭和旧礼教的束缚后,走向革命道路前夕的终得解脱而又苦闷彷徨的矛盾心理,同时也表达了作者匡国济世的凌云志向。

《满江红》基调高昂,情感澎湃。

这首词的作者虽为女子,但字里行间颇有一些男子汉大丈夫的气魄,显示出秋瑾的巾帼英雄本色。词中运用“列”与“烈”两字谐音和意义不同的显著变化,来表达她的抱负和志向。“谁识我?”“何处觅知音?”两个问句语气强烈,表达出作者对世俗的不满和改变现状、追求理想的决心,情感真切感人。

秋瑾名言

1、水激石则鸣,人激志则宏。

2、祖国陆沉人有责,天涯漂泊我无家。

3、拚得十万头颅血,须把乾坤力挽回。

4、秋風秋雨愁煞人。

5、若无子期耳,总负伯牙心。

6、成败利钝不计较,但持铁血报祖国。

7、死生一事付鸿毛,人生到世方英杰。

结合作品内容和写作背景,说说词作抒发了作者怎样的思想感情。(题四)

这首词是秋瑾在1903年中秋节的述怀之作。适值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其丈夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,决心冲破家庭牢笼,投身革命。

当堂检测

结合作品内容和写作背景,说说词作抒发了作者怎样的思想感情。(题四)

词的上阕表达了作者不愿过贵妇人生活,意欲突破家庭束缚、追求自由、投向革命的复杂心情。词的下片写作者虽有凌云壮志,但知音难觅,不觉泪湿衣巾。

当堂检测

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读