人教部编版历史 七下 第一单元 第1课 隋朝的统一与灭亡(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史 七下 第一单元 第1课 隋朝的统一与灭亡(27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。唐尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠,

秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头,

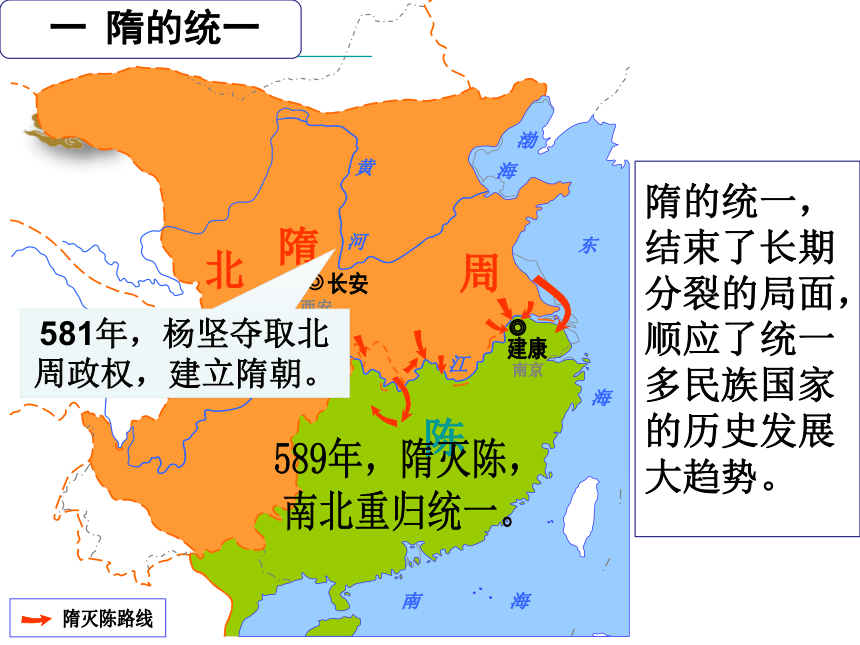

隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。 第一课 隋朝的统一与灭亡隋的统一建康南京长安西安长江河黄渤海东海海南陈隋隋灭陈路线581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝。589年,隋灭陈,

南北重归统一。 一 隋的统一 陈后主携二妃躲入的枯井,被后人嘲笑为“胭脂井”。据说这口井就在今天南京鸡鸣寺的山坡下“胭脂井”历史传说隋朝的统治

(1)措施:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度衡量制度;加强中央集权,提高行政效率。

(2)作用:

①促进了社会经济的迅速恢复和发展

②人口数量和垦田面积大幅度增长

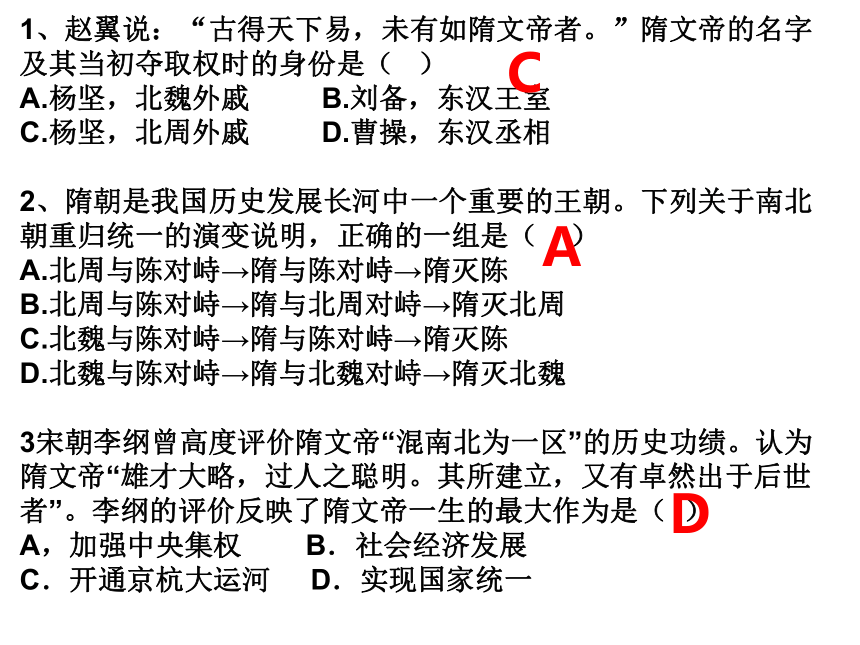

③隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝1、赵翼说:“古得天下易,未有如隋文帝者。”隋文帝的名字及其当初夺取权时的身份是( )

A.杨坚,北魏外戚 B.刘备,东汉王室

C.杨坚,北周外戚 D.曹操,东汉丞相

2、隋朝是我国历史发展长河中一个重要的王朝。下列关于南北朝重归统一的演变说明,正确的一组是( )

A.北周与陈对峙→隋与陈对峙→隋灭陈

B.北周与陈对峙→隋与北周对峙→隋灭北周

C.北魏与陈对峙→隋与陈对峙→隋灭陈

D.北魏与陈对峙→隋与北魏对峙→隋灭北魏

3宋朝李纲曾高度评价隋文帝“混南北为一区”的历史功绩。认为隋文帝“雄才大略,过人之聪明。其所建立,又有卓然出于后世者”。李纲的评价反映了隋文帝一生的最大作为是( )

A,加强中央集权 B.社会经济发展

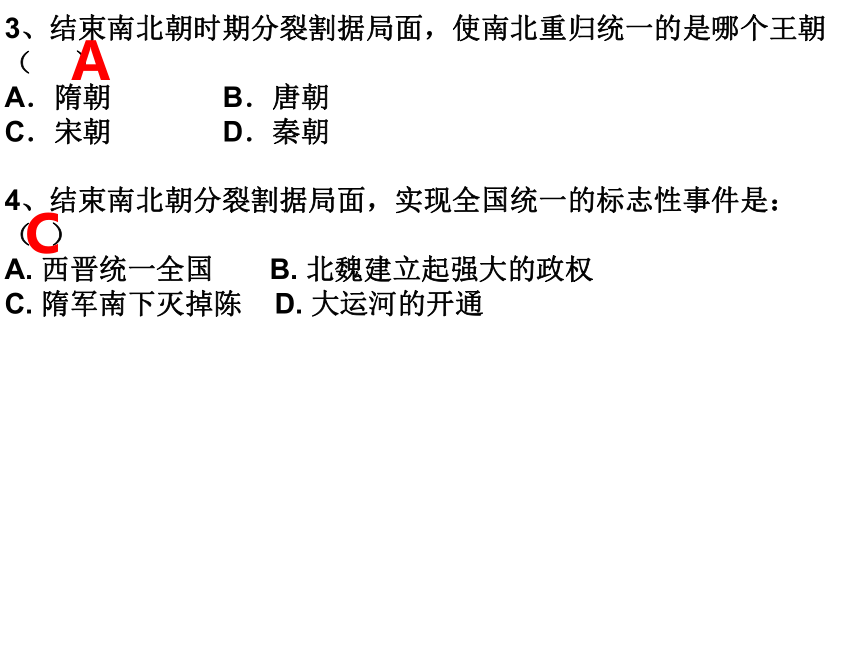

C.开通京杭大运河 D.实现国家统一CAD3、结束南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一的是哪个王朝( )

A.隋朝 B.唐朝

C.宋朝 D.秦朝

4、结束南北朝分裂割据局面,实现全国统一的标志性事件是:( )

A. 西晋统一全国 B. 北魏建立起强大的政权

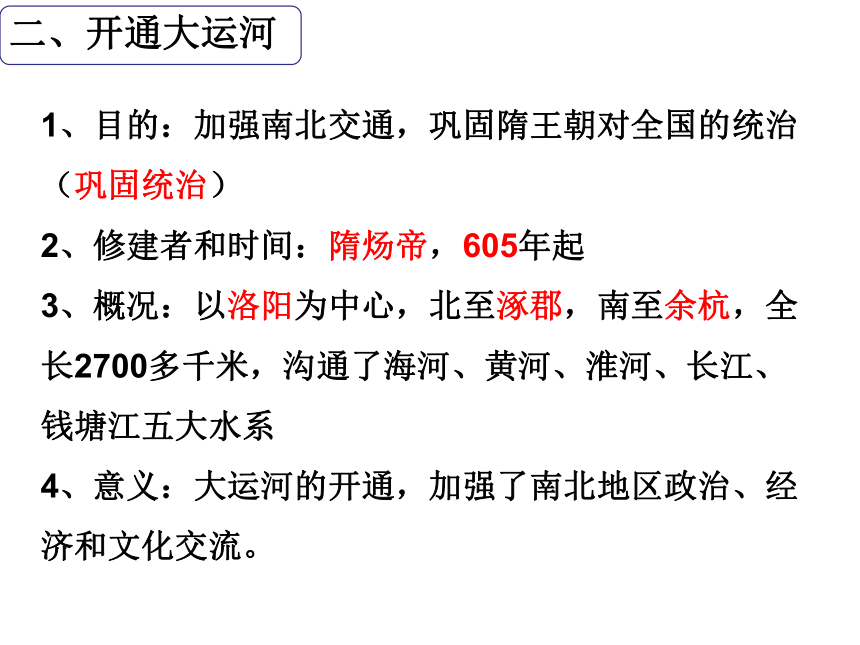

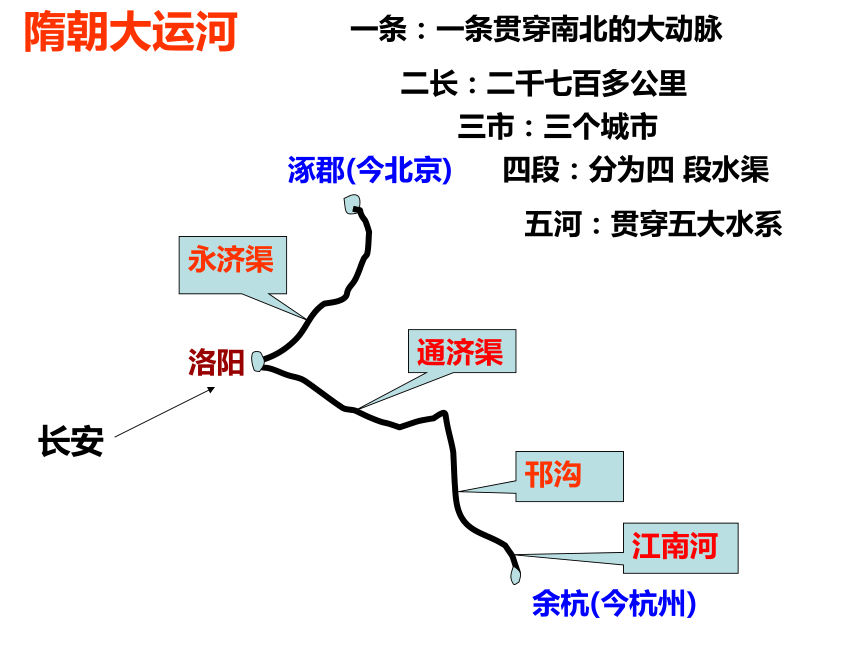

C. 隋军南下灭掉陈 D. 大运河的开通AC1、目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治(巩固统治)

2、修建者和时间:隋炀帝,605年起

3、概况:以洛阳为中心,北至涿郡,南至余杭,全长2700多千米,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系

4、意义:大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流。

二、开通大运河 隋朝大运河涿郡(今北京) 洛阳余杭(今杭州)永济渠

通济渠

邗沟

江南河

一条:一条贯穿南北的大动脉二长:二千七百多公里三市:三个城市四段:分为四 段水渠五河:贯穿五大水系材料一:大运河与世界上著名人工运河进行比较苏伊士运河巴拿马运河1869年1914年610年190.25千米81.3千米2000多千米隋朝大运河 阅读教材和以下材料,思考:大运河的重要地位及作用?地位:古代世界最长的运河材料一:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休:《汴河古》

材料二:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡增《汴水》

材料三:汴水通淮利最多,生人为害亦相知。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

——李敬方《汴河直进船》

材料四:“天下转漕,仰此一渠。”

辩证看待,有利有弊反对派,认为有弊无利,隋亡皆由于此 拥护派,认为利大于弊 积极:成为南北交通大动脉,大大促进了我国南北经济的交流,也有利于国家的统一。

局限性:过度役使了民力,给劳动人民带来了沉重的徭役负担,造成了严重的社会问题。 民 谣

运河水,荡悠悠,

隋炀皇帝下扬州。

一心只把琼花看,

万里江山一旦丢。1、隋朝末年,有位商人通过大运河从洛阳运送一批牡丹花到余杭,美丽的牡丹花招来沿途成千上万的百姓围观。你认为这种情形不可能发生在( )

A.永济渠沿岸 B.通济渠沿岸

C.邗沟沿岸 D.江南河沿岸

2、古人评价大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”这里评论的是隋朝大运河的哪一功能( )

A.灌溉 B.泄洪 C.运输 D.饮水

3、隋朝大运河是世界上伟大工程之一,它的完成,体现了我国古代劳动人民的聪明才智和创造力。它开凿于( )

A. 秦始皇时 B. 汉武帝时 C. 隋文帝时 D. 隋炀帝时

ACD4、隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A. 满足隋炀帝游江都的愿望?

B. 南水北调

C. 加强了南北经济、政治和文化的交流

D. 便利对少数民族的战争

5、隋朝,家住洛阳的一位商人要沿着大运河乘船去涿郡,他会经过( )

A. 永济渠 B. 通济渠 C. 邗沟 D. 江南河CA三 开创科举取士制度 材料:假如你是魏晋时期为朝廷选官的主要负责人,你会选谁去做官?说说你的理由。 由此可见,魏晋南北朝时期,想要做官必须同时具备哪两个条件?1.必须出身高门权贵2.要有地方高官推荐 ——寒门学子难以凭才学做官 ——地方官员把持选才权利如何改变魏晋以来选才制度的弊端?科举制:古代通过分科考试来选拨官吏的制度。材料一科举制的历史意义有哪些? “这一伟大帝国的各项设施中,没有哪一项能像开科举、从最有才华的青年中选拔政府官员那样,给予其创立者这么大的荣耀……在中国,学而优则仕,人人机会均等。”

——郭施拉《开放的中国》加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大的官吏的选拔范围使有才学的人能够由此参政材料二促进了教育事业的发展材料三 现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。

——孙中山成为世界上选拔人才的典范。 科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止。 《登科后》

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。唐朝诗人孟郊在科举考试中一再受挫,终于憋不住心中的郁闷写下了:《再下第》

一夕九起嗟,

梦短不到家。

两度长安陌,

空将泪见花。他没有灰心丧气,连败连战,终于在年已50岁时于贞元12年(公元796年)金榜题名。然后写下了:1、2017年是我国恢复高考40周年,高考制度有利于国家人才选拔。历史学者威尔.杜兰特在《世界文明史》里评价我国古代某制度曾写道:“没有操纵的提名,没有伪君子卑鄙的争夺......没有混乱或腐化的选举,没有仅凭巧言而能登入仕途的现象。”他称赞的是中国古代的( )

A.中央集权制 B.九品中正制

C.郡县制 D.科举制

2、科举制的创立,从本质上反映了统治者( )

A.选拔有真才实学的人的需要

B.笼络读书人的策略

C.发展教育事业的举措

D.扩大统治基础,强化中央集权的需要

DA3、被严复评价为“此事乃吾国数千年中莫大之举动,沿其重要,直无异古者之废封建,开阡陌”的废科举制,是中国教育史上的一件大事。科举制存在时间是( )

A.唐朝一明朝 B.隋朝一清朝

C.隋朝一中华民国 D.三国两晋南北朝一清朝

4、下列关于科举制的说法中,正确的是( )

A. 开创于唐初,废除于清末

B. 通过分科考试选拔官员的制度

C. 毫无公平、公正性可言

D. 看重门第,不利于选拔人才

BB6.“朝为田舍郎,暮登天子堂。”反映的是我国古代的( )

A、禅让制 B、九品中正制 C、科举制 D、内阁制

7.下列关于科举制的叙述,说法不正确的是( )

A. 创立于隋朝,完善于唐朝

B. 读书人可以自由报考,人才不断更新

C. 强调以家世背景作为选官标准的原则

D. 19世纪英国文官制度的产生受中国科举制度的启示CC 三次征辽东,迫使大量农民服兵役,

当民夫,使人民无法从事生产劳动 营建东都洛阳、开凿大运河、

修筑长城和驰道; 隋炀帝,好大喜功,不恤民力,又

纵情享乐, 奢侈无度。四 隋朝的灭亡——618年隋炀帝在江都被部下杀死,盛极一时的隋朝遂至灭亡。隋朝隋文帝隋炀帝 结束分裂,统一全国励精图治,经济繁荣开凿大运河,贯通南北

创立进士科,开创科举制繁荣一时,二世而亡581年589年课堂小结

秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头,

隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。 第一课 隋朝的统一与灭亡隋的统一建康南京长安西安长江河黄渤海东海海南陈隋隋灭陈路线581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝。589年,隋灭陈,

南北重归统一。 一 隋的统一 陈后主携二妃躲入的枯井,被后人嘲笑为“胭脂井”。据说这口井就在今天南京鸡鸣寺的山坡下“胭脂井”历史传说隋朝的统治

(1)措施:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度衡量制度;加强中央集权,提高行政效率。

(2)作用:

①促进了社会经济的迅速恢复和发展

②人口数量和垦田面积大幅度增长

③隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝1、赵翼说:“古得天下易,未有如隋文帝者。”隋文帝的名字及其当初夺取权时的身份是( )

A.杨坚,北魏外戚 B.刘备,东汉王室

C.杨坚,北周外戚 D.曹操,东汉丞相

2、隋朝是我国历史发展长河中一个重要的王朝。下列关于南北朝重归统一的演变说明,正确的一组是( )

A.北周与陈对峙→隋与陈对峙→隋灭陈

B.北周与陈对峙→隋与北周对峙→隋灭北周

C.北魏与陈对峙→隋与陈对峙→隋灭陈

D.北魏与陈对峙→隋与北魏对峙→隋灭北魏

3宋朝李纲曾高度评价隋文帝“混南北为一区”的历史功绩。认为隋文帝“雄才大略,过人之聪明。其所建立,又有卓然出于后世者”。李纲的评价反映了隋文帝一生的最大作为是( )

A,加强中央集权 B.社会经济发展

C.开通京杭大运河 D.实现国家统一CAD3、结束南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一的是哪个王朝( )

A.隋朝 B.唐朝

C.宋朝 D.秦朝

4、结束南北朝分裂割据局面,实现全国统一的标志性事件是:( )

A. 西晋统一全国 B. 北魏建立起强大的政权

C. 隋军南下灭掉陈 D. 大运河的开通AC1、目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治(巩固统治)

2、修建者和时间:隋炀帝,605年起

3、概况:以洛阳为中心,北至涿郡,南至余杭,全长2700多千米,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系

4、意义:大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流。

二、开通大运河 隋朝大运河涿郡(今北京) 洛阳余杭(今杭州)永济渠

通济渠

邗沟

江南河

一条:一条贯穿南北的大动脉二长:二千七百多公里三市:三个城市四段:分为四 段水渠五河:贯穿五大水系材料一:大运河与世界上著名人工运河进行比较苏伊士运河巴拿马运河1869年1914年610年190.25千米81.3千米2000多千米隋朝大运河 阅读教材和以下材料,思考:大运河的重要地位及作用?地位:古代世界最长的运河材料一:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休:《汴河古》

材料二:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡增《汴水》

材料三:汴水通淮利最多,生人为害亦相知。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

——李敬方《汴河直进船》

材料四:“天下转漕,仰此一渠。”

辩证看待,有利有弊反对派,认为有弊无利,隋亡皆由于此 拥护派,认为利大于弊 积极:成为南北交通大动脉,大大促进了我国南北经济的交流,也有利于国家的统一。

局限性:过度役使了民力,给劳动人民带来了沉重的徭役负担,造成了严重的社会问题。 民 谣

运河水,荡悠悠,

隋炀皇帝下扬州。

一心只把琼花看,

万里江山一旦丢。1、隋朝末年,有位商人通过大运河从洛阳运送一批牡丹花到余杭,美丽的牡丹花招来沿途成千上万的百姓围观。你认为这种情形不可能发生在( )

A.永济渠沿岸 B.通济渠沿岸

C.邗沟沿岸 D.江南河沿岸

2、古人评价大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”这里评论的是隋朝大运河的哪一功能( )

A.灌溉 B.泄洪 C.运输 D.饮水

3、隋朝大运河是世界上伟大工程之一,它的完成,体现了我国古代劳动人民的聪明才智和创造力。它开凿于( )

A. 秦始皇时 B. 汉武帝时 C. 隋文帝时 D. 隋炀帝时

ACD4、隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A. 满足隋炀帝游江都的愿望?

B. 南水北调

C. 加强了南北经济、政治和文化的交流

D. 便利对少数民族的战争

5、隋朝,家住洛阳的一位商人要沿着大运河乘船去涿郡,他会经过( )

A. 永济渠 B. 通济渠 C. 邗沟 D. 江南河CA三 开创科举取士制度 材料:假如你是魏晋时期为朝廷选官的主要负责人,你会选谁去做官?说说你的理由。 由此可见,魏晋南北朝时期,想要做官必须同时具备哪两个条件?1.必须出身高门权贵2.要有地方高官推荐 ——寒门学子难以凭才学做官 ——地方官员把持选才权利如何改变魏晋以来选才制度的弊端?科举制:古代通过分科考试来选拨官吏的制度。材料一科举制的历史意义有哪些? “这一伟大帝国的各项设施中,没有哪一项能像开科举、从最有才华的青年中选拔政府官员那样,给予其创立者这么大的荣耀……在中国,学而优则仕,人人机会均等。”

——郭施拉《开放的中国》加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大的官吏的选拔范围使有才学的人能够由此参政材料二促进了教育事业的发展材料三 现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。

——孙中山成为世界上选拔人才的典范。 科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止。 《登科后》

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。唐朝诗人孟郊在科举考试中一再受挫,终于憋不住心中的郁闷写下了:《再下第》

一夕九起嗟,

梦短不到家。

两度长安陌,

空将泪见花。他没有灰心丧气,连败连战,终于在年已50岁时于贞元12年(公元796年)金榜题名。然后写下了:1、2017年是我国恢复高考40周年,高考制度有利于国家人才选拔。历史学者威尔.杜兰特在《世界文明史》里评价我国古代某制度曾写道:“没有操纵的提名,没有伪君子卑鄙的争夺......没有混乱或腐化的选举,没有仅凭巧言而能登入仕途的现象。”他称赞的是中国古代的( )

A.中央集权制 B.九品中正制

C.郡县制 D.科举制

2、科举制的创立,从本质上反映了统治者( )

A.选拔有真才实学的人的需要

B.笼络读书人的策略

C.发展教育事业的举措

D.扩大统治基础,强化中央集权的需要

DA3、被严复评价为“此事乃吾国数千年中莫大之举动,沿其重要,直无异古者之废封建,开阡陌”的废科举制,是中国教育史上的一件大事。科举制存在时间是( )

A.唐朝一明朝 B.隋朝一清朝

C.隋朝一中华民国 D.三国两晋南北朝一清朝

4、下列关于科举制的说法中,正确的是( )

A. 开创于唐初,废除于清末

B. 通过分科考试选拔官员的制度

C. 毫无公平、公正性可言

D. 看重门第,不利于选拔人才

BB6.“朝为田舍郎,暮登天子堂。”反映的是我国古代的( )

A、禅让制 B、九品中正制 C、科举制 D、内阁制

7.下列关于科举制的叙述,说法不正确的是( )

A. 创立于隋朝,完善于唐朝

B. 读书人可以自由报考,人才不断更新

C. 强调以家世背景作为选官标准的原则

D. 19世纪英国文官制度的产生受中国科举制度的启示CC 三次征辽东,迫使大量农民服兵役,

当民夫,使人民无法从事生产劳动 营建东都洛阳、开凿大运河、

修筑长城和驰道; 隋炀帝,好大喜功,不恤民力,又

纵情享乐, 奢侈无度。四 隋朝的灭亡——618年隋炀帝在江都被部下杀死,盛极一时的隋朝遂至灭亡。隋朝隋文帝隋炀帝 结束分裂,统一全国励精图治,经济繁荣开凿大运河,贯通南北

创立进士科,开创科举制繁荣一时,二世而亡581年589年课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源