20古代诗歌五首课件(61张ppt)

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

第20课 古代诗歌五首

学习目标

1.识记诗人的相关文学常识,了解诗歌的写作背景,背诵并默写这五首诗歌。

2.学会分析诗歌的内容,学习鉴赏诗歌的表达技巧的方法。

3.体会诗人表达的思想感情,感悟诗歌中蕴含的哲理。

登幽州台歌

陈子昂

登幽州台歌

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

陈子昂

中国是一个古老的诗的国度。唐诗是中国诗歌巅峰,当时可谓名家辈出、精品如林、盛况空前、后难为继。唐诗以其卓越的思想性、艺术性永载中华诗歌艺术史册,流芳百世。唐诗因其盛美并臻,千古流传,脍炙人口,受到一代又一代读者朋友的喜爱。

唐诗精华

陈子昂(661—702),字伯玉,梓(zǐ)州射洪(今属四川)人,唐代文学家。因曾任右拾遗,被后世称为“陈拾遗”。所作《感遇》等诗,指斥时弊,抒写情怀,风格高昂清峻。陈子昂是唐代诗歌革新的先驱,对唐诗发展颇有影响。

作者简介

在文学上,陈子昂的诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,张九龄、李白、杜甫、元稹、白居易都从中受到启迪。其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,有《陈伯玉集》传于后世。

武则天万岁通天元年(696),武则天委派武攸宜率军征讨契丹,陈子昂担任参谋,随军出征。武攸宜为人轻率,少谋略,因而在战争中节节败退。陈子昂几次直言相劝,武攸宜不听,反把他降为军曹。诗人接连受挫,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上幽州台,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

背景材料

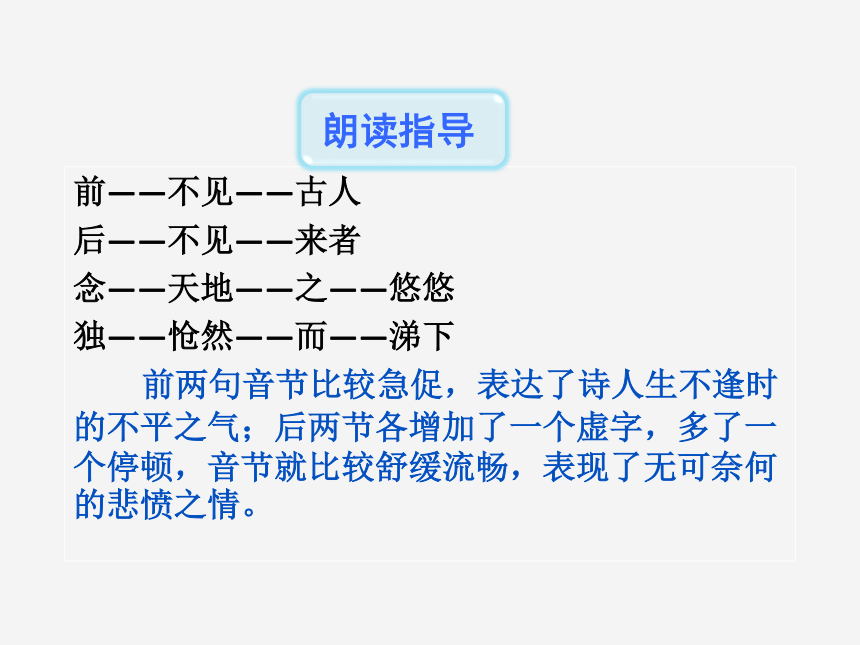

前——不见——古人

后——不见——来者

念——天地——之——悠悠

独——怆然——而——涕下

前两句音节比较急促,表达了诗人生不逢时的不平之气;后两节各增加了一个虚字,多了一个停顿,音节就比较舒缓流畅,表现了无可奈何的悲愤之情。

朗读指导

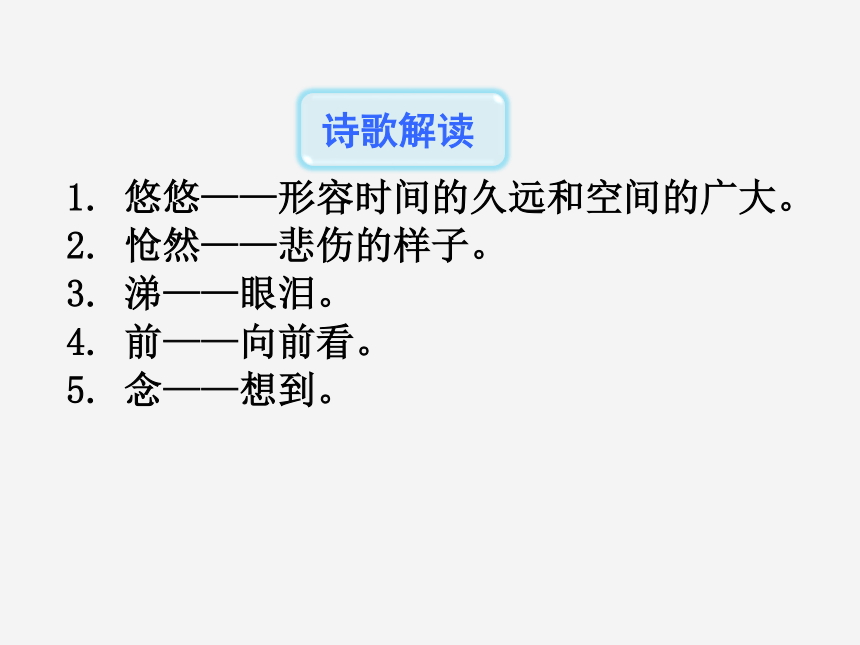

1. 悠悠——形容时间的久远和空间的广大。

2. 怆然——悲伤的样子。

3. 涕——眼泪。

4. 前——向前看。

5. 念——想到。

诗歌解读

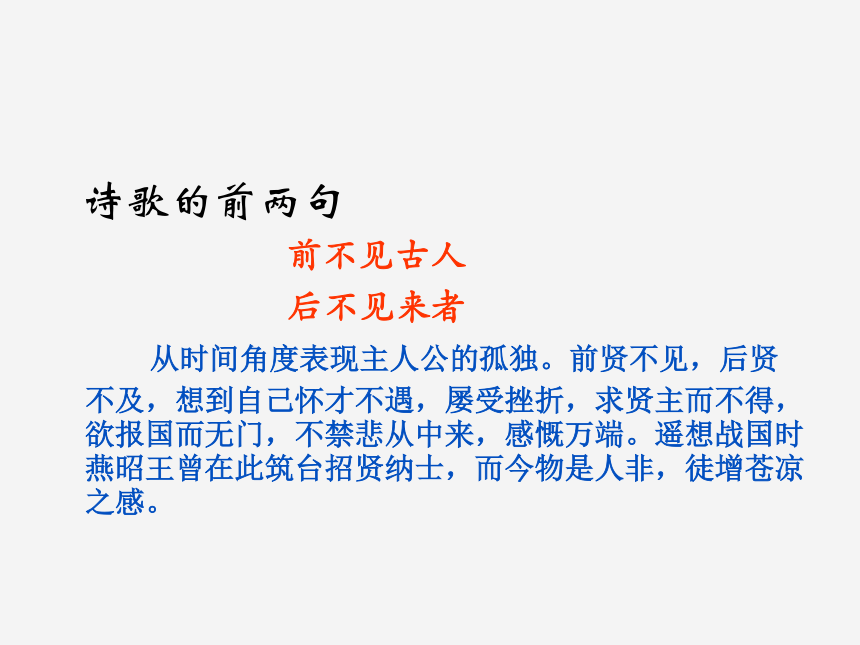

诗歌的前两句

前不见古人

后不见来者

从时间角度表现主人公的孤独。前贤不见,后贤不及,想到自己怀才不遇,屡受挫折,求贤主而不得,欲报国而无门,不禁悲从中来,感慨万端。遥想战国时燕昭王曾在此筑台招贤纳士,而今物是人非,徒增苍凉之感。

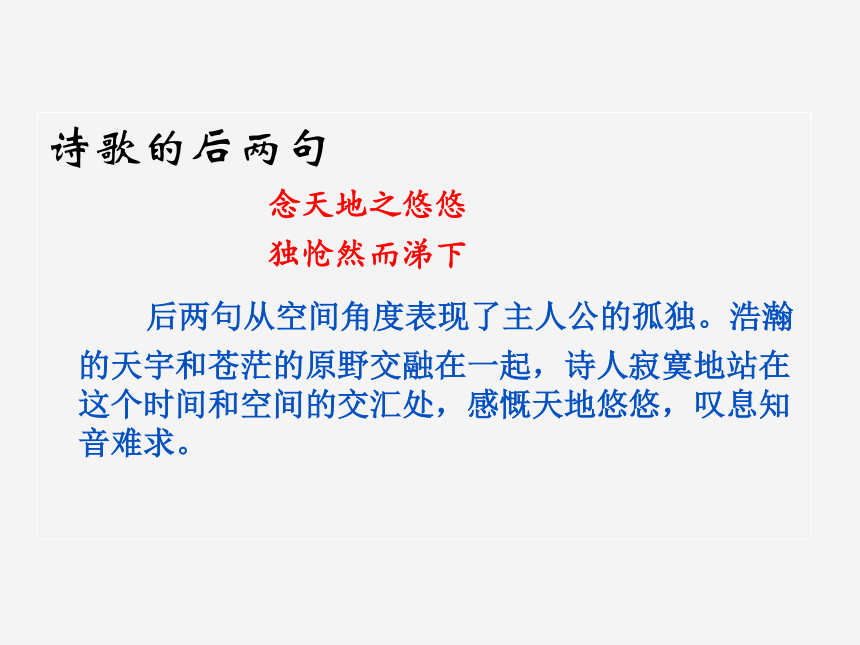

诗歌的后两句

念天地之悠悠

独怆然而涕下

后两句从空间角度表现了主人公的孤独。浩瀚的天宇和苍茫的原野交融在一起,诗人寂寞地站在这个时间和空间的交汇处,感慨天地悠悠,叹息知音难求。

1.陈子昂压卷之作。

2.创造出了空旷苍茫、慷慨悲凉的意境。

3.表达了诗人怀才不遇、壮志难酬的悲愤之情和孤独之感 。

归纳总结

天 地 人——孤独

意译

放眼望去哪有以前贤人的踪影,回头看看也不见一个效仿古贤的今人。想到那天悠悠而高远、地悠悠而广袤,天地之间,我独自忧伤啊,我禁不住泪流满面沾湿了衣襟!

直译

见不到往昔招贤的英王,

看不到后世求才的明君。

想到历史上的那些事无限渺远,我深感人生无奈,

独自凭吊,我眼泪纵横凄恻悲愁!

古诗译文

写作特点

(1)背景宏大,与人物形成鲜明对照。

前两句俯仰古今,写出时间的绵长;第三句写登楼之感,指出时间的久远和空间的广大;在广阔无垠的背景中,第四句勾画了孤独寂寞、悲哀苦闷的诗人形象,两相映照,分外动人。读者读这首诗,可以深切地感受到一种苍凉悲壮的气氛,仿佛能看到一位胸怀大志却因壮志难酬而感到孤独悲苦的诗人赫然立于幽州台上,远眺着苍茫的原野,进而深受感动,产生共鸣。

(2)遣词造句方面深受《楚辞》影响。

《楚辞》中《远游》有云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”本诗语句即化用此语,然而意境更苍茫遒劲。

望 岳

杜甫

猜猜看:下面的对联写的是谁?

草堂传后世,诗圣著千秋。 ——朱德

世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

——杜甫

诗圣

新课导入

杜甫(712—770),字子美,尝自称少陵野老,河南巩县(今河南巩义西)人,唐代诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。他的许多诗歌深刻地反映了唐王朝由盛转衰过程中的社会现实,展示了广阔的生活画面,被誉为“诗史”。其作品沉郁顿挫,语言精练,具有高度的表现力。代表作有《茅屋为秋风所破歌》《春望》《登高》等。

作者简介

(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期

杜甫的创作历程

杜甫的创作历程

读书、壮游(35岁以前);

长安求职(35-44岁):天宝十四载(755)十月,44岁的杜甫被任命为河西尉,后改右卫率府曹参军;

陷贼与为官(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久就因上疏营救房琯而被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(甘肃天水),十二月又往成都。

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。

《望岳》杜甫的《望岳》共有三首,分咏东岳泰山、南岳衡山、西岳华山,本诗是第一首。唐玄宗开元二十四年(736),杜甫曾在齐、赵(今山东、河北一带)漫游,故有此作。这是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫蓬勃的朝气。

背景材料

望 岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

诗歌鉴赏

自读思考:熟读诗歌,思考解答下列问题?

2.《望岳》中每一联都有“望”的意思,

“望”的角度不同。试对此做具体解释。

3.这首诗表达了怎样的思想感情?

1.这首诗歌描写了泰山怎样的特点?从哪些句子中可以看出来?

泰山山势之高峻:

齐鲁青末了

泰山景色之秀美:

泰山地域之广阔:

阴阳割昏晓,

会当凌绝顶,

一览众山小。

造化钟神秀

1. 这首诗歌描写了泰山怎样的特点?从哪些句子中可以看出来?

望岳

杜甫

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

远望泰山参天耸立

近望泰山高大秀美

细望泰山情由景生

望中所感抒怀言志

2.“望”的角度不同:

热情歌颂了泰山的________气势和________

的景色。进而透露出诗人早年__________的远大抱负。

高大雄伟

神奇秀丽

“兼济天下”

3.表达了诗人怎样的思想感情?

诗人热情赞美了泰山的神奇秀丽,流露出了对祖国河山的热爱之情。尤其是最后两句,直抒胸臆,表现了诗人不怕困难,敢于攀登顶峰俯视一切的雄心和气魄,以及卓然独立兼济天下的豪情壮志。

诗歌语言精炼,有些诗句包含哲理,你能说说这句诗包含的哲理吗?

会当凌绝顶,一览众山小。

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。

拓展积累

请你再说出几句富有哲理的诗句。

欲穷千里目,更上一层楼。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

写作特点

观察角度适当,写景层次分明。

全诗紧扣一个“望”字,从诗人的角度远望、近望泰山的雄浑景象,既有宏观概括,又有细节描绘,最后落笔于诗人的主观心理活动。前两句诗人自问自答,从远望角度描绘泰山景象;中间四句从不同角度反复描绘泰山雄伟、壮美的景象,表达了诗人心情的激荡和眼界的开阔;最后两句将群山与泰山对照,进一步刻画泰山的高大雄伟,并表达了诗人登临绝顶的决心和壮志,体现出诗人的进取精神。

★请同学们深入研读,结合诗句来赏析该诗炼字炼句的特点。

这首诗歌以一_____字统摄全诗,结构严整,情景交融,虚实相生;有直接描写________,有诗人赋予的象征意义;____、____、_____ (表达方式)兼而有之。炼字炼句,正应其“语不惊人死不休”之论。请同学们深入研读,结合诗句来赏析。

“望”

描写

抒情

议论

自然景物

课堂小练

登飞来峰

王安石

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋政治家、文学家、思想家,唐宋八大家之一。代表作有《登飞来峰》《伤仲永》等。

作者介绍

《登飞来峰》宋仁宗皇祐二年(1050),王安石鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。当时诗人正值壮年,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,表达勇往直前的精神。

背景材料

登飞来峰

王安石

诗歌赏析

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

飞来峰:又名灵鹫峰,

今杭州西湖北灵隐寺前。

千寻:极言塔高。

古以八尺为一寻,形容高耸。

不畏:反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。

浮云:暗喻奸佞的小人。

缘 :因为。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

夸张,极写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。

写景:旭日东升景象辉煌,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志对前途充满信心

议论抒情:既有生动的形象又有深刻的哲理。表现了诗人在政治上高瞻远瞩的气概,不畏奸邪的勇气和决心。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”可谓是点晴之笔,苏轼也有一句诗在表现手法及内容上极为相似,这句诗是?

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”

“掌握了正确的观点的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象迷惑。”

“人们之所以被事物的假象所迷惑,是因为没有全面、客观、正确地观察事物,认识事物。”

写作特点

诗化的哲理。

这是一首哲理诗,哲理是从具体的情境中提炼出来的,是用生动形象的语言加以表达的。诗歌的前两句极写飞来峰上的塔之高,虚实结合,描绘出一幅壮美的景象;末尾两句自然地即景说理。

游山西村

陆游

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋诗人。其作品多抒发政治抱负,反映人民疾苦,批判当时统治集团的屈辱投降,风格雄浑豪放,表现出渴望恢复国家统一的强烈爱国热情。代表作有《十一月四日风雨大作》《游山西村》《卜算子·咏梅》等。

作者简介

背景材料

《游山西村》此诗作于宋孝宗乾道三年(1167),此前陆游被罢官还乡。诗人心中愤愤不平,对照诈伪的官场,在家乡淳朴的生活中自然产生了无限的欣慰之情。全诗描写春社日临近时的民风民俗,充满浓郁的生活气息,流露出诗人对田园生活的热爱和向往。

游山西村

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

猪

丰盛

一个“足”字,表达了农家款待客人时尽其所有的盛情。

指腊月酿的酒

重叠

以为,怀疑

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

不要笑话农人田家的腊酒浑浊不清,丰收年景款待客人,菜肴尽够丰盛。

山峦重重,水道弯弯,正疑无路可走,突然出现柳阴深深,鲜花簇簇,眼前又是一个山村。

词义赏析

我们在什么情况下会产生“山重水

复疑无路,柳暗花明又一村”的感觉,

你能举个例子吗?

道理:即使陷入重重的困境也不要放弃,只要抓住契机就会解决问题,要增强克服困难的信心.与“绝处逢生”同一道理。

问题探究

写作特点

全诗结构严谨,主线突出。

全诗无一“游”字,但处处切“游”字,诗人游兴十足,游意不尽。在描写客观景物的同时,突出主观感受,使叙述曲折,诗的意境不断变换。

己亥杂诗

龚自珍

PPT模板:www.1ppt.com/moban/ PPT素材:www.1ppt.com/sucai/

PPT背景:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表:www.1ppt.com/tubiao/

PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/

资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/

试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

PPT论坛:www.1ppt.cn PPT课件:www.1ppt.com/kejian/

语文课件:www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件:www.1ppt.com/kejian/shuxue/

英语课件:www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件:www.1ppt.com/kejian/meishu/

科学课件:www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件:www.1ppt.com/kejian/wuli/

化学课件:www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件:www.1ppt.com/kejian/shengwu/

地理课件:www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件:www.1ppt.com/kejian/lishi/

龚自珍(1792—1841),字璱(sè)人,号定盦(ān),浙江仁和(今杭州)人,清代思想家、文学家。其诗多取材于社会现实,具有忧国忧民的思想感情,语言瑰丽。代表作有组诗《己亥杂诗》等。

作者简介

《己亥杂诗》(其五)清道光十九年(1839),龚自珍辞官南归,后又北上迎接眷属。在往返途中,他根据自己的所见所闻所感,陆续写成七言绝句315首,总题为《己亥杂诗》。本诗是第五首。

写作背景

己亥杂诗

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。

诗歌解读

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

注释:

九州:中国。

生气:生气勃勃的局面。

恃(shì):依靠。

喑(yīn):哑。

万马齐喑:比喻社会政局毫无生气。

究:终究、毕竟。

译文:只有风雷激荡般的巨大力量才能使中国

大地发出勃勃生气,然而朝野臣民噤口不语终

究是一种悲哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。

注释:

天公:造物主。

重:重新。

抖擞:振作精神。

降:降生。

译文:我奉劝天帝能重新振作精神,不要拘守一定规

格降下更多的人才。

这是一首出色的政治诗。表达了诗人关心国家前途命运,希望统治者不拘一格选拔人才的思想感情。作者于诗中指出要使中国恢复蓬勃生机,必须倚仗一场猛烈的疾风惊雷般的社会变革的震撼与涤荡。并希望最高统治者振作起来,选拔、任用各种治国的英才,给予他们施展才能的机会,从而振兴中国。

主旨归纳

写作特点

比喻形象贴切,寓意深刻。

本诗的后两句以落花为喻,表明心志。诗人将自己不甘寂寞消沉的坚定意志移于落花,借落花化泥护花来表明愿为国为民奉献自己所有的力量。诗人从大自然生生不息的规律中受到启发,创造出富有哲理的名句。

1.名句填空。

(1)《登幽州台歌》中诗人感叹时空无限,抒发孤独悲苦之情的句子是: , !

(2)《望岳》中暗含诗人要攀登人生顶峰的誓言的句子是: , 。

课堂小练

(3)《登飞来峰》中富有哲理的句子是: , 。

(4)当你在困境中遇到转机时,可用陆游《游山西村》中的诗句“ , ”来形容。

(5)《己亥杂诗(其五)》中,被后人用来形容老一辈革命家的鞠躬尽瘁精神的句子是: , 。

答案:(1)念天地之悠悠 独怆然而涕下

(2)会当凌绝顶 一览众山小

(3)不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层

(4)山重水复疑无路 柳暗花明又一村

(5)落红不是无情物 化作春泥更护花

2.下列对《望岳》的理解与分析,不正确的一项是()

A.“岱宗夫如何?齐鲁青未了”这两句诗是诗人远望所见。借辽阔无边的齐鲁大地烘托泰山参天耸立的形象。

B.“造化钟神秀,阴阳割昏晓”这两句诗是诗人近望所见。上句写泰山的秀美,属于实写;下句写泰山的高大,用的是虚笔。虚实结合,写尽泰山之风韵。

C.“荡胸生曾云,决眦入归鸟”这两句诗是诗人细望所见。团团云气层出不穷,归巢的鸟儿渐入山林。诗人借此细节描写表达了心情的激荡和眼界的开阔。

D.全诗没有一个“望”字,但句句写“望”,距离由远而近,最后顺理成章地表达了诗人要登上顶峰俯瞰众山的豪情。

答案:B【点拨】B项中的诗句上句用虚笔写泰山的秀美,下句实写泰山的高大。

第20课 古代诗歌五首

学习目标

1.识记诗人的相关文学常识,了解诗歌的写作背景,背诵并默写这五首诗歌。

2.学会分析诗歌的内容,学习鉴赏诗歌的表达技巧的方法。

3.体会诗人表达的思想感情,感悟诗歌中蕴含的哲理。

登幽州台歌

陈子昂

登幽州台歌

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

陈子昂

中国是一个古老的诗的国度。唐诗是中国诗歌巅峰,当时可谓名家辈出、精品如林、盛况空前、后难为继。唐诗以其卓越的思想性、艺术性永载中华诗歌艺术史册,流芳百世。唐诗因其盛美并臻,千古流传,脍炙人口,受到一代又一代读者朋友的喜爱。

唐诗精华

陈子昂(661—702),字伯玉,梓(zǐ)州射洪(今属四川)人,唐代文学家。因曾任右拾遗,被后世称为“陈拾遗”。所作《感遇》等诗,指斥时弊,抒写情怀,风格高昂清峻。陈子昂是唐代诗歌革新的先驱,对唐诗发展颇有影响。

作者简介

在文学上,陈子昂的诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,张九龄、李白、杜甫、元稹、白居易都从中受到启迪。其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,有《陈伯玉集》传于后世。

武则天万岁通天元年(696),武则天委派武攸宜率军征讨契丹,陈子昂担任参谋,随军出征。武攸宜为人轻率,少谋略,因而在战争中节节败退。陈子昂几次直言相劝,武攸宜不听,反把他降为军曹。诗人接连受挫,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上幽州台,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

背景材料

前——不见——古人

后——不见——来者

念——天地——之——悠悠

独——怆然——而——涕下

前两句音节比较急促,表达了诗人生不逢时的不平之气;后两节各增加了一个虚字,多了一个停顿,音节就比较舒缓流畅,表现了无可奈何的悲愤之情。

朗读指导

1. 悠悠——形容时间的久远和空间的广大。

2. 怆然——悲伤的样子。

3. 涕——眼泪。

4. 前——向前看。

5. 念——想到。

诗歌解读

诗歌的前两句

前不见古人

后不见来者

从时间角度表现主人公的孤独。前贤不见,后贤不及,想到自己怀才不遇,屡受挫折,求贤主而不得,欲报国而无门,不禁悲从中来,感慨万端。遥想战国时燕昭王曾在此筑台招贤纳士,而今物是人非,徒增苍凉之感。

诗歌的后两句

念天地之悠悠

独怆然而涕下

后两句从空间角度表现了主人公的孤独。浩瀚的天宇和苍茫的原野交融在一起,诗人寂寞地站在这个时间和空间的交汇处,感慨天地悠悠,叹息知音难求。

1.陈子昂压卷之作。

2.创造出了空旷苍茫、慷慨悲凉的意境。

3.表达了诗人怀才不遇、壮志难酬的悲愤之情和孤独之感 。

归纳总结

天 地 人——孤独

意译

放眼望去哪有以前贤人的踪影,回头看看也不见一个效仿古贤的今人。想到那天悠悠而高远、地悠悠而广袤,天地之间,我独自忧伤啊,我禁不住泪流满面沾湿了衣襟!

直译

见不到往昔招贤的英王,

看不到后世求才的明君。

想到历史上的那些事无限渺远,我深感人生无奈,

独自凭吊,我眼泪纵横凄恻悲愁!

古诗译文

写作特点

(1)背景宏大,与人物形成鲜明对照。

前两句俯仰古今,写出时间的绵长;第三句写登楼之感,指出时间的久远和空间的广大;在广阔无垠的背景中,第四句勾画了孤独寂寞、悲哀苦闷的诗人形象,两相映照,分外动人。读者读这首诗,可以深切地感受到一种苍凉悲壮的气氛,仿佛能看到一位胸怀大志却因壮志难酬而感到孤独悲苦的诗人赫然立于幽州台上,远眺着苍茫的原野,进而深受感动,产生共鸣。

(2)遣词造句方面深受《楚辞》影响。

《楚辞》中《远游》有云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”本诗语句即化用此语,然而意境更苍茫遒劲。

望 岳

杜甫

猜猜看:下面的对联写的是谁?

草堂传后世,诗圣著千秋。 ——朱德

世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

——杜甫

诗圣

新课导入

杜甫(712—770),字子美,尝自称少陵野老,河南巩县(今河南巩义西)人,唐代诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。他的许多诗歌深刻地反映了唐王朝由盛转衰过程中的社会现实,展示了广阔的生活画面,被誉为“诗史”。其作品沉郁顿挫,语言精练,具有高度的表现力。代表作有《茅屋为秋风所破歌》《春望》《登高》等。

作者简介

(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期

杜甫的创作历程

杜甫的创作历程

读书、壮游(35岁以前);

长安求职(35-44岁):天宝十四载(755)十月,44岁的杜甫被任命为河西尉,后改右卫率府曹参军;

陷贼与为官(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久就因上疏营救房琯而被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(甘肃天水),十二月又往成都。

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。

《望岳》杜甫的《望岳》共有三首,分咏东岳泰山、南岳衡山、西岳华山,本诗是第一首。唐玄宗开元二十四年(736),杜甫曾在齐、赵(今山东、河北一带)漫游,故有此作。这是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫蓬勃的朝气。

背景材料

望 岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

诗歌鉴赏

自读思考:熟读诗歌,思考解答下列问题?

2.《望岳》中每一联都有“望”的意思,

“望”的角度不同。试对此做具体解释。

3.这首诗表达了怎样的思想感情?

1.这首诗歌描写了泰山怎样的特点?从哪些句子中可以看出来?

泰山山势之高峻:

齐鲁青末了

泰山景色之秀美:

泰山地域之广阔:

阴阳割昏晓,

会当凌绝顶,

一览众山小。

造化钟神秀

1. 这首诗歌描写了泰山怎样的特点?从哪些句子中可以看出来?

望岳

杜甫

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

远望泰山参天耸立

近望泰山高大秀美

细望泰山情由景生

望中所感抒怀言志

2.“望”的角度不同:

热情歌颂了泰山的________气势和________

的景色。进而透露出诗人早年__________的远大抱负。

高大雄伟

神奇秀丽

“兼济天下”

3.表达了诗人怎样的思想感情?

诗人热情赞美了泰山的神奇秀丽,流露出了对祖国河山的热爱之情。尤其是最后两句,直抒胸臆,表现了诗人不怕困难,敢于攀登顶峰俯视一切的雄心和气魄,以及卓然独立兼济天下的豪情壮志。

诗歌语言精炼,有些诗句包含哲理,你能说说这句诗包含的哲理吗?

会当凌绝顶,一览众山小。

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。

拓展积累

请你再说出几句富有哲理的诗句。

欲穷千里目,更上一层楼。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

写作特点

观察角度适当,写景层次分明。

全诗紧扣一个“望”字,从诗人的角度远望、近望泰山的雄浑景象,既有宏观概括,又有细节描绘,最后落笔于诗人的主观心理活动。前两句诗人自问自答,从远望角度描绘泰山景象;中间四句从不同角度反复描绘泰山雄伟、壮美的景象,表达了诗人心情的激荡和眼界的开阔;最后两句将群山与泰山对照,进一步刻画泰山的高大雄伟,并表达了诗人登临绝顶的决心和壮志,体现出诗人的进取精神。

★请同学们深入研读,结合诗句来赏析该诗炼字炼句的特点。

这首诗歌以一_____字统摄全诗,结构严整,情景交融,虚实相生;有直接描写________,有诗人赋予的象征意义;____、____、_____ (表达方式)兼而有之。炼字炼句,正应其“语不惊人死不休”之论。请同学们深入研读,结合诗句来赏析。

“望”

描写

抒情

议论

自然景物

课堂小练

登飞来峰

王安石

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋政治家、文学家、思想家,唐宋八大家之一。代表作有《登飞来峰》《伤仲永》等。

作者介绍

《登飞来峰》宋仁宗皇祐二年(1050),王安石鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。当时诗人正值壮年,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,表达勇往直前的精神。

背景材料

登飞来峰

王安石

诗歌赏析

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

飞来峰:又名灵鹫峰,

今杭州西湖北灵隐寺前。

千寻:极言塔高。

古以八尺为一寻,形容高耸。

不畏:反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。

浮云:暗喻奸佞的小人。

缘 :因为。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

夸张,极写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。

写景:旭日东升景象辉煌,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志对前途充满信心

议论抒情:既有生动的形象又有深刻的哲理。表现了诗人在政治上高瞻远瞩的气概,不畏奸邪的勇气和决心。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”可谓是点晴之笔,苏轼也有一句诗在表现手法及内容上极为相似,这句诗是?

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”

“掌握了正确的观点的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象迷惑。”

“人们之所以被事物的假象所迷惑,是因为没有全面、客观、正确地观察事物,认识事物。”

写作特点

诗化的哲理。

这是一首哲理诗,哲理是从具体的情境中提炼出来的,是用生动形象的语言加以表达的。诗歌的前两句极写飞来峰上的塔之高,虚实结合,描绘出一幅壮美的景象;末尾两句自然地即景说理。

游山西村

陆游

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋诗人。其作品多抒发政治抱负,反映人民疾苦,批判当时统治集团的屈辱投降,风格雄浑豪放,表现出渴望恢复国家统一的强烈爱国热情。代表作有《十一月四日风雨大作》《游山西村》《卜算子·咏梅》等。

作者简介

背景材料

《游山西村》此诗作于宋孝宗乾道三年(1167),此前陆游被罢官还乡。诗人心中愤愤不平,对照诈伪的官场,在家乡淳朴的生活中自然产生了无限的欣慰之情。全诗描写春社日临近时的民风民俗,充满浓郁的生活气息,流露出诗人对田园生活的热爱和向往。

游山西村

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

猪

丰盛

一个“足”字,表达了农家款待客人时尽其所有的盛情。

指腊月酿的酒

重叠

以为,怀疑

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

不要笑话农人田家的腊酒浑浊不清,丰收年景款待客人,菜肴尽够丰盛。

山峦重重,水道弯弯,正疑无路可走,突然出现柳阴深深,鲜花簇簇,眼前又是一个山村。

词义赏析

我们在什么情况下会产生“山重水

复疑无路,柳暗花明又一村”的感觉,

你能举个例子吗?

道理:即使陷入重重的困境也不要放弃,只要抓住契机就会解决问题,要增强克服困难的信心.与“绝处逢生”同一道理。

问题探究

写作特点

全诗结构严谨,主线突出。

全诗无一“游”字,但处处切“游”字,诗人游兴十足,游意不尽。在描写客观景物的同时,突出主观感受,使叙述曲折,诗的意境不断变换。

己亥杂诗

龚自珍

PPT模板:www.1ppt.com/moban/ PPT素材:www.1ppt.com/sucai/

PPT背景:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表:www.1ppt.com/tubiao/

PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/

资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/

试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

PPT论坛:www.1ppt.cn PPT课件:www.1ppt.com/kejian/

语文课件:www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件:www.1ppt.com/kejian/shuxue/

英语课件:www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件:www.1ppt.com/kejian/meishu/

科学课件:www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件:www.1ppt.com/kejian/wuli/

化学课件:www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件:www.1ppt.com/kejian/shengwu/

地理课件:www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件:www.1ppt.com/kejian/lishi/

龚自珍(1792—1841),字璱(sè)人,号定盦(ān),浙江仁和(今杭州)人,清代思想家、文学家。其诗多取材于社会现实,具有忧国忧民的思想感情,语言瑰丽。代表作有组诗《己亥杂诗》等。

作者简介

《己亥杂诗》(其五)清道光十九年(1839),龚自珍辞官南归,后又北上迎接眷属。在往返途中,他根据自己的所见所闻所感,陆续写成七言绝句315首,总题为《己亥杂诗》。本诗是第五首。

写作背景

己亥杂诗

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。

诗歌解读

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

注释:

九州:中国。

生气:生气勃勃的局面。

恃(shì):依靠。

喑(yīn):哑。

万马齐喑:比喻社会政局毫无生气。

究:终究、毕竟。

译文:只有风雷激荡般的巨大力量才能使中国

大地发出勃勃生气,然而朝野臣民噤口不语终

究是一种悲哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。

注释:

天公:造物主。

重:重新。

抖擞:振作精神。

降:降生。

译文:我奉劝天帝能重新振作精神,不要拘守一定规

格降下更多的人才。

这是一首出色的政治诗。表达了诗人关心国家前途命运,希望统治者不拘一格选拔人才的思想感情。作者于诗中指出要使中国恢复蓬勃生机,必须倚仗一场猛烈的疾风惊雷般的社会变革的震撼与涤荡。并希望最高统治者振作起来,选拔、任用各种治国的英才,给予他们施展才能的机会,从而振兴中国。

主旨归纳

写作特点

比喻形象贴切,寓意深刻。

本诗的后两句以落花为喻,表明心志。诗人将自己不甘寂寞消沉的坚定意志移于落花,借落花化泥护花来表明愿为国为民奉献自己所有的力量。诗人从大自然生生不息的规律中受到启发,创造出富有哲理的名句。

1.名句填空。

(1)《登幽州台歌》中诗人感叹时空无限,抒发孤独悲苦之情的句子是: , !

(2)《望岳》中暗含诗人要攀登人生顶峰的誓言的句子是: , 。

课堂小练

(3)《登飞来峰》中富有哲理的句子是: , 。

(4)当你在困境中遇到转机时,可用陆游《游山西村》中的诗句“ , ”来形容。

(5)《己亥杂诗(其五)》中,被后人用来形容老一辈革命家的鞠躬尽瘁精神的句子是: , 。

答案:(1)念天地之悠悠 独怆然而涕下

(2)会当凌绝顶 一览众山小

(3)不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层

(4)山重水复疑无路 柳暗花明又一村

(5)落红不是无情物 化作春泥更护花

2.下列对《望岳》的理解与分析,不正确的一项是()

A.“岱宗夫如何?齐鲁青未了”这两句诗是诗人远望所见。借辽阔无边的齐鲁大地烘托泰山参天耸立的形象。

B.“造化钟神秀,阴阳割昏晓”这两句诗是诗人近望所见。上句写泰山的秀美,属于实写;下句写泰山的高大,用的是虚笔。虚实结合,写尽泰山之风韵。

C.“荡胸生曾云,决眦入归鸟”这两句诗是诗人细望所见。团团云气层出不穷,归巢的鸟儿渐入山林。诗人借此细节描写表达了心情的激荡和眼界的开阔。

D.全诗没有一个“望”字,但句句写“望”,距离由远而近,最后顺理成章地表达了诗人要登上顶峰俯瞰众山的豪情。

答案:B【点拨】B项中的诗句上句用虚笔写泰山的秀美,下句实写泰山的高大。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读