新课标2010高考生物三轮复习教案(6)

文档属性

| 名称 | 新课标2010高考生物三轮复习教案(6) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 287.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2010-04-22 19:41:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

新课标2010高考生物三轮复习教案(6)

1、 知识网络

本专题包括必修第八章生物与环境、第九章人与生物圈

知识线索:

第一条主线:以生命的结构层次为线索。

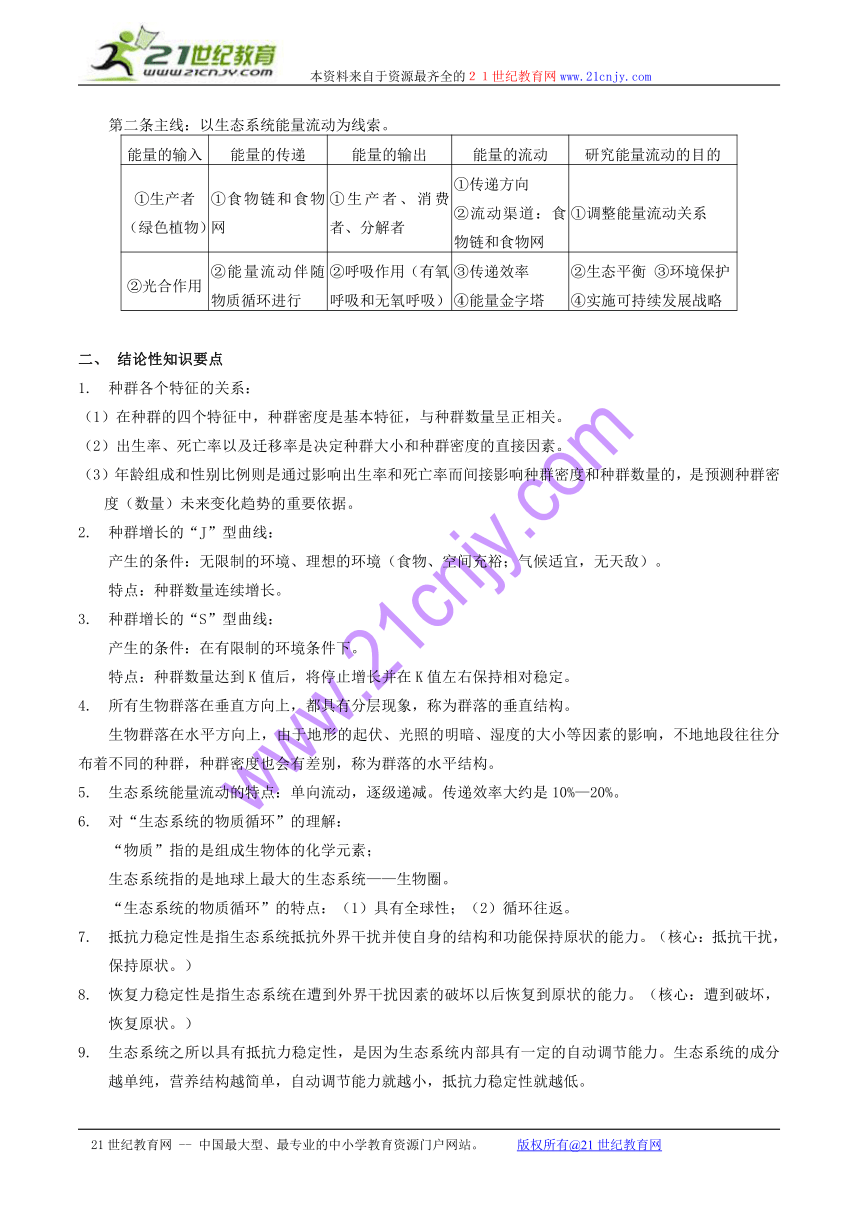

第二条主线:以生态系统能量流动为线索。

能量的输入 能量的传递 能量的输出 能量的流动 研究能量流动的目的

①生产者(绿色植物) ①食物链和食物网 ①生产者、消费者、分解者 ①传递方向②流动渠道:食物链和食物网 ①调整能量流动关系

②光合作用 ②能量流动伴随物质循环进行 ②呼吸作用(有氧呼吸和无氧呼吸) ③传递效率④能量金字塔 ②生态平衡 ③环境保护④实施可持续发展战略

2、 结论性知识要点

1. 种群各个特征的关系:

(1)在种群的四个特征中,种群密度是基本特征,与种群数量呈正相关。

(2)出生率、死亡率以及迁移率是决定种群大小和种群密度的直接因素。

(3)年龄组成和性别比例则是通过影响出生率和死亡率而间接影响种群密度和种群数量的,是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

2. 种群增长的“J”型曲线:

产生的条件:无限制的环境、理想的环境(食物、空间充裕;气候适宜,无天敌)。

特点:种群数量连续增长。

3. 种群增长的“S”型曲线:

产生的条件:在有限制的环境条件下。

特点:种群数量达到K值后,将停止增长并在K值左右保持相对稳定。

4. 所有生物群落在垂直方向上,都具有分层现象,称为群落的垂直结构。

生物群落在水平方向上,由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的大小等因素的影响,不地地段往往分布着不同的种群,种群密度也会有差别,称为群落的水平结构。

5. 生态系统能量流动的特点:单向流动,逐级递减。传递效率大约是10%—20%。

6. 对“生态系统的物质循环”的理解:

“物质”指的是组成生物体的化学元素;

生态系统指的是地球上最大的生态系统——生物圈。

“生态系统的物质循环”的特点:(1)具有全球性;(2)循环往返。

7. 抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力。(核心:抵抗干扰,保持原状。)

8. 恢复力稳定性是指生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力。(核心:遭到破坏,恢复原状。)

9. 生态系统之所以具有抵抗力稳定性,是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。

10. 生态系统中各营养级的生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大,抵抗力稳定性就越高。抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系:存在相反关系。

11. 生物圈稳态的自我维持:(1)从能量角度来看,源源不断的太阳能是生物圈维持正常运转的动力。(2)从物质方面来看,大气圈、水圈和岩石圈为生物的生存提供了各种必需的物质。生物圈内生产者、消费者和分解者所形成的三级结构,接通了从无机物到有机物,经过各种生物的多级利用,再分解为无机物重新循环的完整回路,形成了一个在物质上自给自足的生态系统。(3)生物圈具有多层次的自我调节能力。

12. 生物多样性的定义:地球上所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物的多样性。

13. 生物多样性的三个层次包括:(1)遗传多样性;(2)物种多样性;(3)生态系统多样性。

3、 专题突破

(1) 非生物因素对生物的影响

生态环境中的各因子虽然是综合的对生物起作用,但总有某个因子起主导作用:

1. 光——光对植物的生理和分布起着决定性的作用。

光的“三要素”包括光照强度、光照长度(时间)和光质(光的波长)。

(1) 光照强度主要影响陆生植物的生理和垂直分布(分层现象)。

右图中I、Ⅱ曲线分别表示阴生植物以及阳生植物的光合速率与光照强度之间的关系;A、B为光补偿点,C、D为光饱和点。

(2) 光照长度是影响植物开花的主导因素。

①春天开花的植物一般需长日照条件,秋天开花的则需短日照条件。

②在低纬度地区只具备短日照条件,如在南、北回归线间一般只分布短日照植物。

③在中纬度地区春天具备长日照条件,秋天具备短日照条件,长日照植物和短日照植物均有分布。

④在高纬度地区长日照条件和短日照条件均具备,但在短日照条件下,温度极低不适寸:植物生长,因此无短日照植物分布。

(3) 光质是影响水生植物垂直分布的主导因素。

①海洋植物的垂直分布:蓝绿藻(上层)→褐藻(中层)→红藻(下层)

②原因:不同波长的光穿透水体的能力不同,不同的海洋植物光合作用需要不同的光。

2. 温度一一影响植物在不同海拔高度分布的主导因素

温度随海拔高度的增加而降低,海拔每增加100m,温度下降0.5~1℃。高山植物的垂直分布特点是:森林→灌木林→高山草甸→雪线。类似于从北到南不同纬度的植被分布,如北方有苹果、桃、梨,而南力有柑橘等。

3. 水——影响同—纬度上植物分布的主导因素

水是影响植物生存的重要因素,是限制陆生植物分布的重要因素,能影响植物的形态。在亚洲大陆的中高纬度地区,降水量由东向西逐渐减少,所以我国北纬35~45之间的自然地带,从东到西植物群落的分布特点是:森林→草原→荒漠→沙漠。

(2) 种群数量增长和数学曲线

1. 种群数量的变化规律和种群增长的两种曲线

种群数量是指在一定面积或容积中某种群的个体总数。一个种群的个体数目多少也叫做种群大小。理论上认为,种群大小取决于三个因素:①起始种群个体数量;②出生率和迁入率;③死亡率和迁出率。种群的数量变动首先要取决于②和③的对比关系,在单位时间内,前者与后者的差就是种群数量的增长率。

(1) 种群数量变化规律

自然种群的增长一般遵循“S”型曲线变化规律,而当种群迁入一个新环境以后,常在一定时间内出现“J”型增长。两种增长方式的差异,主要在于环境阻力对种群数量增长的影响。

(2) 两种增长曲线的比较

曲线 环境条件 特点 有无最大值 曲线形成原因

“S”型曲线 理想条件 连续增长;增长率不变 无 无种内斗争;缺少天敌

“J”型曲线 有限条件 增长到一定数量保持相对稳定;增长率先增大后降至0 有 种内斗争加剧;捕食者数量增加

2. 种群增长曲线、微生物生长曲线、我国人口增长曲线的分析

(1) 曲线解读; .

1 图A:“J”型曲线,理想状态下的种群增长曲线。“J”型曲线无K值,且增长率保持一定的数值始终不变。“J”型曲线的数学模型为Nt=N0λt,λ代表的是增长倍数,不是增长率。λ>1时,种群密度增大;λ=1时,保持稳定;λ<1时,种群密度减小。

2 图B:“S”型曲线,现实状态下种群数量的增长曲线,K值的含义是在一定环境条件下所允许的种群个体数量的最大值。不同种群在同一环境条件下K值不同,同一种群在不同环境条件下K值也不相同。K/2时种群数量增长最快,是树木采伐、渔业捕捞的最佳时期

3 图C:微生物(细菌)的生长曲线,从开始生长到死亡的动态变化可分为四个主要时期:调整期、对数期、稳定期、衰亡期。

4 图D:我国的人口数量呈现“J”型增长。我国人口急剧增长的主要原因是:生育率较高和逐渐下降的死亡率,形成了巨大的“落差”,从而使人口增长加快;人口基数过大也是原因之一。

(2) A、B、C三曲线所示种群增长率分析(如下图)

(3) A、B曲线和C曲线的区别与联系

种群增长曲线 微生物群体增长曲线

区别 研究范围 只研究种君数量增长阶段的变化规律 研究微生物从出生到死亡整个生命周期的数量变化规律

纵轴含义 种群的数量 微生物数目的对数,不代表实际数量

联系 ①“J”型曲线也有调整期和对数期,即微生物群体生长曲线的调整期和对数期类似于“J”型曲线;②“S”型曲线也可分为三个阶段:对环境的适应期、快速增长期、数目稳定期,曲线总体趋势和微生物群体生长曲线的调整期、对数期和稳定期相一致。

www.

分子生物学

个体生物学

元素

无机分子

生物

大分子

细胞亚显微结构

细胞

组织

器官

系统

分子水平

细胞水平

个体水平

生物体

生物体

生物种群

生物群落

生态系统

生物圈

群体水平

宏观生物学(生态学)

同种总称

环境

最大

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

新课标2010高考生物三轮复习教案(6)

1、 知识网络

本专题包括必修第八章生物与环境、第九章人与生物圈

知识线索:

第一条主线:以生命的结构层次为线索。

第二条主线:以生态系统能量流动为线索。

能量的输入 能量的传递 能量的输出 能量的流动 研究能量流动的目的

①生产者(绿色植物) ①食物链和食物网 ①生产者、消费者、分解者 ①传递方向②流动渠道:食物链和食物网 ①调整能量流动关系

②光合作用 ②能量流动伴随物质循环进行 ②呼吸作用(有氧呼吸和无氧呼吸) ③传递效率④能量金字塔 ②生态平衡 ③环境保护④实施可持续发展战略

2、 结论性知识要点

1. 种群各个特征的关系:

(1)在种群的四个特征中,种群密度是基本特征,与种群数量呈正相关。

(2)出生率、死亡率以及迁移率是决定种群大小和种群密度的直接因素。

(3)年龄组成和性别比例则是通过影响出生率和死亡率而间接影响种群密度和种群数量的,是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

2. 种群增长的“J”型曲线:

产生的条件:无限制的环境、理想的环境(食物、空间充裕;气候适宜,无天敌)。

特点:种群数量连续增长。

3. 种群增长的“S”型曲线:

产生的条件:在有限制的环境条件下。

特点:种群数量达到K值后,将停止增长并在K值左右保持相对稳定。

4. 所有生物群落在垂直方向上,都具有分层现象,称为群落的垂直结构。

生物群落在水平方向上,由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的大小等因素的影响,不地地段往往分布着不同的种群,种群密度也会有差别,称为群落的水平结构。

5. 生态系统能量流动的特点:单向流动,逐级递减。传递效率大约是10%—20%。

6. 对“生态系统的物质循环”的理解:

“物质”指的是组成生物体的化学元素;

生态系统指的是地球上最大的生态系统——生物圈。

“生态系统的物质循环”的特点:(1)具有全球性;(2)循环往返。

7. 抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力。(核心:抵抗干扰,保持原状。)

8. 恢复力稳定性是指生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力。(核心:遭到破坏,恢复原状。)

9. 生态系统之所以具有抵抗力稳定性,是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。

10. 生态系统中各营养级的生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大,抵抗力稳定性就越高。抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系:存在相反关系。

11. 生物圈稳态的自我维持:(1)从能量角度来看,源源不断的太阳能是生物圈维持正常运转的动力。(2)从物质方面来看,大气圈、水圈和岩石圈为生物的生存提供了各种必需的物质。生物圈内生产者、消费者和分解者所形成的三级结构,接通了从无机物到有机物,经过各种生物的多级利用,再分解为无机物重新循环的完整回路,形成了一个在物质上自给自足的生态系统。(3)生物圈具有多层次的自我调节能力。

12. 生物多样性的定义:地球上所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物的多样性。

13. 生物多样性的三个层次包括:(1)遗传多样性;(2)物种多样性;(3)生态系统多样性。

3、 专题突破

(1) 非生物因素对生物的影响

生态环境中的各因子虽然是综合的对生物起作用,但总有某个因子起主导作用:

1. 光——光对植物的生理和分布起着决定性的作用。

光的“三要素”包括光照强度、光照长度(时间)和光质(光的波长)。

(1) 光照强度主要影响陆生植物的生理和垂直分布(分层现象)。

右图中I、Ⅱ曲线分别表示阴生植物以及阳生植物的光合速率与光照强度之间的关系;A、B为光补偿点,C、D为光饱和点。

(2) 光照长度是影响植物开花的主导因素。

①春天开花的植物一般需长日照条件,秋天开花的则需短日照条件。

②在低纬度地区只具备短日照条件,如在南、北回归线间一般只分布短日照植物。

③在中纬度地区春天具备长日照条件,秋天具备短日照条件,长日照植物和短日照植物均有分布。

④在高纬度地区长日照条件和短日照条件均具备,但在短日照条件下,温度极低不适寸:植物生长,因此无短日照植物分布。

(3) 光质是影响水生植物垂直分布的主导因素。

①海洋植物的垂直分布:蓝绿藻(上层)→褐藻(中层)→红藻(下层)

②原因:不同波长的光穿透水体的能力不同,不同的海洋植物光合作用需要不同的光。

2. 温度一一影响植物在不同海拔高度分布的主导因素

温度随海拔高度的增加而降低,海拔每增加100m,温度下降0.5~1℃。高山植物的垂直分布特点是:森林→灌木林→高山草甸→雪线。类似于从北到南不同纬度的植被分布,如北方有苹果、桃、梨,而南力有柑橘等。

3. 水——影响同—纬度上植物分布的主导因素

水是影响植物生存的重要因素,是限制陆生植物分布的重要因素,能影响植物的形态。在亚洲大陆的中高纬度地区,降水量由东向西逐渐减少,所以我国北纬35~45之间的自然地带,从东到西植物群落的分布特点是:森林→草原→荒漠→沙漠。

(2) 种群数量增长和数学曲线

1. 种群数量的变化规律和种群增长的两种曲线

种群数量是指在一定面积或容积中某种群的个体总数。一个种群的个体数目多少也叫做种群大小。理论上认为,种群大小取决于三个因素:①起始种群个体数量;②出生率和迁入率;③死亡率和迁出率。种群的数量变动首先要取决于②和③的对比关系,在单位时间内,前者与后者的差就是种群数量的增长率。

(1) 种群数量变化规律

自然种群的增长一般遵循“S”型曲线变化规律,而当种群迁入一个新环境以后,常在一定时间内出现“J”型增长。两种增长方式的差异,主要在于环境阻力对种群数量增长的影响。

(2) 两种增长曲线的比较

曲线 环境条件 特点 有无最大值 曲线形成原因

“S”型曲线 理想条件 连续增长;增长率不变 无 无种内斗争;缺少天敌

“J”型曲线 有限条件 增长到一定数量保持相对稳定;增长率先增大后降至0 有 种内斗争加剧;捕食者数量增加

2. 种群增长曲线、微生物生长曲线、我国人口增长曲线的分析

(1) 曲线解读; .

1 图A:“J”型曲线,理想状态下的种群增长曲线。“J”型曲线无K值,且增长率保持一定的数值始终不变。“J”型曲线的数学模型为Nt=N0λt,λ代表的是增长倍数,不是增长率。λ>1时,种群密度增大;λ=1时,保持稳定;λ<1时,种群密度减小。

2 图B:“S”型曲线,现实状态下种群数量的增长曲线,K值的含义是在一定环境条件下所允许的种群个体数量的最大值。不同种群在同一环境条件下K值不同,同一种群在不同环境条件下K值也不相同。K/2时种群数量增长最快,是树木采伐、渔业捕捞的最佳时期

3 图C:微生物(细菌)的生长曲线,从开始生长到死亡的动态变化可分为四个主要时期:调整期、对数期、稳定期、衰亡期。

4 图D:我国的人口数量呈现“J”型增长。我国人口急剧增长的主要原因是:生育率较高和逐渐下降的死亡率,形成了巨大的“落差”,从而使人口增长加快;人口基数过大也是原因之一。

(2) A、B、C三曲线所示种群增长率分析(如下图)

(3) A、B曲线和C曲线的区别与联系

种群增长曲线 微生物群体增长曲线

区别 研究范围 只研究种君数量增长阶段的变化规律 研究微生物从出生到死亡整个生命周期的数量变化规律

纵轴含义 种群的数量 微生物数目的对数,不代表实际数量

联系 ①“J”型曲线也有调整期和对数期,即微生物群体生长曲线的调整期和对数期类似于“J”型曲线;②“S”型曲线也可分为三个阶段:对环境的适应期、快速增长期、数目稳定期,曲线总体趋势和微生物群体生长曲线的调整期、对数期和稳定期相一致。

www.

分子生物学

个体生物学

元素

无机分子

生物

大分子

细胞亚显微结构

细胞

组织

器官

系统

分子水平

细胞水平

个体水平

生物体

生物体

生物种群

生物群落

生态系统

生物圈

群体水平

宏观生物学(生态学)

同种总称

环境

最大

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录