《子路曾皙冉有公西华侍坐》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 《子路曾皙冉有公西华侍坐》课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-13 23:12:58 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

null

子

路

曾

皙

冉

有

公

西

华

侍

坐

null

孔子像(台湾故宫博物院藏品)

如果人类要在21世纪继续生存下去,必须回头两千五百多年,去吸取孔子的智慧。

——1998年1月全世界诺贝尔获得者集会巴黎时的宣言

null

孔子

名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

null

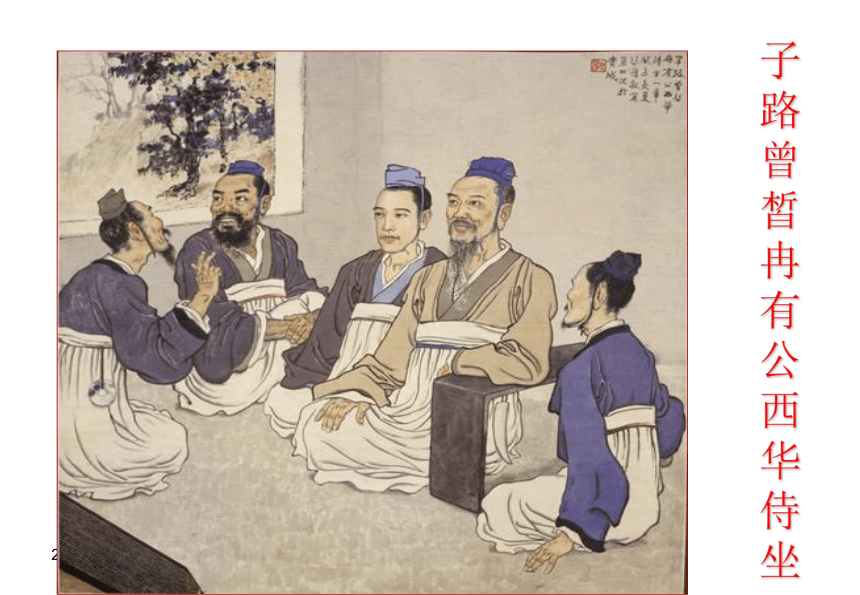

论语的读音及意思

《论语》的“论”是个通假字,“论”通“仑”(lún)。《说文》:“论者,仑之假借。”“伦、论字皆仑会意。”所以《论语》的“论”应该读“lún”。仑为何意?“仑”字的繁体字写作“侖”,它是个会意字,由“亼”和“册”两部分构成,《六书正伪.辑韵》云:“亼”,古集字,“册”即“简册”,就是编串在一起的竹简。《说文》注:“聚集简册必依其次第,求其文理。”可见,“仑”就是“把众多的竹简按一定的次序编在一起的意思,引申为编辑、编撰、编篡”的意思。《论语》的“语”读“yú”,就是“语言”的意思。

班固《汉书.艺文志》:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论篡故谓之。”

“论语”就是把“接闻于夫子之语”编辑在一起的意思。

null

《论语》

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

null

子路、

冉有、

曾皙、

公西华

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪长者闲坐

古人有姓、名、字以及号。

称名表示亲昵或自谦。

称字表示尊敬。

null

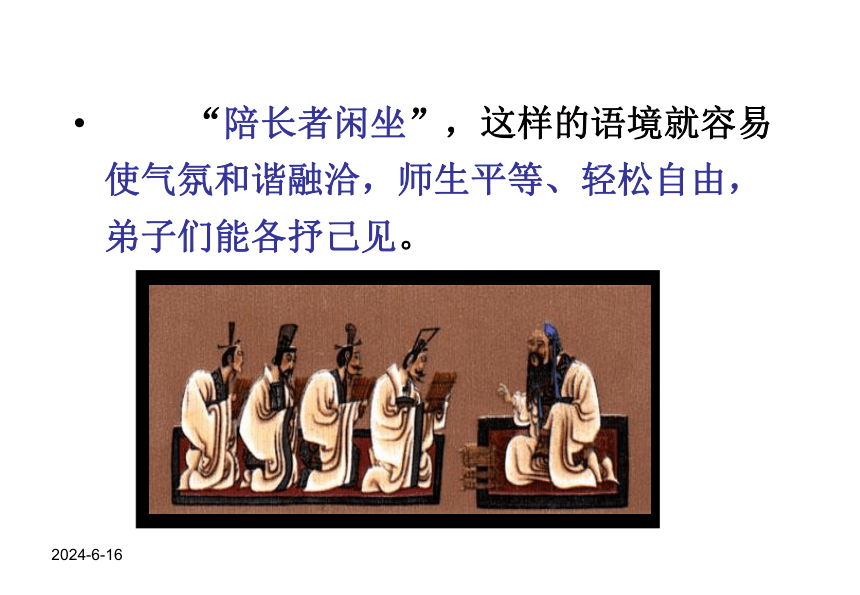

“陪长者闲坐”,这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

null

子曰:“以吾一日长乎(于)尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’(宾语前置)如或知尔,则何以哉? ”

孔子说:“因为我年纪比你们大一点,不要认为我年纪大一点(你们就不说了)。你

们平日就说:‘没有人了解我呀!’如果有人了解你们,那么你们打算怎么做呢?”

一、孔子向学生问“志”。

null

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉? ”

1.用温和自谦的话首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。

null

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉? ”

2、引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明对学生的了解。

3、而后假设了一种情况,如果有人了解你们,你们怎么办?从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。

和蔼可亲、平易近人、循循善诱

null

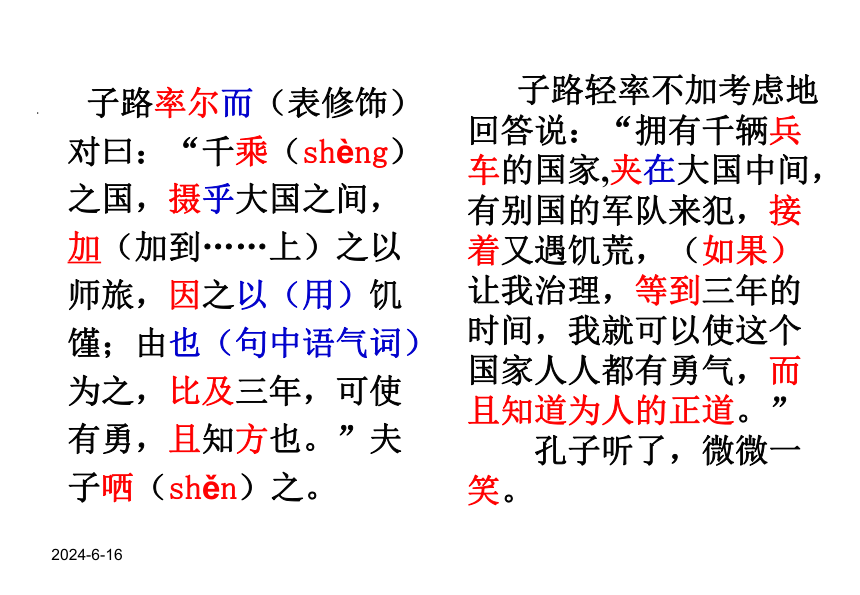

子路率尔而(表修饰)对曰:“千乘(shèng)之国,摄乎大国之间,加(加到……上)之以师旅,因之以(用)饥馑;由也(句中语气词)为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂(shěn)之。

子路轻率不加考虑地回答说:“拥有千辆兵车的国家,夹在大国中间,有别国的军队来犯,接着又遇饥荒,(如果)让我治理,等到三年的时间,我就可以使这个国家人人都有勇气,而且知道为人的正道。”

孔子听了,微微一笑。

null

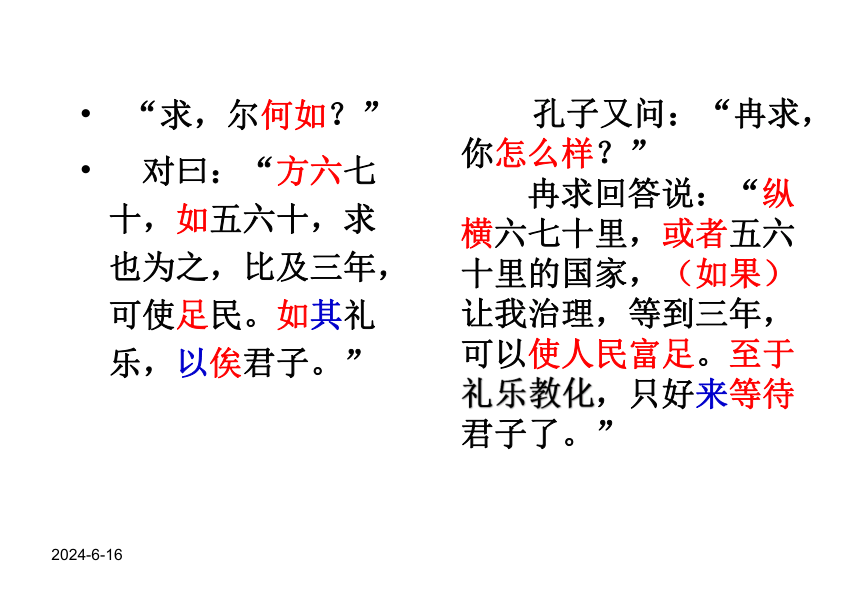

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

孔子又问:“冉求,你怎么样?”

冉求回答说:“纵横六七十里,或者五六十里的国家,(如果)让我治理,等到三年,可以使人民富足。至于礼乐教化,只好来等待君子了。”

null

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之(治理国家),愿学焉(语气词)。宗庙之事,如会同,端(名作动)章甫(名作动),愿为小相焉(语气词)。”

孔子又问:“公西赤,你怎么样?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任,只是愿意学习。或者诸侯宗庙祭祀的事务,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼官啊。”

null

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而(表顺承)作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰“何伤乎?亦各言其志也!”

孔子又问:“曾点,你怎么样?”

曾点将弹瑟的声音逐渐变稀疏,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三位的才干不同呀。”

孔子说:“那有何妨呢?不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

null

曰:“莫春者,春服既成,冠(guàn)者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而(表修饰)归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上。我和五六位成年人,六七个青少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌儿回来。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法啊。”

、

二、四个学生分别讲自己的志向。

null

三子者出,曾晳后。

曾晳曰:“夫三子者

之言何如?”

子曰:“亦各言其

志也已矣!”

曰:“夫子何哂由

也?”

曰:“为国以礼,其

言不让,是故哂之。

子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾点留在后面。曾点问:“他们三位的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“您为什么笑仲由呢?”

孔子说:“用礼治理国家,他说话却不谦让,所以我笑他。

null

唯(句首语气词)求

则非邦也与(欤)?

安见方六七十,如五

六十而非也者?唯赤

则非邦也与?宗庙会

同,非诸侯而何?赤

也为之小,孰能为之

大?”

难道冉求讲的就不是国家大事吗?怎见得纵横六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤只能做个小小的赞礼官,那么谁能做大事呢?”

三、写孔子对三人的评价。

null

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,

却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重强国

null

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

null

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志:

性格:

侧重以礼治邦

null

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治.

志向虽各有侧重,

null

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

洒脱高雅

从容淡定

志:

性格:

春游图

null

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

赞

惜

礼

null

课文围绕谈“志”展开

问“志”

言“志”

评“志”

四位弟子“志向”怎样?

试从说话方式中体会其性格。

null

一、文脉梳理

null

¤为何“哂”子路?

赞赏坦率发言,

委婉批评

null

孔子所哂是子路“为国以礼,其言不让” 。孔子在乎的是“礼”。《礼记·曲礼》上说:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”清代刘宝楠《论语正义》也说:“四子以子路为年长,自当先对,但亦当顾望,不得急遽先三人也。”孔子自己说,“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。” (《论语·季氏》)。和长者打交道所忌有三:不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿,不看长者脸色而率性直说叫做睁眼瞎。子路错不在欲治理“千乘之国”,错在 “躁”与“瞽”,因而被孔子“哂”了。

孔子为什么“哂由”呢?

null

孔子为何“与点”呢?

阅读探究

null

¤为何“与”曾点?

三 还是在讲﹁治国﹂

二 不想做官,逍遥生活

一 太平盛世的缩影

以礼治国

null

孔子“与点”,历来有争议。从积极方面理解,孔子主张以礼治国,而曾皙说的是礼治下的太平盛世的图景。从消极方面理解,曾皙有避乱世而洁身自好的想法。孔子周游列国,到处碰壁,便说“道不行,乘桴浮于海” “用之则行,去之则藏” ,曾皙的说法与他的想法相合拍。其实,曾皙的处世态度,是孔子礼治于国的积极反映,并非一味消极。因此孔子说“吾与点也”。

孔子为什么“与点”呢?

null

问志 —— 师长风范

言志 —— 各展抱负

评志 —— 借评传志

null

孔子的“志”是什么?

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。

null

写作特点

扣紧人物的性格特点记述,人物的发言都合乎各自的个性、身份、志趣、教养,显得深刻而生动。

null

孔子像(台湾故宫博物院藏品)

你觉得孔子是怎样的一位老师?

孔子是一位爱护学

生,坚持以正面教育

为主、循循善诱的老师。

null

孔子像(台湾故宫博物院藏品)

孔子的四位学生给你留下什么印象?

子路:自信而率真

冉有:谦恭有力

公西华:谦虚谨慎

曾晳:从容有礼

null

这种生活理想勾勒了一幅“太平盛世图”——民风淳朴,民德归厚,天下太平。它与儒家以“礼乐(yuè)”治理天下的理想相吻合。也可把它理解为超脱现实、逍遥闲适、回归自然的人生图景——它远离尘世喧嚣,与自然冥合为一,追求一种精神的清洁和灵魂的自由。

请你谈谈曾晳这种生活理想的魅力在哪里。

null

本文突出地体现了孔子“以人为本”“因材施教”的教育思想,和“循循善诱”“春风化雨”的教育方式。

当时,弟子们一旁侍坐,曾皙鼓瑟(乐以教和)。孔子和他的四个弟子便展开了有关志向的心灵

的对话。

理解孔子的教育思想和方法。

null

他先扫除弟子因年龄带来的心理障碍;接着引导出青年怕不为人知而壮志难酬的心病;随后假设“如或知尔”的情境,启发弟子各言其志。子路志在强国,冉有志在足民,公西华志在司仪,都多少阐发了儒家的理想;但他们的回答似乎都还少了点什么。孔子并不即刻指正,只是微笑。曾点初有顾虑,孔子亲切引导:“何伤乎?亦各言其志也。”激励曾点说出不同意见。最后一一评析,指出儒家的核心是礼乐教化。

null

《侍坐》章是孔子因材施教的范例。一位教育的先师和一群求知的学生,留下一场著名的对话,其教育场景让人回味。文章通过老师和四个学生的对话,以言志为线索,不蔓不枝,再现了学生的志趣、性格和教养,也表达了老师的思想、情感和态度。子路的率直、冉有的礼让、公西华的谦虚,曾皙的洒脱、孔子的善诱,通过师生畅言,其神态表现得栩栩如生。

值得一提的是,文章运用生活画面来表现社会理想和政治抱负,把深刻的哲理蕴含于诗情画意之中,很有些言虽尽而意无穷的韵味。

阅读小结

null

□ 读者评孔子

在我的眼中,孔子永远是那个穿着布袍,拄着拐杖,头顶有丘的老头;永远是那个性格沉稳,天资聪颖,坚强固执的思想家。但是他的灵魂却穿越了亘古的长空,向我们诉说着“是谓大同”的理念。每次我读到“是谓大同”,就会想起柏拉图的理想国,但孔子与柏拉图毕竟是不同的。我想引用于丹的一句话:“孔子没有色彩,只有温度。”没有色彩,在我看来就是适合一切的色彩。

天不生仲尼,万古如长夜。你能够想象没有这位失去色彩的哲人的世界吗?

null

子

路

曾

皙

冉

有

公

西

华

侍

坐

null

孔子像(台湾故宫博物院藏品)

如果人类要在21世纪继续生存下去,必须回头两千五百多年,去吸取孔子的智慧。

——1998年1月全世界诺贝尔获得者集会巴黎时的宣言

null

孔子

名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

null

论语的读音及意思

《论语》的“论”是个通假字,“论”通“仑”(lún)。《说文》:“论者,仑之假借。”“伦、论字皆仑会意。”所以《论语》的“论”应该读“lún”。仑为何意?“仑”字的繁体字写作“侖”,它是个会意字,由“亼”和“册”两部分构成,《六书正伪.辑韵》云:“亼”,古集字,“册”即“简册”,就是编串在一起的竹简。《说文》注:“聚集简册必依其次第,求其文理。”可见,“仑”就是“把众多的竹简按一定的次序编在一起的意思,引申为编辑、编撰、编篡”的意思。《论语》的“语”读“yú”,就是“语言”的意思。

班固《汉书.艺文志》:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论篡故谓之。”

“论语”就是把“接闻于夫子之语”编辑在一起的意思。

null

《论语》

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

null

子路、

冉有、

曾皙、

公西华

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪长者闲坐

古人有姓、名、字以及号。

称名表示亲昵或自谦。

称字表示尊敬。

null

“陪长者闲坐”,这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

null

子曰:“以吾一日长乎(于)尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’(宾语前置)如或知尔,则何以哉? ”

孔子说:“因为我年纪比你们大一点,不要认为我年纪大一点(你们就不说了)。你

们平日就说:‘没有人了解我呀!’如果有人了解你们,那么你们打算怎么做呢?”

一、孔子向学生问“志”。

null

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉? ”

1.用温和自谦的话首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。

null

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉? ”

2、引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明对学生的了解。

3、而后假设了一种情况,如果有人了解你们,你们怎么办?从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。

和蔼可亲、平易近人、循循善诱

null

子路率尔而(表修饰)对曰:“千乘(shèng)之国,摄乎大国之间,加(加到……上)之以师旅,因之以(用)饥馑;由也(句中语气词)为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂(shěn)之。

子路轻率不加考虑地回答说:“拥有千辆兵车的国家,夹在大国中间,有别国的军队来犯,接着又遇饥荒,(如果)让我治理,等到三年的时间,我就可以使这个国家人人都有勇气,而且知道为人的正道。”

孔子听了,微微一笑。

null

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

孔子又问:“冉求,你怎么样?”

冉求回答说:“纵横六七十里,或者五六十里的国家,(如果)让我治理,等到三年,可以使人民富足。至于礼乐教化,只好来等待君子了。”

null

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之(治理国家),愿学焉(语气词)。宗庙之事,如会同,端(名作动)章甫(名作动),愿为小相焉(语气词)。”

孔子又问:“公西赤,你怎么样?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任,只是愿意学习。或者诸侯宗庙祭祀的事务,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼官啊。”

null

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而(表顺承)作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰“何伤乎?亦各言其志也!”

孔子又问:“曾点,你怎么样?”

曾点将弹瑟的声音逐渐变稀疏,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三位的才干不同呀。”

孔子说:“那有何妨呢?不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

null

曰:“莫春者,春服既成,冠(guàn)者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而(表修饰)归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上。我和五六位成年人,六七个青少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌儿回来。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法啊。”

、

二、四个学生分别讲自己的志向。

null

三子者出,曾晳后。

曾晳曰:“夫三子者

之言何如?”

子曰:“亦各言其

志也已矣!”

曰:“夫子何哂由

也?”

曰:“为国以礼,其

言不让,是故哂之。

子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾点留在后面。曾点问:“他们三位的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“您为什么笑仲由呢?”

孔子说:“用礼治理国家,他说话却不谦让,所以我笑他。

null

唯(句首语气词)求

则非邦也与(欤)?

安见方六七十,如五

六十而非也者?唯赤

则非邦也与?宗庙会

同,非诸侯而何?赤

也为之小,孰能为之

大?”

难道冉求讲的就不是国家大事吗?怎见得纵横六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤只能做个小小的赞礼官,那么谁能做大事呢?”

三、写孔子对三人的评价。

null

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,

却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重强国

null

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

null

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志:

性格:

侧重以礼治邦

null

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治.

志向虽各有侧重,

null

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

洒脱高雅

从容淡定

志:

性格:

春游图

null

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

赞

惜

礼

null

课文围绕谈“志”展开

问“志”

言“志”

评“志”

四位弟子“志向”怎样?

试从说话方式中体会其性格。

null

一、文脉梳理

null

¤为何“哂”子路?

赞赏坦率发言,

委婉批评

null

孔子所哂是子路“为国以礼,其言不让” 。孔子在乎的是“礼”。《礼记·曲礼》上说:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”清代刘宝楠《论语正义》也说:“四子以子路为年长,自当先对,但亦当顾望,不得急遽先三人也。”孔子自己说,“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。” (《论语·季氏》)。和长者打交道所忌有三:不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿,不看长者脸色而率性直说叫做睁眼瞎。子路错不在欲治理“千乘之国”,错在 “躁”与“瞽”,因而被孔子“哂”了。

孔子为什么“哂由”呢?

null

孔子为何“与点”呢?

阅读探究

null

¤为何“与”曾点?

三 还是在讲﹁治国﹂

二 不想做官,逍遥生活

一 太平盛世的缩影

以礼治国

null

孔子“与点”,历来有争议。从积极方面理解,孔子主张以礼治国,而曾皙说的是礼治下的太平盛世的图景。从消极方面理解,曾皙有避乱世而洁身自好的想法。孔子周游列国,到处碰壁,便说“道不行,乘桴浮于海” “用之则行,去之则藏” ,曾皙的说法与他的想法相合拍。其实,曾皙的处世态度,是孔子礼治于国的积极反映,并非一味消极。因此孔子说“吾与点也”。

孔子为什么“与点”呢?

null

问志 —— 师长风范

言志 —— 各展抱负

评志 —— 借评传志

null

孔子的“志”是什么?

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。

null

写作特点

扣紧人物的性格特点记述,人物的发言都合乎各自的个性、身份、志趣、教养,显得深刻而生动。

null

孔子像(台湾故宫博物院藏品)

你觉得孔子是怎样的一位老师?

孔子是一位爱护学

生,坚持以正面教育

为主、循循善诱的老师。

null

孔子像(台湾故宫博物院藏品)

孔子的四位学生给你留下什么印象?

子路:自信而率真

冉有:谦恭有力

公西华:谦虚谨慎

曾晳:从容有礼

null

这种生活理想勾勒了一幅“太平盛世图”——民风淳朴,民德归厚,天下太平。它与儒家以“礼乐(yuè)”治理天下的理想相吻合。也可把它理解为超脱现实、逍遥闲适、回归自然的人生图景——它远离尘世喧嚣,与自然冥合为一,追求一种精神的清洁和灵魂的自由。

请你谈谈曾晳这种生活理想的魅力在哪里。

null

本文突出地体现了孔子“以人为本”“因材施教”的教育思想,和“循循善诱”“春风化雨”的教育方式。

当时,弟子们一旁侍坐,曾皙鼓瑟(乐以教和)。孔子和他的四个弟子便展开了有关志向的心灵

的对话。

理解孔子的教育思想和方法。

null

他先扫除弟子因年龄带来的心理障碍;接着引导出青年怕不为人知而壮志难酬的心病;随后假设“如或知尔”的情境,启发弟子各言其志。子路志在强国,冉有志在足民,公西华志在司仪,都多少阐发了儒家的理想;但他们的回答似乎都还少了点什么。孔子并不即刻指正,只是微笑。曾点初有顾虑,孔子亲切引导:“何伤乎?亦各言其志也。”激励曾点说出不同意见。最后一一评析,指出儒家的核心是礼乐教化。

null

《侍坐》章是孔子因材施教的范例。一位教育的先师和一群求知的学生,留下一场著名的对话,其教育场景让人回味。文章通过老师和四个学生的对话,以言志为线索,不蔓不枝,再现了学生的志趣、性格和教养,也表达了老师的思想、情感和态度。子路的率直、冉有的礼让、公西华的谦虚,曾皙的洒脱、孔子的善诱,通过师生畅言,其神态表现得栩栩如生。

值得一提的是,文章运用生活画面来表现社会理想和政治抱负,把深刻的哲理蕴含于诗情画意之中,很有些言虽尽而意无穷的韵味。

阅读小结

null

□ 读者评孔子

在我的眼中,孔子永远是那个穿着布袍,拄着拐杖,头顶有丘的老头;永远是那个性格沉稳,天资聪颖,坚强固执的思想家。但是他的灵魂却穿越了亘古的长空,向我们诉说着“是谓大同”的理念。每次我读到“是谓大同”,就会想起柏拉图的理想国,但孔子与柏拉图毕竟是不同的。我想引用于丹的一句话:“孔子没有色彩,只有温度。”没有色彩,在我看来就是适合一切的色彩。

天不生仲尼,万古如长夜。你能够想象没有这位失去色彩的哲人的世界吗?

同课章节目录