人教部编版七年级历史下册第6课 北宋的政治课件(26张)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第6课 北宋的政治课件(26张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-14 19:00:06 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二单元辽宋夏金元时期:

民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

本单元讲述的是辽宋夏金元的历史,起于960年,止于1368年。这是我国从多民族政 权并立走向国家统一的历史时期。这一时期的主要政权有汉族建立的北宋和南宋、契丹族建立的辽、党项族建立的西夏和女真族建立的金,随后出现了元朝大一统。 北宋的建立结束了五代十国的分裂局面,同时周边民族相继崛起,与重文轻武的北宋 并立。北宋实行重文轻武的政策,有利有弊。女真族建立金朝,灭辽和北宋后,与南宋形成对峙。最后,蒙古族建立的元朝完成全国统一。 , 这一时期,我国历史发展呈现出以下特点:民族战争曾亠度频繁,但各民族政治、经 济、文化交流密切,少数民族封建化过程完成,民族交融进一步加强,国家基本统一;封建经济继续发展,我国的经济重心转移到南方;文化成就突出,继续领先世界。

“黄袍加身” “杯酒释兵权”的典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事和经济等方面采取了一系列措施,加强中央集权统治。北宋的政治有什么突出的特点?宋初的皇帝为什么要采取重文轻武的政策?

宋太祖强化中央集权

重文轻武的政策

学习目标和重点

先学后教事半功倍

知识与能力:

知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施,了解宋朝重文轻武的特点,分 析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

过程与方法:

识读《五代十国形势图(后周时期)》《北宋形势图(1111年)》与相关文献,从中 获取有效的历史信息。

通过阅读课本及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治重文轻武特点的形成及其影响。

通过讲述陈桥兵变、杯酒释兵权等历史故事或表演课堂剧等形式再现历史-,多渠道感悟历史。

情感态度与价值观:

通过分析北宋加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史,吸取历史经验教训。

学习目标

背

一、宋太祖强化中央集权

1. 北宋建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,都下拥立他当皇帝。夺取后周政权后建立北宋,定都开封为东京,赵匡胤就是宋太祖。宋朝建立后,结束了中原和南方的分裂割据局面。

2、加强中央集权:(1)【军事方面】解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。他还经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。(2)【在中央】采取分化事权的办法,削弱相权。还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。(3)【在地方】派文臣担任各州县长官。在各州府设置通判,分散知州权力。取消节度使收税权,后在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

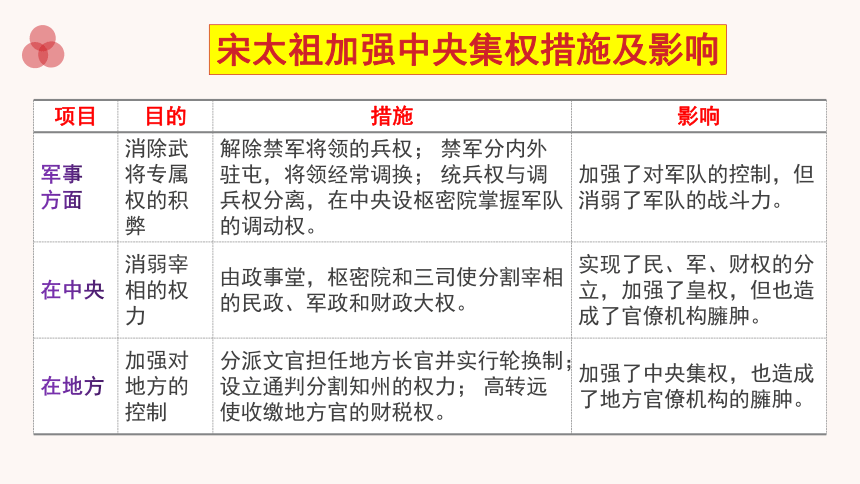

项目 目的 措施 影响

军事

方面 消除武将专属权的积弊 解除禁军将领的兵权; 禁军分内外驻屯,将领经常调换; 统兵权与调兵权分离,在中央设枢密院掌握军队的调动权。 加强了对军队的控制,但消弱了军队的战斗力。

在中央 消弱宰相的权力 由政事堂,枢密院和三司使分割宰相的民政、军政和财政大权。 实现了民、军、财权的分立,加强了皇权,但也造成了官僚机构臃肿。

在地方 加强对地方的控制 分派文官担任地方长官并实行轮换制; 设立通判分割知州的权力; 高转远使收缴地方官的财税权。 加强了中央集权,也造成了地方官僚机构的臃肿。

宋太祖加强中央集权措施及影响

MARKETING PROJECT

960 宋 开封(东京)

宋太祖赵匡胤

黄袍加身

北宋形势图(1111年)

答:通判的职权涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。可见,通判的作用是分散知州的权力并对其实行监督。

1. 重用文臣掌握军政大权。抑制武将,提升文官地位,形成文官统兵局面。文官担任中央和地方的要职,主持军务。

2. 注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初增加科举取士名额,提高进士地位。在全国范围营造了浓厚的读书风气。

二、重文轻武的政策

背

答:北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权、抑制武将地位的措施;武将 们不仅平日不受重视,连带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,:因此发 出这样的感叹。社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此 不再以从军为荣。

理解记忆

重方轻武的原因

画面中,考官坐在大殿内主持考试,殿外应试者有的在专心答卷,有的正将答完的考卷双手交给监考的考官。

“权”指的是节度使的行政权力。宋太祖委派文官担任地方的州县长官,从而剥夺 了节度使的行政权力。

“钱”指的是地方财权,即原来节度使在地方收取税赋的权力。宋太祖下令予以取 消,除各州留一部分作为地方必要支出外,一切税收由中央掌控;后来又设转运使, 把地方财赋收归中央。

“兵”指的是节度使的兵权。宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并且对军 队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将、将不专兵;中央设枢密院掌握军队 的调动、训练和供给之权。

√

×

√

√

√

×

理解记忆

1. 北宋政府为节制、分散知州府的权力,在各州府设置了

A.转运使 B.通判 C.副宰相 D.节度使

2 .“千秋遗案陈桥驿,黄袍一着便罢兵",其中涉 及的历史典故发生于

A.960 年 B. 961 年 C. 962 年 D. 963 年

3.北宋宰相欧阳修曾说:“武臣掌国机密而得军 情,岂是国家之利!''这表明北宋当时的情况是

A.武将地位很高 B.武将掌握了国家机密

C.注意防范武将 D.武将不得在朝廷任职

4 .“上(宋太祖)因谓普曰:'五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩, 纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”宋太祖据此 思想所采取的措施是

A.削弱节度使的实权 B.收地方精兵归中央 ,

C.设立枢密院主军政 D.派遣文官任地方官

达标测试

5.造成北宋时期“居其官不知其职者,十常八 九”,“官无定员,无定职''现象的主要原因是

A.宋朝实行正副宰相制度 B.宋朝实行更戍法

C.宋朝实行官、职、差遣分离制度 D.宋朝实行科举制度

6.科举考试大幅增加名额,提高进士地位是在

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D;明朝

7 .宋初以“重文轻武"为基本国策,大量提拔文人 担任官职,这受提拔的人主要来源于

A.开国功臣 B.皇亲国戚 C.科举考试 D.地方推荐

8.宋朝的宰相不止一人,宰相之下又设相当于副宰相的若干人,这样做的目的是

A.提高行政效率 B.安插皇帝亲信 C.削弱相权 D.防止武将专权

9、材料分析:在科举方面,宋太祖打破常例,以殿试的 方式对考生进行最终的考核。这样一来,北 宋王朝的官僚阶级队伍得到了壮大,其中出 现了一大批优秀的政治家,巩固了政权。

北宋建立后,逐渐采取许多措施,严格考 试程序,增加录取名额,提高被录取人的待 遇,广泛地吸收地主阶级的知识分子参加政 权。从宋太祖后期起,举人经礼部考试之后, 必须再通过皇帝主持的“殿试"才算合格。这 样,被录取的人便成为“天子门生"。宋太宗 在位21年,通过科举而得官的将近10 000 人。宋仁宗在位41年,单由进士一科而得官 的就有4 517人。造就数量庞大的地主阶级 知识分子成为封建国家的忠顺臣仆,巩固了 宋朝的统治基础。

请回答:

(1)宋太祖发展科举制的举措是什么?有何 重大意义?

(2)宋代科举取士有何影响?

(1)答:举措:宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。意义:对宋朝社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(2)答:宋朝的重文轻武的政策,扭转的五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

宏观掌握

北

宋

的

政

治

北宋的建立:960年,赵匡胤,开封。

北宋统一中原与南方

宋太祖强化中央集权

重文轻武的政策

军事方面:控制兵权

在中央,削弱相权

在地方:分散、消弱地方官的权力

抑制武将,提升文官的地位

发展教育事业、改革发展科举制度

作业

写:综合能力训练P32——35

背:讲解中要求内容。

认真阅读并抄写一遍知识宝典

第6课北宋的政治【知识宝典】请认真阅读并书写一遍)

一、宋太祖强化中央集权

1、北宋建立:960年,赵匡胤建立北宋,以开封(称为东京)为都城,赵匡胤就是宋太祖。(陈桥驿兵变和“黄袍加身”)

2、宋太祖加强中央集权的措施

(1)军事方面:①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。③经常调动军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

(2)行政方面:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。(目的:防止宰相权力过大)

(3)地方:①派文臣担任各地州县的长官②为了防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;③在各州府设置通判,以分知州的权力。

(4)经济上:①取消地方节度使收税的权力,除各州留一部分用作的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

作用(影响):宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

?二、重文轻武的政策

1、目的:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

2、措施:①宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,文臣统兵的格局逐渐形成。

②注重发展文教事业,改革和发展科举制。

3、影响:积极:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

消极:①文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,军队的战斗力减弱。②重文轻武逐渐形成了以士大夫为主的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致政府办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

谢谢观看

第二单元辽宋夏金元时期:

民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

本单元讲述的是辽宋夏金元的历史,起于960年,止于1368年。这是我国从多民族政 权并立走向国家统一的历史时期。这一时期的主要政权有汉族建立的北宋和南宋、契丹族建立的辽、党项族建立的西夏和女真族建立的金,随后出现了元朝大一统。 北宋的建立结束了五代十国的分裂局面,同时周边民族相继崛起,与重文轻武的北宋 并立。北宋实行重文轻武的政策,有利有弊。女真族建立金朝,灭辽和北宋后,与南宋形成对峙。最后,蒙古族建立的元朝完成全国统一。 , 这一时期,我国历史发展呈现出以下特点:民族战争曾亠度频繁,但各民族政治、经 济、文化交流密切,少数民族封建化过程完成,民族交融进一步加强,国家基本统一;封建经济继续发展,我国的经济重心转移到南方;文化成就突出,继续领先世界。

“黄袍加身” “杯酒释兵权”的典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事和经济等方面采取了一系列措施,加强中央集权统治。北宋的政治有什么突出的特点?宋初的皇帝为什么要采取重文轻武的政策?

宋太祖强化中央集权

重文轻武的政策

学习目标和重点

先学后教事半功倍

知识与能力:

知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施,了解宋朝重文轻武的特点,分 析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

过程与方法:

识读《五代十国形势图(后周时期)》《北宋形势图(1111年)》与相关文献,从中 获取有效的历史信息。

通过阅读课本及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治重文轻武特点的形成及其影响。

通过讲述陈桥兵变、杯酒释兵权等历史故事或表演课堂剧等形式再现历史-,多渠道感悟历史。

情感态度与价值观:

通过分析北宋加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史,吸取历史经验教训。

学习目标

背

一、宋太祖强化中央集权

1. 北宋建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,都下拥立他当皇帝。夺取后周政权后建立北宋,定都开封为东京,赵匡胤就是宋太祖。宋朝建立后,结束了中原和南方的分裂割据局面。

2、加强中央集权:(1)【军事方面】解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。他还经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。(2)【在中央】采取分化事权的办法,削弱相权。还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。(3)【在地方】派文臣担任各州县长官。在各州府设置通判,分散知州权力。取消节度使收税权,后在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

项目 目的 措施 影响

军事

方面 消除武将专属权的积弊 解除禁军将领的兵权; 禁军分内外驻屯,将领经常调换; 统兵权与调兵权分离,在中央设枢密院掌握军队的调动权。 加强了对军队的控制,但消弱了军队的战斗力。

在中央 消弱宰相的权力 由政事堂,枢密院和三司使分割宰相的民政、军政和财政大权。 实现了民、军、财权的分立,加强了皇权,但也造成了官僚机构臃肿。

在地方 加强对地方的控制 分派文官担任地方长官并实行轮换制; 设立通判分割知州的权力; 高转远使收缴地方官的财税权。 加强了中央集权,也造成了地方官僚机构的臃肿。

宋太祖加强中央集权措施及影响

MARKETING PROJECT

960 宋 开封(东京)

宋太祖赵匡胤

黄袍加身

北宋形势图(1111年)

答:通判的职权涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。可见,通判的作用是分散知州的权力并对其实行监督。

1. 重用文臣掌握军政大权。抑制武将,提升文官地位,形成文官统兵局面。文官担任中央和地方的要职,主持军务。

2. 注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初增加科举取士名额,提高进士地位。在全国范围营造了浓厚的读书风气。

二、重文轻武的政策

背

答:北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权、抑制武将地位的措施;武将 们不仅平日不受重视,连带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,:因此发 出这样的感叹。社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此 不再以从军为荣。

理解记忆

重方轻武的原因

画面中,考官坐在大殿内主持考试,殿外应试者有的在专心答卷,有的正将答完的考卷双手交给监考的考官。

“权”指的是节度使的行政权力。宋太祖委派文官担任地方的州县长官,从而剥夺 了节度使的行政权力。

“钱”指的是地方财权,即原来节度使在地方收取税赋的权力。宋太祖下令予以取 消,除各州留一部分作为地方必要支出外,一切税收由中央掌控;后来又设转运使, 把地方财赋收归中央。

“兵”指的是节度使的兵权。宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并且对军 队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将、将不专兵;中央设枢密院掌握军队 的调动、训练和供给之权。

√

×

√

√

√

×

理解记忆

1. 北宋政府为节制、分散知州府的权力,在各州府设置了

A.转运使 B.通判 C.副宰相 D.节度使

2 .“千秋遗案陈桥驿,黄袍一着便罢兵",其中涉 及的历史典故发生于

A.960 年 B. 961 年 C. 962 年 D. 963 年

3.北宋宰相欧阳修曾说:“武臣掌国机密而得军 情,岂是国家之利!''这表明北宋当时的情况是

A.武将地位很高 B.武将掌握了国家机密

C.注意防范武将 D.武将不得在朝廷任职

4 .“上(宋太祖)因谓普曰:'五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩, 纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”宋太祖据此 思想所采取的措施是

A.削弱节度使的实权 B.收地方精兵归中央 ,

C.设立枢密院主军政 D.派遣文官任地方官

达标测试

5.造成北宋时期“居其官不知其职者,十常八 九”,“官无定员,无定职''现象的主要原因是

A.宋朝实行正副宰相制度 B.宋朝实行更戍法

C.宋朝实行官、职、差遣分离制度 D.宋朝实行科举制度

6.科举考试大幅增加名额,提高进士地位是在

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D;明朝

7 .宋初以“重文轻武"为基本国策,大量提拔文人 担任官职,这受提拔的人主要来源于

A.开国功臣 B.皇亲国戚 C.科举考试 D.地方推荐

8.宋朝的宰相不止一人,宰相之下又设相当于副宰相的若干人,这样做的目的是

A.提高行政效率 B.安插皇帝亲信 C.削弱相权 D.防止武将专权

9、材料分析:在科举方面,宋太祖打破常例,以殿试的 方式对考生进行最终的考核。这样一来,北 宋王朝的官僚阶级队伍得到了壮大,其中出 现了一大批优秀的政治家,巩固了政权。

北宋建立后,逐渐采取许多措施,严格考 试程序,增加录取名额,提高被录取人的待 遇,广泛地吸收地主阶级的知识分子参加政 权。从宋太祖后期起,举人经礼部考试之后, 必须再通过皇帝主持的“殿试"才算合格。这 样,被录取的人便成为“天子门生"。宋太宗 在位21年,通过科举而得官的将近10 000 人。宋仁宗在位41年,单由进士一科而得官 的就有4 517人。造就数量庞大的地主阶级 知识分子成为封建国家的忠顺臣仆,巩固了 宋朝的统治基础。

请回答:

(1)宋太祖发展科举制的举措是什么?有何 重大意义?

(2)宋代科举取士有何影响?

(1)答:举措:宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。意义:对宋朝社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(2)答:宋朝的重文轻武的政策,扭转的五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

宏观掌握

北

宋

的

政

治

北宋的建立:960年,赵匡胤,开封。

北宋统一中原与南方

宋太祖强化中央集权

重文轻武的政策

军事方面:控制兵权

在中央,削弱相权

在地方:分散、消弱地方官的权力

抑制武将,提升文官的地位

发展教育事业、改革发展科举制度

作业

写:综合能力训练P32——35

背:讲解中要求内容。

认真阅读并抄写一遍知识宝典

第6课北宋的政治【知识宝典】请认真阅读并书写一遍)

一、宋太祖强化中央集权

1、北宋建立:960年,赵匡胤建立北宋,以开封(称为东京)为都城,赵匡胤就是宋太祖。(陈桥驿兵变和“黄袍加身”)

2、宋太祖加强中央集权的措施

(1)军事方面:①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。③经常调动军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

(2)行政方面:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。(目的:防止宰相权力过大)

(3)地方:①派文臣担任各地州县的长官②为了防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;③在各州府设置通判,以分知州的权力。

(4)经济上:①取消地方节度使收税的权力,除各州留一部分用作的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

作用(影响):宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

?二、重文轻武的政策

1、目的:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

2、措施:①宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,文臣统兵的格局逐渐形成。

②注重发展文教事业,改革和发展科举制。

3、影响:积极:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

消极:①文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,军队的战斗力减弱。②重文轻武逐渐形成了以士大夫为主的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致政府办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源