生态系统生态学

图片预览

文档简介

课件177张PPT。生态系统生态学 第一节 生态系统的基本概念和特点生态系统生态学 生态系统的

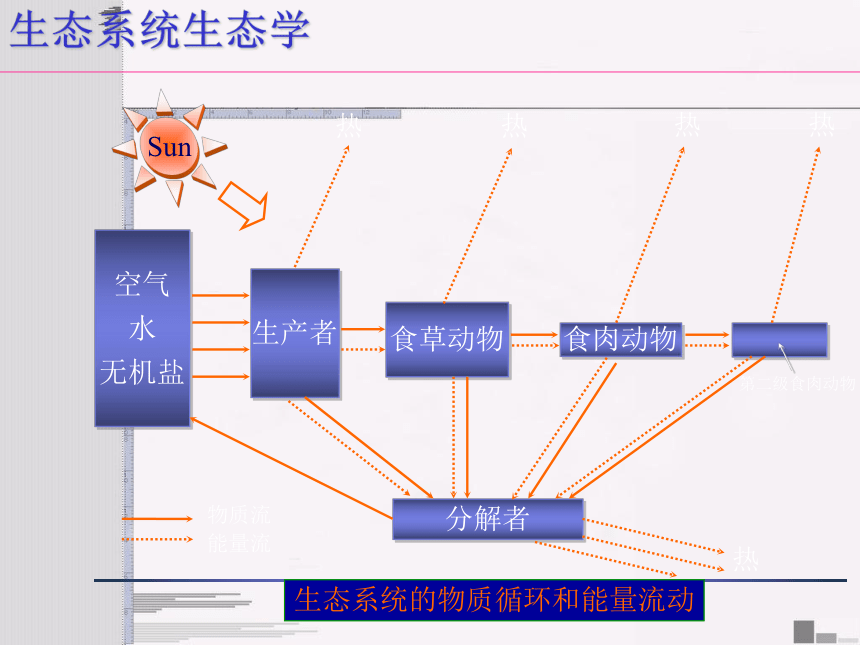

概念1935年Tansley提出生态系统的概念,最初的定义包括一个定义的空间中所有的动物、植物和物理的相互作用。近代生态学家更倾向于从能(量)流、碳流或营养物流来考虑生态系统。空气

水

无机盐生产者食草动物食肉动物分解者热热热热热第二级食肉动物生态系统的物质循环和能量流动物质流能量流生态系统生态学 生态系统生态学 水生生态系统陆地生态系统 生态系统生态学 系统构成至少要有3个条件:

系统是由许多成分组成的;

各成分间不是孤立的而是彼此互相联系、互相作用的;

系统具有独立的、特定的功能。

生态系统的科学定义为:生态系统就是在一定的时间和空间内,生物和非生物的成分之间,通过不断的物质循环和能量流动而相互作用、相互依存的统一体,构成一个生态学的功能复合体。

无机物

有机化合物

气候因素

②生产者

(producer)

③消费者

(consumer)

④分解者

(还原者)

(decomposer)六大组成成分(四大基本成分)①生产者:自养生物,主要是各种绿色植物,也包括蓝绿藻和一些能进行光合作用的细菌。

②消费者:异养生物,主要指以其他生物为食的各种动物,包括植食动物(一级) 、肉食动物(二~四级) 、杂食动物和寄生动物等。

③分解者:异养生物,把复杂的有机物分解成简单无机物,包括细菌、真菌、放线菌和动物等。

①非生物成分生物成分

(生物群落)三大功能群生态系统生态学生态系统的组成成分 生态系统生态学 生态系统的三大功能群包括生产者、消费者、分解者。

生产者:生产者是生态系统中最基本和最关键的生物成分。

消费者:依靠活的动物、植物为食的动物,最终是以植物为食。

分解者:将动植物死亡后的残体分解为比较简单的化合物,最终分解为无机物并释放到环境中去,供生产者重新吸收利用。生产者

绿藻一级消费者植食性动物消费者螳螂消费者黄雀消费者鹰杂食性动物丹顶鹤杂食性动物鲫鱼生产者生产者次级消费者次

级

消

费

者

初级

消费者

初级

消费者三级

消费者四级消费者 生态系统生态学 生态系统生态学 生态系统的特点

1、是生态学上的一个主要结构和功能单位(个体、种群、群落、生态系统)。

2、生态系统内部具有自我调节能力:生态系统结构越复杂、物种数目越多、自我调节能力越强。但有一个限度。

3、能量流动、物质循环、信息传递是生态系统的三大功能。

4、生态系统中营养级的数目受限于生产者的固定的最大能值和这些能量在流动过程中的巨大损失。因此生态系统中的营养级数目不会超过5-6个。

5、生态系统是一个动态系统,要经历一个简单到复杂、从不成熟至成熟的发育过程。

生态系统生态学 生态系统成分单位面积中活有机体的身体构成了生物量(biomass)的现存量(standing crop):单位地(或水)面积的有机体的质量,通常以能量或干有机质为单位(例如t/ha)陆地群落大部分生物量是植被。群落初级生产率是初级生产者植物所生产的单位面积生物量的速率。通过光合作用固定的总能量是总初级生产量(GPP),其中一部分从群落丢失于呼吸作用(R)。GPP与R之差称为净初级生产量(NPP),它代表了新生物量的产生速率,并可供异养生物(细菌、真菌和动物)消费之用。被异养生物生产的生物量叫做次级生产量。 生态系统生态学 生态系统与

热力学定律热力学第一定律说明,能量既不能被创造,也不能被破坏。热力学第二定律说明,每一次“转换都导致系统的自由能的减少”。因为能量转换不可能100%的有效,因此异养生物的能量较少,必然比它们所吃的植物更少。生态相互作用的复杂性意味着,以这些热力学定律为基础去构建用于预测的数学模型是不可能的。热力学的两个定律

第一定律:A = B + C

第二定律:C < ASUNA: 日光,100单位释放的能量B: 热,98单位释放的能量形式C:糖,2单位

浓缩的能量形式橡树叶,

能量转换系统 生态系统生态学 生态系统生态学 营养级n-1提供的可供消费者用的生产力(P-1)死有机物质环节未消费的在营养级n的粪便丢失(Fn)营养级n的能量摄入(Ln)在营养级n的呼吸失热(Rn)在营养级n的生产力(Pn) 生态系统生态学 通过群落的

能流如果净初级生产量和CE、AE和PE是已知的值,那么运用模型预测不同群落各个营养级的能流途径是可能的。从这种有野外数据支持的模型研究得到了一个有意义的发现,即分解者系统是非常重要的。有普遍意义的是,在状态稳定的群落里,动物呼吸所丢失的被NPP所平衡,所以现存生物量保持一样的水平。 生态系统生态学 净初级生产呼吸呼吸食肉动物ll食肉动物ll食肉动物l食肉动物l食草动物食碎屑动物身体和粪便死有机物陆地群落营养结构和能流的一般模式沼泽湿地珊瑚礁耕地 Ecosystem ecology 初级生产力全球陆地的净初级生产力大约为120×10 9 t / a干物质,而海洋的大约为50 ×10 9 t / a干物质。这种生产力在地球上分布是很不均匀的。最富有生产力的系统出现在沼泽、湿地、河口湾、珊瑚礁和耕田。生产力随离赤道距离增大而降低,它表明温度与辐射的重要性。沼泽生态 Ecosystem ecology湿地生态 湿地生态 生态系统生态学 江源湿地 Ecosystem ecology木本和草本沼泽0 500 1000 1500 2000 2500陆地的生态冻原和高山冻原热带林温带林北方针叶林稀树草原耕地灌丛 温带草原荒漠灌林NP/(g*m-2*n-1) Ecosystem ecology0 500 1000 1500 2000 2500水体的生态湖泊和河流藻床和礁河口湾大陆架大洋NP/(g*m-2*n-1)四个生态系统的初级生产效率的比较 Ecosystem ecology玉米田 荒地 Meadota 湖 Ceder Bog 湖Transeau

1926Golley

1960Lindeman

1942Lindeman

1942总初级生产量/

总入射日光量1.6% 1.2% 0.40% 0.10%呼吸消耗/

总初级生产量净初级生产量/

总初级生产量23.6% 15.1% 22.3% 21%76.6% 84.9% 77.7% 79%RH2O营养O2+温度⑥③④⑤光合作用

生物量GP污染物取食CO2②①光NP Ecosystem ecology初级生产量的限制因素解图陆地生态系统中,初级生产量是由光、 二氧化碳、水、营养物质(物质因素)、氧和温度(环境调节因素)、六个因素决定的。

Ecosystem ecology初级生产量的测定方法

(1)收获量测定法

用于陆地生态系统。定期收割植被,干燥到重量不变,以每年每平方米的干物质重量来表示。取样测定干物质的热当量,并将生物量换算为J/(m2.a)。

(2)氧气测定法

多用于水生生态系统,即黑白瓶法。用三个玻璃瓶,其中一个用黑胶布包上,再包以铅箔。从待测的水体深度取水,保留一瓶(初始瓶IB)以测定水中原来溶氧量。将另一对黑白瓶沉入取水样深度,经过24 h或其他适宜时间,取出进行溶氧测定。根据初始瓶(IB)、黑瓶(DB)、白瓶(LB)溶氧量,即可求得

净初级生产量=LB一IB

呼吸量=IB一DB

总初级生产量=LB一DB 黑瓶

(呼吸作用)对照瓶

(消除误差)白瓶

(净光合作用) 一定时间后,测各瓶的含氧量变化,求初级生产量放置于水样深度处黑白瓶法Ecosystem ecology Ecosystem ecology (3)CO2测定法

用塑料帐将群落的一部分罩住,测定进入和抽出的空气中CO2含量。

(4)放射性标记物测定法

把放射性14C以碳酸盐(14CO32-)的形式,放入含有自然水体浮游植物的样瓶中,沉入水中经过短时间培养,滤出浮游植物,干燥后在计数器中测定放射活性,然后通过计算,确定光合作用固定的碳量。因为浮游植物在暗中也能吸收14C,因此还要用 “暗呼吸”作校正。

Ecosystem ecology几种生态系统中食草动物利用植物净生产量的比例生态系统类型 主要植物及其特征 被捕食百分比/%成熟落叶林 乔木,大量非光合生物量,

世代时间长,种群增长率低1~7年弃耕田 一年生草本种群增长率中等人工管理牧场 多年生草本,少量非光合生

物量,种群增长率高海洋 浮游植物,种群增长率高,

世代短 非洲草原 多年生草本,少量非光合生

物量,种群增长率高60~991.2~2.5

1228~6030~45 Ecosystem ecology各类群动物的生产效率类群 生产效率(Pn/An)食虫兽 0.86鸟 1.29小哺乳动物 1.51其他兽类 3.14无脊椎动物(昆虫除外) 25.0鱼和社会性昆虫 9.77非社会性昆虫 40.7 Ecosystem ecology生产力对生物量的关系通过生产力(P)与现存生物量(B)之比,可以把群落生产力与产生它的现存量联系起来。对于森林,所得到的P:B比率(即每年每公斤现存量所生产出的公斤数)平均为0.042,其他陆地系统是0.29,而水体群落是17.0。考虑P:B比率的另一种选择是以活组织的重量确定的生物量,它将缩小群落之间的这些大的区别。当然,精确测定活的生物量比例是很困难的事。现存量现存量P=△B+EBA减少量E生产量P减少量E生产量P生产量和现存量关系示意图真菌生长在营养极为丰富的地表 Ecosystem ecology次级生产力次级生产力的定义是异养有机体的新生物量的生产速率。异养生物如动物、真菌,要求能量丰富的有机分子。异养生物的次级生产力必然地依存于初级生产力。一般说来,在牧食者系统中,次级生产力是群落营养结构中,依存于消费活植物生物量的那一部分,在数量级少于植物生产力,从而形成了金字塔结构。然而也有例外。未采食拒食未食粪便

(Fu)呼吸

(R)分解被采食可利用食用

(C)同化(A)潜在能量保持能量

损

失

能

量ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ食物资源次级生产过程模型动物产品产生能量

(P)C=A+Fu

A=P+R

C=P+Fu+R

P=C-Fu-R次级生产的基本特点 Ecosystem ecology生活在蒙古的次级生产者生长于营养丰富树干上的真菌 生态系统生态学 Ecosystem ecology物质与能量的关系能量一旦转化为热,它就不再能被有机体用于作功或合成生物量的燃料。热损失到大气中,再也不能进入再循环。地球上生命所以能够存在,正是由于太阳辐射每天都提供着新鲜的可用能量。相反,像碳一样的营养物,就能被再利用。构成生物量基块的化学营养物可以被利用,以临界的特征在再循环着。与太阳辐射的能量不同,营养物的供应不是不会改变的。如果植物及其消费者没有被最后分解掉,营养物的供应将会耗尽,地球上的生命也将终止。 Ecosystem ecology生物对太阳能的利用太阳辐射能牧食者系统呼吸失热呼吸失热净初级生产力分解者系统死有机物质能流(直线)与物质循环(虚线)的图解 Ecosystem ecology Ecosystem ecology森林生态系统中的能量流动 Ecosystem ecology营养物流自养生物同化无机资源,生成有机分子的组件,这些组件成为异养生物的资源,后者又成为另一个消费者的资源。在这种食物链的每一个连接,我们能够辨别出通向下一个营养级的三条途径:分解、寄生和捕食。消费者可能是泛化种(多食性的),吃广范围的猎物种,或者是特化为吃一个或一组有密切关系的种(单食性的)。草原生态食物网营养级间的

相互作用生态系统的一个特征是:占据其各个营养级的种数及种的性质。一个营养级的成员与邻近营养级的成员之间的相互关系可以用食物链来描述。食物链是连接吃与被吃的链,例如,食肉动物到它的最后的植物食物。任何生态系统都有许多食物链,并可以组成食物网。生态系统在能量-营养物网的模式上有很大的变化。 生态系统生态学 食物链:植物固定的能量通过一系列取食和被取食关系在生态系统中传递,这种传递关系叫食物链

食物链类型:捕食食物链、腐食食物链二个类型。

腐食食物链二个去向:微生物及大型食腐动物。

食物网:生态系统中,不同生物之间的取食与被取食关系,形成一个网络,即形成食物网。一个复杂的食物网是生态系统保持稳定的重要条件。食物网越复杂,生态系统抵抗外力的能力越强。 生态系统生态学 不同类型的生态系统举例

生态系统生态学 螳螂捕蝉,黄雀在后!哈!哈!植物汁液蝉

(初级消费者)螳螂

(二级消费者)黄雀

(三级消费者)鹰

(四级消费者)

(顶极食肉动物)一个食物链的例子“螳螂捕蝉,黄雀在后” 生态系统生态学 Ecosystem ecology Ecosystem ecology Ecosystem ecology营养级和生态金字塔

营养级:处于食物链某一环节上的所有生物种的总和,因此,营养级之间的关系不是指一种生物和另一种生物之间的营养关系,而是指一类生物和处于不同营养层次上另一类生物之间的关系。

Ecosystem ecology

第一营养级:作为生物者的绿色植物和所有自养生物都处于食物链的起点,是食物链的第一环节;

第二营养级:以生产者为食的动物都属于第二营养级,即植食性动物营养级;

第三营养级:包括所有以植食动物为食的肉食动物;

第四营养级:即二级肉食动物营养级。

二级食肉动物一

级食肉动物

植食动物

植物 能量单位:cal · cm-2 · a –1 。

呼吸29.3+未利用78.2+分解3.5=总初级生产量111.0,能量守恒总初级生产量

111.0植食动物

15.0肉食动物

3.0分解

3.0分解

0.5分解

微量呼吸23.0呼吸4.5呼吸1.8未利用70.0太阳能118872未利用7.0未利用1.2未吸收的能118761美国明尼达州塞达波格湖的能流分析 --波格湖生态系统营养动态简图 Ecosystem ecology3.0 cal · cm-2 · a –1 111.0 cal · cm-2 · a –1 15.0 cal · cm-2 · a –1 美国明尼达州塞达波格湖的能流分析 --波格湖生态系统 能量金字塔 Ecosystem ecology Ecosystem ecologyn次1101001000次级消费者

(食肉动物)基础——生产者(绿色植物)初级消费者(食草动物) Ecosystem ecology 生态金字塔:指各营养级之间的数量关系,这种数量关系可以用生物量、能量、个体数目为单位,分别称为生物量金字塔、能量金字塔、数量金字塔。

生物量金字塔:常以生物干重为单位。从低营养级至高营养级,生物的生物量是逐渐减少的;利用生物量资料绘出的生态金字塔是上窄下宽的锥形体。

数量金字塔:上窄下宽和上宽下窄均有。

能量金字塔:利用各营养级所固定的总能量值的多少来构成的生态金字塔。

Ecosystem ecology典型的生态金字塔草食性动物肉食性动物 Ecosystem ecology下行或上行曾经有过辩论,地球是绿色的、长满植被的,这是因为食草动物被其捕食者所调节(下行控制,top-down control),而所有别的营养级都是被资源竞争所调节的(上行控制,bottom-up control)。这个简单的模型是吸引人的,但是其价值是值得怀疑的。由于植物有防御,食草物种在它们所吃的植物组织的范围方面是受到很大限制的;因此,即使世界是绿色的,它们也可能受到竞争的限制。不仅如此,植物大体上并不受能量的限制,但却受到空间限制,所以任何被食草动物清出的空间,都为更多的植物开放的机会。 Ecosystem ecology漆树特殊气味具有防御作用 Ecosystem ecology蔷薇科的刺具有防御作用 Ecosystem ecology食草动物食肉动物草食性动物肉食性动物 Ecosystem ecology生态系统的反馈调节与生态平衡

生态系统是一种开放的系统,自然的生态系统的一个重要特点是:趋向于达到一种稳态或平衡状态,使系统内所有成分都相互协调。

负反馈:在生态系统常见,它的作用是能够使生态系统达到和保持平衡或稳态;正反馈:在生态系统少见,它的作用是能够使生态系统远离平衡态。

自然条件下,生态系统总向种类多样化、结构复杂化、功能完善化的方向发展,直到生态系统达到成熟的最稳定状态为止。

生态系统的平衡、自我调节能力是有限度的,当火山爆发、地震、泥石流、人类修建大型工程、排放大量的有毒物质、大量施用农药,人为引入或消灭某些生物等,将使生态系统自我调节功能受到损害,从而引起生态失调,发生生态危机。

生态危机:是由于人类盲目活动而导致的局部地区甚至整个生物圈结构和功能的失衡,从而威胁人类自身的生存。 狼↓兔↓兔↑植物↓植物↑狼饿死狼吃饱吃了较多兔子吃了较少兔子兔吃饱兔饿死吃了较少的草吃了大量的草污染↑ ↑ 鱼死亡↑污染↑ 鱼死亡↑ ↑ ↑鱼死亡↑ ↑污染↑ ↑ ↑ 生态系统中的反馈(正反馈(左)和负反馈(右)) Ecosystem ecologyEcosystem ecology捕食改变生态平衡Ecosystem ecology狼数量增加 狼数量下降 狼吃较多的兔 狼因饥饿死亡 狼的食物增多 狼吃少量的兔 兔数量增加 兔数量下降 植物减少 植物增加兔食物增加兔因饥饿死亡 兔吃少量植物 兔吃大量植物两个负反馈之间的相互关系 生态危机生态危机生态危机Ecosystem ecology被污染的水被捕杀的羚羊Ecosystem ecology 生态系统生态学 第四节 生态系统中的分解

分解过程的性质

生态系统分解是死有机物质的逐步降解过程。

矿化:无机元素从有机物质中释放出来的过程,称为矿化;与光合作用过程中,将无机元素固定正好相反。分解与光合也是相反的过程。

分解过程:包括碎解、混合、物理结构的改变、摄食、排出、酶解作用等。由许多微生物参与完成。参与这一过程的生物叫分解者。

(一)细菌和真菌

动物的死体分解过程,一般是从细菌和真菌的入侵开始的,它们利用其可溶性物质,主要是氨基酸和糖类,大多数真菌具有分解纤维素、木质素、几丁质所需要的酶类。

细菌 乳酸杆菌细菌 球菌 真菌

草菇 面包酵母

黑曲霉 酵母 生态系统生态学 微生物生长主要有群体生长和丝状生长两类型,前者有酵母和细菌,后者有真菌和放线菌。丝状生长能够穿透和入侵有机质深部。

微生物通过分泌细胞外酶,将底物分为简单的分子状态,然后再被吸收。这种营养方式与消费者动物有很大的不同。

(二)动物中的分解者

小型动物:原生动物、线虫、轮虫、螨类等,它们的体宽在100μm以下,它们不能碎裂枯枝落叶,属粘附类型;

中型动物:体宽在100μm~2mm,包括双翅目幼虫和小型甲虫,能够破碎枯叶,但对碎破的贡献率不大。

大型动物和巨型动物:蜗牛、蚯蚓等,是碎裂植物残叶和翻动土壤的主力。 各种真菌甲虫蜗牛蚯蚓 生态系统生态学 生态系统生态学 各生态系统类型的分解特点比较

生态系统生态学 第五节 生态系统的能量流动

生态系统中的能流途径及其特点

能流途径 太阳光能从植物的固定开始进入生态系统,成为生物能,各营养级动物不断利用生物能,同时以呼吸方式不断损耗,能量逐级损失,直至最后完全以热能形式散发出生态系统之外,为牧食途径(grazing track);在牧食途径中,任何一个环节都产生残体、分泌物、排泄物、遗弃物以及死亡有机体,这些物质能都会被其他生物取食或直接通过化学反应,最终转变为热能,释放到环境中去,为腐解途径(detrital track);生态系统中的一些组分在特定的条件下会保留一部分能量,暂时不流动(如高大的木本植物体中和沼泽泥炭中贮存的能量),但这些能量最终也要进入能流过程,只是经历时间长短不同而已,因而这是暂时贮存。能量的暂时贮存是必然存在的,它是生态系统繁荣程度的标志 。 生态系统生态学 能流特点 能量在生态系统中不论是通过哪种途径,也不管能量在流动过程中转换为何种形式的能和维持时间多长,最终都要以热能形式消散于环境中,且分散为匀态(热力学平衡态)。可以总结为:(1)能流从初级生产者到各级异养生物,越流越细,最后全部消失到环境中;(2)能流总是从初级生产者流向各级异养生物,是单方向、不可逆的。 生态系统生态学 生态系统生态学 第六节 生态系统的物质循环

物质循环和能量流动总是肩并肩地相伴而发生的。生态系统的能量来源于太阳,而生命必需物质(各种元素)的最初来源是岩石或地壳。

能量流动与物质循环也有一个重要区别,即生物固定的日光能量流过生态系统通常只有一次,并且逐渐地以热的形式耗散,而生命元素在生态系统的生物成员中能被反复地利用。 生态系统生态学 全球生物地球化学循环分为3大类型,即水循环、气体型循环和沉积型循环。在气体循环中,大气和海洋是主要贮存库,有气体形式的分子参与循环过程,如氧、二氧化碳、氮等循环。而参与沉积型循环的物质,其分子和化合物没有气体形态,并主要通过岩石风化和沉积物分解成为生态系统可利用的营养物质,如磷、钙、钠、镁等。气体型循环和沉积型循环都受太阳能所驱动,并都依托于水循环。水循环 生态系统生态学 全球水循环化泥碳煤大气中CO2CO2碳化作用石油水生植物

光合作用腐烂燃料呼吸作用光合作用腐烂扩散碳的循环图

生态系统生态学 碳循环 生态系统生态学 生态系统生态学 生态系统生态学 释放二氧化碳的库称为源(source),吸收二氧化碳的库称为汇(sink)。Schlesinger(1997)提供的当今全球碳循环收支(global carbon budget)如下:

净释放量 碳循环的净变化

化石燃料+陆地植被破坏=大气中含量上升十海洋吸收十未知的汇

碳循环研究的重要意义在于:①碳是构成生物有机体的最重要元素,因此,生态系统碳循环研究成为系统能量流动的核心问题;②人类活动通过化石燃料的大规模使用,从而造成对于碳循环的重大影响,可能是当代气候变化的重要原因。

碳循环包括的主要过程是:①生物的同化过程和异化过程,主要是光合作用和呼吸作用;②大气和海洋之间的二氧化碳交换;③碳酸盐的沉淀作用。 生态系统生态学 碳库主要包括大气中的二氧化碳、海洋中的无机碳和生物机体中的有机碳。根据Schlesinger(1997)估计,最大的碳库是海洋(38 000 ×1015g碳),它大约是大气(750×1015g碳)中的56倍,而陆地植物的含碳量略低于大气(560×1015g碳)。最重要的碳流通率是大气与海洋之间的碳交换(90×1015g /a和92×1015g /a)和大气与陆地植物之间的交换(120×1015g /a和60×1015g /a)。碳在大气中的平均滞留时间大约是5年。 生态系统生态学 大气中的二氧化碳含量是有变化的。根据南极冰芯中气泡分析的结果如下:在最后一次冰河期(20 000~50 000年前)的大气二氧化碳的体积分数为180×10-6~200×10-6;而公元900~1750年间的平均值是270×10-6~280×10-6,但是从1750年工业革命开始以后,大气二氧化碳体积分数连续而迅速地上升, 显然是与工业革命后人类使用化石燃料的急骤增加有关。大气二氧化碳含量除了有长期上升趋势以外,还显示有规律的季节性变化:夏季下降,冬季上升。其原因可能是人类的化石燃料使用量的季节差异和植物光合作用二氧化碳利用量的季节差异。二氧化碳的量(摩尔每升)1960 1970 1980 1990 2000氮的循环生态系统生态学 食肉动物 食草动物 固氮蓝藻 氨化细菌 水体鱼类 植物 死亡和排泄 大气N2 分解者 固氮菌 土壤中的硝酸盐 硝酸盐细菌 亚硝酸细菌 反硝化细菌 氮是蛋白质的基本组成成分,一切生物结构的原料。虽然大气中有79%的氮,但一般生物不能直接利用,必须通过固氮作用将氮与氧结合成为硝酸盐和亚硝酸盐,或者与氢结合形成氨以后,植物才能利用。 氮的循环 生态系统生态学 全球氮循环 生态系统生态学 反硝化细菌 固氮菌 蓝细菌 闪电硝酸盐 植物体内蛋白质合成 植食动物 各种肉食动物硝化细菌死体及排泄物损失到河流中

海洋 亚硝酸盐 亚硝酸盐细菌 氮气 氨化作用(细菌、真菌)

火山活动矿物燃烧大气氮 生态系统生态学 固氮作用(nitrogen fixation)参加的包括营自由生活的自生固氮菌,共生在豆科植物根瘤和其他一些植物的根瘤菌,蓝细菌。固氮是一个需要能量的过程,自生固氮菌通过氧化有机碎屑获得能量,根瘤菌通过共生的植物提供能量,而蓝细菌利用光合作用固定能量。

固氮作用的重要意义在于:1、在全球尺度上平衡反硝化作用;2、在像熔岩流过和冰河退出后的缺氮环境里,最初的入侵者就属于固氮生物,所以固氮作用在局域尺度上也是很重要的;3、大气中的氮只有通过固氮作用才能进入生物循环。

目前,人工固氮率已经接近或超过天然固氮。 生态系统生态学 豆科植物的根瘤 生态系统生态学 氨化作用(ammonification)是蛋白质通过水解降解为氨基酸,然后氨基酸中的碳(不是氮)被氧化而释放出氨(NH3)的过程。植物通过同化无机氮进入蛋白质,只有蛋白质才能通过各个营养级。

硝化作用(nitrification)是氨的氧化过程。其第一步是通过土壤中的亚硝化毛杆菌或海洋中的亚硝化球菌,把氨转化为亚硝酸盐(NO2-);然后进一步由土壤中的硝化杆菌或海洋中的硝化球菌进一步氧化为硝酸盐(N03-)。

反硝化作用(denitrification)第一步是把硝酸盐还原为亚硝酸盐,释放NO。这种作用出现在陆地上有渍水和缺氧的土壤中,或水体生态系统底部的沉积物中,它由异养类细菌,例如假单孢杆菌所完成;然后亚硝酸盐进一步还原产生N20和分子氮(N2),两者都是气体。 生态系统生态学 危害:

1、水体硝酸盐含量对于生物是危险的,例如,它可以引起“蓝婴病”(blue baby disease)。硝酸盐在消化道中可以转化为亚硝酸盐,后者是有毒的。

2、硝酸盐是高溶解性的,容易从土壤中淋洗出来,污染地下水和地表水 。

3、化肥氮造成水体富营养化,导致赤潮。某些赤潮藻类还形成毒素,引起如记忆丧失、肾脏和肝脏的疾病。

4、造成可耕土壤的酸化 。

5、氮污染使土壤和水体的生物多样性下降 。

6、N2O在大气中含量虽然不高,但有两个过程值得重视:①它在同温层中与氧反应,破坏臭氧,从而增加大气中的紫外辐射;②它在对流层作为温室气体,促进气候变暖。 生态系统生态学 全球二氧化氮污染 东北浓度过高 生态系统生态学 Acid rainAcid Rain Effects in U.S.酸雨后的树Acid Rain Effects in Europe 生态系统生态学 根据对各大洲人体脂肪的抽样分析,发现人体脂肪组织中已普遍含有DDT,英格兰人脂肪中DDT的浓度为2.2 mg/kg,德国人2.3 mg/kg,法国人5.2 mg/kg,美国人11 mg/kg,印度人12.8~31.0 mg/kg,加拿大人5.3mg/kg。 生态系统生态学 重金属循环:

汞、镉、铬、砷、铜等重金属污染已经成为人类面临的严重环境问题之一。重金属污染物在环境中不能被微生物降解,而只能发生各种形态之间的相互转化,以及分散和富集的过程。

从重金属的毒性及对生物和人体的危害方面来看,重金属污染有下列特点:①在环境中只要有微量重金属即可产生毒性效应;②环境中的某些重金属可在微生物作用下转化为毒性更强的重金属化合物,如汞的甲基化;③生物从环境中摄取重金属可以经过食物链的生物放大作用,逐级在较高级的生物体内成千上万倍地富集起来,然后通过食物进入人体,在人体的某些器官中累积造成慢性中毒。广州翁源癌症村村口的污水排放陆地生态系统湿地生态系统:水域生态系统森林生态系统草地生态系统荒漠生态系统苔原生态系统海洋生态系统淡水生态系统陆地和水域的过渡类型热带雨林生态系统常绿阔叶林生态系统落叶阔叶林生态系统常绿落叶阔叶混交林生态系统针叶林生态系统草甸草原生态系统典型草原生态系统荒漠草原生态系统第六节 生态系统分类 生态系统生态学 世界地图 生态系统生态学 陆地生态系统 生态系统生态学 生态系统生态学 森林生态系统

主要特点:

(1)森林生态系统物种繁多、结构复杂

(2)类型多样

(3)系统的稳定性高

(4)生产力高、现存量大,对环境影响大 生态系统生态学 森林生态系统功能:具有综合的环境效益;调节气候;涵养水源,保持水土;作为生物遗传资源库。 生态系统生态学 森林生态系统草原生态系统荒漠和苔原生态系统水域生态系统湿地生态系统中国生态区划分 生态系统生态学 我国森林生态系统的主要问题

森林生态系统比例小,地理分布不均匀;

森林生态系统生物群落结构发生变化,系统自身调节能力下降;

恢复和重建速度慢。

森林生态系统破坏的生态危害:

促进沙漠化的过程;

对大气化学产生影响;

引起气候变化、增加自然灾害发生的频率。

我国森林生态系统恢复和重建对策:

加快森林生态战略工程的建设,增大比例、改变格局;

积极推广农林复合生态系统的建设;

尽快建立南方用材林基地;

加强科学管理,发挥现有森林综合效益潜力。 生态系统生态学 森林生态系统的主要类型和特点 :

(1)热带雨林生态系统:

全年温度高而温差小,雨量充沛而均匀

a.物种组成极为丰富

b.层次复杂,乔木高大挺直、有板状根和茎花现象

c. 大量藤本植物和附生植物

d.能量流动和物质循环等生态过程速率高、生产力也特别高,呼吸消耗量也很大,由于热带物质循环特点,分解后的矿质元素可以很快被植物再吸收,所以土壤中元素的积累相对较少;

e.与植物根共生的真菌发挥作用。 热带森林 生态系统生态学 (2)季雨林生态系统:干旱季节部分落叶或全部落叶

(3)常绿阔叶林生态系统

欧亚大陆东岸北纬22o~40o之间 ,非洲东南部,美洲东南部

特点:

a.处于明显的亚热带季风气侯区

b.夏季炎热而多雨,冬季稍寒冷,春秋温和,四季分明

c.物种丰富,是由常绿双子叶植物构成,较热带雨林简单,乔木一般分为两层,

d.藤本植物和附生植物仍可常见,主要是草质和木质小藤本 常绿阔叶林 生态系统生态学 (4)落叶阔叶林生态系统

a.分布于中纬度湿润地区,北美大西洋沿岸,西欧和中欧海洋性气候的温暖区和亚洲中部

b.有了明显的季节更替,夏季炎热多雨,冬季寒冷

c.落叶阔叶林的结构简单而清晰。多为乔木层、灌木层、草本层和地被层。林内木质藤本植物和附生植物均不多见,以草质和半木质藤本为主 落叶阔叶林附生植物Epiphyte 生态系统生态学 (5)针叶林生态系统

a.针叶林生态系统处于寒温带(北半球高纬度地区),由于纬向跨度辽阔,气候状况多样。一般地说,大陆性气候明显。多集中在夏季降雨

b.有永冻层

c.生物成分贫乏。乔木以松、杉为主,有云杉和冷杉

d.林下灌木稀疏,以常绿小灌木和草本植物组成的地被层很发达,常有多种藓类。林下落叶层很厚,分解缓慢

e.下部常与藓类组成毡状层

f.树木根系较浅 . 冻原的空中鸟瞰图。其中有馴鹿群,以及无数的小池塘 生态系统生态学 (6)常绿、落叶阔叶混交林生态系统

亚热带丘陵、低山地区

a.冬季气温低而绝对低温尚高,因而形成了混交林

b.有明显的季节性。

c.群落结构通常分为乔木层、灌木层和草本层。乔木层又可分为2~3个亚层,最高一层由落叶阔叶树组成 生态系统生态学 草原生态系统

类型:“普斯塔”(puszta)草原(欧亚大陆草原) 、干草原(steppe)、普列里草原(prairie) (北美大陆草原)、盘帕斯草原(pampas) (南美草原 ) 、萨王纳(savanna) (稀树草原)

气候特点:

热带草原年降水量800~1 000mm,而温带则为200~450mm,高寒草原则为100~300mm。水分与热量的组合状况是影响草原分布的决定性因素。

我国草原系列:

降水减少 降水增加

荒漠草原←典型草原 →草甸草原

辐射量增加 辐射量减少 生态系统生态学 特点:

a.禾本科、豆科和菊科等草本植物

b.具有耐旱的形态和生理,如有绒毛、卷叶、叶面狭窄、气孔下陷、机械组织发达等。

c.高草层、中草层和矮草层(下层)

d.生态条件越适宜种类越丰富,群落结构也较复杂,有地上及地下层的分化 豆类 菊科20世纪60年代以来,草原生态系统普遍出现草原退化现象。20世纪70年代中期,全国退化草原面积占草原总面积的15%, 20世纪70年代中期,增加到30%以上。全国草原退化面积以1000-2000万亩的速度扩展。

草原退化的主要特征:

群落优势种和结构发生改变;

生产力低下,产草量下降;

草原土壤生态条件发生巨变,出现沙化(sandification)和风暴;

固定沙丘复活、流沙在掩埋草场;

鼠害现象严重;

动植物资源遭破坏,生物多样性下降。 生态系统生态学 草原生态环境现状 生态系统生态学 荒漠生态系统

类型:石质和砾质的荒漠为戈壁(gobi)或戈壁沙漠(gobi desert);沙质的荒漠为沙漠(sandy desert)

特点:

a.地球上最为干旱的地区,其气候干燥,蒸发强烈

b.年平均降水量只有50~150mm,少的不到20mm,最多也不超过200~300mm

c.由超旱生的小乔木、灌木和半灌木占优势

d.降水少而且不稳定,年变率大;降水少蒸发却极为强烈 荒漠 生态系统生态学 荒漠化(desertification):是指在干旱、半干旱地区和一些半湿润地区,生态环境遭到破坏,植被稀少或缺少,土地生产力有明显的衰退或丧失,呈现荒漠或类似荒漠景观的变化过程。我国的荒漠化土地占国土面积的8%。

荒漠化的主要危害:

对土地资源的损害;

造成作物死亡;

毁坏各种建设工程;

损害水利、河道的正常效益;

对通讯和输电线路的危害;

引起沙尘暴。

荒漠化防治对策:加强领导;重视保护濒临荒漠化的生产性款地;加强综合整治工作;因地制宜进行治理。荒漠化及荒漠化防治 生态系统生态学 旱生的生态特性:

①叶面有密的绒毛,以减少蒸腾作用,如篙属;

②叶面积大大缩小,如驼绒藜属;

③有的植物近于无叶,以绿色茎干营光合作用,如麻黄属;

④叶面角质层加厚,气孔密度小而下陷,以减少蒸腾作用,如桉属等;

⑤荒漠多年生植物有强大根系以增加对干旱土壤中水分的吸收,侧根可以向四方扩展,通常植物根深和根幅都比株高株幅大几倍、几十倍,如白琐琐;

⑥一些一年生植物的根都很浅,只要降很少雨点,地表湿润,它们就能充分利用来生长、开花、结果,在夏季干旱来临以前,完成其生活周期,如禾本科、莎草科、百合科等;

⑦有些生长在盐化土壤上的植物,其叶、茎肉质化而含盐,可从盐度高的土壤中吸收水分,如假木贼属、猪毛菜属等;

⑧还有许多植物的萌蘖性强,能耐风沙袭击,如柽柳被沙埋仍可生出不定根,生长得更加旺盛;

⑨更有许多肉质植物,白天在强烈日照下,它们的气孔完全关闭,到了晚间才开放气孔,吸收 CO2,以特殊的景天酸代谢途径(CAM)进行光合作用。 生态系统生态学 苔原生态系统

低温、生物种类贫乏、生长期短、降水量少

苔原植物具有系列的抗寒和抗干旱生理生态学特性

湿地生态系统

湿地(mire)泛指一切地表过湿或有积水的浅水湿地(shallow water)。狭义的则是强调泥炭的存在。

矿质土壤的湿地,以传统的草本植物为主的是marsh,草本泥炭沼泽是fen,以木本植物为主的是swamp,而富有泥炭的贫养泥炭湿地是bog,酸性沼泽是moor。湿地 生态系统生态学 近海及海岸湿地

河流湿地

湖泊湿地

沼泽和沼泽化草甸湿地

库塘中国湿地 生态系统生态学 特征:

a.水文

b.土壤

c.过渡性

d.湿生植物具有适应于半水半陆生境的特征。如具有的通气组织发达,根系浅,以不定根方式繁殖等

e.湿生动物也以两栖类和涉禽占优势 功能:

(1)天然的基因库

(2)潜在资源

(3)净化功能

(4)气候和水文调节等功能 生态系统生态学 水域生态系统

特点:

a.水的密度大于空气,具有较大的浮力;

b.水体具有折射性,能将太阳一大部分光反射到大气中,其长波辐射被吸收,水深处则以绿光为主;

c.水域中物质循环速度比陆地的快;

d.水域常具有复杂的垂直分层;

e.浮游生物代谢率高,繁殖快 生态系统生态学 淡水生态系统

基本特点:

①生产者是藻类和水草,藻类和水草体内的有机物质中所含的C、N、P等主要营养元素,一般都有一个较稳定的比例;

②消费者有以藻类和水草为食的一级消费者浮游动物和鲢鱼、草鱼等鱼类;

③由于水域的影响,太阳辐射减弱。当太阳辐射水体时,红外线在最上层的几厘米处便被吸收掉。紫外线可透过上部十几厘米或几米的水层。可见光可透过较深的水层。 生态系统生态学 类别:

静水生态系统和流水生态系统

静水生态系统特点:

a.界限分明

b.面积较小

c.湖泊的分层现象

d.水量变化较大

e.演替、发育极慢 生态系统生态学 流水生态系统

特点:

a.水流不停;

b.陆一水交换 ;

c. 氧气丰富;

流水生物群落一般分为两个主要类型:

急流生物群落、缓流生物群落

生态系统生态学 海洋生态系统

①生产者均为小型即主要由体型极小(约在2 ~25μm)、数量极大、种类繁多的浮游植物和一些微生物所组成;

②海洋为消费者提供了广阔的活动场所,形成了种类各异、数量繁多的海洋动物;

③生产者转化为初级消费者的物质循环效率高,因为在海洋上层浮游植物和浮游动物的生物量大约为同一数量级。浮游植物的生产量几乎全部为浮游动物所消费,运转速度很快。但海洋生态系统的生产力远低于陆地生态系统的生产力;

④生物分布的范围很广,由于海洋面积很大,而且是连续的、几乎到处都有生物。 生态系统生态学 海洋生物类型:

①浮游生物;

②游泳生物 ;

③底栖生物

概念1935年Tansley提出生态系统的概念,最初的定义包括一个定义的空间中所有的动物、植物和物理的相互作用。近代生态学家更倾向于从能(量)流、碳流或营养物流来考虑生态系统。空气

水

无机盐生产者食草动物食肉动物分解者热热热热热第二级食肉动物生态系统的物质循环和能量流动物质流能量流生态系统生态学 生态系统生态学 水生生态系统陆地生态系统 生态系统生态学 系统构成至少要有3个条件:

系统是由许多成分组成的;

各成分间不是孤立的而是彼此互相联系、互相作用的;

系统具有独立的、特定的功能。

生态系统的科学定义为:生态系统就是在一定的时间和空间内,生物和非生物的成分之间,通过不断的物质循环和能量流动而相互作用、相互依存的统一体,构成一个生态学的功能复合体。

无机物

有机化合物

气候因素

②生产者

(producer)

③消费者

(consumer)

④分解者

(还原者)

(decomposer)六大组成成分(四大基本成分)①生产者:自养生物,主要是各种绿色植物,也包括蓝绿藻和一些能进行光合作用的细菌。

②消费者:异养生物,主要指以其他生物为食的各种动物,包括植食动物(一级) 、肉食动物(二~四级) 、杂食动物和寄生动物等。

③分解者:异养生物,把复杂的有机物分解成简单无机物,包括细菌、真菌、放线菌和动物等。

①非生物成分生物成分

(生物群落)三大功能群生态系统生态学生态系统的组成成分 生态系统生态学 生态系统的三大功能群包括生产者、消费者、分解者。

生产者:生产者是生态系统中最基本和最关键的生物成分。

消费者:依靠活的动物、植物为食的动物,最终是以植物为食。

分解者:将动植物死亡后的残体分解为比较简单的化合物,最终分解为无机物并释放到环境中去,供生产者重新吸收利用。生产者

绿藻一级消费者植食性动物消费者螳螂消费者黄雀消费者鹰杂食性动物丹顶鹤杂食性动物鲫鱼生产者生产者次级消费者次

级

消

费

者

初级

消费者

初级

消费者三级

消费者四级消费者 生态系统生态学 生态系统生态学 生态系统的特点

1、是生态学上的一个主要结构和功能单位(个体、种群、群落、生态系统)。

2、生态系统内部具有自我调节能力:生态系统结构越复杂、物种数目越多、自我调节能力越强。但有一个限度。

3、能量流动、物质循环、信息传递是生态系统的三大功能。

4、生态系统中营养级的数目受限于生产者的固定的最大能值和这些能量在流动过程中的巨大损失。因此生态系统中的营养级数目不会超过5-6个。

5、生态系统是一个动态系统,要经历一个简单到复杂、从不成熟至成熟的发育过程。

生态系统生态学 生态系统成分单位面积中活有机体的身体构成了生物量(biomass)的现存量(standing crop):单位地(或水)面积的有机体的质量,通常以能量或干有机质为单位(例如t/ha)陆地群落大部分生物量是植被。群落初级生产率是初级生产者植物所生产的单位面积生物量的速率。通过光合作用固定的总能量是总初级生产量(GPP),其中一部分从群落丢失于呼吸作用(R)。GPP与R之差称为净初级生产量(NPP),它代表了新生物量的产生速率,并可供异养生物(细菌、真菌和动物)消费之用。被异养生物生产的生物量叫做次级生产量。 生态系统生态学 生态系统与

热力学定律热力学第一定律说明,能量既不能被创造,也不能被破坏。热力学第二定律说明,每一次“转换都导致系统的自由能的减少”。因为能量转换不可能100%的有效,因此异养生物的能量较少,必然比它们所吃的植物更少。生态相互作用的复杂性意味着,以这些热力学定律为基础去构建用于预测的数学模型是不可能的。热力学的两个定律

第一定律:A = B + C

第二定律:C < ASUNA: 日光,100单位释放的能量B: 热,98单位释放的能量形式C:糖,2单位

浓缩的能量形式橡树叶,

能量转换系统 生态系统生态学 生态系统生态学 营养级n-1提供的可供消费者用的生产力(P-1)死有机物质环节未消费的在营养级n的粪便丢失(Fn)营养级n的能量摄入(Ln)在营养级n的呼吸失热(Rn)在营养级n的生产力(Pn) 生态系统生态学 通过群落的

能流如果净初级生产量和CE、AE和PE是已知的值,那么运用模型预测不同群落各个营养级的能流途径是可能的。从这种有野外数据支持的模型研究得到了一个有意义的发现,即分解者系统是非常重要的。有普遍意义的是,在状态稳定的群落里,动物呼吸所丢失的被NPP所平衡,所以现存生物量保持一样的水平。 生态系统生态学 净初级生产呼吸呼吸食肉动物ll食肉动物ll食肉动物l食肉动物l食草动物食碎屑动物身体和粪便死有机物陆地群落营养结构和能流的一般模式沼泽湿地珊瑚礁耕地 Ecosystem ecology 初级生产力全球陆地的净初级生产力大约为120×10 9 t / a干物质,而海洋的大约为50 ×10 9 t / a干物质。这种生产力在地球上分布是很不均匀的。最富有生产力的系统出现在沼泽、湿地、河口湾、珊瑚礁和耕田。生产力随离赤道距离增大而降低,它表明温度与辐射的重要性。沼泽生态 Ecosystem ecology湿地生态 湿地生态 生态系统生态学 江源湿地 Ecosystem ecology木本和草本沼泽0 500 1000 1500 2000 2500陆地的生态冻原和高山冻原热带林温带林北方针叶林稀树草原耕地灌丛 温带草原荒漠灌林NP/(g*m-2*n-1) Ecosystem ecology0 500 1000 1500 2000 2500水体的生态湖泊和河流藻床和礁河口湾大陆架大洋NP/(g*m-2*n-1)四个生态系统的初级生产效率的比较 Ecosystem ecology玉米田 荒地 Meadota 湖 Ceder Bog 湖Transeau

1926Golley

1960Lindeman

1942Lindeman

1942总初级生产量/

总入射日光量1.6% 1.2% 0.40% 0.10%呼吸消耗/

总初级生产量净初级生产量/

总初级生产量23.6% 15.1% 22.3% 21%76.6% 84.9% 77.7% 79%RH2O营养O2+温度⑥③④⑤光合作用

生物量GP污染物取食CO2②①光NP Ecosystem ecology初级生产量的限制因素解图陆地生态系统中,初级生产量是由光、 二氧化碳、水、营养物质(物质因素)、氧和温度(环境调节因素)、六个因素决定的。

Ecosystem ecology初级生产量的测定方法

(1)收获量测定法

用于陆地生态系统。定期收割植被,干燥到重量不变,以每年每平方米的干物质重量来表示。取样测定干物质的热当量,并将生物量换算为J/(m2.a)。

(2)氧气测定法

多用于水生生态系统,即黑白瓶法。用三个玻璃瓶,其中一个用黑胶布包上,再包以铅箔。从待测的水体深度取水,保留一瓶(初始瓶IB)以测定水中原来溶氧量。将另一对黑白瓶沉入取水样深度,经过24 h或其他适宜时间,取出进行溶氧测定。根据初始瓶(IB)、黑瓶(DB)、白瓶(LB)溶氧量,即可求得

净初级生产量=LB一IB

呼吸量=IB一DB

总初级生产量=LB一DB 黑瓶

(呼吸作用)对照瓶

(消除误差)白瓶

(净光合作用) 一定时间后,测各瓶的含氧量变化,求初级生产量放置于水样深度处黑白瓶法Ecosystem ecology Ecosystem ecology (3)CO2测定法

用塑料帐将群落的一部分罩住,测定进入和抽出的空气中CO2含量。

(4)放射性标记物测定法

把放射性14C以碳酸盐(14CO32-)的形式,放入含有自然水体浮游植物的样瓶中,沉入水中经过短时间培养,滤出浮游植物,干燥后在计数器中测定放射活性,然后通过计算,确定光合作用固定的碳量。因为浮游植物在暗中也能吸收14C,因此还要用 “暗呼吸”作校正。

Ecosystem ecology几种生态系统中食草动物利用植物净生产量的比例生态系统类型 主要植物及其特征 被捕食百分比/%成熟落叶林 乔木,大量非光合生物量,

世代时间长,种群增长率低1~7年弃耕田 一年生草本种群增长率中等人工管理牧场 多年生草本,少量非光合生

物量,种群增长率高海洋 浮游植物,种群增长率高,

世代短 非洲草原 多年生草本,少量非光合生

物量,种群增长率高60~991.2~2.5

1228~6030~45 Ecosystem ecology各类群动物的生产效率类群 生产效率(Pn/An)食虫兽 0.86鸟 1.29小哺乳动物 1.51其他兽类 3.14无脊椎动物(昆虫除外) 25.0鱼和社会性昆虫 9.77非社会性昆虫 40.7 Ecosystem ecology生产力对生物量的关系通过生产力(P)与现存生物量(B)之比,可以把群落生产力与产生它的现存量联系起来。对于森林,所得到的P:B比率(即每年每公斤现存量所生产出的公斤数)平均为0.042,其他陆地系统是0.29,而水体群落是17.0。考虑P:B比率的另一种选择是以活组织的重量确定的生物量,它将缩小群落之间的这些大的区别。当然,精确测定活的生物量比例是很困难的事。现存量现存量P=△B+EBA减少量E生产量P减少量E生产量P生产量和现存量关系示意图真菌生长在营养极为丰富的地表 Ecosystem ecology次级生产力次级生产力的定义是异养有机体的新生物量的生产速率。异养生物如动物、真菌,要求能量丰富的有机分子。异养生物的次级生产力必然地依存于初级生产力。一般说来,在牧食者系统中,次级生产力是群落营养结构中,依存于消费活植物生物量的那一部分,在数量级少于植物生产力,从而形成了金字塔结构。然而也有例外。未采食拒食未食粪便

(Fu)呼吸

(R)分解被采食可利用食用

(C)同化(A)潜在能量保持能量

损

失

能

量ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ食物资源次级生产过程模型动物产品产生能量

(P)C=A+Fu

A=P+R

C=P+Fu+R

P=C-Fu-R次级生产的基本特点 Ecosystem ecology生活在蒙古的次级生产者生长于营养丰富树干上的真菌 生态系统生态学 Ecosystem ecology物质与能量的关系能量一旦转化为热,它就不再能被有机体用于作功或合成生物量的燃料。热损失到大气中,再也不能进入再循环。地球上生命所以能够存在,正是由于太阳辐射每天都提供着新鲜的可用能量。相反,像碳一样的营养物,就能被再利用。构成生物量基块的化学营养物可以被利用,以临界的特征在再循环着。与太阳辐射的能量不同,营养物的供应不是不会改变的。如果植物及其消费者没有被最后分解掉,营养物的供应将会耗尽,地球上的生命也将终止。 Ecosystem ecology生物对太阳能的利用太阳辐射能牧食者系统呼吸失热呼吸失热净初级生产力分解者系统死有机物质能流(直线)与物质循环(虚线)的图解 Ecosystem ecology Ecosystem ecology森林生态系统中的能量流动 Ecosystem ecology营养物流自养生物同化无机资源,生成有机分子的组件,这些组件成为异养生物的资源,后者又成为另一个消费者的资源。在这种食物链的每一个连接,我们能够辨别出通向下一个营养级的三条途径:分解、寄生和捕食。消费者可能是泛化种(多食性的),吃广范围的猎物种,或者是特化为吃一个或一组有密切关系的种(单食性的)。草原生态食物网营养级间的

相互作用生态系统的一个特征是:占据其各个营养级的种数及种的性质。一个营养级的成员与邻近营养级的成员之间的相互关系可以用食物链来描述。食物链是连接吃与被吃的链,例如,食肉动物到它的最后的植物食物。任何生态系统都有许多食物链,并可以组成食物网。生态系统在能量-营养物网的模式上有很大的变化。 生态系统生态学 食物链:植物固定的能量通过一系列取食和被取食关系在生态系统中传递,这种传递关系叫食物链

食物链类型:捕食食物链、腐食食物链二个类型。

腐食食物链二个去向:微生物及大型食腐动物。

食物网:生态系统中,不同生物之间的取食与被取食关系,形成一个网络,即形成食物网。一个复杂的食物网是生态系统保持稳定的重要条件。食物网越复杂,生态系统抵抗外力的能力越强。 生态系统生态学 不同类型的生态系统举例

生态系统生态学 螳螂捕蝉,黄雀在后!哈!哈!植物汁液蝉

(初级消费者)螳螂

(二级消费者)黄雀

(三级消费者)鹰

(四级消费者)

(顶极食肉动物)一个食物链的例子“螳螂捕蝉,黄雀在后” 生态系统生态学 Ecosystem ecology Ecosystem ecology Ecosystem ecology营养级和生态金字塔

营养级:处于食物链某一环节上的所有生物种的总和,因此,营养级之间的关系不是指一种生物和另一种生物之间的营养关系,而是指一类生物和处于不同营养层次上另一类生物之间的关系。

Ecosystem ecology

第一营养级:作为生物者的绿色植物和所有自养生物都处于食物链的起点,是食物链的第一环节;

第二营养级:以生产者为食的动物都属于第二营养级,即植食性动物营养级;

第三营养级:包括所有以植食动物为食的肉食动物;

第四营养级:即二级肉食动物营养级。

二级食肉动物一

级食肉动物

植食动物

植物 能量单位:cal · cm-2 · a –1 。

呼吸29.3+未利用78.2+分解3.5=总初级生产量111.0,能量守恒总初级生产量

111.0植食动物

15.0肉食动物

3.0分解

3.0分解

0.5分解

微量呼吸23.0呼吸4.5呼吸1.8未利用70.0太阳能118872未利用7.0未利用1.2未吸收的能118761美国明尼达州塞达波格湖的能流分析 --波格湖生态系统营养动态简图 Ecosystem ecology3.0 cal · cm-2 · a –1 111.0 cal · cm-2 · a –1 15.0 cal · cm-2 · a –1 美国明尼达州塞达波格湖的能流分析 --波格湖生态系统 能量金字塔 Ecosystem ecology Ecosystem ecologyn次1101001000次级消费者

(食肉动物)基础——生产者(绿色植物)初级消费者(食草动物) Ecosystem ecology 生态金字塔:指各营养级之间的数量关系,这种数量关系可以用生物量、能量、个体数目为单位,分别称为生物量金字塔、能量金字塔、数量金字塔。

生物量金字塔:常以生物干重为单位。从低营养级至高营养级,生物的生物量是逐渐减少的;利用生物量资料绘出的生态金字塔是上窄下宽的锥形体。

数量金字塔:上窄下宽和上宽下窄均有。

能量金字塔:利用各营养级所固定的总能量值的多少来构成的生态金字塔。

Ecosystem ecology典型的生态金字塔草食性动物肉食性动物 Ecosystem ecology下行或上行曾经有过辩论,地球是绿色的、长满植被的,这是因为食草动物被其捕食者所调节(下行控制,top-down control),而所有别的营养级都是被资源竞争所调节的(上行控制,bottom-up control)。这个简单的模型是吸引人的,但是其价值是值得怀疑的。由于植物有防御,食草物种在它们所吃的植物组织的范围方面是受到很大限制的;因此,即使世界是绿色的,它们也可能受到竞争的限制。不仅如此,植物大体上并不受能量的限制,但却受到空间限制,所以任何被食草动物清出的空间,都为更多的植物开放的机会。 Ecosystem ecology漆树特殊气味具有防御作用 Ecosystem ecology蔷薇科的刺具有防御作用 Ecosystem ecology食草动物食肉动物草食性动物肉食性动物 Ecosystem ecology生态系统的反馈调节与生态平衡

生态系统是一种开放的系统,自然的生态系统的一个重要特点是:趋向于达到一种稳态或平衡状态,使系统内所有成分都相互协调。

负反馈:在生态系统常见,它的作用是能够使生态系统达到和保持平衡或稳态;正反馈:在生态系统少见,它的作用是能够使生态系统远离平衡态。

自然条件下,生态系统总向种类多样化、结构复杂化、功能完善化的方向发展,直到生态系统达到成熟的最稳定状态为止。

生态系统的平衡、自我调节能力是有限度的,当火山爆发、地震、泥石流、人类修建大型工程、排放大量的有毒物质、大量施用农药,人为引入或消灭某些生物等,将使生态系统自我调节功能受到损害,从而引起生态失调,发生生态危机。

生态危机:是由于人类盲目活动而导致的局部地区甚至整个生物圈结构和功能的失衡,从而威胁人类自身的生存。 狼↓兔↓兔↑植物↓植物↑狼饿死狼吃饱吃了较多兔子吃了较少兔子兔吃饱兔饿死吃了较少的草吃了大量的草污染↑ ↑ 鱼死亡↑污染↑ 鱼死亡↑ ↑ ↑鱼死亡↑ ↑污染↑ ↑ ↑ 生态系统中的反馈(正反馈(左)和负反馈(右)) Ecosystem ecologyEcosystem ecology捕食改变生态平衡Ecosystem ecology狼数量增加 狼数量下降 狼吃较多的兔 狼因饥饿死亡 狼的食物增多 狼吃少量的兔 兔数量增加 兔数量下降 植物减少 植物增加兔食物增加兔因饥饿死亡 兔吃少量植物 兔吃大量植物两个负反馈之间的相互关系 生态危机生态危机生态危机Ecosystem ecology被污染的水被捕杀的羚羊Ecosystem ecology 生态系统生态学 第四节 生态系统中的分解

分解过程的性质

生态系统分解是死有机物质的逐步降解过程。

矿化:无机元素从有机物质中释放出来的过程,称为矿化;与光合作用过程中,将无机元素固定正好相反。分解与光合也是相反的过程。

分解过程:包括碎解、混合、物理结构的改变、摄食、排出、酶解作用等。由许多微生物参与完成。参与这一过程的生物叫分解者。

(一)细菌和真菌

动物的死体分解过程,一般是从细菌和真菌的入侵开始的,它们利用其可溶性物质,主要是氨基酸和糖类,大多数真菌具有分解纤维素、木质素、几丁质所需要的酶类。

细菌 乳酸杆菌细菌 球菌 真菌

草菇 面包酵母

黑曲霉 酵母 生态系统生态学 微生物生长主要有群体生长和丝状生长两类型,前者有酵母和细菌,后者有真菌和放线菌。丝状生长能够穿透和入侵有机质深部。

微生物通过分泌细胞外酶,将底物分为简单的分子状态,然后再被吸收。这种营养方式与消费者动物有很大的不同。

(二)动物中的分解者

小型动物:原生动物、线虫、轮虫、螨类等,它们的体宽在100μm以下,它们不能碎裂枯枝落叶,属粘附类型;

中型动物:体宽在100μm~2mm,包括双翅目幼虫和小型甲虫,能够破碎枯叶,但对碎破的贡献率不大。

大型动物和巨型动物:蜗牛、蚯蚓等,是碎裂植物残叶和翻动土壤的主力。 各种真菌甲虫蜗牛蚯蚓 生态系统生态学 生态系统生态学 各生态系统类型的分解特点比较

生态系统生态学 第五节 生态系统的能量流动

生态系统中的能流途径及其特点

能流途径 太阳光能从植物的固定开始进入生态系统,成为生物能,各营养级动物不断利用生物能,同时以呼吸方式不断损耗,能量逐级损失,直至最后完全以热能形式散发出生态系统之外,为牧食途径(grazing track);在牧食途径中,任何一个环节都产生残体、分泌物、排泄物、遗弃物以及死亡有机体,这些物质能都会被其他生物取食或直接通过化学反应,最终转变为热能,释放到环境中去,为腐解途径(detrital track);生态系统中的一些组分在特定的条件下会保留一部分能量,暂时不流动(如高大的木本植物体中和沼泽泥炭中贮存的能量),但这些能量最终也要进入能流过程,只是经历时间长短不同而已,因而这是暂时贮存。能量的暂时贮存是必然存在的,它是生态系统繁荣程度的标志 。 生态系统生态学 能流特点 能量在生态系统中不论是通过哪种途径,也不管能量在流动过程中转换为何种形式的能和维持时间多长,最终都要以热能形式消散于环境中,且分散为匀态(热力学平衡态)。可以总结为:(1)能流从初级生产者到各级异养生物,越流越细,最后全部消失到环境中;(2)能流总是从初级生产者流向各级异养生物,是单方向、不可逆的。 生态系统生态学 生态系统生态学 第六节 生态系统的物质循环

物质循环和能量流动总是肩并肩地相伴而发生的。生态系统的能量来源于太阳,而生命必需物质(各种元素)的最初来源是岩石或地壳。

能量流动与物质循环也有一个重要区别,即生物固定的日光能量流过生态系统通常只有一次,并且逐渐地以热的形式耗散,而生命元素在生态系统的生物成员中能被反复地利用。 生态系统生态学 全球生物地球化学循环分为3大类型,即水循环、气体型循环和沉积型循环。在气体循环中,大气和海洋是主要贮存库,有气体形式的分子参与循环过程,如氧、二氧化碳、氮等循环。而参与沉积型循环的物质,其分子和化合物没有气体形态,并主要通过岩石风化和沉积物分解成为生态系统可利用的营养物质,如磷、钙、钠、镁等。气体型循环和沉积型循环都受太阳能所驱动,并都依托于水循环。水循环 生态系统生态学 全球水循环化泥碳煤大气中CO2CO2碳化作用石油水生植物

光合作用腐烂燃料呼吸作用光合作用腐烂扩散碳的循环图

生态系统生态学 碳循环 生态系统生态学 生态系统生态学 生态系统生态学 释放二氧化碳的库称为源(source),吸收二氧化碳的库称为汇(sink)。Schlesinger(1997)提供的当今全球碳循环收支(global carbon budget)如下:

净释放量 碳循环的净变化

化石燃料+陆地植被破坏=大气中含量上升十海洋吸收十未知的汇

碳循环研究的重要意义在于:①碳是构成生物有机体的最重要元素,因此,生态系统碳循环研究成为系统能量流动的核心问题;②人类活动通过化石燃料的大规模使用,从而造成对于碳循环的重大影响,可能是当代气候变化的重要原因。

碳循环包括的主要过程是:①生物的同化过程和异化过程,主要是光合作用和呼吸作用;②大气和海洋之间的二氧化碳交换;③碳酸盐的沉淀作用。 生态系统生态学 碳库主要包括大气中的二氧化碳、海洋中的无机碳和生物机体中的有机碳。根据Schlesinger(1997)估计,最大的碳库是海洋(38 000 ×1015g碳),它大约是大气(750×1015g碳)中的56倍,而陆地植物的含碳量略低于大气(560×1015g碳)。最重要的碳流通率是大气与海洋之间的碳交换(90×1015g /a和92×1015g /a)和大气与陆地植物之间的交换(120×1015g /a和60×1015g /a)。碳在大气中的平均滞留时间大约是5年。 生态系统生态学 大气中的二氧化碳含量是有变化的。根据南极冰芯中气泡分析的结果如下:在最后一次冰河期(20 000~50 000年前)的大气二氧化碳的体积分数为180×10-6~200×10-6;而公元900~1750年间的平均值是270×10-6~280×10-6,但是从1750年工业革命开始以后,大气二氧化碳体积分数连续而迅速地上升, 显然是与工业革命后人类使用化石燃料的急骤增加有关。大气二氧化碳含量除了有长期上升趋势以外,还显示有规律的季节性变化:夏季下降,冬季上升。其原因可能是人类的化石燃料使用量的季节差异和植物光合作用二氧化碳利用量的季节差异。二氧化碳的量(摩尔每升)1960 1970 1980 1990 2000氮的循环生态系统生态学 食肉动物 食草动物 固氮蓝藻 氨化细菌 水体鱼类 植物 死亡和排泄 大气N2 分解者 固氮菌 土壤中的硝酸盐 硝酸盐细菌 亚硝酸细菌 反硝化细菌 氮是蛋白质的基本组成成分,一切生物结构的原料。虽然大气中有79%的氮,但一般生物不能直接利用,必须通过固氮作用将氮与氧结合成为硝酸盐和亚硝酸盐,或者与氢结合形成氨以后,植物才能利用。 氮的循环 生态系统生态学 全球氮循环 生态系统生态学 反硝化细菌 固氮菌 蓝细菌 闪电硝酸盐 植物体内蛋白质合成 植食动物 各种肉食动物硝化细菌死体及排泄物损失到河流中

海洋 亚硝酸盐 亚硝酸盐细菌 氮气 氨化作用(细菌、真菌)

火山活动矿物燃烧大气氮 生态系统生态学 固氮作用(nitrogen fixation)参加的包括营自由生活的自生固氮菌,共生在豆科植物根瘤和其他一些植物的根瘤菌,蓝细菌。固氮是一个需要能量的过程,自生固氮菌通过氧化有机碎屑获得能量,根瘤菌通过共生的植物提供能量,而蓝细菌利用光合作用固定能量。

固氮作用的重要意义在于:1、在全球尺度上平衡反硝化作用;2、在像熔岩流过和冰河退出后的缺氮环境里,最初的入侵者就属于固氮生物,所以固氮作用在局域尺度上也是很重要的;3、大气中的氮只有通过固氮作用才能进入生物循环。

目前,人工固氮率已经接近或超过天然固氮。 生态系统生态学 豆科植物的根瘤 生态系统生态学 氨化作用(ammonification)是蛋白质通过水解降解为氨基酸,然后氨基酸中的碳(不是氮)被氧化而释放出氨(NH3)的过程。植物通过同化无机氮进入蛋白质,只有蛋白质才能通过各个营养级。

硝化作用(nitrification)是氨的氧化过程。其第一步是通过土壤中的亚硝化毛杆菌或海洋中的亚硝化球菌,把氨转化为亚硝酸盐(NO2-);然后进一步由土壤中的硝化杆菌或海洋中的硝化球菌进一步氧化为硝酸盐(N03-)。

反硝化作用(denitrification)第一步是把硝酸盐还原为亚硝酸盐,释放NO。这种作用出现在陆地上有渍水和缺氧的土壤中,或水体生态系统底部的沉积物中,它由异养类细菌,例如假单孢杆菌所完成;然后亚硝酸盐进一步还原产生N20和分子氮(N2),两者都是气体。 生态系统生态学 危害:

1、水体硝酸盐含量对于生物是危险的,例如,它可以引起“蓝婴病”(blue baby disease)。硝酸盐在消化道中可以转化为亚硝酸盐,后者是有毒的。

2、硝酸盐是高溶解性的,容易从土壤中淋洗出来,污染地下水和地表水 。

3、化肥氮造成水体富营养化,导致赤潮。某些赤潮藻类还形成毒素,引起如记忆丧失、肾脏和肝脏的疾病。

4、造成可耕土壤的酸化 。

5、氮污染使土壤和水体的生物多样性下降 。

6、N2O在大气中含量虽然不高,但有两个过程值得重视:①它在同温层中与氧反应,破坏臭氧,从而增加大气中的紫外辐射;②它在对流层作为温室气体,促进气候变暖。 生态系统生态学 全球二氧化氮污染 东北浓度过高 生态系统生态学 Acid rainAcid Rain Effects in U.S.酸雨后的树Acid Rain Effects in Europe 生态系统生态学 根据对各大洲人体脂肪的抽样分析,发现人体脂肪组织中已普遍含有DDT,英格兰人脂肪中DDT的浓度为2.2 mg/kg,德国人2.3 mg/kg,法国人5.2 mg/kg,美国人11 mg/kg,印度人12.8~31.0 mg/kg,加拿大人5.3mg/kg。 生态系统生态学 重金属循环:

汞、镉、铬、砷、铜等重金属污染已经成为人类面临的严重环境问题之一。重金属污染物在环境中不能被微生物降解,而只能发生各种形态之间的相互转化,以及分散和富集的过程。

从重金属的毒性及对生物和人体的危害方面来看,重金属污染有下列特点:①在环境中只要有微量重金属即可产生毒性效应;②环境中的某些重金属可在微生物作用下转化为毒性更强的重金属化合物,如汞的甲基化;③生物从环境中摄取重金属可以经过食物链的生物放大作用,逐级在较高级的生物体内成千上万倍地富集起来,然后通过食物进入人体,在人体的某些器官中累积造成慢性中毒。广州翁源癌症村村口的污水排放陆地生态系统湿地生态系统:水域生态系统森林生态系统草地生态系统荒漠生态系统苔原生态系统海洋生态系统淡水生态系统陆地和水域的过渡类型热带雨林生态系统常绿阔叶林生态系统落叶阔叶林生态系统常绿落叶阔叶混交林生态系统针叶林生态系统草甸草原生态系统典型草原生态系统荒漠草原生态系统第六节 生态系统分类 生态系统生态学 世界地图 生态系统生态学 陆地生态系统 生态系统生态学 生态系统生态学 森林生态系统

主要特点:

(1)森林生态系统物种繁多、结构复杂

(2)类型多样

(3)系统的稳定性高

(4)生产力高、现存量大,对环境影响大 生态系统生态学 森林生态系统功能:具有综合的环境效益;调节气候;涵养水源,保持水土;作为生物遗传资源库。 生态系统生态学 森林生态系统草原生态系统荒漠和苔原生态系统水域生态系统湿地生态系统中国生态区划分 生态系统生态学 我国森林生态系统的主要问题

森林生态系统比例小,地理分布不均匀;

森林生态系统生物群落结构发生变化,系统自身调节能力下降;

恢复和重建速度慢。

森林生态系统破坏的生态危害:

促进沙漠化的过程;

对大气化学产生影响;

引起气候变化、增加自然灾害发生的频率。

我国森林生态系统恢复和重建对策:

加快森林生态战略工程的建设,增大比例、改变格局;

积极推广农林复合生态系统的建设;

尽快建立南方用材林基地;

加强科学管理,发挥现有森林综合效益潜力。 生态系统生态学 森林生态系统的主要类型和特点 :

(1)热带雨林生态系统:

全年温度高而温差小,雨量充沛而均匀

a.物种组成极为丰富

b.层次复杂,乔木高大挺直、有板状根和茎花现象

c. 大量藤本植物和附生植物

d.能量流动和物质循环等生态过程速率高、生产力也特别高,呼吸消耗量也很大,由于热带物质循环特点,分解后的矿质元素可以很快被植物再吸收,所以土壤中元素的积累相对较少;

e.与植物根共生的真菌发挥作用。 热带森林 生态系统生态学 (2)季雨林生态系统:干旱季节部分落叶或全部落叶

(3)常绿阔叶林生态系统

欧亚大陆东岸北纬22o~40o之间 ,非洲东南部,美洲东南部

特点:

a.处于明显的亚热带季风气侯区

b.夏季炎热而多雨,冬季稍寒冷,春秋温和,四季分明

c.物种丰富,是由常绿双子叶植物构成,较热带雨林简单,乔木一般分为两层,

d.藤本植物和附生植物仍可常见,主要是草质和木质小藤本 常绿阔叶林 生态系统生态学 (4)落叶阔叶林生态系统

a.分布于中纬度湿润地区,北美大西洋沿岸,西欧和中欧海洋性气候的温暖区和亚洲中部

b.有了明显的季节更替,夏季炎热多雨,冬季寒冷

c.落叶阔叶林的结构简单而清晰。多为乔木层、灌木层、草本层和地被层。林内木质藤本植物和附生植物均不多见,以草质和半木质藤本为主 落叶阔叶林附生植物Epiphyte 生态系统生态学 (5)针叶林生态系统

a.针叶林生态系统处于寒温带(北半球高纬度地区),由于纬向跨度辽阔,气候状况多样。一般地说,大陆性气候明显。多集中在夏季降雨

b.有永冻层

c.生物成分贫乏。乔木以松、杉为主,有云杉和冷杉

d.林下灌木稀疏,以常绿小灌木和草本植物组成的地被层很发达,常有多种藓类。林下落叶层很厚,分解缓慢

e.下部常与藓类组成毡状层

f.树木根系较浅 . 冻原的空中鸟瞰图。其中有馴鹿群,以及无数的小池塘 生态系统生态学 (6)常绿、落叶阔叶混交林生态系统

亚热带丘陵、低山地区

a.冬季气温低而绝对低温尚高,因而形成了混交林

b.有明显的季节性。

c.群落结构通常分为乔木层、灌木层和草本层。乔木层又可分为2~3个亚层,最高一层由落叶阔叶树组成 生态系统生态学 草原生态系统

类型:“普斯塔”(puszta)草原(欧亚大陆草原) 、干草原(steppe)、普列里草原(prairie) (北美大陆草原)、盘帕斯草原(pampas) (南美草原 ) 、萨王纳(savanna) (稀树草原)

气候特点:

热带草原年降水量800~1 000mm,而温带则为200~450mm,高寒草原则为100~300mm。水分与热量的组合状况是影响草原分布的决定性因素。

我国草原系列:

降水减少 降水增加

荒漠草原←典型草原 →草甸草原

辐射量增加 辐射量减少 生态系统生态学 特点:

a.禾本科、豆科和菊科等草本植物

b.具有耐旱的形态和生理,如有绒毛、卷叶、叶面狭窄、气孔下陷、机械组织发达等。

c.高草层、中草层和矮草层(下层)

d.生态条件越适宜种类越丰富,群落结构也较复杂,有地上及地下层的分化 豆类 菊科20世纪60年代以来,草原生态系统普遍出现草原退化现象。20世纪70年代中期,全国退化草原面积占草原总面积的15%, 20世纪70年代中期,增加到30%以上。全国草原退化面积以1000-2000万亩的速度扩展。

草原退化的主要特征:

群落优势种和结构发生改变;

生产力低下,产草量下降;

草原土壤生态条件发生巨变,出现沙化(sandification)和风暴;

固定沙丘复活、流沙在掩埋草场;

鼠害现象严重;

动植物资源遭破坏,生物多样性下降。 生态系统生态学 草原生态环境现状 生态系统生态学 荒漠生态系统

类型:石质和砾质的荒漠为戈壁(gobi)或戈壁沙漠(gobi desert);沙质的荒漠为沙漠(sandy desert)

特点:

a.地球上最为干旱的地区,其气候干燥,蒸发强烈

b.年平均降水量只有50~150mm,少的不到20mm,最多也不超过200~300mm

c.由超旱生的小乔木、灌木和半灌木占优势

d.降水少而且不稳定,年变率大;降水少蒸发却极为强烈 荒漠 生态系统生态学 荒漠化(desertification):是指在干旱、半干旱地区和一些半湿润地区,生态环境遭到破坏,植被稀少或缺少,土地生产力有明显的衰退或丧失,呈现荒漠或类似荒漠景观的变化过程。我国的荒漠化土地占国土面积的8%。

荒漠化的主要危害:

对土地资源的损害;

造成作物死亡;

毁坏各种建设工程;

损害水利、河道的正常效益;

对通讯和输电线路的危害;

引起沙尘暴。

荒漠化防治对策:加强领导;重视保护濒临荒漠化的生产性款地;加强综合整治工作;因地制宜进行治理。荒漠化及荒漠化防治 生态系统生态学 旱生的生态特性:

①叶面有密的绒毛,以减少蒸腾作用,如篙属;

②叶面积大大缩小,如驼绒藜属;

③有的植物近于无叶,以绿色茎干营光合作用,如麻黄属;

④叶面角质层加厚,气孔密度小而下陷,以减少蒸腾作用,如桉属等;

⑤荒漠多年生植物有强大根系以增加对干旱土壤中水分的吸收,侧根可以向四方扩展,通常植物根深和根幅都比株高株幅大几倍、几十倍,如白琐琐;

⑥一些一年生植物的根都很浅,只要降很少雨点,地表湿润,它们就能充分利用来生长、开花、结果,在夏季干旱来临以前,完成其生活周期,如禾本科、莎草科、百合科等;

⑦有些生长在盐化土壤上的植物,其叶、茎肉质化而含盐,可从盐度高的土壤中吸收水分,如假木贼属、猪毛菜属等;

⑧还有许多植物的萌蘖性强,能耐风沙袭击,如柽柳被沙埋仍可生出不定根,生长得更加旺盛;

⑨更有许多肉质植物,白天在强烈日照下,它们的气孔完全关闭,到了晚间才开放气孔,吸收 CO2,以特殊的景天酸代谢途径(CAM)进行光合作用。 生态系统生态学 苔原生态系统

低温、生物种类贫乏、生长期短、降水量少

苔原植物具有系列的抗寒和抗干旱生理生态学特性

湿地生态系统

湿地(mire)泛指一切地表过湿或有积水的浅水湿地(shallow water)。狭义的则是强调泥炭的存在。

矿质土壤的湿地,以传统的草本植物为主的是marsh,草本泥炭沼泽是fen,以木本植物为主的是swamp,而富有泥炭的贫养泥炭湿地是bog,酸性沼泽是moor。湿地 生态系统生态学 近海及海岸湿地

河流湿地

湖泊湿地

沼泽和沼泽化草甸湿地

库塘中国湿地 生态系统生态学 特征:

a.水文

b.土壤

c.过渡性

d.湿生植物具有适应于半水半陆生境的特征。如具有的通气组织发达,根系浅,以不定根方式繁殖等

e.湿生动物也以两栖类和涉禽占优势 功能:

(1)天然的基因库

(2)潜在资源

(3)净化功能

(4)气候和水文调节等功能 生态系统生态学 水域生态系统

特点:

a.水的密度大于空气,具有较大的浮力;

b.水体具有折射性,能将太阳一大部分光反射到大气中,其长波辐射被吸收,水深处则以绿光为主;

c.水域中物质循环速度比陆地的快;

d.水域常具有复杂的垂直分层;

e.浮游生物代谢率高,繁殖快 生态系统生态学 淡水生态系统

基本特点:

①生产者是藻类和水草,藻类和水草体内的有机物质中所含的C、N、P等主要营养元素,一般都有一个较稳定的比例;

②消费者有以藻类和水草为食的一级消费者浮游动物和鲢鱼、草鱼等鱼类;

③由于水域的影响,太阳辐射减弱。当太阳辐射水体时,红外线在最上层的几厘米处便被吸收掉。紫外线可透过上部十几厘米或几米的水层。可见光可透过较深的水层。 生态系统生态学 类别:

静水生态系统和流水生态系统

静水生态系统特点:

a.界限分明

b.面积较小

c.湖泊的分层现象

d.水量变化较大

e.演替、发育极慢 生态系统生态学 流水生态系统

特点:

a.水流不停;

b.陆一水交换 ;

c. 氧气丰富;

流水生物群落一般分为两个主要类型:

急流生物群落、缓流生物群落

生态系统生态学 海洋生态系统

①生产者均为小型即主要由体型极小(约在2 ~25μm)、数量极大、种类繁多的浮游植物和一些微生物所组成;

②海洋为消费者提供了广阔的活动场所,形成了种类各异、数量繁多的海洋动物;

③生产者转化为初级消费者的物质循环效率高,因为在海洋上层浮游植物和浮游动物的生物量大约为同一数量级。浮游植物的生产量几乎全部为浮游动物所消费,运转速度很快。但海洋生态系统的生产力远低于陆地生态系统的生产力;

④生物分布的范围很广,由于海洋面积很大,而且是连续的、几乎到处都有生物。 生态系统生态学 海洋生物类型:

①浮游生物;

②游泳生物 ;

③底栖生物

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响