福建省厦门市科技中学人教版历史必修三第3课 宋明理学课件 (共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市科技中学人教版历史必修三第3课 宋明理学课件 (共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-15 09:29:18 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

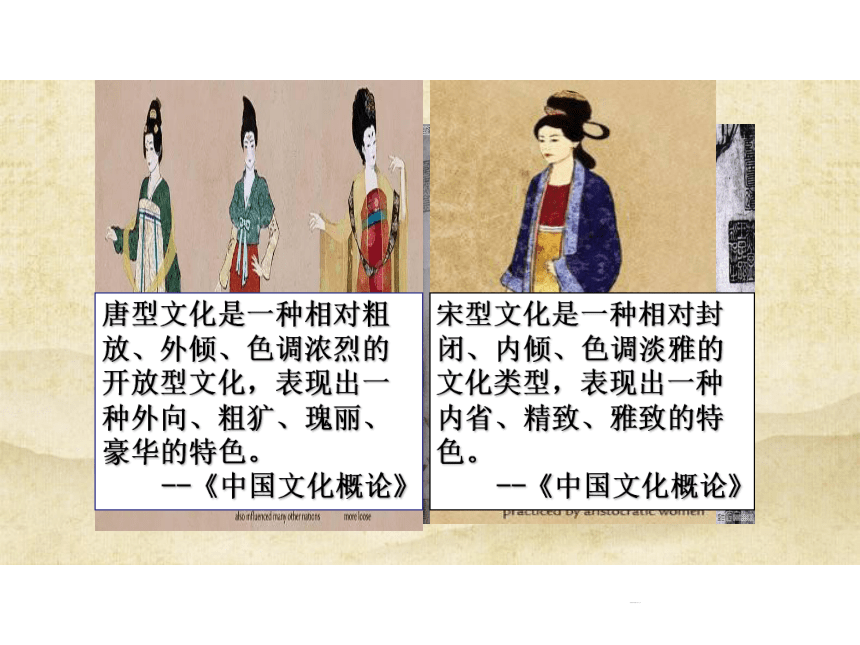

宋《枯木怪石图》

唐《江帆楼阁图》

唐型文化是一种相对粗放、外倾、色调浓烈的开放型文化,表现出一种外向、粗犷、瑰丽、豪华的特色。

--《中国文化概论》

宋型文化是一种相对封闭、内倾、色调淡雅的文化类型,表现出一种内省、精致、雅致的特色。

--《中国文化概论》

第三节 宋明理学

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

三、朱熹的学说与理学的成熟

四、陆王心学与理学的发展

五、宋明理学的特点与评价

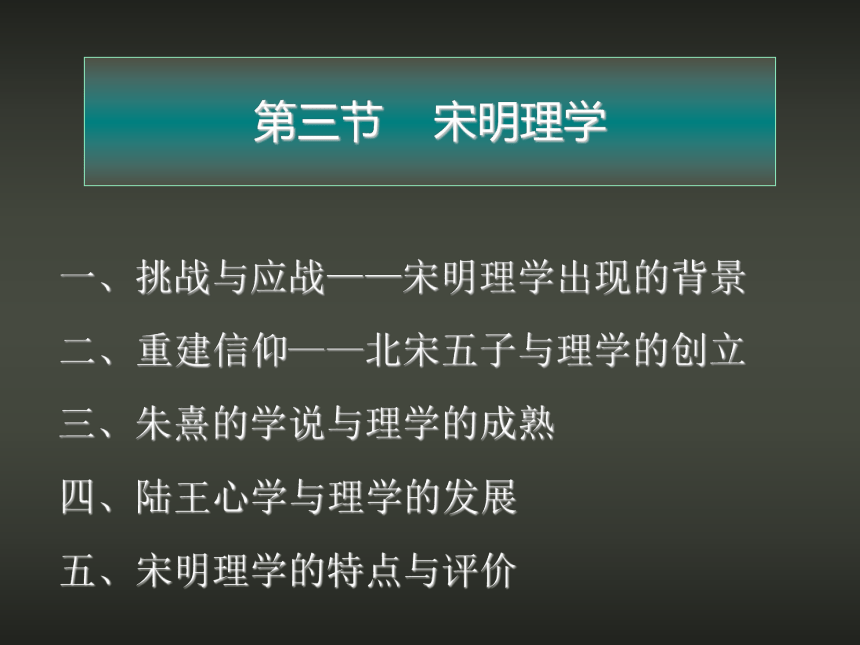

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

1、儒学的困境——信仰危机

东汉

25

魏晋南北朝

220

589

隋唐

907

五代十国

960

佛、道 挑战

应战 儒学

探究:儒学在魏晋时期面临严重挑战的原因是什么?

社会动荡不安,士人对儒家思想的权威性产生怀疑

佛教、道教在民间广为传播,直接冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

世界的本源是空

终极目标是涅槃

世界的本源是道

终极目标是得道

儒学在孔子创立之时,只是一些伦理与教条,由于孔子本人罕言“性与天道”,所以如何从哲学本体论上论证儒家思想的正当性与必然性成为儒学的一项重要课题。

伴随社会动荡不安,王朝更迭,“君臣等级观念”受到质疑。而儒家不但不能解释,反而赤裸裸的恐吓人们。

儒学传统中,有一个最薄弱的地方特别容易受到挑战,他们关于宇宙与人的形而上的思路未能探幽寻微,为自己的思想理路找到终极的立足点,而过多地关注处理现世实际问题的伦理、道德与政治的思路,……于是,当人们不断追问这一思路的起源以及其合理性依据时,它就有些捉襟见肘。……儒门对追问终极问题的回避……给思想史留下了新的话题。

——葛兆光:《中国思想史》

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

2、三教合一

怎样对抗佛老思想,重建儒家信仰理论?

闻乃有巨人名曰佛,自西来入我中国;有庞眉名曰聃,自胡来入我中国。各以其人易中国之人,以其道易中国之道。

——石介《中国论》

贬低对手

完善自我

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

▲ 明·丁云鹏《三教图》

补短——建立对世界本原研究的理论体系

扬长——继承和弘扬儒家传统道德精神忠、孝、节、义

简化——以尽可能简化学以至圣的修养方法

完善自我

(1)唐中后期:韩愈提出了儒家的“道统”思想;

李翱提出从“性命之源”的高度理解孔子之道。

影响:成为北宋儒学复兴和理学创立的先声。

影响:社会风气大开,理学孕育而生。

(2)北宋大规模的儒学复兴运动。

2、“三教合一”潮流的出现

“三教”指:儒教、 佛教、道教。 “三教合一”不是儒、佛、道合为一体, 而是一种相互吸纳,相互渗透、相互影响的关系。

3、儒学复兴运动——奠定了理学

兴起的基础

地位

理论

“道统”,指的是儒家传道的脉络和系统。孟子认为孔子的学说是承接尧、舜、禹、汤、周文王等先代圣王的,并且自命继承了孔子思想的正统。唐代韩愈作《原道》,正式提出所谓“尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟”关于道的传授系统的论说,称自己继承了真正的孔孟之道,是儒学正宗。

重忠孝、讲廉耻、励气节

重新排列《周易》六十四卦,试图解释宇宙规律,进而解释人类的命运。

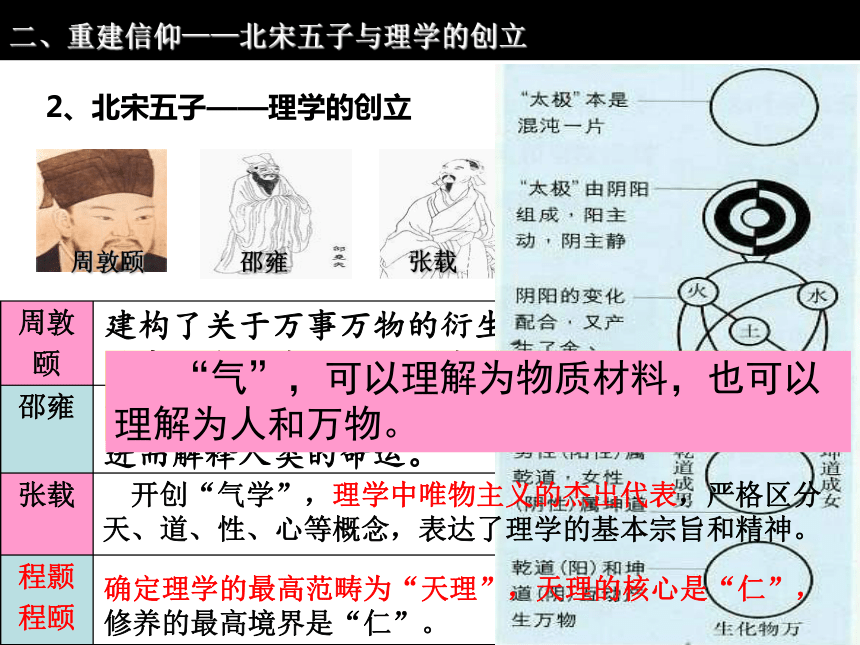

2、北宋五子——理学的创立

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

周敦颐 邵雍 张载 程颢 程颐

周敦

颐

邵雍

张载

程颢

程颐

建构了关于万事万物的衍生规律,把人与天地万物的本原合而为一,从而为“理”生万物提供了依据

将宇宙的自然结构与人的精神结构融合起来,为理学的建立开辟了道路

开创“气学”,理学中唯物主义的杰出代表,严格区分天、道、性、心等概念,表达了理学的基本宗旨和精神。

确定理学的最高范畴为“天理”,天理的核心是“仁”,修养的最高境界是“仁”。

“气”,可以理解为物质材料,也可以理解为人和万物。

问:天道如何?曰:只是理。理便是天道也。

如何是道?于君臣、父子、兄弟、朋友、夫妇上求。

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。

饿死事极小。失节事极大。

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

天理是宇宙万物的本原,万物只是一个天理,先有理而后有物。

天理与伦理道德直接联系。

天地万物

人

理生万物

理生万物

遵循天理

遵循天理

息息相关

天理

核心:仁

理是世界的本源

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

理学:以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

2、什么是理学

它是以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

佛、道

根本

目的

影响:将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的高度,开创了理学,为重建儒学信仰打下理论基础。

理论

社会功能

三、朱熹的学说与理学的成熟

孔子集前古学术思想之大成,…朱子崛起南宋,不仅能集北宋以来理学之大成,并亦可谓其乃集孔子以下学术思想之大成! 钱穆

朱熹的学说是中国哲学史上论证最细密、条理最清晰的哲学体系。(张岱年)

三、朱熹的学说与理学的成熟

长沙 岳麓书院

建立于北宋

朱熹两度在此讲学

◆天下之物,则必各有所以然之故与其所当然之则,所谓理也。

未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

(1)本体论

理先于气,“理”是世界的本源

——理学核心思想

三、朱熹的学说与理学的成熟

(2)修养论

问渠那得清如许,为有源头活水来?。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 ――《朱子语类》

方法论:格物致知

格物致知与实践出真知的区别

格物,探究事物;致知,获得知识;通过探究世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对理的体验(“理”是先天存在的),强调日积月累和循序渐进,最终贯通明理。

两者区别主要在于:“理”或(“真知”)是否

先天存在。

修养的最高境界

强烈的社会责任感

仁

与佛老境界的最大不同

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

——《礼记·大学》

三、朱熹的学说与理学的成熟

(3)社会政治理论

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在……

人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。

天理即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序。

存天理,灭人欲

内圣外王

三、朱熹的学说与理学的成熟

他们虽则终于要发挥到政治社会的现实问题上来,而他们的精神,要不失为含有一种哲理或纯学术的意味。……“尊王”与“明道”,遂为他们当时学术之两骨干。

——钱穆《国史大纲》

士大夫作为政治主体在权力世界正式发挥功能。这时出现了君臣双方所共同承认的一个原则,即皇帝必须与士大夫“共定国是”。

——余英时《朱熹的历史世界》

正君心

四、陆王心学与理学的发展

陆九渊

1、陆九渊——心学的开创者

◆四方上下曰宇,往古来今曰宙。宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。

苟此心之存,则此理自明。

心之体甚大,若能尽我之心,便与天同。为学只是理会此。

本体论——“心”是万物的本原,“心”即“理”

认识论——穷理不必向外探求,反省内心就可得天理

四、陆王心学与理学的发展

2、王守仁——心学的集大成者

◆我的灵明,便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明,谁去仰他高?地没有我的灵明,谁去俯他深?鬼神没有我的灵明,谁去辨他吉凶灾祥?天地鬼神万物离却我的灵明,便没有天地鬼神万物了,我的灵明离却天地鬼神万物,亦没有我的灵明。

——王阳明《传习录》

王守仁(1472—1529),字伯安,别号阳明。浙江绍兴府余姚县人。明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家,陆王心学之集大成者。

本体论:心外无物、心外无事、心外无理,心为天地万物的主宰

四、陆王心学与理学的发展

◆良知者,孟子所谓是非之心,人皆有之者也。是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。

知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。

认识论:致良知、知行合一

四、陆王心学与理学的发展

南宋(1175)年江西上饶鹅湖寺的论战

为学应格物致知,循序渐进,广泛阅读古圣先贤的经典。

学问需求易简功夫,从本心上着力,不用耗费精力在前人的注疏里探求精微。

鹅湖之会,论及教人,元晦(朱熹)之意,欲令人泛观博览而后归之约。二陆(九渊、九龄)之意,欲先发明人之本心而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离…… 吕祖谦

四、陆王心学与理学的发展

比较程朱理学与陆王心学的异同

理学 心学

不同点 本体论

方法论

哲学范畴

“理”是万物的本源

“心”是万物的本源

客观唯心主义思想

主观唯心主义思想

强调“格物致知

(通过内心的反省)

(二者的争论是理学内部的分歧)

都承认理的存在(理学)。

实质都是以儒家的纲常伦理来约束人们,维护专制统治。

都是唯心主义思想。

相同点:

儒

学

信

仰

危

机

二程

理

程朱理学:

格物致知

关注现

世实际

回避终极问题

陆王心学:

发明本心

寻理

途径

宋明理学

心学的出现标志着重建儒家信仰的理论任务完成

新

不系统

知识精英

普罗大众

四、陆王心学与理学的发展

五、宋明理学的特点与评价

1、特点

①融合佛道的儒学

②以伦理道德为核心的儒学

③哲学化的儒学

2、评价

孟子曰:“孔子作《春秋》而乱臣贼子惧。”《春秋》虽成,乱臣贼子未尝惧也。…必逮赵宋,而道学兴,自兹以还,乱臣贼子乃真惧尔。然而由是中国之亡也,多亡于外国! —— 严复

五、宋明理学的特点与评价

贞节牌坊

“饿死事小,失节事大”

存天理,灭人欲

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

——戴震(清)

“我翻开历史一查……每一页上都写着‘仁义道德’……

仔细看了半夜……满本都写着两个字‘吃人’” 。

——鲁迅《狂人日记》

五、宋明理学的特点与评价

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——文天祥

天下兴亡,

匹夫有责。

——顾炎武

2006年温家宝总理在哈佛大学演讲时,深情地引用了北宋理学大师张载的一段话:

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学, 为万世开太平。”

士大夫和知识分子的使命是要为真理,为学术,为天下担起重担。

五、宋明理学的特点与评价

评价

消极:

对维护专制统治起到了重要作用

用三纲五常压制、扼杀了人们的自然需求

尊卑等级、重男轻女、轻视自然科学

积极:

重视主观意志,注重气节道德,强调人的社会责任和历史使命,利于塑造中华民族的性格特征。

宋《枯木怪石图》

唐《江帆楼阁图》

唐型文化是一种相对粗放、外倾、色调浓烈的开放型文化,表现出一种外向、粗犷、瑰丽、豪华的特色。

--《中国文化概论》

宋型文化是一种相对封闭、内倾、色调淡雅的文化类型,表现出一种内省、精致、雅致的特色。

--《中国文化概论》

第三节 宋明理学

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

三、朱熹的学说与理学的成熟

四、陆王心学与理学的发展

五、宋明理学的特点与评价

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

1、儒学的困境——信仰危机

东汉

25

魏晋南北朝

220

589

隋唐

907

五代十国

960

佛、道 挑战

应战 儒学

探究:儒学在魏晋时期面临严重挑战的原因是什么?

社会动荡不安,士人对儒家思想的权威性产生怀疑

佛教、道教在民间广为传播,直接冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

世界的本源是空

终极目标是涅槃

世界的本源是道

终极目标是得道

儒学在孔子创立之时,只是一些伦理与教条,由于孔子本人罕言“性与天道”,所以如何从哲学本体论上论证儒家思想的正当性与必然性成为儒学的一项重要课题。

伴随社会动荡不安,王朝更迭,“君臣等级观念”受到质疑。而儒家不但不能解释,反而赤裸裸的恐吓人们。

儒学传统中,有一个最薄弱的地方特别容易受到挑战,他们关于宇宙与人的形而上的思路未能探幽寻微,为自己的思想理路找到终极的立足点,而过多地关注处理现世实际问题的伦理、道德与政治的思路,……于是,当人们不断追问这一思路的起源以及其合理性依据时,它就有些捉襟见肘。……儒门对追问终极问题的回避……给思想史留下了新的话题。

——葛兆光:《中国思想史》

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

2、三教合一

怎样对抗佛老思想,重建儒家信仰理论?

闻乃有巨人名曰佛,自西来入我中国;有庞眉名曰聃,自胡来入我中国。各以其人易中国之人,以其道易中国之道。

——石介《中国论》

贬低对手

完善自我

一、挑战与应战——宋明理学出现的背景

▲ 明·丁云鹏《三教图》

补短——建立对世界本原研究的理论体系

扬长——继承和弘扬儒家传统道德精神忠、孝、节、义

简化——以尽可能简化学以至圣的修养方法

完善自我

(1)唐中后期:韩愈提出了儒家的“道统”思想;

李翱提出从“性命之源”的高度理解孔子之道。

影响:成为北宋儒学复兴和理学创立的先声。

影响:社会风气大开,理学孕育而生。

(2)北宋大规模的儒学复兴运动。

2、“三教合一”潮流的出现

“三教”指:儒教、 佛教、道教。 “三教合一”不是儒、佛、道合为一体, 而是一种相互吸纳,相互渗透、相互影响的关系。

3、儒学复兴运动——奠定了理学

兴起的基础

地位

理论

“道统”,指的是儒家传道的脉络和系统。孟子认为孔子的学说是承接尧、舜、禹、汤、周文王等先代圣王的,并且自命继承了孔子思想的正统。唐代韩愈作《原道》,正式提出所谓“尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟”关于道的传授系统的论说,称自己继承了真正的孔孟之道,是儒学正宗。

重忠孝、讲廉耻、励气节

重新排列《周易》六十四卦,试图解释宇宙规律,进而解释人类的命运。

2、北宋五子——理学的创立

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

周敦颐 邵雍 张载 程颢 程颐

周敦

颐

邵雍

张载

程颢

程颐

建构了关于万事万物的衍生规律,把人与天地万物的本原合而为一,从而为“理”生万物提供了依据

将宇宙的自然结构与人的精神结构融合起来,为理学的建立开辟了道路

开创“气学”,理学中唯物主义的杰出代表,严格区分天、道、性、心等概念,表达了理学的基本宗旨和精神。

确定理学的最高范畴为“天理”,天理的核心是“仁”,修养的最高境界是“仁”。

“气”,可以理解为物质材料,也可以理解为人和万物。

问:天道如何?曰:只是理。理便是天道也。

如何是道?于君臣、父子、兄弟、朋友、夫妇上求。

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。

饿死事极小。失节事极大。

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

天理是宇宙万物的本原,万物只是一个天理,先有理而后有物。

天理与伦理道德直接联系。

天地万物

人

理生万物

理生万物

遵循天理

遵循天理

息息相关

天理

核心:仁

理是世界的本源

二、重建信仰——北宋五子与理学的创立

理学:以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

2、什么是理学

它是以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

佛、道

根本

目的

影响:将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的高度,开创了理学,为重建儒学信仰打下理论基础。

理论

社会功能

三、朱熹的学说与理学的成熟

孔子集前古学术思想之大成,…朱子崛起南宋,不仅能集北宋以来理学之大成,并亦可谓其乃集孔子以下学术思想之大成! 钱穆

朱熹的学说是中国哲学史上论证最细密、条理最清晰的哲学体系。(张岱年)

三、朱熹的学说与理学的成熟

长沙 岳麓书院

建立于北宋

朱熹两度在此讲学

◆天下之物,则必各有所以然之故与其所当然之则,所谓理也。

未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

(1)本体论

理先于气,“理”是世界的本源

——理学核心思想

三、朱熹的学说与理学的成熟

(2)修养论

问渠那得清如许,为有源头活水来?。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 ――《朱子语类》

方法论:格物致知

格物致知与实践出真知的区别

格物,探究事物;致知,获得知识;通过探究世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对理的体验(“理”是先天存在的),强调日积月累和循序渐进,最终贯通明理。

两者区别主要在于:“理”或(“真知”)是否

先天存在。

修养的最高境界

强烈的社会责任感

仁

与佛老境界的最大不同

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

——《礼记·大学》

三、朱熹的学说与理学的成熟

(3)社会政治理论

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在……

人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。

天理即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序。

存天理,灭人欲

内圣外王

三、朱熹的学说与理学的成熟

他们虽则终于要发挥到政治社会的现实问题上来,而他们的精神,要不失为含有一种哲理或纯学术的意味。……“尊王”与“明道”,遂为他们当时学术之两骨干。

——钱穆《国史大纲》

士大夫作为政治主体在权力世界正式发挥功能。这时出现了君臣双方所共同承认的一个原则,即皇帝必须与士大夫“共定国是”。

——余英时《朱熹的历史世界》

正君心

四、陆王心学与理学的发展

陆九渊

1、陆九渊——心学的开创者

◆四方上下曰宇,往古来今曰宙。宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。

苟此心之存,则此理自明。

心之体甚大,若能尽我之心,便与天同。为学只是理会此。

本体论——“心”是万物的本原,“心”即“理”

认识论——穷理不必向外探求,反省内心就可得天理

四、陆王心学与理学的发展

2、王守仁——心学的集大成者

◆我的灵明,便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明,谁去仰他高?地没有我的灵明,谁去俯他深?鬼神没有我的灵明,谁去辨他吉凶灾祥?天地鬼神万物离却我的灵明,便没有天地鬼神万物了,我的灵明离却天地鬼神万物,亦没有我的灵明。

——王阳明《传习录》

王守仁(1472—1529),字伯安,别号阳明。浙江绍兴府余姚县人。明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家,陆王心学之集大成者。

本体论:心外无物、心外无事、心外无理,心为天地万物的主宰

四、陆王心学与理学的发展

◆良知者,孟子所谓是非之心,人皆有之者也。是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。

知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。

认识论:致良知、知行合一

四、陆王心学与理学的发展

南宋(1175)年江西上饶鹅湖寺的论战

为学应格物致知,循序渐进,广泛阅读古圣先贤的经典。

学问需求易简功夫,从本心上着力,不用耗费精力在前人的注疏里探求精微。

鹅湖之会,论及教人,元晦(朱熹)之意,欲令人泛观博览而后归之约。二陆(九渊、九龄)之意,欲先发明人之本心而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离…… 吕祖谦

四、陆王心学与理学的发展

比较程朱理学与陆王心学的异同

理学 心学

不同点 本体论

方法论

哲学范畴

“理”是万物的本源

“心”是万物的本源

客观唯心主义思想

主观唯心主义思想

强调“格物致知

(通过内心的反省)

(二者的争论是理学内部的分歧)

都承认理的存在(理学)。

实质都是以儒家的纲常伦理来约束人们,维护专制统治。

都是唯心主义思想。

相同点:

儒

学

信

仰

危

机

二程

理

程朱理学:

格物致知

关注现

世实际

回避终极问题

陆王心学:

发明本心

寻理

途径

宋明理学

心学的出现标志着重建儒家信仰的理论任务完成

新

不系统

知识精英

普罗大众

四、陆王心学与理学的发展

五、宋明理学的特点与评价

1、特点

①融合佛道的儒学

②以伦理道德为核心的儒学

③哲学化的儒学

2、评价

孟子曰:“孔子作《春秋》而乱臣贼子惧。”《春秋》虽成,乱臣贼子未尝惧也。…必逮赵宋,而道学兴,自兹以还,乱臣贼子乃真惧尔。然而由是中国之亡也,多亡于外国! —— 严复

五、宋明理学的特点与评价

贞节牌坊

“饿死事小,失节事大”

存天理,灭人欲

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

——戴震(清)

“我翻开历史一查……每一页上都写着‘仁义道德’……

仔细看了半夜……满本都写着两个字‘吃人’” 。

——鲁迅《狂人日记》

五、宋明理学的特点与评价

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——文天祥

天下兴亡,

匹夫有责。

——顾炎武

2006年温家宝总理在哈佛大学演讲时,深情地引用了北宋理学大师张载的一段话:

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学, 为万世开太平。”

士大夫和知识分子的使命是要为真理,为学术,为天下担起重担。

五、宋明理学的特点与评价

评价

消极:

对维护专制统治起到了重要作用

用三纲五常压制、扼杀了人们的自然需求

尊卑等级、重男轻女、轻视自然科学

积极:

重视主观意志,注重气节道德,强调人的社会责任和历史使命,利于塑造中华民族的性格特征。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术