人教版必修二 第12课 从计划经济到市场经济(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修二 第12课 从计划经济到市场经济(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 452.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-15 09:56:37 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

课程标准:

1、了解十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

2、简述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

3、了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

第12课 从计划经济到市场经济

一、伟大的历史转折

二、经济体制改革

三、社会主义市场经济体制的建立

第12课

从计划经济到市场经济

(1)重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。

(2)抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现了党的政治路线,思想路线的拨乱反正。

(3)做出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。

(4)确定经济建设为党和国家中心工作,在经济工作中实行改革开放的方针。

一、伟大的历史转折------十一届三中全会(1978)

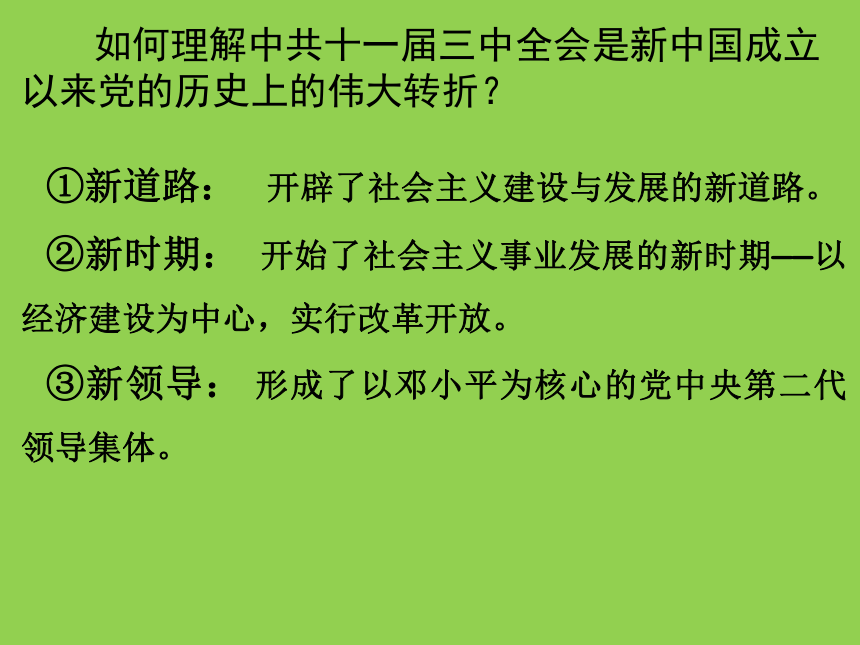

如何理解中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上的伟大转折?

①新道路: 开辟了社会主义建设与发展的新道路。

②新时期: 开始了社会主义事业发展的新时期——以经济建设为中心,实行改革开放。

③新领导: 形成了以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。

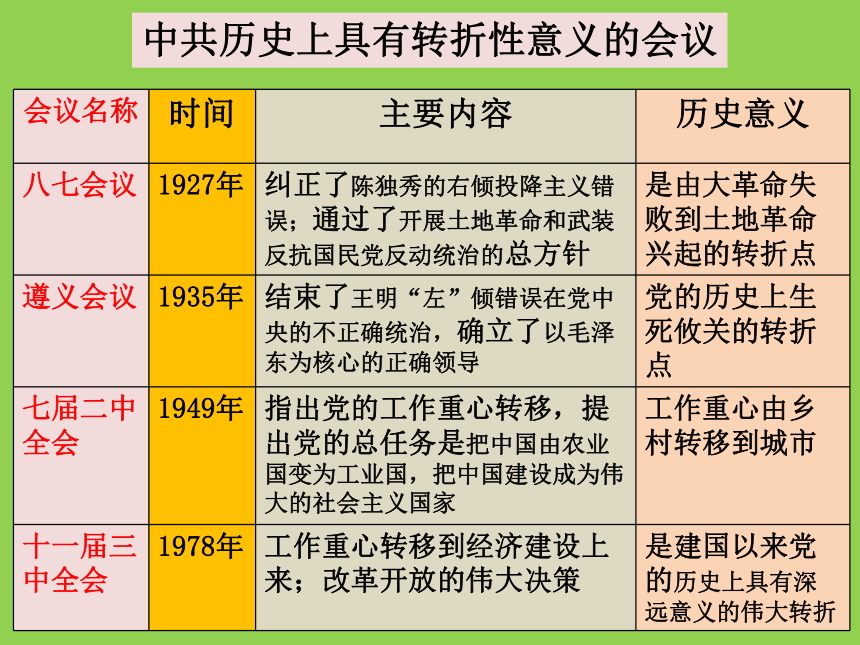

中共历史上具有转折性意义的会议

会议名称 时间 主要内容 历史意义

八七会议 1927年 纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针 是由大革命失败到土地革命兴起的转折点

遵义会议 1935年 结束了王明“左”倾错误在党中央的不正确统治,确立了以毛泽东为核心的正确领导 党的历史上生死攸关的转折点

七届二中全会 1949年 指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家 工作重心由乡村转移到城市

十一届三中全会 1978年 工作重心转移到经济建设上来;改革开放的伟大决策 是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折

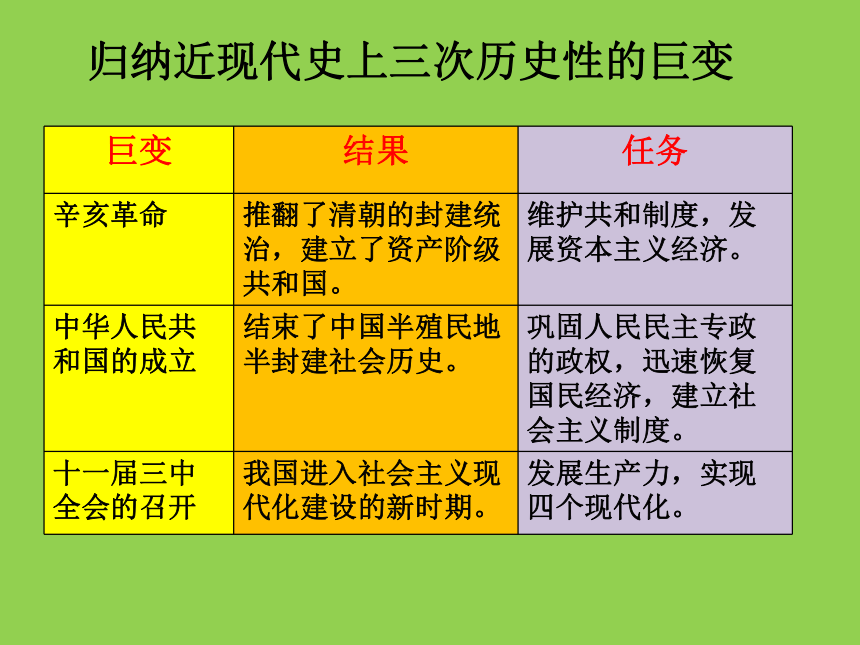

归纳近现代史上三次历史性的巨变

巨变 结果 任务

辛亥革命 推翻了清朝的封建统治,建立了资产阶级共和国。 维护共和制度,发展资本主义经济。

中华人民共和国的成立 结束了中国半殖民地半封建社会历史。 巩固人民民主专政的政权,迅速恢复国民经济,建立社会主义制度。

十一届三中全会的召开 我国进入社会主义现代化建设的新时期。 发展生产力,实现四个现代化。

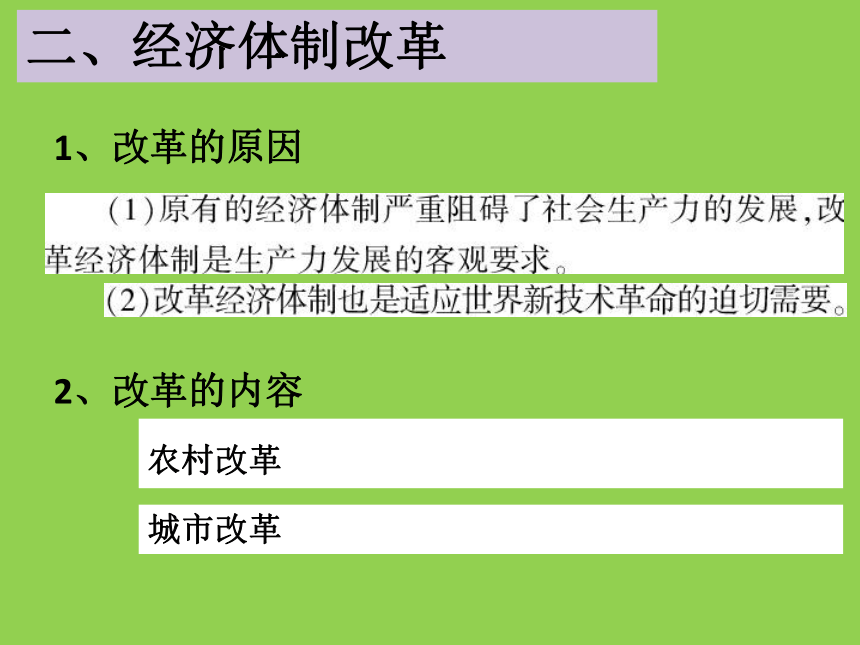

二、经济体制改革

农村改革

城市改革

1、改革的原因

2、改革的内容

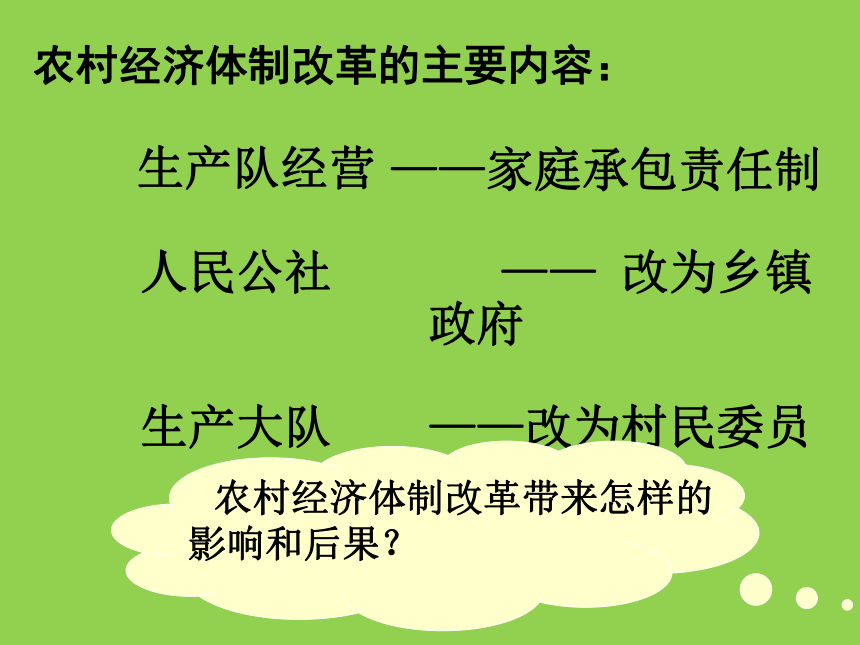

农村经济体制改革的主要内容:

生产队经营

人民公社 —— 改为乡镇政府

生产大队 ——改为村民委员会

——家庭承包责任制

农村经济体制改革带来怎样的影响和后果?

抉择 ——18个红手印的生死文书:

……如果村干部坐牢杀头,其他农户保证把他们的小孩养到18岁。

中国农村改革第一村—安徽省凤阳县小岗村

1980年,四川首先在广汉县进行了人民公社政社分开、恢复乡政府的改革试点。图为取消人民公社后全国最早建立的四川广汉县向阳乡人民政府。

家庭联产承包责任制示意图

解放农村生产力

土地依然是集体所有

农民没有所有权

农民获得使用权

农民获得经营权

中国特色模式

家庭联

产承包

责任制

形式

目的

性质

【知识导图】

建国后农村生产关系的四次调整

调整步骤 时间 核心内容 结果

土地改革运动

农业合作化运动

人民公社化运动

家庭联产

承包责任制

废除封建土地所有制为农民土地所有制

解放生产力,为工业化开辟道路

把土地等生产资料由私有制改造成公有制

进一步提高生产力,但后期过粗过急

提高公有化的程度与扩大规模

严重挫伤农民的生产积极性

公有制前提下改变经营管理方式分配方式

调动了农民积极性,推动农业生产的发展

纵向梳理

1953-1956

1950-1952

1958年

1978年以后

(1)农业是国民经济的基础,农业的健康发展是整个国民经济发展的基础。而农村改革又直接关系到农业生产能否得到健康发展。

(2)建国以来对社会主义道路的探索,在农村中失误的危害远远大于城市,且已关系到农民的温饱问题,必须首先在农村进行改革。

(3)农村中一些思想束缚打破较早的地区,当地农民和地方领导已经大胆地开始进行改革试验,农村已出现了改革势在必行的趋势。

新时期经济体制改革为什么首先从农村突破?

小结:农村经济体制改革的措施

1、经营管理:由高度集中统一到分户经营、自负盈亏

2、分配方式:由平均分配到按劳分配

3、基层组织:由人民公社、生产大队到乡、镇、村

4、经济管理:由统购派购制度到市场机制

5、产业结构:由单一型到多样型,大力发展乡镇企业

2.城市改革

(1)内容

①中心环节:增强 ,搞活企业。

②管理体制:实行 ,简政放权。

③所有制形式:变 为以公有制经济为主体、 经济共同发展。

④分配制度:实行以 为主、多种分配方式并存的分配制度。

企业活力

政企分开

单一的公有制经济

多种所有制

按劳分配

1.管理体制

实行政企分开、_________,使企业成为自主经营的社会主义商品生产者和经营者。

2.所有制

变单一的公有制经济为以___________为主体、多种所有制经济共同发展。

3.分配体制

实行以_________为主、多种分配方式并存。

简政放权

公有制经济

按劳分配

城市改革的关键------国有企业改革

经济体制改革的作用:

调动了各方面的积极性,

极大地解放了社会生产力,

推动了国民经济的高速发展。

1958——1978年20年间我国工农业总产值年增长率只有5.7%,而1978——1988年这10年间,年增长率变为9.6%,开始超过当年亚洲四小龙经济起飞速度。

——《中国现代史资料选辑》

三、社会主义市场经济体制的建立

1、背景:

改革开放后,生产力的解放和发展(物质基础)。

邓小平南方谈话,冲破思想束缚(思想基础)。

(1)提出:

(2)目标确立:

(3)基本框架确立:

(4)理论完善:

(5)基本建立:

(6)进一步完善:

2、建立过程

1992年邓小平南巡谈话

中共十四大明确提出

中共十四届三中全会通过《决议》

中共十五大

21世纪初

中共十六大和加入世贸组织后得到进一步完善

3、社会主义主义市场经济逐步建立和完善,对中国经济发展产生哪些影响

1.社会生产力高速发展,国民经济迅速增长

2.人民生活水平得到提高

3.有利于中国适应经济全球化,中国加入WTO

……

1.由群众自发到政府推动、推广。

2.从个别地区先行试点到全国逐步推广。

3.从农村起步,迅速向城市推进。

4.家庭联产承包责任制和国有企业改革是经济体制改革的主要内容。

5 .从计划经济到市场经济。

我国经济体制改革的四个特点

市场经济体制的建立过程示意图

社会主义市场经济体制

邓小平南方谈话

十四届三中全会

中共

十五大

中共

十四大

条 件

提 出

具 体

深 化

【知识导图】

我国的计划经济体制建立于“一五计划”末期,随着三大改造的顺利进行,逐渐建立生产资料公有制为基础的社会主义计划经济体制。

⑵基本特征:

高度集中统一,国家以行政手段调节经济运行

⑶积极作用:

在共和国早期,对集中人力、物力、财力进行国家重点建设,促进“一五计划”超额完成,保证市场稳定和人民的基本需求,发挥过重要作用。

⑷消极作用:

在计划经济体制下,各种商品的生产计划和销售价格都由中央统一制定,影响了人们的生产积极性,束缚了生产力的发展,导致商品供应严重不足,给人们生活带来了极大的不便。

计划经济体制

⑴建立:

基本特征:通过价格、供求、竞争之间的相互作用和影响,推动资源的流动与分配。

积极作用:提高资源的使用效率,从而促进社会经济的发展。

消极作用:市场不是万能的,存在一定的盲目性、自发性、滞后性。

建立国家对经济的宏观调控体系

市场经济体制

经济体制是指在一定所有制基础上的组织管理国民经济的体系和制度。

全面认识社会主义经济体制改革

(1)改革的前提是坚持社会主义制度。

(2)改革的内容是调整、改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列环节。

(3)改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

(4)改革的实质是社会主义制度的自我完善和发展。

■ 1949—1956年:以公有制为主体的多种经济成分并存;

■ 1956—1978年:单一的计划经济体制;

■ 1978—1992年:计划经济为主,市场调节为辅的经济体制;

■十四大后,正式确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标;

■ 2000年底,初步建立了社会主义市场经济体制。

知识归纳:

新中国建立后我国经济体制的变化

课程标准:

1、了解十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

2、简述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

3、了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

第12课 从计划经济到市场经济

一、伟大的历史转折

二、经济体制改革

三、社会主义市场经济体制的建立

第12课

从计划经济到市场经济

(1)重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。

(2)抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现了党的政治路线,思想路线的拨乱反正。

(3)做出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。

(4)确定经济建设为党和国家中心工作,在经济工作中实行改革开放的方针。

一、伟大的历史转折------十一届三中全会(1978)

如何理解中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上的伟大转折?

①新道路: 开辟了社会主义建设与发展的新道路。

②新时期: 开始了社会主义事业发展的新时期——以经济建设为中心,实行改革开放。

③新领导: 形成了以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。

中共历史上具有转折性意义的会议

会议名称 时间 主要内容 历史意义

八七会议 1927年 纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针 是由大革命失败到土地革命兴起的转折点

遵义会议 1935年 结束了王明“左”倾错误在党中央的不正确统治,确立了以毛泽东为核心的正确领导 党的历史上生死攸关的转折点

七届二中全会 1949年 指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家 工作重心由乡村转移到城市

十一届三中全会 1978年 工作重心转移到经济建设上来;改革开放的伟大决策 是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折

归纳近现代史上三次历史性的巨变

巨变 结果 任务

辛亥革命 推翻了清朝的封建统治,建立了资产阶级共和国。 维护共和制度,发展资本主义经济。

中华人民共和国的成立 结束了中国半殖民地半封建社会历史。 巩固人民民主专政的政权,迅速恢复国民经济,建立社会主义制度。

十一届三中全会的召开 我国进入社会主义现代化建设的新时期。 发展生产力,实现四个现代化。

二、经济体制改革

农村改革

城市改革

1、改革的原因

2、改革的内容

农村经济体制改革的主要内容:

生产队经营

人民公社 —— 改为乡镇政府

生产大队 ——改为村民委员会

——家庭承包责任制

农村经济体制改革带来怎样的影响和后果?

抉择 ——18个红手印的生死文书:

……如果村干部坐牢杀头,其他农户保证把他们的小孩养到18岁。

中国农村改革第一村—安徽省凤阳县小岗村

1980年,四川首先在广汉县进行了人民公社政社分开、恢复乡政府的改革试点。图为取消人民公社后全国最早建立的四川广汉县向阳乡人民政府。

家庭联产承包责任制示意图

解放农村生产力

土地依然是集体所有

农民没有所有权

农民获得使用权

农民获得经营权

中国特色模式

家庭联

产承包

责任制

形式

目的

性质

【知识导图】

建国后农村生产关系的四次调整

调整步骤 时间 核心内容 结果

土地改革运动

农业合作化运动

人民公社化运动

家庭联产

承包责任制

废除封建土地所有制为农民土地所有制

解放生产力,为工业化开辟道路

把土地等生产资料由私有制改造成公有制

进一步提高生产力,但后期过粗过急

提高公有化的程度与扩大规模

严重挫伤农民的生产积极性

公有制前提下改变经营管理方式分配方式

调动了农民积极性,推动农业生产的发展

纵向梳理

1953-1956

1950-1952

1958年

1978年以后

(1)农业是国民经济的基础,农业的健康发展是整个国民经济发展的基础。而农村改革又直接关系到农业生产能否得到健康发展。

(2)建国以来对社会主义道路的探索,在农村中失误的危害远远大于城市,且已关系到农民的温饱问题,必须首先在农村进行改革。

(3)农村中一些思想束缚打破较早的地区,当地农民和地方领导已经大胆地开始进行改革试验,农村已出现了改革势在必行的趋势。

新时期经济体制改革为什么首先从农村突破?

小结:农村经济体制改革的措施

1、经营管理:由高度集中统一到分户经营、自负盈亏

2、分配方式:由平均分配到按劳分配

3、基层组织:由人民公社、生产大队到乡、镇、村

4、经济管理:由统购派购制度到市场机制

5、产业结构:由单一型到多样型,大力发展乡镇企业

2.城市改革

(1)内容

①中心环节:增强 ,搞活企业。

②管理体制:实行 ,简政放权。

③所有制形式:变 为以公有制经济为主体、 经济共同发展。

④分配制度:实行以 为主、多种分配方式并存的分配制度。

企业活力

政企分开

单一的公有制经济

多种所有制

按劳分配

1.管理体制

实行政企分开、_________,使企业成为自主经营的社会主义商品生产者和经营者。

2.所有制

变单一的公有制经济为以___________为主体、多种所有制经济共同发展。

3.分配体制

实行以_________为主、多种分配方式并存。

简政放权

公有制经济

按劳分配

城市改革的关键------国有企业改革

经济体制改革的作用:

调动了各方面的积极性,

极大地解放了社会生产力,

推动了国民经济的高速发展。

1958——1978年20年间我国工农业总产值年增长率只有5.7%,而1978——1988年这10年间,年增长率变为9.6%,开始超过当年亚洲四小龙经济起飞速度。

——《中国现代史资料选辑》

三、社会主义市场经济体制的建立

1、背景:

改革开放后,生产力的解放和发展(物质基础)。

邓小平南方谈话,冲破思想束缚(思想基础)。

(1)提出:

(2)目标确立:

(3)基本框架确立:

(4)理论完善:

(5)基本建立:

(6)进一步完善:

2、建立过程

1992年邓小平南巡谈话

中共十四大明确提出

中共十四届三中全会通过《决议》

中共十五大

21世纪初

中共十六大和加入世贸组织后得到进一步完善

3、社会主义主义市场经济逐步建立和完善,对中国经济发展产生哪些影响

1.社会生产力高速发展,国民经济迅速增长

2.人民生活水平得到提高

3.有利于中国适应经济全球化,中国加入WTO

……

1.由群众自发到政府推动、推广。

2.从个别地区先行试点到全国逐步推广。

3.从农村起步,迅速向城市推进。

4.家庭联产承包责任制和国有企业改革是经济体制改革的主要内容。

5 .从计划经济到市场经济。

我国经济体制改革的四个特点

市场经济体制的建立过程示意图

社会主义市场经济体制

邓小平南方谈话

十四届三中全会

中共

十五大

中共

十四大

条 件

提 出

具 体

深 化

【知识导图】

我国的计划经济体制建立于“一五计划”末期,随着三大改造的顺利进行,逐渐建立生产资料公有制为基础的社会主义计划经济体制。

⑵基本特征:

高度集中统一,国家以行政手段调节经济运行

⑶积极作用:

在共和国早期,对集中人力、物力、财力进行国家重点建设,促进“一五计划”超额完成,保证市场稳定和人民的基本需求,发挥过重要作用。

⑷消极作用:

在计划经济体制下,各种商品的生产计划和销售价格都由中央统一制定,影响了人们的生产积极性,束缚了生产力的发展,导致商品供应严重不足,给人们生活带来了极大的不便。

计划经济体制

⑴建立:

基本特征:通过价格、供求、竞争之间的相互作用和影响,推动资源的流动与分配。

积极作用:提高资源的使用效率,从而促进社会经济的发展。

消极作用:市场不是万能的,存在一定的盲目性、自发性、滞后性。

建立国家对经济的宏观调控体系

市场经济体制

经济体制是指在一定所有制基础上的组织管理国民经济的体系和制度。

全面认识社会主义经济体制改革

(1)改革的前提是坚持社会主义制度。

(2)改革的内容是调整、改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列环节。

(3)改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

(4)改革的实质是社会主义制度的自我完善和发展。

■ 1949—1956年:以公有制为主体的多种经济成分并存;

■ 1956—1978年:单一的计划经济体制;

■ 1978—1992年:计划经济为主,市场调节为辅的经济体制;

■十四大后,正式确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标;

■ 2000年底,初步建立了社会主义市场经济体制。

知识归纳:

新中国建立后我国经济体制的变化

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势