第六章 万有引力与航天 测试题

文档属性

| 名称 | 第六章 万有引力与航天 测试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 254.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-02-15 21:29:30 | ||

图片预览

文档简介

第六章《万有引力与航天》测试题

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.行星A和B都可看作均匀球体,其质量之比是2:1,半径之比是1:2,则两颗行星的第一宇宙速度之比为( )

A.2:1 B.1:2 C.1:1 D.4:1

2.行星绕恒星运动的轨道如果是圆,那么它的运行周期T的平方与轨道半径r的三次方的比为常数,即:,关于常数k的大小,下列说法中正确的是:( )

A.只与行星的质量有关

B.只与恒星的质量有关

C.与恒星的质量与行星的质量都有关

D.与恒星的质量与行星的运行速度有关

3.两颗人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,周期之比为TA∶TB=1∶8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )

A.RA∶RB=4∶1,vA∶vB=1∶2 B.RA∶RB=4∶1,vA∶vB=2∶1

C.RA∶RB=1∶4,vA∶vB=1∶2 D.RA∶RB=1∶4,vA∶vB=2∶1

4.要使两个物体间的万有引力减小到原来的1/4,可行的方法是( )

A.把两个物体的质量都减为原来的一半,其他不变

B.把两个物体间的距离减为原来的一半,其他不变

C.使一个物体的质量减为原来的一半,另一个不变,两个物体间的距离增为原来的2倍

D.使两个物体的质量和两个物体间的距离都增加为原来的2倍

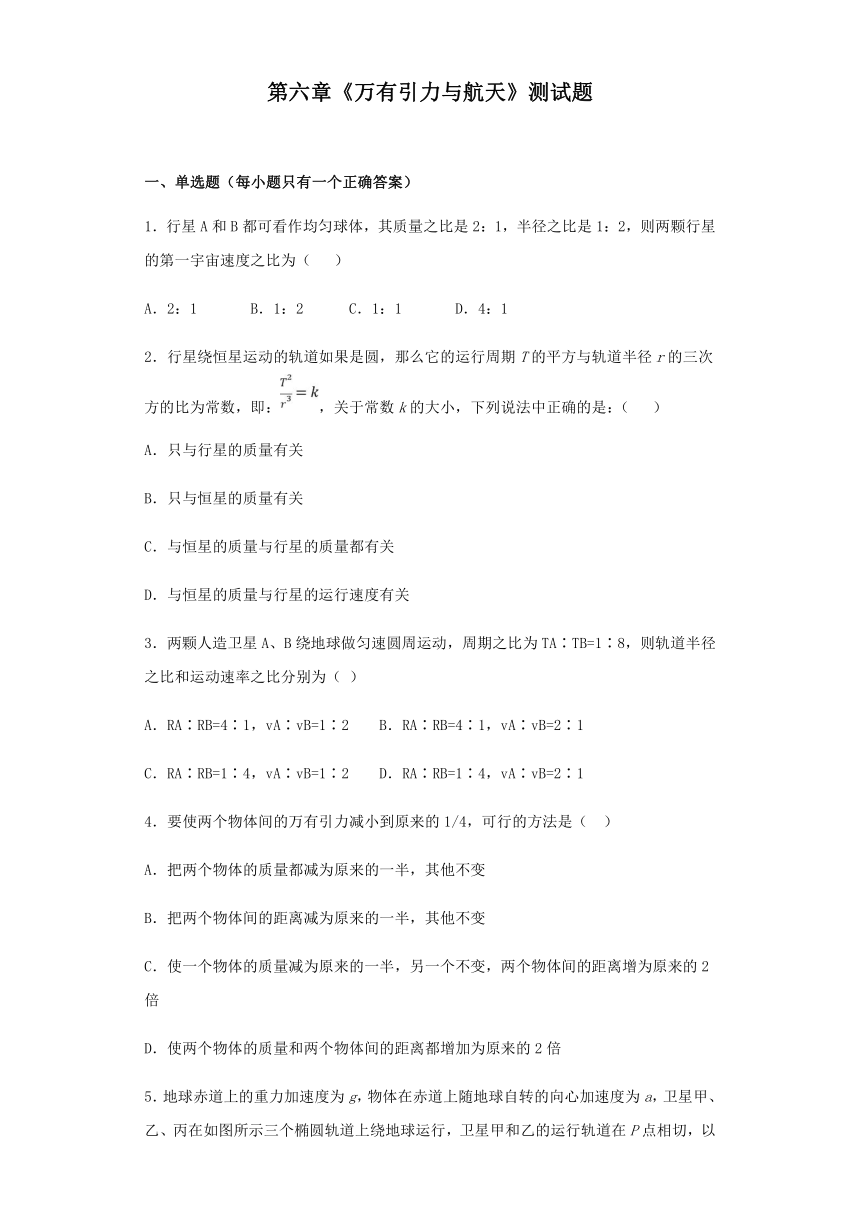

5.地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,卫星甲、乙、丙在如图所示三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切,以下说法中正确的是( )

A.如果地球自转的角速度突然变为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来

B.卫星甲、乙经过P点时的加速度大小相等

C.卫星甲的周期最小

D.三个卫星在远地点的速度可能大于第一宇宙速度

6.下列说法中正确的是( )

A.重力和电场力做功都与运动路径无关

B.在经典力学中,位移和时间的测量都与参考系选择有关

C.牛顿发现了万有引力定律,并计算出地球和太阳之间万有引力的大小

D.惯性定律在任何参考系中都成立

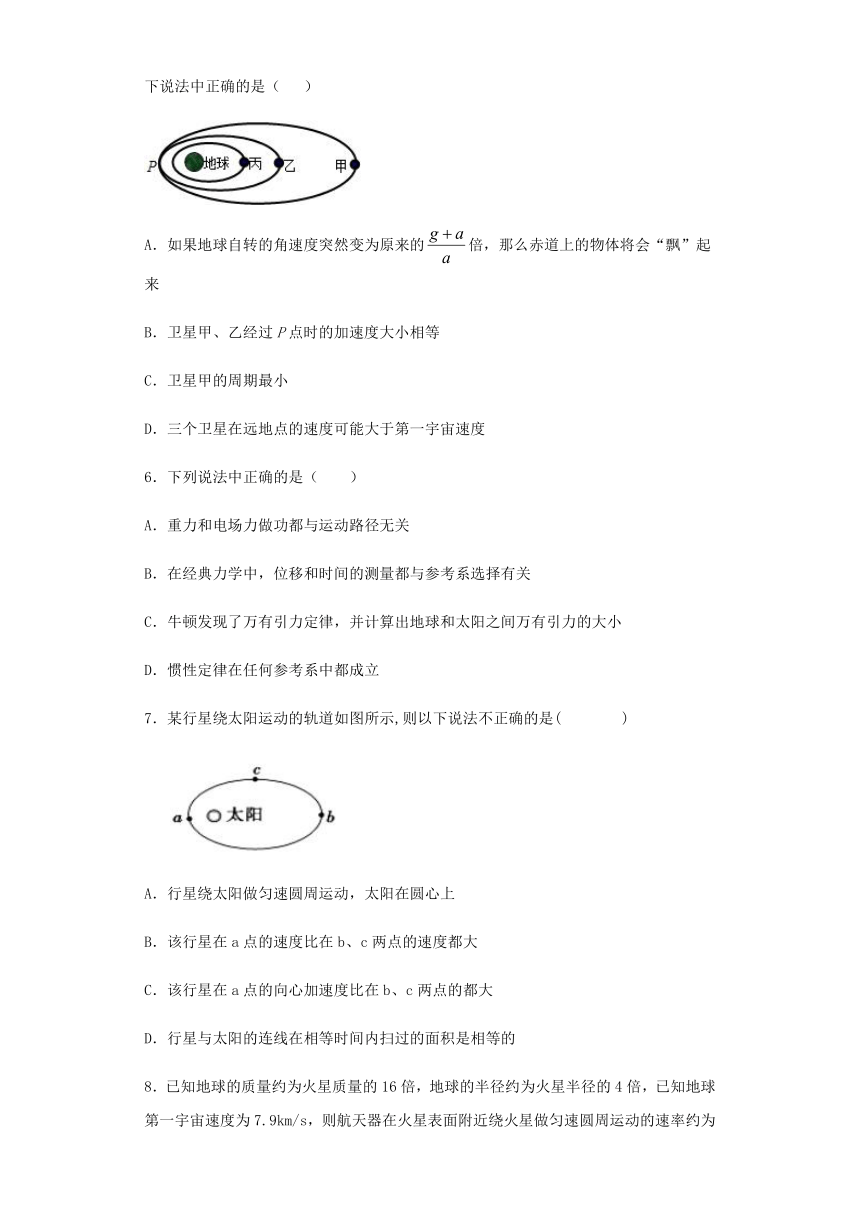

7.某行星绕太阳运动的轨道如图所示,则以下说法不正确的是( ??)

A.行星绕太阳做匀速圆周运动,太阳在圆心上

B.该行星在a点的速度比在b、c两点的速度都大

C.该行星在a点的向心加速度比在b、c两点的都大

D.行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积是相等的

8.已知地球的质量约为火星质量的16倍,地球的半径约为火星半径的4倍,已知地球第一宇宙速度为7.9km/s,则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为( )

A.3.95km/s B.15.8km/s C.17.7km/s D.3.5km/s

9.一宇航员在一星球表面高度为h处以水平速度为v0抛出一物体,经时间t落到地面,已知该星球半径为R,忽略星球的自转.下列说法正确的是( )

A.该星球的质量为 B.该星球的质量为

C.该星球的第一宙速度为 D.该星球的第一宇宙速度为

10.双星系统中两个星球A、B的质量都是m,相距L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动.实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期理论值T0,且=k(k<1),于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球C的影响,并认为C位于A、B的连线正中间,相对A、B静止,则A、B组成的双星系统周期理论值T0及C的质量分别为( )

A. , B.,

C., D.,

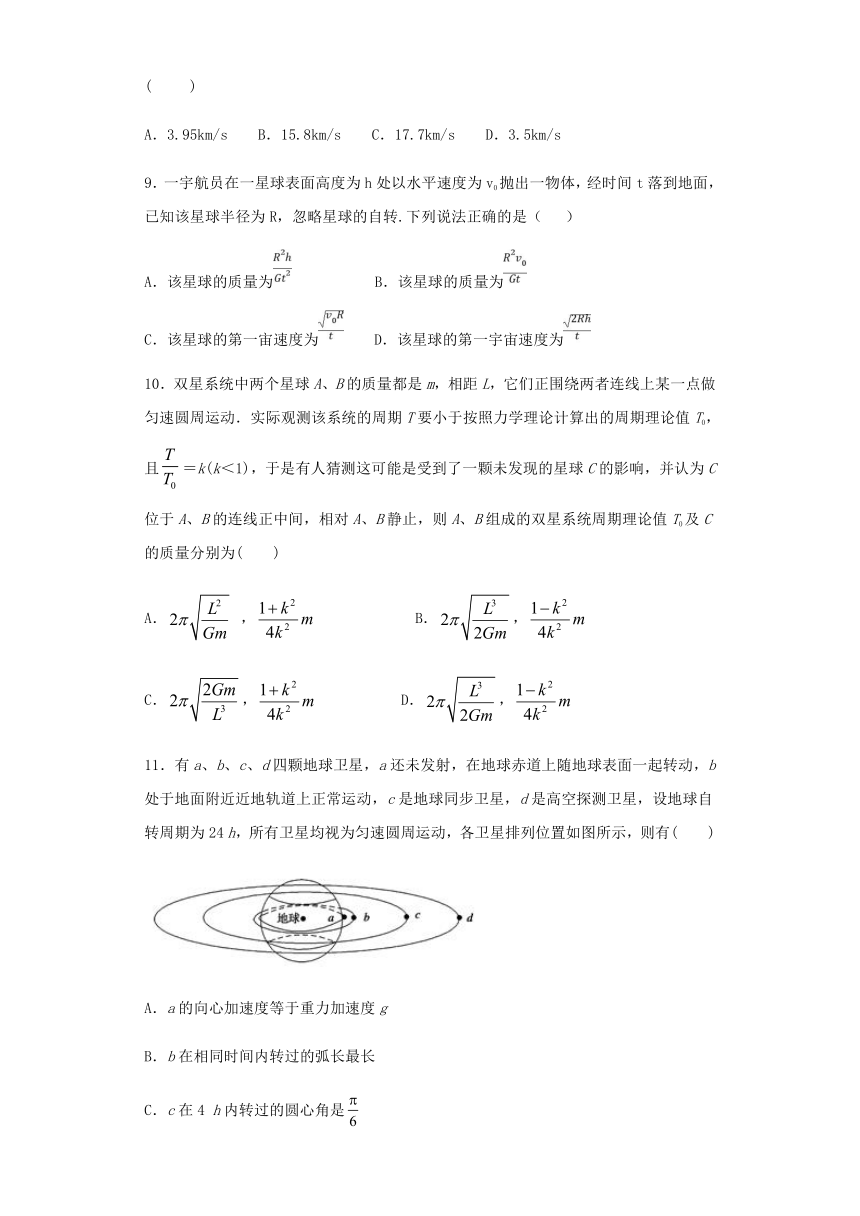

11.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,设地球自转周期为24 h,所有卫星均视为匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则有( )

A.a的向心加速度等于重力加速度g

B.b在相同时间内转过的弧长最长

C.c在4 h内转过的圆心角是

D.d的运动周期有可能是23 h

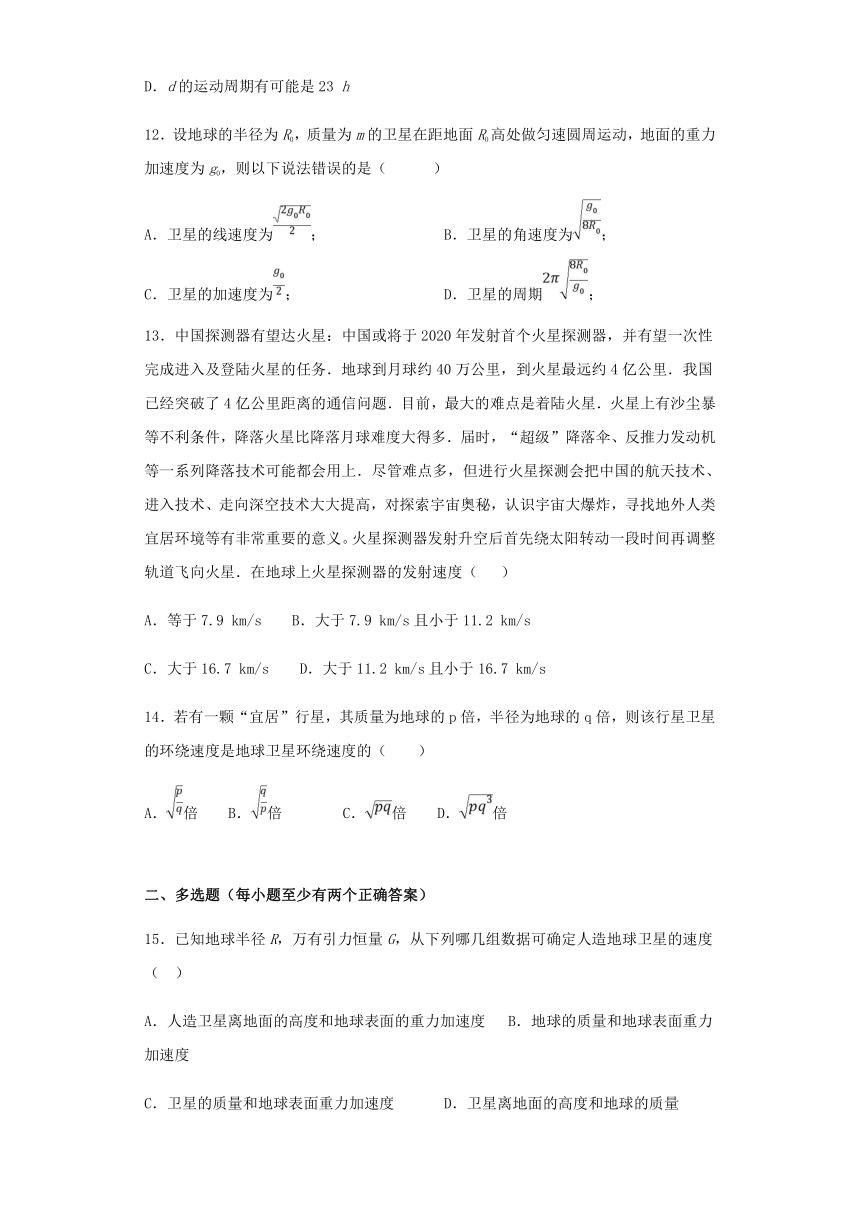

12.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g0,则以下说法错误的是( )

A.卫星的线速度为; B.卫星的角速度为;

C.卫星的加速度为; D.卫星的周期;

13.中国探测器有望达火星:中国或将于2020年发射首个火星探测器,并有望一次性完成进入及登陆火星的任务.地球到月球约40万公里,到火星最远约4亿公里.我国已经突破了4亿公里距离的通信问题.目前,最大的难点是着陆火星.火星上有沙尘暴等不利条件,降落火星比降落月球难度大得多.届时,“超级”降落伞、反推力发动机等一系列降落技术可能都会用上.尽管难点多,但进行火星探测会把中国的航天技术、进入技术、走向深空技术大大提高,对探索宇宙奥秘,认识宇宙大爆炸,寻找地外人类宜居环境等有非常重要的意义。火星探测器发射升空后首先绕太阳转动一段时间再调整轨道飞向火星.在地球上火星探测器的发射速度( )

A.等于7.9 km/s B.大于7.9 km/s且小于11.2 km/s

C.大于16.7 km/s D.大于11.2 km/s且小于16.7 km/s

14.若有一颗“宜居”行星,其质量为地球的p倍,半径为地球的q倍,则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的( )

A.倍 B.倍 C.倍 D.倍

二、多选题(每小题至少有两个正确答案)

15.已知地球半径R,万有引力恒量G,从下列哪几组数据可确定人造地球卫星的速度( )

A.人造卫星离地面的高度和地球表面的重力加速度 B.地球的质量和地球表面重力加速度

C.卫星的质量和地球表面重力加速度 D.卫星离地面的高度和地球的质量

16.天文学上把两个相距较近,由于彼此的引力作用而沿各自的轨道互相环绕旋转的恒星系统称为“双星”系统,设一双星系统中的两个子星保持距离不变,共同绕着连线上的某一点以不同的半径做匀速圆周运动,则( )

A.两子星的角速度的大小一定相等

B.两子星的线速度的大小一定相等

C.两子星受到的向心力的大小一定相等

D.两子星的向心加速度的大小一定相等

17.经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间.已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里.假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较( )

A.“神舟星”的轨道半径大 B.“神舟星”的公转周期大

C.“神舟星”的加速度大 D.“神舟星”的角速度大

18.如图所示,卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,卫星C绕地球做椭圆运动,且和卫星A、B轨道相切,以下说法正确的是( )

A.卫星B的机械能大于卫星A的机械能

B.某时刻B的速度可能大于C的速度

C.若已知A、B的周期可求出C的周期

D.卫星C的加速度可能大于卫星A的加速度

19.关于同步卫星下列说法正确的是( )

A.同步卫星的质量一定相同

B.同步卫星不可能通过通辽地区的正上空

C.运行周期有可能小于

D.同步卫星距离地面高度一定相同

三、实验题

20.某同学用如图甲所示的装置测定一物块的质量.将一端带有定滑轮的长木板放在水平桌面上,物块左端通过细线与力传感器和重物连接,右端连接穿过打点计时器的纸带,该同学通过改变重物的质量,获得多组实验数据,画出了物块加速度与所受细线拉力F的关系,如图乙

(1)该同学测得物块的质量m=_______0.5kg

(2)取重力加速度,还可以得出物块和木板之间的动摩擦因数μ=______.

(3)下面做法可以减小物块质量测量误差的是

A.尽量减小滑轮处的摩擦

B.尽量使重物的质量远小于物块的质量

C.实验前将长木板右侧适当抬高以平衡摩擦力

D.多次改变重物的质量进行多次实验

21.某航空科研小组相互协作完成了下面的实验:

A.太空中的小组成员驾驶飞船在距X星球一定高度的P点时,正对着X星球发射一个激光脉冲,经过时间t1后收到反射回来的信号;

B.太空中小组成员在P点观察X星球时发现视角为60°;

C.小组成员驾驶飞船在X星球表面着陆后,把一个弹射器固定在星球表面上,以一定的速度竖直向上弹射一个小球,测得小球从弹射到落回的时间为t2;

D.地球上的小组成员用同样的弹射器在地球表面上,以相同的速度竖直向上弹射一个小球,测得小球在空中运动的时间为t3;

E.地球上的小组成员将同样的弹射器平放在水平桌面上,以相同的速度水平弹射一个小球,测得小球的水平射程为x,桌面离地高度为h;

F.他们查资料得知万有引力常量为G,光速为c.

根据上述实验数据,可知算出(用上述的物理量表示)

(1)X星球表面距P点的距离为H= .

(2)X星球的半径为R= .

(3)地球表面的重力加速度为g= .

(4)X星球表面的重力加速度为g1= .

(5)X星球的密度为ρ= .

四、解答题

22.宇航员王亚平在“天宫一号”飞船内进行了我国首次太空授课.若已知飞船绕地球做匀速圆周运动的周期为,地球半径为,地球表面重力加速度,求:

(1)地球的第一宇宙速度;

(2)飞船离地面的高度.

23.多个星球组成的系统中两个星球A、B的质量都是m,A、B相距L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期值T0,为T=0.1T0,更精密的观测证实该系统是受到了另一颗不发光的星球C的影响,C位于双星A、B的连线正中间,已知万有引力常量G,求:

(1)两个星球A、B组成的双星系统周期理论值T0;(用G、m、L表示)

(2)星球C的质量是A、B的质量m多少倍?

参考答案

1.A 2.B 3.D 4.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.D 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A 15.AD 16.BD 17.CD 18.BC 19.BD

20.(1)(2)(3)AD

21.(1);(2);(3);(4);(5)

22.(1) (2)

23.