人教版部编 七年级下册 第6课 北宋的政治 (共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编 七年级下册 第6课 北宋的政治 (共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-15 23:21:38 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第 6 课

北宋的统治

1、“突如其来”的皇位

960年

赵匡胤(宋太祖)

东京(开封)

北宋

时 间:

建立者:

都 城:

史 称:

陈桥兵变,黄袍加身

宋

太

祖

像

虽然当了皇帝,

可宝宝心里苦,

烦恼太多了

结合已经学过的知识思考:

宋朝建立初年,存在哪些问题

影响统治?

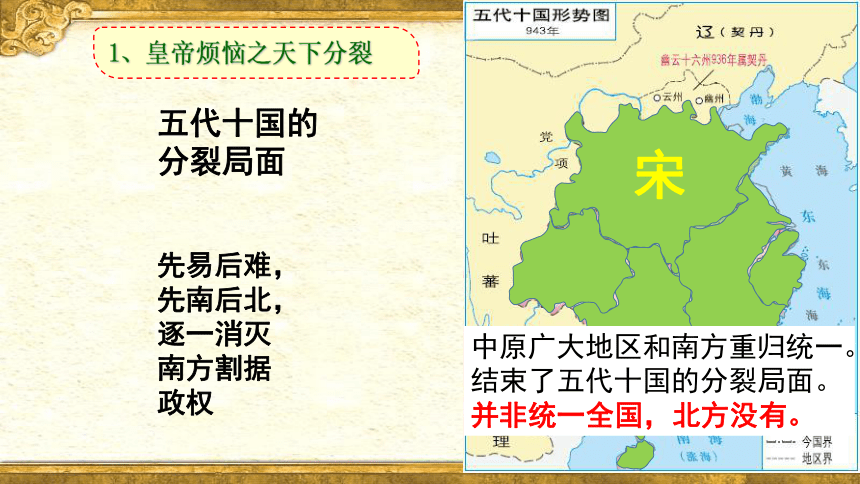

1、皇帝烦恼之天下分裂

宋

中原广大地区和南方重归统一。结束了五代十国的分裂局面。并非统一全国,北方没有。

五代十国的

分裂局面

先易后难,

先南后北,

逐一消灭

南方割据

政权

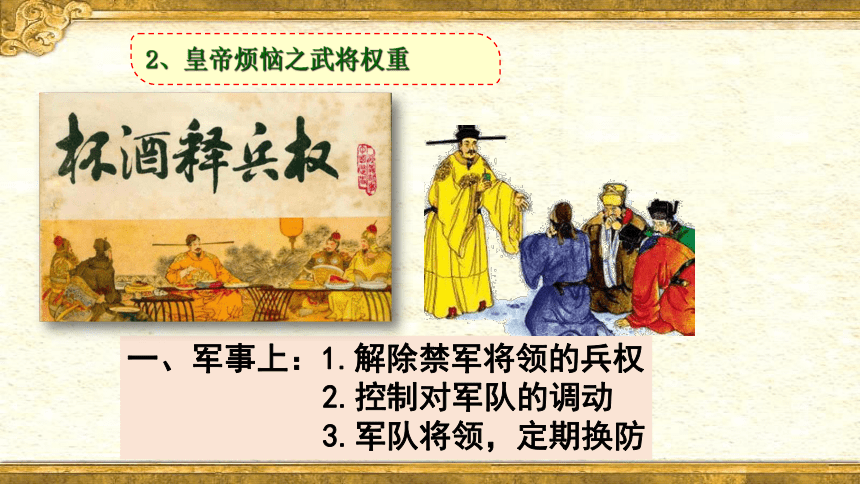

2、皇帝烦恼之武将权重

一、军事上:1.解除禁军将领的兵权

2.控制对军队的调动

3.军队将领,定期换防

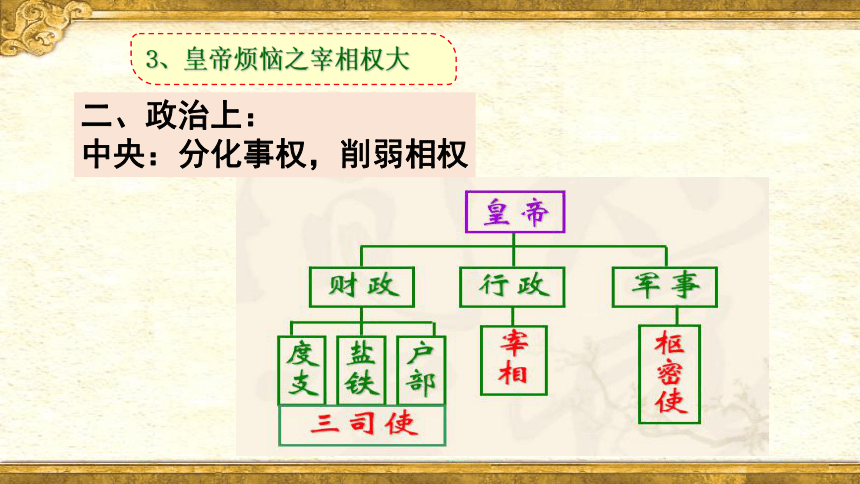

3、皇帝烦恼之宰相权大

二、政治上:

中央:分化事权,削弱相权

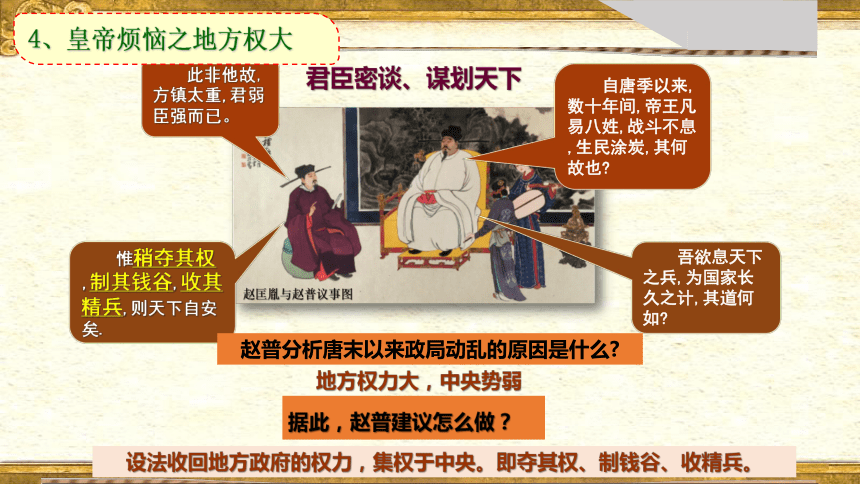

赵匡胤与赵普议事图

君臣密谈、谋划天下

自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么?

地方权力大,中央势弱

据此,赵普建议怎么做?

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。

4、皇帝烦恼之地方权大

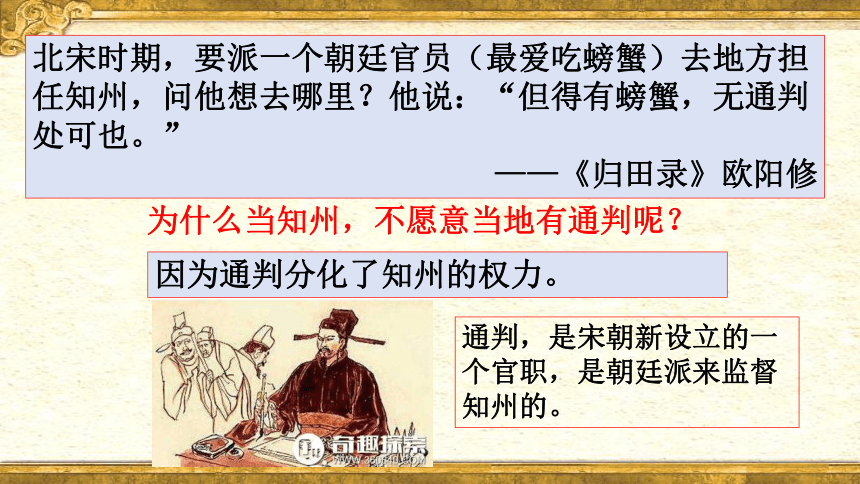

北宋时期,要派一个朝廷官员(最爱吃螃蟹)去地方担任知州,问他想去哪里?他说:“但得有螃蟹,无通判处可也。”

——《归田录》欧阳修

为什么当知州,不愿意当地有通判呢?

通判,是宋朝新设立的一个官职,是朝廷派来监督知州的。

因为通判分化了知州的权力。

地方上:1.派文臣担任州县的长官

2.设置通判,分化知州的权力

二、政治上:

中央:分化事权,削弱相权

三、经济上:取消节度使收税权力,设置转运使,把地方财政收归中央

漫画反映出宋太祖为加强中央集权采取了什么措施?

地方上:1.派文臣担任州县的长官

2.设置通判,分化知州的权力

二、政治上:

中央:分化事权,削弱相权

宋太祖为加强中央集权采取了哪些措施?

一、军事上:1.解除禁军将领的兵权

2.控制对军队的调动

3.军队将领,定期换防

三、经济上:取消节度使收税权力,设置转运使,把地方财政收归中央

材料:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,它们的开国君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。

——《中国历史·第二册 第5课》

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

重文轻武

重文轻武政策

据统计,咸平元年(998)至靖康元年(1126)朝中显要官僚,武人出身仅占官僚总数4.5%,而科举出身者则占总数39.9%

北宋政治家、文学家。天圣八年进士,修《新唐书》。宋英宗时,官至枢密副使(兵权)、参知政事(行政权)。

文臣统兵的代表:欧阳修

《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,

书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,

书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,

书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,

书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,

六经勤向窗前读。

曾因国难披金甲,

不为家贫卖宝刀。

——(宋)曹翰《退将诗》

做人莫做军,

做铁莫做针。

——(宋)谚语

宁为百夫长,胜作一书生!

万般皆下品,

唯有读书高!

VS

唐朝武将

宋代文臣

为什么会发生这种变化?

措 施

任用官员

科举制度

重用文官,压制武将;武将受文官监督和管束;文官地位和待遇都高于武将。

增加取士名额,提高进士地位。

重文臣、轻武将

重科举,纳人才

重文轻武政策

应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白鹿洞书院(今江西九江庐山)、嵩阳书院并称宋朝四大书院。

宋朝范仲淹、岳飞、文天祥、陆秀夫等皆科举出身。而这些寒门出身的士子一旦登第,多怀忠君爱国之心。宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚。世人多称宋朝为士大夫政治的黄金时代。

想一想,这种重文轻武的政策会带来怎样的影响?

扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,有利于政权的稳定和社会的安定。

消极影响

文臣掌兵,不熟悉军务

将不专兵,兵无常帅,导致军队战斗力减弱

积极影响

第 6 课

北宋的统治

北宋的建立,结束了安史之乱以来长达300年

的诸侯割据和军阀战乱局面,使民众有了一个

和平安宁的生产生活环境。

在北宋统治者“重文轻武”政策下,一定程度上

促进了社会的进步,但同时也导致了宋朝军事

力量薄弱,为后来对西夏、辽用兵频频失败埋

下了伏笔。

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第 6 课

北宋的统治

1、“突如其来”的皇位

960年

赵匡胤(宋太祖)

东京(开封)

北宋

时 间:

建立者:

都 城:

史 称:

陈桥兵变,黄袍加身

宋

太

祖

像

虽然当了皇帝,

可宝宝心里苦,

烦恼太多了

结合已经学过的知识思考:

宋朝建立初年,存在哪些问题

影响统治?

1、皇帝烦恼之天下分裂

宋

中原广大地区和南方重归统一。结束了五代十国的分裂局面。并非统一全国,北方没有。

五代十国的

分裂局面

先易后难,

先南后北,

逐一消灭

南方割据

政权

2、皇帝烦恼之武将权重

一、军事上:1.解除禁军将领的兵权

2.控制对军队的调动

3.军队将领,定期换防

3、皇帝烦恼之宰相权大

二、政治上:

中央:分化事权,削弱相权

赵匡胤与赵普议事图

君臣密谈、谋划天下

自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么?

地方权力大,中央势弱

据此,赵普建议怎么做?

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。

4、皇帝烦恼之地方权大

北宋时期,要派一个朝廷官员(最爱吃螃蟹)去地方担任知州,问他想去哪里?他说:“但得有螃蟹,无通判处可也。”

——《归田录》欧阳修

为什么当知州,不愿意当地有通判呢?

通判,是宋朝新设立的一个官职,是朝廷派来监督知州的。

因为通判分化了知州的权力。

地方上:1.派文臣担任州县的长官

2.设置通判,分化知州的权力

二、政治上:

中央:分化事权,削弱相权

三、经济上:取消节度使收税权力,设置转运使,把地方财政收归中央

漫画反映出宋太祖为加强中央集权采取了什么措施?

地方上:1.派文臣担任州县的长官

2.设置通判,分化知州的权力

二、政治上:

中央:分化事权,削弱相权

宋太祖为加强中央集权采取了哪些措施?

一、军事上:1.解除禁军将领的兵权

2.控制对军队的调动

3.军队将领,定期换防

三、经济上:取消节度使收税权力,设置转运使,把地方财政收归中央

材料:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,它们的开国君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。

——《中国历史·第二册 第5课》

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

重文轻武

重文轻武政策

据统计,咸平元年(998)至靖康元年(1126)朝中显要官僚,武人出身仅占官僚总数4.5%,而科举出身者则占总数39.9%

北宋政治家、文学家。天圣八年进士,修《新唐书》。宋英宗时,官至枢密副使(兵权)、参知政事(行政权)。

文臣统兵的代表:欧阳修

《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,

书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,

书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,

书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,

书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,

六经勤向窗前读。

曾因国难披金甲,

不为家贫卖宝刀。

——(宋)曹翰《退将诗》

做人莫做军,

做铁莫做针。

——(宋)谚语

宁为百夫长,胜作一书生!

万般皆下品,

唯有读书高!

VS

唐朝武将

宋代文臣

为什么会发生这种变化?

措 施

任用官员

科举制度

重用文官,压制武将;武将受文官监督和管束;文官地位和待遇都高于武将。

增加取士名额,提高进士地位。

重文臣、轻武将

重科举,纳人才

重文轻武政策

应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白鹿洞书院(今江西九江庐山)、嵩阳书院并称宋朝四大书院。

宋朝范仲淹、岳飞、文天祥、陆秀夫等皆科举出身。而这些寒门出身的士子一旦登第,多怀忠君爱国之心。宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚。世人多称宋朝为士大夫政治的黄金时代。

想一想,这种重文轻武的政策会带来怎样的影响?

扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,有利于政权的稳定和社会的安定。

消极影响

文臣掌兵,不熟悉军务

将不专兵,兵无常帅,导致军队战斗力减弱

积极影响

第 6 课

北宋的统治

北宋的建立,结束了安史之乱以来长达300年

的诸侯割据和军阀战乱局面,使民众有了一个

和平安宁的生产生活环境。

在北宋统治者“重文轻武”政策下,一定程度上

促进了社会的进步,但同时也导致了宋朝军事

力量薄弱,为后来对西夏、辽用兵频频失败埋

下了伏笔。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源