第9课《鱼我所欲也》课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课《鱼我所欲也》课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 20:40:23 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

小学生感恩祖国讲话稿范文精选

【导语】我的祖国是华人民共和国,她像一只雄鸡屹立在世界东方,960万平方公里的大地上,56个民族亲如一家,13亿人民斗志昂扬。祖国,每一天都在发生深刻而巨大的变化。祖国的发展变化,唤起我发自心底的声声祝福。为大家整理的,希望对大家有所帮助!

篇一

尊敬的各位领导、老师:

大家好,今天我演讲的题目是《我爱我的祖国》。

我们伟大的祖国是一个山川秀美,气势磅礴的国家,她用自己博大的胸怀孕育出一个伟大的民族――华民族。华民族是一个创造出五千年文明和灿烂文化的民族。1949年10月1日,伴随着雄壮的国歌和天安门广场上徐徐升起的五星红旗,华人民共和国宣告成立了。耻辱和不幸已经成为过去,华民族迎来了新的希望。

改革开放30年来,人民生活不断改善。华民族从未有过像今天这样,以站起来,富强起来的英姿,赢得国际社会的尊敬。国人民从未有过像今天这样意气风发,精神振奋,对前途充满信心。华儿女无不从内心发出深情的欢呼:祝福你,伟大的祖国!

##年5月12日,四川汶川发生特大地震。数以万计的生命瞬间被掩埋。但是在各级政府的领导下,全国军民万众一心,团结协作,终于打赢了这场抗震救灾战争

鱼我所欲也

《孟子》

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待象生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

新课导入

孟子(约前372-前289),名轲,战国中期邹人。是战国时的思想家、政治家、教育家。是儒家学派仅次于孔子的代表人物。他的思想核心是仁义,主张“以民为本”,实行“王道仁政”来达到统一天下的目的,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

作者名片

孟子的政治主张

施行仁政

民贵君轻

人性本善

作者名片

恶 箪 蹴

乡 羹 妾

wù dān cù

xiàng gēng qiè

字词检查

不为苟得也 为宫室之美为之

所恶莫甚于死者

wéi

wèi wéi

wù

字词正音

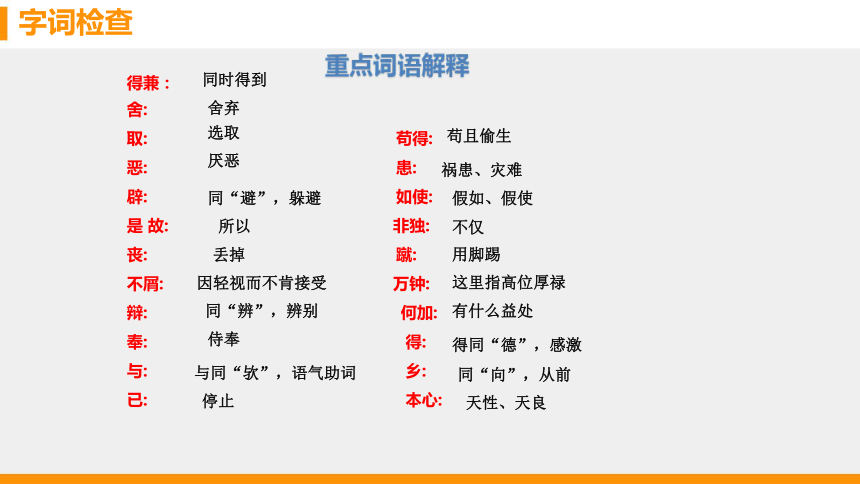

重点词语解释

得兼: 舍:

取: 苟得:

恶: 患:

辟: 如使:

是 故: 非独:

丧: 蹴:

不屑: 万钟:

辩: 何加:

奉: 得:

与: 乡:

已: 本心:

同时得到

舍弃

选取

苟且偷生

厌恶

祸患、灾难

同“避”,躲避

假如、假使

所以

不仅

丢掉

用脚踢

因轻视而不肯接受

这里指高位厚禄

同“辨”,辨别

有什么益处

侍奉

得同“德”,感激

与同“欤”,语气助词

同“向”,从前

停止

天性、天良

字词检查

(1)故患有所不辟也

(2)万钟则不辩礼义而受之

(3)所识穷乏者得我与

(4)乡为身死而不受

“辟”通“避”,躲避。

“辩”通“辨”,辨别。

“乡”通“向”,从前。

通假字

①“得”通“德”,恩惠,这里是感激之意。

②“与”通“欤”,语气词。

字词检查

(1)是:

①非独贤者有是心也

②是亦不可以已乎

(2)甚:

①如使人之所欲莫甚于生

②渔人甚异之

(3)舍:

①舍生而取义者也

②屋舍俨然

此、这种

这种做法

厉害、严重、超过

十分,很

舍弃,放弃

房屋

一词多义

字词检查

(4)与:

①所识穷乏者得我与

②呼尔而与之

③未复有能与其奇者

④与余舟一芥

通“欤”,语气词

给

一词多义

参与,这里指欣赏

和

字词检查

(5)得:

①故不为苟得也

②所识穷乏者得我与

③吾穿井得一人

④得一人之使

⑤非得一人于井中

⑥既出,得其船

获得

通“德”,感激

一词多义

得到

节省

发现

找到

字词检查

(6)之:

①呼尔而与之

②为宫室之美

③皆有之

④此之谓失其本心

⑤如使人之所欲莫甚于生

⑥得之则生

代词,他

助词,的

一词多义

代词,这种思想

取消句子独立性

取消句子独立性

代词,食物

字词检查

(7)于:

①所欲有甚于生者

②万钟于我何加焉

(8)为:

①乡为身死而不受

②今为宫室之美而为之

③由是则可以辟患而有不为也

表比较,比

表对象,对

一词多义

为了

接受

做

为了

字词检查

(9)而:

①呼尔而与之

②蹴尔而与之

③由是则生而有不用也

④舍生而取义者也

⑤万钟则不辩礼义而受之

⑥乡为身死而不受

表修饰

一词多义

表转折

表并列

表修饰

表修饰

表转折

字词检查

特殊句式

(1)判断句:鱼,我所欲也。

(2)倒装句:

①万钟于我何加焉

②是故所欲有甚于生者

(3)省略句:

①(我)乡为(礼义)身死而不受

(施舍)

②(我)舍生而取义者也

字词检查

(1)则凡可以得生者何不用也

(2)一箪食,一豆羮

(3)万钟则不辩礼义而受之

(4)万钟于我何加焉

古:能够用来;

今:能够 。

古今异义

古:盛羹汤或其他

食物的器具;

古:古代的量器;

今:两个或两个以上的东西或数目合在一起。

古:益处,好处;

今:豆子(一种粮食

类作物)。

今:计时器具。

字词检查

所识穷乏者得我与

词类活用

得,恩惠,这里是名词作动词,感激。

字词检查

朗读课文,整体感知

1、对照朗读和注释扫除语音障碍。

2、参考注释理解文章大意。

3、有不懂的字、句勾划出来,准备进行质疑;有特别欣赏的语句也请勾划下来,准备进行交流。

整体感知

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,

舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我

所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

???

鱼,是我喜爱的东西,熊掌,也是我喜爱的东西,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

动词,同时得到或占有,“兼”是副词状语置后。

能愿动词,喜爱

生命

大义

舍弃

译文

原文:

精读细研

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同。正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了比喻论证,提出了“舍生取义”的中心论点。

探究

精读细研

所欲

鱼、熊掌

生、义

提出

论点

舍鱼取熊掌

舍生取义

由浅人深,自然明晓

设喻

引出

精读细研

生亦我所欲,所欲有甚 于生者,故不为苟得也。死亦

我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

动词,超过、

胜过

读wéi,动词,做,干

苟且偷生

读Wù,动词,厌恶。

与“欲”相反

名词,祸患,灾难

通“避”,躲避

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有灾祸我不躲避。

比

译文

精读细研

所欲

甚于生( )

故不苟得

所恶

甚于死( )

故不避患

(正面辨证分析)

舍生取义

义

不义

精读细研

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?

假如,假使

那么

什么(手段)不可用呢

动词,做,干

没有

凡:1、凡是

2、总共

3、平庸

译文

精读细研

(反面假设分析)

所欲

莫甚于生(最喜生)

何不用(不择手段求生)

所恶

莫甚于死(最恶死)

何不为(不择手段躲祸)

舍义取生

精读细研

由是则生/而有不用也;由是则可以辟患/而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 。

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。

通过这种(手段)

因此,由此可见

译文

精读细研

由是则生

由是避患

不用

不为

有甚于生者

有甚于死者

因

果

分

析

舍生取义

(原因)

(结果)

精读细研

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅,不只是

这种心

不丧失

都

译文

不只是有道德的人有这种心,人人都有这种心,(只不过)有道德的人能够不丧失它罢了。

精读细研

“非独贤者有是心”中“是心”指什么?

指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”。但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

探究

用原文中的语句来回答:

所欲者有甚于生者,

所恶者有甚于死者。

用自己的语句来回答:

精读细研

升华

主题

递

进

论

说

非独贤者有

人皆有

贤者勿丧

精读细研

舍鱼而取熊掌

比喻论证

舍生而取义

正面论证

反面论证

不为苟得

“甚于生者” “义”;

“甚于死者” “不义”

凡可以得生者何不用也?

凡可以避患者何不为也?

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

论点

患有所不避

论证

非独贤者有是心也,人皆有之。

人人都有向善之心

“性善论”

精读细研

“这种本性”是指什么?

指义重于生,舍生取义。

精读细研

课文第一段的论述思路是怎样的?

首先,孟子用 “鱼与熊掌的取舍”比喻“生命与大义的取舍”,自然地引出了“舍生取义”这个观点。 (类比引出论点、比喻论证)

接着,通过正反结合,层层深入,反复论证义是人的本心,义重于生,告诉我们,当生命和大义不能同时得到的话,应舍生取义。 (对比论证)

最后,孟子指出人性本善, “贤者” 做到“舍生取义”,是因为不丧失“本心”。

精读细研

第一段文字用鱼比喻______,用熊掌比喻 ________,用舍鱼而取熊掌比喻__________。文中还把______和______进行对比,指出人世间有比______更宝贵的东西,就是______;也有比_______更可怕的东西,即__________。

生

义

舍生取义

生

死

生

义

死

不义

精读细研

原文:

译文:

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

箪:

豆:

呼尔而与之:

蹴: 不屑:

古代盛饭用的圆竹器。

古代盛食物的木制器具。

没有礼貌地呼喝着给他吃。

用脚踢。

因轻视而不肯接受。

一筐饭,一碗汤,得到它就可以活下去,失去它就要死,然而,如果吆喝着给人吃,饥饿的过路人也不会接受;如果用脚踢给人吃,即使乞丐也不愿接受。

精读细研

译文:

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?

万钟: 辩:

何加: 奉:

得:

指很厚的俸禄。

有什么益处。

侍奉。

万钟的俸禄如果不分辨是否合乎礼义就接受它,那么,这万钟的俸禄对我有什么益处呢?是为了宫室的华美,为了妻妾的侍奉,为了熟识的穷人感激我吗?

通“辨”,辨别。

得,通“德”,感激

精读细研

乡:

今为宫室之美为之:

通“向”,从前。

译文:

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

第一个“为” wèi,介词,为了。第二个“为”,wéi,动词,这里是接受的意思。

从前为了礼义宁愿死也不肯接受,现在为了宫室的华美接受了;从前为了礼义宁愿死也不肯接受,现在为了妻妾的侍奉却接受了;从前为了礼义宁愿死也不肯接受,现在为了熟识的穷人感激自己却接受了。

精读细研

是:

已:

谓:

本心:

译文:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种(做法)。

天性,天良。羞恶廉耻之心。

这种做法不是应该停止了吗?这就叫做丧失了人的天性。

称作、叫做。

已,停止,放弃。

精读细研

为什么“行道之人弗受”“乞人不屑”?结果会怎样?这说明了什么?

因为施舍的人没有尊重他们。结果是“行道之人”“乞人”会饿死。

说明在“行道之人”和“乞人”心里,个人的人格尊严比生命重要。

这是著名的“不受嗟来之食”典故

精读细研

先前有人为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在有人为了住宅的华丽却接受了;

先前有人为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在有人为了妻妾的侍奉却接受了;

先前有人为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在有人为了熟识的穷人感激自己却接受了。

这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。”

精读细研

在这一小节中,使用了什么论证方法?有什么作用?

使用了举例论证的论证方法,具体有力地论证了义重于生,应舍生取义这个观点。

精读细研

第二段运用了什么论证方法?

举例论证、对比论证

(1)为了尊严宁死不受施舍的例子。

(2)为“宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而受“万钟”的例子。

举例论证:

对比论证:

(1)将“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比。

(2)“乡”和“今”的不同做法进行对比,指出“今”的做法为“失其本心”。

精读细研

孟子在文中论述了什么观点?

舍生取义——当“生”与“义”不可兼得时,应舍生而取义。(面临人生的抉择时应将正义放在首位。)

孟子怎样提出自己的观点的?又是怎样论述观点的?

先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。

总结

精读细研

孟子在本文中提出了“舍生取义”的中心论点,对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。它告诫我们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。作为新一代的青少年,我们应有高尚的追求与信仰,掌握丰富的科学文化知识,服务社会,造福未来。

精读细研

课堂小结

本文先以“鱼”和“熊掌”为喻,引出“义”比生命重要,人应该保持“本心”,舍生取义的道理。然后通过正反对比,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心”。

主题思想

1.议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点立论,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章论点。结构严谨,层层深化。

2.善用比喻。

开篇以鱼和熊掌设喻,引出中心论点。第二段以“行道之人弗受”,“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。

3.善用对比。

第一段正反对比阐述“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面事实说明人能不贪生,不避患。第二段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。

写作特色

课堂小结

生——有甚于生——不为苟得

死——有甚于死——有所不避

所恶—莫甚于死——何不为

所欲—莫甚于生——何不用

正面

反面

对比论证

由是避患→不为 →甚于死者

由是则生→不用 (结果)→有甚于生者(原因)

非独—皆有—勿丧

(人之初,性本善)

(层进)

一箪、一豆—行道之人,乞人—弗受,—决定生命—义存在

万钟——王侯贵族——受——决定宫室——义丧失

举例论证

(正面举例)

(反面举例)

课堂小结

“舍生取义”的事实论据

董存瑞舍身炸碉堡。

邱少云宁愿火烧也不愿暴露目标。

朱自清宁死不吃美国救济粮。(解放前,由于国民党腐败无能,经济趋于崩溃,洋货充斥市场。著名作家朱自清宁肯饿死也不买美国救济粉,被称为“表现我们民族英雄气概的爱国知识分子”。)

白求恩同志为了挽救受伤的红军战士,在手术台上日夜工作,最后自己也倒在了手术台前。

抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以生身殉国。

南宋末年文天祥抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终牺牲。

拓展积累

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利·裴多菲)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 (文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

取义成仁今日事,人间遍种自由花。 (陈毅)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子)

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)

“舍生取义”的道理论据

拓展积累

1.下列句中划线字注音完全正确的一项是( )

A.蹴(jiù)尔而与之

B.则凡可以辟(pì)患者何不为也

C.一箪(dān)食,一豆羹(ɡēnɡ)

D.乡(xiānɡ)为身死而不受

2.下列各项中没有通假字的一项是( )

A.故患有所不辟也

B.万钟则不辩礼义而受之

C.乡为身死而不受

D.是亦不可以已乎

随堂检测

C

D

随堂检测

3.下列可以概括全篇大意的句子是( )

A.鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也

B.生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也

C.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

D.是亦不可以已乎?此之谓失其本心

B

4.用原文语句填空。

(1)表明“我”不会做“苟且偷生之事”的句子是:__________________________________。

(2)作者说人人都有向善之心而贤者能做到坚持不懈的句子是:_________________________________。

(3)与《礼记》中记载的“不食嗟来之食”的典故意思一致的句子是:_____________________________________。

答案:(1)所欲有甚于生者;所恶有甚于死者。

(2)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(3)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

随堂检测

提升进阶

阅读下面文字,完成后面题目。

管仲曰:“吾始困时,尝与鲍叔贾①,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,召忽②死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

(节选自《史记·管晏列传》)

【注】①贾(gǔ):做买卖。②召(shào)忽:齐人。与管仲一起侍奉公子纠,公子纠被杀后召忽也自杀。

提升进阶

1.解释下列语句中的划线词。

(1)吾始困时( )

(2)吾尝为鲍叔谋事而更穷困( )

(3)知时有利不利也( )

(4)吾尝三战三走( )

2.下列句子中,划线词的意义和用法全都相同的一项是( )

A.分财利多自与 吾与汝毕力平险

B.吾尝三仕三见逐于君 至于负者歌于途

C.召忽死之 辍耕之垄上

D.生我者父母 所识穷乏者得我与

贫困

谋划

时机

逃跑

D

解析:本题考查辨析文言虚词的意义和用法。A项中,前者为动词,相当于“要”,后者为连词,可解释为“和”。B项,前者为介词,“被”,后者为介词,“在”。C项,前者为代词,后者为动词,“去、往”。D项,“者”的意思都是“……的人”。

3.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________

4.选文中的鲍叔是一个怎样的人?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

提升进阶

3.答案:鲍叔不认为我没有羞愧之心,他知道我不以小节为羞耻,而以功名不能显扬于天下而感到耻辱。

4.答案:鲍叔是一个轻利重才、知人识人的贤士。

【文言文大意】

管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分财利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,他知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,却使他更加困顿不堪,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑,鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽也跟随着自杀,而我宁愿囚于牢中受辱,鲍叔不认为我没有羞愧之心,他知道我不以小节为羞耻,而以功名不能显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。”

提升进阶

作业布置

1.背诵全文。

2.现实生活中,面对义和利,你一定也作过许多次选择,其中哪一次对你的影响最大,给你的印象最深?请以“选择”为话题写一篇小作文。

谢谢观赏!

小学生感恩祖国讲话稿范文精选

【导语】我的祖国是华人民共和国,她像一只雄鸡屹立在世界东方,960万平方公里的大地上,56个民族亲如一家,13亿人民斗志昂扬。祖国,每一天都在发生深刻而巨大的变化。祖国的发展变化,唤起我发自心底的声声祝福。为大家整理的,希望对大家有所帮助!

篇一

尊敬的各位领导、老师:

大家好,今天我演讲的题目是《我爱我的祖国》。

我们伟大的祖国是一个山川秀美,气势磅礴的国家,她用自己博大的胸怀孕育出一个伟大的民族――华民族。华民族是一个创造出五千年文明和灿烂文化的民族。1949年10月1日,伴随着雄壮的国歌和天安门广场上徐徐升起的五星红旗,华人民共和国宣告成立了。耻辱和不幸已经成为过去,华民族迎来了新的希望。

改革开放30年来,人民生活不断改善。华民族从未有过像今天这样,以站起来,富强起来的英姿,赢得国际社会的尊敬。国人民从未有过像今天这样意气风发,精神振奋,对前途充满信心。华儿女无不从内心发出深情的欢呼:祝福你,伟大的祖国!

##年5月12日,四川汶川发生特大地震。数以万计的生命瞬间被掩埋。但是在各级政府的领导下,全国军民万众一心,团结协作,终于打赢了这场抗震救灾战争

鱼我所欲也

《孟子》

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待象生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

新课导入

孟子(约前372-前289),名轲,战国中期邹人。是战国时的思想家、政治家、教育家。是儒家学派仅次于孔子的代表人物。他的思想核心是仁义,主张“以民为本”,实行“王道仁政”来达到统一天下的目的,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

作者名片

孟子的政治主张

施行仁政

民贵君轻

人性本善

作者名片

恶 箪 蹴

乡 羹 妾

wù dān cù

xiàng gēng qiè

字词检查

不为苟得也 为宫室之美为之

所恶莫甚于死者

wéi

wèi wéi

wù

字词正音

重点词语解释

得兼: 舍:

取: 苟得:

恶: 患:

辟: 如使:

是 故: 非独:

丧: 蹴:

不屑: 万钟:

辩: 何加:

奉: 得:

与: 乡:

已: 本心:

同时得到

舍弃

选取

苟且偷生

厌恶

祸患、灾难

同“避”,躲避

假如、假使

所以

不仅

丢掉

用脚踢

因轻视而不肯接受

这里指高位厚禄

同“辨”,辨别

有什么益处

侍奉

得同“德”,感激

与同“欤”,语气助词

同“向”,从前

停止

天性、天良

字词检查

(1)故患有所不辟也

(2)万钟则不辩礼义而受之

(3)所识穷乏者得我与

(4)乡为身死而不受

“辟”通“避”,躲避。

“辩”通“辨”,辨别。

“乡”通“向”,从前。

通假字

①“得”通“德”,恩惠,这里是感激之意。

②“与”通“欤”,语气词。

字词检查

(1)是:

①非独贤者有是心也

②是亦不可以已乎

(2)甚:

①如使人之所欲莫甚于生

②渔人甚异之

(3)舍:

①舍生而取义者也

②屋舍俨然

此、这种

这种做法

厉害、严重、超过

十分,很

舍弃,放弃

房屋

一词多义

字词检查

(4)与:

①所识穷乏者得我与

②呼尔而与之

③未复有能与其奇者

④与余舟一芥

通“欤”,语气词

给

一词多义

参与,这里指欣赏

和

字词检查

(5)得:

①故不为苟得也

②所识穷乏者得我与

③吾穿井得一人

④得一人之使

⑤非得一人于井中

⑥既出,得其船

获得

通“德”,感激

一词多义

得到

节省

发现

找到

字词检查

(6)之:

①呼尔而与之

②为宫室之美

③皆有之

④此之谓失其本心

⑤如使人之所欲莫甚于生

⑥得之则生

代词,他

助词,的

一词多义

代词,这种思想

取消句子独立性

取消句子独立性

代词,食物

字词检查

(7)于:

①所欲有甚于生者

②万钟于我何加焉

(8)为:

①乡为身死而不受

②今为宫室之美而为之

③由是则可以辟患而有不为也

表比较,比

表对象,对

一词多义

为了

接受

做

为了

字词检查

(9)而:

①呼尔而与之

②蹴尔而与之

③由是则生而有不用也

④舍生而取义者也

⑤万钟则不辩礼义而受之

⑥乡为身死而不受

表修饰

一词多义

表转折

表并列

表修饰

表修饰

表转折

字词检查

特殊句式

(1)判断句:鱼,我所欲也。

(2)倒装句:

①万钟于我何加焉

②是故所欲有甚于生者

(3)省略句:

①(我)乡为(礼义)身死而不受

(施舍)

②(我)舍生而取义者也

字词检查

(1)则凡可以得生者何不用也

(2)一箪食,一豆羮

(3)万钟则不辩礼义而受之

(4)万钟于我何加焉

古:能够用来;

今:能够 。

古今异义

古:盛羹汤或其他

食物的器具;

古:古代的量器;

今:两个或两个以上的东西或数目合在一起。

古:益处,好处;

今:豆子(一种粮食

类作物)。

今:计时器具。

字词检查

所识穷乏者得我与

词类活用

得,恩惠,这里是名词作动词,感激。

字词检查

朗读课文,整体感知

1、对照朗读和注释扫除语音障碍。

2、参考注释理解文章大意。

3、有不懂的字、句勾划出来,准备进行质疑;有特别欣赏的语句也请勾划下来,准备进行交流。

整体感知

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,

舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我

所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

???

鱼,是我喜爱的东西,熊掌,也是我喜爱的东西,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

动词,同时得到或占有,“兼”是副词状语置后。

能愿动词,喜爱

生命

大义

舍弃

译文

原文:

精读细研

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同。正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了比喻论证,提出了“舍生取义”的中心论点。

探究

精读细研

所欲

鱼、熊掌

生、义

提出

论点

舍鱼取熊掌

舍生取义

由浅人深,自然明晓

设喻

引出

精读细研

生亦我所欲,所欲有甚 于生者,故不为苟得也。死亦

我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

动词,超过、

胜过

读wéi,动词,做,干

苟且偷生

读Wù,动词,厌恶。

与“欲”相反

名词,祸患,灾难

通“避”,躲避

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有灾祸我不躲避。

比

译文

精读细研

所欲

甚于生( )

故不苟得

所恶

甚于死( )

故不避患

(正面辨证分析)

舍生取义

义

不义

精读细研

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?

假如,假使

那么

什么(手段)不可用呢

动词,做,干

没有

凡:1、凡是

2、总共

3、平庸

译文

精读细研

(反面假设分析)

所欲

莫甚于生(最喜生)

何不用(不择手段求生)

所恶

莫甚于死(最恶死)

何不为(不择手段躲祸)

舍义取生

精读细研

由是则生/而有不用也;由是则可以辟患/而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 。

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。

通过这种(手段)

因此,由此可见

译文

精读细研

由是则生

由是避患

不用

不为

有甚于生者

有甚于死者

因

果

分

析

舍生取义

(原因)

(结果)

精读细研

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅,不只是

这种心

不丧失

都

译文

不只是有道德的人有这种心,人人都有这种心,(只不过)有道德的人能够不丧失它罢了。

精读细研

“非独贤者有是心”中“是心”指什么?

指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”。但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

探究

用原文中的语句来回答:

所欲者有甚于生者,

所恶者有甚于死者。

用自己的语句来回答:

精读细研

升华

主题

递

进

论

说

非独贤者有

人皆有

贤者勿丧

精读细研

舍鱼而取熊掌

比喻论证

舍生而取义

正面论证

反面论证

不为苟得

“甚于生者” “义”;

“甚于死者” “不义”

凡可以得生者何不用也?

凡可以避患者何不为也?

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

论点

患有所不避

论证

非独贤者有是心也,人皆有之。

人人都有向善之心

“性善论”

精读细研

“这种本性”是指什么?

指义重于生,舍生取义。

精读细研

课文第一段的论述思路是怎样的?

首先,孟子用 “鱼与熊掌的取舍”比喻“生命与大义的取舍”,自然地引出了“舍生取义”这个观点。 (类比引出论点、比喻论证)

接着,通过正反结合,层层深入,反复论证义是人的本心,义重于生,告诉我们,当生命和大义不能同时得到的话,应舍生取义。 (对比论证)

最后,孟子指出人性本善, “贤者” 做到“舍生取义”,是因为不丧失“本心”。

精读细研

第一段文字用鱼比喻______,用熊掌比喻 ________,用舍鱼而取熊掌比喻__________。文中还把______和______进行对比,指出人世间有比______更宝贵的东西,就是______;也有比_______更可怕的东西,即__________。

生

义

舍生取义

生

死

生

义

死

不义

精读细研

原文:

译文:

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

箪:

豆:

呼尔而与之:

蹴: 不屑:

古代盛饭用的圆竹器。

古代盛食物的木制器具。

没有礼貌地呼喝着给他吃。

用脚踢。

因轻视而不肯接受。

一筐饭,一碗汤,得到它就可以活下去,失去它就要死,然而,如果吆喝着给人吃,饥饿的过路人也不会接受;如果用脚踢给人吃,即使乞丐也不愿接受。

精读细研

译文:

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?

万钟: 辩:

何加: 奉:

得:

指很厚的俸禄。

有什么益处。

侍奉。

万钟的俸禄如果不分辨是否合乎礼义就接受它,那么,这万钟的俸禄对我有什么益处呢?是为了宫室的华美,为了妻妾的侍奉,为了熟识的穷人感激我吗?

通“辨”,辨别。

得,通“德”,感激

精读细研

乡:

今为宫室之美为之:

通“向”,从前。

译文:

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

第一个“为” wèi,介词,为了。第二个“为”,wéi,动词,这里是接受的意思。

从前为了礼义宁愿死也不肯接受,现在为了宫室的华美接受了;从前为了礼义宁愿死也不肯接受,现在为了妻妾的侍奉却接受了;从前为了礼义宁愿死也不肯接受,现在为了熟识的穷人感激自己却接受了。

精读细研

是:

已:

谓:

本心:

译文:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种(做法)。

天性,天良。羞恶廉耻之心。

这种做法不是应该停止了吗?这就叫做丧失了人的天性。

称作、叫做。

已,停止,放弃。

精读细研

为什么“行道之人弗受”“乞人不屑”?结果会怎样?这说明了什么?

因为施舍的人没有尊重他们。结果是“行道之人”“乞人”会饿死。

说明在“行道之人”和“乞人”心里,个人的人格尊严比生命重要。

这是著名的“不受嗟来之食”典故

精读细研

先前有人为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在有人为了住宅的华丽却接受了;

先前有人为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在有人为了妻妾的侍奉却接受了;

先前有人为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在有人为了熟识的穷人感激自己却接受了。

这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。”

精读细研

在这一小节中,使用了什么论证方法?有什么作用?

使用了举例论证的论证方法,具体有力地论证了义重于生,应舍生取义这个观点。

精读细研

第二段运用了什么论证方法?

举例论证、对比论证

(1)为了尊严宁死不受施舍的例子。

(2)为“宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而受“万钟”的例子。

举例论证:

对比论证:

(1)将“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比。

(2)“乡”和“今”的不同做法进行对比,指出“今”的做法为“失其本心”。

精读细研

孟子在文中论述了什么观点?

舍生取义——当“生”与“义”不可兼得时,应舍生而取义。(面临人生的抉择时应将正义放在首位。)

孟子怎样提出自己的观点的?又是怎样论述观点的?

先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。

总结

精读细研

孟子在本文中提出了“舍生取义”的中心论点,对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。它告诫我们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。作为新一代的青少年,我们应有高尚的追求与信仰,掌握丰富的科学文化知识,服务社会,造福未来。

精读细研

课堂小结

本文先以“鱼”和“熊掌”为喻,引出“义”比生命重要,人应该保持“本心”,舍生取义的道理。然后通过正反对比,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心”。

主题思想

1.议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点立论,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章论点。结构严谨,层层深化。

2.善用比喻。

开篇以鱼和熊掌设喻,引出中心论点。第二段以“行道之人弗受”,“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。

3.善用对比。

第一段正反对比阐述“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面事实说明人能不贪生,不避患。第二段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。

写作特色

课堂小结

生——有甚于生——不为苟得

死——有甚于死——有所不避

所恶—莫甚于死——何不为

所欲—莫甚于生——何不用

正面

反面

对比论证

由是避患→不为 →甚于死者

由是则生→不用 (结果)→有甚于生者(原因)

非独—皆有—勿丧

(人之初,性本善)

(层进)

一箪、一豆—行道之人,乞人—弗受,—决定生命—义存在

万钟——王侯贵族——受——决定宫室——义丧失

举例论证

(正面举例)

(反面举例)

课堂小结

“舍生取义”的事实论据

董存瑞舍身炸碉堡。

邱少云宁愿火烧也不愿暴露目标。

朱自清宁死不吃美国救济粮。(解放前,由于国民党腐败无能,经济趋于崩溃,洋货充斥市场。著名作家朱自清宁肯饿死也不买美国救济粉,被称为“表现我们民族英雄气概的爱国知识分子”。)

白求恩同志为了挽救受伤的红军战士,在手术台上日夜工作,最后自己也倒在了手术台前。

抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以生身殉国。

南宋末年文天祥抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终牺牲。

拓展积累

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利·裴多菲)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 (文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

取义成仁今日事,人间遍种自由花。 (陈毅)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。(孟子)

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。(林则徐)

“舍生取义”的道理论据

拓展积累

1.下列句中划线字注音完全正确的一项是( )

A.蹴(jiù)尔而与之

B.则凡可以辟(pì)患者何不为也

C.一箪(dān)食,一豆羹(ɡēnɡ)

D.乡(xiānɡ)为身死而不受

2.下列各项中没有通假字的一项是( )

A.故患有所不辟也

B.万钟则不辩礼义而受之

C.乡为身死而不受

D.是亦不可以已乎

随堂检测

C

D

随堂检测

3.下列可以概括全篇大意的句子是( )

A.鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也

B.生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也

C.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳

D.是亦不可以已乎?此之谓失其本心

B

4.用原文语句填空。

(1)表明“我”不会做“苟且偷生之事”的句子是:__________________________________。

(2)作者说人人都有向善之心而贤者能做到坚持不懈的句子是:_________________________________。

(3)与《礼记》中记载的“不食嗟来之食”的典故意思一致的句子是:_____________________________________。

答案:(1)所欲有甚于生者;所恶有甚于死者。

(2)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(3)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

随堂检测

提升进阶

阅读下面文字,完成后面题目。

管仲曰:“吾始困时,尝与鲍叔贾①,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,召忽②死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

(节选自《史记·管晏列传》)

【注】①贾(gǔ):做买卖。②召(shào)忽:齐人。与管仲一起侍奉公子纠,公子纠被杀后召忽也自杀。

提升进阶

1.解释下列语句中的划线词。

(1)吾始困时( )

(2)吾尝为鲍叔谋事而更穷困( )

(3)知时有利不利也( )

(4)吾尝三战三走( )

2.下列句子中,划线词的意义和用法全都相同的一项是( )

A.分财利多自与 吾与汝毕力平险

B.吾尝三仕三见逐于君 至于负者歌于途

C.召忽死之 辍耕之垄上

D.生我者父母 所识穷乏者得我与

贫困

谋划

时机

逃跑

D

解析:本题考查辨析文言虚词的意义和用法。A项中,前者为动词,相当于“要”,后者为连词,可解释为“和”。B项,前者为介词,“被”,后者为介词,“在”。C项,前者为代词,后者为动词,“去、往”。D项,“者”的意思都是“……的人”。

3.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________

4.选文中的鲍叔是一个怎样的人?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

提升进阶

3.答案:鲍叔不认为我没有羞愧之心,他知道我不以小节为羞耻,而以功名不能显扬于天下而感到耻辱。

4.答案:鲍叔是一个轻利重才、知人识人的贤士。

【文言文大意】

管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分财利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,他知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,却使他更加困顿不堪,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑,鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽也跟随着自杀,而我宁愿囚于牢中受辱,鲍叔不认为我没有羞愧之心,他知道我不以小节为羞耻,而以功名不能显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。”

提升进阶

作业布置

1.背诵全文。

2.现实生活中,面对义和利,你一定也作过许多次选择,其中哪一次对你的影响最大,给你的印象最深?请以“选择”为话题写一篇小作文。

谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读