冀教版七年级下册生物教案 第三章第一节呼吸

文档属性

| 名称 | 冀教版七年级下册生物教案 第三章第一节呼吸 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 55.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 17:40:43 | ||

图片预览

文档简介

授课内容 冀教版七年级下册:第三章 第一节 一、呼吸道和肺

授 课 人: 授课类型:新授课(互动课)

教材分析 1、首先研读课标,《呼吸道和肺》选取的是生物课程标准中的“五、生物圈中的人”的下一级主题“人体生命活动的能量供给”,在本章占有非常重要的地位,学生只有将呼吸系统的结构和功能很好掌握,才能为学习下一节“呼吸的过程”做好知识上的准备。2、建构知识:前两章已经学习了消化系统、循环系统,这些生命活动的进行都需要能量,那么能量从何而来呢?这就需要学生建构新知识即呼吸系统的结构和功能。在建构知识的过程中老师充分发挥学生的主动性,利用已有知识和经验,建立新的知识体系,体现学生的创新精神。由此可见,呼吸内容编排在“消化”和“血液循环”之后,是非常合理的。3、学生主体:建构主义理论强调,教学中应以学生为主体,所以课本特意精选了一些联系生活、益于青少年健康的卫生保健知识,有利于培养学生良好的生活习惯,这样使课本不仅具有知识性,同时增加了可读性、趣味性和实用性。作为教师要创造机会提高学生在不同的情境下去应用他们所学的知识的能力(将知识“外化”)。4、自我反馈:通过学习,要让学生对照自身行为,形成对不良习惯的认识和解决实际问题的方案,最终达到自我反馈的目的。

学情分析 1、常识:对初一学生而言,都多少了解一些相关的生活常识和卫生习惯,但其中的原因并不了解,正所谓知其然而不知其所以然。2、知识:要想知其所以然,必须从知识层面上对呼吸系统的结构和功能进行描述,需要教师引领学生逐层分析,逐步深入。3、转换:如何分析本节课重难点,如果只用干巴巴语言和图片资料,显然不符合初一学生好奇心重、偏感性思维的认知规律,所以我就把静态图片、文字资料转换成动画、视频、体验感知等内容,便于学生理解把握。4、求知:同时也激发学生的求知欲,教会学生主动学习,从“要我学”变为“我要学”。

教学方法 “情境激疑”、“试错纠错”、“分组讨论”、“体验感知”、“自主学习”“学以致用”和“合作探究”等。

教学目标 1.知识性目标(1)描述人体呼吸系统的组成。(2)说明人体呼吸道和肺的结构与功能相适应的特点。2.技能性目标尝试分析资料、筛选资料,体验学生分析问题、归纳问题的过程。3.情感性目标(1)认同人体呼吸道对空气的处理能力是有限的,并关注空气质量与人体健康的关系。(2)养成良好的生活与卫生习惯,确立积极健康的生活态度。

教学重、难点 教学重点:概述人体呼吸道和肺的结构与功能相适应的特点。教学难点:概述人体呼吸道和肺的结构与功能相适应的特点。

课时安排:一课时 教学用具:动画资料,多媒体

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情境导入1分钟 展示新闻图片雾霾下的石家庄。教师提问:在这样的天气外出,我们会怎么做?戴口罩可以减少污染物对呼吸系统的伤害。教师提问:呼吸系统有哪些结构组成,各有什么功能呢?让我们跟随空气中的污染物进入呼吸系统去探秘吧。 学生看图回答:戴口罩。 学生观看污染物进入呼吸系统的视频。 本节内容从新闻图片雾霾下的石家庄引入,既是社会热点问题,又与学生的生活息息相关,学生感同身受,特别容易引起共鸣,进而激发了学生的学习兴趣和求知欲,为下面的学习开了好头。

结构认知2分钟 看视频结合课本46页的内容,引导学生尝试说出呼吸系统的组成。过渡语:空气中的污染物若要进入体内,首先要闯过第一关——鼻。人体鼻腔结构如何? 学生集体回答呼吸系统的组成。呼吸系统包括呼吸道和肺,呼吸道包括鼻、咽、喉、气管、支气管。 静态图片与动态视频结合,培养学生读图分析,提炼相关知识的能力。

观察3分钟 反复回看视频中鼻腔的内容,引导学生说出鼻腔的内部结构。对于鼻腔黏膜中有丰富毛细血管,学生可能较难答出,可以用生活中鼻子受撞击出血来引导学生说出。 学生回答,鼻毛,鼻涕,毛细血管等。 循环放映的目的让学生自主学习,发现问题,思考探究。学生了解了鼻的结构后,再让学生通过小组合作探究的形式讨论鼻的功能,培养学生生物学的基本观点,就是生物体的结构总是与其功能相适应的。

功能探究5分钟 组织学生四人小组讨论探究:根据鼻的结构尝试学生说出鼻的功能。 学生小组讨论,说出鼻能清洁,温暖,湿润吸入的气体。 小组讨论,相互补充,得到较为完整的知识。

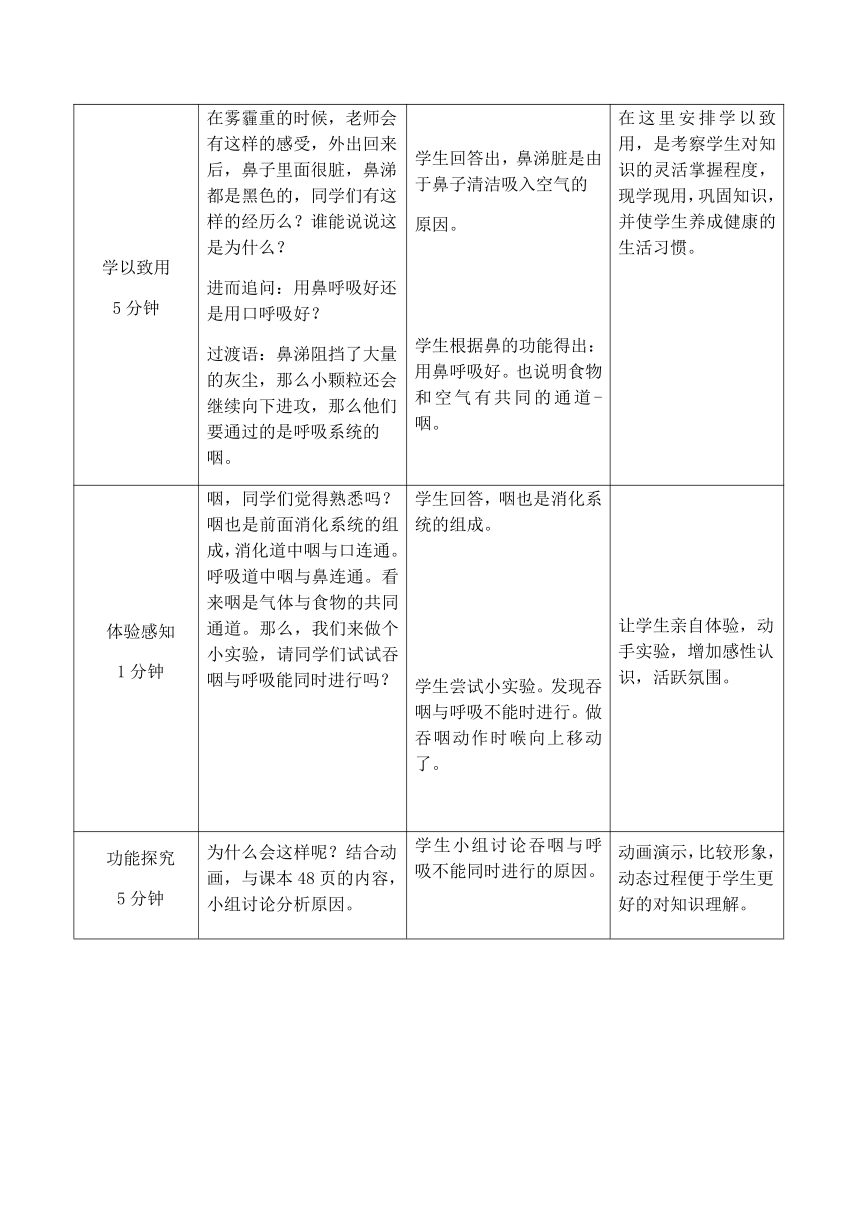

学以致用5分钟 在雾霾重的时候,老师会有这样的感受,外出回来后,鼻子里面很脏,鼻涕都是黑色的,同学们有这样的经历么?谁能说说这是为什么?进而追问:用鼻呼吸好还是用口呼吸好?过渡语:鼻涕阻挡了大量的灰尘,那么小颗粒还会继续向下进攻,那么他们要通过的是呼吸系统的咽。 学生回答出,鼻涕脏是由于鼻子清洁吸入空气的原因。 学生根据鼻的功能得出:用鼻呼吸好。也说明食物和空气有共同的通道-咽。 在这里安排学以致用,是考察学生对知识的灵活掌握程度,现学现用,巩固知识,并使学生养成健康的生活习惯。

体验感知1分钟 咽,同学们觉得熟悉吗?咽也是前面消化系统的组成,消化道中咽与口连通。呼吸道中咽与鼻连通。看来咽是气体与食物的共同通道。那么,我们来做个小实验,请同学们试试吞咽与呼吸能同时进行吗? 学生回答,咽也是消化系统的组成。 学生尝试小实验。发现吞咽与呼吸不能时进行。做吞咽动作时喉向上移动了。 让学生亲自体验,动手实验,增加感性认识,活跃氛围。

功能探究5分钟 为什么会这样呢?结合动画,与课本48页的内容,小组讨论分析原因。 学生小组讨论吞咽与呼吸不能同时进行的原因。 动画演示,比较形象,动态过程便于学生更好的对知识理解。

学以致用1分钟 了解了吞咽和呼吸不能同时进行的原因,在吃饭时我们该注意什么?过渡语:吃饭不说笑是为了防止食物进入气管,那么气管是什么样的结构呢? 学生回答,吃饭时不要说笑。 理论联系实际,养成良好生活习惯。

观察1分钟 观察气管的外观图,以及气管的横切图,认识气管的C形软骨。 学生观察图片。 学会观察也是生物学一项基本技能。

功能探究2分钟 有种疾病是气管的C形软骨发育不全,这样的患者会有什么病症?引导学生说出气管C形软骨的意义。我们摸摸鼻子,摸摸喉部,感到有支撑物么? 同样道理,这些支撑物的意义是什么?过渡语:了解了气管的外部结构,气管内部有哪些结构? 学生说出C形软骨可以支撑气管,保证气流通畅。呼吸道依靠骨与软骨保证气流通畅。 C形软骨的作用通过C形软骨发育不全这样的反例来推测,学生就可以顺利得出正确结论。

观察1分钟 反复回看气管的视频,通过视频说出气管的内部结构有哪些? 学生回答纤毛等。 动画演示痰的形成过程,比较符合初一学生的认知规律,从感性再上升到对知识的概括。

功能探究3分钟 展示气管的纵切图。引导学生说出气管的功能。气管是如何清洁空气的呢?痰的形成也是气管对空气的一种清洁,那么综合鼻子的功能,可见呼吸道对空气进行清洁,湿润,温暖的功能。 学生回答,气管可以清洁湿润空气。学生回答痰形成的原因。

学以致用2分钟 展示随地吐痰的漫画,引导学生认识随地吐痰的危害。 学生回答随地吐痰的危害。 结合痰形成过程,学生自然就能认识到随地吐痰的危害。

观察1分钟 先观察肺泡的结构,肺泡是支气管末端膨大形成的。再观看视频,说出肺泡的功能。 学生观察肺泡。学生说出肺泡的功能是与血液之间进行气体交换。 自主探究,印象深刻。

功能探究8分钟 展示图片,引导学生通过肺泡的结构说出适合于肺泡气体交换的结构特点。 过渡语:肺部是气体交换的主要场所,若污染物侵害了肺部会引发一系列的疾病,比如尘肺病,肺气肿,甚至还有其他的疾病,我们一起来看视频。 学生总结肺部适合于气体交换的结构。肺泡数量极多。肺泡壁很薄。肺泡外包绕着毛细血管。 学生观看视频。 呼吸道对气体的处理能力是有限的,长期吸入不清洁或有毒的气体会对呼吸系统造成严重危害。通过视频资料引起学生对预防雾霾的重视。

学以致用2分钟 如此可怕的疾病都与空气污染有关,那么对于雾霾的防范与治理,谈谈你的建议。展示防霾小知识的漫画。 学生说建议。 畅所欲言,首尾呼应。提升情感价值观教育,教会学生防霾要从我做起,从现在做起。

总结提升2分钟 引导学生说说这节课的收获。引导学生认识要保护环境。结束语:希望同学们能将今天课上所学内容运用在生活中,讲究个人卫生,保护共有环境,我们也相信,石家庄的天也一定会更蓝。 学生谈收获。 对知识的总结和概括,对健康生活的向往和追求。

板书设计呼吸呼吸道与肺 鼻 清洁、温暖、湿润呼吸道 咽、喉 通畅 气管、支气管呼吸系统 肺 肺泡 气体交换

反思感悟:1、情境:情境导入环节选取了新闻图片“雾霾下的石家庄”,学生反响非常强烈,它既是社会焦点问题,又与学生的生活息息相关,很容易引起学生的共鸣,激发了学生的学习兴趣和求知欲,为下面的学习做好了思想准备。2、环节:课堂环节的设置清晰明了,是按照情境导入---结构认知---功能探究---总结提升这四个环节进行的,学生熟悉课堂环节后,非常清楚什么时候该干什么,提高了课堂效率,为学习本节知识做好了行动上的准备。3、观点:不断强化生物学的基本观点,为以后学习人体生理卫生做好了知识上的准备。4、主线:贯穿全课的动画视频,以PM2.5进入人体呼吸系统为主线索,完整地呈现呼吸系统组成和功能。在使用时先整体演示再分段演示,反复循环播放,加深学生的印象,而且学生也喜欢,学的专心,记得牢固。5、求实:每个知识点后面都有一个学以致用环节,目的就是培养学生良好的卫生习惯,学会健康高质量的生活,这也是学习生物学的最高目标。6、建议:最后的点睛之笔,落在防雾霾小知识上,首尾呼应,知识体系完整。学生往往对绿色出行,治理污染等社会层面的问题说的很多,反而忽视家庭个人防霾问题,所以老师的防霾建议就非常有必要。